Я приведу два весьма любопытных интервью кандидата исторических наук,ведущего специалиста Государственного архива РФ, Ольги Эдельман.

— Первый вопрос о событии (14) 25 декабря 1825 года и смежных с ним, наверное, сформулируем так: а что это, собственно говоря, было? Я разумею — типологически, в плане классификации. Читая вашу книгу «Следствие по делу декабристов», я понял, что Николай I пытался этот вопрос для себя решить на начальных этапах следствия. Пытался что-то выяснить, убедился, что то, что произошло, это не есть событие из ряда гвардейских дворцовых переворотов XVIII века, а что-то другое. Но вот что именно, он так и не понял и в какой-то момент махнул на эту затею рукой. И в значительной степени потерял интерес к следствию. С другой стороны, те, кто учился в советской школе, помнят советский дискурс, в рамках которого восстание декабристов ставили в ряд движений социального протеста — что тоже далеко от истины. С третьей стороны, читая мемуары участников мятежа, я не мог никак отделаться от чувства, как бы проступавшего между строк, — словно бы они все ждали чего-то, что должно что-то еще произойти, какие-то фигуры должны появиться, которые всё поставят в совсем иные смысловые рамки…

— Давайте по порядку. Что касается Николая и следствия. Не будем забывать, что Николаю и следствию классифицировать затею декабристов было, в общем, не надо и не интересно. Их задачей было понять, какой приговор, какой срок кому дать. И как сделать, чтобы такое безобразие больше не повторилось. Да, они действительно отбросили какое-то количество версий. Они убедились, что за заговором не стоит какая-либо крупная фигура из российских сановников, что за заговором не стоит «рука Запада»: это всерьез проверяли, поскольку тогда подозревали всяческие масонские, иллюминатские объединения. И что нет никакого финансирования со стороны западных правительств, особенно британского. Это все проверили. А дальше… Понимаете, есть одна вещь, очень мешающая нам разобраться в той ситуации. На самом деле, непонятно, за что же декабристов осудили в конце концов. Потому что если за восстание, то большинство участников тайных обществ в восстании не участвовали. То есть, получается, наказали не за мятеж, а за участие в тайном обществе. Но что конкретно было составом вины: готовность вести какую-то «несанкционированную политическую деятельность» (говоря современным языком) или же рассуждения о необходимости реформ, т.е. идейная сторона? Если помните, советская концепция всегда напирала на то, что самодержавие боялось идей декабристов, боялось, что если народ узнает, что декабристы хотят того-то и того-то, то он сметет царскую власть и пр. Это подавалось именно как испуг перед идеями, перед концептуальной стороной.

— А в действительности?

— Мне кажется, что идейная сторона как раз не была предметом рассмотрения следствия. Правительство не устраивал сам факт того, что эти молодые люди занялись «несанкционированной политической деятельностью»: им никто не говорил, что они могут рассуждать о реформах в России.

— А вообще, что касается идей декабристов, можно ли говорить о единой концепции, ну, хотя бы тех, кто вышел на Сенатскую площадь?

— Вы знаете, в буквальном виде — что, мол, была какая-то программа, все пункты которой они поддерживали, — конечно, нет. С другой стороны, был общий круг представлений о том, что надо многое менять, круг идей, которые тогда назывались «либеральными», однако слово это несло в себе несколько иной смысл, нежели в него стали вкладывать впоследствии — и, тем более, сейчас.

— Что это было?

— Общей для декабристов была идея о необходимости отмены крепостного права и установления законодательного равноправия всех граждан, ликвидации сословных градаций.

— А отмена крепостного права — просто сам факт отмены или же они как-то одинаково понимали механизм, способ проведения этой реформы? Будет ли это, как Наполеон сделал в Польше, или же так, как потом сделал Александр II, к примеру?

— Нет. По части «каким образом» либо совсем понимания не было, либо было, но очень утопическое. Но обратите внимание: декабристы были, в общем-то, первым поколением русских людей, увлекшимся новомодной наукой политэкономией, которую только что изобрели. Если взять идею, что крепостное право является тормозом в экономическом развитии страны, — то, что нам сейчас кажется фундаментальным моментом, — я даже не уверена, что они об этом всерьез задумывались. Вообще, традиция привнесения в политику экономики тогда еще не была устоявшейся интеллектуальной линией. Но вот то, что крепостное право безнравственно, для них было главным. То есть для них очень важен был посыл нравственности, справедливости.

— Понятно, то есть отмена крепостного права, понижение сословных барьеров, ограничение верховной власти, что еще?

— Ограничение самодержавия либо в рамках республики, либо в рамках конституционной монархии. Но главное, чтобы был некий выборный орган власти. Что-то вроде парламента, чтобы каким-то образом население голосовало и делегировало представителей. Кроме того, у декабристов в центре внимания были многие вещи, которые нам сейчас кажутся второстепенными, тогда как им виделись вопиющими. Они много говорили о реформе судебной системы, о том, что суды не правосудны и надо что-то с этим делать, это для них в первую очередь тоже был вопрос нравственный. И, конечно, они много обсуждали военные вопросы: рекрутские наборы, условия службы в армии. Поскольку они, офицеры, все это видели с близкого расстояния, им многое хотелось изменить.

— Они считали, что русская армия нехороша?

— Скорее, они (тут, правда, надо бы сделать оговорку о том, кто именно «они», — все-таки консолидированного мнения там не было) как реально служащие офицеры видели массу всяческих недостатков в низовой организации жизни армии. И в том числе обсуждали человеческую несправедливость системы, в которой крестьяне по жребию становились рекрутами и служили 25 лет. По сути, это профессиональная армия. Но им казалось слишком несправедливым, что человек вырывается из привычной крестьянской жизни, отрывается от близких, насильно сменяет судьбу: это ведь жестоко. Я вижу у декабристов такой благодушный порыв если не к установлению всеобщей справедливости, то уж во всяком случае к установлению более справедливого порядка. Плюс у них как у действующих офицеров была масса частных соображений, что лучше так, а не эдак.

— Но это мы ушли несколько в сторону от изначального вопроса.

— Да. Но, раз уж отвлеклись, давайте вот что еще скажем. Мне это кажется важным. Чем декабристы принципиально отличаются от всех последующих русских революционеров? Они не были революционерами-профессионалами. В том смысле, что они не были фанатически погружены в обычно довольно замкнутую революционную среду, имевшую свои собственные правила жизни. Декабристы были включены в нормальную по всем параметрам жизнь. Они служили в армии, они были помещиками, вели полноценную семейную жизнь. Это не была специфическая, обособленная от остального общества среда, которая формировала бы внутри себя особые суждения, этические принципы и так далее. Напротив, они были нормальной частью общества. А с другой стороны, в отличие от последующих поколений революционных интеллигентов, они не были одержимы этой дурной идеей революционности. Когда по любому поводу делается вывод, что надо свергать самодержавие. Грязь на дорогах, скверные больницы — самодержавие надо свергать. У декабристов исходно не было посыла непременно свергать самодержавие. Начни Александр I делать какие-то реформы, эти люди первыми бы старались ему помочь. Более того, если помните, в программе Союза Благоденствия декларировалось, что Союз создается для приуготовления русского общества к новым идеям и преобразованиям, которые ему пожелает дать император. То есть, в принципе, им было все равно, каким путем эти преобразования — в результате которых общество станет добрее и справедливее — осуществятся. Реформа, идущая от верховной власти, — чудесно. Нет — нужно думать, каким образом добиться целей помимо верховной власти. Более того, они скорее критически, настороженно относились к идее революции, потому что для русской мыслящей публики той поры эталон революции — это, естественно, французская, и главный вывод, сделанный в связи с ней, — что это большая кровь.

— И, тем не менее, они устроили военный мятеж.

— Они устроили мятеж, но нужно понимать, что, при внешнем сходстве с чередой других восстаний, есть некоторая разница в посыле.

— А каков был посыл восстания на Сенатской площади?

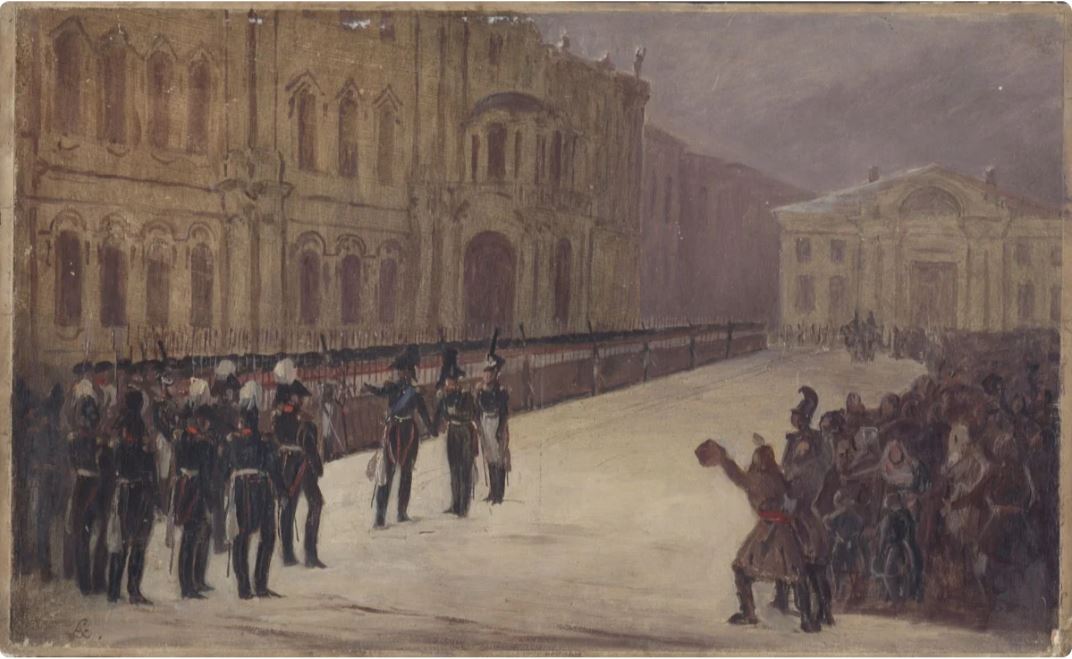

— А тут мы переходим к следующему кругу вопросов, который еще долго будет вызывать споры. Смотрите, мы знаем, что начало тайным обществам было положено в 1816 году (я говорю «общества» во множественном числе, поскольку декабристские организации несколько раз преобразовывали, переименовывали, закрывали одно общество и учреждали другое), они просуществовали почти десять лет, в них менялись лидеры, менялись программы, одни люди входили в них, другие выходили. И вроде как все это время декабристы имели в виду, что готовятся к восстанию. Будет ли оно неизбежно или же только при каком-то стечении обстоятельств — это вопрос, но готовыми к нему надо быть. К восстанию, к свержению неограниченной монархии. И вот случается 14 декабря, выходит некая группа людей на площадь. Но это не те люди, которые 10 лет были в тайном обществе! Это персонально совсем другие люди. Условно говоря, «группа Рылеева»: Рылеев, братья Бестужевы и т.д. — они сами-то в тайное общество вступили лишь в 1824 году. Они были новой генерацией членов Северного общества, привнесшей туда нечто свое: в отличие от всех прочих, это была группа скорее литераторов, чем военных. Или, во всяком случае, много занимавшихся литературой, причем литераторов-романтиков. И восстание на Сенатской площади организовали именно они. Мы знаем, что в Петербурге находились члены Северного общества, которые не пошли на Сенатскую площадь. В конце концов, сам Рылеев там не был, хотя он главный организатор этой затеи. Декабристы Южного общества подняли восстание — но тоже далеко не все, а только Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин, а также небольшое количество офицеров, служивших с ними рядом и бывших в их управе (ветви тайного общества). Это притом, что остальные давние и авторитетные члены тайного общества никуда не пошли.

— Пестель был уже арестован на тот момент.

— Пестель был арестован, но, если вы помните — это хорошо было прописано в книгах Н.Я. Эйдельмана — на протяжении нескольких лет именно в Южном обществе шла дискуссия по поводу восстания. Под впечатлением от испанской революции. Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин считали, что надо начать восстание вот тут, где мы находимся, на Украине, и с теми войсками, которые у нас под командованием, двинуться к столицам — Киев, Москва, Петербург. Потому что в Испании Рафаэль Риего тоже начал в провинции, и все у него хорошо получилось на первом этапе. На это Пестель говорил: нет, восстание может быть эффективным только в столице и потому необходимы переговоры с теми членами, которые находятся в Петербурге, а восстание в провинции, в общем-то, бессмысленно. Спорили примерно года два или три, и, как я думаю, Пестель сам, внутри себя, уже начал отходить от революционных идей. Во всяком случае, если верить тому, что он сам говорил Николаю Лореру, например (Лорер об этом писал в мемуарах). И вот под новый 1826 год как раз Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин подняли восстание в Василькове. Я думаю, они были движимы утопической идеей «народ нас поддержит» — чего, естественно, не произошло. Я это к чему все веду? Среди декабристов участники восстания — это небольшая группа. Таким образом, остается большой вопрос: а чем были эти все разговоры о грядущем восстании и революции, которые на протяжении нескольких лет вели между собой члены тайных обществ? Это была фигура речи? Способ поддержать беседу? Это вопрос открытый.

— Мне непонятно вот что. То, что вы сказали о восстании на юге. Так что, организаторы хотели начать крестьянскую войну? Или ограничиться военным мятежом?

— Я думаю, они представляли, зная из газет об опыте Риего, что восстание будет чисто военным. А что касается народной поддержки, то она должна заключаться в том, образно говоря, что народ будет стоять на обочине и махать платочками. То есть вовлечения народа в какое-то движение вроде гражданской войны они как раз очень не хотели. Опыт Великой французской революции прочитывался таким образом, что началась гражданская война и это стоило большой крови. Декабристам хотелось всеми силами избежать такого поворота. Именно отсюда идет идея цареубийства: чтобы убрать претендента на престол и знамя контрреволюции, точку ее консолидации, то есть пожертвовать жизнью одного, дабы избежать большой крови в стране. Отсюда же идея военного переворота: я командую полком, вот я этот полк и подниму на восстание. Так, собственно, и случилось и на юге, и на Сенатской площади. Декабристы полагали, что такая сила, солдатская, будет управляема, станет по привычке слушаться приказов своего командира. Они даже никакой пропаганды не вели среди солдат, поскольку делали ставку не на какую-то революционную сознательность, а на подчинение приказу командира. Им казалось, что это даст возможность удержать события под контролем. А никакого народного восстания не надо, потому что это будет пугачевщина, которая тоже ведь была относительно того момента совсем недавно и которая у всех у них на уровне семейных преданий присутствовала в сознании.

— И как оправдались эти их предположения? Полки, которые вышли на Сенатскую площадь, движимы были только рефлексом служебного повиновения?

— Да, в значительной мере. Солдатам же не сказали, что их ведут революцию делать. Их вывели под предлогом противодействия фальшивой, т.е. повторной, присяге. Это же логично: только что присягнули Константину, который в Варшаве, которого мы не видим и что с ним, не понимаем, и тут вдруг присутствующий в Петербурге претендент, Николай, говорит: присягайте-ка теперь мне! То есть декабристы подняли солдат на защиту законного государя. И именно это дало потом Николаю I повод этих солдат не карать со всей строгостью как участников мятежа. Их просто отправили на Кавказ, чтобы они участием в боевых действиях загладили свою вину: все-таки нехорошо бунтовать, даже и под предлогом присяги. Солдаты вышли на Сенатскую площадь вслед за офицерами, и каких-то бесчинств, учиненных этими солдатами, мы не знаем. Они вышли и смирно стояли, где им указали командиры. И лишь когда картечью по ним стали стрелять, тогда разбежались. Мы не знаем такого, чтобы полиция потом сообщала, что город был охвачен какими-то грабежами, насилием. С восстанием Сергея Муравьева, Черниговского полка, несколько сложнее. Существуют мемуары одного местного помещика, рассказавшего, что попутно происходили какие-то акты мародерства. Тут понятно, что, как только солдаты осознают, что они и их командир мятежники, с этого момента требовать от них дисциплины довольно сложно. А кроме того, мы не знаем, в какой степени можно доверять этому мемуаристу, поскольку он явно из враждебного восставшим лагеря, из тех, кто был крайне возмущен и напуган происшедшим. То есть из тех, кто любой поломанный плетень поставил бы в счет восставшим.

— Получается что? Оба эти восстания есть некий эксцесс. Не просто плохо исполненное предприятие, а вообще практически случайные события. На периферии закономерного хода событий образовалась вот такая турбулентность, а по результатам разбора происшедшего верховная власть пришла к убеждению и опубликовала это свое убеждение, что заниматься серьезным политическим проектированием в России в частном порядке нельзя. Это карается жестокими санкциями.

— С одной стороны, да. С другой же… История — всегда несколько ироничная штука. Можно считать восстание случайным, но оно и не случайно, вот почему. Декабристы же говорили о восстании десять лет. Они рассуждали, выстраивали эту цепочку: военное восстание, необходимость ликвидировать фигуру царя… Ведь им же очень не хотелось убивать Александра I и членов его семьи. Тогда они придумали себе лазейку: все это выступление следует затеять в момент смены императора на престоле. В этом есть, несомненно, некое сходство с дворцовыми переворотами XVIII века: дескать, в момент вступления на престол мы предложим Анне Иоанновне кондиции, пусть царствует, но с ограничениями. Но кто ж думал, что Александр I умрет так скоро! То есть декабристы в какой-то степени оказались заложниками собственных речей. Я думаю, в случае с группой Рылеева это было очень важным, решающим моментом. Представьте, вот сидят люди, благодушно разговаривают, молодежь к себе привлекают: мол, как умрет государь, так мы все восстанем, у нас и тот полк, и этот, среди нас и полковники есть, и генералы некоторые с нами заодно (например, декабрист князь Сергей Волконский был генерал-майором и командовал бригадой), и Конституция у нас уже пишется… И тут вдруг царь умирает. И Рылеев говорит: ну, что, пошли, вы же собирались? А ведь те, ветераны тайного общества, говорили, имея в виду некую отдаленную перспективу, в которую не факт, что всерьез верили: Александр-то умер молодым, 48 лет, никто этого не ожидал. И тут выясняется, что есть среди собеседников такие, которые приняли эти разговоры абсолютно всерьез и говорят: пошли, вы ж собирались! Вы ж нас звали!

Люди стали заложниками собственных разговоров. Я думаю, в этом настоящая причина того, что полковник князь Трубецкой, герой войн, до последнего момента соглашался принять на себя командование восставшими, но на площадь не пришел. Он именно что стал заложником собственной болтовни. Ему неудобно было сказать младшим членам тайного общества, для которых он был авторитетом, что, мол, слушайте, вы что, мы это просто так болтали. Он не нашел в себе мужества сказать, что он на самом деле никакого восстания затевать не собирался. Он совершенно не хотел командовать восстанием и, возможно, в глубине души считал эту затею глупой.

— Поскольку эти люди, как вы сказали, были в значительной степени литераторами, роль слова в их сознании была несколько гипертрофирована…

— Да. И вдобавок к тому еще два фактора. Во-первых, разница в возрасте. Люди типа Трубецкого, те, кто начинал дело, уже успели повзрослеть, вырасти из этих представлений. Не зря же многие из первых членов тайных обществ к моменту восстания уже отошли от их деятельности. Это только в юности человеку свойственно участвовать в радикальных предприятиях. А с другой стороны, в силу той же разницы в возрасте, те, старшие члены, были участниками наполеоновских войн (Трубецкой, Пестель, Волконский). Рылеев участвовал в заграничном походе русской армии, но серьезных боевых действий ему не выпало. А вот Александр Бестужев уже был из тех, кто «не успел на войну», как и его брат Михаил. И такие, как они, — критически важная доля среди офицеров 14 декабря.

— То есть у них еще был такой комплекс…

— Это же романтики. Александр Бестужев (впоследствии известный романист), который во время восстания демонстративно точил саблю о подножие Медного Всадника; поэт Одоевский, восклицавший накануне: «Ах, как славно мы умрем!»; поэт Рылеев, который рассуждал, как он наденет крестьянское платье и станет в ряды солдат как простой ополченец. Они все жили в романтической среде и не имели того жизненного опыта, который был у старшего поколения декабристов.

— И все-таки, можно ли сказать, к чему в результате пришел Николай I? Как он себе объяснил происшедшее?

— Что касается Николая, то это сугубо гипотетические вещи, он оставил, конечно, некоторые тексты, но мы не знаем, насколько им можно верить, как и любым высказываниям политика. Ну, да, Николай I считал происшедшее полным безобразием. Я думаю, ему, конечно, не нравилась несанкционированная политическая деятельность, но она и Александру I не нравилась, на этот счет есть масса свидетельств. Разговоры про политику и обсуждение мер, которые предпринимает власть, — даже в светском обществе — не поощрялись. Есть, например, письмо к Пестелю от его отца, это 1813 год, Павел Пестель в действующей армии, как раз идут переговоры о вступлении Австрии в антинаполеоновский союз, и отец, крупный сановник, сибирский генерал-губернатор, пишет сыну из Петербурга, сообщая сплетни об этой политической комбинации, причем в полной мере поддерживая царя, никакой критики там нет и быть не может. Так вот, он начинает рассуждать о поведении держав и тут же сам себя обрывает: но, впрочем, государю неугодно, чтобы обсуждали его меры, и поэтому я замолкаю. Включается самоцензура. С другой стороны, есть известная история из мемуаров Сергея Волконского. Он же смолоду был флигель-адъютантом, т.е. адъютантом императора. Александр I его хорошо знал, сперва считал этаким светским разгильдяем, потом в 1812 году он его оценил после нескольких успешно выполненных сложных поручений. И Александр знал, что Волконский вступил в тайное общество. Так вот, во время смотра войск 2-й армии, когда бригада Волконского очень хорошо себя показала, царь его довольно своеобразно похвалил, сказав: наконец-то я вижу, что ты занят делом, а не лезешь в управление моей империей, в чем, прости, ничего не смыслишь. В общем, в этом смысле Николай I ничего нового не привнес — помимо того, что ему пришлось все-таки столкнуться с реальным восстанием, тогда как Александр I ситуацию с тайными обществами аккуратно держал под контролем: он их не замечал, когда мог не замечать, подтормаживал, когда видел такую необходимость. Но в целом, я думаю, Николая I должно было гораздо больше волновать неповиновение гвардии как таковое.

— Можно ли все-таки сказать, что Александр весь этот закипающий чайник проморгал? Или же он просто вполне обоснованно считал, что пока я, Александр, у власти, ничего плохого не произойдет?

— И да, и нет. С одной стороны, есть же исторический анекдот о том, как Александру донесли о существовании тайного общества, а он ответил: не мне их судить. В том смысле, что он тоже разделял этот комплекс либеральных идей. Он вполне был за отмену крепостного права и про Конституцию рассуждал. Проблема была не в разнице базовых идей, а в разнице представлений об их осуществимости. Александр, стоя во главе империи и ощутив, каково это — управлять не теоретически, а на деле, понимал, насколько нерешаемым в тех условиях был этот вопрос. Насколько не на кого опереться, нет сколько-нибудь мощного слоя исполнителей реформ, хоть социального, хоть бюрократического.

— Я даже не про реформы. Я про то, что есть группа людей, обсуждающая промеж собой варианты силового захвата власти.

— Не факт, что Александр был в курсе про «силовой захват власти». Скорее, он считал, что они обсуждают преобразования в понятном и даже близком ему направлении. Только он понимал, что сделать ничего нельзя, а они — нет. Но в принципе, поскольку все доносы на декабристов получил именно Александр I, он, видимо, думал, что они не опасны. Он многих из них знал лично и, очевидно, полагал, что держит ситуацию под контролем. И, в общем, не считал нужным их карать, — помимо того что, как известно, некоторых декабристов тормозили в служебном росте. Что, согласитесь, логично: зная, что человек состоит в заговоре, не дать ему командовать полком. С другой стороны, эпоха Александра I — единственный период в послепетровской России, когда в стране не было вообще никакой политической полиции — вообще, даже никого «мониторинга» не велось. И когда Николай I, едва вступив на престол, создал III Отделение, его можно понять, на фоне только что случившегося восстания это было весьма актуально. Так что можно говорить, что Александр проморгал, а можно сказать, что он был в курсе, но не считал, что нужно как-то резко реагировать.

— А как на ваш взгляд, проживи Александр еще лет двадцать — так и не случилось бы ничего?

— Поскольку последние доносы, детальные, на декабристов он получил уже в Таганроге незадолго до смерти (доносы Шервуда, Бошняка), то возможно, что были бы какие-то репрессии в отношении тех, кто были названы главными участниками тайного общества. В том смысле, что они были бы отстранены от службы, сосланы на жительство в свое имение, как-то бы их убрали со сцены. И публика так и не поняла бы, в чем дело. И мы бы рассуждали как про ссылку Пушкина — что ни с того ни с сего взяли поэта, законопатили в Михайловском. Но думаю, что восстания скорее всего бы не было, просто потому, что это в значительной степени возрастная вещь — бунтовать.

Но все-таки я хотела бы отметить, что на историка, исследователя неизбежно давит его личный исторический опыт. Да, при советской власти историки развивали концепцию, состоявшую в том, что декабристы имели целью устроить восстание. Это соответствовало официальной идеологии, и только в этом случае — если они таки готовили восстание — большевистская власть разрешала их изучать как революционеров и положительных исторических персонажей. Но, с другой стороны, значительный вклад в эти исследования внесли ученые 1920-х годов, для которых вооруженное восстание с целью свержения власти являлось эпизодом биографии, они воочию наблюдали революцию. Мы же сейчас рассуждаем о том, что, наверное, нет, не собирались декабристы восставать, это вообще не метод цивилизованного решения вопросов — а мы-то считаем декабристов безусловно людьми цивилизованными. Нам просто сложно поверить, что культурный человек возьмет вдруг оружие и пойдет делать революцию. Так что подобные научные споры никогда не закончатся, тут многое зависит от потребностей, мировоззрения, жизненного опыта текущего момента.

Беседовал Лев Усыскин, постоянный корреспондент журнала «Гефтер»

— Когда мы говорим о восстании и движении декабристов, то что мы должны в первую очередь вспоминать: людей, имена, даты?

— Восстание декабристов было в 1825 году. Движение декабристов началось не с этой даты, а значительно раньше. Первое тайное общество декабристов было создано в 1816 году молодыми офицерами, которые недавно вернулись с Наполеоновских войн. Для них это был патриотический и идейный акт. Они рассуждали, какой должна быть Россия, поскольку пришли с опытом переживания войны, которая была патриотически сильным порывом. Они посмотрели Европу, и им хотелось воплотить европейские идеи в родной стране.

— Могли бы вы описать эпоху, в которой они жили, чтобы понять дух времени?

— Декабристы были дворянами, преимущественно офицерами. Нужно понимать, что дворянство — это достаточно широкая среда, внутри которой существовала дифференциация. Это легко представить по русской классике, где описаны знатные вельможи из столицы, которые говорят по-французски и живут в роскоши, и простые провинциальные дворяне, которые живут в деревне. У них совершенно разный уровень достатка и образования, потому что не все могли себе позволить оплачивать иностранных учителей, большую домашнюю библиотеку, путешествие по Европе, которое считалось с конца XVIII века финальным этапом в получении образования.

Среди декабристов были молодые люди из самой верхушки общества, из блестящих семей, как, например, князь Волконский, который был покрыт боевыми наградами, несмотря на свой молодой возраст (в 25 лет он стал генералом). Были братья Муравьевы, их отец был попечителем Московского университета. Были люди и достаточно простые. Поскольку тайные общества декабристов проделали десятилетнюю историю, понятно, что люди менялись, переходя из одного общества в другое.

С 1816 года существовал «Союз спасения», в котором было не больше 20 участников. В 1818 году он преобразовался в «Союз благоденствия», который был более многочисленной организацией (порядка 200 человек). Границы членства не очень ясны, поэтому мы не можем посчитать точно. «Союз благоденствия» сами декабристы решили распустить, это было в начале 1820 года на съезде членов общества в Москве. После этого возникли два общества — Южное и Северное. Одно из них было в Санкт-Петербурге, другое — в расположении войск 2-й армии, которая была дислоцирована на Украине. Естественно, в этих тайных обществах состав менялся. Как в любом тайном обществе, всегда силен возрастной элемент: любая принадлежность к разным организациям — особенность сугубо молодежная.

Был, конечно, некий дух времени, которому они все соответствовали. Но не все среди декабристов были высокообразованными людьми. Они жили в условиях, которые в наших учебниках описываются как самодержавие и крепостничество. Существовало крепостное право. Декабристы принадлежали к привилегированному сословию и владели крепостными крестьянами. Они также принадлежали к поколению, которое отчетливо понимало, что это неправильно и человек не может быть предметом собственности. Тем более многие из них пропитались идеями французских просветителей, идеями Великой французской революции, гуманистическим порывом. Не все декабристы были участниками Наполеоновских войн — в более поздние тайные общества пришло много молодежи, которая войну не видела. Но те, кто прошел войну молодыми офицерами, видели в солдатах своих товарищей. Для них было дико, вернувшись на родину, осознавать, что этот солдат из крепостных, и его семья крепостная.

Вместе с тем крепостное право — это фундаментальный порядок социального устройства, и было не очень ясно, как его отменять. В этом смысле не одни только декабристы понимали, что крепостное право — это тупик. Александр I это понимал не хуже них. Александра I воспитывал швейцарец Ф. Ц. Лагарп, который был человеком эпохи Просвещения и который впоследствии стал первым президентом вновь образованной Швейцарской республики, то есть попытался свои республиканские идеи осуществить на практике. Он был наставником, которого юный Александр очень уважал, и известно, что Александр сам разделял либеральные идеи. Здесь нам нужно быть внимательными: одно и то же слово означает похожий круг явлений, но вместе с тем либералы в понимании декабристов — это совсем не то, что либералы в пореформенную эпоху или либералы начала XX века, которых так ругал В. И. Ленин. Внутри этого понятия постоянно происходят видоизменения смысла. Александр был либералом в том смысле, что разделял идею, что люди должны быть равны, — в противовес привычке считать, что для разных сословий и права разные. Считал, что в государстве должна быть конституция, которая ограничивает произвол верховной власти, и даже если верховная власть остается монархией, то монарх не должен преступать положения, которые прописаны в конституции. Должен быть выборный орган, который обсуждает и принимает законы, мы называем это думой или парламентом. В эпоху декабристов использовался собирательный термин «представительная форма правления». Также было понятно, что нужны институты разделения властей, которые были сформулированы в XVIII веке французскими мыслителями. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти должны существовать независимо, сдерживать и контролировать друг друга. В эпоху декабристов это была актуальная политическая наука, именно в этих категориях они и размышляли о необходимых преобразованиях.

Александр I предпринимал попытки реформ, но все упиралось в социальную реальность. Довольно сложно заставить дворянство как привилегированное сословие отпустить на свободу крепостных. Не потому, что дворяне такие изверги, а потому, что это основа их экономического существования и никакой другой экономический базис под это сословие подвести невозможно. Декабристы думали, что выход из этой ситуации может быть революционный. Много дискутируют о том, насколько они были утопичны в своих предположениях. Вряд ли бы им что-то удалось. Многие современники судили о них несколько скептически. Грибоедов, услышав о 14 декабря, сказал: «Сотня прапорщиков вздумала изменить государственный быт России». Вместе с тем, мне кажется, нам важно понимать, что декабристы были первым поколением, которое всерьез задумалось о необходимости реформ. Их родители это тоже понимали, но не ставили преобразования в повестку дня.

— Но эти реформы смогли реализовать позже?

— Не надо думать, что мысль декабристов была так гиперрадикальна. Какие-то моменты они просто не продумали: у них не было четкого понимания, на каких условиях нужно освободить крестьян. Заметьте, что лично своих крестьян декабристы не освобождали. Была еще загвоздка, соблазн: освободить крестьян лично, но остаться собственником земли. Этот вариант не устраивал в первую очередь крестьян. Декабрист И. Д. Якушкин попробовал в своих имениях осуществить такие преобразования, и ничего не получилось. Во-первых, крестьяне были против. Для них гарантированная возможность работать на земле, иметь свои дома и участок, то есть средства к существованию, была важнее абстрактной идеи свободы. Кстати, один из первых указов Александра I запрещал освобождать крестьян без земли.

— То есть декабристы были романтиками, без конкретной политической программы?

— Можно называть их романтиками или утопистами. Достаточно четко у них не было ничего прописано. Это не классическая политическая партия, у которой есть устав и программа. Мы можем говорить о тайных обществах декабристов как о дискуссионном клубе: постоянно велись споры, было несколько ярких мыслителей, они создали несколько текстов, два конституционных проекта, которые дошли до нас.

Программы очень разные и предполагают разные типы государственного устройства. Никита Муравьев исходил из идеи конституционной монархии, а Пестель склонялся к республике, но на следствии объяснял, что он не видел столь уж большой принципиальной разницы, что писал конституцию так, чтобы она могла быть адаптирована и к республике, и к конституционной монархии. Почему не видел большой разницы? Главная идея была в том, что верховный правитель должен иметь конституцию, которая очерчивает рамки его полномочий, и представительный орган — собрание депутатов, которые принимают законы. Получается, монархия отличается только тем, как происходит передача власти. Поэтому кому-то из декабристов казалось принципиальным сохранить монархию, потому что монархия — это в каком-то роде мифология и сакрализация власти. Те, кому казалось важным сохранить этот аспект, склонялись к монархии. Это казалось естественным.

Острые споры между декабристами происходили по параметрам избирательного права. Представьте, мы имеем крепостную страну, где подавляющее число людей — крестьяне. Уровень грамотности низок. Как неграмотных крестьян, мыслящих пределами своей деревни, превратить в избирателей, которые будут осмысленно за кого-то голосовать? Телевидения нет, газет читать они не могут. Эта среда живет в области слухов и традиционных представлений о мире, и малопонятно, как среди них проводить избирательную кампанию. Как сделать так, чтобы их выбор был разумным и осмысленным, приводил к процветанию в стране, а не наоборот? Никита Муравьев считал, что должен существовать избирательный ценз, то есть избирателями могут быть только люди, имеющие определенный имущественный уровень. Было множество неграмотных купцов, поэтому ценз не по грамотности, а именно имущественный. Речь шла о том, что нужно допускать до голосования только состоявшихся и ответственных людей. Состоявшиеся люди — это люди, которые имеют собственность, то есть хотя бы со своим личным хозяйством справляются. Избирателем может быть человек, достигший определенного возраста и обладающий определенным размером собственности. Пестель же считал, что это приведет к «ужасающей аристокрации богатств», то есть что сложится олигархическая диктатура, и полагал, что необходимо ввести всеобщее избирательное право. Эта дискуссия была для них, думаю, более актуальна, чем дискуссия на тему «республика или конституционная монархия». У декабристов не было общей идеологии, даже не было убеждения, что все члены обязаны иметь одинаковые взгляды. В тайных обществах был общий посыл — это стремление к преобразованиям.

— Кто были главными участниками движения на момент 1825 года?

— У Южного общества было три управы, то есть три части. Поскольку члены общества жили на довольно обширной территории, сложились такие локусы. П. И. Пестель, А. П. Юшневский — это местечко Тульчин, где находилась штаб-квартира 2-й армии, в Южном обществе состояли многие штабные офицеры; С. И. Муравьев-Апостол и его близкий друг М.И. Бестужев-Рюмин служили в районе города Васильков и приняли в общество много своих сослуживцев (это они подняли там восстание Черниговского полка). Третья управа Южного общества связана с усадьбой Каменка, где жили В. Л. Давыдов, его брат (по матери) — знаменитый генерал Н. Н. Раевский со всем семейством, а дочь генерала была замужем за декабристом С. Г. Волконским, в тайном обществе состояло еще несколько их родственников и соседей. В Санкт-Петербурге это основатель Союза спасения С. П. Трубецкой, Никита Муравьев, который постепенно отходил от тайного общества, Е. П. Оболенский, и была очень активная группа во главе с поэтом К. Ф. Рылеевым и его друзьями — братьями Бестужевыми, которые с 1824 года вышли на первые роли в Северном обществе. Им предстояло стать главными деятелями 14 декабря.

— Кто в итоге оказался на площади 14 декабря? И кто не вышел, по каким причинам это произошло?

— Участниками восстания и движения декабристов были, в сущности, разные люди. Восстание декабристов организовали участники тайного общества, но далеко не все. Из всех офицеров Южного общества реально подняли восстание только два человека: Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин, которые попытались взбунтовать полк, где служил Муравьев-Апостол, он там командовал батальоном. Другие южные декабристы к ним не примкнули. Муравьеву и Бестужеву казалось, что кругом такое недовольство и всеобщая готовность к восстанию, что к ним примкнут другие войска, что они пойдут колонной на столицу, но ничего не получилось: сотоварищи не разделяли их энтузиазм и, наверное, более трезво оценивали ситуацию. В Петербурге восстание произошло, и его возглавлял поэт К. Ф. Рылеев, человек, который в последние годы существования общества выдвинулся в лидеры, и его близкие друзья — братья Николай, Александр и Михаил Бестужевы. Один из них, Александр, был адъютантом, он приехал к своему младшему брату Михаилу в Московский полк лейб-гвардии. Они вывели на площадь этот полк. Их старший брат Николай был моряком, он помогал вывести на площадь полк гвардейских моряков, то есть два из трех полков, которые появились на площади, вышли благодаря Бестужевым. Важно понимать, что этого восстания не было бы, если бы не было затянувшейся ситуации междуцарствия с повторной присягой. Для той эпохи присяга военных монарху была серьезной вещью. Присягнуть Константину, а потом Николаю? Константин находился в Варшаве, а Николай был в Петербурге, поэтому его легко было заподозрить в незаконном захвате власти. На подобные слухи и опирались декабристы. Они сказали солдатам, что нужно выступить в защиту законного монарха. Солдаты шли на площадь не за революцию, а за законного монарха. Декабристы таким образом выводили их из казарм, никакой революционной пропаганды они не вели. Было подозрение, что какие-то разговоры о революции с солдатами вел Сергей Муравьев-Апостол, но на следствии это не было доказано, а сам он это решительно отрицал.

Солдат в свои идеи декабристы не посвящали, а считали, что солдаты за ними пойдут как за командирами. Они рассчитывали больше на личную преданность солдат и на их следование субординации, чем на то, что солдаты будут разделять их идеи. 14 декабря декабристы их вывели на площадь под лозунгом защиты законного монарха Константина. С одной стороны, это нехорошо, что солдат обманом вывели на площадь бунтовать; с другой стороны, это солдат спасло, потому что дало повод Николаю их не карать. Солдаты были наказаны, но сравнительно мягко. Какое-то время пробыли в крепости, а весной из них сформировали сводный гвардейский полк и их отправили воевать на Кавказ, чтобы искупить свой проступок. Потом они вернулись и продолжили службу в гвардии. Николаю было невыгодно репрессировать чуть ли не половину гвардии, поэтому за участие в восстании были сурово наказаны всего восемь солдат из трех полков. Это были солдаты, которые не просто участвовали в восстании, но совершили проступки против воинских уставов. Например, прямое ослушание непосредственного командира или потеря полкового знамени, то есть серьезные проступки военнослужащего.

— Почему же восстание провалилось?

— Существует большой вопрос, который мы бесконечно обсуждаем, и нет единого мнения среди исследователей. Декабристы собирались вместе, говорили о том, что в России что-то нужно менять, обсуждали возможность революции. Однако они не только не вели пропаганду среди солдат, но и не собирались поднимать крестьянское восстание. У всех в памяти был пугачевский бунт. Для нас это глава в учебнике, а для них это была очень кровавая и близкая история. Именно о нем Пушкин написал: «бессмысленный, кровавый, беспощадный и жесточайший бунт». Декабристы категорически не хотели сценария Великой французской революции, потому что она тоже была кровавой. Поэтому они обсуждали военный переворот и в какой-то степени наследовали богатые традиции военных переворотов XVIII века, когда при споре претендентов на престол использовались войска гвардии. Почти десять лет декабристы разговаривали о восстании, но совершенно непонятно, насколько эти люди действительно готовы были поднять восстание. Это был просто повод для разговора или серьезное намерение? Как видим, значительная часть людей, которые в течение стольких лет вели разговоры о восстании, на самом деле никуда не пошла, не приняла участия ни в каком восстании. И, возможно, тогда, в той ситуации, они сочли эту идею нелепой. Подчеркну, что Рылеев был поэтом, и то, как он подходил к восстанию, кажется слишком романтическим, театрализованным, тогда это был актуальный язык поэзии. Пафос, романтика. Участник совещаний юный офицер и поэт А. И. Одоевский восклицал: «Мы умрем. Ах, как славно мы умрем!»

— Что не позволило воспринять идеи декабристов властям?

— Идеи в книжках писали. Например, в Александровскую эпоху печатались журнальные статьи, где были рассуждения о пользе конституции. Обсуждать конституцию как принцип было вполне можно, но нельзя было говорить, что ее можно ввести в России путем переворота. Проблема была в том, как на практике устроить переход от одного типа правления к другому, и, если бы не это, мы могли бы сказать, что, да, декабристы и Александр I думали примерно одинаково. Николай I тоже был непримитивным человеком. Сохранились его слова примерно в том духе, что, мол, «я самодержавный монарх, я вполне понимаю принцип республики, но я не понимаю, что такое конституционная монархия, что это за межеумочное такое положение вещей». Николай был человеком прямолинейным: либо у вас самодержец, либо президент, а зачем что-то промежуточное? Но одно дело — в принципе понимать смысл тех или иных идей, может быть, даже теоретически считать их правильными и совсем другое — провести преобразования в огромной державе, взять на себя такой риск и такую ответственность. Я думаю, Александра I от декабристов отличало прежде всего то, что он-то лучше знал, что такое управлять государством, и не видел реальной практической возможности для осуществления таких глубоких реформ. Не было ни социального слоя, на который можно опереться, ни кадров реформаторов. И Николай I понимал, что, например, крепостное право — это тупик и потенциальная опасность социального взрыва. Его об этом предупреждал не кто иной, как шеф жандармов А. Х. Бенкендорф, это его слова, что крепостное право есть пороховой погреб под государством. Николай обдумывал реформы, при нем даже заседали тайные комитеты, обсуждали отмену крепостного права. Но решился на реформу только его сын, Александр II, и здесь немалую роль сыграло то обстоятельство, что к тому времени сменилось поколение и что идеи, двигавшие декабристами, стали уже более привычными.

Материал подготовлен на основе радиопередачи «ПостНаука» на радио Говорит Москва. Ведущий — редактор проекта «ПостНаука» Анна Козыревская