Masjanja:

Pacific писал(а):

Церковь Николая Чудотворца Барашевской слободы в городе Моршанске.

Лена, очень интересный рассказ! Спасибо, что продолжаешь знакомить с историей и архитектурой замечательного города.

Очень жаль, что люди сами, собственными руками превращают в пыть свою культуру и историю.

В Петербурге сейчас в отношении многих историко-архитектурных памятников творится совершеннейший беспредел: комитет по охране памятников за взятки раздаёт разрешения на снос исторических зданий, расположенных в центре города, чтобы на месте снесённых памятников строились дорогущие гостиницы и бизнес-центры. Несколько лет назад директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в одном интервью сказал, что главную опасность для Петербурга представляют деньги: из-за них может быть сметена большая часть исторических построек, которые якобы мешают развитию города.

Pacific:

Лена, какая красота, просто магия творения!

Каждый листочек на дереве, травинка, словно трепещет от легкого ветерка, а гладь реки покоем дышит.

Кроля Рыжая:

Masjanja

Цитата:

может быть сметена большая часть исторических построек, которые якобы мешают развитию города.

может быть сметена большая часть исторических построек, которые якобы мешают развитию города.

Увы , Лена , это беда не только Питера.

Сколько строений у нас снесли - жутко ,

потрясающее много!!((

Цитата:

Волшебный свет на картинах белорусского художника Виктора Юшкевича

Pacific

Цитата:

просто магия творения!

Лена , совершенно согласна с тобой - это диво дивное ))) Кистями и красками показать природные явления , которые не каждая камера запечатлеет.

Изумительно! Хочется смотреть и смотреть на эти картины!

Masjanja, Лена , спасибо за подаренное наслаждение!))

Александра Ростова:

Света, спасибо за рассказ!

Так здорово ты провела читателей через дамбу к мельнице и открыла великолепный вид на монастырь.

Очень радостно, что организовали монастырь. Такая правильность уравновешивает жизнь.

Как и сам храм.

Старинные постройки дают уверенность. Понимаешь, что есть то, незыблемое.

И какая органичная красота...

Жду продолжение.

Очень интересно!

Pacific:

» Софийский собор Моршанска

Софийский собор.Веками cоздавалась зданий красота -

архитектуры редкой, филигранной.

Купцы, князья не пожалели злата-серебра,

для украшенья драгоценных камней.

Но разрушению и поруганию подверглась Красота.

("Утрачено"- написано в архивах.)

В Моршанском историко-художественном музее хранится общее описание старого соборного Софийского храма: «Каменный храм во имя Св. Софии Премудрости Божией построен усердием и иждивением московских купцов: Петра, Федора и Аверкия Копейкиных в 1752 г.. Архитектура — в византийском стиле».

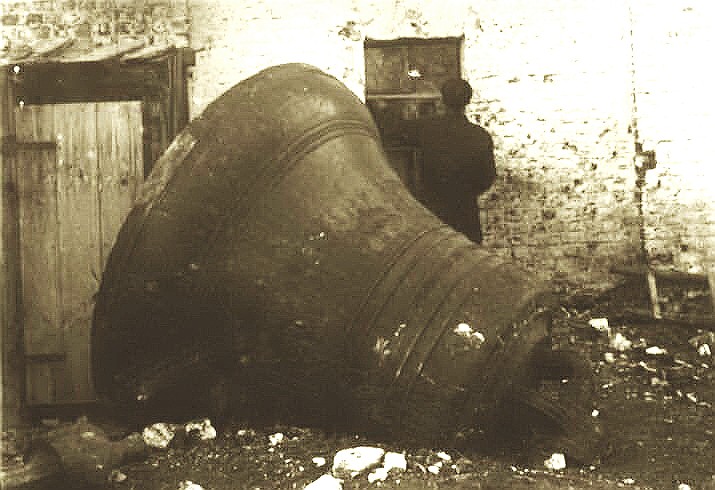

Строительство храма началось в 1748 г.. Первоначально храм имел удлиненный вид. Впоследствии к боковым входным дверям — северным и южным — были приделаны каменные паперти с деревянными заштукатуренными потолками, отчего вид храма снаружи стал крестообразным. Свет проникал в храм через два яруса окон, украшены те были ажурными железными решетками. Наружный орнамент, выложенный из кирпича и известкового камня, придавал храму особую нарядность. Храм и двухъярусная колокольня были увенчаны позолоченными куполами с резными четырехконечными крестами с полумесяцем внизу. Колокольню украшали встроенные часы с гирями. Самый большой и звучный колокол из 10 колоколов весил 500 пудов. Колокола были отлиты в Москве, а также моршанскими умельцами.

Главный престол во имя Софии, Премудрости Божией, освящен в 1753 г.. Пятиярусный иконостас коринфского ордера с деревянными резными украшениями, позолоченными колоннами поражал своим великолепием. В главном алтаре храма над престолом был установлен куполообразный балдахин на восьми алебастровых колоннах. Наиболее чтимой была икона Казанской Божией Матери. Омофор на голове Богоматери был сделан из бархатного покрывала, расшитого золотом и самоцветами. Царские врата обложены медным посеребренным окладом. Изнутри стены были расписаны сюжетами из Священного Писания. Дорогая церковная утварь, богатая ризница, пышное убранство храма было возможным благодаря щедрым пожертвованиям как простого люда, так и купцов.

Успение Пресвятой Богородицы считалось престольным праздником в Софийском соборе, т.к. службы Софии Премудрости Божией не существовало и Православной Церковью было принято праздновать этот день на Успение или Рождество Богородицы. Праздник Успения совпадал с днем открытия моршанской ярмарки, которая была известна в 18 в. на всю Россию. Библиотека Софийского собора была лучшей в городе. До освящения нового Троицкого собора в 1857 г., Софийский собор был центром духовной жизни города. В 1857 г. приход Софийской церкви был приписан к новому Троицкому собору. Во время страшного пожара Софийский храм остался невредим. Вплоть до революции 1917 г. здание Софийского собора использовалось как полковая церковь воинских частей.

В 1922 г. церковь была разграблена активистами комитета помощи голодающим. В 1929 г.с церковной колокольни сняли колокола «на дело революции». Большой колокол сбросили в Лазареву субботу, оскорбив тем самым чувства верующих. Огромный колокол разбивали на куски, он плохо кололся, издавая пронзительные звуки, будто тоже плакал, прощаясь со своей звонницей и людьми.

Официальной датой закрытия храма считается июль 1927 г., на здание претендовал городской музей. Директор музея П.П. Иванов пытался спасти здание от разрушения, поставив его на баланс музея. В период с 1935 до 1942 гг. церковь была разрушена. Вместе с храмом были стерты с лица земли могилы священников, похороненных возле собора.

На месте разрушенного храма построили деревянный кинотеатр, но он вскоре сгорел. На этом же месте много лет безуспешно пытались построить кинолекторий, в 1980 г. – танцевально-спортивный зал для молодежи. Недостроенные здания неоднократно горели.

Сейчас на месте Софийского храма наконец-то есть памятник.

25 мая 1875 года в Моршанске вспыхнул пожар, истребивший почти весь город и три слободы.

В слободе Барашево солдатка Акулина Ширшова ставила самовар. Искра от углей попала на соломенную крышу сарая. Дальше по соломенным крышам при посредстве сильного ветра огонь, разгоревшись, добрался до центра города. С лёгкостью огонь перекидывался с одного строения на другое. Горели дома, магазины, летали в воздухе куски горящих крыш и даже казалось, будто сама река объята пламенем, в неё сбрасывали горящие вещи.

П. П. Карцев, командир дивизии, стоявшей в Тамбовской губернии, в своих воспоминаниях рассказывал: "Пожар этот представлял нечто ужасное, не поддающееся никакому описанию. Довольно большой город со многими каменными постройками исчез в течение каких-нибудь трех часов. Пламя, показавшееся в одной из пригородных слобод, разом охватило несколько улиц. Горело всё: церкви, ограды, дома, заборы, мостики, сады, тумбы — горела земля. Пламя охватывало так быстро, что в воздухе образовался как бы огненный вихрь, захватывающий дыхание, так что многие падали и ползком искали спасения."

Вот как описывали эту трагедию «Тамбовские епархиальные ведомости»:

"От Моршанска, от обширного, почти сплошь каменного, красивого города, этого поистине городка — «Москвы уголка», осталась какая-нибудь десятая доля — домов сто, большею частью деревянных и ветхих, на окраине города, в соседстве с пригородными слободами. Из этой сотни — домов каменных, домов, что называется, хороших, там и сям уцелело не более десятка, да и то поврежденных, без надворных строений. Правительственные, общественные здания — все уничтожено. Несгораемые, по человеческим понятиям, здания, каменные с крышами, крытыми железом, без окон, специально построенные как кладовые — все уничтожено. Крыши были снесены ураганом чудовищной силы, открылись деревянные перекрытия, и все сгорело, а стены растрескались и развалились."

Моршанск выгорел полностью: в центре остались тюрьма и торговые ряды, а по всему городу — только 111 домов, в том числе банк и уездное училище. Всего сгорело около 2 тыс. домов и построек. Церкви были спасены. Сильно пострадала лишь великолепная пятиглавая Никольская церковь, у которой обрушилась колокольня и две главы. Убыток от пожара составил не менее 10 млн. рублей (по тем деньгам). Погибли около 200 человек. Десятки тысяч жителей остались без крова и средств к существованию. Начались пожертвования деньгами, хлебом, вещами. Из Тамбова, Ряжска, Рязани прибыло много вагонов с булками, ржаным хлебом и прочими продуктами. Множество крестьян и мещан ушли из города. Купцы и чиновники расселились по уцелевшим пригородным слободам, в вокзальных постройках Ряжско-Моршанской железной дороги. Бессемейные жили на вокзале, а некоторые семейства поселились в товарных вагонах, кладовых, подвалах под землей, крытых тарантасах.

Деятельность всех присутственных мест, кроме почты и телеграфа, остановилась. По распоряжению правительства для выяснения причин пожара в Моршанск были командированы «с особыми полномочиями» сенатор Половцев и генерал Корево, но ничего особенного они не обнаружили.

О трагедии известно было даже в странах Европы: о ней много писали русские и иностранные газеты; фотоснимки с пожарища помещались в журналах. И. С. Тургенев выступал на благотворительных концертах во Франции в фонд моршанских погорельцев. В Моршанске был создан Комитет помощи погорельцам.

Император Александр II, бывавший в Моршанске со своим учителем В. А. Жуковским, лично откликнулся на беду. Сначала он пожертвовал 3 тыс. рублей, а затем — еще 30 тыс. рублей. Моршанцы отслужили благодарственный молебен и отправили благодарственную телеграмму царю. Впоследствии, в память об этом событии, на ул. Почтовой (Пушкина) был построен Александровский приют для детей-сирот (ныне детская больница и поликлиника).

В июне 1875 года появилось предложение построить пригородные слободы на новом месте, в 500 метрах от города, так как пожар возник именно там, но предложение было отвергнуто в связи с дороговизной проекта и недовольством слобожан. Интересно, что после пожара моршанские купцы стали обносить свои владения брандмауэрными стенами, чтоб защитить свое богатство от новых бедствий. Части этих стен сохранились до настоящего времени.

После такого пожара город восстанавливался 10 лет. Деньги на восстановление и помощь погорельцам собирали даже в Москве и Санкт-Петербурге. Члены правящего императорского дома, царской фамилии жертвовали на восстановление Моршанска.

Восстанавливая центр города, возвели между дворами и домовладениями противопожарные стены - брандмауэры.

Брандма́уэр (нем. Brandmauer, от Brand — «пожар», и Mauer — «стена») — это глухая противопожарная стена здания, выполняемая из негорючих материалов и предназначенная для воспрепятствования распространению огня на другие здания или соседние части здания.

Стена как противопожарная преграда выстраивается исключительно на фундаменте и имеет большую толщину, нежели основные стены здания. В отличие от других конструкций здания (пола, крыши, стены), заполнение проёмов в брандмауэре нормируется специальными пределами огнестойкости.

В городе появилась пожарная команда, вышка-каланча, каждое домовладение было обязано иметь противопожарный инвентарь. Впоследствии к противопожарным стенам жители начали прилаживать хозяйственные пристройки: сараи, флигели, конюшни, склады. Но пятиметровые брандмауэры гордо возвышались над всеми постройками и внушали своим видом чувство спокойствия.

Была такая стена и в музейном дворе.

К сожалению, в ходе благоустройства территории после демонтажа сарая кирпичная стена вековой кладки показалась опасной. Специальной комиссией было принято решение о её сносе и возведении металлического забора. В некоторых старых дворах эти стены ещё, как последние из могикан, стоят и даже высятся.

Посмотрите на них, пока они не утрачены окончательно.

http://museum.morshansk.ru/sites/default/files/54585.jpg

Masjanja:

Pacific писал(а):

Софийский собор.

Pacific писал(а):

На месте разрушенного храма построили деревянный кинотеатр, но он вскоре сгорел. На этом же месте много лет безуспешно пытались построить кинолекторий, в 1980 г. – танцевально-спортивный зал для молодежи. Недостроенные здания неоднократно горели.

Вот не спроста такое происходило, явно неспроста.

Masjanja:

» Старейшие деревья мира в проекте фотографа Бет Мун "Алм

Старейшие деревья мира в проекте фотографа Бет Мун "Алмазные ночи"

Деревья вдохновляют Бет Мун уже 20 лет. Для проекта «Алмазные ночи» она объединила астрофотографию и съёмки старейших в мире деревьев, объездив Намибию, Ботсвану, Италию и другие страны.

Фотограф из Нью-Йорка Бет Мун на протяжении 14 лет путешествовала, чтобы запечатлеть самые старые деревья во всех уголках нашей планеты. Шестьдесят фотографий из этой серии вошли в книгу под названием «Древние деревья: портреты времени». В другом её фотопроекте – «Алмазные ночи» – так же фигурируют деревья, но в этот раз велась ночная съёмка. Мун вдохновилась двумя научными исследованиями, которые связывают рост деревьев с движением небесных тел и астральными циклами.

«Во-первых, исследователи из Эдинбургского университета сообщили, что деревья растут быстрее, когда выше уровень космического излучения, достигающего поверхности Земли, заключив, что космическая радиация влияет на рост деревьев даже больше, чем годовая температура или количество осадков. Во-вторых, известный исследователь Лоуренс Эдвардс обнаружил, что почки деревьев меняют форму и размер ритмично, с регулярной цикличностью на протяжении всей зимы, непосредственно коррелируя с Луной и планетами», – пишет фотограф.

Мун провела месяц в Намибии и Ботсване, любовалась баобабами с похожими на антенны ветвями, экспериментировала с освещением и фотографировала преимущественно безлунными ночами. Ещё на протяжении трёх лет она путешествовала по другим странам.

«Они возвышаются как крупнейшие и старейшие живые памятники земли. Я считаю, что эти деревья имеют исключительное значение, особенно сейчас, когда наше внимание направлено на поиск более эффективных способов сосуществования с окружающей средой», – размышляет автор.

михайловна:

Лена,спасибо за невероятную красоту!Фото как будто сказочные,даже не верится,что человек мог сделать такие фото и то,что это реально.Вот что значит природа и она действительно нам дарит красоту.Можно только представить как там в реальности красиво ночью и так вот и хочется там постоять и загадать желание.

Спасибо,дух захватывает

Pacific:

» История храма и часовни Моршанска

Вознесенский храм Моршанска.В 1799 году в полуверсте от Софийской церкви на Базарной (Октябрьской) площади началось строительство нового храма в честь Вознесения Господня, которое завершилось в 1802 г.

Вознесенская церковь в течение длительного времени была богатой и благоустроенной благодаря пожертвованиям состоятельных прихожан. На средства купца Василия Макашина был обновлен иконостас в 1837 г., установлены Амосовские духовые печи. В 1909 г. купец Константин Тюлюкин на собственные средства провел в церкви электрическое освещение и вентиляцию. Купец 3-й гильдии Василий Егорович Булаткин приобретал необходимые для храма вещи, за что неоднократно награждался медалями.

Снаружи церковь имела розоватую окраску и темно-синие купола. Внутри стены были отделаны под мрамор, иконостасы были позолоченными, с изящной резьбой и иконами в серебряных с позолотой ризах. Прихожане особо чтили икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Современники вспоминали, что церковь имела лучшую в городе утварь и ризницу, богатую библиотеку. При Вознесенской церкви действовала богадельня, которую учредила мещанка Евдокия Андреевна Каверина, церковно-приходская школа.

Снесли Вознесенскую церковь в 1930 г. как помеху для движения по центральной улице.

Часовня Казанской иконы Божией Матери.

Среди больших и малых часовен Моршанска, Казанская была самой известной и любимой верующим людом. На протяжении нескольких лет она играла важную роль в духовной жизни города. Часовня была построена в честь великой святыни – Вышенской чудотворной иконы Божией Матери.

В 1863 г. началось строительство часовни на пожертвования горожан. Сначала часовня была приписана к Троицкому собору, затем - к расположенной рядом Вознесенской церкви. Имя архитектора неизвестно, но, несомненно, он был человеком талантливым. Стиль постройки – старорусский крестово-купольный - эклектика. Постройка имела беловато –желтый цвет, украшением которой являлся главный восьмигранный голубой купол с позолоченным крестом. Внутрь с трех сторон вели металлические двери со стеклянными вставками. К круглосуточно открытой двери снаружи был пристроен тамбур с кованым козырьком. По обеим сторонам от двери висели иконы с изображением святых. Внешнее убранство часовни завершали аттики с нишами для икон, украшенные лепниной и кирпичной кладкой, небольшие главки с крестами. Подкупольный барабан украшали ниши с иконами и арочные окна. Часовня была обнесена металлической оградой на кирпичном цоколе с калитками против каждого входа. Торговать и оставлять подводы вблизи ограды запрещалось.

Из-за большого количества окон, в часовне было много света. Большое паникадило зажигалось только по праздникам или во время пребывания здесь «Заступницы». Пол был выложен плиткой бордового и белого цветов, стены украшала роспись. В алтаре находилась точная копия Вышенской иконы, образы Архангела Михаила и Георгия Победоносца. Часовня никогда не пустовала. В базарные и ярмарочные дни на двух больших канделябрах не хватало места для зажженных свечей.

За стенами часовни – шум огромного рынка, внутри – молитвенная тишина и благодать.

В 1929 г. решением Горсовета Казанская часовня была разобрана на кирпич. Якобы часовня мешала пешеходному движению. Духовенству и мирянам отстоять часовню не удалось.

Это была первая огромная потеря Моршанска. Сейчас на этом месте – тротуар.

Разборка часовни 1 июня 1929 года.

михайловна:

Лена,спасибо за историю и я конечно расстроена.Старинный храм,такое духовное достояние и так поступить?А часовня?Конечно это огромная потеря.И если смотреть на те года,то можно еще как то это обосновать,но у меня вопрос-сейчас в наше время,неужели никто не строит?И куда делись иконы?Я с огромным уважением отношусь к иконе "Всех скорбящих Радость" и просто ношу при себе иконку Казанской Божьей матери,поэтому всегда интересовали такие вещи,как стародавние иконы.

михайловна:

» Красивые достопримечательности Белой Церкви

Сегодня мой красивый город отмечает свой юбилей,городу исполнилось 990 лет!И я с огромной радостью продолжаю рассказывать о его истории и достопримечательностях.В своих историях я уже говорила о Замковой горе и именно с этого места начинается история ,и просматривается вид на город.

На Замковой горе сосредоточены самые красивые достопримечательности Белой Церкви.Рядом с костелом Иоанна Крестителя находится еще один храм и это Храм Святого Георгия Победоносца.

Это древняя святыня Белой Церкви, которая и дала название городу. После многих лет храм разрушился настолько, что его фундамент едва удалось разыскать лишь в 1980-ых. К счастью, во время раскопок обнаружили также планы здания, это дало надежду, что церковь можно будет восстановить. Взялись за это лишь в 2011 году под руководством архитектора Валерия Мищенко. Во время строительных работ за основу взяли конструкцию древнерусских храмов 11–13 веков. Строительство храма Святого Георгия Победоносца в Белой Церкви завершили в 2013 году, а через два года, ко дню города, установили подсветку, благодаря которой церковь особенно завораживает в вечернее время.Церковь окрашена в исторический белый цвет, лишь кое-где оставлены неоштукатуреннные фрагменты кирпичной кладки. Она имеет всего один купол, довольно компактная, с высокими окнами-бойницами, что в целом характерно для зодчества княжеской эпохи. Придерживались архитекторы и тогдашней технологии строительства. Ведь в стены специально встроено около 300 кувшинов, которые улучшают акустику зала. В храме Святого Георгия Победоносца в Белой Церкви также отстроили просторные подвальные помещения, в которых планируют открыть музей археологических находок Замковой горы.

И тут же рядом находится наш краеведческий музей.является не просто главным элементом в истории и культуре города, но и мощным научно-культурным центром Правобережья всей Киевской области.

Музей был открыт в 1924 году по инициативе и при активной поддержке историка и общественного деятеля С. Дроздова. Основой коллекции новосозданного музея выступили объекты из личной коллекции ученого. Расположился он в зимнем дворце графов Браницких. При музее открыли библиотеку, книжный фонд которой составил 7000 изданий. С 1927 года сотрудники музея начинают вести активную экспедиционную работу. Всего за 3 года количество экспонатов увеличилось до 5000 объектов. Во времена Второй мировой войны фонды музея были разграблены. В советское время Белоцерковский краеведческий музей был закрыт на реконструкцию, которая длилась около 5 лет, но уже в 1983 году он снова открыл свои двери для посетителей. С 2000 года Белоцерковский музей является важным элементом в научной жизни всей Киевщины. На его базе постоянно проводятся разнообразные краеведческие чтения, конференции, собрания и семинары, а также тематические выставки.

В наши дни в фондах музея хранится около 78 тыс. предметов, которые поделены на несколько тематических выставок: природа края, археологическое прошлое, история Киевщины в разные временные периоды. Жемчужиной коллекции музея является скифский меч. Также можно увидеть уникальные черняховские светильники, украшение и оружие. Большой популярностью пользуются экспонаты времен казачества (булава и оружие героев). Радует глаз большая этнографическая коллекция, в которой есть собрание вышиванок, полотенец, предметов быта и женских украшений.

Masjanja:

Pacific писал(а):

Вознесенский храм Моршанска.

Pacific писал(а):

Снесли Вознесенскую церковь в 1930 г. как помеху для движения по центральной улице.

Pacific писал(а):

Часовня Казанской иконы Божией Матери.

Pacific писал(а):

В 1929 г. решением Горсовета Казанская часовня была разобрана на кирпич. Якобы часовня мешала пешеходному движению. Духовенству и мирянам отстоять часовню не удалось.

Люди старались: всем миром деньги собирали, вещи, утварь, придумывали как построить, строили. Храм приносил радость и пользу. И вдруг раз - мешает проезду! Или кирпичи кому-то понадобились. Вот такие ситуации очень наглядны как показатель общего уровня культуры и образованности тех, кто имеет власть принимать важные решения.

Лена, спасибо за рассказ! Всё-таки уничтоженные храмы не пропали бесследно - они сохраняются в людской памяти. И это очень важно.

Pacific:

Света, в нашем музее есть иконы 16-19 веков, вероятно, смогли что-то спрятать и сохранить.

Лена, фото деревьев на фоне звездного ночного неба - волшебная сказка

А сегодня еще немного ностальгии.

Церковь Феодоровской иконы Божией Матери на Купеческом кладбище (1784, 1833 гг.)

Престол церкви во имя Феодоровской иконы Божией Матери на старом купеческом кладбище считается одним из древнейших. В 1784 году с благословения Преосвященного Феодосия, епископа Тамбовского и Пензенского, была освящена деревянная церковь, построенная на месте часовни приходского кладбища Софийской соборной церкви. Главной престол освятили в честь иконы Божией Матери «Феодоровская». После пожара, случившегося в 1817 году, была построена новая церковь в классическом стиле. Здание храма своими пропорциями напоминало Преображенский собор Петербурга: шестиколонные портики всех трёх папертей, роспись в их фронтонах, прямоугольный алтарь и единственный круглый купол. Моршанские купцы сообща опекали эту церковь, особенно заботились о ней, т.к. знали, что многих из них по смерти будут отпевать именно здесь.

Церковь была закрыта в 1936 году и вскоре превращена в сельскохозяйственный склад. Золоченный иконостас разобрали, обширную церковную библиотеку разорили. Иконы потихоньку прятали по домам местные жители. Моршанская святыня, чудотворный Феодоровский образ Божией Матери, исчезла. Через два года красивейшее здание храма было разобрано. Колокольня «пережила» церковь на два года. Осенью 1942 года она была взорвана.

Никольская церковь

(Рождество-Богородичная церковь.)

В 1803 г. во имя святителя Николая Чудотворца была построена однопрестольная церковь. В 1807 г. был освящен первый придел во имя святителя Николая Чудотворца.

Никольская церковь в скором времени оказалась тесной для многочисленных прихожан и решено было построить новый просторный каменный храм. В 1813 г. завершилось строительство новой каменной церкви. Главный престол освятили в честь Рождества Пресвятой Богородицы, церковь стала называться Рождество-Богородичной, хотя народ по-прежнему называл ее Никольской. В 1818 г. с северной стороны выстроили еще один придел, который освятили только в 1824 г. В 1839 г. завершилось строительство каменной колокольни благодаря помощи купца Ефима Феодоровича Тюлюкина.

К 1840 г. снова встал вопрос о расширении площади храма, стало мало места для растущего населения, но только в 1857 году начались строительные работы. Освящение храма состоялось в 1868 г. Он стал пятипрестольным: главный престол в честь рождества Богородицы; приделы – во имя святого благоверного князя Феодора и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев; в честь усекновения главы Иоанна Крестителя; во имя святого Димитрия Солунского; во имя святителя Николая Чудотворца.

Пожар 1875 г. нанес серьезный ущерб церкви. Но буквально через год ремонт уже был завершен. На средства купца Ивана Евсеевича Болдырева была восстановлена настенная живопись на сюжеты священного Писания.

При храме существовало попечительство, работала библиотека. В 1893 г. на средства почетного гражданина Моршанска Леонида Григорьевича Фанталова внутри ограды было выстроено одноэтажное каменное здание церковно-приходской школы, одной из лучших в городе, а в 1897 г. – здание богадельни. На строительство богадельни, а также на обновление церковных иконостасов деньги пожертвовала Матрена Артемовна Фанталова. С 1907 по 1911 гг. в церкви проведено паровое отопление и электричество, пол выложен терракотовой плиткой, заменена железная кровля, приобретена новая церковная утварь. На столь капитальный ремонт средства выделены купцом Григорием Васильевичем Белоусовым.

В 1930-х гг. церковь была разрушена и на ее месте построили жилой дом.

В здании бывшей церковно-приходской школы и богадельни, построенных в конце XIX в. благотворителями-купцами Фанталовыми, ныне противотуберкулезный диспансер.

http://morshansk.ru/coppermine/albums/userpics/normal_pic_22_s2.jpg

Masjanja:

михайловна писал(а):

Сегодня мой красивый город отмечает свой юбилей,городу исполнилось 990 лет!И я с огромной радостью продолжаю рассказывать о его истории и достопримечательностях.

Ничего себе! Почти тысяча лет!

михайловна писал(а):

Музей был открыт в 1924 году по инициативе и при активной поддержке историка и общественного деятеля С. Дроздова. Основой коллекции новосозданного музея выступили объекты из личной коллекции ученого. Расположился он в зимнем дворце графов Браницких.

Получается, что Браницкие и по сей день продолжают "присматривать" за городом и помогать ему.

михайловна писал(а):

В наши дни в фондах музея хранится около 78 тыс. предметов, которые поделены на несколько тематических выставок: природа края, археологическое прошлое, история Киевщины в разные временные периоды. Жемчужиной коллекции музея является скифский меч. Также можно увидеть уникальные черняховские светильники, украшение и оружие. Большой популярностью пользуются экспонаты времен казачества (булава и оружие героев). Радует глаз большая этнографическая коллекция, в которой есть собрание вышиванок, полотенец, предметов быта и женских украшений.

Замечательная коллекция!

Света, спасибо за продолжение увлекательного рассказа!