михайловна:

Лена,это необыкновенно!Я теперь понимаю почему такие сказки красивые!Особенно у известных Г.Х. Андерсена и А. Линдгрен.Думаю,что фильмы где то там и снимали

Pacific:

» Пётр Петрович Иванов художник,самородок земли Моршанской

Пётр Петрович Иванов – художник, археолог, собиратель древностей, краевед, создатель Моршанского историко-художественного музея.В глазах потомков личность Иванова снискала образ «легендарного подвижника».

Пётр Петрович Иванов (1886-1942)- самородок земли Моршанской. Уникальный человек, сумевший сохранить частичку истории и пронести ее для будущих поколений через века. Именно благодаря его стараниям и трудам в апреле 1918 года в нашем городе появился первый музей, двери, которого до сих пор открыты для всех желающих.

Родился Пётр Петрович Иванов 29 мая 1886 года в ремесленной семье. Его отец, Пётр Иванович Иванов (1858-1931г.г.) был слесарем-водопроводчиком по ремонту больниц моршанского уезда. Мать, Мария Николаевна Иванова (1858-1933г.г.), домохозяйка, занималась вышивкой приданого для девушек из купеческих семей. Он с 9 лет научился лудить и паять, овладел столярным и слесарным делом, в свободное время рисовал малярными красками, собирал черепки, монеты, кости по развалинам и кладбищам.

У него были братья: Николай, Владимир, Кузьма. Но так как Пётр Петрович рано ушёл из своей семьи, то дальнейшей связи с братьями не поддерживал.

Стараниями благотворителей в 1895 г. при слободской Александро-Невской церкви была устроена одноклассная церковно-приходская школа с трехгодичным курсом обучения. Эта школа стала единственным учебным заведением для Петра Иванова, которую он успешно окончил в 13 лет, но за неимением средств, продолжить обучение не смог. Но было одно свойство характера, которое выделяло его из круга сверстников – прирожденная любознательность, стремление познать окружающий мир через красоту. Если у Петра появлялось свободное время, то он полностью предавался двум любимым увлечениям: писал масляными красками пейзажи и натюрморты, читал книги по истории, археологии и искусству.

Значительную роль в судьбе сыграло знакомство со статским советником, членом Императорской археологической комиссии, меценатом Николаем Исидоровичем Поповым, обратившим внимание на смышлёного и талантливого мальчика. В моршанском имении Попова «Дмитриевка» в к.XIX – н.XX в.в. гостили выдающиеся представители русской национальной школы живописи: Л.Л.Каменев, К.А.Савицкий, Е.И.Маковский, Л.М.Прянишников, Н.Е.Рачков. Бедный целеустремлённый юный художник впервые приобщился к истории и искусству, начал упорно заниматься рисованием и чтением книг.

Семья Ивановых была неблагополучной, отец сильно пил. Чтобы содержать семью, в 1900 г. Петр поступил на службу мастером по ремонту больниц Моршанского земства, выполнял малярные и водопроводные работы. Настойчиво продолжая следовать своей мечте стать художником, он с головой окунулся в творческий мир Моршанска начала XX в., состоящего из целой плеяды самодеятельных и профессиональных художников, входивших в столичные и провинциальные общества любителей художеств. Среди них Н.Д.Благовещенский, К.М.Соломаха, В.Ф.Кельх, В.П.Лотиков.

Подружившись с приходским школьным учителем Лотиковым, Пётр берет у него частные уроки рисования, ходит вместе с ним на этюды, продолжает собирать коллекции монет и предметов старины, проводить любительские археологические расследования. Случайно, в возрасте 17 лет, обнаружил свой первый археологический памятник - мезолитическую стоянку близ деревни Елизавет-Михайловки. С 18 лет Иванов серьёзно занялся коллекционированием.

Начинающий художник предпринимал неоднократные попытки поступить в Императорское Строгановское Центральное Художественно-Промышленное училище, но из-за обвинений в анархизме получил категорический отказ.

Продолжая работать как художник-самоучка, Иванов принял участие в более десятка выставок: Нижегородского общества любителей художеств (1906, 1910 и 1912 г.г), Московского общества любителей художеств (1907, 1908 г.г.), выставке картин в г. Моршанске (1907 г.), Санкт-Петербургского Общества Художников (1910, 1913, 1914 г.г.), Тамбовского общества любителей художеств (1912, 1914 г.г.) Виленского художественного общества (1914 г.). За участие в первоклассных столичных выставках Петр Петрович получил право официального звания свободного художника (1908 г.). На деньги, вырученные от продажи картин он пополнял свои коллекции старинных предметов.

Занятия ремеслом художника привели к разрыву с семьей. Иванов снял комнату-мастерскую неподалеку от родительского дома.

К 1912-1913 годам коллекции Петра Петровича настолько разрослись, что он решил основать в Моршанске народный музей, но уездное начальство идею П.П.Иванова не поддержало, сочтя его человеком подозрительным и опасным.

В конце 1916 г. он был призван на военную службу в Нижний Новгород в качестве солдата нестроевой роты 2-го запасного полка, где попал под военно-полевой суд за отказ служить вообще и за «усиленное разложение солдат в полках». Принял участие в февральской буржуазной революции, но угодил в госпиталь и после государственного переворота октября 1917 г. вернулся в Моршанск.

С 1912 года Иванов ходатайствовал об открытии музея в Моршанске, но осуществить мечту ему удалось лишь 6 лет спустя. И вот, наконец, в апреле 1918 года начал действовать Моршанский народный музей – первый уездный провинциальный музей, открытый в первый год советской власти. Его фонды поначалу насчитывали более 2000 предметов из личного собрания Петра Петровича и лишь 144, переданных различными лицами и организациями. Под музей было отведено лучшее помещение - магазин верхней одежды купца Каверина. Дальнейшую деятельность П.П.Иванова предопределило решение новой власти с целью сохранения культурных ценностей, перешедших в народную собственность, учредить музей. 1 мая 1918 г. он становится директором и хранителем народного историко-археологического музея, передает в дар основанного им музея личные коллекции с условием, чтобы они не вывозились и не передавались куда-либо, и не разделялись.

Другими источниками музейных поступлений в тот период стали закрывавшиеся церкви, разорявшиеся дворянские усадьбы и богатые купеческие дома Моршанского уезда. Неутомимый собиратель Иванов не мог мириться с тем, что художественные ценности расхищались или уничтожались, поэтому он совершал поездки по селам, собирая бесценные экспонаты и разъясняя крестьянам, что нельзя уничтожать памятники искусства в бывших помещичьих владениях. Здесь следует отметить, что благодаря сотрудничеству П.П. Иванова, эмиссара А.А. Семенова, директора Моршанского архива М.А. Хрущова в первые годы советской власти Моршанск заметно выделялся среди городов Тамбовской губернии своей деятельностью по спасению культурных ценностей. Несмотря на отсутствие специалистов, средств и удобных помещений, в атмосфере полного самоотречения эти люди смогли собрать и сохранить для потомков многие бесценные памятники истории и культуры, ныне украшающие экспозиции музеев Моршанска, Тамбова и Москвы.

В 1919 г. в жизни Иванова произошло знаменательное событие. Он обвенчался с редкой красавицей, Ольгой Александровной, дочерью знатного моршанского нотариуса А.А.Пономарева.

История знакомства и женитьбы П. П. Иванова вызывает немалый интерес. Ольга Александровна Пономарёва родилась в г. Моршанске в интеллигентной семье. Её отец, Пономарёв Александр Афанасьевич, был нотариусом. Мать, Александра Семёновна, домохозяйка, умерла очень рано, в 28 лет, оставив пятерых маленьких детей. Отец женился во второй раз на дочери генерала. От этого брака было ещё двое детей. Все дети получили хорошее образование. Ольга Александровна окончила гимназию, отлично владела немецким и французским языками, играла на пианино. Глава города очень часто приглашал семью Пономарёвых на праздничные балы, которые проходили в его доме. Одним из любимых увлечений Ольги Александровны была живопись. Она покупала много этюдов, которые продавались на рынке. Однажды ей понравились этюды, которая продавала пожилая женщина – мать П.П.Иванова. Мария Николаевна, так звали эту женщину, сказала сыну, что какая-то благородная дама заинтересовалась его работами, и несколько этюдов уже купила. Пётр Петрович решил познакомиться с этой дамой. Увидев Ольгу Александровну, сразу в неё влюбился, стал ухаживать, сделал предложение выйти за него замуж. Но Ольга Александровна отказала Петру Петровичу. Однако ухаживания продолжались. Придя в учреждение, где она работала секретарём-машинисткой, и убедившись что та жива и здорова, Пётр тихо уходил. Покорённая любовью и преданностью своего поклонника, Ольга через год даёт согласие выйти замуж за П.П.Иванова.

В сентябре 1919г. в Александро-Невской церкви в г. Моршанске состоялось их венчание. Фамилию Ольга Александровна оставила девичью - Пономарёва.

Молодая семья Ивановых, в которой родилось двое мальчиков Феофил и Аркадий, жила очень скромно. Ольга Александровна занималась воспитанием и образованием своих детей. Добрая, чуткая, образованная, интеллигентная она давала частные уроки музыки, занималась с отстающими в учёбе детьми, составляла прошения и оформляла документы людям, которые к ней обращались. Пётр Петрович всецело отдавался музейной работе, археологическим раскопкам, живописи. Время и зарабатываемые средства уходили на содержание и обустройство музея; работу по спасению гибнувших "в смуте"памятников культуры в усадьбах и церковного искусства, которые разрушали невежественные крестьяне; археологических объектов.

В зимнее время он занимался систематизацией и описанием собранных коллекций, а с наступлением полевого археологического сезона отправлялся на раскопки. Им были пройдены пешком в лаптях сотни километров. Обширный археологический материал (около 15 тыс. предметов) был собран, расчищен, реставрирован, законсервирован, подробно и детально зарисован и описан.

Пётр Петрович всю жизнь продолжал заниматься самообразованием. Своим учителем считал выдающегося археолога В.А.Городцова, общался с советскими и иностранными археологами и музейщиками, краеведами и архивистами, художниками и журналистами, был приглашен на Международный конгресс археологов и этнографов в Дании (1938 г.), получил звание члена-корреспондента Мордовского Научно-исследовательского института социалистической культуры.

За резкие высказывания против сноса церковных зданий, и не следованию директивам по внедрению в музейную работу идеологии строительства социализма, в начале 1930-х годов П.П.Иванов был арестован и несколько месяцев просидел в заключении.

Иванов всецело погруженный в работу, твердый и бескомпромиссный, аскетичный в быту привлекал всеобщее внимание глубокой порядочностью, житейской мудростью, уважением к окружающим, огромным обаянием. Он был хорошо знаком с известным живописцем К.А. Коровиным, дружил с будущим директором Пулковской обсерватории А.А.Михайловым, селекционером и академиком ВАСХНИЛ И.В.Мичуриным.

За годы работы был удостоен приветственного адреса от Ленинского Рабочего клуба. В 1979 году на здании Моршанского музея в честь П.П.Иванова была установлена памятная доска.

Сохранилось более 300 картин, написанных П.П. Ивановым (многие из них хранятся в Моршанском историко-художественном музее). На небольших по размерам полотнах предстают по-домашнему уютные уголки родной природы. Картинам Иванова свойственны тонкий изысканный колорит, простой незатейливый сюжет, проникновенный лиризм, воспевающий красоту окружающего мира. Столь же просты и незамысловаты их названия: «Скворцы прилетели», «Весенний разлив», «Берег весною», «Дубы», «Стога», «Зимою в деревне», «В конце осени»... В них хорошо чувствуется душа художника. Множество картин находятся в частных коллекциях, одна из которых принадлежит его внукам.

Листая архивные документы, не перестаешь удивляться энергии и неутомимости Иванова. То он спасает гербарий российской флоры (из коллекций известных ботаников Вагнера и Мережковского); то делает запросы в губернский отдел по делам музеев. То он просит Тамбовский отдел народного просвещения выдать ему разрешение на отправку по железной дороге или провоз на лошадях костей мамонта, книг и предметов старины – всего до 3-х пудов весом. То он посещает семьи бывших купцов и промышленников, внимательно осматривает их дома и старые сараи, уговаривает передать в музей старые фамильные портреты. Вместе с тем, вездесущий директор музея своими руками и по собственным чертежам мастерил витрины, проводил экскурсии, занимался издательской деятельностью.

На протяжении всей жизни его никогда не покидало юношеское увлечение – заниматься археологией, доводя свои знания и умения в этой области до высокого профессионального уровня. В 1927–1937 годах под его руководством был предпринят ряд экспедиций по открытию стоянок, селищ, городищ и погребений мордвы, населявшей в древности земли Тамбовщины. Иванов никогда не мыслил свой музей простым хранилищем древностей. Он хорошо понимал, что памятник культуры, о котором никто не знает, не имеет никакой ценности. Поэтому собранный им археологический материал он сам расчистил, законсервировал и подготовил к экспозиции – для всеобщего показа. Окончательно он подорвал своё здоровье, охраняя в одиночку музейные коллекции в суровую зиму 1941-42 гг..

В 1942 году родилась дочь, «поздний ребёнок». Петру Петровичу в то время было 56 лет, а Ольге Александровне 48 лет. Свою дочь Пётр Петрович назвал в честь своей матери – Мария, а своим сыновьям он давал имена в честь святых именинников, ближайших к датам их рождения. Вскоре после рождения дочери в феврале 1942г. Пётр Петрович серьёзно заболел. У него открылось лёгочное кровотечение. Ольга Александровна не отходила от больного мужа, надеясь на его выздоровление. Спасти его не удалось. Он умер на руках своей жены 12 сентября 1942 г. Его дочери Марии в то время было всего 7 месяцев.

Позднее, в 1952 и 1969 годах, его образцовые по качеству дневники экспедиций были изданы в виде книг: «Крюковско-Кужновский могильник» и «Средне-Цнинская мордва VIII–XI веков».

До сих пор в Моршанском историко-художественном музее ощутимо его незримое присутствие. Каждый экспонат хранит на себе печать любви первого директора-собирателя.

Сотрудники МИХМа бережно хранят память о Петре Петровиче Иванове.

http://museum.morshansk.ru/sites/default/files/Ivanov.jpg

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/22526/pub_5bd8101afd73ab00ad0e9100_5bd810a750707d00aa8ac3a1/scale_1200

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1209363/pub_5bd8101afd73ab00ad0e9100_5bd810a7a6560100aaad6558/scale_1200

20 сентября 1997 г. П.П.Иванову решением Моршанского городского Совета народных депутатов, первому из моршанцев было присвоено звание Почетного гражданина г. Моршанска «за выдающиеся заслуги в сохранении и преумножении духовного, культурного и исторического наследия для грядущих поколений жителей нашего города».

Самодеятельный ученый П.П.Иванов признан первым профессиональным археологом Тамбовщины. На территории Морщанского района им открыто 32 памятника археологии. Он так же является автором уникальной методики по консервации археологических памятников и ряда статей по методике археологических исследований, анализу добытого археологического материала. Собранная Ивановым археологическая коллекция - «единственный в СССР по полноте, богатству и научной доброкачественности материал по истории мордвы» (академик А.П.Смирнов).

Петр Петрович является основоположником формирования знаний об истории Моршанского края и деятельности по охране его историко-культурного и природного наследия. Масштабный архив, собранный П.П.Ивановым, содержит большой объем материалов о жизни российской провинции в начале XX века, зарождении советского музейного дела, труде по спасению шедевров мировой художественной культуры и искусства, истории развития и становления археологической науки.

П.П.Иванов принадлежит к числу выдающихся просветителей провинциальной России. Создавая музей лично своими трудами, Петр Петрович ставил цель - получение полноценного образования для простых жителей уезда и его самых отдаленных окраин, возможность для них знакомства с подлинными шедеврами мировой культуры. Уездный народный музей П.П.Иванов превратил в настоящий научно-исследовательский центр, с научной библиотекой, архивом и лабораторией. Им подготовлен ряд оригинальных экспозиционных проектов, статей по теории и методике музейного дела.

P.S.: Внук П.П.Иванова- Константин Феофилович Иванов в августе этого года передал в дар единственную награду Петра Петровича - Грамота лучшему ударнику 2-ой пятилетки в 1935 году.

Masjanja:

Pacific писал(а):

Пётр Петрович Иванов – художник, археолог, собиратель древностей, краевед, создатель Моршанского историко-художественного музея.

Лена, спасибо за рассказ! Интереснейшая история жизни замечательного человека.

Pacific:

» Музей Моршанска и история ярмарки.

Моршанск. Музей - (МИХМ)На первом этаже расположены экспонаты связанные с историей города Моршанск. Вводный зал.

Легенда о пожаре 25 мая 1875 года

Среди православных бытовала легенда о том, как один дивный старец, живший в то время в лесу на месте бывшей Мамонтовой пустыни, пришел в Моршанск и попросил в купеческой лавке воды. Ему подали кружку с керосином, словно глумясь над словами апостола о том, что Божьи избранники могут даже яд пить и оставаться невредимыми. Старец выпил керосин, и в ту же минуту Бог явил свой гнев на купеческий город.

Ярмарка.

Моршанск XIX века жил на широкую ногу, шумной, рыночной жизнью. На Успенье в городе бывала ярмарка. Крестьян на нее съезжалось великое множество. Все улицы, прилегающие к Базарной площади (Октябрьская), были заполнены подводами с товаром. На ярмарке продавали овощи, глиняную и ярко раскрашенную деревянную посуду, галантерейные товары, игрушки, лошадей, коров, свиней, овец, кур и гусей. Живность мычала, ржала, хрюкала, кудахтала, создавая вокруг невероятный переполох. Торговля животными занимала половину площади (сейчас рынок), а также прилегающие улицы. Другая половина (площадь разделялась Покровской церковью) была праздничной. Там, где сейчас находится здание администрации, устанавливали качели-лодочки, карусель, площадку для выступлений клоунов и фокусников; приезжал зверинец.

На ярмарке продавали дешевые сладости: длинные леденцы в ярких обертках с махрами, орехи, пряники и прочее. Прямо в палатках пекли пончики, пирожки, блины. Прислуга богатеев и многие жители города уносили с ярмарки тушки баранов.

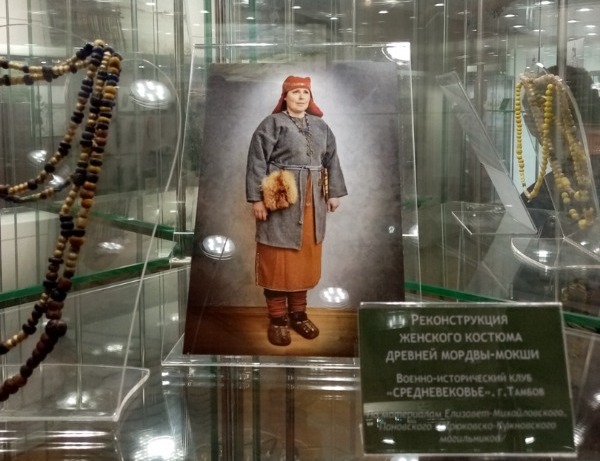

Моршанские крестьяне были одеты по-особому: женщины - в поневах или широких цветных юбках, обшитых внизу разноцветными лентами, в облегающих кофточках с оборками, кружевами, в ярких платочках; девушки - обязательно с косой, увитой лентой с бантом, с длинными бусами в несколько рядов. Мужчины - в розовых и красных косоворотках, новых жилетах, картузах, начищенных сапогах. Была на ярмарке мордва в национальных костюмах с вышивкой бисером на груди. Они обычно торговали деревянными игрушками.

Женщины пели, щелкали семечки. Мужчины и парни играли на гармошках и балалайках. Мальчишки приходили с дудками, свистульками, пугачами. Было шумно, весело, празднично. Ярмарка проводилась в Моршанске до середины 70-х годов XX века.

Современная ярмарка у нас такая.

михайловна:

Лена,спасибо за историю.

Мне очень понравилась легенда,столько в ней смысла,но главное это вывод

Могу представить себе ярмарку тогда и наверное не сравнить с нынешней.Баранок со свистульками точно уже нет,как и красивых нарядов.Можно только представлять,смотреть в музеях и сравнивать.

Pacific:

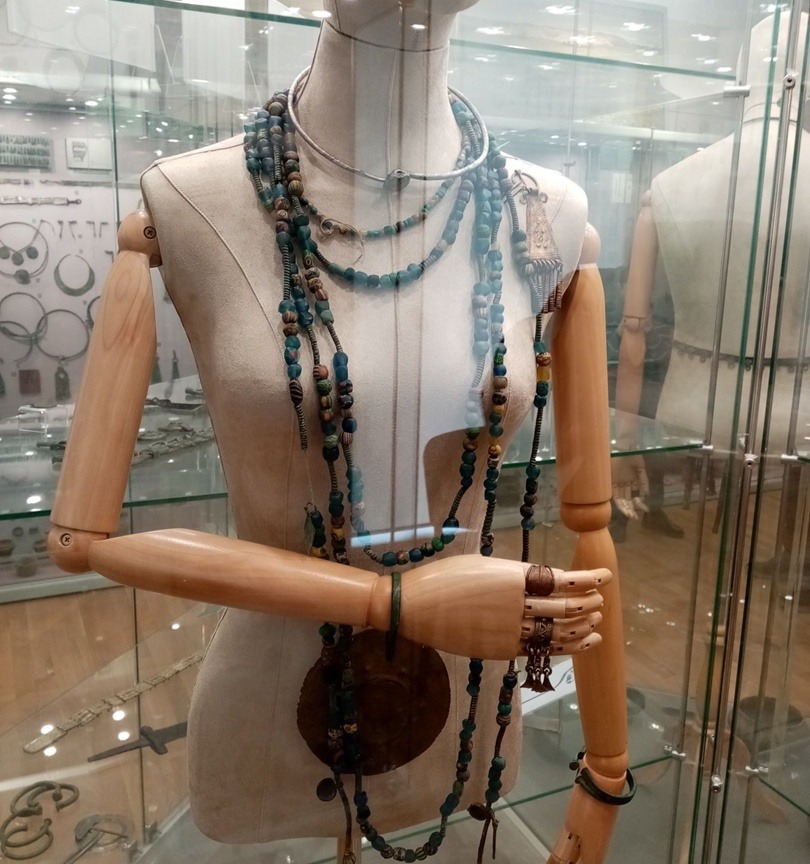

Моршанская коллекция археологии и палеонтологии.

Моршанская коллекция археологии и палеонтологии насчитывает более 15 тысяч экземпляров. Подобная экспозиция - редкость не только для Тамбовской области, но и для России.

Археологическая коллекция Петра Петровича Иванова - от каменного века до славянских поселений - как жили и чем занимались люди, населявшие нашу территорию несколько сотен и даже тысяч лет назад.

На выставке представлены не только мордовские древности. Здесь бивни мамонтов, орудия местных обитателей периода каменного века, предметы быта древних славян, которые жили на Тамбовщине, а также предметы бронзового и железного веков.

Продолжение следует.

Кроля Рыжая:

Pacific

Лена, спасибо за за очередную экскурсию в историю Моршанска и Тамбовщины.

Еще раз отмечу , как же замечательно , что

моршанцы дорожат и сберегают исторические ценности своего края.

Masjanja:

Pacific писал(а):

Моршанск. Музей - (МИХМ)

Замечательная и поучительная легенда. Хотя, я думаю, к реальности имеет мало отношения; больше для воспитательных целей.

Лена, такое яркое и сочное описание прежней ярмарки! Нынешние в сравнении кажутся менее цветистыми.

Спасибо за рассказ!

Masjanja:

Pacific писал(а):

Моршанская коллекция археологии и палеонтологии.

Великолепная коллекция! Посмотрела с огромным интересом; кости, правда, не вызвали энтузиазма, но украшения и оружие рассматривала долго и пристально! И сделала замечательный вывод: предметы, выставленные в моршанском музее, поразительно похожи на изделия кельтов (я писала о кельтских зеркалах, и в статье есть фото - можно посмотреть и сравнить). Потрясающее сходство. Это наводит на мысль, что наши древние предки были более "мобильными", чем может представляться, потому как - во всяком случае мне так кажется - подобное сходство говорит о том, что у разных народов и культур имелись точки соприкосновения.

Pacific писал(а):

Продолжение следует.

Ждём!

Pacific:

» экскурсия по художественному залу Моршанского музея

Художественный зал МИХМ. Приглашаю погулять.Художественный отдел был открыт в 1926 г. Его основу составили предметы искусства из имений Бенкендорфов, Безобразовых, Воронцовых-Дашковых, Долгоруких, Мансуровых, Шуваловых.В залах музея представлены картины европейских мастеров, среди которых работа ученика Рубенса, Ван Тюльдена, "Похищение Европы", натюрморты Карло Маджини, "Птичий переполох" Мельхиора Гондекурта, “Вельможи” Патти, “Утро Авроры” Габриэля Франсе, “Рокальная сцена” неизвестного художника. Из русского изобразительного искусства имеются акварель П.Ф.Соколова "Портрет С.Шуваловой", пейзажи В.Д.Поленова "Лесная речка", И.И.Шишкина "Лесная поляна", "Дорога в лесу", А.К.Саврасова "Летний вечер", "Зимний вечер", И.К.Айвазовского "Украинский вечер", "Лунная ночь в Одессе", Ю.Ю.Клевера, Л.Л.Каменева, портреты супругов Бенкендорф, княгини Долгорукой, Глазовой работы неизвестных художников.Представлены также произведения А.И.Мещерского, С.К.Зарянко, Н.Н.Дубовского и других художников. Из советского периода имеются работы А.М.Герасимова, П.П.Иванова, И.Э. Грабаря, О.С. Малютиной, Е.В. Рябинского и других. Взгляды посетителей музея притягивают к себемраморные бюсты Натали и Константина Бенкендорф работы скульптора Даннекера. Бюсты поступили в музей в 1919 г. из имения Бенкендорфов в Сосновке, в 1997 г. представлялись на выставке в Штутгарте. Одна из экспозиций посвящена жизни и творчеству скульптора Е.А.Лансере.Интересна музейнаяколлекция мебели 17 - 19 в.в.Любители керамики найдут в музееитальянский фаянс 15 - 17 в.в., китайский фарфор 18 в., немецкий и русский фарфор, коллекцию печных и кафельных изразцов 16 - 17 в.в., советский агитационный фарфор 30-х годов XX века.

Masjanja:

Pacific писал(а):

Художественный зал МИХМ. Приглашаю погулять.

Лена, погуляла с огромным удовольствием, спасибо большое! Мне так понравился Моршанск, то, как ты его описываешь, что я уже начала планировать летнюю поездку в этот чудесный город.

Кроля Рыжая:

Pacific

Цитата:

Приглашаю погулять.

Спасибо большое , Лена. С удовольствием, как всегда.

Очень интересная и познавательная экскурсия.

Все экспонаты такие красивые !

Красивые картины , пейзажи и портреты.

Предметы искусства - статуэтки из фарфора и бронзы, часы, посуда.

А какая красивая мебель ))

И все это прекрасно отреставрировано!

Проделана огромная работа.

Masjanja

Цитата:

Лена, погуляла с огромным удовольствием, спасибо большое!

Лена,

. И я с тобой .

. И я с тобой .

Лена, (Masjanja , ты права , создать кружева в реальной жизни очень не просто.

А изобразить на картинах , передать всю их ажурную прелесть, требуются творческие знания и навыки настоящих мастеров!

Мне очень понравились и портреты , и кружевные детали одежды.

Спасибо большое за интересную экскурсию.