Вы живете в/около следующих городов: |

||||||

| Абакан |

|

2% | [ 8 ] | |||

| Барнаул |

|

5% | [ 16 ] | |||

| Бийск |

|

1% | [ 4 ] | |||

| благовещенск Амурской области |

|

1% | [ 4 ] | |||

| Братск |

|

0% | [ 3 ] | |||

| Горно-Алтайск |

|

0% | [ 1 ] | |||

| Дудинка |

|

0% | [ 2 ] | |||

| Екатеринбург |

|

2% | [ 8 ] | |||

| Жигулевск |

|

0% | [ 1 ] | |||

| Иркутск |

|

4% | [ 14 ] | |||

| Кемерово |

|

6% | [ 19 ] | |||

| Кишинев |

|

0% | [ 2 ] | |||

| Кострома |

|

0% | [ 1 ] | |||

| Красноярск |

|

10% | [ 32 ] | |||

| Кривой Рог |

|

0% | [ 2 ] | |||

| Курган |

|

1% | [ 6 ] | |||

| Ленинск-Кузнецкий |

|

0% | [ 3 ] | |||

| Минск |

|

0% | [ 3 ] | |||

| МОСКВА |

|

2% | [ 9 ] | |||

| Нижний Новгород |

|

1% | [ 4 ] | |||

| Нижний Тагил |

|

0% | [ 3 ] | |||

| Николаев |

|

0% | [ 1 ] | |||

| Новокузнецк |

|

5% | [ 16 ] | |||

| Новосибирск |

|

9% | [ 29 ] | |||

| Одесса |

|

0% | [ 1 ] | |||

| Омск |

|

11% | [ 36 ] | |||

| Санкт-Петербург |

|

1% | [ 6 ] | |||

| Сургут |

|

3% | [ 12 ] | |||

| Тамбов |

|

0% | [ 2 ] | |||

| Томск |

|

7% | [ 23 ] | |||

| Тюмень |

|

4% | [ 13 ] | |||

| Улан-Удэ |

|

2% | [ 9 ] | |||

| Уфа |

|

0% | [ 1 ] | |||

| Чита |

|

2% | [ 7 ] | |||

| Якутск |

|

0% | [ 0 ] | |||

Всего голосов: 301 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

Астрочка:

с 11 сентября и на протяжении 7 дней представляем своих персонажей

Да, и вопросы заинтересовавшему Вас персонажу тоже можно задавать

KatarinaE:

Астрочка,

Цитата:

Наверно, в школе ты была отличницей.

Наверно, в школе ты была отличницей.

Нее, хорошистка,конечно и тройки были и прогулы.

Авка у тебя отпад...

Астрочка:

KatarinaE писал(а):

Авка у тебя отпад...

Спасибо. Я сама балдею.

Наши мастерицы в ателье постарались

Наши мастерицы в ателье постарались Материал готов.

Ну что, завтра встречаем гостей???

Кто стол накрывает??? Кто провиант принесёт???

Мой персонаж загружен в машину времени и завтра в 10 по МСК и 15 по Иркутскому времени прибудет (+- час на технические издержки))))))))

natti:

Девочки, всем приветик!!!!

Сегодня у нас такой здоровский день!!!!

Кэт, солнце, поздравляю с новым колечком!!!! С АМЕТИСТОВЫМ!!!!

Астрочка:

Ой, и правда.

К такому дню, да в обновке.

Ната, спасибо

Создаём свет на посиделках.))))))

Астрочка:

» Сибирские посиделки 1 гость

Так мы в зале или на природе))))Мой гость прибыл

И он всё сам о себе расскажет.

Встречаем.

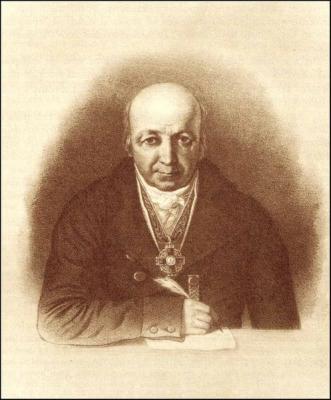

Здравствуйте глубоко уважаемые участники сибирских посиделок. Я - Эрик Густав Лаксман, можно просто: Кирилл Густавович.

Явился я к именно на ВАШИ посиделки не просто интереса ради... Хотя, должен заметить, я человек любознательный... О чём я? Ах, да! Я непомерно восхищаюсь Сибирью. Побывав там однажды я влюбился в неё. В её просторы, флору, фауну, минеральные ископаемые - в общем, Сибирь покорила моё сердце.

Я не буду углубляться в свою биографию, и расскажу в кратце. Как я добрался до Сибири.

Я - швед по национальности. Родился в 1737 году в Финляндии в городе Нейшлот. Семья моя была многодетной. У матери моей было девять детей, которых она растила одна, т.к. отец рано ушел из жизни. Материально жили трудно. Это и помешало мне окончить Абоский университет. Вместо учебы пришлось начинать самостоятельную жизнь. Я стал пастором, хотя еще в гимназии и в университете увлекся естественными науками. В свободное время я занимался самообразованием, изучал работы естествоиспытателей В. Берга, И. Гмелина, С. Крашенинникова, Г. Штеллера и др. и очень интересовался Сибирским краем. А стать пастором мне помогло то, что я в своё время с отличием окончил богословскую гимназию в городе Борго.

Почти пять лет (с 1757 по 1762 гг.) я пребывал в должности помощника пастора в одной из деревень восточной Финляндии. Однако это не мешало мне активно заниматься самообразованием. Но жить приходилось чуть ли не впроголодь: за свои труды я получал 24 рубля в год, по тем временам это было рублем меньше, чем зарабатывал домашний работник.

Столь бедственное положение и заставило меня искать счастья в столице Российской Империи, и я переехал в Петербург. Здесь судьба обернулась своей светлой стороной. Я получил место воспитателя в пансионе и учителя естественной истории при немецкой церкви свв. Петра и Павла. Но особенно ценным для меня оказалось то, что я быстро сошелся с людьми, для которых наука составляла главное содержание жизни - это были такие люди как, историк Г. Миллер, знаменитый естествоиспытатель и путешественник П. Паллас; директор ботанического сада И. Фальк. Они играли видную роль в Академии наук. Именно они вместе с прославленным ботаником XVIII века Карлом Линеем и рекомендовали меня для Российской академии наук. И 19 января 1764 года академия избрала меня, практически неизвестного пастора Эрика Лаксмана, своим корреспондентом, положив жалование мне сто рублей в год.

В тот год мне исполнилось двадцать семь. Я недавно женился и получил назначение на пасторскую службу в город Барнаул. Через три месяца мы с женой справляли новоселье.

Уже в марте 1769 г. выходит в свет моя книга «Сибирские письма», получившая широкий резонанс. В одном из отзывов о ней говорилось: «Человек этот [это про меня] тем более заслуживает благодарности, поскольку им сообщены достоверные сведения о Сибирских краях, естественная история которых была почти не изучена... От него можно ожидать еще много крупных открытий» .

Надо заметить, пастором я был никудышным. Мой приход отличался крайней запущенностью и небольшим количеством прихожан. Зато пределы прихода простирались от Колывани до Иркутска. А жалование, которое я получал, было сравнимо с доходами купца средней руки. Давайте посчитаем: 100 рублей от Академии да плюс 400 рублей за место пастора, что было очень приличным по тем временам.

Например, крестьянская усадьба из одной избы, двух-трех сараев и бани могла стоить от 5 до 12 рублей, сажень дров стоила 10 копеек, а пуд сала - 50 коп.

За 12 рублей в год я нанял себе экипаж, завел маленький садик с дикорастущими растениями, и потряс сибиряков неизвестными для региона дынями.

И будучи уже зрелым человеком, я вспоминал те дни, как самые счастливые в своей молодости. Я собирал растения для самого Линнея, учился горному делу и химии у известного механика Ивана Ползунова, а по вечерам после службы проводил время в саду с молодой женой, взращивая хитроумные растения. Я был заядлым ботаником.

Именно мне принадлежит первенство в открытии флоры Алтая. За научные достижения в этой области и широкую публицистическую деятельность в 1769 году меня избрали действительным членом Стокгольмской академии наук, а через год – академиком в Российскую академию. И я с почетом переехал в Санкт-Петербург.

Я был полон надежд по развитии науки, но меня опустили на землю. Налаженный быт в столице рухнул в одночасье, когда меня невзлюбил президент Российской академии господин Домашнев.

Стало очевидно то, что на прежнем месте мне не дадут остаться, и в возрасте 43 лет я попытался изменить жизнь и характер своей деятельности. Используя связи, я устроился на должность помощника смотрителя в Нерчинских заводах и радовался, что живу в богом забытом крае, так как это давало возможность заниматься сибирской ботаникой. Я был счастлив. Так как ещё в юности грезил Сибирью.

Надо заметить, что Нерчинск в эпоху Екатерины Великой - это не просто глухомань, это провинция без перспектив, где сидят – одни за решеткой, другие в кабаках за водкой.

В Петербурге, наверно, подумали, что академическая карьера моя на этом закончилась, а сам я сопьюсь. Некоторые сановные особы по поводу моей судьбы вертели пальцем у виска. Другие смаковали факты, свидетельствующие о моей неспособности мириться с воровством и бесчинством сибирских чиновников, выживавших его из Нерчинска. Высокопоставленные друзья в столице не без улыбки вспоминали некогда известного академика Эрика Лаксмана и вели веселые разговоры за бокалом вина обо мне как о чудаковатом натуралисте. Признаюсь мне было обидно, что они меня так и не узнали. Хотя в тот период моё положение было критическим – бесконечная перемена мест службы, а ведь у меня было восемь детей: семь сыночков и лапочка дочка.

В свободное от работы время я вместе с сыновьями собрал коллекцию растений и послал ее в Петербург в качестве дара высокопоставленным особам. Одной из таких особ, к моей удачи, оказался сын императрицы Павел Петрович.

И тут фортуна снова повернулась ко мне лицом. Меня назначили минералогическим путешественником, который должен был собирать минералы и самоцветы для царской семьи. Мне назначили оклад в 600 рублей, да-да, и милостиво забыли о прежних моих "проступках".

С этого момента я покидаю Нерчинск и перебирается в столицу Сибири - купеческий Иркутск.

Кстати, именно тогда я и изобрел новый способ транспортировки растений. В настоящее время этот прием завоевал признание у всех цветоводов и ботаников в мире. Я вам расскажу:

Суть этого приёма в следующем: зимой, когда земля промерзает как камень, необходимо вырубить дерн так глубоко, как это требует в нем находящиеся корни, упаковать их как можно плотнее в ящик и отправить почтой. Вот так то.

Но не только сибирская ботаника увлекала меня. Я обнаружил, что ангарские пески и кварциты пригодны для организации стекольного производства. И я начал искать себе идейного партнёра, который бы был так же любознателен как и я, да плюс обладал состоятельным капиталом и я его нашёл. Им оказался каргопольский купец Александр Баранов, будущий основатель Русско-Американской компании. У меня даже есть его миниатюра. Вот:

Он оказал мне неоценимую помощь в строительстве завода. Я так же использовал и свой годовой доход, и построил в селе Тальцинском на берегу Ангары (в районе 47 км Байкальского тракта, ныне это место находится под водой Иркутского водохранилища) завод по производству стекла. Его величеству случаю оказалось угодно распорядиться так, что этот завод в то время оказался единственным на всю Восточную Сибирь (Завод выпускал продукцию до 1950-х годов, когда в связи со строительством водохранилища был перенесен в город Тулун.)

В 1788 году фабрика дала свою первую продукцию. Изделия моей фабрики сразу завоевали симпатии потребителей. Они отличались хорошим качеством. Спрос рос.

Да, завод выглядел так:

Совместно с Барановым я разработал перечень правил, необходимых для организации предприятия на новом месте. К сожалению, на тот период времени ни я, ни Баранов, ни наши современники не посчитали нужным записать текст интереснейшей инструкции.

Но на память могу сказать, как мы тогда организовывались:

1. Строящееся предприятие или поселок желательно расположить вдоль речного или морского берега с таким расчетом, что тыльная сторона будет упираться в горные отроги или сопки. Вода – место сосредоточения положительной энергетики – позволит людям плодотворнее работать и получать положительные эмоции от продукта своей деятельности. Эти обстоятельства позволят предприятию не стать банкротом.

2. Новое место для предприятия или поселения необходимо выбирать с тем расчетом, чтобы не нуждаться в топливном сырье и в сырье для производства продукции. В противном случае необходимо четко продумать систему поставок, которые обеспечат предприятие энергией и материалами для производственных нужд. Желательно предвидеть несколько вариантов получения сырья.

3. Без переговоров с соседями и конкурентами не стоит начинать ни одного мероприятия на своем производстве.

4. При ведении дел необходимо исходить из худших предчувствий и предположений. Четко представлять срок реализации задуманного и минимальный доход.

5. Делами и руководством над рабочими лучше заниматься с утра.

А это ассортимент выпускаемого Тальцинским стекольным заводом за 1795 год:

Бутылок англицких по 20 коп.

Кружек:

Больших по 35 коп. Средних по 18 коп.

Стаканов средних по 14 коп.

Вот такой был ассортимент, ну и плюс, конечно, оконное стекло.

А жил я в бревенчатом доме, в Иркутске. Мой дом стоял на возвышенном месте правого берега р. Ида (ныне р. Ушаковка). В доме роскоши не было, но было много книг, образцов горных пород, минералов, костей ископаемой фауны и гербарии растений, что неудивительно. Да? Во дворе под сараем была печь, где я обжигал глиняную посуду, в саду стояло несколько теплиц под стеклом. Я со своим дружным семейством (жена, дочь и семеро сыновей) выращивал яблоки, вишни, персики и различные овощи, включая картофель, почти неизвестный тогда в Сибири. В период пребывания в Иркутске я изучал местный климат, собирал коллекцию растений, минералов и руд.

У меня была неиссякаемая жажда познания, которая сочеталась с конкретными практическими соображениями. Я считал, что богатства природы должны непременно использоваться для нужд человека, причем использоваться не бездумно, а рачительно. Например, в те времена поташ, применявшийся для изготовления стекла, получали сжиганием древесины. Я не мог взирать с холодной кровью на истребление лесов. Я в открытую называл «врагами природы» фабрикантов - производителей поташа. Я наверно был одним из первых провозвестников грядущего движения «greenpeace»...Шучу, про «greenpeace» мы тогда не слыхивали. В общем, именно поэтому я и решил разработать принципиально новый метод стекольного производства без применения поташа. И это, как вы знаете мне удалось. Хотя многие считали мою идею - идеей fixe.

В своё время я опубликовал ничтожно мало работ (немногим более 30). Один из современников называл меня «ленивым писателем». И я действительно чуждался толстых фолиантов и не любил подробно описывать свои путешествия. Зато, Вальден любил утверждать что, у меня... как бишь: «хватало времени наблюдать, собирать и открывать столь много нового, что его имя пережило столетия». С моим именем связано открытие новых минералов: тремолита, байкалита и лазоревого камня (лазурита). Кстати, по повелению Екатерины Великой в Царскосельском дворце Лазурная комната была украшена плитами из лазурита, месторождение которого обнаружил в Сибири именно я.

В Восточной Сибири впервые мною были обнаружены: уголь в районе г. Черемхово, залежи гипса вблизи Балаганска, железная руда на р. Белой, слюда по р. Карча (ныне р. Слюдянка), гроссуляр (гранат) и гиацинт на р. Вилюй. Я описал многие минералы Сибири, которые получили название «Лакминорий» или «Лаксминорий». Позднее мои описания были настольной книгой геологов. В эти же годы в 30 верстах от Иркутска по Якутскому тракту в колодце я обнаружил череп древнего носорога. Эта находка многими учеными была воспринята как выдающееся научное открытие. Вы можете представить моё состояние в тот момент?! А вот поселок Култук на Байкале притягивал меня как магнит. Отсюда я поднимался на высокие горы, я их называл «Сибирские Альпы», хотя, разумеется это были Восточные Саяны, восхищался многообразием минералов, их формой, радугой цвета и был очарован красотой лазурита, флогопита, апатита, байкалита, скаполита и других минералов. Об этом я даже писал академику П.-С. Палласу: «Я до безумия, до мученичества влюблен в камни Сибири». И это было правдой.

В Иркутске я встретился с японским купцом Кодаю и его спутниками, потерпевшими кораблекрушение вблизи города Эдо (Токио) в 1782 году и после долгих мытарств (Алеутский архипелаг, Камчатка, Охотск и др.) оказавшимися в Иркутске. И я помог им вернуться в Японию. Добиваясь отправки японцев на родину, я с Кодаю выезжал в Петербург, встречался с Екатериной II и добился приема Кодаю императрицей. В этот период при моём активном участии и был издан указ «Об установлении торговых сношений с Японией». По велению Екатерины II иркутский генерал-губернатор И. А. Пиль провел организацию этой дипломатической миссии и возвращение японцев на родину. Я даже написал тогда К.И. Вильке: «Ее Величество приняла мой план — решено отправить Кодаю на фрегате „Слава России“, мой сын Адам будет его сопровождать». Это было 7 сентября 1791 года. Дипломатическая миссия прибыла в Японию в конце сентября 1793 года. За успешно проведённую миссию японский император прислал в подарок Екатерине II три сабли, а уже сама Екатерина II наградила меня орденом Святого Владимира четвертой степени. И тогда, когда все были рады этому успеху я решил брать быка за рога, и предложил отправить в Японию новую миссию. В 1894 году я получил разрешение на поездку в Японию как частное лицо. Петербургская Академия наук поручила мне исследовать Приморье, Камчатку и, по возможности, Японские острова.

Я выехал для выполнения этого задания в 1796, но до места назначения, к сожалению, не доехал. Вблизи Тобольска на станции Дресвянской ямщик при смене лошадей обнаружил меня без признаков жизни. А я ещё столько не успел сделать...

Я не стал писать о себе автобиографию, потому как считаю, чтобы описывать свою судьбу, свои заслуги и цели, для того нужно особенное хладнокровие… Я жил весьма скромно и уединенно… Я писал мало, никогда не имел покровителей, никогда не просил ничего для себя, имел несколько благородных друзей и порядочную толпу завистников.

Wolf:

Привет, сибирячки)

Сегодня у нас Великий День Посиделок?

Астрочка, с новым колечком

Кэт, замечательная биография, оч интересная! Читала с удовольствием)

Рада знакомству с новым героем

Рада знакомству с новым героем

ЗЫ: А можно не участвовать, а просто поприсутствовать, как зритель?

KatarinaE:

» Сибирские посиделки 2 гость

Кэт, Приятно было познакомиться с таким интересным и любознательным человеком. Особенно понравилось, то, что он был открывателем минералов.Меня давно это интересовало. И рада сообщить , что информация была поистине интересной и поучительной. Спасибо за рассказ о таком человеке каким был Густав Лаксман. Русский народ всегда был творцом идей и открытий.Ну, а я хочу познакомить вас со своей героиней. Может она и не открыла новых знаний, но была добродетельна, верна и участлива ко всем соплеменникам постигшим участь узников далекой Сибири. Буду писать от имени историка.

Итак Александрина (Александра) Григорьевна Муравьева , урожденная Чернышова родилась в 1804 году.

В возрасте 21 года ее постигло несчастье. Мужа арестовали в имении ее родителей, на глазах у беременной жены, маленьких детей и больных тестя и тещи. Столько раз она умоляла Никиту не иметь никаких тайн от нее. Сколько раз он хотел открыться ей, но честь не позволяла ему подвести товарищей. А теперь после декабрьского восстания ему уже ничто не могло помочь, он - узник Петропавловской крепости, и все, что он может - это просить Александру молить за него Бога. Допросы, очные ставки, одиночная камера, предчувствие трагической развязки и желание умереть.

Страшное письмо пишет Алесандрине ее муж Никита Муравьев из крепости: «Мой добрый друг, помнишь ли ты, как при моем отъезде говорила мне, что можно ли опасаться, не сделав ничего плохого? Этот вопрос тогда пронзил мне сердце, и я не ответил на него. Увы! Да, мой ангел, я виновен, - я один из руководителей только что раскрытого общества. Я виновен перед тобой, столько раз умолявшей меня не иметь никаких тайн от тебя.… Сколько раз с момента нашей женитьбы я хотел раскрыть тебе эту роковую тайну.… Я причинил горе тебе и всей твоей семье. Все твои меня проклинают. Мой ангел, я падаю к твоим ногам, прости меня. Во всем мире у меня остались только мать и ты. Молись за меня Богу: твоя душа чиста, и ты сможешь вернуть мне благосклонность неба».

Наконец-то ей все стало понятно. И роль ее в своей семье тоже - она жена, пусть государственного преступника, но жена. Нужно ехать в Петербруг, поддержать мужа. Через два дня он получил письмо от жены, в котором была не просто поддержка, но и само мужество, сама самоотверженность: «Мой добрый друг, мой ангел, когда я писала тебе в первый раз, твоя мать не передала еще мне твое письмо, оно было для меня ударом грома! Ты преступник! Ты виновный! Это не умещается в моей бедной голове.… Ты просишь у меня прощения. Не говори со мной так, ты разрываешь мне сердце. Мне нечего тебе прощать. В течение почти трех лет, что я замужем, я не жила в этом мире, - я была в раю. Счастье не может быть вечным... Не предавайся отчаянию, это слабость, недостойная тебя. Не бойся за меня, я все вынесла. Ты упрекаешь себя за то, что сделал меня кем-то вроде соучастницы такого преступника, как ты… Я - самая счастливая из женщин. Письмо, которое ты мне написал, показывает все величие твоей души. Ты грешишь, полагая, что все мои тебя проклинают. Ты знаешь безграничную привязанность к тебе. Если бы ты видел печаль бедной парализованной мамы! Последнее слово, которое я от нее услыхала, было твое имя. Ты говоришь, что у тебя никого в мире нет, кроме матери и меня. А двое и даже скоро трое твоих детей - зачем их забывать. Нужно себя беречь для них больше, чем для меня. Ты способен учить их, твоя жизнь будет им большим примером, это им будет полезно и помешает впасть в твои ошибки. Не теряй мужества, может быть, ты еще сможешь быть полезен своему Государю и исправишь прошлое. Что касается меня, мой добрый друг, единственное, о чем я тебя умоляю именем любви, которую ты всегда проявлял ко мне, береги свое здоровье…».

Несомненно, получить такое письмо от жены - это получить силы, твердость духа. «Не теряй мужества, может быть, ты еще сможешь быть полезен своему Государю и исправишь прошлое». Вряд ли она понимала, что это не трагическая случайность, а, скорее, конец жизни, которую он сам изменил своими руками и теперь уже не может ничего с этим поделать.

Через подкупленную стражу она отправляет мужу записки, посылает и портрет, специально заказанный художнику Соколову для передачи в крепость. Муж никогда не будет расставаться с этим портретом: «В минуту наибольшей подавленности, мне достаточно взглянуть на твой портрет, и это меня поддерживает». Александра Григорьевна выполняет и тайные просьбы мужа уничтожить все документы, рукописи, книги, связанные с восстанием. А он пишет своей ненаглядной Сашези, как он ее именует, каждый день. «Я беспрестанно о тебе думаю и люблю тебя от всей души моей. Любовь взаимная наша достаточна для нашего счастья. Ты сама прежде мне писала, что благополучие наше в самих нас».

Семья Муравьевых- это чистый «Муравейник» заговорщиков. Это была дружная семья, включавшая в себя декабристов Никиту и Александра Муравьевых, Артамона Муравьева, Матвея, Сергея, Ипполита Муравьевых-Апостолов, двоюродных братьев Никиты Лунина, Федора и Александра Вадколвских, брат Александры Григорьевны З.Г. Чернышев.

В доме матери Никиты Екатерины Федоровны Муравьевой собирались О. Кипренский, Вяземский, Гнедич, братья Тургеневы, Жуковский, Пушкин. К обеду иногда собиралось до 70 человек.

Муравьева последовала за мужем в Сибирь в один день с Волконской, оставив в Петербурге на попечении бабушки троих малолетних детей. Катеньку, Лизу и Мишу.

В Сибири у нее родятся еще Софья, Ольга и Аграфена. Только двоим удастся стать взрослыми: Катерине, и Софье –рожденной в Сибири, всеобщей любимице Нонушке. (в замужестве Бибикова).

Муравьева везла в Сибирь послание Пушкина декабристам и письмо Пущину (Мой первый друг, мой друг бесценный)

Хрупкая, слабая здоровьем женщина являла собой образец невероятной душевной силы. Она очень любила мужа, детей, но главным в ее жизни была помощь всем, кто в ней нуждался. Она помогала каторжным, посылала обеды всем друзьям мужа, помогала приехать и обустроиться женам декабристов. Огромную помощь в этом оказывала ей и свекровь, посылавшая в Сибирь целые караваны продовольствия, мебели, денег, книг. Так, она снарядила в дорогу, дала коляску, одежду, денег Марии Юшневской. С помощью свекрови у Александры Муравьевой была возможность и деньгами и вещами помогать тем, кто посылок не получал. Она организовала школу для бедных детей крестьян и больницу для нуждающихся в лечении.

Большинство жен декабристов жили у нее в доме, до тех пор пока не обустраивались сами. Ее называли ангелом-хранителем и любили все.

Она умерла 28 лет от роду, в Петровском заводе, от нервной лихорадки после пожара в доме Фонвизиной. Незадолго до этого она пережила роды и смерть дочери Аграфены.

Умерла тихо, с улыбкой, поцеловав любимую куклу дочки Сонечки. Говорят, на похоронах рыдали все, и мужчины и женщины. Не плакал только Никита. Он поседел за одну ночь. Ему было 36.

Свекровь умоляла Николая разрешить ей перевезти тело для похорон в Петербург. Николай не разрешил. Муравьева похоронена в Петровском заводе. На этом месте выстроена часовня по желанию Никиты.

Их дочь Софья (Ноночка) росла в Сибири, так как Николай и после смерти матери не разрешил девочке поехать к бабушке. Лишь после смерти отца, в 1843 году, Софью отдали в Екатерининский пансион под фамилией Никитина. На эту фамилию девушка не отзывалась никогда, также как и не называла матушкой императрицу. На вопрос самой императрицы, почему она не называет ее maman, девочка твердо ответила, что ее мама похоронена в Сибири, и зовут ее Александра Григорьевна Муравьева.

Астрочка:

Катрин, история супер. Так понравилось отношение между Александрой и Никитой.

KatarinaE писал(а):

А он пишет своей ненаглядной Сашези, как он ее именует, каждый день.

Вот как раньше людей любимых звали, так интимно. А у нас: "Зая!" (практически всех)))))

Оля, спасибо.

Wolf писал(а):

ЗЫ: А можно не участвовать, а просто поприсутствовать, как зритель?

Я думаю, нашим гостям современники очень интересны

Не зря же они нас посетили.

очаровашка:

» Сибирские посиделки 3 гость

Здравствуйте дорогие мои! Извиняюсь за опоздание, не смог раньше придтиНемножко расскажу о себе

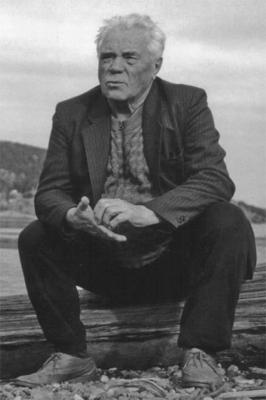

Зовут меня Виктор Петрович Астафьев

родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка, что на берегу Енисея, недалеко от Красноярска, в семье Петра Павловича и Лидии Ильиничны Астафьевых. В семь лет потерял мать — она утонула в реке, зацепившись косой за основание боны.Яникогда не привык к этой потере. Все мне «не верится, что мамы нет и никогда не будет». Заступницей и кормилицей мальчика становится его бабушка — Екатерина Петровна.

С отцом и мачехой я переезжаю в Игарку — сюда выслан с семьей раскулаченный дед Павел. «Диких заработков», на которые рассчитывал отец, не оказалось, отношения с мачехой не сложились, она спихивает обузу в лице ребенка с плеч. Мальчик лишается крова и средств к существованию, бродяжничает, затем попадает в детдоминтернат. «Самостоятельную жизнь я начал сразу, безо всякой подготовки», — напишет впоследствии В. П. Астафьев.

Учитель школы-интерната, сибирский поэт Игнатий Дмитриевич Рождественский замечает в Викторе склонность к литературе и развивает ее. Сочинение под названием «Жив!», напечатанное в школьном журнале, развернется позднее в рассказ «Васюткино озеро».

Окончив школу-интернат, подросток зарабатывает себе на хлеб в станке Курейка. «Детство мое осталось в далеком Заполярье, — напишет спустя годы В. П. Астафьев. — Дитя, по выражению деда Павла, «не рожено, не прошено, папой с мамой брошено», тоже куда-то девалось, точнее — откатилось от меня. Чужой себе и всем, подросток или юноша вступал во взрослую трудовую жизнь военной поры».

Собрав денег на билет. Виктор уезжает к Красноярск, поступает в ФЗО. «Группу и профессию в ФЗО я не выбирал — они сами меня выбрали», расскажет впоследствии писатель. Окончив учебу, он работает составителем поездов на станции Базаиха под Красноярском.

Осенью 1942 года Виктор Астафьев добровольцем уходит в армию, а весной 1943 года попадает на фронт. Воюет на Брянском. Воронежском и Степном фронтах, объединившихся затем в Первый Украинский. Фронтовая биография солдата Астафьева отмечена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и «За освобождение Польши». Несколько раз он был тяжело ранен.

Осенью 1945 года В.П. Астафьев демобилизуется из армии и вместе со своей женой — рядовой Марией Семеновной Корякиной приезжает на ее родину, город Чусовой на западном Урале. По состоянию здоровья Виктор уже не может вернуться к своей специальности и, чтобы кормить семью, работает слесарем, чернорабочим, грузчиком, плотником, дежурным по вокзалу станции Чусовой, мойщиком мясных туш, вахтером мясокомбината.

В марте 1947 года в молодой семье родилась дочка. В начале сентября девочка умерла от тяжелой диспепсии, — время было голодное, у матери не хватало молока, а продовольственных карточек взять было неоткуда. В мае 1948 года у Астафьевых родилась дочь Ирина, а в марте 1950 года — сын Андрей.

В 1951 году, попав как-то на занятие литературного кружка при газете «Чусовской рабочий», Виктор Петрович за одну ночь написал рассказ «Гражданский человек»; впоследствии он переработает его в рассказ «Сибиряк». В этом же году Астафьев перешел на должность литературного работника газеты. За четыре года работы в газете «Чусовской рабочий» он написал более сотни корреспонденций, статей, очерков, свыше двух десятков рассказов. В 1953 году в Перми выходит его первая книжка рассказов — «До будущей весны», а в 1955 году вторая — «Огоньки». Это рассказы для детей. В 1955-1957 годах он издает еще две книги для детей, печатает очерки и рассказы в альманахах и периодике.

С апреля 1957 года Астафьев — спецкор Пермского областного радио.

В 1958 году увидел свет его роман «Тают снега». В. П. Астафьева принимают в Союз писателей РСФСР. В 1959 году его направляют на Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького. Два года он учится в Москве.

Конец 50-х годов отмечен расцветом лирической прозы В. П. Астафьева. Повести «Перевал» и «Стародуб», повесть «Звездопад», написанная на одном дыхании всего за несколько дней, приносят ему широкую известность.

В 1962 году семья переехала в Пермь, а в 1969 году — в Вологду.

60-е годы чрезвычайно плодотворны для писателя: написана повесть «Кража», новеллы, составившие впоследствии повесть в рассказах «Последний поклон». В 1968 году повесть «Последний поклон» выходит в Перми отдельной книгой.

Еще в 1954 году Астафьев задумал повесть «Пастух и пастушка. Современная пастораль» — «любимое свое детище». А осуществил свой замысел почти через 15 лет — в три дня, «совершенно обалделый и счастливый», написав «черновик в сто двадцать страниц» и затем шлифуя текст. Написанная в 1967 году, повесть трудно проходила в печати и впервые была опубликована в журнале «Наш современник» в 1971 г. Писатель возвращался к тексту повести в 1971 и 1989 годах, восстановив снятое по соображениям цензуры.

В 1975 году за повести «Перевал», «Последний поклон», «Кража», «Пастух и пастушка» В.П. Астафьеву была присуждена Государственная премия РСФСР имени М. Горького.

К 1965 году начал складываться цикл затесей — лирических миниатюр, раздумий о жизни, заметок для себя. Они печатаются в центральных и периферийных журналах. В 1972 году «Затеси» выходят отдельной книгой в издательстве «Советский писатель». К жанру затесей писатель постоянно обращается в своем творчестве.

В творчестве Астафьева в равной мере воплотились две важнейшие темы советской литературы 1960–1970-х годов — военная и деревенская. В его творчестве — в том числе в произведениях, написанных задолго до горбачевской перестройки и гласности, — Отечественная война предстает как великая трагедия.

Деревенская тема наиболее полно и ярко воплотилась в повести «Царь-рыба», жанр которой Астафьев обозначил как «повествование в рассказах». Документально-биографическая основа органично сочетается с лирическими и публицистическими отступлениями от ровного развития сюжета. При этом Астафьеву удается создать впечатление полной достоверности, даже в тех главах повести, где очевиден вымысел. Прозаик с горечью пишет об истреблении природы и называет главную причину этого явления: духовное оскудение человека.

Публикация глав «Царь-рыбы» в периодике шла с такими потерями в тексте, что автор от огорчений слег в больницу и с тех пор больше никогда не возвращался к повести, не восстанавливал и не делал новых редакций. Лишь много лет спустя, обнаружив в своем архиве пожелтевшие от времени страницы снятой цензурой главы «Норильцы», опубликовал ее в 1990 году под названием «Не хватает сердца». Полностью «Царь-рыба» была опубликована только в 1993 году.

В 1978 году за повествование в рассказах «Царь-рыба» В. П. Астафьев был удостоен Государственной премии СССР.

В 70-е годы писатель вновь обращается к теме своего детства — рождаются новые главы к «Последнему поклону». Повесть о детстве — уже в двух книгах — выходит в 1978 году в издательстве «Современник».

С 1978 по 1982 год В. П. Астафьев работает над повестью «Зрячий посох», изданной только в 1988 году. В 1991 году за эту повесть писатель был удостоен Государственной премии СССР.

В 1980 году Астафьев переехал жить на родину — в Красноярск. Начался новый, чрезвычайно плодотворный период его творчества. В Красноярске и в Овсянке — деревне его детства — им написаны роман «Печальный детектив» и множество рассказов. Главный герой романа, милиционер Сошнин, пытается бороться с преступниками, понимая тщетность своих усилий. Героя — а вместе с ним и автора — ужасает массовое падение нравственности, приводящее людей к череде жестоких и немотивированных преступлений.

В 1989 году за выдающуюся писательскую деятельность В. П. Астафьеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.

17 августа 1987 года скоропостижно умирает дочь Астафьевых Ирина. Ее привозят из Вологды и хоронят на кладбище в Овсянке. Виктор Петрович и Мария Семеновна забирают к себе маленьких внуков Витю и Полю.

Жизнь на родине всколыхнула воспоминания и подарила читателям новые рассказы о детстве — рождаются новые главы «Последнего поклона», и в 1989 году он выходит в издательстве «Молодая гвардия» уже в трех книгах. В 1992 году появляются еще две главы — «Забубенная головушка» и «Вечерние раздумья». «Животворящий свет детства» потребовал от писателя более тридцати лет творческого труда.

На родине В. П. Астафьевым создана и его главная книга о войне — роман «Прокляты и убиты»: часть первая «Чертова яма» (1990-1992) и часть вторая «Плацдарм» (1992-1994), отнявшая у писателя немало сил и здоровья и вызвавшая бурную читательскую полемику. В этом романе писатель переписал и переосмыслил многие страницы своей внутренней биографии, впервые в постсоветской литературе создал образ десакрализованной народной войны 1941-1945 годов. Должна была появиться и третья часть романа, однако в 2000 году автор заявил о прекращении работы над книгой.

В 1994 году «за выдающийся вклад в отечественную литературу» писателю была присуждена Российская независимая премия «Триумф». В 1995 году за роман «Прокляты и убиты» В. П. Астафьев был удостоен Государственной премии России.

С сентября 1994-го по январь 1995-го мастер слова работает над новой повестью о войне «Так хочется жить», а в 1995-1996 годах пишет — тоже «военную» — повесть «Обертон», в 1997 году он завершает повесть «Веселый солдат», начатую в 1987 году, — война не оставляет писателя, тревожит память. Веселый солдат — это он, израненный молодой солдат Астафьев, возвращающийся с фронта и примеривающийся к мирной гражданской жизни.

В 1997 году писателю присуждена Международная Пушкинская премия, а в 1998 году он удостоен премии «За честь и достоинство таланта» Международного литфонда. В конце 1998 года В. П. Астафьеву присуждена премия имени Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности.

У Астафьева было издано три прижизненных собрания сочинений в трех, шести и пятнадцати томах. Последнее, с подробными комментариями автора к каждому тому, вышло в 1997-1998 годах в Красноярске.

Астрочка:

Ой, как приятно познакомится.

очаровашка, спасибо за такого интересного гостя.

По Вашей биографии, уважаемый Виктор Петрович, у меня возник вопрос.

Я конечно пойму, если вы обидитесь, за то что из всего захватывающего литературного творчества у меня возник именно этот вопрос:

очаровашка писал(а):

Виктор уезжает к Красноярск, поступает в ФЗО

А что это за аббревиатура?

очаровашка писал(а):

Прозаик с горечью пишет об истреблении природы и называет главную причину этого явления: духовное оскудение человека.

Тут мы с вами похожи.

очаровашка писал(а):

За четыре года работы в газете «Чусовской рабочий» он написал более сотни корреспонденций, статей, очерков, свыше двух десятков рассказов

Катрин, это же, можно сказать, твой коллега.

Тебе везёт на гостей, сначала фанат минералов Лаксман, теперь вот Виктор Петрович

KatarinaE:

Астрочка Привет, И не говори почти мой коллега.На гостей везет. Это так здорово изучать новые биографии.

ОчаровашкаСпасибо большое, тоже очень интересная биография, когда то в школе я его читала, заставляли, как внеклассное чтение, летом, а потом сдавали произведения прочитанные в тетради в кратком изложении и что ты поняла из него.

Астрочка:

KatarinaE писал(а):

как внеклассное чтение, летом, а потом сдавали произведения прочитанные в тетради в кратком изложении и что ты поняла из него.

Я жутко ненавидела изложения. А особенно с комментами. "Что ты поняла" Потому, как понимала не то что понимали учителя

К сожалению я ничего не читала у Астафьева.

Катрин, я тут подумала а твоя Александрина, реально молодец.

Т.к. читала, про то как учительниц в Сибирские школы заманивали. И еду им готовили и с дровами помогали и жилье им обустраивали,

ну чуть ли не пылинки сдували, чтоб они остались детей учить.

А бедняжки загибались от культурного шока. Потому как, поговорить об "утонченном" и "возвышенном" было не с кем

KatarinaE:

Астрочка[/b

Цитата:

]А бедняжки загибались от культурного шока. Потому как, поговорить об "утонченном" и "возвышенном" было не с кем

Ты знаешь и сейчас такое тоже встречается. Не редкость. Вот у меня знакомая в деревне преподавала у нас начальные классы, столько рассказывала, показывала по тематике наглядных пособий, дети сидят с открытыми ртами, но придя домой им не с кем обсудить даже новый материал, мамки с утра на ногах и к вечеру валяться и им нет дела до учебы детей, хорошо если спросят сделал ли уроки. И самой уч-це не с кем поговорить. А их в школе всего двое было. И они вечно не ладили. Она ушла преподавать в дом интернат, там тяжелее, но коллектив больше и разнообразнее.

[b]И здесь тебя с Аметистом!