михайловна:

» Остров Девы Марии и Руины

Остров Девы Марии, это место совсем рядом с колонной Йенса.(о ней я уже писала). Когда-то это был круглый остров с беломраморной статуей Матери Божьей на нем. Сейчас, остров засыпан,но статую недавно снова поставили. Очертания острова прослеживаются до сих пор.

А выглядело это вот так

На приведенном выше рисунке Виллибальда Рихтера, изображающем остров Марии, справа вдали видно некое довольно большое сооружение, напоминающее дворец. В названии сказано о том, что это вид на остров и на Руину. Мы пришли с вами к еще одному очень интересному сооружению парка — одному из символов романтической эпохи конца XVIII века — это т.н. «руины» — сооружения, изначально выстроенные в виде руин. Эти романтичные сооружения символизировали связь с прекрасным прошлым древнего мира. Эпоха романтизма! Подобные сооружения есть в очень многих парках конца XVIII — начала XIX века, в частности и в пригородах Петербурга подобных сооружений, например в Царском Селе Екатерина возвела павильон «Кухня — руина». Но здесь, в Александрии, Руина построена у воды, на берегу большого пруда, в виде некоего старого палаццо, полуразрушенного дворца. То, как это выглядит в Александрии — один из лучших образцов планировки и архитектурной и пейзажной. Это воистину место удивительной красоты! В Александрии Руина представляет из себя два портика и колоннаду тосканского ордера меж ними. Вместе с этим она несет на себе и вполне конкретную функцию — это плотина, стоящая на ответвлении реки Рось, и образующая заводь. Отсюда не хочется уходить.

Перед павильоном Руина — прекрасный пруд, обрамленный деревьями, этот вид особенно замечателен осенью, когда прироода наполняется удивительной красоты красками… В пруду плавают лебеди и утки. Тишина и совершенное спокойствие — такое впечатление, что время здесь остановилось где-нибудь в конце XIX века…

а теперь как это выглядело в 1870-х годах — на литографиях Наполеона Орды

С другой стороны, так же как и с Китайским мостиком, здесь устроен водопад. Только здесь он конечно побольше да и действующий, к счастью.

Если пойти вверх, в сторону Аустерии (это бывшая усадьба Браницких и сейчас там музей,мы уже знакомы с ней), вдоль пруда, на котором стоит Руина, мы выйдем к вот этому, на удивление действующему фонтану.

Так же, неподалёку от Руины, на высоком холме, на постаменте стояла статуя, именовавшаяся «Гладиатор». Судя по количеству сохранившихся изображений этого места, оно также принадлежало к числу наиболее популярных у художников. Начнем с вида от Руин, оставленного нам Виллибальдом Рихетром

Вот это место ныне — холм, на котором стояла статуя, находился у раздвоения Купального пруда на два других. А теперь — «алаверды» — вид от Гладиатора на Руину, причем мне известны целых два таких рисунка XIX века, и все они сделаны с одного и того же ракурса — я их привожу ниже.

Место это было местом отдыха — на рисунках видны скамейки, а на фотографии — красивая балюстрада вокруг.

А это самое ранее из имеющихся изображений статуи

На постаменте была выбита надпись — «Dedié au C-te Michel Woronzow» — «посвящается графу Михаилу Воронцову».

Александра Ростова:

Света, спасибо за продолжение рассказа об Александрии!

Такое чувство, что перенеслась в прошлое.

И остров со статуей Марии, и Руины настолько трогательны, что ощущается чувство нереального.

Хотя это есть сейчас.

Милые, красивейшие уголочки в огромной Александрии, старинной, с деревьями-долгожителями.

Понимаю, что оттуда не хочется уходить.

И мне жаль, что невозможно туда попасть.

михайловна:

Саша, вот буквально вчера открыли парк и была прекрасная погода и мне удалось пройтись по знакомым тропкам.Прошла мимо бального зала и вышла на еловую аллею к Аустерии.Видела,что сирень выпустила листочки,маленькие такие,но так тепло стало на душе,ведь я так люблю сирень и мне очень хочется,чтоб она цвела,чтоб было счастье.

С далека видела и китайский мостик,и пруд в котором плавали лебеди.Все оживает и мысленно я опять шла и думала о своих виртуальных экскурсиях,а значит была со всеми своими читателями.

Александра Ростова писал(а):

Такое чувство, что перенеслась в прошлое.

Так и есть и иногда думаю,а вот как они тут гуляли,как жили?

Александра Ростова писал(а):

Понимаю, что оттуда не хочется уходить.

Особенно сейчас и с приходом весны.Дышать

Masjanja:

Света, спасибо огромное за интересный рассказ! Пока читала - как вживую представляла прогулку. Пейзажи, строения, скульптуры - всё так гармонично соединено. Просто изумительно!

Pacific:

» Дом Е.И. Платицына.История и фото.

Продолжая путешествие по центру города, улица Интернациональная. До революции Тамбовская.Особняк миллионера Е.И. Платицына начала XIX века – одно из красивейших зданий города Моршанска. Учитывая обширные связи купца и размах торговли появление в Тамбовской глубинке ультрамодной неотюдоровской архитектуры вполне объяснимо. Платицыны поставляли свой мед, хлеб и пеньку вплоть до Англии. Однако за внешним изяществом и успехом тянется дурная слава. Платицыны были лидерами изуверской секты скопцов. Система наследования, сплоченность общины, труд фанатиков и подневольных при покровительстве чинов способствовали приумножению состояния.

Дом Е.И. Платицына.

В конце XVIII— начале XIX века большой угрюмый дом из красного кирпича построил на Соборной площади купец второй гильдии Е.И.Платицын, пожертвовавший на собор огромнейшую сумму и основавший в нашем городе изуверскую секту скопцов. Кстати, в Моршанске Егору Ивановичу принадлежал не один дом, была у него недвижимость и в Тамбове. В 1838 году началось дело купца Егора Ивановича Платицына, известного богача и главного наставника всех тамбовских скопцов. Пред судом явился 70-летний старик, увешанный медалями и на всю губернию прославленный щедрыми пожертвованиями и значительными частными благодеяниями. Платицына оправдали. В 1841 году Е.И. Платицын умер, все свое огромное состояние и звание «кормщика» (руководителя секты) Егор Иванович завещал племяннику, сектанту Максиму Кузьмичу Платицыну.

В середине XIX века проживал в нашем славном городке некий Максим Кузьмич Платицын – именитый купец, миллионер и щедрый благотворитель, потомственный Почетный гражданин города и, по-совместительству, «кормщик» скопческой общины (скопцы именовали свою секту «кораблем»). Проживал на широкую ногу – имел громадное подворье: пять больших каменных домов, обнесенных высокой каменной оградой, что располагалось на Соборной площади - ныне Красная площадь и улица Красная.

Помимо собственных капиталов, в его доме хранилась и общинная казна, тоже, надо сказать, не малая. Ведь в секту входили многие богатейшие моршанские купеческие семейства, ей принадлежали многочисленные постоялые дворы не только в нашем, но и в соседних уездах. Вообще на протяжении нескольких десятилетий XIX века сектанты считали Моршанский уезд своей вотчиной. Насильственные оскопления стали практически рядовым событием. Пострадавшие от действий изуверов люди заваливали местные власти многочисленными жалобами, но те смотрели на все это сквозь пальцы. Предпринимавшиеся же губернскими властями неоднократные попытки пресечь безобразия, реальных успехов не имели, в виду массового чиновничьего саботажа, обусловленного щедрыми подношениями. Но, сколь веревочке не виться…

Информация о секте дошла и до правительства, вследствие чего из Санкт-Петербурга был направлен жандармский штабс-ротмистр Шкот с целью – арестовать купца Платицына и его сообщников. Нелегко пришлось жандарму, так как содействие со стороны местной власти он не получил, а напротив, натыкался на одни препоны. Местные уже были все подкуплены Платицыным. И все-таки, собрав представителей местной жандармерии, Шкот пришел в дом купца с требованием открыть ворота, но получил отпор. Максим Кузьмич угрожал жандарму, и открывать ворота не собирался. После угроз уже со стороны Шкота о том, что он намерен сжечь дом купца, ворота были отворены.

24 декабря 1868 года в доме М.К. Платицына произвели обыск.

Обыск в доме длился три недели! В ходе следствия было обнаружено множество тайников, состоящих из золотых и серебряных монет императора Павла III и другие ценности. Все, что было найдено – тщательно документировалось. Следствие длилось год, перед судом предстало 40 обвиняемых.

В 1869 г. по окончании гремевшего на всю страну судебного процесса практически всех сектантов выселили в Сибирь, но Максим Кузьмич еще долгое время держался на плаву. Однажды полицейские, имея ордер на арест Платицына, подошли к его особняку на Соборной площади, твердо зная, что «кормщик» находится дома. Но открыли двери, обошли многочисленные комнаты и никого не нашли. Согласно легенде, Максим Кузьмич воспользовался тогда тайным подземным ходом, ведущим к Свято-Троицкому собору (о нём расскажу позже).

Какое-то время спустя Максима Кузьмича все-таки задержали и осудили на вечное жительство в Сибирь. Все его миллионы пошли прахом, а он скончался 20 мая 1877 года в крайней бедности в гнилой избушке в окрестностях Средне-Колымска. Добавлю, что после разгрома секты полицейские обнаружили в подвале дома на Соборной площади останки мужчин и женщин, умерших после изуверских операций. Сразу после революции в доме была солдатская казарма, а потом его передали рабочим-текстильщикам.

Есть легенда о кладе Платицына, тайну которого опальный купец унес с собой в могилу. Ведь все обстоятельства, породившие её, задокументированы строго официально! И не кем то, а Отдельным Корпусом жандармов – ведомством более чем серьезным и к пустым мечтаниям никак не расположенным. Именно его полномочный представитель в далеком 1868 году положил конец руководимой Платицыным секте и начало легенде о ее золоте.

Многие кладоискатели пытались найти клад, ведомые легендой, но безуспешно. Возможно, во время обыска, штабс-ротмистр Шкот обнаружил все, что было спрятано Платицыным и его соратниками. По крайней мере, все поиски в подземельях дома купца не привели ни к чему. Одно время эти раскопки до того ослабили фундамент купеческого дома, что возникла угроза обрушения здания и пришлось проводить его ремонт. В результате, власти засыпали все входы в подземелья, чтобы избежать случайных несчастных случаев.

Подвалы ещё в конце 80-х годов замуровали. А тайна клада не раскрыта до сих пор.

Masjanja:

Pacific писал(а):

Продолжая путешествие по центру города, улица Интернациональная. До революции Тамбовская.

Pacific писал(а):

Особняк миллионера Е.И. Платицына начала XIX века – одно из красивейших зданий города Моршанска.

Здание, бесспорно, впечатляет, но как же его уродуют приметы современности, особенно кондиционеры!

Pacific писал(а):

Однако за внешним изяществом и успехом тянется дурная слава. Платицыны были лидерами изуверской секты скопцов. Система наследования, сплоченность общины, труд фанатиков и подневольных при покровительстве чинов способствовали приумножению состояния.

Жуть какая.

Pacific писал(а):

В конце XVIII— начале XIX века большой угрюмый дом из красного кирпича построил на Соборной площади купец второй гильдии Е.И.Платицын, пожертвовавший на собор огромнейшую сумму и основавший в нашем городе изуверскую секту скопцов. Кстати, в Моршанске Егору Ивановичу принадлежал не один дом, была у него недвижимость и в Тамбове. В 1838 году началось дело купца Егора Ивановича Платицына, известного богача и главного наставника всех тамбовских скопцов. Пред судом явился 70-летний старик, увешанный медалями и на всю губернию прославленный щедрыми пожертвованиями и значительными частными благодеяниями. Платицына оправдали. В 1841 году Е.И. Платицын умер, все свое огромное состояние и звание «кормщика» (руководителя секты) Егор Иванович завещал племяннику, сектанту Максиму Кузьмичу Платицыну.

Когда-то давно читала "В лесах" и "На горах" Мельникова-Печерского, помню, что описания сектантов и их дел приводили в ужас. Хотя там, кажется, были не скопцы, но всё равно... Бррр

Pacific писал(а):

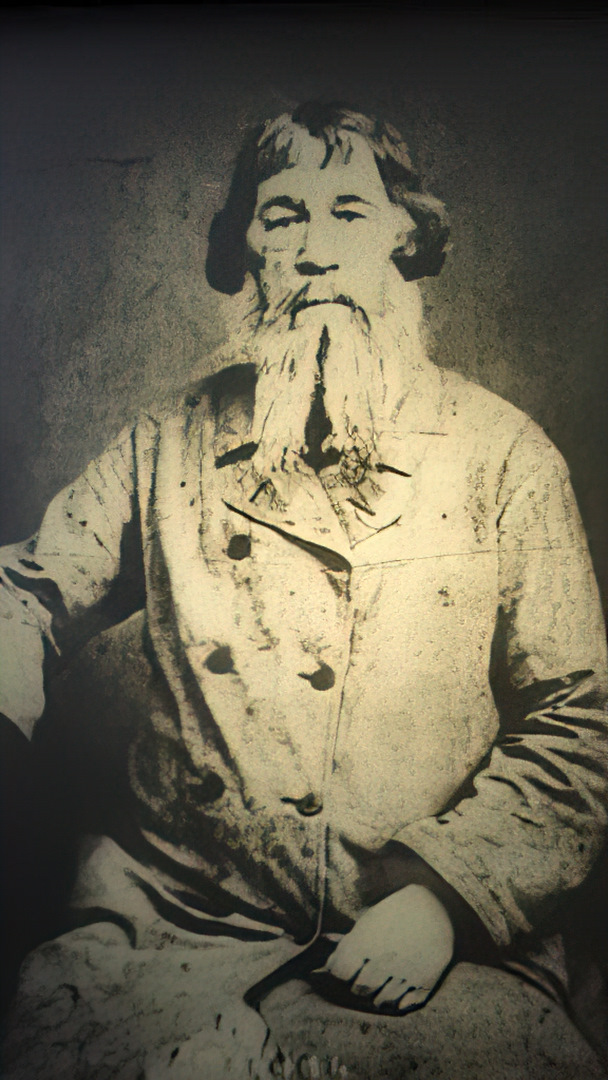

М.К. Платицын

Я сначала фотографии посмотрела, а потом рассказ прочитала. Ещё до описания Платицына, мне этот дядька не понравился, оказалось - не зря.

Pacific писал(а):

Помимо собственных капиталов, в его доме хранилась и общинная казна, тоже, надо сказать, не малая. Ведь в секту входили многие богатейшие моршанские купеческие семейства, ей принадлежали многочисленные постоялые дворы не только в нашем, но и в соседних уездах. Вообще на протяжении нескольких десятилетий XIX века сектанты считали Моршанский уезд своей вотчиной. Насильственные оскопления стали практически рядовым событием. Пострадавшие от действий изуверов люди заваливали местные власти многочисленными жалобами, но те смотрели на все это сквозь пальцы. Предпринимавшиеся же губернскими властями неоднократные попытки пресечь безобразия, реальных успехов не имели, в виду массового чиновничьего саботажа, обусловленного щедрыми подношениями. Но, сколь веревочке не виться…

Ничто не ново под луной...

Pacific писал(а):

В 1869 г. по окончании гремевшего на всю страну судебного процесса практически всех сектантов выселили в Сибирь, но Максим Кузьмич еще долгое время держался на плаву. Однажды полицейские, имея ордер на арест Платицына, подошли к его особняку на Соборной площади, твердо зная, что «кормщик» находится дома. Но открыли двери, обошли многочисленные комнаты и никого не нашли. Согласно легенде, Максим Кузьмич воспользовался тогда тайным подземным ходом, ведущим к Свято-Троицкому собору (о нём расскажу позже).

Прямо, как в готическом романе: злодей, мрачный особняк, подземные ходы... Если название "Моршанск" заменить на "Теньер-лодж", а "Платицын" на "Клозинг" - один к одному ужасы Уолпола.

Pacific писал(а):

а потом его передали рабочим-текстильщикам.

И привидения, наверное, есть? И пугали бедных ткачей.

Pacific писал(а):

Подвалы ещё в конце 80-х годов замуровали. А тайна клада не раскрыта до сих пор.

Что наверняка даёт пищу для предположений, домыслов и надежд найти сокровище.

Спасибо большое за интересный рассказ!

михайловна:

Лена,это очень интересно и так завораживает интригой и даже каким то полтергейством.

Спасибо за статью и конечно жду продолжения.

Masjanja:

» РЕНЕ ЛАЛИК-ювелирных дел мастер.

РЕНЕ ЛАЛИК

Рене Лалик — французский ювелир и стеклянных дел мастер, один из выдающихся представителей модерна.

Он приобрёл популярность как автор ювелирных украшений и аксессуаров. Для своего времени Лалик выделялся тем, что, помимо драгоценных металлов и камней, использовал поделочные камни и природные материалы — опал, яшму, лунный камень, коралл, рог, кость. Сара Бернар с её необычной внешностью стала для Лалика музой и моделью, для которой он создавал необычные и новаторские украшения.

Лалик создавал динамичные, необычных форм произведения. После Первой мировой войны он занимался производством разнообразных стеклянных изделий, в том числе графинов, ваз, осветительных приборов, ювелирных украшений с использованием цветного стекла, и фигур-символов для автомобильных радиаторных решёток. Одна из придуманных им форм графина сейчас называется по имени дизайнера — графин-лалик.

Рене Лалик много экспериментировал со стеклом. Он разработал и внедрил на заводе в Винжен-сюр-Модере метод литья под давлением. Так были выполнены многие его скульптуры и вазы.

Необычное цветное стекло и стекло с нанесённой на него патиной (цветной эмалью) — характерная особенность произведений Лалика. Рецепт знаменитого опалесцентного стекла Лалика до сих пор является «секретом фирмы».

Свой талант Лалик приложил и к созданию хрустальных флаконов для парфюмерной компании «Коти» и других («Nina Ricci» и сегодня пользуется хрустальными флаконами Лалика).

В последние годы жизни Рене Лалик много занимался «крупными формами» — оформлением гостиниц, церквей, ресторанов.

Световые панели, люстры, бра, панели дверей, колонны, предметы сервировки, посуда, интерьерные украшения, фонтаны и многое другое выпущено фирмой в 1930-40 годы.

В 2010 г. крупная выставка произведений Лалика прошла в Московском Кремле.

михайловна:

Просто изумительно и необыкновенно.Красота его работ просто завораживает.Все таки талант-это талант.Конечно для такого творчества и для того,чтоб делать такие изысканные работы нужно иметь определенно чувство вкуса и огромное трудолюбие.Я могу только представить с каким чувством можно носить такую красоту.Себе бы точно оставила брошь "Анютины глазки" я влюбилась с первого взгляда.А какое оформление хрусталем!И это только фото,а представить как это именно внутри и как это играет?

Леночка,спасибо тебе за статью и знакомство с красотой!

михайловна:

» Прогулка

Очарованный парком Александрии, Липпоман писал, что в «В Александрийском парке, можно, прогуливаясь в его разные части, радовать как свой разум, так и сердце в каждым прекрасном его месте и приветствовать приятное и улыбающееся общество».Так и есть и конечно будет и мы продолжаем смотреть,гулять и наслаждаться красотой.

Еще одно место парка, запечатленное на сохранившихся рисунках XIX века — деревянный арочный мостик через овраг — балку и некая колонна с вазой на ней. Внизу течет ручеёк, у которого, как и в практически всех живописных местах Александрии, стоит скамейка для отдыха. Олимпиада Петровна Шишкина пишет об этом,

«Между прудами и водопадами прелестные виды. и всюду можно отдыхать на чугунных диванах Императрицы Екатерины, к которым Император Александр I изволил прибавить дюжину кресел»

Мостик этот не сохранился, а вот еще одна беседка — сохранилась.

Сохранилась одна симпатичная акварель, изображающая все семейство Браницких на отдыхе в парке на фоне некоей похожей, но неизвестно, этой ли беседки.

К акварели есть подпись на польском — Hetman wielki koronny Franciszek Ksawery Branicki z żoną Aleksandrą z Engelhardtów i dziemi Władysławem, Aleksandrem i Katarzyną w parku w Aleksandrii — Великий Коронный гетман Францишек Ксаверий Браницкий и его жена Александра из Энгельгардов с детьми Владислав, Александром и Екатериной в парке Александрии.

Во многих местах парка можно встретить остатки неких сооружений или украшений парка.О многих я уже писала.

Деревья над прудами были сгруппированы по цвету листвы, образующие цветовые оттенки разного рода, отражающиеся в водной глади… Александрия — по нашим меркам достаточно ухоженное ныне место.Красиво! И здесь, в Александрии деревья были высажены так, чтобы подчеркнуть всю разнообразность природных оттенков листвы, но сейчас это не так прослеживается хотя и без этого местные виды впечатляют.

В прудах, как и сейчас, водились лебеди да утки, ну и разного рода декоративные рыбки, Александра Васильевна, дабы тогдашние браконьеры ее декоративных рыбок то не повылавливали, повелела посадить вокруг озер некую специальную траву, как пишет один уважаемый польский автор, которая «в результате контакта с ней вызывала неприятную сыпь на теле». Я думаю это они так по европейски нашу крапиву описали… Этих рыбок конечно уже нет, хотя какая-то рыба в прудах водится.

Есть воспоминания Филиппф Филипповичф Вигеля о прогулке с Александрой Васильевной в парке Александрии:

" Порядочно отдохнув после обеда, графиня предложила мне показать сама свое прекрасное создание. Она не повезла и не повела меня с собою. С ослабевшими и опухшими ногами, она ходить не могла; два казака повезли ее в креслах на колесах, а я сопутствовал ей пешком. «Посмотри, батюшка. — сказала она мне, — двадцать пять лет тому назад здесь было голое поле, прутика не видать было, а теперь мы гуляем в густом лесу». Быстрая речка Рось, в ином месте удержанная, в другом вьющаяся по воле, протекает весь этот длинный сад. От палящего зноя этим летом вся трава пожелтела; близ речки сохраняла она только свою свежесть, и большие голубые цветы на высоких стеблях, по берегам ее насаженные, казались бесконечною сапфировою цепью. Всех прелестей этого очаровательного места я описывать не буду: их было слишком много. Графиня Браницкая сроднилась с природой; деревья сделались ее обществом и друзьями. Проезжая мимо иных, проговаривала она: «Голубчик, красавец ты мой!» С досадой отворачиваясь от других, говорила мне: «Я этих терпеть не могу», — однако же не лишала их жизни, не велела рубить. Сперва я не чувствовал усталости, но, наконец, готов был в ней признаться моей вельможной путеводительнице, когда закат солнца заставил нас воротиться."

Masjanja:

михайловна писал(а):

«В Александрийском парке, можно, прогуливаясь в его разные части, радовать как свой разум, так и сердце в каждым прекрасном его месте и приветствовать приятное и улыбающееся общество».

Света, спасибо за интересное продолжение!

Очень интересное описание крапивы, заковыристое такое.

Мне очень понравился рисунок акварелью: нежный и лёгкий.

Александра Ростова:

Света, спасибо за прогулку!

Медленно читала, будто шаг за шагом делала...

Уникальное место, где среди чудесных растений расположились изыски архитектуры.

Сказочная страна...

Pacific:

» Свято-Троицкий собор в городе Моршанск

Свято-Троицкий собор в городе МоршанскСвято-Троицкий собор – уникальный памятник архитектуры и главная достопримечательность Моршанска. За десятки километров на подъездах к городу виднеется величественно возносящийся купол. 75-метровая устремленность Моршанского храма позволяет ему занять третье место по высоте среди российских соборов.

С храмом связана интересная история.

В 1826 году представители тамбовской епархии, поражённые великолепием Преображенского собора в Санкт-Петербурге, захотели построить такой же храм у себя.

Богатым моршанским купцам эта идея тоже очень понравилась. Они решили одновременно потешить своё самолюбие и утереть нос питерским — построить собор выше Исаакиевского собора в Петербурге.

Однако у них из этой затеи ничего не получилось. Император Николай I утвердил проект Свято-Троицкого собора в г. Моршанске, но на полях проекта сделал такую приписку: «Выше Исаакия не строить».

Средства собирались в течение нескольких лет. Взносами разных размеров участвовали все обитатели города и уезда.

Когда делегация по сбору средств пришла к купцу Е.И. Платицыну, он собственноручно вписал в книгу добровольных подаяний неслыханную сумму 20 000 рублей. Не поверив своим глазам, представители спросили купца, не ошибся ли он. Егор Иванович ответил, что действительно ошибся, и дописал к сумме ещё один ноль! Таким образом, его взнос составил две трети от всей суммы, собранной в уезде на возведение храма.

10 июня 1836 года началось строительство собора.

На строительстве Свято-Троицкого собора не всё было гладко. Проект храма, который долгое время считался детищем архитектора Стасова, на самом деле был компиляцией из чертежей двух шедевров знаменитого зодчего, построенных в Петербурге: Преображенского и Троицкого соборов. Видимо, безвестный автор проекта, не учёл всей специфики условий строительства и величины нагрузок в проекте собора.Когда строительные работы были близки к завершению, от чудовищного давления сверху столбы, на которые опирались своды и большой купол, стали оседать и расходиться в разные стороны.

Казалось, выход был только один — разбирать здание по кирпичику, а затем строить вновь, увеличив диаметр опор. Решение нашёл владимирский крестьянин Степан Васильевич Люлин, который возглавлял стройку. Он предложил одеть на столбы толстые железные прутья и крепко их стянуть. Благодаря его смекалке и находчивости здание удалось спасти.

Только в 1857 г. храм удалось построить. Поздней осенью того же года (24 ноября) провели первую службу. Церковь была похожа на петербургский Преображенский храм. Это сходство порождалось тогдашними требованиями возводить культовые сооружения по существующим и уже утвержденным проектным образцам.

Чертежи Моршанского храма документально связаны с именем Степана Люлина. Весьма вероятно, что этот вольноотпущенный крестьянин строил Моршанский собор по чертежам столичного архитектора.

В 1875 г. Моршанск захлестнул большой пожар. Горожане прятали имущество в соборных подвалах, спасая сундуки с домашним добром от огня. По необъяснимой иронии судьбы в этих же подвалах хранились материалы местной группы РСДРП. Партийную библиотеку спрятали в храме после поражения восставших в революционных событиях 1905 – 1907 гг.

После октябрьских событий 1917 г. Троицкому собору судилось разделить судьбу многих других храмов. Регулярные богослужения продолжались до 1931 г. Потом до 1937 г. в Свято-Троицком храме проводились церковные обряды только по праздникам. Под давлением атеистических властей в 1937 г. произошло закрытие собора. В 1939 г. демонтированы (попросту сброшены) четыре малых купола. Это послужило сигналом: сразу же были выбиты оконные стёкла, изуродована плитка пола, похищена богослужебная утварь.

Спустя два года храму причинили особо болезненные поругания и осквернения. Сделано это было «Союзом воинствующих безбожников». Бесследно исчезли бесценные образы святых, церковные книги. Только малую часть икон и книг удалось спасти сотрудникам Моршанского краеведческого музея.

Святейшему зданию готовили незавидную участь. Планировалось полное уничтожение собора в 1940 г. Но внезапно решили найти для помещений храма новое применение. В соборе и его подвалах разместили склады.

В конце 1971 г. областная газета «Комсомольское знамя» опубликовала статью В. Пилявского. Доктор архитектуры ратовал за сохранение уникального культового строения. Ученый призывал к восстановлению памятника истории и культуры.

С 1978 г. опекать собор стал городской отдел культуры. Планомерно начали проводить различные реставрационные мероприятия.

Сохранить плоды восстановительных работ в Троицком соборе не удалось. Результаты многолетних трудов уничтожены пожаром в 1987 г.

В 1989-1990 гг. Троицкий собор передан Русской Православной Церкви. Трудами многих людей собор удалось возродить.

[/img]

[/img]