Татьяна Милованова:

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». 1964 г.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». 1964 г.

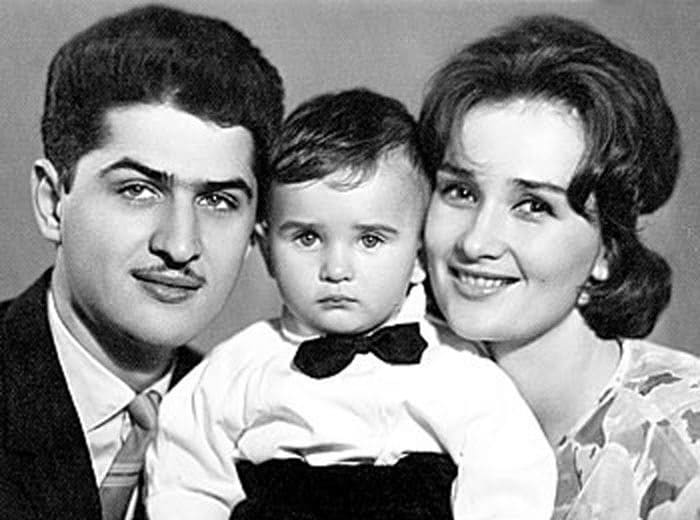

«Я жив...» — так будет называться книга о легендарном артисте, которую сейчас готовит к печати вдова Евгения Александровича актриса Ирина Цывина. Книга состоит из воспоминаний актеров, режиссеров, писателей, друживших и работавших с Евгением Александровичем.

"С Евгением Евстигнеевым я познакомился в 1957 году, когда учился в Школе-студии МХАТ, — рассказывает Всеволод Шиловский. — Это было как раз то время, когда создавался театр «Современник». Своего помещения у театра еще не было, и «папа Веня» — как все называли ректора Вениамина Захаровича Радомысленского, предоставлял Ефремову и его артистам для репетиций аудитории Школы-студии. Если говорить о режиссерской методике «Современника», то я бы назвал ее «противомхатовской». В отличие от артистов МХАТа, актеры «Современника» говорили очень тихо. Почти так, как мы говорим в жизни. На сцене Школы-студии их игра выглядела естественной и органичной. Но когда «Современник» переехал в собственное здание на площади Маяковского, из зала иногда раздавалось: «Громче-то можно?» И только одного «господина артиста» слышно было всегда: Евгения Евстигнеева. А вести себя как-то иначе, даже в угоду режиссерской трактовке, Женя просто не мог. Если люди на тебя пришли, заплатили деньги, ты должен вложить им в ухо каждое слово, каждую реплику, где бы кто ни сидел — в партере или на галерке.

Могу похвастаться, что мы, студенты Школы-студии, стали первыми зрителями знаменитого впоследствии спектакля театра «Современник» «Голый король» по пьесе Евгения Шварца. Шла сдача спектакля чиновникам от управления культуры. В зале — одни «рожи». Не лица, а именно рожи, хранившие на протяжении всего действия каменное молчание, в то время как мы, студийцы, буквально подыхали от смеха. С этими людьми чуть шок не случился, когда неизвестно откуда раздались наши «бурные и продолжительные» аплодисменты. Ведь мы присутствовали на спектакле, что называется, инкогнито, скрытые от глаз чиновников. Все занятые в «Голом короле» актеры играли прекрасно. Особенно Игорь Кваша и Олег Табаков. Причем Табаков играл роль повара почти без слов. Очень хорошо и смешно чихал. Но все они только играли. А Евстигнеев — парил. Иного слова не подберу. Он, человек нетеатральной внешности, держал весь спектакль.

В кинематограф Евстигнеев не пришел, как приходят многие, — он буквально ворвался в него. Причем ворвался сразу к лучшим режиссерам. Они все хотели его снимать. Я уж не говорю про молоденького Элема Климова. Он делал тогда свою дипломную работу — короткометражку о пионерском лагере (речь идет о фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен. — Прим. ред.). В роли глуповатого, но без меры и не по делу инициативного начальника лагеря предложил сняться Евстигнееву. Женя согласился. Короткометражку посмотрело начальство, одобрило и сказало Климову: «Делай полнометражный фильм». И тут уж Евстигнеев развернулся во всю мощь своего таланта. Фильм сразу стал популярным. А с ним и Евгений Евстигнеев. Реплики его героя мгновенно были разобраны на цитаты. А сам герой Жени — товарищ Дынин — стал смешным и одновременно страшноватым символом бюрократического идиотизма на все времена…

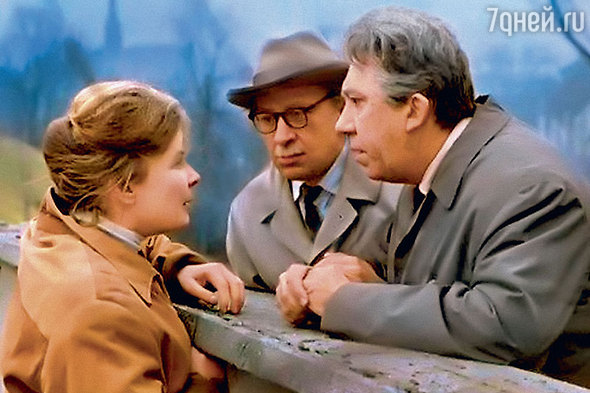

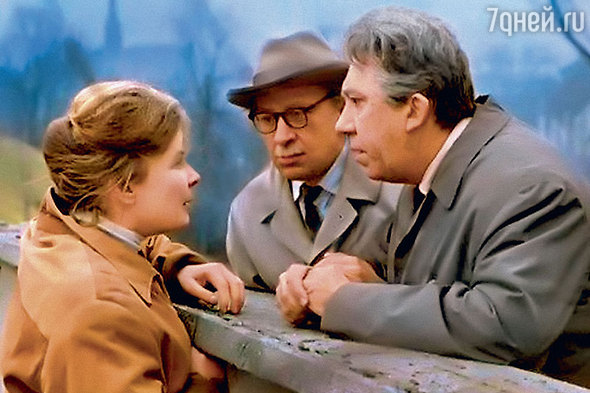

С Галиной Польских в фильме «По семейным обстоятельствам». 1977 г.

Евстигнеев умел быть удивительно, непостижимо разным. Посмотрите на его Корейко в «Золотом теленке» по Ильфу и Петрову и на его же Корзухина в «Беге» по Булгакову. Это же физиологически разные люди! Я не знаю, кого Женя не смог бы сыграть. В нем была такая сила индивидуальности, что когда я смотрел спектакль или фильм с его участием и наслаждался игрой других артистов, всегда ловил себя на мысли: «Все молодцы, все отлично играют, но этот, гад, неповторим».

Наша дружба с Женей началась тогда, когда он пришел во МХАТ из «Современника». Мы и раньше были в очень хороших отношениях, но там задружились по-настоящему. Третьим нашим другом был Владимир Сошальский. Невероятный красавец! Артист — замечательный. Он обожал Евстигнеева. А Евстигнеев был в восторге от Сошальского. Когда после спектакля мы собирались вместе, они не могли наговориться друг с другом. А я у них был вроде разводящего. Говорил: «Ребята, хватит! Все нормально, мы отлично посидели, но пора по домам»…

Евстигнеева любили все: и режиссеры, и коллеги, и зрители. Такое тоже не часто бывает. Кстати, о зрительской любви. У Жени появился «Мерседес». Он стоял во дворе дома на Суворовском бульваре, где жили мхатовцы. И какие-то хулиганы свернули у него с капота эмблему — трехлучевую звезду, или, как ее в народе называют, «прицел». Женя в отчаянии: «Вот гады, паразиты! Что делать?» А я уже знал, что нужно делать, и в свою очередь спрашиваю: «Знаешь такой завод — «Серп и Молот»?» — «Ну, знаю», — отвечает Женя. «А кто над ним шефствует, знаешь? МХАТ! А я знаю артиста, которого очень любит народ. И вот этот артист придет к начальнику цеха и скажет ему: «Слушай, ты не можешь мне сделать штук пятьдесят этих хреновин?» И он с любовью тебе их наштампует». Так все и случилось. Только Евстигнееву наштамповали не пятьдесят, как он просил, а шестьдесят штук. И проблема была решена. Отвинтят один «прицел», Женя спокойно тут же навинчивает другой. Где-то на пятнадцатом или двадцатом «дубле» устали отвинчивать…

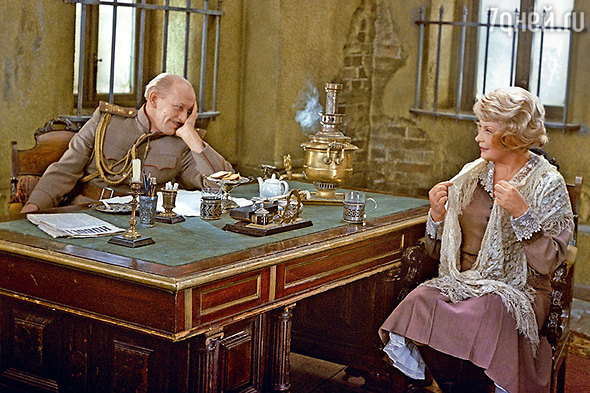

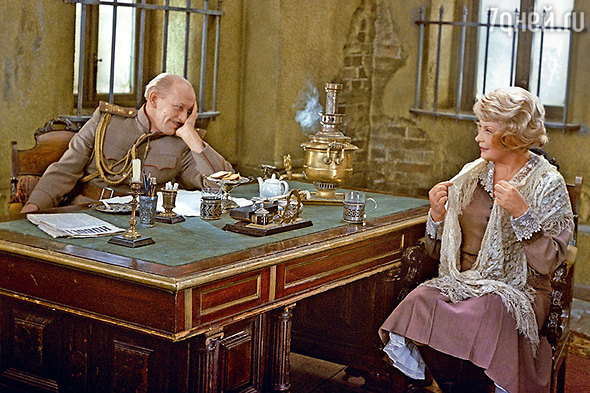

С Михаилом Ульяновым в фильме «Бег». 1970 г.

А сейчас я вынужден перейти к грустной части своих воспоминаний. Но без них, рассказывая о Евгении Евстигнееве, увы, не обойтись. Если в «Современнике» у Жени были большие, интересные роли и он там по праву считался первым актером, то придя во МХАТ, куда его позвал Ефремов, Евстигнеев стал получать мало достойных ролей… Он очень переживал. Но в это время его поддержал кинематограф. Кинорежиссеры умоляли его сниматься. И Женя работал очень много и очень сильно. Только настал день, с которого, можно сказать, началась трагедия жизни Евгения Евстигнеева. Женя позвонил мне и без предисловий сказал: «Я свободен от театра. Послали на…» Я не поверил: «Женя, кончай байки травить!» — «Какие байки?! Приезжай к Вовке, все расскажу». Я тут же отложил все свои дела и поехал к Сошальскому. Женя сидел на кухне вместе с Володей. Он был бледен, нервно курил. «Да ладно переживать-то, что случилось?» Говорю нарочито бодро, чтобы ослабить напряжение. Но одновременно понимаю — не получится.

С Валентиной Талызиной в фильме «Зигзаг удачи». 1968 г.

С Женей действительно случилась беда. Евстигнеев быстро взглянул на меня исподлобья, вонзил окурок в пепельницу, коротко кашлянул: «Сегодня был у Олега. Просил снизить нагрузку по репертуару, хотя бы немного. Говорю ему: «Старик, были б у меня роли, слова не сказал бы. Но ролей нет, а спектаклей много. Мне уже не потянуть, возраст не тот…» А он мне: «Не можешь — уходи на пенсию!» Я сначала подумал: Ефремов шутит. А потом понял: нет, он говорит серьезно». И Евстигнеев ушел из театра. Конечно, без работы он ни дня не оставался. Но душевная рана, полученная им, была такой силы… С чем бы ее сравнить? Людям, не знакомым с нашим ремеслом, трудно, даже невозможно понять, что значит для театрального человека уход из своего театра. Скажу так: это все равно что отнять у тебя кислород, связать по рукам и ногам и заклеить рот. Вот что это такое!

"В году восемьдесят шестом, может, в восемьдесят седьмом, я попал в картину «Моонзунд», — вспоминает актер Сергей Гармаш. — Мы приехали на поезде в Ленинград и сразу отправились в Кронштадт. На одном из пришвартованных кораблей, в небольшой кают-компании, нам предстояла творческая встреча с моряками — их было человек сорок. Евстигнеев очень органично чувствовал себя там, рассказывал о себе, травил какие-то байки, вспомнил историю, которая произошла у него еще во владимирском театре. Они играли спектакль, в котором Евстигнеев должен был стрелять из револьвера. А выстрел озвучивал человек за кулисами — при помощи «хлопушки» (специального пистолета с холостыми патронами. — Прим. ред.), и однажды этот человек куда-то пропал. Евгений Александрович, ожидая звука выстрела, долго прицеливался, потом что-то говорил, поглядывая в кулисы, тянул время, изобретал реплики и в какой-то момент решил продуть дуло. И тут раздался выстрел. Рухнули все актеры. Эту историю, конечно, нужно слушать из первых уст, так он ее уморительно рассказывал…

Потом Краснопольский и Усков утвердили меня на роль Бориса Годунова в мини-сериале «Ермак». Ивана Грозного играл Евгений Александрович… Я был с ним на его последнем съемочном дне, снимали в Кремле. Машину Евстигнеева на территорию Кремля не пускали, и она была припаркована где-то довольно далеко. В Кремле мы работали пару дней. И рядом с нами там постоянно находилась смотрительница кремлевских соборов. В какой-то перерыв — пока переставляли камеру, готовили другую сцену, кадр — она предложила: «Давайте я вам покажу кое-что». Во всех музеях есть реликвии, которые никто не видит, к ним запрещен доступ массовых экскурсий. Она провела нас в комнату площадью, наверное, в десять квадратных метров. Это была домовая церковь, расположенная внутри, в Кремле, около Грановитой палаты.

С Владимиром Конкиным в фильме «Место встречи изменить нельзя». 1979 г.

На стене в ней висели огромные иконы, вышитые гладью. Наша экскурсовод все нам показала, рассказала, в том числе упомянула о выписанном из Италии свинцовом водопроводе. И вдруг Евстигнеев спросил: «Простите, пожалуйста, а туалет был?» Она опешила: «Что-что?» Он: «Туалет был?» И она, немного смутившись, начала объяснять: «Именно туалета не было, но у царя имелась мыленка, оббитая свинцом, в ней он мылся, все-таки тогда уже вода в Кремле была». Конечно, надо было знать Евстигнеева, чтобы правильно понять его вопрос. Он всегда старался вникнуть во все детали, это помогало ему в работе.

После мы брели по коридорам Кремля, что-то он мне рассказывал, затем вспомнил: «Пойдем-ка, мне надо позвонить. Давай к коменданту заглянем». Постучали в дверь, комендант, естественно, Евстигнеева узнал: «Проходите, проходите», усадил нас за стол, придвинул ему один из телефонов — а у него их штук шесть разных, в том числе «вертушка». Евгений Александрович набрал жене Ире, что-то обычное ей сказал, типа: мне осталась пара сцен, приблизительно во столько-то приеду домой. Затем положил трубку. Комендант сидел, молча смотрел на Евстигнеева — великий артист у него в кабинете, да еще в костюме Грозного.

Вдруг неожиданно Евстигнеев заявил: «Могу поспорить, что у вас вон там, в ящике, внизу, в столе, стоит початая бутылка коньяка». У коменданта брови поползли вверх: «Откуда вы знаете?» Опустил руку, открыл ящик и выставил на стол бутылку — действительно початую. Ну и, конечно, мы тогда выпили граммов по пятьдесят… Закончив смену, шли вдвоем к его машине, и Евстигнеев мне сказал: «Ты не представляешь, как я рад. Мы с Ирой переехали в новую квартиру, и у меня там кабинет. Сейчас я поеду в Англию, сделаю операцию, вернусь и обустрою его. Ты оценишь — стол, книги рядом, все очень удобно». Он так светло, оптимистично об этом мечтал. Это была наша последняя встреча… Нам еще предстояли съемки, но он в картине не доснялся. Уехал и не вернулся…

С Ольгой Аросевой и Юрием Никулиным в фильме «Старики-разбойники». 1971 г.

Однажды в «Современнике» мы репетировали «Мурлин Мурло» с Леной Яковлевой. Я лежал, она сидела. Волчек предложила: «Погладь ее. Только не вставай». Я удивился: «А как?» — «Ногой погладь ее, ногой». — «Как — ногой?!» — «Ну, как можешь, ногой погладь. Представь, что ты рукой это делаешь». Я как-то пытаюсь гладить ее ногой. У меня там роль алкоголика, человека, который, в общем-то, может и ногой погладить, но мне это кажется дико нелепым. И тут Волчек говорит: «Слушай, я помню, мы на гастролях были, и Евстигнеев заболел, температура у него была высокая. Лежит он в трусах и в носках на кровати, жара страшная. Мы молодые, все в одной гостинице. Кто-то входит в его номер и спрашивает: «Женя, у тебя закурить есть?» И он ногой так показывает: «Вон, возьми…» Понимаешь? Ногой!» И когда она мне рассказала об этом, сразу моя нога как-то стала мне дорога, и у меня быстро и легко получилось превратить ее в руку — я просто уловил то состояние.

С Татьяной Дорониной в фильме «На ясный огонь». 1975 г.

«Обидно, что не сохранилось чудо их любви»

Евстигнеев появился во МХАТе вскоре после Ефремова, — рассказывает Ирина Мирошниченко, — моя первая с ним встреча на сцене состоялась в спектакле «Старый Новый год» (по этой пьесе Михаила Рощина через семь лет сняли телевизионный фильм. — Прим. ред.). Евстигнеев начал строить свою роль настолько смешно, что каждая репетиция превращалась в праздник, все смеялись. Да и команда собралась замечательная. Калягин, очень веселый артист, тогда тоже только пришел к нам. Он хотел занять определенное положение в театре и старательно относился ко всем работам, которые ему давали. Уже позже он снялся у Никиты Михалкова, появились его другие выдающиеся роли, но одна из первых, ярких театральных — в постановке «Старый Новый год».

Перед премьерой мы должны были сдавать спектакль художественному совету и, естественно, совету из министерства. Приехала лично министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева. Она села в центре зала вместе с Владыкиным — это был ее вечный заместитель, маленького роста, сухой, синеглазый, очень нервный. Пришли еще люди — всего было человек пять-семь вместе с Ефремовым. Для них нам и предстояло в первый раз сыграть пьесу, которая по тем временам была достаточно острой, очень ироничной, затрагивала рабочий класс, причем не с лучшей стороны. И вот в полной тишине мы начали играть комедию. Первым на сцене появлялся Евстигнеев — он вешал ковер, стоя спиной к зрителю на какой-то приступочке или лесенке, ковырялся, хрюкал, хмыкал и потом произносил реплику, повернувшись в зал.

В этот момент мы услышали первый смех — Екатерины Алексеевны. Сцена была разделена пополам: одна половина, как бы нижний этаж — кухня Себейкиных, вторая, чуть выше, на подиуме — кухня Полуорловых, а между ними — настоящий мусоропровод идиотского розового цвета, с крышками по двум сторонам, у которых потом переговаривались Калягин с Невинным. Мы все стояли за кулисами и подглядывали в щелку. Надо сказать, что, сколько бы мы ни работали вместе, я всегда с огромным интересом, как школьница, следила за Евгением Александровичем — за тем, что он делает, из чего строит свои шедевры, как идет к созданию законченного образа… «Старый Новый год» игрался бесконечно.

И в Москве, и в других городах, куда бы мы ни приехали, он всегда присутствовал в афишах на утро и на вечер. И каждый раз Евстигнеев привносил в него какую-то новую шутку. Причем это случалось в нашей квартире Полуорловых в тот момент, когда его герой Адамыч прибегал с бутылкой водки. Вдруг между репликами он поднимал стакан и вставлял что-то типа: «С днем рождения!» или «Счастливого пути!» — что-то от фонаря, абсолютно не соответствующее ни пьесе, ни ситуации. Это было очень смешно, мы хохотали и каждый раз ожидали, что же он такое брякнет, чтобы снова нас рассмешить.

С Сергеем Юрским в фильме «Золотой теленок». 1968 г.

Нам всегда было радостно и весело. Огорчало только одно: я давно поняла, что у него больное сердце… За кулисами стояла простая скамейка, предназначенная для артистов. Он отыгрывал и ложился на эту скамеечку, лежал, ждал выхода в следующей сцене. И так глаза закрывал, будто дремал. Я пару раз покупалась, теребила его: «Жень, Женя, тебе нужно выходить». — «Знаю», — отвечал он тихо-тихо, сквозь зубы. А на свою реплику точно вскакивал и вылетал на сцену, устраивал там настоящий фейерверк, а потом — снова на скамеечку. И всюду он находил себе какую-то кушеточку или диванчик, чтобы отдохнуть и набраться сил…

Вместе с Евстигнеевым мы ездили и на гастроли в Японию. Мы провели там сорок дней и, конечно, отыграли много спектаклей. Гастроли были тяжелые в плане привыкания к жизни в другой стране. Есть было нечего — с утра нам давали чай в термосе и больше ничего. Но платили хорошие суточные, всем одинаковые: и рабочим, и костюмерам, и артистам — народным и не народным. С собой из России мы много не привезли — кто-то пару бутылок водки, кто-то две баночки икры, еще что-то, но по мелочи, так как нас проверяли. В Японии мы все как шальные думали: чего накупить? В основном запали на технику — видеомагнитофоны, телевизоры, в Москве этого не было, а тут такая возможность. Женя в первые же дни решил купить кинокамеру. Он долго выбирал ее, наконец купил и тут же приступил к изучению операторского дела. Сегодня его сын — выдающийся оператор, вероятно, интерес к этому виду искусства у них в крови.

В дни гастролей мы выступали в посольстве, и посольские спросили, нельзя ли сделать для них какой-то концерт или творческую встречу. Они хотели увидеть Калягина, Евстигнеева, Борисова. Но все ответили: «Нет, мы заняты, много работы, нет-нет-нет». А я в то время была председателем женсовета во МХАТе, и они, узнав об этом, сказали, что и у них в посольстве тоже есть женсовет. И предложили: «Поскольку мужчины уставшие, может, вы выступите для женсовета, Ирина Петровна? Из чувства солидарности». Я согласилась… Отработала полную творческую встречу на час-полтора. А на обратном пути, уже внизу при входе, я обратила внимание на доску объявлений. Мне стало любопытно посмотреть, что им там объявляют, — все-таки совершенно другой мир, посольство. Читаю: продается «Мазда», номер такой-то, шесть лет, пробег очень маленький, торговый представитель уезжает и вынужден продавать ее, позвонить по такому-то номеру… Я поинтересовалась, сколько эта «Мазда» может стоить. «Очень недорого», — ответили мне и назвали сумму меньшую, чем Женя заплатил за кинокамеру… В общем, договорилась о покупке.

С Иннокентием Смоктуновским и Олегом Ефремовым в фильме «Берегись автомобиля». 1966 г.

В день, когда в посольстве оформили все документы, я шла по своему этажу в отеле и встретила Евстигнеева и Борисова. Спросила: «Мальчики, у вас водка есть?» — «Ты что? Давно нету». — «А баночка икры?» — «Да о чем ты говоришь?!» — «Ладно, я вас приглашаю. Пойдем ко мне в номер». Я достала свои запасы — хлеб, сыр, что-то еще, но самое главное — бутылку… Всю эту красоту я выставила на стол, они обрадовались: «Вот это да! А что случилось?» И я объявила: «Купила машину». Они оба переглянулись, повисла долгая пауза. «То есть как? Какую?» Я ответила. Евстигнеев воскликнул: «Во мозги! Вот это да! Как это ты сумела?» Я рассказала им всю историю, не забыв упрекнуть: «Вы же отказались выступить, а так сами увидели бы то объявление». Они говорили наперебой: «И это возможно? Мы даже не предполагали». Женя вздыхал: «А я кинокамеру купил». Борисов вообще запричитал: «Моя «Волга» уже на ладан дышит, а я на какой-то видеомагнитофон с телевизорами потратился, зачем мне это нужно?» Месяца через три, уже в Москве, я подкатила к театру на этой машине с правым рулем, и они смотрели на нее как на старую знакомую — мол, вот она, все понятно…

Следует, конечно, вспомнить чудесную поездку в Швецию. Поездка та была интересная, веселая, мы много чего увидели и узнали — словно очутились в другом мире… Женя снимал все на свою кинокамеру и очень радовался этому. Однако те блестящие гастроли омрачило одно очень грустное событие. Здесь нужно вспомнить о том, какие у Евстигнеева были отношения с Ирой Цывиной. Мы смотрели на них и понимали: вот она, любовь. Вроде ничего особенного не происходило, но все чувствовали, что эти двое любят, просто не могут друг без друга. Это выражалось во всем: в их разговорах, шутках, в том, как они вместе сидели в автобусе — клубочком, будто одно целое. И однажды вечером мы должны были играть спектакль в маленьком театре какого-то города.

Я вошла в гримерную и увидела: сидит Ира, дрожит, будто девочка, лицо зареванное, красное, и рядом стоит Евстигнеев. Он отвел меня в сторону: «Что делать? Как она будет играть?» Оказалось, что она ждала ребенка, но никому об этом не говорила. А потом пожаловалась одной из наших актрис то ли на то, что у нее живот болит, то ли еще на что. И та, не зная о ее положении, посоветовала ей налить горячую ванну, полежать, расслабиться… Ира так и сделала, а утром ей стало хуже, началось кровотечение, и ее увезли в больницу. Они лишились ребенка. Боже, как она плакала! А Женя все время уговаривал: «Не плачь, моя девочка, мы еще с тобой сделаем ребеночка…» Невероятно глупо все тогда произошло, обидно, что оно не сохранилось — чудо их любви…

С Людмилой Гурченко в фильме «Дача». 1973 г.

Очень тяжело и трудно он переживал уход из жизни второй жены (Лилии Дмитриевны Журкиной. — Прим. ред.). Но появилась Ира, и он расцвел, ожил. У меня было ощущение, что Бог ее послал — как награду, как луч яркого солнечного света. Женя весь засветился, помолодел, повеселел. Было видно, что он живет в любви и влюблен сам. За это огромное ей спасибо. У него была короткая жизнь, однако ее последний период он прожил невероятно счастливо и радостно. Мы все это видели. Ира мягкий, добрый, скромный, невероятно красивый человек. Она ни во что не вторгалась, не жаждала карьеры, не стремилась чего-то добиваться. Она очень творчески и нежно поддерживала его. Он всегда знал, что дома его ждет тепло и любовь. А это очень важно, особенно для актера и особенно для человека, страдающего от коварной болезни. Я помню тот день, когда играла на малой сцене, а у Жени был его последний спектакль.

Я шла по коридору первого этажа и увидела его возле раздевалки. Спросила: «Женечка, как дела?» — «Завтра лечу делать операцию», — и посмотрел на меня пристально, в глазах — вопрос. Я и сейчас будто вижу выражение его лица, в котором читалось желание, может быть, поделиться со всеми, найти поддержку. Он походил в этот момент на ребенка. У меня сердце сжалось от страха. Первое, о чем я подумала: нужно уговорить его не делать этого. Вероятно, моя интуиция так сработала. Но я не могла этого сказать, потому что знала: они с Ирой готовились, вели переговоры с английским хирургом, одним из лучших в мире, и все вопросы были решены. Однако мне было страшно… Даже сейчас, по прошествии стольких лет, я считаю мифическими надежды на то, что за границей сделают лучше, чем у нас. Ведь исход операции и лечения зависит не только от умения и мастерства, но и от отношения… Для них он — просто человек, пациент, а для нас — целая планета. Любимец… Все пытались его поддержать, уверяли, что все будет хорошо, желали удачи. Но у меня на душе появился осадок. Прямо хотелось взять Женю в охапку и не пускать.

Тем не менее, ему требовалось кардинально решать вопрос со здоровьем. Из-за болезни сердца его мучила внутренняя неуверенность, безотчетный страх того, что в любой момент может произойти беда, могут понадобиться врачи, лекарства, помощь… Однажды на Тверском бульваре мы репетировали то ли «Заседание парткома», то ли еще что-то, Ефремов был в зале. И я снова увидела Женю на диванчике. «Что, Женечка, плохо, да?» — «Да, что-то жмет. И вчера так было, и сегодня нехорошо. Вот здесь, за грудиной жмет». А у меня тогда был близкий человек, врач. И я побежала вниз, к телефону, позвонила ему и попросила срочно прислать «скорую», хорошую, со специалистом-кардиологом. Минут через десять машина уже приехала. Я их встретила, отвела к Жене в этот предбанничек перед сценой. И, знаете, Евстигнеев не удивился, хотя он меня не просил об этом, он вообще никого не просил… Но он знал, что я с нежностью и с огромным уважением, даже с пиететом, к нему относилась. Как к какой-то звезде, которая светится, к которой хочешь прикоснуться и в то же время побаиваешься. И свет, от нее идущий, греет твою душу..."

...

Riana Kysnet:

Проголосовала за

Спортлото 82. Простенький вроде фильм, но до сих пор пересматриваю с удовольствием!

Танюша, спасибо за великолепный материал об Евстигнееве. Мощный был актер!

...

Татьяна Милованова:

Вот нашла еще информацию, которая была бы кстати во время предыдущего опроса.))) но лучше поздно, чем никогда.)))

20 июля исполнилось 93 года со дня рождения кинорежиссера и сценариста Татьяны Лиозновой, известность которой принесли фильмы «Им покоряется небо», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны», «Мы, нижеподписавшиеся». Никто не ожидал, что после этих работ она возьмется за создание музыкальной комедии, но и этот жанр ей покорился. В 1982 г. на экраны вышел фильм «Карнавал» – трогательная, смешная и лирическая история о том, как провинциалка Нина Соломатина в исполнении Ирины Муравьевой пыталась завоевать столицу. За кадром осталось много интересных моментов.

Сценарий фильма был написан задолго до съемок. Его автор Анна Родионова опубликовала его в журнале «Искусство кино», где его и заметила режиссер Татьяна Лиознова. Эта история не оставила ее равнодушной – ведь главная героиня, искренняя и наивная провинциалка Нина Соломатина, чем-то напоминала ее саму. Она переработала сценарий, дописав многие эпизоды – например, сцену с роликами в цирке и эпизод с больной матерью. Многие моменты она взяла из собственной биографии: «Это тот эпизод, в котором Нина пьет в мороз ледяную воду из колонки. У дома, где я когда-то жила, была такая же колонка, и мы с подружками проделывали то же самое. Картина в некоторой степени получилась автобиографичная. Я тоже через многое прошла на пути к режиссуре». Лиозновой тоже приходилось работать и костюмером, и уборщицей, прежде чем она нашла свое место в кинематографе.

Актрису на главную роль утвердили сразу и без проб: с Ириной Муравьевой Татьяна Лиознова уже работала в фильме «Мы, нижеподписавшиеся» и видела в этом образе только ее. Хотя актрисе на тот момент было 32 года, а ее героине – всего 18! Эта роль далась Муравьевой непросто: для съемок ей нужно было похудеть и научиться кататься на роликовых коньках. А они были особенные – с большими колесами, неманевренные и громоздкие. Актриса часами тренировалась в спортивных залах, чтобы школьная форма пришлась ей впору.

Целых три месяца Муравьевой пришлось тренироваться перед тем, как она появилась на роликах в кадре. Первое время актриса ходила вся в синяках, и много времени уходило на то, чтобы их загримировать. Когда она уехала на гастроли в Киев, вместе с ней отправился тренер и весь коллектив ансамбля «Ритмы планеты», с которым предстояло исполнять танцевальные номера. Ежедневно они тренировались в перерывах между спектаклями. В результате актриса научилась кататься довольно хорошо, и ей приходилось разыгрывать в кадре неуклюжесть и неловкость.

Ирина Муравьева была настолько убедительна в роли Нины Соломатиной, что после выхода фильма на экраны многие стали отождествлять актрису с этой героиней, для чего не было никаких оснований. «В жизни я абсолютно не похожа на Нину. Я коренная москвичка, абсолютно домашняя девочка. Хорошо училась, и столицу покорять не стремилась. Более того, в жизни никуда из дому не уезжала. Мне никогда не хотелось чего-то добиваться. Я не лидер, а, скорее, ведомая», – говорила актриса. После роли в фильме «Москва слезам не верит» и «Карнавала» Ирина Муравьева закрепила за собой репутацию лучшей киноактрисы начала 1980-х гг. Как ни странно, сама она осталась недовольна своей работой, считала, что нелепо выглядит в кадре с хвостиками и веснушками, и переживала из-за того, что ей не дали самостоятельно спеть песни – «Позвони мне, позвони» и другие композиции вместо нее исполнила певица Жанна Рождественская.

Городок Оханск, из которого Нина Соломатина приехала в Москву, действительно существует на карте. Но съемки проходили не там, а в Калуге, а также в павильонах московской киностудии им. Горького.

Для многих зрителей финал картины остался загадкой: так сбылась ли мечта провинциалки стать артисткой или она вернулась в Оханск навсегда? Первоначально финальная сцена была еще более печальной, чем в итоге. Нина Соломатина, уезжая в Оханск, должна была встретить на вокзале цыганку Карму, с которой ее в Москве свела судьба, и та рассказывала ей о том, что у нее погиб ребенок. Но такой финал выглядел слишком беспросветным, а режиссеру хотелось закончить на более лиричной и оптимистической ноте, подарив зрителю надежду на то, что мечта героини когда-нибудь исполнится. Многие считали финал фильма открытым, но сама Лиознова позже сказала в интервью о том, что видит свою героиню состоявшейся артисткой.

Фильм имел у зрителей такой успех, что даже Эльдар Рязанов признался Татьяне Лиозновой, что завидует ей как режиссеру: «Снять комедию, где публика иногда смеется так, что не слышно музыки, – это надо суметь!».

Возможно, половину успеха фильма можно было объяснить участием в нем актрисы, сыгравшей главную роль. Ведь она была очень требовательна к себе самой.

Источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/200717/35348/?utm_source=7pisem&utm_medium=email&utm_campaign=daily

...

Кроля Рыжая:

Татьяна Милованова

Цитата:Многие считали финал фильма открытым, но сама Лиознова позже сказала в интервью о том, что видит свою героиню состоявшейся артисткой.

Татьяна , во-первых спасибо за интересную и , как оказалось, познавательную информацию.

А во-вторых я , как и Татьяна Лиознова , была уверена , что главная героиня стала артисткой . Вот еще тогда , сразу после первого просмотра

.

Там же все "черным по белому" .

...

Дели:

Проголосовала за "Полосатый рейс" - море, солнце, белый теплоход и тигры. Лёгкая, весёлая, добрая история.

Ещё нравятся фильмы "Берегите женщин" и "Спортлото 82". ...

Элиза:

Долго выбирала между двумя замечательными фильмами: "Будьте моим мужем"(любимый Андрей Миронов) и "Дамы приглашают кавалеров"(не менее любимая Марина Неёлова).Проголосовала все-таки за "Дамы приглашают кавалеров"

...

Tannit:

Приветствую!

Спасибо за новый интересный опрос.

Все фильмы нравятся, а проголосовала за "Берегите женщин", хотя он не об отдыхе, а трудных буднях женской команды.

И еще это любимые песни молодого Антонова.

...

primmina:

Хороший опрос!

Столько замечательных фильмов вспомнилось, и интересно будет просмотреть незнакомые, спасибо за упоминание!

Проголосовала за

"Берегите женщин"- музыкальный, лиричный, забавный и серьезный, солнечный, наполненный морем, дружбой и теплом, не устаю пересматривать!

...

Nadin-ka:

Проголосовала за

"Полосатый рейс". Море, жара, большие, красивые кошаки. Плюс еще очень смешно. Ну и конечно любимейшая роль Василия Ланового. Этот его небрежный жест в сторону моря:

"Красиво плывут... Вон та группа в полосатых купальниках" Это незабываемо!

Видела конечно же и другие фильмы из списка. С огромным удовольствием когда-то смотрела фильм "Будьте моим мужем." и "Дамы приглашают кавалеров". Фильм "Три плюс два" не входит в число моих любимых. "Песни моря" не смотрела, хотя песни из этого фильма звучали когда-то из каждого утюга, да и до сих пор остаются популярными.

...

Peony Rose:

Мои летние любимчики оказались в начале списка.

Выбирала из:

"Берегите женщин" (1981г.)

"Будьте моим мужем" (1981г.)

"Дама с попугаем" (1988г.)

Итого - голос за

"Берегите женщин" и отличную команду девушек и кока

...

Shelly:

Все фильмы замечательные, так и повеяло настоящим летом, морем. Проголосовала за

"Берегите женщин". Нравится очень, а песни Антонова м-м-м.

Любимые эпизоды с помывкой и сушкой макарон и тот, где взятый в ансамбль на замену активист гитару подключил

. Вторым эшелоном для меня идут-

"Спортлото-82" и

"Полосатый рейс". Третьим-

"Печки-лавочки"(один эпизод с туалетом чего стоит-"Товарищи, у меня понос"), а инженер железнодорожных путей с авиационным уклоном. Ну ещё сразу вспомнились

"Дама с попугаем", "Будьте моим мужем" и

"Моя морячка".

...

Татьяна Милованова:

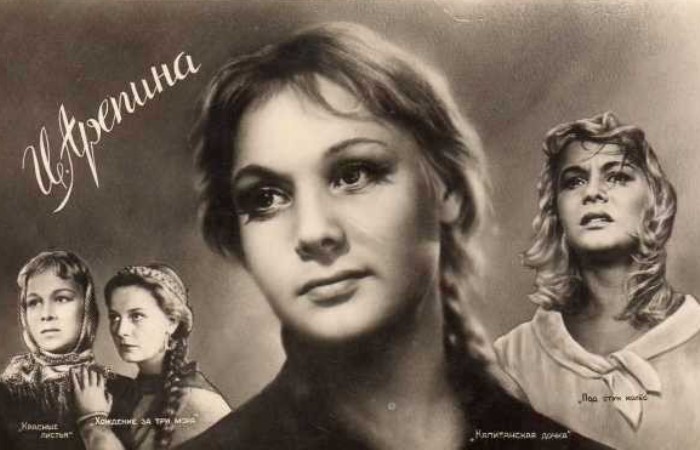

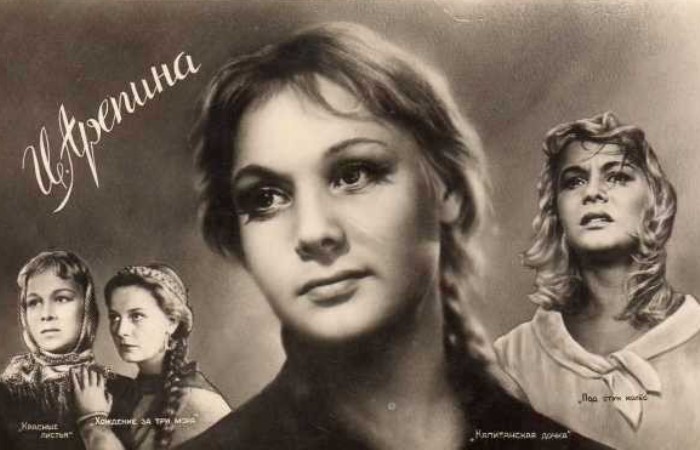

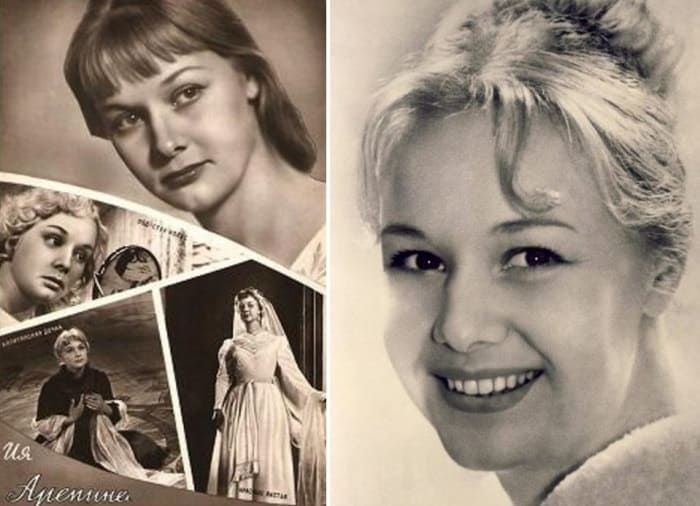

14 лет назад ушла из жизни актриса, звезда советского кино 1950-1960-х гг., одна из самых красивых женщин того времени, имени которой в начале ХХI в. уже никто не помнил, – Ия Арепина. Она сыграла больше 20 ролей в кино, но самой знаменитой работой, принесшей ей славу и признание, стала главная роль в фильме «Капитанская дочка». Вскоре после этого триумфа актриса неожиданно исчезла с экранов. Ее коллеги говорили о том, что виной всему – ее скандальный характер, однако зрители не догадывались о том, что на самом деле все было совсем по-другому.

Ия Арепина родилась в многодетной крестьянской семье в Мордовии в 1930 г. Ее детство было трудным и голодным: во время войны им приходилось питаться травой и лепешками из картофельных очистков. Когда дети просили у матери поесть, она отвечала: «Плывите за речку и там паситесь». Но даже в тяжелые военные времена Ия мечтала о том, как станет киноактрисой и покорит сердца миллионов зрителей. Поэтому после школы она не раздумывая отправилась поступать в театральный институт.

На вступительных экзаменах во ВГИКе наивная провинциалка произвела настоящий фурор: толстые шерстяные носки, вязаная кофта, подпоясанная широким поясом, жирно наведенные черные брови. Один из членов приемной комиссии не удержался и спросил, откуда у натуральной блондинки такие брови. Ия чуть не расплакалась: «Ну и что, у всех есть брови, а мне что, нельзя?». Преподаватели покатывались со смеху, но в институт девушку все же приняли.

Во ВГИКе ее называли «непосредственность номер один». Над провинциалкой потешались все однокурсники. «Я целый километр от института до общежития топала пешком, – вспоминала Ия Алексеевна, – не зная, что можно доехать на трамвае, а по дороге жевала батон, который называла «большая булка». Тем не менее еще во время учебы она начала сниматься в кино, правда, это были роли второго плана.

Кадр из фильма *Капитанская дочка*, 1958

Ия Арепина в фильме *Капитанская дочка*, 1958

Публикации об Арепиной в прессе

Настоящий успех пришел к актрисе, когда она сыграла главную роль в фильме «Капитанская дочка» (1958). До последних дней Ия Арепина гордилась тем, что стала единственной русской «капитанской дочкой». Она сыграла больше 20 ролей в кино, но у зрителей ее имя ассоциировалось только с Машей Мироновой. По словам ее партнера по съемочной площадке Олега Стриженова, после «Капитанской дочки» в Ию Арепину «была влюблена вся Россия».

Ия Арепина в фильме *Большая семья*, 1954

Ия Арепина в фильме *Девушка с маяка*, 1956

На рубеже 1950-1960-х гг. Ия Арепина была востребованной и очень популярной актрисой. А в середине 1960-х гг. неожиданно исчезла с экранов. Как потом выяснилось, на съемках очередной картины молодой режиссер предложил актрисе стать его любовницей. Ия не только отказала, но еще и уехала со съемок, написав руководству объяснительную, в которой сообщила причину своего отъезда. Актриса гордилась тем, что все роли ей доставались в честной конкуренции, путем кинопроб, а не из-за романов с режиссерами. Но в ответ на свою объяснительную Ия Арепина получила строгий выговор за срыв съемок, а в режиссерской среде за ней прочно закрепилась слава скандалистки, с которой не стоит связываться. Актрису перестали приглашать на пробы, и ее имя было надолго предано забвению. Одной из последних ее работ стала эпизодическая роль в фильме Шукшина «Калина красная», где она сыграла сестру главного героя.

Кадр из фильма *Девушка с маяка*, 1956

Кадр из фильма *Илья Муромец*, 1956

В личной жизни Ия Арепина тоже пережила немало потрясений. Еще в юности она вышла замуж за кинооператора Юлия Куна, но спустя несколько лет они расстались – оба были горячими, гордыми и несдержанными, к тому же муж был против того, чтобы Ия продолжала сниматься в кино. С сыном отношения тоже не сложились – он рано ушел из дому и потом почти не общался с матерью. Во второй раз актриса вышла замуж за переводчика Вадима Мильштейна, но и этот брак распался.

Кадр из фильма *Красные листья*, 1958

Причиной неудач в личной жизни актриса считает то, что всегда была максималисткой и хотела, чтобы в отношениях была полная отдача. «Я очень сильно любила, настолько сильно, что на мое чувство невозможно было ответить так же. Ведь если я люблю, и люблю сильно, почему ко мне могут относиться вполсилы?» – недоумевала она. Но такой любви она так и не встретила и после 30-ти решила родить дочь от человека, которого не связывала никакими обязательствами.

Ия Арепина в фильме *Под стук колес*, 1958

Кадр из фильма *Под стук колес*, 1958

Как-то в интервью Ия Арепина призналась: «На самом деле я очень несчастная… С плохим характером… Неуживчивым. Очень гордая. Это мне так мешало в личной жизни…».

Ия Арепина в фильме *После бала*, 1961

В 1991-1992 гг. актриса перенесла два инфаркта подряд, затем заболела астмой. Следующий сердечный приступ случился в 2003 г, и его она уже не смогла пережить. На похоронах актрисы было чуть более десятка человек.

Кадр из фильма *Калина красная*, 1973...

Татьяна Милованова:

Кадр из фильма *Тихий Дон*, 1957

Кадр из фильма *Тихий Дон*, 1957

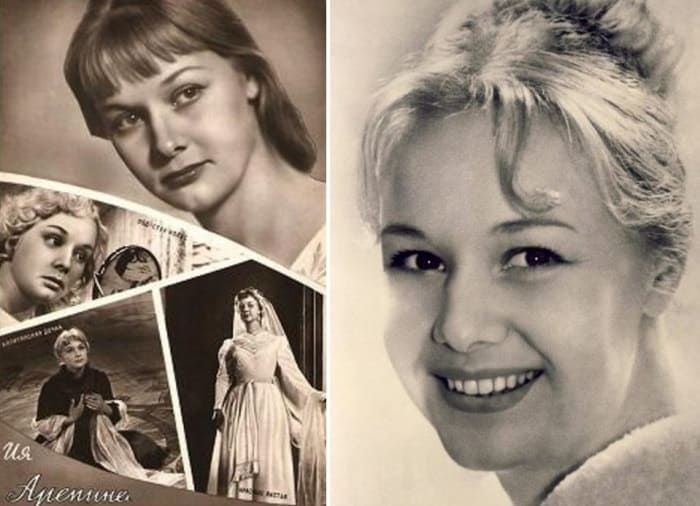

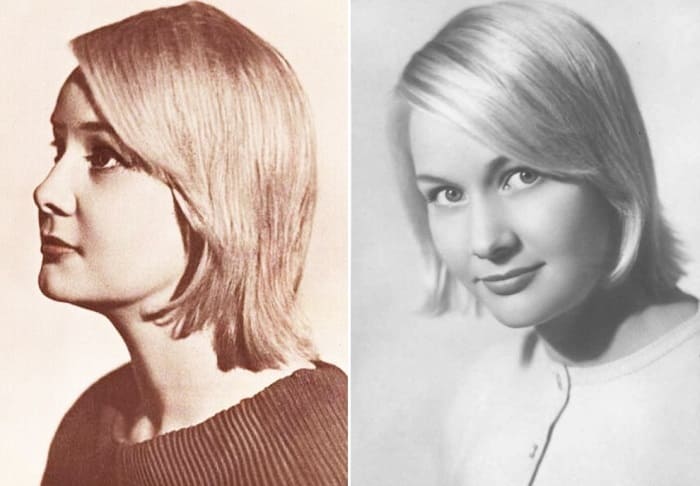

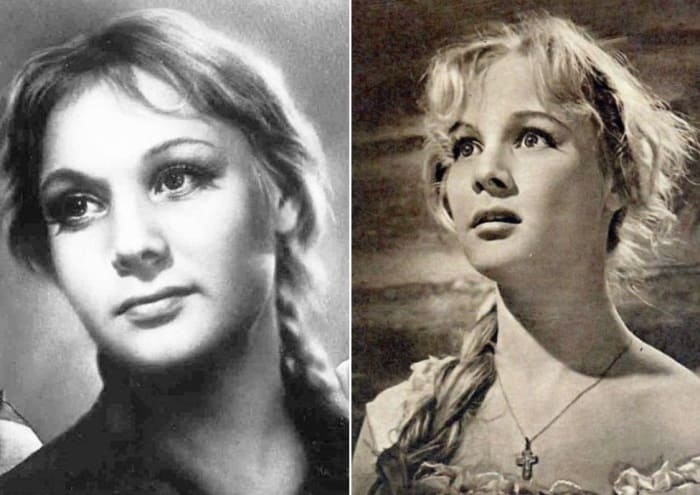

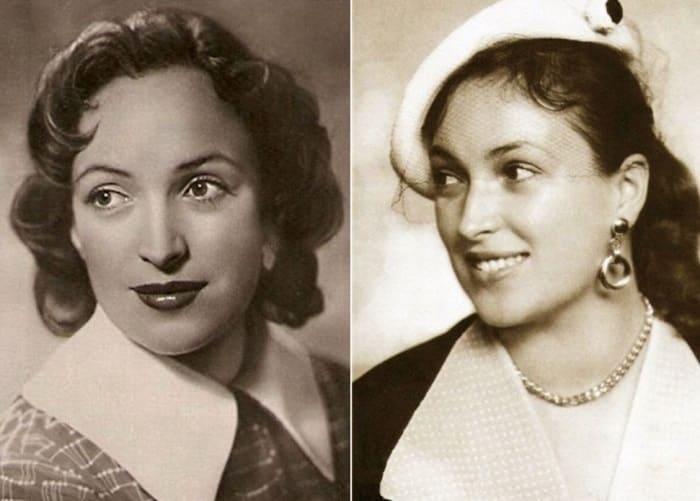

9 июля исполняется 84 года актрисе театра и кино, певице, народной артистке РСФСР Зинаиде Кириенко. Ее творческий взлет был стремительным: слава пришла к ней после одной из первых работ – роли Натальи, жены Григория Мелехова, в «Тихом Доне». А фильмы «Судьба человека» и «Казаки» закрепили успех. К середине 1960-х гг. Зинаида Кириенко стала одной из самых известных и востребованных актрис. И вдруг неожиданно исчезла с экранов. Только через 10 лет актриса смогла вернуться в кино, хотя о причинах затянувшейся творческой паузы она не говорила еще долгие годы.

Стать актрисой Ида (так ее называли родители) мечтала с пяти лет, поэтому сомнений в выборе профессии у нее не было. Правда, во ВГИК она поступила со второго раза, зато она попала на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой, знакомство с которыми было для нее судьбоносным. Когда ее спросили о том, почему она хочет стать актрисой, девушка не раздумывая ответила: «Я хочу быть актрисой, чтобы отдать свою душу, чтобы люди так же переживали вместе с моими героинями, как это было со мной. И чтобы я помогала людям своим участием, своим пребыванием в искусстве».

Еще на первом курсе она получила роль в фильме «Надежда». Как оказалось, Герасимов присматривался к молодой актрисе, планируя пригласить ее в более масштабный проект – «Тихий Дон». Так Зинаида получила роль Натальи Мелеховой. Правда, на съемках не обошлось без скандала: накануне сестра уговорила актрису покрасить волосы, и когда режиссер увидел Наталью Мелехову с крашеными волосами, набросился на Кириенко с криками. Актриса разрыдалась и заявила в ответ, что в таком случае больше не будет играть в кино и уедет домой. Съемки продолжились, и режиссер больше никогда не повышал на нее голос. Зинаида была влюблена в Сергея Герасимова, но он осадил ее – в ответ на признание в любви посоветовал быть сдержаннее в чувствах.

Зинаида Кириенко в фильме *Тихий Дон*, 1957

Кадр из фильма *Тихий Дон*, 1957

На момент окончания ВГИКа Зинаида Кириенко была уже всесоюзно известной актрисой с пятью главными ролями в творческом багаже. После «Судьбы человека», «Повести пламенных лет», «Казаков» поклонники ходили за ней толпами. Но слава и красота сыграли с ней злую шутку: однажды в нее влюбился один из высокопоставленных чиновников, фамилии которого она не называет до сих пор. Актриса отказалась стать его любовницей, и в отместку за это он сделал все для того, чтобы зрители забыли о Зинаиде Кириенко на долгие годы. Около 10 лет она не снималась в кино.

Зинаида Кириенко в фильме *Поэма о море*, 1958

Зинаида Кириенко в фильме *Казаки*, 1961

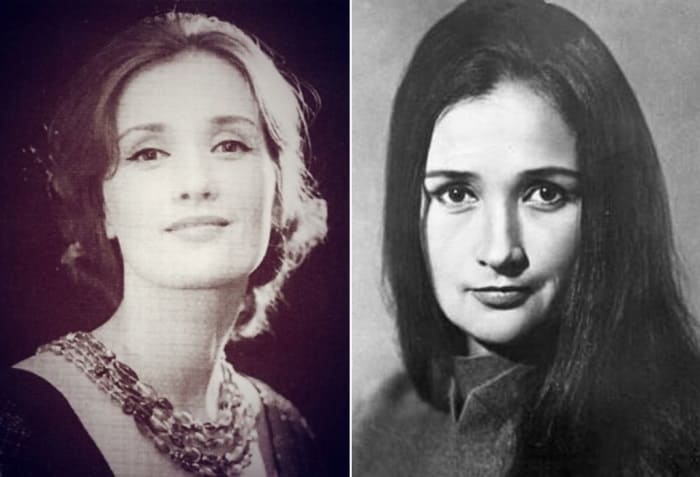

К вынужденному простою актриса отнеслась по-философски, без слез, жалоб и проклятий. Это время она посвятила театру, сольным выступлениям на сцене (у нее были хорошие вокальные данные) и своей семье. Еще во время съемок в фильме «Казаки» Зинаида познакомилась с парнем из массовки Валерием Тарасевским. На тот момент ей было 27, а ему – всего 17, но тем не менее через два месяца после знакомства они решили пожениться и больше никогда не расставались, до самой смерти Тарасевского в 2004 г. У них родилось двое сыновей, которые в будущем не стали связывать свою судьбу с актерской профессией.

Зинаида Кириенко с мужем и сыном

Вернуться на экраны Кириенко смогла только в 1974 г., когда Евгений Матвеев рискнул пригласить опальную актрису в фильм «Любовь земная» на роль Ефросиньи. Возвращение было триумфальным, через 3 года она снялась в продолжении фильма – «Судьба», за этой ролью последовали другие. Она снова была востребованной и популярной, но в 1990-е гг. грянул кризис, и актриса опять осталась без работы. В 1996 г. она сыграла в фильме «Любить по-русски-2», в 2002 г. – в «Письмах к Эльзе», затем было еще несколько сериалов, но достичь прежних высот ей уже не удалось.

Кадр из фильма *Судьба*, 1977

В фильме *Два капитана* Зинаида Кириенко сыграла роль матери Сани Григорьева

Зинаида Кириенко в фильме *Любить по-русски-2*, 1996

Постсоветский кинематограф не вызывает у нее вдохновения, она считает, что раньше фильмы «несли какие-то нравственные идеалы, а сейчас экран заполонили бандиты и путаны. Видно, время сейчас такое – свободы совести и свободы от совести». Зинаида Кириенко уже давно не снимается в кино, но зрители о ней не забывают. Актриса – частая гостья на телепередачах и ток-шоу, ведет достаточно активный образ жизни и выглядит намного моложе своих лет. Секретом своей красоты и молодости считает то, что никогда не держала ни на кого обид, не гналась за деньгами, жила в любви и гармонии и не разменивалась на случайные связи.

Актриса с мужем, Валерием Тарасевским

Она считает себя счастливой – ведь все, о чем она мечтала, сбылось, и страдать в реальной жизни ей приходилось намного меньше, чем на экране, ведь ее судьба, в отличие от киногероинь, сложилась очень удачно.

...

Татьяна Милованова:

валюша писал(а):Танюша, ну просто не могу не высказать тебе спасибо за прекрасные репортажи о наших любимых актёрах. Все их читаю с удовольствием и с нетерпением жду новых.

Tannit писал(а):Татьяна, спасибо за статью.

Прекрасное оформление.

И все предыдущие статьи об актерах читала с большим удовольствием.

Девочки, я с удовольствием прочитала Ваши слова благодарности! Мне и самой очень интересно узнавать что-то новое об актерах нашего кино и я всегда с радостью делюсь информацией с вами.

12 лет назад, 26 марта 2005 г., ушла из жизни великолепная актриса, Народная артистка СССР Клара Лучко. В Советском союзе это имя знали все благодаря фильмам «Кубанские казаки», «Цыган» и «Возвращение Будулая». В середине 1990-х гг. она перестала сниматься в кино, и на родине о ней начали забывать. А вот за рубежом ее заслуги перед кинематографом оценили по достоинству: в 1996 г. в США она заслужила титул «Женщины мира», а в 2000 г. в Великобритании ей присудили титул «Женщины тысячелетия».

Артистка с мировым именем родилась в украинском селе под Полтавой. Ее назвали в честь революционерки Клары Цеткин. О своем детстве актриса позже вспоминала: «Меня в принципе никто не воспитывал. Потому что мама работала председателем колхоза в одном селе, а папа был директором совхоза, но в другом. Я жила с бабушкой. Это была мамина родная сестра, но мы называли её бабушкой. Я с ней прожила почти всю свою жизнь. Я была замкнутой девочкой. Много читала, размышляла, думала, вела дневник. Очень любила кино и мечтала о сценической карьере с детства».

В школе Клара Лучко занималась в театральном кружке, хотя ее увлечений не поддерживали родители. Когда в 1941 г. началась война, семья Лучко уехала в эвакуацию в Казахстан, где Клара закончила школу. Там же она поступила во ВГИК. А после войны, когда институт вернулся в столицу, Лучко продолжила там обучение на курсе Герасимова и Макаровой.

Хотя в институте способности Клары Лучко никто из преподавателей не считал выдающимися, она успешно закончила обучение и получила диплом с рекомендацией: «Лучко – тургеневская героиня, ей подойдут лирические классические роли». Однако ее кинокарьера началась совсем не с тургеневских барышень. В 1948 г. Сергей Герасимов пригласил ее в свой фильм «Молодая гвардия» на роль тетушки Марины, хотя она мечтала о роли Ульяны Громовой. Затем она снялась еще в нескольких фильмах, однако работы были неудачными, и Клара начала сомневаться в правильности выбора своей профессии.

Кадр из фильма *Кубанские казаки*, 1949

Кадр из фильма *Кубанские казаки*, 1949

Однажды на молодую актрису обратил внимание режиссер Иван Пырьев и пригласил ее на пробы на роль молодой колхозницы Даши Шелест в своем фильме «Веселая ярмарка». Ее утвердили, и она отправилась вместе с другими актерами на съемки в совхоз «Кубань», где всем им пришлось трудиться наравне с настоящими колхозниками – Пырьев считал, что это им поможет вжиться в роли. Фильм понравился Сталину, только он посоветовал поменять название – так вся страна увидела «Кубанских казаков».

Кадр из фильма *Кубанские казаки*, 1949

Клара Лучко с мужем Сергеем Лукьяновым в фильме *Кубанские казаки*, 1949

Эта роль принесла Кларе Лучко всесоюзную популярность. Молодая актриса стала лауреатом Государственной премии, на Кубани ей присвоили звание почетной казачки, а в городе Курганинске в 2005 г. ей поставили памятник. Она признавалась: «Мне писали тысячи зрителей, они смотрели фильм много раз и все песни знали наизусть. На меня обрушился шквал писем от женихов. Писали со всей страны, предлагали руку и сердце». Однако ее избранником стал актер Сергей Лукьянов, который сыграл главную роль в «Кубанских казаках». Через год после съемок они поженились и прожили вместе 15 лет.

Клара Лучко в фильме *Двенадцатая ночь*, 1955

Клара Лучко с мужем Сергеем Лукьяновым в фильме*Двенадцатая ночь*, 1955

В 1955 г. Ян Фрид пригласил Лучко в свой фильм «Двенадцатая ночь» по одноименной комедии Шекспира, где она должна была сыграть сразу 3 роли. Многие сомневались в том, что актриса справится с этой задачей, однако результат превзошел все ожидания. Картину отправили в Эдинбург на Шекспировский фестиваль, и она получила блестящие рецензии от шекспироведов. А когда 45 лет спустя в Кембридже определяли лучших актрис в истории, Клару Лучко удостоили титула «Женщина тысячелетия в области кинематографа».

В 54 года муж Клары Лучко скончался от инфаркта, что стало для нее большим потрясением. К тому же все реже стали поступать предложения о съемках. Роль Клавдии в «Цыгане» и «Возвращении Будулая» вернула ей прежнюю популярность. А спустя 8 лет после смерти мужа актриса снова вышла замуж – за журналиста Дмитрия Мамлеева. Об этом браке она говорила: «Знаете, главное – это понимать друг друга. Я часто уезжаю на съёмки, в экспедиции. Он никогда не упрекает меня за то, что дома что-то не так, что я чего-то не успеваю. Он понимает, что такое работа, и я его понимаю. Поэтому, наверное, мы и живём так хорошо».

Клара Лучко в фильме *Красные листья*, 1958

Клара Лучко в фильме *Снежная сказка*, 1959

Клара Лучко в фильме *Дача*, 1973

Клара Лучко продолжала сниматься в кино до середины 1990-х гг., а затем оставила кинематограф, хотя могла сниматься и дальше – и в 75 лет актриса великолепно выглядела. 26 марта 2005 года ее не стало. Причиной смерти был оторвавшийся тромб.

Кадр из фильма *Цыган*, 1979

Клара Лучко и Михай Волонтир в фильме *Цыган*, 1979

Кадр из фильма *Возвращение Будулая*, 1985

Актриса говорила: «На протяжении всей моей жизни случалось много и плохого, и хорошего, но у меня выработалось одно правило, которое я неукоснительно выполняю: никогда не показывать, что тебе плохо. Если на душе гадко и я чувствую, что не смогу на людях сказать «у меня все хорошо», то просто не выхожу из дома».

Источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/260317/33943/

...

Tannit:

Приветствую!

Татьяна, спасибо за статью о Лучко.

На не подписанном фото Клара Лучко в роли Мадлен Локар (Монсегюр) из фильма "Ларец Марии Медичи", по роману Еремея Парнова.

...

.

.

Любимые эпизоды с помывкой и сушкой макарон и тот, где взятый в ансамбль на замену активист гитару подключил

Любимые эпизоды с помывкой и сушкой макарон и тот, где взятый в ансамбль на замену активист гитару подключил