Увлекаетесь ли вы историей? |

||||||

| да, очень |

|

66% | [ 154 ] | |||

| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |

|

2% | [ 6 ] | |||

| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |

|

1% | [ 3 ] | |||

| нет, но хотелось бы |

|

4% | [ 11 ] | |||

| По стольку по скольку... |

|

5% | [ 12 ] | |||

| раньше улекалась(ся) |

|

4% | [ 10 ] | |||

| скорее да, чем нет |

|

14% | [ 33 ] | |||

| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |

|

0% | [ 1 ] | |||

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

Москвичка:

Девочки, я только что вернулась из Питера. Я обожаю Кронштадт (может, потому что он гораздо более московский, чем питерский

Меня всегда интересовали различные оборонительные сооружения (Кронштадт в этом отношении, конечно, уникален; сомневаюсь, что где-то в мире найдётся что-то равное ему). Может, стоит нам поговорить на эту тему? Начиная, допустим, с Китайской стены или Змиёва вала и заканчивая линией Маннергейма и линией Сталина ("Сталинский рубеж") или даже недостроенной линией Молотова?

Мона (которая - поздравляю - наконец-то прорвалась на ЛВН, победив свою каверзную технику) могла бы нам рассказать про севастопольские форты (которые на самом деле батареи) - лучше неё, думаю, мало кто может об этом рассказать (это я подлизываюсь

И, конечно же, со всеми этими сооружениями связано немало интересных историй. Может, вспомним свою "защитную" историю? И не только свою?

froellf:

Москвичка писал(а):

Девочки, я только что вернулась из Питера. Я обожаю Кронштадт (может, потому что он гораздо более московский, чем питерский - хотя сами кронштадтцы со мной, наверное, не согласятся)

Но,нон,о! Это святое! Вон, тут девочки с Форума встречались летом в Питере и ездили в Кронштадт. Солнышке очень там понравилось. Она написала про свои впечатления Вот в этой темке Там очень красивые фотографии.

Но,нон,о! Это святое! Вон, тут девочки с Форума встречались летом в Питере и ездили в Кронштадт. Солнышке очень там понравилось. Она написала про свои впечатления Вот в этой темке Там очень красивые фотографии.

А про ффорты я попробую что-нибудь найти и вам показать.

miona писал(а):

Целиком и полностью - ЗА!!!!

Ой, всем - здравствуйте!

Ой, всем - здравствуйте!

Здравствуй, душа моя Мона! Рада очень твоему возвращению!

tatianadik:

» Празднование Хэллоуина

Празднование Хэллоуина

Хэллоуин уже давно один из самых любимых праздников в западных странах, а сейчас празднование Хэллоуина потихоньку добралось и до нас.

Празднование Хэллоуина берет свое начало от кельтского праздника Самайн (Самхейн). Жившие на территории современной Великобритании кельты делили год на две части - светлую и темную, летнюю и зимнюю. В конце октября начиналась темная пора года, по традиции временем ее начала считалось полнолуние. Эта дата выпадала на месяц самониос, со временем название месяца трансформировалось, дав имя празднику нового года - Самайн.

Кельты считали, что в это время открывается дверь в загробный мир, и тени умерших людей возвращаются на землю. Чтобы уберечь себя от них и умилостивить духов, кельты жгли костры, приносили жертвы и надевали на себя костюмы из звериных шкур, желая отпугнуть привидений.

Ночь на 1 ноября, когда по преданиям открывалась граница между мирами живых и мертвых именовалась Самхэйн или Самайн, считалась главным праздником древних народов. Язычники кельты придавали ему большое значение и, дабы не стать добычей тени мертвых наряжались в звериные головы и шкуры, гасили очаги в своих домах и всем своим устрашающим видом отпугивали привидений.

Угощения духам выставлялись на улице, а сами жители собирались у костров, которые разводили кельтские жрецы друиды.

В эту ночь в жертву приносили животных, делали предсказания и зажигали зимний очаг, внося в дом язычки священного пламени. Традиция празднования передавалась из века в век до тех пор, пока в I в. нашей эры римляне не завоевали территорию кельтов.

С принятием христианства католическая церковь стремилась заменить языческие праздники церковными. В IX веке 1 ноября было утверждено как День всех святых Папой Римским Григорием III. В этот день прославляли мучеников и святых. Собственно, изменилось название, а суть праздника не изменилась. Кстати, название Хэллоуин - это искаженное All Hallows Even, что как раз и значит "День всех святых".

В Америку, откуда Хэллоуин и начал свое шествие по планете, став одним из самых известных праздников, его завезли ирландские иммигранты. Именно там празднование Хэллоуина "оброс" всем известными атрибутами вроде костюмов нечисти, тыкв и выклянчивания сладостей. Теперь он не похож ни на языческий Самайн, ни на христианский канун Дня всех святых.

Кстати, энтузиасты, занимающиеся возрождением древних кельтских традиций, считают, что следует разделять празднование Хэллоуина и Самайна, ведь несмотря на то, что Хэллоуин произошел от древнего кельтского фестиваля, яблочко упало от яблони довольно далеко, и теперь эти праздники имеют мало общего.

Когда мы слышим слово "Хэллоуин", мы сразу вспоминаем о выдолбленных тыквах с вырезанными на них страшными рожами. Такая тыква называется jack-o'-lantern - "фонарь Джека" или "светильник Джека". Ирландская легенда говорит, что старина Джек, ирландский фермер (по некоторым версиям - кузнец), был пьяницей, каких свет ни видывал, да еще и не упускал возможности сыграть в картишки - на деньги, разумеется. Однажды он продал дьяволу душу за кружку эля, но умудрился дважды его провести. Когда Джек все-таки умер, он не смог попасть в рай из-за пристрастия к алкоголю и азартным играм, но и в ад дьявол его не взял, сказав идти, откуда пришел. У Джека была с собой тыква, он сделал из нее фонарь с угольком внутри, да так до сих пор и скитается по свету. Поэтому празднование Хэллоуина не обходится без тыквенных фонарей.

И какое празднование Хэллоуина без маскарадных костюмов? Благо, ассортимент нечисти настолько велик, что долго думать над костюмом не придется. Традиционные костюмы ведьм, вампиров, скелетов, колдунов, оборотней и летучих мышей в последние годы соседствуют с костюмами героев ужастиков и даже героев книг о Гарри Поттере. Нарядившись в костюмы, дети обходят окрестные дома и с фразой "Trick or Treat!" ("шалость или угощение" - хэллоуинский вариант "кошелек или жизнь") выпрашивают у взрослых сладости. А молодежь закатывает шумные костюмированные вечеринки с конкурсами и развлечениями.

Один из самых древних конкурсов - яблочный бобин. Задача соревнующихся - выловит зубами яблоки из сосуда, полного воды. Конкуры с яблоками на Хэллоуин - дань римлянам. Когда они завоевали Британию, Самайн совпал с празднествами в честь богини плодородия Помоны, символом которой считалось яблока. Эти два праздника смешались в сознании людей, и теперь празднование Хэллоуина не обходится без конкурсов с использованием яблок. А еще Хэллоуин принято гадать - загадочная мрачная атмосфера соответствует.

Традиционными цветами Хэллоуина считаются фиолетовый и ярко-оранжевый. Конечно, не обходится без черного, ярко-красного, белого цветов и их сочетаний. Хорошим дополнением к костюму станет необычный грим или яркий макияж и вычурная ведьминская прическа.

Празднование Хэллоуина в наших широтах становится все более популярным. Возможно, он не имеет здесь таких глубоких корней, как на Западе, но если есть дополнительный повод повеселиться и вспомнить детство, нарядившись в маскарадный костюм - то почему бы и нет?

материал взят http://strana-sovetov.com/miscellaneous/holidays/3348-halloween.html

Vlada:

tatianadik писал(а):

Празднование Хэллоуина

Татьяна, спасибо, было интересно узнать истоки праздника. У нас в стране он уже почти привычен, по крайне мере, мы у себя на работе для молодежи проводили его -был конкурс на лучший костюм, на лучшую фигуру из тыквы, играли в коллективные игры с элементами триллеров и ужасов, всем понравилось.

tatianadik:

» КАТАРЫ-АЛЬБИГОЙЦЫ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ XIII в.

Это да! Масленицу всю зиму ждешь с нетерпением. Ведь это связано с проводами зимы и встречей весны! Спасибо за оценкуА сейчас я расскажу про любимые исторические периоды. Только друзья, я дилетант, инженер-технолог по профессии и история - это мое хобби и оно неразрывно связано с чтением исторической художественной литературы. Так что чаще всего я смотрю на историю глазами авторов. Если где-то будут косяки и несостыковки - поправляйте! Любимый периоды - средневековье и следующее за ним Возрождение. Я просмотрела, что здесь по этим периодам написано - очень интересно, особенно про крестовый поход детей (я по этой теме ничего не читала), спасибо и про Алиенору Аквитанскую - тоже очень хорошо. Темы про КАТАРОВ(АЛЬБИГОЙЦЕВ), не нашла, так что напишу кое-что, и дам ссылки на книги по теме.

КАТАРЫ-АЛЬБИГОЙЦЫ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ XIII в.

Замок Монсегюр

Замок Монсегюр

Сам термин «катары» — греческого происхождения, в переводе его можно истолковать как «чистые» или «просветленные». По мнению ряда исследователей, катаризм в форме учения попал в Западную Европу либо с Балкан, либо из Святой Земли — Палестины, причем носителями этих идей выступали купцы, путешественники, паломники, ученые, возможно даже рыцари-крестоносцы, возвращавшиеся из поездок и походов на Ближний Восток.

По всей вероятности, катаризм сформировался на базе еще более древнего учения — манихейства. Оно возникло в Персии, на территории современного Ирана. Само название происходит от имени создателя религиозной доктрины — мистика-проповедника Мани .

Что же представляла собой эта великая «неистребимая ересь катаров»? Другое ее название — «альбигойская» происходит от названия одного из ее центров на французском юге — города Альби.

Учение катаров возникло в Окситании, на юге Франции. Как пишет в книге "Тайна катаров" Жерар де Сед, "в истории Окситании переплелись веры и народы, в результате чего на основе синтеза культур сложилось своеобразное общество, расположенное не к пассивному восприятию догм, а к творческому свободомыслию, следовательно, к ересям, ибо еретик более, чем кто-либо другой, чувствует себя свободным".

Секрет их влияния заключался в том, что слова у них не расходились с делом, в то время как католическое духовенство поступало прямо противоположным образом. Народ называл их Совершенными, или Добрыми Людьми. Добрые Люди сделали своим девизом выражение Иакова: "La fe sens obras morta es" – "Вера без дел мертва есть" (Иак. 2:26). Излюбленное Евангелие катаров – Евангелие от Иоанна, любимого ученика Христа, эзотерика, возвестившего после прихода Отца и Сына третье пришествие – пришествие Святого Духа, Утешителя Эры Водолея. Их основным мотивом было поучение Иоанна: "Пока у вас будет свет, верьте в свет. И вы станете детьми света".

Основным постулатом учения катаров была мысль о том, что Царство Света наступает для человека при жизни. Возникает вопрос: откуда же черпали катары свою уверенность в наступлении Царства Света, если не в непосредственном прижизненном видении нематериальных сфер? Именно это видение придавало катарам сверхъестественную духовную силу. Всю жизнь они тренировали тело и ум, занимаясь таинственными упражнениями, позволявшими им покидать чувственный и видимый мир и перемещаться в сферу познания (гносиса), т. е. туда, где царит осознание и происходит просветление души, где они могли созерцать "новую землю и новое небо", невидимые для большинства смертных.

Духовенство

Для катаризма с самого начала был характерен резкий антиклерикализм (критика так называемых «предрассудков церкви Римской» — культа святых, реликвий, изображений и т. д.). Однако, критикуя «отступничество церкви Римской», они никогда не утверждали того, что Церковь и её иерархия не нужны вообще.

Как и у католиков, в церкви катаров существовало разделение на клир и мирян. Миряне (лат. credentes, или «верующие») не должны были отрекаться от своих прежних католических привычек или привязанностей, но они признавали духовный авторитет катарских наставников (лат. perfecti, или «совершенных»).

Катарский клир соединял в себе смешанные функции священников и монахов. К нему причислялись как мужчины, так и женщины. Подобно католическим священникам, катарские совершенные проповедовали, обеспечивали ритуал спасения душ и отпущение грехов. Подобно монахам, они жили в общинах, соблюдали посты и воздержания и ритуальные часы молитв.

Так же, как и католический епископ в своей епархии, катарский епископ являлся источником священства, от его рук происходило посвящение членов общины. Крещённые (высвяченные) епископом верующие вели жизнь, посвященную Богу, и считали, что имеют власть отпускать грехи. Эта власть, как считалось, передаётся от «одних „добрых людей“ к другим». В текстах катаров она составляет суть «ордена святой Церкви». Катары считали, что их епископы передают друг другу эту традицию по прямой линии от апостолов.

Во главе каждой катарской Церкви стоял епископ и два его помощника (коадъютора) — «старший Сын» и «младший Сын», также высвяченные епископом на этот сан. После смерти епископа, «старший Сын» становился его непосредственным преемником. Территория епископства была разделена между определённым количеством диаконов: они играли посредническую роль между епископской иерархией и общинами, находящимися в деревнях и городках, которые они регулярно посещали. Сами епископы редко жили в крупных городах, предпочитая общины небольших городков. По мнению историков, такая церковная организация напоминает структуру ранней христианской Церкви.

Общины

Подобно католическим монастырям, монашеские дома катаров были местами, где проходило обучение неофитов, желавших вести религиозную жизнь. Там они на протяжении двух или трёх лет изучали катехизис и свои религиозные обязанности, после чего приносили необходимые обеты, и епископ посвящал их путём наложения рук. Церемония крещения (посвящения) была публичной, и на ней обязательно присутствовали верующие.

Проповедники и проповедницы регулярно покидали свои общины для исполнения религиозного долга, а также навещали родственников и друзей в городе или его окрестностях.

Женские и мужские общины катаров жили собственным трудом. Некоторые из этих общинных домов были подобием современных хосписов, где верующие получали духовное руководство и утешение, и обеспечивали себе — как они говорили, «счастливый конец», приносящий спасение души.

Мужские монашеские общины управлялись «старшими», женские — «приориссами» или «управительницами». Монашеские дома катаров не носили закрытого характера и часто имели при себе мануфактуры. Они были очень многочисленны в городах, активно участвуя в местной экономической и социальной жизни.

Катарские монахи следовали «Правилам справедливости и правды» и евангельским предписаниям. Они избегали убийства (в том числе убийства животных), лжи, осуждения и так далее. Всё это считалось тяжким грехом, обесценивавшим нисшедший на них Дух. Согрешивший должен был совершить покаяние и заново пройти «consolament» — таинство, название которого непосредственно происходит от общехристианского термина «Утешитель».

Жерар де Сед упоминает о том, что сегодня нужно постучаться в дверь одного из домов Арка, чтобы встретить того, кто подхватил факел катаров, передаваемый из рук в руки, из поколения в поколение. Достоверно о нём известно одно: этот человек – последний из Совершенных, его зовут Деода Роше. Сам Роше не скрывает своего восхищения ещё одним Посвящённым, с которым встретился всего один раз и тридцать лет состоял в переписке. Он так рассказывает об этом: "Штайнер был удивительным существом. Он умел принимать вид тела из Света. Вы можете в это не верить, однако святой Павел писал: Не всякая плоть одинакова, есть тела земные и есть небесные. Совершенно ясно, что катары знали об этом".

У катаров существовало три основных обряда, каждый из которых символизировал постепенное преображение тела: малое благословение вызывало помощь Внутреннего Учителя, просветлявшего глаза Гения, т. е. Высшего "Я", чья сила растёт благодаря очищению психических сил; обряд преломления хлеба символизировал поглощение жизненных и чистых эфирных сил; наконец, большое благословение – утешение символизировало прижизненное преображение физического тела в чистый Свет. При этом Посвящённый во время испытания должен был увидеть "форму Света" своей души и осознать единение, брачный союз с Высшим "Я".

Но не только вышеописанное выделяло катаров из числа других, но и то, как умело они зашифровывали свои знания, скрывая их от непосвящённых и в то же время не переставая держать их на виду. Подобный приём использовали окситанские трубадуры, песни, распеваемые ими, представлялись непосвящённым красивой любовной лирикой, в которой некий воздыхатель упорно добивался любви Прекрасной Дамы.

Тробадор – слово, которое сейчас произносится как трубадур, происходит от слова trobar. По-окситански так называют выдумщика, умеющего придумывать изящные фигуры речи, т. е. употреблять слова в непривычном или забытом смысле, завуалированно используя переносные значения слов. Эти поэты предупреждают нас, что их стихи имеют двойной смысл. Тробар, говорят они, – это искусство переплетать слова. Они сочиняли песни и стихи полные свежести и очарования. В поэзии трубадуров мы находим почти все темы, затрагиваемые учением катаров.

Дама, воспеваемая трубадуром, подвергает его ряду испытаний, которые тот должен последовательно выполнить. Так постепенно он становится воздыхателем, затем просителем, потом тем, кто понимает, и, наконец, Посвящённым. В награду за испытания трубадур получает немного: Дама едва обращает на него внимание. Высочайшая награда – поцелуй, но самый что ни на есть невинный! Посвящённый трубадур обязан строго соблюдать свои обязательства по отношению к Даме, прежде всего – держать их отношения в секрете; он также обязан во всём повиноваться Даме.

Под Прекрасной Дамой катары подразумевали свою Церковь, которую они называли Церковью Любви и Истинным Светом. Вот как пишет об этом де Сед: "Тщательно разработанный ритуал Истинной Любви во многом напоминает обряд посвящения. В обоих обрядах необходимо сначала приобщиться к знанию и совершить ряд подвигов. Приближение к сакральной тайне связано с прохождением через символическую смерть, за которой следует новое рождение, потом новая юность, и наконец человек, прошедший все ступени посвящения, становится другим человеком.

Поэзия трубадуров суть поэзия Посвящённых, скрытая любовным флёром. Не случайно поклонники называют её Весёлой Наукой, ибо поэзия – это нечто большее, чем чистое искусство, это ещё и знание, подкреплённое верой сердца, то есть познание (гносис)".

Впоследствии Окситания оказалась колыбелью рыцарей Розы и Креста – розенкрейцеров (символ Креста и Розы обладает глубочайшим смыслом, ибо он обозначает Совершенного Человека, того, кто объемлет своим сознанием весь мир, то есть того, чьё сознание стало всеобъемлющим). Оба учения содержали в себе понятие о Трансцендентном Христе. И, подобно учению христиан-катаров, в основе доктрины рыцарей-розенкрейцеров лежало учение об ищущих своего высвобождения "искрах света".

Упоминая об этом, Жерар де Сед называет русского поэта Александра Блока как одного из посвящённых в тайну христиан-катаров: "Александр Блок, гениальный русский поэт, был совершенно уверен в существовании связи между Окситанией катаров и розенкрейцерами. Он написал об этом пьесу Роза и Крест. Сам Александр Блок подчёркивал, что Роза и Крест – не просто литературное произведение, понять которое можно по определённым вехам и намёткам. ...Я не могу выразиться яснее, чем это делаю, но слов моих всё равно будет недостаточно, ежели я скажу, что тем, кому мой путеводитель покажется туманным, края наши будут непонятны. Кто захочет понять – поймёт".

У этих учений, как мы уже сказали, было много общих положений, но основным из них была идея эманации, по которой души людей и животных суть частички Божественной субстанции. Чем более материальна душа, тем дальше она от своего Создателя, тем несовершенней, однако всякая душа способна возродиться и вернуться к первозданной чистоте благодаря знанию-аскезе, т. е. Высшему познанию (гносису), и тогда она становится способной преобразиться в Свет.

Крестовый поход против альбигойцев.

Уже в 1145 году, во время своей средиземноморской миссии, известный цистерцианский проповедник Бернар из Клерво оплакивал «ужасные оскорбления», которые аристократия окситанских бургад наносила посланникам папы. По его словам, церкви опустели, а в Верфее (замок в Альбижуа) даже не нашлось никого, кто пожелал бы послушать его проповедь. Упоминаемое выше собрание в Сан-Фелис, состоявшееся в мае 1167 года на границе графства Тулузского и виконтства Транкавель (Альби), прошло открыто и безо всяких препон со стороны светской власти. Конец столетия можно считать временами «катарского мира» в Окситании.

В 1198 г. папский престол под именем Иннокентия III занял молодой (37 лет) энергичный Джованни-Лотарь Конти. Это был в высшей степени незаурядный человек. Иннокентий III мечтал о безграничном могуществе католической Церкви, папа мыслил себя правителем христианского мира. Естественно, в силу своих убеждений, папа не мог мириться с существованием и процветанием явной ереси. ...

Зимой 1209 г. началась проповедь крестового похода против альбигойцев. Под его знамена вставали воины северной и центральной Франции, шли боевые дружины из германских земель. В конце весны 1209 г. на Тулузу двинулись, по разным источникам, от 20 до 30 тысяч рыцарей, не считая горожан, вилланов и духовенства. ...

Во время этого крестового похода, длившегося 20 лет, был уничтожен по меньшей мере миллион человек. Альбигойский крестовый поход сыграл решающую роль в учреждении Ордена доминиканцев, а также инквизиции как мощного средства борьбы католической церкви с инакомыслием.

Именно с альбигойским крестовым походом связана печально известная фраза аббата Арно Амори, одного из руководителей крестоносцев: «Режьте всех, Господь узнает своих». (Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eus.)

Одним из первых нападению подвергся хорошо укрепленный город Безье. 22 июля 1209 г. огромное войско оказалось под его стенами. Жители отказались выдать «добрых христиан». Начался беспощадный штурм. Когда крестоносцы ворвались в город, началась самая настоящая резня. В слепой ярости завоеватели подожгли Безье. По официальному донесению Арно-Амальрика в Рим, погибло до двадцати тысяч человек. Альбигойцы предпочли умереть еретиками, чем сдаться на милость своих врагов. ...

В августе 1209 г. пал город-крепость Каркассон, который Монфор превратил затем в свою временную резиденцию. Пал Альби, один из главных центров катаризма. ...

В июне 1210 г., крестоносцы взяли город Минерв. Попытка обратить еретиков в лоно католической церкви успехов не имела. Не желая дожидаться раскаяния альбигойцев, Монфор приказал сложить гигантский костер. Жители города были согнаны на соборную площадь. Предводитель крестоносцев потребовал выйти вперед «совершенным». Из толпы вышло около полутораста человек: женщин и мужчин. Все они были сожжены на одном костре. Никто не молил о пощаде. Люди погибали молча, с улыбкой на устах, веря, что идут на встречу с Богом Света."

В апреле 1216 года Раймунд VI вместе с сыном, будущим Раймундом VII, вернулись из эмиграции в свои земли и вскоре собрали в недовольных городах значительную армию сопротивления. В мае был осажден Бокер, павший через три месяца. Французский гарнизон укрылся в цитадели; в июне на помощь городу пришел Симон де Монфор, но отбить его не смог и в августе снял осаду. Потом он жестоко подавил восстание в Тулузе. Но в сентябре 1217 года Раймунд VI, собрав военные силы, подошел к Тулузе, немедленно снова восставшей против французов и с радостью открывшей ему ворота. Симон, находившийся в области Фуа, срочно вернулся и осадил город, но 25 июня 1218 года во время осады был убит прямым попаданием в голову камня из катапульты. Его сын Амори был вынужден снять осаду.

В ноябре 1225 года Раймунда-младшего, как и его отца, отлучили от церкви. В июне 1226 года Людовик VIII возглавил новый поход. Укреплённые города и замки сдавались без сопротивления. Лишь Авиньон ожесточённо сопротивлялся в течение более трёх месяцев, чтобы наконец в сентябре окончательно капитулировать. Людовик VIII неожиданно скончался в ноябре, и на троне оказался малолетний Людовик IX. Бланка Кастильская, королева-регентша, назначила командиром крестоносцев Юмбера де Боже. В 1227 году пал Ла-Бесед, а в 1228 году Юмбер осадил Тулузу, но не смог ее взять и лишь разорил окрестности. Но силы окситанцев уже иссякли, и в 1229 году Раймунд VII был вынужден подписать с французской короной унизительный договор в Мо.

По вымирании Тулузской династии Лангедок стал владением французской короны. Во время пребывания папы Григория IX на папском престоле инквизиция была наделена всеми полномочиями для уничтожения ереси. Кампания началась в 1233 году. Многие бежали в самое сердце Лангедока, найдя убежище в крепости Монсегюр. В 1235 году инквизиция уничтожила альбигойцев в Альби, Нарбонне и Тулузе.

Катарские цитадели захватывали одну за другой. Монсегюр сопротивлялся девять месяцев, до марта 1244 года, дольше всех других крепостей, будучи полностью отрезанным от внешнего мира. Последним оплотом катаров был замок Керибюс, который пал в августе 1255. Последнего катара сожгли на костре в 1321 году.

Оценка историографов.

Долгое время в исторической литературе, как в значительной части отечественной, так и зарубежной, оценка исторической роли катарского движения была однозначно негативной. Главным источником, на который опирались исследователи, были опровергающие эту средневековую ересь трактаты — антиеретические Суммы, составленные теологами XIII столетия. Катаризм рассматривался как антицерковное, во многом варварское еретическое учение, угрожавшее пошатнуть позиции христианства в Европе. С 80-х годов ХХ в. после работ оксфордского историка Роберта Мура наметился пересмотр отношения к катаризму. Сегодня большинство западных исследователей катаризма склоняется к более позитивной точке зрения. По их версии, катары с их учением о любви и неприятием насилия, были попыткой европейского общества вернуться к истокам христианства (предвосхитив тем самым Реформацию Лютера) и тем самым создать альтернативу католицизму, переживавшему глубокий кризис.

С 50-х годов XX века медиевисты всё чаще и чаще ставят вопрос о катарской ереси, используя терминологию социальной, а не религиозной проблематики. Кроме того, начиная с 1939 года, в архивах многих европейских библиотек были найдены многочисленные фрагменты рукописных книг аутентично катарского происхождения. На основании анализа этих источников большинство учёных стали полагать катаризм неортодоксальным христианским мировоззрением, возможно испытавшим влияние восточных представлений, но в целом являющимся органической частью именно западной духовной культуры.

Эти исследователи подчёркивают многочисленные общие черты, присущие как катаризму, так и в целом европейской культуре в XI—XII столетиях. Наиболее серьёзный вклад в опровержение «традиционного» видения этой ереси как ветви восточного манихейства внес Жан Дювернуа. В его книге «Религия катаров» впервые, благодаря изучению полного собрания различных типов документов был проведен исчерпывающий анализ исторических данных средневекового религиозного феномена, называемого катаризмом. Автор пришёл к выводу об исключительно христианском контексте катаризма, и с тех пор этот вывод является господствующим в среде современных историков.

Источники http://ru.wikipedia.org

http://www.telo-sveta.narod.ru/albig1.htm

http://www.genocide.ru/lib/genocides/cathars.htm

http://www.evangelie.ru/forum/t15537.html

Художественная литература

1.Песнь о крестовом походе против альбигойцев. - Поэма "Песнь о крестовом походе против альбигойцев" (первая пол. XIII в.) - единственный памятник староокситанской литературы, объединивший в себе историческое повествование и эпос. Начатая около 1214 г. клириком Гильемом из Туделы, в 1228 г. поэма была продолжена анонимным поэтом, состоявшим в свите Раймона VII, последнего графа Тулузского. В 1208 г. Гильем из Туделы создал поэтическую хронику похода против альбигойцев, воспев Монфора и его воинство, отважно разящее еретиков.

2. История альбигойцев и их времени Николай Осокин

3. Костер Монсегюра З.Ольденбург

4. Лабиринт Кейт Мосс

5. Дама Тулуза Елена Хаецкая

6. Нераскаявшаяся. Анн Бренон

7. Сыны Несчастья. Анн Бренон http://guillelme.livejournal.com/ Перевод двух последних книг выложен в жжурнале guillelme и мы благодарны ей за знакомство с этим автором

Москвичка:

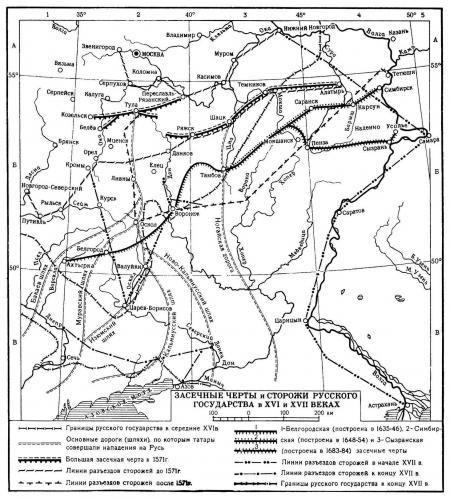

» ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА

Ну что ж, вроде бы и одобрена тема, но начинать, похоже, очередной рассказ опять придётся виновнику. Хотела я было рассказать о московском кремле и монастырях-сторόжах, ожерельем охвативших Москву, но вот на днях вернулась из Тулы и...В общем, начну я, пожалуй, сразу с ЗАСЕЧНОЙ ЧЕРТЫ.

Что такое засека, думаю, все знают. А засечная черта - это много-много засек...

Но обо всём по порядку.

Засека - сооружение нехитрое, предками нашими использовалось испокон веку. Эти заграждения из деревьев, поваленных крест-накрест вершинами в сторону противника, широко применялись в качестве основы для устройства засечной черты. Вроде бы и простое сооружение, а поди, попробуй преодолеть! Хотя... это как посмотреть. И простое дело надо смекалисто делать. Устраивая засеки, деревья не валили напрочь, а только подрубали, засекали на высоте человеческого роста, и валили так, чтобы они падали навстречу друг дружке или крест-накрест верхушками в сторону противника (не отрубая от пней, так что деревья, лежа в завале, продолжали расти), и прижимали к земле кольями. Тонкие ветви обрубали, а толстые заостряли. Не так-то просто одолеть такую преграду: с наскоку не возьмёшь, растащить нелегко, а тут ещё и поджидают чужака защитники со стрелами быстрыми да пиками острыми.

Во время татаро-монгольского нашествия на пути врага устраивались уже не просто засеки, а засечные линии, но особое развитие засечные линии на границах Русского государства получили в 16—17 вв. (Кстати, и в 20 в. засеки устраивались как препятствие против пехоты и конницы противника. Обычно их усиливали колючей проволокой, минами и прикрывали огнем).

Глубина засеки - несколько десятков или сот метров там, где появление противника почти исключено. Но на вероятных путях движения противника глубина засек доходила до чудовищных размеров: 40-60 километров непроходимых завалов, усиленных частоколами, надолбами в несколько рядов, волчьими ямами, страшными капканами, способными переломать лошадиные ноги, ловушками самого хитроумного устройства. Засечные черты Русского гоударства тянулись на сотни километров, а Большая засечная черта, созданная в XVI веке, - более 1500 километров. Общая же длина засечных черт приближалась к 4000 километров, но до наших дней сохранились лишь отдельные участки этих неповторимых памятников русской истории.

В устройстве засечных линий сказались присущие нашему народу сноровка, умение простейшими средствами достигать наибольших результатов, оригинальность технических приёмов, нешаблонность мышления, стремление найти для выполнения каждой конкретной задачи новое решение. При этом в состав засеки обязательно входили естественные преграды: болота, реки, озера, овраги, непролазные чащобы, а там, где это было необходимо, рыли рвы, насыпали земляные валы. В тех немногих местах, где Засечную черту пересекали дороги, из векового дубового леса рубили остроги, иной раз на несколько башен, а где-то и каменные крепости (Тула, где я недавно побывала, тому пример). Перед острогами вбивали в землю ряды заострённых бревен — частоколов, а ещё дальше поле буквально засевали чесноками, маленькими коваными четырехконечными ершами. Конструкция их была такова, что как бы они не упали на землю, одним концом (острейшим, надо сказать!) обязательно смотрели вверх. Густо рассыпанные чесноки препятствовали продвижению вражеской конницы. Это было своеобразное древнее минное поле.

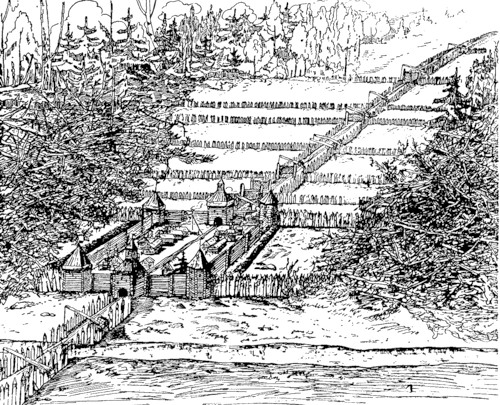

Типичный пример древнерусской крепости - крепость Суджа на пересечении древних славянских путей к южным морям и татарских троп на Русь; её окружали 3 реки, болота, ров, вал, дубовые стены с 14 башнями и 4 воротами; снаружи были деревоземляные бастионы с пушками/пищалями, внутри на случай пробоин в стенах — подкатные срубы. Через ров и реку вели подъёмные мосты. В центре стоял окруженный рвом, валом и дубовым тыном Ильмов острог с высокой проездной башней. Здесь был двор воеводы, изба караула, пороховой погреб. В Судже было 260 дворов, за стеной — еще 522 двора. В XVIII в. крепость утратила военное значение, и от неё не осталось никаких следов.

Засеки тщательно охранялись лёгкими подвижными отрядами - сторожами. Они наносили внезапные удары по врагу и, не ввязываясь в затяжные бои, тут же исчезали в многочисленных лабиринтах. Помните былину про Соловья-разбойника? Как сидел он в гнезде на дереве, откуда сверзивался на головы путников? Не всё в сказках ложь. Такие посты наблюдения - "птичье гнездо" - были в ходу у наших предков ("на высоких деревьях сидеть день и ночь, держа наготове кузова с берёстою и смолою, кои зажигать ввиду неприятеля"). Там и сям оставлялись "прорехи" в обороне, чтобы пустить врага в глубь засек, окружить и уничтожить. Сложные лабиринты в вековом лесу вели колонну, открывая прогалины и будя надежду на то, что "этот проклятый лес скоро кончится", ведь "Степь боится леса". Чужак не подозревал, что за ним следят десятки бдительных глаз. А потом вдруг оказывалось, что пути дальше нет, что кругом засады да ловушки, и начиналось избиение "незваных", и они оставляли здесь свои жизни, придя за жизнями других.

В районах засек запрещалось рубить лес и прокладывать дороги. В Пушкарском приказе находился стол, ведавший устройством и эксплуатацией засечных линий, заповедных лесов, тянувшихся вдоль них. Крайне важно было, чтобы леса эти оставались трудно проходимыми для врага. Поэтому соседнее население штрафовалось за каждое срубленное дерево с гранью (т.е. помеченное, имеющее знак, рез, зарубку) по 10 руб., за дерево без грани — по 5 руб. и за каждую тропинку по 5 руб. Охрана засек лежала на окрестных крестьянах. Но в случае опасности вражеского нашествия на засеки выезжали московские пушкари и из городов везли пушки и "тяжёлый наряд".

При продвижении границ Русского государства на юг старые полосы не уничтожались, но полностью сохранялись и усиливались, а на новых границах возводилась новая линия укреплений, крепостей, укрепленных городов, впереди которой создавалась новая засечная черта.

К концу XVII века противник, который решился бы напасть на Москву с юга, должен был преодолеть одну за другой восемь засечных черт, общей глубиной 800 километров. Ни одной армии мира, даже современной, такой труд непосилен. Но если бы противник и прошёл весь этот почти тысячекилометровый путь, то внезапного нападения всё равно не получилось бы: слишком много сил и времени пришлось бы отдать на прогрызание пути, слишком много жертв понесла бы любая армия от внезапных нападений лёгких отрядов обороняющихся. Но если бы противник и преодолел всё это, то в конце многострадального пути его ждала бы полностью отмобилизованная, свежая, готовая к бою русская армия.

Как я говорила в самом начале своего повествования, сподвигла меня на рассказ о засечной черте Тула. Вернее, тульский кремль.

Много раз проезжая через этот город, но ни разу не ступив даже на платформу вокзала, я обрадовалась командировке - пусть и однодневной - и возможности наконец-то своими глазами увидеть знаменитый на всю планету город мастеров - оружейников, пряничников и самоварников.

Однако же, прибывая в древний город, я прежде всего стремлюсь увидеть начало, место рождения (или возрождения) города. Конечно же, я направилась в кремль. И знаете, первое впечатление от тульского кремля - разочарование. Удивление и разочарование. И вот именно благодаря этому моему первому впечатлению я и решила рассказать сегодня о засечных линиях московского государства и о тульском кремле - одной из главных крепостей Большой засечной черты.

Итак, Большая засечная черта.

Это была мощная оборонительная линия (строительство завершено в 1566). Она протянулась от Рязани на Тулу, Оку при впадении реки Упы, Белев и Жиздру; в опасных местах засечная черта состояла из двух рядов укреплений (между Тулой и Венёвым), из трёх (между Белёвом и Лихвином) и даже четырёх (между Белёвом и Перемышлем). Юго-восточный фланг составляли засеки Шацкая и Ряжская.

Создание такой грандиозной линии стало возможным, когда, наконец, вместо разрозненных княжеств на русской земле появилось централизованное государство. Надо заметить, что южная граница Московии вплоть до XVII века примерно совпадала с природной границей широколиственных лесов и лесостепи. За ними простирались обширные восточноевропейские степи - Дикое Поле, откуда постоянно грозили бедой татары.

Через Дикое Поле с юга на север вели шляхи — древние степные дороги, ничем не затрудненные, без водных преград. Самым значимым был Муравский шлях, протоптанный аж от крымского Перекопа до Тулы. По нему ходили еще сарматы, скифы, шло войско Мамая на Куликово поле. С XVI в. шлях стал головной болью крепнувшей Руси. От него веером расходились конные сакмы (тропы), ведя хищников по селам, где пытались укорениться русские хлеборобы, бортники, охотники, рыбаки. Начинался дикий грабеж, увозилось "всё вплоть до гвоздей из строений и подков с копыт павшей лошади". Но главной добычей были люди. Стариков убивали, прочих уводили для продажи в рабство. То было прямое истребление населения порубежной Руси. Было даже понятие "выбрать село", т. е. угнать в полон всех жителей. Людские потери были так велики, что для выкупа полонян Москва ввела специальный налог, его вносили и царь, и подданные. Бандитам платили через посредников, давая даже за простолюдина 250 рублей, огромные в то время деньги! А ведь еще были шляхи Изюмский, Кальмиусский, Бакаев, была Ногайская дорога с Кубани — отовсюду на Русь шла конная орда. Путь на север был для неё не так уж и далек; зимой она легко брала по льду водные преграды, ведя в набег до 80000 воинов. В летнюю страду (так легче ловить людей по полям) на Русь шли меньшие силы, до 20000 сабель. До границы орда двигалась длинной колонной, а потом делилась на 10–12 отрядов, чтобы скрыть от русских дозоров свою численность.

Дикое, страшное и тёмное было время. Русь платила Крымскому ханству позорную дань, "абы не беспокоили поганые"! Но "поганые" наглели, нарушая договоры, уничтожая наш народ. Вместо сожжённого села можно построить новое, но кому строить? Южная Русь пустела. Недаром персидский шах удивлялся, что в Московии ещё остались люди. Нужно было переносить борьбу с врагом на его территорию, в степь. Это требовало укрепления рубежей. И именно потому - не ради расширения территорий, возвращения прежних земель, ныне пустующих, а прежде всего ради людей, чтобы сохранить свой народ, не дать его уничтожить, стереть с лица земли, строились укреплённые рубежи, всё дальше и дальше отодвигая границы от центра государства. Потому и ввели специальный налог ("засецкие деньги"), и пригласили иноземных зодчих для строительства крепостей, и приняли законы об охране засечных (заповедных) лесов, и учредили целый штат для управления засеками и надзора за ними.

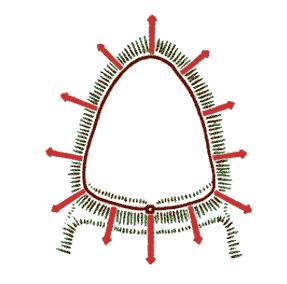

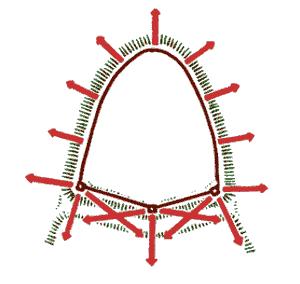

Основными узлами обороны Большой засечной черты были города-крепости, возникшие еще до XVI века, - Козельск, Белёв, Одоев, Тула, Венёв (городом в древности называлось любое поселение, имеющее ограду). Малым укреплением был острог. Он имел прямоугольную форму, тын с бойницами, 4 башни по углам и 1 надвратную, 2–3 караульных избы. Снаружи делался круговой сухой/водный ров глубиной 3 м на расстоянии 1,5 м от тына. Эффективные против малоискусного в военном деле врага, такие остроги применялись на границах с кочевниками; были жилыми, с населением, и стоялыми, для службы смен по 50 бойцов.

Типичный пример: древнерусская крепость Суджа на пересечении древних славянских путей к южным морям и татарских троп на Русь; её окружали 3 реки, болота, ров, вал, дубовые стены с 14 башнями и 4 воротами; снаружи были деревоземляные бастионы с пушками/пищалями, внутри на случай пробоин в стенах — подкатные срубы. Через ров и реку вели подъёмные мосты. В центре стоял окружённый рвом, валом и дубовым тыном Ильмов острог с высокой проездной башней. Здесь был двор воеводы, изба караула, пороховой погреб. В Судже было 260 дворов, за стеной — еще 522 двора. В XVIII в. крепость утратила военное значение, и от неё не осталось никаких следов. Очень хорошо проиллюстрировал устройство одного из таких оборонительных сооружений в своей книге "Москва в истории техники" (1950) А.И. Фальковский на примере Столпицкой засеки, что стояла на дороге через Козельск (со стороны Польши ряды надолб).

Однако вернёмся к Туле - главной крепости Большой засечной черты.

Между главными крепостями вроде Венёва-Белёва-Одоева и т.д. было множество сторожевых пунктов, охранявших проезды. Остаток засечной черты, разумеется, только земляные укрепления, без главной "древесной" части мождно видеть в районе Венёва, у Грабароновых ворот; недалеко от Каширы

На нашей земле много ещё где остались следы древних оборонительных сооружений. Можно увидеть валы Белгородской черты, Закамской... И даже гораздо более древние. Стоит только внимательно посмотреть, и вот вы уже узнаёте легендарные Змиёвы (на Украине) и Траяновы валы, пересекающие земли нынешней Молдавии

А что вы слышали про вал Анны Иоановны? Тоже хорошо сохранившаяся до наших дней Царицынская сторожевая линия.

Наверное, все в мире знают про Китайскую стену, слышали про знаменитый Адрианов вал, но оборонительные сооружения на земле наших предков не менее (а по мне, так гораздо более) поражают воображение и вызывают восхищение.

И везде строились города-крепости, кремли, деревянные и каменные, по умному вписывающиеся в ландшафт, сторóжи русской земли.

***

Рассказ получился довольно большой, хотя я и половины не рассказала, что хотела бы. И о казаках в частности. Но казаки - это, всё же, отдельная большая тема. Так что в другой раз.

В статье использованы источники:

1. В.В. Косточкин "Русское оборонное зодчество конца XIII - начала XVI веков", М., "Наука", 1962

2. М.Н. Кузина, Е.Г. Зыкова "Тульский кремль", Тула-Орёл, АПЛИТ, 2012

3. под общ. ред. Н.Ф. Гуляницкого "Градостроительство Московского государства XVI - XVII веков". М., 1994.

4. В.В. Яковлев "Эволюция долговременной фортификации", М., Государственное военное издательство, 1931

5. П.А. Рппопорт "Древние русские крепости", М., "Наука", 1965

6. А.И. Фальковский "Москва в истории техники", М., "Московский рабочий",1950

7. "Fortress" № 39, Osprey Publishing, United Kingdom

8. Материалы интернет-сайтов

Габриэлла:

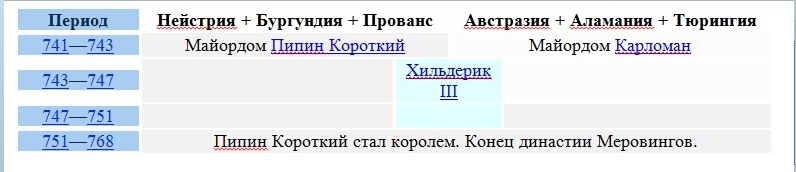

» Франкское государство (Часть 1)

Франкское государство (Часть 1)Происхождение названия

Первое письменное упоминание названия Франкии содержится в хвалебных речах, датированных началом III столетия. В то время это понятие относилось к географической области севернее и восточнее реки Рейн, приблизительно в треугольнике между Утрехтом, Билефельдом и Бонном. Это название охватывало земельные владения германских племен Сикамбров, Салических франков, Бруктеров, Ампсивариев, Хамавов и Хаттуариев. Земли некоторых племён, к примеру, Сикамбри и Салических франков, были включены в Римскую империю и эти племена снабжали воинами приграничные войска римлян. А в 357 году вождь Салических франков включил свои земли в состав Римской империи и упрочил свое положение благодаря союзу, заключенному с Юлианом II, оттеснившим племена Хамави назад в Хамаланд. Значение понятия Франкия расширялось по мере разрастания земель франков. Некоторые из франкских вождей присягнули на верность римлянам, а другие действовали на романских землях по иным мотивам. Вождь франков Теодомер был казнён римлянами, но эта смерть не принесла ожидаемого результата. Примерно в 428 году его сын, вождь салических франков Хлодион, чьи владения включали Токсандрию и Civitatus Tungrorum (со столицей в современном Тонгерене), устраивал многочисленные вылазки на территорию римлян и смог включить в свои владения римскую колонию Камбре и земли современного департамента Сомма. Несмотря на утверждения Сидония Аполлинария о том что Флавию Аэцию удалось в сражениях с франками на время оттеснить их (примерно 431 год), эти времена являются началом новой многовековой эпохи – эпохи правления германских франков над всё большим числом гало-романских владений. Королевство Хлодиона получило новые границы, а понятие Франкия навсегда получило новое значение. Франкское государство перестало означать «земли варваров за Рейном» (barbaricum trans Rhenum), а стало политической силой на обеих берегах реки, имеющей существенное влияние на романскую политику. Родственники Хлодиона, династия Меровингов, расширили границы государства франков еще дальше на юг. К тому же, из-за разбойных нападений племён саксов у северо-восточной границы владений франков, большая часть франков была вынуждена переселиться юго-западнее, на земли, расположенные примерно между рекой Соммой и Мюнстером.

Династии

Мерови́нги — первая династия франкских королей в истории Франции. Короли этой династии правили с конца V до середины VIII века на территории современных Франции и Бельгии. Они происходили из салических франков, которые в V веке обосновались в Камбре (Хлодион Длинноволосый) и в Турне (Хильдерик I).

Современники также называли Меровингов «длинноволосыми королями» (лат. reges criniti). С языческих времен и до своего падения Меровинги носили длинные волосы, считавшиеся обязательным атрибутом монарха. Франки верили, что Меровинги обладают сакрально-магической силой, заключавшейся в чрезвычайно длинных волосах их владельцев, и выражавшейся в т. н. «королевском счастье», олицетворявшем в себе благополучие всего франкского народа. Такая причёска отделяла его от подданных, которые носили короткие стрижки, популярные в римскую эпоху, считавшиеся признаком низкого положения слуги или раба. Отсечение волос считалось тяжелейшим оскорблением для представителя династии Меровингов, на практике оно означало потерю прав на обладание властью (примером тому может послужить сын Хлодомира Хлодоальд, известный впоследствии как святой Клод).

Мифические и легендарные предки

Долгое время считалось, что первым вождем франков из династии Меровингов был Фарамонд, сын Маркомира. Эта версия появилась и распространилась ещё в средние века, но позже историки не смогли найти доказательств существования этого вождя и пришли к выводу, что его не было. Кроме того, средневековые хронисты писали о том, что Фарамонд и последующие короли франков вели свой род от троянцев, которые выжили и прибыли в незапамятные времена на территорию Галлии. Здесь существуют многочисленные расхождения — чаще всего предками Меровингов назывались царь Приам или герой троянской войны Эней.

Происхождение имени

По легенде одним из предков королей династии Меровингов был вождь салических франков Меровей, правивший примерно с 448 по 457 гг. Именно ему Меровинги обязаны именем своей династии. Историки подвергают сомнению сам факт его существования, но Меровинги были убеждены, что он когда-то был, и гордились своим происхождением от него. По легенде Меровей был рожден женой Хлодиона от морского чудовища.

Хронология и территории.

Исторический обзор

Первым историческим вождём салических франков большинство историков признают Хильдерика (около 457 — около 481), сына легендарного Меровея. Именно при нём будущая территория франкского королевства начала расширяться. Он сражался под предводительством римского полководца Эгидия с вестготами и оказал поддержку полководцу Павлу в борьбе с саксами. Но истинным основателем королевства франков является сын Хильдерика Хлодвиг (около 481—511), внук Меровея. Он вёл активную завоевательную политику и значительно расширил владения франков, став основателем Франкского королевства (лат. Regnum Francorum). Хлодвиг присоединил к своим землям север Галлии, одержав в 486 году победу над Сиагрием, объявившим себя «царём римлян» на землях между Луарой и Сеной. Затем расширил границы своего королевства вплоть до верховий Рейна, разгромив аламаннов в битве при Толбиаке в 496 году. Около 498 года Хлодвиг принял крещение и благодаря этому получил поддержку галло-римской знати и духовенства. На протяжении всего своего правления Хлодвиг совершал многочисленные набеги на земли вестготов, окончательно разгромив их в 507 году в битве при Вуйе. Кроме того, в период его правления была издана «Салическая правда», а столицей стал Париж. С Хлодвига начинается так называемый «меровингский период» в истории Франции, который продлился с конца V века до конца VII века. По германской традиции после смерти Хлодвига королевство было поделено между его четырьмя сыновьями: Теодорих стал королем Реймса, Хлодомир — Орлеана, Хильдеберт — Парижа и Хлотарь — королем Суассона. Раздробленность королевства не помешала франкам объединить свои усилия для совместных действий против бургундов, государство которых было покорено после затяжной войны в 520—530 годах. Ко времени сыновей Хлодвига относится и присоединение области будущего Прованса, оказавшееся бескровным. Меровингам удалось добиться передачи этих земель от остготов, втянутых в длительную войну против Византии. В 558 году вся Галлия объединилась под властью Хлотаря I, владевшего ею до своей смерти в 561 году. Но и у него было четыре наследника, что привело к новому дроблению государства на три части — Бургундию (на востоке Франкского королевства, на территории бывшего государства бургундов), Австразию (на северо-востоке Галлии, в том числе исконные земли франков по берегам Рейна и Мааса) и Нейстрию (на северо-западе с центром в Париже). На юге-западе располагалась Аквитания, которая считалась общей территорией всех трех франкских королей. Традиция наследственного деления имущества была у всех германских народов: после смерти короля все его дети мужского пола должны были получить свою долю, так как королевство считалось личным имуществом предыдущего правителя. Следовательно, королевство постоянно дробилось, а желание собрать под своей властью как можно большую территорию приводило к братоубийственным заговорам и войнам. Например, после смерти Хлодомира Хильдеберт и Хлотарь объединились и убили малолетних наследников своего брата, а его королевство поделили между собой. Кроме того, в раннем средневековье ещё была широко распространена кровная месть, поэтому одно убийство влекло за собой целую серию новых конфликтов, сражений и тайных заговоров. Примером тому может послужить сорокалетняя война (575—613) между двумя франкскими королевами — Фредегондой, женой короля Нейстрии, и Брунгильдой, женой короля Австразии. В конце концов сыну Фредегонды Хлотарю II (613—628) удалось объединить под своей властью три королевства франков, свергнув и жестоко казнив Брунгильду. Он сумел этого добиться благодаря поддержке местной знати и духовенства, так как он обязался не вмешиваться в их дела, что значительно усилило землевладельцев-магнатов, графов и епископов. После смерти Хлотаря II ему наследовали два его сына — Дагоберт и Хариберт. Правление Дагоберта (629—639) было особенно успешным, так как ему удалось ненадолго укрепить престиж королевской власти и проводить успешную завоевательную политику. Он сумел присоединить к своему королевству земли алеманнов, совершил несколько походов в Италию, Испанию и славянские земли Центральной Европы и даже ненадолго захватил Бретань. Но для поддержки знати и духовенства Дагоберту приходилось раздавать земли, что исчерпало запасы государственного земельного фонда (фиска). Дагоберт умер в 639 году и был похоронен в базилике аббатства Сен-Дени, которая с этого момента стала главной усыпальницей французских королей. Несмотря на недолгое усиление королевской власти при Дагоберте, все больше власти получали майордомы (лат. major domus — управляющий дворцовым хозяйством) во всех трех королевствах. Они заведовали доходами и расходами королевского двора, командовали стражей, выступали в качестве представителей королей перед знатью. Период бездействия королей и фактического правления майордомов принято называть периодом «ленивых королей». Но всё-таки имя и сакральный статус Меровингов позволили наследникам Дагоберта оставаться у власти ещё некоторое время. К примеру, Сигеберт III, сын Дагоберта, почитался франками как святой. Поэтому попытка майордома Гримоальда Старшего отстранить Дагоберта II, сына Сигеберта, от власти закончилась казнью Гримоальда. История Дагоберта II, отстраненного от власти майордомом (его отослали в Ирландию, но он вернулся), стала отправным пунктом исторической фантазии М. Байджента, Р. Лея и Г. Линкольна о спасении Меровингов. Падение Меровингов затянулось на столетие. После неудачи Гримоальда майордомы стремились использовать сакральный статус королей в политической борьбе: после поражения Австразии в войне против Нейстрии безвластный австразийский король был увезен в Париж, что означало потерю Нейстрией самостоятельности. Во второй половине VII века франкское государство вновь распалось, но в первой трети VIII века его объединил Карл Мартелл, могущественный победитель в битве при Пуатье. Несмотря на успехи, Карл не решился занять трон. Долгое время майордом, принявший вместо престола титул вице-короля, избирал другую тактику. Престол оставался вакантным, пока сыновья Карла Мартелла не возвели на него Хильдерика III, до того времени заключенного в монастырь. Майордом Пипин Короткий, сын Карла Мартелла, подавил внешних и внутренних врагов, а затем решил уничтожить и фиктивную королевскую власть Меровингов. После переговоров с папой Захарией Пипин был помазан и провозглашен королем Франкского королевства. Последнего Меровинга, Хильдерика III, Пипин остриг и заключил в монастырь в ноябре 751 года. Государство Меровингов ещё в значительной мере было языческим. Не менее важно и то, что христианизация не имела в нём статуса государственной политики: католическую веру распространяли добровольцы-миссионеры, зачастую прибывшие из соседних регионов. Такие проповедники в V—VII веках обращали язычников, живших во внутренних районах государства франков — в окрестностях Парижа, Орлеана и т. д. Влияние папы в государстве франков было практически незаметно. Показательно то, что для низвержения Меровингов (с учётом прошлых неудачных попыток) потребовалась также санкция папы.

Москвичка:

» замок Монсегюр - та ещё загадка.

Наконец нашлось время спокойно прочитать про альбигойцев, давно хотелось побольше узнать об этих загадочных людях. татьяна, спасибо. Очень интересно. Но вопросов прибавилось, захотелось какие-то параллели сразу провести - особенно когда читаешь про " непосредственное прижизненное видение нематериальных сфер", и просто невероятным кажется, что "слова у них не расходились с делом", невероятно, что "совершенные" - ведь любое совершенство кажется недостижимым.tatianadik писал(а):

Только друзья, я дилетант, инженер-технолог по профессии

Кто-то здесь у нас уже высказывался по поводу своего дилетантства, ну так у нас же клуб любителей

Кстати, если вернуться к теме о защитных сооружениях, замок Монсегюр - та ещё загадка.

Ольденбург писал(а):

Монсегюр считался «орлиным гнездом», которое невозможно взять приступом, и находился в самом сердце гор, далеко от больших дорог...

Его [замка Монсегюр] конструкция (или, точнее, план, поскольку стены были по крайней мере частично реконструированы в 1204 году) обнаруживает технические и математические познания, очень редкие для Западной Европы той эпохи,

и архитектуру Монсегюра можно назвать уникальной не только в регионе, но и во всем Лангедоке.

Скала, вершина которой достигает высоты 1207 метров, очень труднодоступна и потому защищена самой природой. Однако на первый взгляд может показаться, что строитель замка не за этим забирался так далеко и высоко. Развалины замков, сохранившиеся до наших дней, изобилуют остроконечными башнями и высокими коньками крыш, дававшими хороший обзор дорог, рек и холмов. Монсегюр принадлежит к редким в тех краях развалинам, не дающим никакого обзора и никуда не ведущим. Строителя, должно быть, больше привлекала красота этих мест, чем их практические преимущества. В похожих местах строили церкви — на скалах, на одиноких вершинах, причем место было обязательно связано с каким-нибудь чудесным видением или освящено языческой традицией. Выбор места для Монсегюра роднит его с Рокамадуром или с Сен-Мишель де л'Эгий, с той только разницей, что в регионе ничто не указывает на следы культа, оправдывающего постройку храма именно в этом месте. По архитектуре замок не похож ни на религиозное здание, ни на крепость. Его форма продиктована очертаниями скалы, а планировка определяется прежде всего эффектами освещения, поскольку стены ориентированы по отношению к восходящему солнцу. Но самое странное в его конструкции — это двое ворот и то, что осталось от окон донжона: ни один средневековый замок — если не считать крепостных стен в городах — не имеет таких монументальных ворот, как большие входные ворота Монсегюра. Их ширина больше двух метров, и они не защищены ни башней, ни какой-либо иной оборонительной конструкцией. В этот неприступный замок можно войти как в мельницу, с тем, чтобы сначала перейти на другую сторону скалы. Такие порталы могли себе позволить только церкви. Были эти ворота прорезаны в 1204 году или оставлены такими, как были до реконструкции, — их наличие в любом случае говорит о том, что замок предназначался не для обороны, а для других целей. Сама по себе идея пропилить подобный портал уже необычна и противоречит нормам средневековой архитектуры.

Его [замка Монсегюр] конструкция (или, точнее, план, поскольку стены были по крайней мере частично реконструированы в 1204 году) обнаруживает технические и математические познания, очень редкие для Западной Европы той эпохи,

и архитектуру Монсегюра можно назвать уникальной не только в регионе, но и во всем Лангедоке.

Скала, вершина которой достигает высоты 1207 метров, очень труднодоступна и потому защищена самой природой. Однако на первый взгляд может показаться, что строитель замка не за этим забирался так далеко и высоко. Развалины замков, сохранившиеся до наших дней, изобилуют остроконечными башнями и высокими коньками крыш, дававшими хороший обзор дорог, рек и холмов. Монсегюр принадлежит к редким в тех краях развалинам, не дающим никакого обзора и никуда не ведущим. Строителя, должно быть, больше привлекала красота этих мест, чем их практические преимущества. В похожих местах строили церкви — на скалах, на одиноких вершинах, причем место было обязательно связано с каким-нибудь чудесным видением или освящено языческой традицией. Выбор места для Монсегюра роднит его с Рокамадуром или с Сен-Мишель де л'Эгий, с той только разницей, что в регионе ничто не указывает на следы культа, оправдывающего постройку храма именно в этом месте. По архитектуре замок не похож ни на религиозное здание, ни на крепость. Его форма продиктована очертаниями скалы, а планировка определяется прежде всего эффектами освещения, поскольку стены ориентированы по отношению к восходящему солнцу. Но самое странное в его конструкции — это двое ворот и то, что осталось от окон донжона: ни один средневековый замок — если не считать крепостных стен в городах — не имеет таких монументальных ворот, как большие входные ворота Монсегюра. Их ширина больше двух метров, и они не защищены ни башней, ни какой-либо иной оборонительной конструкцией. В этот неприступный замок можно войти как в мельницу, с тем, чтобы сначала перейти на другую сторону скалы. Такие порталы могли себе позволить только церкви. Были эти ворота прорезаны в 1204 году или оставлены такими, как были до реконструкции, — их наличие в любом случае говорит о том, что замок предназначался не для обороны, а для других целей. Сама по себе идея пропилить подобный портал уже необычна и противоречит нормам средневековой архитектуры.

Про Меровингов прочитала с интересом. Сразу вспомнилось, откуда у Наполеона пчёлы на гербе.

Пчёлы с плаща Хильдерика I

Пчёлы с плаща Хильдерика I

Герб Наполеона Бонапарта (с пчёлами Хильдерика на плаще)

Герб Наполеона Бонапарта (с пчёлами Хильдерика на плаще)

Света, спасибо, почерпнула много интересного. Чего только в истории не бывает! Надо же, Пипин-то был обычный мажордом!

tatianadik:

» Дополнение к Монсегюр

Мока, спасибо, что заинтересовалисьИ еще про Монсегюр http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/1323.

Москвичка:

tatianadik писал(а):

В фанатизм такого масштаба как-то не верится

А как же тогда сотни самосожжённых в нашей истории (раскольники)? И если катары были действительно "чисты", они просто не могли отречься от своих убеждений, покориться врагу и взошли на костёр во имя "чистой" веры, утверждая тем свою правоту.

А что касается католической церкви... Да, во всём надо искать корни экономические (как известно, политика суть концентрированное выражение экономики). А то, что Испания много лет "мирно" соседствовала с сарацинами, так это заслуга не католической церкви, а военной мощи сарацинов.

tatianadik:

Что касается наших раскольников, то причиной их "горений"мне всегда виделись кроме искренней веры чудовищное невежество и непререкаемый авторитет их церковных вождей. Хотя это по худ. литу мнение, я мало про них знаю. Катары же были торговцами, мелкими землевладельцами, часть из них видели другие страны и и имели более широкий взгляд на мир. И те, которые не были "высшими" к сожжению не призывались, они имели право выбора. А "посвящение" многие прошли непосредственно перед сдачей крепости, т.е. они сознательно выбирали эту участь. Вот мне и кажется, а вдруг им было открыто нечто, что человечество взыскует уже многие века?

Цитата:

это Вы правы, конечно. А то, что Испания много лет "мирно" соседствовала с сарацинами, так это заслуга не католической церкви, а военной мощи сарацинов.

Москвичка:

tatianadik писал(а):

причиной их "горений"мне всегда виделись кроме искренней веры чудовищное невежество

Природа фанатизма может быть разной, суть от этого не меняется.

tatianadik писал(а):

"посвящение" многие прошли непосредственно перед сдачей крепости, т.е. они сознательно выбирали эту участь

Я часто провожу исторические параллели. Не всегда они абсолютно соответствуют рассматриваемой ситуации, но, по крайней мере, позволяют приблизиться.

Что заставляло наших бойцов говорить: в случае смерти - считайте коммунистом? Почему у русских князей\царей было принято принимать перед смертью схиму? Джордано Бруно, как и Галилей, мог отречься от своих взглядов, но взошёл на костёр - сознательно. В истории можно найти ещё немало подобных примеров - как единичных, так и массовых.

tatianadik:

Цитата:

И

Я часто провожу исторические параллели. Не всегда они абсолютно соответствуют рассматриваемой ситуации, но, по крайней мере, позволяют приблизиться.

Цитата:

По моему, это все-таки не фанатизм.

...они просто не могли отречься от своих убеждений, покориться врагу и взошли на костёр во имя "чистой" веры, утверждая тем свою правоту.

И все Ваши примеры говорят как раз не о фанатизме, а о воодушевленности идеей, гонителям не всегда известной и очень ценной для того, кто идет на жертву. А Джордано Бруно как раз совершенно напрасно не отрекся. Здесь, как говорится, правота его была бы доказана временем, а плетью инквизиторского обуха не перешибешь

Amica:

» Наша история в двух минутах...

Всем здравствуйте!

Давно у вас не была.

Решила поделиться интересной ссылкой.

Наша история в двух минутах.

(Фотослайды)

Vlada:

Amica писал(а):

Решила поделиться интересной ссылкой.

Мне очень понравилось -и идея, и как сделано!

Габриэлла писал(а):

Франкское государство (Часть 1)

Люблю начальную историю Европы!

Москвичка писал(а):

В общем, начну я, пожалуй, сразу с ЗАСЕЧНОЙ ЧЕРТЫ.

О, это нужно внимательно прочесть, спасибо. Про это вообще мало знаю.

(Первое упоминание в летописи - 1146 год). Да только я не о том. Не об укреплённом небольшом вятическом поселении при в впадении речки Тулицы в Упу. А о Туле - каменной крепости, с которой и началась та Тула, что известна нам сегодня - славный город, а не малая деревня.

(Первое упоминание в летописи - 1146 год). Да только я не о том. Не об укреплённом небольшом вятическом поселении при в впадении речки Тулицы в Упу. А о Туле - каменной крепости, с которой и началась та Тула, что известна нам сегодня - славный город, а не малая деревня.

ХI-ХII вв.

ХI-ХII вв.  ХIV-первая половина ХVвв.

ХIV-первая половина ХVвв.

регулярная крепость ХVI в.

регулярная крепость ХVI в.