Увлекаетесь ли вы историей? |

||||||

| да, очень |

|

66% | [ 154 ] | |||

| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |

|

2% | [ 6 ] | |||

| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |

|

1% | [ 3 ] | |||

| нет, но хотелось бы |

|

4% | [ 11 ] | |||

| По стольку по скольку... |

|

5% | [ 12 ] | |||

| раньше улекалась(ся) |

|

4% | [ 10 ] | |||

| скорее да, чем нет |

|

14% | [ 33 ] | |||

| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |

|

0% | [ 1 ] | |||

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

Vlada:

» Эпоха Людовика 14

miroslava писал(а):

Это случилось 25 июля 2001

О, это я почитаю сейчас, люблю про Индию

А я к вам с темой

ЭПОХА ЛЮДОВИКА 14. КОРОЛЬ - СОЛНЦЕ

http://www.louisxiv.ru/enclosure.html очень интересный сайт о Людовике, немного сложно устроено меню сайта– и горизонтальное, и вертикальное, но почитайте обязательно!

http://clubs.ya.ru/fetes-galantes/replies.xml?item_no=206 Мода эпохи Людовика XIV (1660-1715)

http://arx.novosibdom.ru/node/434 Большой стиль. Стиль короля Людовика XIV

http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post95837421/ Эпоха Людовика 14 и Неукротимой маркизы Анжелики

http://civility.ru/2011/06/lyudovik-xiv-korol-solntse-gosudarstvo-eto-ya/

Ингеборг:

» Эпоха Людовика 14. Часть II

Vlada писал(а):

На форуме в марте планируем ролевую игру - тема будет "Эпоха Людовика 14". Я немного нашла ссылок, но если кто хочет поделиться интересными фактами и именами, буду очень рада!

Vlada, думаю, это будет интересно:

"Три девицы под окном" (Племянницы кардинала Мазарини)

"Милая королева" (Мария-Терезия Австрийская, супруга Людовика XIV)

"Бедная Луиза" (Луиза де Лавальер)

"Черные мессы Атенаис" (Атенаис де Монтеспан)

Д`Артаньян о трех головах

Сирано де Бержерак: человек и персонаж

Анна Австрийская и тайны французского двора

Маркиза де Ментенон: Королева с левой руки

Кардинал Ришелье: Его высокопреосвященство

Тайны королевы Анны

Ингеборг:

» Эпоха Людовика 14. Часть III. Прекрасные дамы

Vlada писал(а):

Спасибо!

Пожалуйста. Некоторые ссылки можно добавить в раздел "Женщины в истории".

А вот здесь - портреты:

Прекрасные дамы эпохи Людовика XIV

Портретная галерея Анны Австрийской

Из семейных альбомов Анны Австрийской и Людовика XIII

День рождения Короля-Солнце

Статьи:

Любовницы короля

Из истории костюма. Головной убор фонтанж. История появления.

Kless:

» Сто лет назад. 1913-й год.

Vlada писал(а):

какая интересная идея! На форуме в марте планируем ролевую игру - тема будет "Эпоха Людовика 14"

нужно будет перечитать Анжелику

нужно будет перечитать Анжелику Vlada писал(а):

я не помню выкладывала ли я статью о мадам де Монтеспан интересными фактами и именами, буду очень рада!

и про Луизу де Лавальер. Хотя здесь столько ссылок выложили...

и про Луизу де Лавальер. Хотя здесь столько ссылок выложили...

А я пришла с другой темой, вот нашла очень интересную статью.

Сто лет назад. 1913-й год.

Большая часть событий, помеченных 1913-м годом, фиксирует поступательное и бодрое развитие цивилизации. Через Панамский канал до официального открытия прошло первое судно. Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю». На заводе Генри Форда включился конвейер: каждые два часа 38 минут – новенький черный «Форд-Т». Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома. Запатентована застежка «молния». Что ни событие – то шаг вперед. Все больше и шире возможности техники, все дальше заглядывает наука.

Правильность прогресса ощущалась не головой – телом, нутром. Это всего лишь третье поколение европейцев, не знающих, что такое настоящий голод. Второе поколение, не помнящее, как выглядит оспа. О чуме напоминали лишь «чумные колонны» на площадях Мюнхена и Вены. Население становилось здоровее.

Веками европейцы жили в мире телесных страданий – терпя свою боль и наблюдая чужую. Публичные казни, порки и пусть не всегда публичные, но повсеместно обычные пытки – тот фон, о котором теперь можно судить только по картинам Босха и Брейгеля, где если танец – то под виселицей, если «Триумф», то – Смерти. И самые милые красавицы Ватто маялись от головной боли, рожали в муках и в старости, наступившей после сорока, мучились от артрита и подагры. Боль была нормой, освященной традицией и словом божьим. Думали навсегда, оказалось – до ХІХ столетия. Тогда анестезия, изобретенная еще в 1840-х, из медицинского эксперимента стала фактом жизни. И оперируемые перестали умирать от болевого шока, и пришла пора анальгетиков. В итоге боль стала восприниматься как то, чего быть не должно, и мы, глотая таблетку по случаю плохого самочувствия, наследуем людям совсем недавней эпохи.

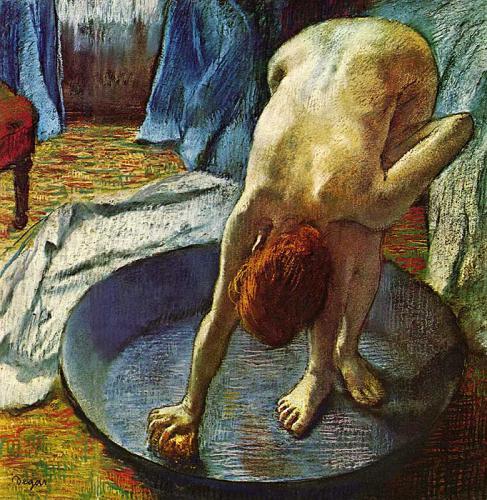

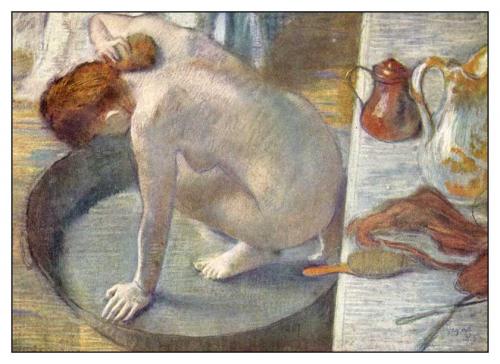

Изменений было много, и большая часть внушала оптимизм – к хорошему быстро привыкаешь. Менялось то, что близко: вещественное наполнение окружающего мира и самое устойчивое – бытовые привычки. Войны и революции, бунты и перевороты были всегда, а вот унитазы появились на памяти людей, живших в 1913-м. В книге «Новое естественное лечение», вышедшей на рубеже веков, автор пропагандировал нормы гигиены, для двадцатого века само собой разумеющиеся, но тогда – новаторские: «Мыться – не опасно для жизни и здоровья». Принято потешаться над тем, что до ХІХ века европейцы мылись мало, но стоило бы порадоваться тому, как быстро новые правила стали привычными. С легкой руки Эдгара Дега рождается новый мотив в живописи – женщина, моющаяся в тазике.

И все же… За первые тринадцать лет нового века обычными стали велосипед и спички (безвредные появились только в 1911-м, до того на коробках писали предупреждение: «Людям с больными легкими пользоваться спичками запрещено!»), домашняя швейная машинка («Зингеров» в одном только 1913 году в мире было продано 2,5 миллиона штук) и фотография. Появились домашний холодильник и пылесос. Изобретены также целлофан и тушь для ресниц. Шаг оставался до телевизора. А об автомобиле лучше даже и не вспоминать.

У современников захватывало дух: «На улицах по ночам вместо тусклых огней зажигались электрические лампы, витрины центральных магазинов распространяли свой манящий, ранее неведомый блеск вплоть до пригородов, и человек уже мог благодаря телефону общаться с другими людьми на расстоянии, он передвигался в незапряженных лошадьми вагонах на неслыханных скоростях и взывал ввысь, осуществив мечту Икара».

«Взмывать ввысь» получалось не всегда, но даже неудачи 1913 года – это неизбежные сбои на верном пути. Так, в начале года Англия узнает о провале экспедиции Скотта. Полярная гонка проиграна, жаль. Но выводы делаются: о правильном питании и необходимости витаминов в рационе, например.

В 1913-м сумасшедший иконописец в Москве бросается с ножом на картину Репина «Иоанн Грозный и сын его Иван». Общественность огорчена – все уже привыкли к мысли, картина, даже не только религиозная, есть общая культурная ценность; российским отделением французской киностудии «Гомон», немедленно снимается фильм, рассказывающий об этом инциденте.

Завершившаяся в том же году история с похищением из Лувра «Джоконды» тоже, как выясняется, не столько про алчность и уголовщину, сколько про жажду справедливости и любовь к искусству: «Я не вор!» - объяснял похититель следователям. – Я – патриот. Джоконда должна принадлежать итальянцам!». Нет, право, общество определенно становится лучше, если даже грабители и сумасшедшие так чувствительны, патриотичны и так неравнодушны к изящному.

Перечень изобретений и новшеств, формирующих образ жизни, объединяется чувством оптимизма и уверенности, что все идет так, как надо. Мир становится лучше, удобнее и безопаснее – правильнее во всех отношениях. Правда, уже изобретен пулемет и создан динамит, придумана колючая проволока и начаты работы над химическим оружием. Но, в отличие от газет, электричества и возможности вырвать зуб без боли, эти новости пока за горизонтом восприятия.

И так же наглядны успехи просвещения. Грамотность из исключения стала правилом. Тиражи газет достигли небывалых цифр. В воскресном номере газеты «Нью-Йорк Уорлд» 21 декабря 1913 года появился первый кроссворд – наступает время эрудитов. Быть образованным модно.

И довольно просто. Обывателю-горожанину теперь представляется такая возможность приобщения к мировой науке и культуре, о которой век назад никто не смел и мечтать. С середины века в Европе одна за другой проводятся всемирные выставки (в 1913-м – в Генте, 26-я по счету) и выставки национальные. В России в том году – IV Международная автомобильная выставка под личным покровительством Николая ІІ в Петербурге и Всероссийская сельскохозяйственная, фабрично-заводская, торгово-промышленная и научно-художественная в Киеве, заставившая публику и газетчиков громогласно поражаться тому, «что могут сделать человек и капитал».

А еще это время появления музеев. Британский музей и Лувр открылись для публики уже в XVIII веке, а далее, по нарастающей: в 1836-м – Мюнхенская пинакотека, в 1839-м – лондонская Национальная галерея, в 1852-м – Императорский Эрмитаж, в 1855-м – Дрезденская картинная галерея, в 1857-м – лондонский Музей науки, в 1872-м – Исторический музей в Москве. Дальше – больше Венские музеи-близнецы, истории искусств и естествознания, в 1891 году, через четыре года – Русский музей и за год до описываемого времени, в 1912-м, – Музей изящных искусств имени императора Александра ІІІ, «цветаевский», нынешний ГМИИ имени А.С. Пушкина. К 1913 году музей в городе – объект едва ли не более важный и более посещаемый, чем церковь. Более модный – безусловно.

Кажется, что инициаторами создания художественных музеев двигала мысль о том, что человек видевший «Мадонну» Рафаэля (или хотя бы пейзаж Левитана), на подлость и злодеяния уже не способен. Все шедевры мира, все взлеты художественного гения – на расстоянии перешей прогулки по городу, по цене входного билета или вовсе бесплатно, как в Британском. Иди и наслаждайся, просвещайся, совершенствуйся.

Лень дойти? Так это время – еще и начала эпохи полноценной технической воспроизводимости произведений искусства. Увидеть ту же «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля до ХІХ века можно было только одним способом: приехать в Дрезден. Теперь книги и журналы наперебой торопятся донести до читателя-зрителя все подряд, от руин Пальмиры до 241-метрового небоскреба Вулворт-Билдинг, построенного в Нью-Йорке как раз в 1913 году. «Собор покидает площадь, на которой он находится, чтобы попасть в кабинет ценителя искусства; хоровое произведение, прозвучавшее в зале или под открытым небом, можно прослушать в комнате», – отмечает философ Вальтер Беньямин, и в словах его звучит если не хвастовство, то законная гордость цивилизованного человека.

Все это было ново, очень ново, и новаторство это яснее всех чувствовали люди искусства. Поэт Поль Валерии поет дифирамб именно этому, такому привычному для нас явлению: «Подобно тому как вода, газ и электричество, повинуясь почти незаметному движению руки, приходят издалека в наш дом, чтобы служить нам, так и зрительные и звуковые образы будут доставляться нам, появляясь и исчезая по велению незначительного движения, почти знака».

Пресса тиражирует свежую живопись. Журнал «Аполлон» - нервные портреты Мунка и мистические пейзажи Чюрлёниса, «Нива» - жанровые сценки с красивыми дамами среди цветов и птиц. Журналы попроще повторяют городские шутки.

Уяснив силу масс-медиа, даже музыканты теперь пишут сразу в газету. В 1913 году футурист Луиджи Руссоло, один из первых теоретиков электронной музыки, публикует свой скандальный манифест «Искусство шумов». Ни премьера, ни выставка не могут считаться удачной, если о них не напишут в газете. «Вот – В. Кандинский, – писал Р. Ивановский в московской газете «Раннее утро». – И публика, и товарищи-художники помнят, конечно, его смелые, яркокрасочные полотна, его изящные плакаты. Потом… Потом началось «это»… и я, простояв целых десять минут около этих «Импровизаций», ничего, – абсолютно ничего, не понял».

И читатели со спокойной совестью соглашались: «Не смотрел, не понял, но осуждаю».

Многоголовая публика прожорлива, как волк, и наивна, как ребенок. Она хочет все больше сладких конфет и столько же – цветных фантиков. Завоевать ее симпатии непросто: автомобиль и тот въезжал в историю в историю не по ковровой дорожке с лепестками роз, а совсем наоборот – издал же в свое время британский парламент «закон о красном флаге», по которому перед каждым самодвижущимся экипажем должен был идти служащий, размахивая флагом, чтоб привлекать внимание и не позволять обгонять пешеходов.

И так во всем: разного рода новшеств, изобретений, открытий и свежих идей все больше, а уверенность в том, что правильный, нормальный мир уже сформировался и кардинально меняться в ближайшее время не будет – все крепче. Веру эту разделяют и страны Европы, и Россия. Как там у Цвейга, венского современника эпохи: «Никогда Европа не бывала сильнее, богаче, прекраснее, никогда не верила она так глубоко в свое прекрасное будущее…»

В политике и экономике как раз нового-то происходило немного: геологический сдвиг Французской революции имел еще достаточную инерцию, чтобы не было нужды в новых перестройках. К 1913 году Европа почти сто лет жила в мире; войны чем дальше, тем больше казались досадным рудиментом прошлого, вроде Крестовых походов. Армия была украшением государства, но более символическим, как королевские регалии: вещь, конечно, необходимая, но использовать ее на практике так же неприлично, как лупить нерадивых подданных скипетром.

И когда Лев Толстой говорит о том, что главная привлекательность военной службы состоит в обязательной и безупречной праздности, он фиксирует мироощущение, к тому времени отнюдь не спадавшее, а нараставшее.

Для пущей наглядности наступает время длинных царствований: 63 года провела на престоле Великобритании «бабушка Европы» королева Виктория, и к 1913 году 64 года царствует в Вене Франц Иосиф. В России торжественно и неторопливо отмечают 300-летие дома Романовых – с балами, молебнами, парадами. С оперой «Жизнь за царя», где по случаю юбилея решили в последнем действии изобразить самого государя Михаила Федоровича (хотя вообще-то самодержцев запрещено было играть в театре), которого представил сладкоголосый тенор Леонид Собинов, но безмолвно, всего лишь молча пройдя по сцене.

Европа как будто нашла себя, пришла в некую приемлемую для всех форму и намеревалась двигаться дальше – сколь угодно быстрее и со сколь угодно разнообразными новациями в сфере быта, техники и народного просвещения. Но в том же направлении и на тех же основах.

Да, случались волнения, аварии и даже преступления. Да, где-то шла война, вот Балканская, например. Ну так никто и ожидал всерьез, что человечество сразу научиться жить без войн. Потом, постепенно, когда-нибудь… А пока мир такой, какой есть: трезвый, благоустроенный, в значительной мере правильный. Движущийся в будущее размеренно и разумно – так, как следует.

И никто – ни императоры, ни газетчики, ни гадалки – не знал, что это был последний год старой эпохи. В 1913-м заканчивалось уютное, как старый сюртук, и энергичное, как Эдисон, ХІХ столетие. В следующем, на четырнадцать лет позднее календарного рубежа даты, мир вступит в иную, Новейшую историю.

Наступит тот самый 1914-й год. И начнется настоящий, а не календарный ХХ век, «переворачивающий все и вся, в облаках отравляющих газов и грохоте железных танков».

Vlada:

Всем добрый вечер! Сегодня попалась мне занятная статья)). Все мы слышали историю о том, кто, когда и почему построил мавзолей Тадж-Махал. Знаем о великой любви Шах Джахана и Мумтаз Махал, захороненных в Тадже. И вот представьте мое удивление. когда я прочитала иную версию неземной любви. Предлагаю ознакомиться.

http://rian-ma.livejournal.com/35689.html

Ингеборг:

» Две Марии и Евдокия.

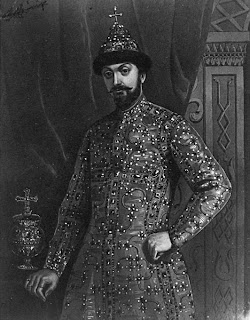

Две Марии и Евдокия.В год 1616 от Рождества Христова, решался важнейший для государства вопрос – о женитьбе молодого царя Михаила Федоровича, первого представителя династии Романовых.

По обычаю (заведенному еще Великим князем Василием III), были устроены смотрины невест.

Выбор царя пал на Марию Ивановну Хлопову – дочь небогатого дворянина из Коломны. Ее назвали царицей и дали новое «тронное» имя – Анастасия. Вероятнее всего, в честь первой жены Ивана Грозного – Анастасии Романовны Захарьиной (царь Михаил Федорович приходился ей внучатым племянником - внуком ее родного брата). Ведь именно это родство сыграло значительную роль в избрании Михаила на престол.

Сразу же начались приготовления к свадьбе.

Но в дело вмешалась мать Михаила, инокиня Марфа (в миру – Ксения Ивановна Шестова). Ее родственники – Салтыковы опасались утратить влияние при дворе, и не ладили с семьей царской невесты, поэтому они воспользовались беспроигрышным вариантом, настроив мать царя против будущей невестки.

В довершение всего Мария-Анастасия внезапно заболела: в течение нескольких дней у неё была частая рвота.

Несмотря на заявления лекарей о том, что «Плоду и чадородию от того порухи не бывает», было объявлено, что «Хлопова к царской радости непрочна», т.е. в царицы не подходит.

К удовлетворению инокини Марфы и семьи Салтыковых, Мария-Анастасия была выслана из дворца, и вместе с семьей отправлена в ссылку в Тобольск.

В 1619 году ее перевели в Верхотурье, а в 1620 – в Нижний Новгород.

Михаил Федорович, видимо, питал к Марии сильное чувство. Он тосковал по ней, не хотел другой невесты. Не в силах справиться с противодействием матери, все свои надежды он возлагал на отца – патриарха Филарета, который в 1619 году вернулся из польского плена.

Однако Филарету казался несравненно более выгодным брак сына с иностранной принцессой.

В 1621 году было отправлено посольство в Данию – просить руки Доротеи-Августы Гольштейн-Готторпской, племянницы короля Христиана IV, а в 1623 году в Швецию – просить руки Екатерины Бранденбургской, сестры королевы Швеции.

И только когда обе попытки не удались, вновь вспомнили о Марии Хлоповой.

Михаил Фёдорович заявил родителям: «Сочетался я по закону Божию, обручена мне царица, кроме нея не хочу взять иную».

По приказу патриарха Филарета было проведено дознание: допрошены родители Марии, врачи, лечившие её. Врачи Бильс и Балсырь были отправлены в Нижний Новгород, чтобы вновь осмотреть невесту. Они освидетельствовали Марию-Анастасию, допросили родных, духовника и пришли к единому мнению: «Марья Хлопова во всём здорова».

Сама невеста говорила: «Как была я у отца и у матери, и у бабки, так болезни никакие не бывали, да и на государеве дворе будучи, была здорова шесть недель, а после того появилась болезнь, рвало и ломало нутрь и опухоль была, а чаю, то учинилось от супостата, и была та болезнь дважды по две недели. Давали мне пить воду святую с мощей, и оттого исцелена, и полегчало вскоре, и ныне здорова».

Казалось, все улажено и можно наконец заключить брак. И, уже во второй раз, главным камнем преткновения стала неприязнь инокини Марфы.

Она заявила, что в случае женитьбы сына на Марии, покинет его царство. Михаил подчинился воле матери и Мария Хлопова была отвергнута окончательно.

Чрез восемь месяцев после отказа девице Хлоповой объявлена была государевою невестою (разумеется, по выбору инокини Марфы) дочь боярина князя Володимира Тимофеевича Долгорукого, Мария Володимировна: сентября 19-го числа (1624 года) происходило бракосочетание.

Брак сей был несчастлив: государыня захворала на другой день свадьбы и, проведя в томительной болезни три месяца с половиною, окончила печальную жизнь свою 7-го января 1625 года.

Ходили упорные слухи, что царицу «извели лихие люди».

Чрез год по кончине царицы Марии Владимировны, решился царь Михаил Феодорович вступить во второй брак. Января 29-го числа просил он на то позволения у царя Святейшего родителя своего и родительницы Марфы Ивановны. Получа их благословение, приказал царь собрать 60 девиц из первостепенных княжеских и боярских российских семейств. Матери, представя дочерей своих великой старице родительнице государевой, разъехались по домам, оставя при каждой из них по прислужнице. Девицы сии помещены были во дворце, и кровати их стояли по обеим сторонам комнат. В полночь царъ с матерью своей обошел сии комнаты и, обозрев всех невест, возвратился в свои чертоги.

На вопрос Марфы Ивановны, которую из невест он выбрал? «Одну из прислужниц», – отвечал царь.

Избранницей Михаила стала восемнадцатилетняя дочь бедного дворянина из Мещовска – Евдокия Лукьяновна Стрешнева.

Родительница его, удивясь сему выбору, просила царя-сына помыслить о том, что сим поступком огорчит он знатнейших бояр, и, убеждая переменить мысли, требовала, чтоб он скорее решился; ибо на другой день до солнечного восхода должно было объявить в Успенском соборе в присутствии всех духовных властей имя невесты.

Однако, Михаил проявил необычную для себя твердость, сказав матери: «Сердце мое никогда не выберет, никогда другой не полюбит».

Бракосочетание Михаила и Евдокии состоялось 5 февраля 1626 г.

После пышной свадьбы, молодая царица оказалась в полной зависимости от свекрови. При них состоял один духовник, дела вел один дьяк, в поездках на богомолье и других выходах мать царя непременно сопровождала невестку.

На государственные дела царица никакого влияния не имела, вела очень однообразную, замкнутую жизнь, являвшуюся нормой для знатных женщин.

У Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны было 10 детей, из которых выжило четверо:

Ирина (1627 – 1679)

Алексей (1629 – 1676), впоследствии царь Алексей Михайлович

Анна, в монашестве Анфиса (1630 – 1692)

Татьяна (1636 – 1706).

Михаил Федорович умер 12 июня 1645 года, Евдокия Лукьяновна пережила мужа совсем ненадолго – на 2 месяца и 6 дней, и умерла 18 августа, того же, 1645 года.

La comtesse:

Vlada, спасибо большое за статью!

Первая мысль у меня - ну вот любят у нас люди всю романтику портить, а какая красивая история была!

И, как бы то ни было на самом деле, так и останется красивой историей, потому что мнение устоялось (да и еще наверняка активно экскурсионными и туристическими фирмами рекламируется), а история - до невозможности консервативная наука, как бы мы с этим не боролись.

Вот с чем я не согласна с автором категорически - это с оценкой внешности Мумтаз. Судить о внешности по портрету 400-летней давности? Ну уж увольте! Напрашивается сравнение (поскольку в очередной раз читаю Устинова "Войны Роз", мама у меня даже посмеивается надо мной со словами: "А есть там хоть что-то, чего ты не знаешь?"

Конечно, то - XV век, а тут - XVII, но там - Европа, а тут - страна с совершенно другим путем развития искусства и культуры, да и представления о красоте.

Статья интересная, очень подробная, особенно понравилось погружение в быт в самом начале статьи, где идет описание улиц города.

А история ее мачехи (Мумтаз) стара как мир: завладела, возвысила своих родственников, подчинила полностью своей воле, боролась за власть... Все-таки такие женщины при своей неоднозначности вызывают невольное уважение.

И все равно - если б не было "великой любви", то, как мне кажется, никакая предсмертная клятва не заставила бы построить правителя Тадж Махал. Тут либо чувство было, либо Тадж Махал вообще никоим образом не относится к любимой жене (ну разве что косвенно как усыпальница). Вполне возможно, что Тадж Махал был построен как ответный шаг на Бэби Тадж (типа не допустим, чтоб величайшее строение было сооружено не мной

А еще мне понравилось высказывание:

Никто не будет спорить, что женщины играют главную роль в нашем мире. Ни одно событие мирового масштаба не обходятся без их влияния. Недаром французы говорят: "Чего хочет женщина – того хочет Бог". Началось это не вчера, а еще со времен Адама и Евы. Как вы думаете, где бы мы сейчас были, если бы Еве не пришло в голову рискнуть: сорвать злополучное яблоко с Древа Познания Добра и Зла и накормить им трусливого и нерешительного Адама? Если кто не догадывается, то могу напомнить - в Раю. То есть на том свете. Не было бы ни Интернета, ни флэшмоба, ни “убей сибя апстену”, ни “выпей йаду, урод». Ни-че-го. А было бы сплошное и вечное блаженство.

Не, ну правда?

Vlada:

Ингеборг писал(а):

Две Марии и Евдокия.

Мне всегда было жаль бедняжку Марию Хлопову. Пострадала безвинно только потому, что будущая свекровь увидела, что сын ее полюбил. А с Марией и вся семья пострадала. Как жестоко...

**

La comtesse писал(а):

а какая красивая история была!

я думаю, она и осталась! Потому что наличие любимой жены не мешало мусульманским правителя заключать другие браки по политическим соображениям. Первая жена у Шаха Джахана была персиянская царевна. И мне лично на портрете Мумтаз Махал нравится, учитывая, что писать портреты - это не фотографировать, то очень даже привлекательная женщина. Я верю, что между ними была любовь (ведь любовь не только сейчас возникла), другое дело, я поражаюсь ее мужу: он любит женщину, но делает ее постоянно беременной! Какой организм выдержит столь частые роды?! если бы сильно любил - берег бы сильнее.

Ингеборг:

» Одна невеста и две жены

Одна невеста и две женыПосле всех неурядиц в личной жизни царя Михаила, казалось, что его сыну достанется безмятежное счастье. Однако, его судьба, не иначе как волей рока, оказалась зеркальным отражением отцовской.

Алексей Михайлович, прозванный «Тишайшим», вступил на престол в шестнадцать лет (как и отец), потеряв почти одновременно обоих родителей.

Человеком, имевшим самое большое влияние на молодого царя, стал его воспитатель – боярин Борис Иванович Морозов.

В начале 1647 года Боярская Дума объявила, что «великий государь желает жениться».

Из 200 (!) девиц, привезенных на смотрины, царского взгляда были удостоены всего 6.

Избранницей Алексея Михайловича стала Евфимия Федоровна Всеволожская – восемнадцатилетняя дочь помещика из г. Касимова.

Она была помещена "на верх" – (дворцовая половина царицы). При одевании в первый раз в царскую одежду Евфимии так туго заплели косу, что и без того взволнованная красавица упала в обморок при женихе; всесильный боярин Морозов сразу же приписал обморок падучей болезни, т.е. эпилепсии.

Царскую невесту увезли из терема и отправили в монастырь, с приказом постричь в монахини.

Однако, заточение в монастырь было вскоре заменено отправкой в Тюмень, куда отца девушки спешно назначили воеводой.

Через некоторое время, семью Всеволожских переселили в Верхотурье (где когда-то жила Мария Хлопова, несчастная невеста царя Михаила), а потом в Яранск.

В 1653 году, Евфимию и ее родных вернули на родину, но не в Касимов, а в дальнюю деревню, и к тому же наложили запрет на въезд в Москву.

К бывшей царской невесте сватались, но она так и не вышла замуж, и до конца жизни хранила платок и кольцо – знак царского выбора.

Евфимия Всеволожская умерла в 1657 году, в возрасте двадцати восьми лет.

Между тем, Алексей Михайлович женился 16 января 1648 года, на Марии Ильиничне Милославской, которую он случайно увидел в церкви.

Жениху было 19 лет, невесте – 22 года.

Стоит заметить, что всего через 10 дней после царской свадьбы, боярин Морозов женился на родной сестре царицы – Анне Милославской.

Сам собой напрашивается вопрос : не была ли подстроена встреча царя с Марией Милославской?

В отличие от отца, сыну в первом браке повезло больше. Алексей оказался прекрасным семьянином и жил с супругой душа в душу. Царица, к тому же, отличалась кротким нравом, благочестием и милосердием.

1669 год открыл полосу трагедий в жизни Алексея Михайловича:

февраль – вскоре после рождения умерла дочь Евдокия;

2 марта от последствий родов скончалась Мария Ильинична;

июнь – умер третий сын, шестилетний Симеон.

Самый тяжелый удар обрушился на царя в начале 1670 г.

Совершенно неожиданно, 17 января умер старший сын и наследник – Алексей Алексеевич, «надёжа государева».

Об Алексее Алексеевиче стоит рассказать несколько подробнее.

Алексей был на редкость одаренным, и развитым не по летам, мальчиком. В возрасте 10-ти лет он вовсе не интересовался игрушками, предпочитая чтение. В 12 лет он в совершенстве изучил латынь, сочинял стихи, изучал философию и классиков.

В 1667 году, Алексей Михайлович выставил сына кандидатом на престол Польши. К русскому царевичу благоволила и вдова короля Яна-Казимира, желавшая выдать за Алексея свою племянницу. На приеме в честь польских послов тринадцатилетний Алексей произнес речь наполовину по-латыни, наполовину по-польски.

К сожалению, Алексей не дожил до 16 лет.

Еще раньше, в двухлетнем возрасте, умер первенец Дмитрий (1649 – 1651); в четыре года – дочь Анна (1655 – 1659).

Всего за двадцать один год брака, у Алексея и Марии родилось 13 (!) детей, но в живых осталось только восемь – 2 сына и 6 дочерей:

Евдокия (1650 – 1712), в 1698 г., подвергалась преследованию за сочувствие замыслам Софьи

Марфа (1652 – 1707), в 1698 г., сослана в Успенский монастырь и пострижена в монахини, с именем Маргарита

Софья (1657 – 1704), фактическая правительница России в 1682 – 1689 гг. После неудачной попытки ее сторонников свергнуть с престола Петра I (1698 г.), пострижена в монахини, с именем Сусанна;

Екатерина (1658 – 1718), держалась в стороне от политических интриг, чем и сохранила расположение Петра I, стала крестной матерью Екатерины I

Мария (1660 – 1723)

Федор III (1661 – 1682)

Феодосия (1662 – 1713)

Иван V (1666 – 1696), являясь соправителем брата Петра I, в государственных делах не участвовал, т.к. был слаб здоровьем, и вдобавок умственно неполноценен.

***

Через девять месяцев после смерти царицы Марии, Алексей Михайлович решил жениться вторично.

28 ноября 1669 г. начался смотр невест.

18 апреля 1670 года на вторичном смотре государь выбрал из представленных девиц восемнадцатилетнюю Наталью Нарышкину – дочь рязанского дворянина Кирилла Полуэктовича Нарышкина.

(По самой известной версии, смотр невест производился для соблюдения традиции, поскольку выбор царя был сделан задолго до этого.

Наталья Нарышкина была крестницей и воспитанницей начальника Малороссийского, а затем Посольского приказов Артамона Матвеева. Матвеев был человеком близким к царю и Алексей Михайлович неоднократно посещал его дом. Во время одного из таких посещений царь познакомился в воспитанницей Матвеева и решил жениться на ней).

Однако, вторая женитьба царя не обошлась без неприятных происшествий: 28 апреля были найдены истопником во дворце два подметные письма, запечатанные сургучом: одно — в сенях перед Грановитой Палатой, другое — прилепленное у сенных дверей Шатерной Палаты.

В этот же день письма были представлены боярину и дворецкому Б. М. Хитрово, а он поднес их государю. Неизвестно, что было в этих письмах; говорилось только, что «такого воровства и при прежних государях не бывало, чтобы такие воровские письма подметывать в их государских хоромах»... Надо полагать, что интрига велась со стороны Милославских, родственников умершей царицы Марьи Ильинишны, опасавшихся, что по вступлении царя в брак с Натальей Кирилловной Нарышкиной значение Матвеева еще более усилится. Подозрение в составлении подметных писем пало, однако, не на них, а на Ивана Шихирева, сильно хлопотавшего, чтобы племянница его Авдотья Беляева, находившаяся в числе красавиц, представленных на смотрины, была выбрана царем в невесты.

Шихирева взяли, обыскали, нашли у него во дворе какие-то травы и стали допрашивать. Из расспросов выяснилось, что он говорил духовнику царя Алексея Михайловича, Благовещенскому протопопу Андрею Савиновичу, что «племянница его в верх взята, а Нарышкина свезена». Шихирева отвели в застенок и пытали, но он и на пытке повторял, что подметных писем не писывал и никому писать не веливал и не подметывал. 24 апреля стали разыскивать, кому мог принадлежать почерк этих писем. 26 апреля «воровские письма» были явлены на Постельном крыльце всем служилым людям с повелением стараться разыскать вора», который писал или подметывал их.

Чем окончилось это дело — неизвестно, но свадьба царя была отложена на некоторое время.

Венчание Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны состоялось в Успенском соборе, 22 января 1671 г.

Жениху было 42 года, а невесте – 19 лет.

Воспитанная на западный манер, Наталья Кирилловна отказалась от уединенной, почти затворнической жизни, когда никто, кроме мужа и ближайших родственников, не мог свободно говорить о царице, а тем более видеть ее.

(Во время пеших выходов на богомолье царицу скрывали суконные полотнища, носимые со всех сторон ее шествия. Врач допускался в покои только при плотно занавешенных окнах, и даже пульс определялся по руке, закутанной тонким покровом, чтобы не касаться тела).

Наталья Кирилловна же при поездках по улицам Москвы нередко поднимала занавески у колымаги и тем немало смущала прохожих, потому что это было не "в обычае" московских цариц; во время летних "походов" на богомолье в Троице-Сергиев монастырь она еще больше поражала встречавшихся на пути, так как ездила в открытой колымаге, чтобы иметь возможность любоваться живописными видами по дороге от Москвы до монастыря. По свидетельству одного иностранца, встречные потупляли глаза от смущения.

Именно для молодой жены, в 1672 году, Алексей Михайлович завел профессиональный театр: «…иноземцу магистру Ягану Годфриду учинити камедию, а на камедии действовати из Библии — Книгу Есфирь — и для того действа устроить хоромину вновь».

На первом представлении в Московском Кремле Наталья Кирилловна и ее падчерицы сидели в особой ложе и были скрыты от посторонних взоров; но впоследствии, кажется, дощатая загородка у ложи была отменена, и царская семья более свободно смотрела на комедии. Из всего этого можно заключить, что не одна царевна Софья была склонна к отступлению от старинных московских обычаев, тяжело отзывавшихся на женщинах того времени; но и Наталья Кирилловна, бывшая несколько старше своей падчерицы, заплатила известную дань тому западноевропейскому веянию, которое стало проникать в царский терем.

Естественно, непривычное поведение новой царицы восторга не вызывало. Да и отношения ее с дочерьми мужа от первого брака не складывались. Недовольны были и родственники покойной царицы Марии – Милославские.

Несмотря на эти трения, супружеская жизнь Алексея и Натальи была вполне благополучна.

30 мая 1672 года родился их первенец – Петр, будущий царь и император. Это событие отмечалось особенно торжественно, была даже выпущена медаль. Крестным отцом царевича стал его единокровный (по отцу) брат – Федор Алексеевич, а крестной матерью – тетя, царевна Ирина Михайловна.

В августе 1673 года и в сентябре 1674 года, в царской семье появились дочери – Наталья (любимая сестра Петра), и Феодора, (умершая в четыре года).

После смерти царя Алексея в 1676 году, на престол вступил его сын от первого брака – Федор.

При дворе пасынка влияние вдовствующей царицы, да и всей фамилии Нарышкиных, значительно уменьшилось. Но и особых притеснений мачехе и ее детям Федор не чинил, к тому же, Петр был его крестником.

Гораздо больше осложнений доставляли влиятельные соперники – Милославские.

Противостояние двух враждующих фамилий достигло «точки кипения» в 1682 году, когда умер Федор Алексеевич.

Попытка Нарышкиных получить власть при малолетнем Петре провалилась - восставшими стрельцами были убиты крестный вдовствующей царицы – Артамон Матвеев и два ее брата – Афанасий и Иван.

Петр же был провозглашен вторым царем. Первым стал недееспособный Иван – последний сын Алексея Михайловича и Марии Милославской.

С 1682 по 1689 год, Наталья Кирилловна вместе с сыном жила в подмосковном селе Преображенском, фактически в ссылке.

После отстранения от власти царевны-правительницы Софьи, влияние царицы-матери проявилось, в основном, в делах семейных: в 1689 году, по решению Натальи Кирилловны состоялся первый брак Петра с Евдокией Лопухиной.

Наталья Кирилловна умерла в январе 1694 года, 43-х лет от роду.

Москвичка:

Ингеборг, спасибо, очень интересно.

Со своей стороны хочу обратить внимание: все дети Алексея Михайловича были хорошо образованы и обладали умом недюжинным - неважно, проявлялось ли это в делах государственных или в каких-то других. Личность Фёдора Алексеевича как человека и государя до сих пор не изучена, но и того, что известно, достаточно, чтобы сожалеть о его ранней кончине и недолгом царствовании. Возможно, кто-то сможет рассказать о нём подробнее - очень хочется. Ах, если бы... И не было бы жестоких, кровавых петровских революционных реформ, а прошли бы реформы мирные, в духе Алексея Михайловича - Тишайшего, но железной рукой державшего Россию.

Бесконечно сочувствую Софье, мне понятна её тяга к иной - живой (простите за каламбур) - жизни. Ведь что ожидало царевен? Монастырь... или приживалками до скончания века. И не было у неё выбора, кроме того, что она сделала. Умна по-государственному, столько лет "за троном" малолетних братьев правила, умные слова подсказывала... Печально, что всё вышло так, как вышло.

И даже недуг царевича Ивана объясняется просто (слишком часто рожать - не только матери во вред) и не мешает воспринимать незаурядность детей Тишайшего царя как закономерность.

И если кто-то вдруг получит возможность посетить Москву (а уж москвичкам и сам бог велел), не упустите возможность посетить восьмое чудо света, там можно много интересного узнать о том времени и о тех правителях...

Vlada:

Ингеборг писал(а):

Одна невеста и две жены

Натали, с удовольствием читаю посты. Люблю такую историю - историю о людях, о повседневной жизни. И здесь интриги, любовь, болезни, горе и счастье идут рука об руку.

Соглашаюсь с Мокой касательно личности Софьи - она мне жутко симпатична тем, что не побоялась изменить свою жизнь, возможно, именно ее поступки были еще одной ступенькой к женскому 18 веку (имею в виду женщин на троне).

La comtesse:

Всем доброе утро!

Я наконец-то перед выходом прочитала замечательные статьи от Ингеборг о жизни жен российских царей. Зачиталась просто! Вообще, как-то не сильно увлекалась я этой эпохой, обычно предпочитаю что-то более позднее, послепетровское, но тут оторваться не могла. Спасибо огромное! Все-таки по урокам в школе почему-то остается впечатление, что вся, так сказать, светская жизнь приходится на поздний период дворцовых переворотов, а все, что до Петра I - темные годы. И даже прекрасное толстовское "Петр I", в котором с самой первой страницы интриги и интриги, как-то не развенчивают в моей голове этот миф. А вот после прочтения статей мне захотелось пересмотреть все сложившееся еще 10 лет назад представление. Спасибо большое за информацию!

Вообще, я любитель истории большой (но именно любитель, большую часть знаю только поверхностно), частенько заходила к вам читать статьи, они очень просвещают, причем по большей части вы пишите о том, о чем умалчивают на уроках в школе, отдавая предпочтение внешней политике и прочему, что, несомненно, важно, но гораздо менее интересно.

Ингеборг писал(а):

Но в дело вмешалась мать Михаила, инокиня Марфа (в миру – Ксения Ивановна Шестова). Ее родственники – Салтыковы опасались утратить влияние при дворе, и не ладили с семьей царской невесты, поэтому они воспользовались беспроигрышным вариантом, настроив мать царя против будущей невестки.

Поразительно, как Михаил Романов был подвержен влиянию матери. Снова по тем же урокам истории о нем складывается впечатление как о мудром, взрослом мужчине, которому доверили корону и доверили по сути вести страну дальше после всех смут, что терзали ее. Абы кому бы не доверили! А оказалось, что сам будущий царь был совсем юн и подвержен влиянию родичей. Вообще, надо будет поискать что-то о том, как и почему выбирали нового царя...

И опять же - интриги, интриги... Как много в стране решалось чьим-то недовольством кем-то из приближенных. Очередной раз подумала о том, что у меня совсем неверное представление об истории родной страны (а всему виной больший интерес к зарубежке).

Ингеборг писал(а):

В этот же день письма были представлены боярину и дворецкому Б. М. Хитрово, а он поднес их государю. Неизвестно, что было в этих письмах; говорилось только, что «такого воровства и при прежних государях не бывало, чтобы такие воровские письма подметывать в их государских хоромах»...

Отдельно хочу выделить имя Богдана Хитрово, спасибо большое за его упоминание. Если честно, то я даже не думала, что у него было такое влияние и такая высокая должность, потому что мне он известен совсем по другой причине - как основатель города Симбирска, ныне - Ульяновска, в котором я родилась и по сей день живу.

Привожу выдержку из Википедии: За умелую организацию строительства засечных черт в 1647 году Богдан Хитрово был пожалован в окольничьи. В 1648 году Царский указ предписывает продолжить строительство симбирской части засечной черты. В течение весны и лета 1648 года Богдан Хитрово находится в Симбирске и руководит строительством городской крепости и острогов засечной черты. Крепость, построенная Хитрово, располагалась в районе, откуда открывался вид на десятки верст, что давало возможность заранее видеть появление банд кочевников, продвигавшихся вдоль правого берега Волги, а также контролировать передвижение судов. Внутри крепости была построена Троицкая церковь, дом воеводы, таможня и ряд других построек.

Вообще, очень приятно наткнуться на это имя, как-то все стало ближе, я всегда думала - воевода да воевода, а на деле - приближенный царя!

Москвичка писал(а):

Бесконечно сочувствую Софье, мне понятна её тяга к иной - живой (простите за каламбур) - жизни.

У меня тоже в душе где-то живет сочувствие к Софье, хотя по урокам истории опять же отложилось, что она персонаж скорее отрицательный. Но тут снова спасибо Толстому и его прекрасному историческому роману, Софья там - образ чудесный, яркий, противоречивый... и совсем не злодейский. Просто женщина, которая хотела именно жизни, а не того, чему в те время "подвергались" царевны. Хотя в итоге все-таки осталась заточена.

Мока, огромное спасибо за ссылки на восьмое чудо! Еще не прочитала, но на фотографии дворца засмотрелась! Красота какая! Ничего европейского в архитектуре, настоящий русский терем - можно представить, какие резные прекрасные города были тогда... состоящие из таких вот теремов. Прекрасны европейские каменные замки, но не меньше завораживают и родные терема.

Kless писал(а):

Именно. Мне как-то сразу вспомнилась история Софии и графа Потоцкого и как экскурсовод Софиевского парка нам сказала, что у них не принято говорить посетителям о том, что любовником Софии был старший сын Потоцкого, Ежи

Чтобы не развеивать романтику.

Но вряд ли уже что-то изменится, согласна. Если весь свет знает уже сотни лет о любви и построенной в память об этой любви усыпальнице, то, даже если появятся новые статьи о разоблачении мифа, и они заполонят интернет, то ничего не изменится. Будем знать правду (и то правда здесь - понятие условное: можно строить так или иначе только догадки и предположения), но будем и зачитывать и влюбляться в прекрасную историю любви...

Ингеборг:

» Забытые царицы

Kless, Конти, спасибо за отзывы.

Рада, что статьи понравились, поэтому продолжаю. ))

Забытые царицы

Эта история больше всего напоминает сказку про Золушку. В нее очень трудно поверить, и все же это было.

Весной 1680 года, во время крестного хода в Вербное воскресенье, в толпе собравшихся горожан, молодой царь Федор Алексеевич увидел девушку и был сражен наповал.

Постельничий царя Языков немедленно получил задание – узнать, кто такая.

Девушка оказалась дочерью смоленского шляхтича польского происхождения – Симеона Грушецкого. После смерти отца жила с матерью в доме дяди – думного дьяка Заборовского. Звали ее Агафья.

Дядю Агафьи сразу же известили о том, «чтоб он ту свою племянницу хранил и без указа замуж не выдавал».

Нетрудно себе представить, как были удивлены, если не сказать больше, родственники царя по матери - Милославские, узнав о его намерении жениться на никому не известной девице из незнатного рода, вопреки всем традициям и обычаям.

В попытке воспрепятствовать этому браку, дядя царя – Иван Ильич Милославский сообщил Федору, что мать Агафьи и она сама «в некоторых непристойностях известны!», т.е. возникают сомнения в непорочности девушки.

Известие повергло царя в тоску и лишило аппетита. Но вскоре приближенные уговорили его проверить, так ли это.

Посланные в дом Заборовского бояре, не знали «как стыд о таком деле девице говорить», и как вообще подступиться к столь деликатному вопросу.

Неизвестно, что бы из этого получилось, но Агафья появившись перед посланниками, заявила прямо, «чтоб оне о ея чести ни коего сомнения не имели и она их в том под потерянием живота своего ( т.е жизни) утверждает»!

Тем не менее, молодой царь решил соблюсти традиции и объявил о смотре невест - государю было представлено 19 девиц. Как и следовало ожидать, Федор выбрал Агафью Семеновну Грушецкую и 18 июля 1680 года состоялось венчание.

Свадьба была отпразднована очень скромно, без всякой пышности, и на несколько дней были отменены все придворные церемонии.

Вот что писал о свадьбе царя нидерландский дипломат Иоганн Келлер в своем донесении от 20 июля: «…в прошлое воскресенье его царское величество праздновал обряд своей свадьбы; его супругой не стала ни одна из княгинь, о которых я писал в постскриптуме моего последнего письма и которые были сопровождены во Дворец для того, чтобы его царское величество мог выбрать себе невесту среди них, а ею стала особа из не очень богатой семьи и принадлежащей скорее к польской нации, чем к русской; его величество этим хотел открыто доказать <…>, что он непременно хочет выразить свою волю, а не следовать в этом отношении воле вельмож Двора: <…> ведь если он породнится со знаменитой семьей, которая посредством этого станет чересчур важной и чересчур могущественной и будет стремиться таким образом притеснять менее знатных, то это может привести к опасным ссорам».

11 июля 1681 года стране было торжественно объявлено о рождении у царской четы первенца – царевича Ильи Федоровича.

Агафья Семеновна умерла через три дня после рождения сына. К сожалению, младенец Илья пережил мать всего лишь на неделю.

Была ли счастлива «польская Золушка», став царицей? Надеюсь, что да…

Смерть жены и сына стала огромным потрясением для молодого царя (ведь брак был по любви, по крайней мере, с его стороны).

А вот родня и приближенные царя, огорчались скорее из-за смерти царевича, чем царицы.

Вопрос престолонаследия приобретал все большую остроту: слабое здоровье Федора увеличивало шансы Петра на престол, и следовательно, на приход к власти Нарышкиных.

Всей фамилии Милославских наследник Федора был нужен, как воздух.

Скорее всего, именно под влиянием родственников и фаворитов – постельничего Языкова и комнатного стольника Лихачева, Федор Алексеевич объявляет о выборе невесты – Марфы Матвеевны Апраксиной.

Свадьба состоялась 15 февраля 1682 года. Новоиспеченной царице было только пятнадцать лет. Впрочем, Федор был ненамного старше юной жены, всего на пять лет.

Однако, столь радостное событие послужило толчком к серьезному ухудшению здоровья царя.

На следующий, после венчания, день царь слег, и только 25 февраля царь и царица «дали свадебные столы», т.е. официальное угощение.

И все же здоровье царя продолжало ухудшаться.

27 апреля 1682 года царь Федор Алексеевич скончался, не дожив до 21-го года месяц и три дня.

Не успев привыкнуть к новому положению, Марфа Матвеевна стала вдовой.

Она намного пережила своего супруга и умерла в 1715 году, в 48 лет.

На редкость печальная судьба.

***

После смерти Федора Алексеевича на престоле (в результате стрелецкого бунта) оказалось сразу два царя – Иван V и Петр I.

Из них Иван меньше всего годился для правления; он был не только болезненным, но и умственно неполноценным человеком. И тем не менее, в 1684 году (по решению царевны-правительницы Софьи) Иван женился. Фамилии Милославских для укрепления пошатнувшихся позиций был нужен ребенок, царский наследник.

В невесты Ивану была выбрана Прасковья Федоровна – двадцатилетняя красавица из знатнейшего боярского рода Салтыковых; (Салтыковы приходились родственниками инокине Марфе – матери царя Михаила Федоровича).

Первые пять лет супружеской жизни, брак Ивана и Прасковьи был бездетным.

Нетрудно себе представить огорчение Милославских по этому поводу. Но, вероятно, еще большим разочарованием стало то, что дети, все-таки появившиеся у царя и царицы, все – без исключения – оказались девочками.

Всего у Ивана и Прасковьи было пять дочерей – Мария и Феодосия умерли в младенчестве, выжили – Екатерина, Анна и Прасковья.

Иван V скончался в 1696 г., 30 лет от роду. Овдовевшая Прасковья перебралась с дочерьми в загородный дворец, находившийся в подмосковном селе Измайлово.

Не отличавшаяся умом и воспитанием, Прасковья все же смогла вполне поладить с деверем – Петром I. Она не пыталась давать ему советы, не участвовала в направленных против него интригах и безропотно принимала непривычные иноземные нововведения в быту и досуге.

В 1708 году, семья вдовствующей царицы, по указу Петра, перебралась жить в Санкт-Петербург.

Новый дом показался «измайловским затворницам» неудобным и неуютным. Впрочем и жизнь во дворце была нелегкой. Основным занятием Прасковьи было разбирательство ссор и склок среди придворных, причем делала она это не без удовольствия.

Вскоре Прасковья остается в одиночестве: в 1710 году выходит замуж средняя дочь, Анна; в 1716 году – старшая любимая дочь Екатерина. Младшая, тёзка матери, сочетается морганатическим браком с генералом Дмитриевым-Мамоновым.

Ее главной, хотя и заочной, привязанностью становится внучка – дочь Екатерины – принцесса Елизавета Екатерина Христина (более известная впоследствии, как Анна Леопольдовна). Ее здоровье, воспитание и успехи – главная тема писем бабушки: «Да посылаю тебе, свет мой, гостинцы, — пишет царица трехлетней внучке, — кафтанец теплый для того, чтоб тебе тепленько ко мне ехать... Да посылаю тебе свои глаза старые (тут в письме по-детски нарисованы два глаза), чуть видят свет, бабушка твоя старенькая, хочет тебя, внучку маленькую, видеть... хочетца, хочетца... видеть тебя маленькую и подружитца с табою — старая с малым очень дружно живут».

С течением времени, желание увидеть внучку становится основной целью Прасковьи. Наконец, в августе 1722 года Екатерина с дочерью приезжают в Измайлово, а потом вместе с Прасковьей переезжают в Петербург.

В октябре 1723 года, Прасковья Федоровна умерла. Вдову Ивана V торжественно похоронили в Александро-Невском монастыре Петербурга.

miroslava:

» Бегинки. Кто они были такие?

Этот материал посвящен наступающему Международному женскому дню, ибо рассказывает об уникальном и малоизвестном социальном эксперименте в эпоху Европейского Средневековья, когда женщины в очередной раз попытались жить своим умом, а не по указке патриархального общества. Такие попытки предпринимались не раз в истории человечества, но о полулегендарных амазонках, либо суфражистках и феминистках все более или менее слышали. А вот бегинки – кто они были такие?БЕГИНКИ: КТО ОНИ БЫЛИ ТАКИЕ?

Я встретила упоминание о бегинках в одном романе. Там группа молодых женщин, живущих в начале 19 в. вместе безо всякой опеки и внешнего надзора (в том числе мужского), сравнивает себя по образу жизни с объединениями средневековых бегинок. Меня заинтересовали эти женские союзы, так как раньше я была уверена, что в условиях средневековья женщина имела весьма небогатый выбор – или замужество, или монастырь. А вот оказалось, что нашлась и еще одна, словно бы промежуточная форма существования женщины в те времена – ни мирская, ни монастырская, а нечто среднее между ними и вполне самостоятельное. Обычно средневековые женщины — как живущие в миру и вышедшие замуж, так и выбравшие монастырскую стезю, целиком и полностью зависели от покровительства и руководства мужчин (ибо в католической и православной церквях, в ведении которых находились монастыри, высшее руководство и надзор за ними осуществляли тоже мужчины). Учитывая этот факт, бегинки оказываются единственными женщинами той эпохи, которые пытались выстроить жизнь, полностью независимую от «чуткого» мужского руководства. Это дает основание предполагать, что движение бегинок представляло собой крайне интересный и единственный в своем роде социальный эксперимент в условиях средневековья.

Кто же такие были бегинки?

Бегинки (Beguinae, Beguttae) представляли из себя одни из самых древних мирских женских союзов для благочестивых целей (призрение одиноких и покинутых жен и девушек, уход за больными, воспитание детей). Эти союзы возникли в конце 12 века в Нидерландах и отсюда на протяжении 13 века распространились по территориям Франции, Германии, Швейцарии и Северной Италии. Первые упоминания о женщинах, живущих отдельно от семьи, которые проводили время в молитвах и делах благотворительности, но не принимая при этом монашеских обетов, относится к началу 12 века и наблюдается на территории Нидерландов. Сначала эти женщины представляли из себя единичные явления, но к середине 12 века ситуация изменилась настолько, что количество этих женщин резко возросло и они стали объединяться в общины. Главной причиной массовости этого явления стали крестовые походы: огромное количество мужчин отправились на Восток, кто-то там погиб в битвах с «неверными», другие осели на завоеванных землях и завели там новые семьи. В результате в Западной Европе возросло количество одиноких и брошенных мужчинами женщин. Из них прежде всего и вербовались неофитки. Вначале эти женщины еще не объединялись в союзы, а пытались прожить в одиночестве, но эти одиночки селились не в глубине леса, или гор, или пустынь, по обычаю мужчин-отшельников, а на окраинах городов. Происходило это потому, что основным занятием этих женщин были не молитвы в уединении, а помощь всем нуждающимся и беднякам. Кроме того женщины в отличие от мужчин не могли отшельничать в пустынных местах по самой банальной причине: отбиваться от нежелательных «ухажеров», коих во все времена было великое множество, одинокая женщина может только в том случае, если вокруг нее живут хоть какие-то соседи, способные услышать ее крики и прийти на помощь — а это было возможно только в городах. В начале 13 века такие женщины-одиночки стали объединяться в городские общины, которые получили название «бегинажей». Общее мистическое настроение того времени, склонность к благочестивой жизни, посвященной «добрым делам» также способствовали формированию союзов бегинок.

Откуда взялся сам термин «бегинки», что означает это слово — не совсем ясно до сих пор. Вариантов объяснения существует большое множество, но к единому мнению исследователи средневековья до сих пор не пришли. Некоторые считают, что название свое бегинки получили от св. Бегги, дочери Пипина Ланденского, основавшей в 696 г. монастырь для канонисс в Арденне. Другие предполагают происхождение этого термина от священника Ламберта де Бегга, учредившего в 1180 подобный союз в Люттихе. Есть и такое объяснение этимологии этого слова: оно происходит от какого-то уничижительного слова, например, средненижненемецкого beggam - нищенствовать или древнесаксонского beg - просить милостыню. Наконец, некоторые историки предполагают, что бегинки стали называться так из-за одежды, сшитой из неочищенной, грубой шерстяной ткани серо-коричневого цвета, которая была их «униформой» (отсюда позднее произошло французское слово beige – беж).

Правда сам термин «бегинки» появился позже. Вначале их называли по другому. Первые упоминания о бегинках как «святых женщинах» (лат. mulieres sanctae, mulieres religiosae) встречаются в конце 12 в. в документах г. Люттиха (совр. Льеж, Бельгия). Термин «бегинки» появился в средневековых источниках около 30-х годов 13 века, не раньше. К этому времени движение бегинок получает мощное распространение в Южных Нидерландах, прирейнских районах Германии и во Франции, где сообщества благочестивых женщин назывались «Filles compagnes du bon secour». Движение бегинок получило распространение прежде всего в городской среде Западной Европы. С 15 века покровительницей бегинок стала считаться св. Бегга, с именем которой было связано название бегинок.

Как была организована жизнь в этих женских союзах?

Бегинки не давали никаких официальных обетов, не подчинялись никаким орденским правилам, а просто собирались под управлением свободно избранной настоятельницы для дел благочестия и благотворительности и могли во всякое время возвратиться к частной жизни и даже выходить замуж. Жили они в особых сестринских (бегуинских) общежитиях, которые назвались бегинажами (collegia Beguinarum, Beguinagiae, Beguinariae), иногда по 2000 сестер вместе. Бегинажи основывались первоначально вне, а потом и внутри городов и состояли из отдельных домиков с церковью, молельной, больницей и странноприимным домом. В Германии обычно жили по 60-70 женщин в одном месте, в Нидерландах зафиксировано и большее количество бегинок, сосредоточенных в одном месте. Как правило бегинки обитали в нескольких стоящих рядом домах, окруженных стенами («города в городах»). Пребывавшие в бегинажах девушки и женщины давали тайные обеты целомудрия и послушания, но в любой момент они были вольны покинуть общину и возвратиться к мирской жизни, и даже выйти замуж. Этим бегинки отличались от монахинь. Бегинки также отличались от монахинь тем, что не подчинялись какому-либо единому орденскому начальнику, их жизнь не регулировалась специально разработанными правилами вроде орденского устава. Сообщества бегинок пользовались большим уважением благодаря своей активной благотворительной деятельности. Очень скоро многие благодарные за помощь люди стали либо дарить им часть своего имущества, либо оставлять его после своей смерти по завещанию, так же как такого рода дарения получались официальными монастырями. В очень скором времени бегинки путем дарственных записей и завещаний стали обладать немалым имуществом, так что некоторые общежития доставляли своим обитательницам довольно богатые доходы, тогда как в других бегинки снискивали себе пропитание трудом рук своих.

Бегинки объединялись под управлением избранной ими настоятельницы (ее называли «Большой Хозяйкой») для ведения благочестивой жизни и благотворительной деятельности. Они занимались призрением девиц и покинутых жен, помогали больным, пилигримам и всем нуждающимся; при общинах создавались больницы и странноприимные дома, где бедные и больные часто содержались на деньги, собранные в складчину. Бегинки ходили по домам, посещая тяжелобольных, омывали тела умерших, трудились даже во время чумы, воспитывали детей-сирот, преподавали в созданных ими же школах. Сообщества бегинок были пестрыми по составу: в некоторые принимались только знатные женщины, или только простолюдинки. Но большинство не придерживались принципа сословности и принимали всех желающих. Многие сообщества бегинок имели тесные отношения с нищенствующими францисканским и доминиканским монашескими орденами.

В результате движение бегинок привело к невиданному и неслыханному в ту эпоху явлению: в условиях строго патриархального общества возникли целые объединения женщин, которые организовывали свою жизнь самостоятельно безо всякого руководства со стороны мужчин. И судя по сохранившимся документам делали это вполне успешно! Общины бегинок имели свою собственность — иногда немалую, весьма умело управляли ею, проводили деловую, хозяйственную и торговую деятельность, имели школы, больницы, воспитательные и странноприимные дома, вели обширную благотворительную работу. Все это требовало и ума, и знаний, прежде всего юридических, и немалых управленческих навыков. Такая независимость женщин от мужского руководства и власти была чем то доселе невиданным в средневековом обществе!

Жизнь средневековых женщин в основной их массе была от рождения до смерти поставлена под контроль мужчин — какой бы жизненный путь женщины для себя не избирали. Если они жили в миру, то находились под властью сначала отца, потом мужа. Если же женщина выбирала монастырь, то выше сана настоятельницы-аббатиссы она не смогла бы подняться. А все высшее руководство монастырями — их хозяйственной деятельностью, повседневным образом жизни членов, идеологией — осуществляли представители высшей иерархии католической церкви, куда доступ был открыт только мужчинам.

В этих условиях бегинки оказались единственными средневековыми женщинами, которые своим образом жизни опровергали главный постулат, лежащий в основе любого патриархального общества: о том, что женщины слишком глупы, тупы, слабы физически и духовно, чтобы прожить жизнь без руководства и надзора мужчин. И это был вызов устоям патриархата — хотели того обитательницы бегинажей или нет! Конечно, сами бегинки ни о каком вызове и ниспровержении основ общества и не думали: они просто старались выжить, оказавшись в тяжелых условиях. Но постепенно их независимый образ жизни становился все более привлекательным для окружающих женщин. Недаром расцвет движения бегинок относится к середине-концу 13 века, когда основные и наиболее массовые крестовые походы уже отшумели и крестоносцев уже даже начали потихоньку вытеснять с захваченных ими прежде земель. Несмотря на то, что в результате этого отток мужского населения из Европы окончательно прекратился, тем не менее с начала 13 века все больше женщин стало стремиться в общины бегинок, которые давали такую степень свободы, о которой средневековые женщины не могли даже мечтать ни прежде, ни потом.

Наверняка участь бегинки казалась весьма привлекательной для тех женщин, которые по каким-либо причинам не вписывались в крайне узкие рамки, которые отводило женщине средневековое общество. «Социальные лифты» в нем работали почти исключительно для мужчин. Сын крестьянина или ремесленника, которого не устраивала судьба отцов и дедов, мог изменить предначертанную судьбу, вплоть до того, что перешагивал рамки своего сословия. Это было, конечно, не просто, но все же такая возможность существовала. Сохранились свидетельства о том, как выходцы из низших общественных слоев, став священниками или монахами, добивались высоких постов в католической церкви, вплоть до поста самого папы римского. Или — взяв в руки меч, они могли с помощью ратной доблести выбиться в число выдающихся воинов и даже получить за свои подвиги рыцарское звание и поместье во владение. А вот для средневековой женщины таких возможностей самостоятельно определять свою жизненную судьбу практически не было: они должны были покорно брести по той жизненной колее, которую определяли для них мужчины. И вступление в сообщества бегинок стало в 12-14 веках единственным способом сойти с нахоженных и заранее определенных тропок. Если женщина была каким-то образом притесняема или принуждаема в семье (например, к нежеланному замужеству) и не хотела подчиняться диктату, то она могла под благовидным предлогом — хочу помогать людям и молиться Богу — уйти из семьи в бегинаж. Официальная идеология того времени всячески превозносила склонность к «добрым делам» и набожность как драгоценнейшие свойства женщины-христианки, и выступать против таких благочестивых наклонностей в своих дочерях родителям было затруднительно. Но женщина, вступившая на путь бегинки, не была так безвозвратно потеряна для мирской жизни, как монахиня. Бегинка вполне могла вернуться к мирскому образу жизни, если ей встречался подходящий мужчина, за которого хотела выйти замуж сама, а не по указке семьи. Наверняка многие молодые женщины пользовались подобными возможностями, которые им предоставляли общины бегинок.

Рано или поздно такой отход от предначертанной жизненной колеи, на которую жестко ставило женщин средневековое общество, не мог не обратить на себя внимание. Впрочем, светские власти позволяли себе сквозь пальцы смотреть на рост бегинажей и уход женщин из семей в эти общины. Ведь судя по всему, бегинки своей мощной благотворительной деятельностью сильно смягчали социальное напряжение в средневековом обществе. Зато очень жестко и активно с середины 13 века (т.е. в период наивысшего расцвета бегинажей) за бегинок взялась католическая церковь — и не без оснований! Уж больно далеко от официальной церковной идеологии отошли эти «заблудшие овечки» паствы Христовой!

Дело в том, что очень скоро независимость и неподотчетность образа жизни сестер-бегинок стала приводить к формированию независимого образа мышления. В общинах бегинок стало распространяться новое направление западного мистицизма, зародившегося в 13 веке. Это движение было непосредственно связано с движением бегинок и главными его идеологами стали преимущественно женщины-мистики (Маргарита Поретанская, Мехтхильда Магдебургская, Беатрис из Назарета). Одна из главных черт этого направления — признание возможности напрямую достичь единения души христианина с Богом, не прибегая к посреднику, т.е. церкви и ее служителям-священникам. «Новый мистицизм» был враждебно воспринят руководящими церковными кругами, так как в нем видели опасность пренебрежительного отношения к церковным таинствам как к средству спасения души и угрозу господству католической теологии. В результате общины бегинок очень скоро стали объектом самого пристального и неприязненного внимания со стороны католической церкви. Уж слишком явно бегинки и их образ жизни не вписывались в каноны средневековой жизни, где все должно было быть подчинено влиянию официальной церковной иерархии. Поскольку бегинки культивировали крайние формы мистицизма, они нередко обвинялись в распространении еретических учений, а их деятельность подвергалась ограничению и осуждению со стороны католической церкви. Вьеннский Собор (1311-1314) осудил взгляды мистиков как еретические, прямо соотнеся их с деятельностью бегинок. Наиболее известная из них Маргарита Поретанская была обвинена в ереси и сожжена на костре в Париже в 1310 г. Ее сочинение «Зеркало простых душ» (Miroir des simples âmes) было самым знаменитым мистическим трактатом из написанных на старофранцузском языке.

В 13 и 14 векам к бегинкам примкнули и другие ответвления средневековых еретических учений, в частности преследуемые католической церковью спиритуалы францисканского ордена (фратричелли), а также так называемые «братья и сестры свободного духа», чье учение тоже было объявлено еретическим. Это подало повод к вмешательству инквизиции в жизнь общин бегинок. Особо сильными преследования были на юге Франции: в 1307 году многие местные бегинки были казнены инквизицией в Тулузе по обвинению в ереси. Католическая церковь с самого начала всячески старалась скомпрометировать бегинок, обвинив их в испорченности нравов (что это означало: лесбийскую любовь, или свободные отношения женщин-бегинок с посторонними мужчинами — неизвестно). Из-за этих обвинений синод в Фецларе в 1244 г. ограничил поступление в союзы бегинок 40-летним возрастом. Это был первый и хорошо рассчитанный удар: дорога в бегинажи была перекрыта для тех молодых женщин, которые могли рассматривать «карьеру» бегинки как возможность строить жизнь самостоятельно. После этого решения молодые женщины снова получили в распоряжение лишь два варианта жизненной судьбы: либо замужество — редко по собственному выбору, а чаще по указке родителей; либо монашеская жизнь — но уже навсегда, а не временно, как в общинах бегинок.

Вскоре последовал следующий удар: в 1287 году специальным церковным решением у бегинок было отнято право ведения торговых дел. Это было даже эффективнее, чем обвинения в распутстве или введение возрастного ценза. Имущество бегинажей формировалось за счет благотворительных дарений, работы самих сестер и торговых операций — причем последние давали немалую часть дохода. Отнять право торговли означало существенно обескровить сообщества бегинок в материальном отношении. Обедневшие таким образом бегинки, чтобы выжить, часто ставили себя под непосредственный контроль католической церкви и принимали все ее постулаты. Сказалось и преследование инквизиции. Все эти утеснения бегинок заставили многих из них слиться с объединениями ордена францисканцев. В дальнейшем отношение католической церкви к бегинкам не раз менялось, пока с 15 в. не стало терпимым. И не удивительно - к тому времени сообщества бегинок были почти полностью подчинены церкви.

После столь активного наступления католической церкви в 14-15 вв. активность общин бегинок снижается, многие из их прежних членов вступают в официально признанные монашеские конгрегации. Бегинки превратились просто в один из женских монашеских орденов католической церкви и естественно, в результате этого интерес к вступлению в общины бегинок резко упал: теперь эти общины больше не обеспечивали женщинам ни независимого образа жизни, ни возможности сравнительно легкого перехода от подобия монастырской жизни к мирской. Дольше всего бегинки удержались в Германии, где во время горячо приветствованной ими реформации они получили название «духовных женщин», а также в Нидерландах, где они встречались еще в конце 18 в. Во Франции в конце 19 в. возникли под именем бегинок мистические секты, которые вследствие окружавшей их собрания таинственности в связи с подозрением в распутстве были преданы суду исправительной полиции. Но эти секты уже не имели ничего общего со средневековыми женскими союзами и походили на них только названием. Отдельные общины бегинок сохранились до настоящего времени в Амстердаме, Брюгге, Генте и некоторых других городах Бельгии в форме благотворительных организаций. Но они уже мало чем отличаются от прочих католических монашеских объединений и количество их членов невелико.

Надо сказать, что существовала и мужская разновидность бегинок: они назывались бегины или бегарды. Бегинами (beguini), или бегардами (beghardi) называли мужчин, объединявшихся для совместного проживания в братствах на тех же основаниях, что и бегинки. Все они были мирянами и, как и женщины, не приносили никаких обетов и не имели единого устава, подчиняясь каждый своему старшине; но, в отличие от женщин, они отказывались от частной собственности. Братья в каждой общине имели общую казну, жили под одной крышей и ели за одним столом.

Мужчины-бегарды в большинстве своем принадлежали к низшим слоям общества и были ремесленниками разных профессий. Тем самым у них поддерживалась тесная связь с городскими ремесленными цехами. Как правило, в общины вступали те люди, которым не повезло в жизни — оставшиеся без друзей и родных, состарившиеся, инвалиды и т.п.. Таким образом, для них решалась сложнейшая из задач средневековья – устройство стариков, уже не способных работать.

Их деятельность не имела такой широкой известности, как деятельность бегинок, однако сообщества бегинов продолжали существовать в Европе на протяжении всего средневековья. Они также обвинялись католической церковью в связях с еретиками (альбигойцами, вальденсами, братьями Свободного Духа и др.) и подвергались преследованиям. Окончательно эти общины прекратили свое существование только в период Французской революции, в конце 18 в.

Ингеборг:

miroslava писал(а):

Про большинство этих "забытых цариц" я не знала почти ничего - только имена. А про Агафью Грушецкую даже не слышала.

Мира, я поэтому и выбрала такое название для статьи - эти царицы малоизвестны.

Если хочется почитать о них в художественной форме, могу посоветовать романы Владислава Бахревского - "Свадьбы" (о Михаиле Федоровиче), "Тишайший", "Утаенный царь" (или "Потаенный царь" - не помню точно, о Федоре Алексеевиче).

Об Агафье Грушецкой - роман Александра Красницкого "Царица-полячка" http://az.lib.ru/k/krasnickij_a_i/text_0050.shtml (ссылка на текст).