Увлекаетесь ли вы историей? |

||||||

| да, очень |

|

66% | [ 154 ] | |||

| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |

|

2% | [ 6 ] | |||

| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |

|

1% | [ 3 ] | |||

| нет, но хотелось бы |

|

4% | [ 11 ] | |||

| По стольку по скольку... |

|

5% | [ 12 ] | |||

| раньше улекалась(ся) |

|

4% | [ 10 ] | |||

| скорее да, чем нет |

|

14% | [ 33 ] | |||

| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |

|

0% | [ 1 ] | |||

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

Ингеборг:

» История Ян Гуйфэй. Любовь, погубившая империю

Вадим Эрлихман "Любовь, погубившая империю"Эта история случилась больше тысячи лет назад. С тех пор она, конечно же, обросла новыми легендами, как того и требуют законы жанра. Но в основе ее — чистая правда: была юная красавица, был немолодых лет император, и между ними вспыхнул такой пожар, в огне которого запылала целая империя...

Сегодня о тех далеких событиях напоминают разве что выцветшие картинки на шелке да строки стихов, печально повествующие о судьбах наложницы Ян Гуйфэй и ее возлюбленного — императора Сюань-цзуна.

Каким был Китай в далеком от нас VIII веке? Народная память хранит известные образы — бескрайние рисовые поля, черепичные крыши пагод, расчерченные как по линейке улицы, мелодичный звон бронзовых колоколец…

А исторические труды толкуют, что уже в конце VI столетия Китайская империя возродилась после многих веков междоусобиц и засилья варваров, что в 618 году военачальник Ли Юань основал династию Тан, которая в бесконечных войнах распространила свою власть от песков пустыни Гоби до джунглей Вьетнама. Эта империя была воссоздана на новых началах. Всесильных феодалов и местных князьков сменила иерархия чиновников, подчиненных императору. Как и прежде, он считался если не богом, то существом высшим — Сыном Неба, который, как гора, возвышается над «желтым морем» подданных. Простому народу не позволялось даже глядеть на него, а высокопоставленные сановники, являясь на аудиенцию во дворец, отвешивали от 30 до 50 земных поклонов, в зависимости от ранга.

И все же жизнь императора была отнюдь не безоблачной. Интриги бюрократов оказались еще опаснее, чем самовластие удельных князей. Внук первого государя династии Гао-цзун в собственном роскошном дворце оказался пленником своей супруги У Цзэтянь. После его смерти императрица отстранила от власти сыновей и сама заняла трон — беспрецедентный случай в истории Китая. Ее правление продолжалось, пока не подрос внук покойного правителя Ли Лунцзи.

Нужно сказать, что китайские императоры имели по нескольку имен. Одно состояло из родовой фамилии и личного имени, данного при рождении (оно в дальнейшем табуировалось), другое, после восшествия на трон, являлось девизом правления, и таких девизов могло быть несколько — они последовательно сменяли друг друга (у Ли Лунцзи их было три), третьим именем императора называли в храмах, а четвертое давали ему посмертно. Так, Ли Лунцзи, став государем, начал править под девизом Сяньтянь, то есть «Предвечное Небо», а историки чаще называют его храмовым именем Сюаньцзун — Священный предок. Но, как ни называй, человек этот был решительный и энергичный. Он вырос в большом императорском дворце, где за каждым углом подстерегала смерть: У Цзэтянь всячески пыталась избавиться от претендентов на трон. Мальчика спасла только опека принцессы Тайпин, дочери императрицы.

После же смерти У Цзэтянь власть досталась ее сыну Чжунцзуну, но скоро его жена, императрица Вэй, отравила супруга, чтобы править самой. Тут-то 25-летний Лунцзи и сделал «ход конем»: в 710 году он при помощи Тайпин совершил переворот и убил Вэй вместе с ее маленькими детьми. Делать нечего — законы борьбы за власть суровы не только в Китае.

Сперва Лунцзи «назначил» императором своего отца Жуйцзуна, но тихий пьяница оказался неспособным к управлению. И принц в 713 году прочно сел на трон, начав эпоху правления под девизом Кайюань («Открытое начинание»). Сначала он провел перепись населения. Все китайцы были занесены в податные списки, после чего поступление налогов в казну увеличилось вдвое. Были выпущены новые монеты — медные «кай юань тун бао», находившиеся в обращении почти 700 лет. Их собирали в длинные связки, а во время дальних путешествий заменяли квадратиками бумаги с печатью и именем императора. Так появились первые в мире бумажные деньги. Но налаживание денежного обращения и борьба с разбойниками вели к росту торговли и процветанию городов. В столице Чанъани (нынешняя Сиань в провинции Шэньси) проживало около миллиона жителей — больше, чем в любом другом городе тогдашнего мира.

Чтобы управление было эффективным, император ввел для всех чиновников периодические испытания. Отныне занять очередную должность можно было, только сдав экзамен на знание конфуцианских канонов, этикета и основ стихосложения. Всему этому обучали педагоги, для подготовки которых была основана государственная академия Ханьлинь, иначе — «Лес кистей» (имелись в виду кисточки для письма). Так, престиж ученых и литераторов поднялся на неслыханную высоту. При дворе Сюань-цзуна жили великие поэты Мэн Хаожань, Ли Бо и Ду Фу, работали лучшие в стране зодчие, художники, музыканты. Была создана библиотека с тысячами книг-свитков, открылась школа «Грушевый сад», готовившая актеров. Антология поэзии эпохи Тан включает стихи 3 500 поэтов, и это были только те, кто достиг известности!

Император и сам сочинял неплохие стихи. К тому же с возрастом он устал от государственных забот и предпочитал проводить время в дворцовых покоях, занимаясь стихосложением, слушая музыку и наблюдая за танцами юных прелестниц. В императорском гареме было больше тысячи девушек, но эстет Сюань-цзун не слишком их баловал вниманием. По словам поэтов той эпохи, он искал «покорявшую страны», то есть подобную по красоте древней красавице Ли, о которой говорили: «Одним взглядом покорила страну». Когда-то именно такой ему казалась первая супруга У Хуэйфэй, но с годами она утратила очарование, а потом умерла, оставив императора грустить под заунывное пение бамбуковой флейты.

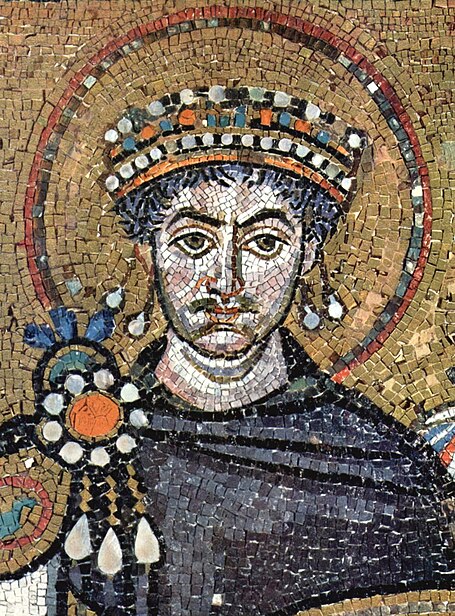

Император Сюань-цзун.

Сокровенная истина

В 739 году придворный евнух Гао Лиши словно невзначай зазвал Сюань-цзуна в дворцовую купальню, где принимала ванну неизвестная юная красавица. Это не считалось нарушением этикета: Сын Неба мог входить куда угодно. Но что-то заставило его спрятаться за бамбуковую ширму и наблюдать за незнакомкой. Она показалась ему прекрасной: густые черные волосы, алые губы, молочно-белая кожа. Может быть, несколько полновата… Но императору нравились такие красавицы. Казалось, девушка не подозревает, что за ней следят, но перед тем, как взять из рук служанки шелковый халат, она кинула в сторону ширмы лукавый взгляд, поразивший Сюань-цзуна в самое сердце. Поэт Бо Цзюйи так описал этот момент:

«Опершись на прислужниц, она поднялась —

О, бессильная нежность сама!

И тогда-то впервые пролился над ней

Государевых милостей дождь».

Ян Гуйфэй, выходящая из ванны. Картина на шелке времен династии Мин (1368—1644 годы).

Выйдя из купальни, император призвал Гао Лиши и велел разузнать все о ней. Тот явно был готов к такому вопросу и бойко выпалил, что ее зовут Ян Юйхуань, ей девятнадцать лет, и она уже почти три года замужем за сыном императора Ли Мэем.

Получается, что если Сюаньцзун и видел ее на дворцовых приемах (женщины появлялись там очень редко), то вряд ли узнал бы в пышном наряде и макияже. Она была дочерью Ян Сюаньяня, служившего казначеем (сыху) в одном из уездов провинции Шэньси. После смерти родителей ее воспитывал богатый дядя. Когда девушке исполнилось шестнадцать лет, он отдал — а фактически продал — Ян Юйхуань в жены принцу Мэю. За это ему полагались пожизненная пенсия и почетное звание «родственника императора».

В 736 году сыграли свадьбу, и Юйхуань вошла в покои дворца в Чанъани, который она могла покинуть только после смерти — своей или супруга. В последнем случае ее ждало заточение в одном из буддийских монастырей. Но жизнь распорядилась иначе. Как говорят в Китае, женщина поймала за хвост золотого феникса. Отчасти это было заслугой хитрого Гао Лиши, который для укрепления своего влияния решил показать императору юную красотку, прекрасно понимая, что она не может не понравиться. Такие попытки он предпринимал не раз, но лишь с Юйхуань евнух «попал в яблочко». Стоит учесть, что она была не просто красивой куклой, а обладала врожденными способностями и еще в доме у дяди выучилась стихосложению, пению. Она играла на разных инструментах и даже ездила верхом. Это было совсем уж необычно для китаянок, которых воспитывали в уединении женских покоев…

А Сюань-цзун тем временем потерял и сон, и покой. Забыв о делах государства и о готовящемся походе против кочевников, он думал только об одном: как бы заполучить красавицу в свой гарем. Как ни странно, выход придумала она сама, сообщив мужу, что хочет уйти в монастырь. Это было единственной возможностью, когда знатная китаянка могла добиться расторжения брака. Правда, в таком случае она лишалась всего имущества.

И вот принцессе обрили голову и дали монашеское имя Тайчжэнь — «Высшая истина». Очевидно, она нашла способ заранее договориться с влюбленным императором, поскольку ее не отправили в дальнюю обитель, а поселили тут же во дворце, чтобы она вместе с другими монахинями молилась за здоровье императора. Уже через несколько дней Сюань-цзун смог осуществить свою мечту и встретиться с «Высшей истиной». Молитвы монахини Тайчжэнь оказались чудодейственными: здоровье 55-летнего императора явно улучшилось. Днем он с удвоенной энергией занимался делами, а вечером направлялся в павильон, где среди зажженных курильниц его поджидала прелестная монахиня. Конечно, все знали, где государь проводит ночи, но комедия продолжалась целых пять лет, пока принцу Мэю не нашли новую жену. После этого Сюань-цзун официально ввел возлюбленную в свой дворец, присвоив ей звание Гуйфэй — «Драгоценная супруга», как издавна именовали любимую наложницу императора. Настоящей супругой она стать не надеялась, поскольку уже побывала замужем. К тому же она не могла иметь детей, но на императорские чувства это никак не влияло: у него и так было 27 сыновей от разных жен и наложниц.

Император с Ян Гуйфэй, славившейся умением лихой наездницы, отправляется на конную прогулку. Свиток эпохи Тан.

Дворец для наложницы

Китайские историки пишут о Гуйфэй по-разному. Одни считают ее безвольной игрушкой в руках придворных клик, другие — коварной интриганкой, принесшей государство в жертву своим амбициям. Возможно, то и другое справедливо, однако ее любовь к императору вряд ли была неискренней. Она окружила Сюань-цзуна бесконечной лаской и заботой. «…и в весенней прогулке всегда она с ним, и ночами хранит его сон». Чтобы сберечь здоровье немолодого возлюбленного, она составила для него лечебную диету, от которой сохранились некоторые рецепты. Например, императору готовили молодые побеги бамбука, жаренные в меду. Сама Гуйфэй поддерживала здоровье при помощи кисловатых зеленых плодов личжи (личи). Они росли только на юге, в горах Сычуани. За ними Сюань-цзун отрядил специальных гонцов, которые ежедневно за сотни ли доставляли к завтраку фаворитки корзину спелых фруктов.

Эта прихоть была далеко не самой невинной. Практически все ее провинциальные родственники заняли посты при дворе, а сестры стали фрейлинами и вышли замуж за принцев. А кресло первого министра досталось еще одному родственнику фаворитки — Ян Гочжуну. Он быстро обучился «науке» лихоимства, требуя взяток от всех чиновников, претендующих на должности. Вопреки воле императора высокие посты доставались не знающим людям, а богатым невеждам. Казна начала быстро пустеть, налоги утекали мимо в карманы семейства Ян и примкнувшего к ним главного евнуха. Чтобы компенсировать утраты, власти увеличивали налоговое бремя, вызывая недовольство. Жалобы народа донес до нас тот же Бо Цзюйи:

«С наших тел сдирают последний лоскут,

Из наших ртов вырывают последний кусок!

Терзают людей, отнимают добро

Шакалы и злые волки!

Почему эти крючья-когти, почему эти пилы-зубы

Пожирают людское мясо?»

Находились те, кто пытался пожаловаться императору на всевластие семейства Ян, но тот ничего не хотел слушать. Несколько раз он все же вызывал возлюбленную на откровенный разговор, но она, чувствуя свою силу, не собиралась уступать. Дважды она покидала дворец и уезжала в родной уезд, но еще до прибытия на место ее догонял императорский гонец с просьбой — нет, мольбой — поскорее вернуться. И с ее прибытием члены клана получали новые должности, а жалобщиков бросали в тюрьму, на голодную смерть. И если одни шептали бессильные проклятия обнаглевшей фаворитке, то другие растили красавиц-дочерей в надежде, что когда-нибудь они заменят ее при дворе.

В это время на границах страны назревала война. Тангуты объединились с тибетцами и перерезали Великий шелковый путь, который связывал Китай с внешним миром. Армии одна за другой двигались на запад и гибли там от стрел кочевников и пустынных бурь. Насильно мобилизованные крестьяне не желали умирать на чужбине, и их удерживала в строю только боязнь за родных: тот, кто покидал строй, обрекал свою родню на смерть. Для борьбы с врагами китайцы привлекали на службу воинов из кочевых племен, делая их генералами и даже военными губернаторами (цзедуши). Именно к таким наемникам все больше переходила власть на окраинах Китая. Одним из них был Ань Лушань, тюрок по происхождению, сделавший карьеру при столичном дворе. Он и его единомышленники убеждали Сюань-цзуна, что победа близка, нужно только собрать еще больше налогов и мобилизовать еще больше солдат.

А император думал совсем о другом. По просьбе любимой он возводил в горах Лишань к западу от Чанъани чудесный дворец Хуацин.

Там на горячих источниках были выстроены купальни, где плескались Гуйфэй и ее сестры, а император по старой памяти наблюдал за ними из беседки, поставленной на возвышении. Знатных гостей угощали изысканными блюдами, о чем с негодованием писал еще один знаменитый поэт Ду Фу:

«И супом из верблюжьего копыта

Здесь потчуют сановных стариков,

Вина и мяса слышен запах сытый,

А на дорогах — кости мертвецов».

Оберегая репутацию мецената, Сюань-цзун до поры до времени прощал такие выпады. Правда, через пару лет старший друг Ду Фу поэт Ли Бо был все-таки посажен за решетку. Это случилось, когда его покровитель принц Линь устроил заговор против своего отца. Принца казнили, а поэта отправили в ссылку, из которой тот уже не вернулся. Говорили, что он, напившись, пытался поймать отражение Луны в реке и утонул. А любимец императора Ду Фу в то время жил в деревне, хороня умирающих от голода детей. Но Сюань-цзуну и его возлюбленной было уже не до поэтов — спастись бы самим.

Вечная печаль

Смуту затеял тот самый варвар-генерал Ань Лушань. Говорили, что он осмелился домогаться любви Ян Гуйфэй, но красавица отвергла его. Пылая местью, генерал в 755 году заключил в провинции Ганьсу мир с теми, против кого воевал, и повернул армию на восток. В своем манифесте он обвинял императора, что тот забыл о благе подданных, увлекшись чарами фаворитки. Вместе с жаждущими наживы кочевниками конники Ань Лушаня обрушились на старую столицу Лоян, подвергнув ее страшному разгрому. Чтобы избежать той же участи, Чанъань готовилась к обороне под руководством девятого сына императора Ли Хэна. Сам Сюаньцзун вместе с Ян Гуйфэй и другими придворными бежал на юг. По пути солдаты начали роптать, обвиняя во всем случившемся фаворитку. Говорили, что она со своими родственниками разграбила казну, что из-за нее вспыхнул мятеж. Ее обвиняли в колдовстве, будто она приворожила императора, а красоту свою поддерживала с помощью снадобья из человеческой крови.

15 июля 756 года на заставе Мавэй в провинции Сычуань разразился открытый мятеж. Солдаты потребовали выдачи фаворитки. После получаса напряженного ожидания двое слуг вынесли из ворот дома тело Ян Гуйфэй. Вышедший следом Гао Лиши объявил, что «Драгоценная супруга» покончила с собой. Возможно, ее задушил сам евнух, мечтавший подняться выше семьи Ян. Увидев свою любимую мертвой, старый Сюань-цзун рухнул без чувств:

«Рукавом заслоняет лицо государь,

Сам бессильный от смерти спасти.

Обернулся, и хлынули слезы и кровь

Из его исстрадавшихся глаз».

Скорбь императора была так велика, что мятежники устыдились и без помех доставили его в Сычуань, где временно разместился двор. Там Сюань-цзун подписал указ о передаче власти Ли Хэну, ставшему отныне императором. Чанъань пришлось отдать врагам, и новый государь отправился на восток собирать армию. Через год, когда Ань Лушань был убит кем-то из своих соратников, императорские войска отбили столицу. Возвращаясь из изгнания, Сюань-цзун остановился на заставе Мавэй и попытался найти могилу возлюбленной, но — тщетно: то ли грабители, то ли лесные звери не оставили от скромного погребения даже следов.

Символическая гробница «Драгоценной супруги» в городе Сяньян.

В поэме «Вечная печаль» («Чанхэньгэ») поэт Бо Цзюйи поведал как раз об этом эпизоде жизни императора. Он писал ее через много лет по рассказам очевидцев, очень напоминавшим легенды. Не случайно история двух влюбленных у него вышла сказочной. Скорбя по любимой, Сюань-цзун якобы обратился к даосскому мудрецу, который в поисках наложницы добрался до небесных чертогов, нашел там Ян Гуйфэй, ставшую бессмертной феей. Она передала императору драгоценный гребень и резную шкатулку вместе со словами:

«Крепче золота, тверже камней дорогих

Пусть останутся наши сердца,

И тогда мы на небе иль в мире людском,

Будет день, повстречаемся вновь».

Вернувшись в мир людей, даос передал бывшему императору слова наложницы, и тот со счастливой улыбкой умер, сжимая в руках небесные дары. Под пером поэта банальная история придворной фаворитки превратилась в историю бессмертной любви, известную сегодня всем жителям Китая.

(История Ян Гуйфэй рассказана не только в поэме Бо Цзюйи, но и в пьесах Бо Пу "Дождь в платанах" и Хун Шэна "Дворец вечной жизни).

К гробнице Ян Гуйфэй, воздвигнутой возле Сиани, до сих пор приходят пары, чтобы повторить клятву влюбленных в вечной верности. Много веков историю императора и его «Драгоценной супруги» пересказывали историки и поэты. Конфуцианцы осуждали их за забвение своего долга, даосы хвалили за верность чувствам, патриоты воспевали за сопротивление чужеземным варварам. Соседние страны тоже внесли свой вклад в создание легенды. Например, в Японии многие верили, что красавица Ян Гуйфэй спаслась от смерти и нашла здесь убежище, научив местных жителей изящным манерам.

На самом деле все было куда банальнее. Свергнутый император Сюань-цзун умер в мае 762 года, будучи пленником своего сына, который хорошо усвоил уроки борьбы за власть. Немногим позже мятеж в армии был окончательно подавлен и Китай начал залечивать нанесенные раны. Погибли миллионы людей, опустели целые уезды, западные области вместе с Великим шелковым путем были потеряны. Империя Тан так и не смогла восстановить своего могущества. В 906 году она распалась на части, и только через полвека Китай воссоединился под властью новой династии Северная Сун. А впереди была долгая череда веков, за которые сменилось множество императоров и их фавориток. Но имя Ян Гуйфэй до сих пор остается в Китае отзвуком той вечной печали, о которой писал обессмертивший ее поэт.

Окрестности горячего источника Хуацин неподалеку от Сиани до сих пор хранят память о красавице Ян Гуйфэй. Здешний пейзаж считается одним из лучших в Поднебесной.

Laverne:

Ингеборг

Спасибо за столь красиво поданный рассказ!

Кажется, это не первый пример из истории, когда наложница вертела в своих ручках судьбу целой империи. Другой хорошо известный образ - властная Роксолана, пленница турецкого султана.

Vlada:

О, какая изысканная история! Люблю историю Востока.

Vlada:

» Запретный император. Е.Анисимов

Попалась мне занятная книжка известного ученого и популяризатора истории Евгения Викторовича Анисимова "Запретный император". Вот аннотация на книгуКнига посвящена трагической истории жизни правительницы России Анны Леопольдовны и российского императора Ивана VI (Иоанна Антоновича), забытого и уничтоженного в вихре дворцовых интриг и кровавых переворотов. Волею судьбы они оказались у власти, не будучи к ней подготовленными и даже не стремившимися к этой власти. Оставаясь на вершине могущественной империи, они были частными людьми, неспособными отстаивать себя в волчьей стае политиков, за что и поплатились свободой и, в конечном счете, жизнью. Судьба подобных людей всегда актуальна для тех, кто видит в политике лишь род интеллектуальных занятий на благо народа.

Как потом оказалось, книга уже выходила под другим названием "Иоанн Антонович". Познакомиться с ней можно вот здесь http://www.litmir.net/br/?b=128357&p=1

Замечательная книга. Этот период в истории России мне лично очень интересен. И такое подробное исследование судеб Анны Лопольдовны и ее семейства позволило мне по другому взглянуть на происходившие тогда события. Как часто люди становятся пешками в руках других людей!

Рекомендую книгу всем, кто любит историю России 18 века.

Ингеборг:

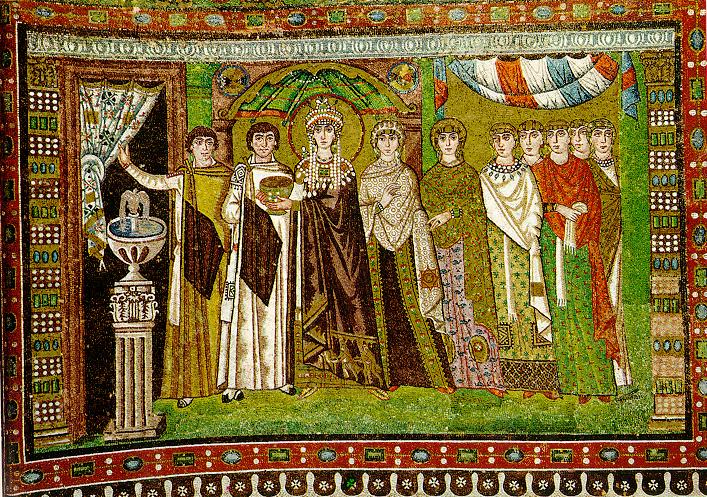

» Византийская императрица Феодора

Императрица ФеодораОдной из самых ярких и своеобразных фигур, когда-либо занимавших византийский престол, была Феодора, жена императора Юстиниана. История Феодоры, женщины необычной судьбы, женщины, шагнувшей с подмостков сцены, чуть ли не с панели на императорский престол, во все времена вызывала любопытство и интерес. Современники рассказывали о ней самые невероятные истории, которые позднее были украшены новыми романтическими подробностями. Возможно именно благодаря легендам о ее приключениях, Феодора стала единственной из всех византийских императриц, известных широкой публике.

К сожалению, история сохранила мало подлинных сведений об этой удивительной женщине. Но в любом случае она не была просто ловкой авантюристкой: слишком много было сделано Феодорой для величия Византии, а не только для собственного возвышения. Это была поистине великая государыня.

Подобно греческой богине любви Афродите, Феодора родилась на Кипре, около 500-го года, но его благоухающие, покрытые зеленью горы и лазоревое море помнила едва ли: когда ей исполнилось четыре года, семейство переехало в Константинополь. Здесь Акакий — отец Феодоры — устроился смотрителем за медведями в зверинце при партии Зеленых, то есть при прасинах, выражавших интересы земледельческой и высшей сенаторской аристократии. А их оппоненты — венеты, партия Синих, представляли интересы торговых и ремесленных объединений. Эти партии были вечными врагами на Ипподроме. Игры тогда, в том числе и прославленные состязания колесниц, являлись неотъемлемой частью столичной жизни. Ставки делались на все и на всех, а гибель наездника и лужи крови на арене лишь распаляли азарт игроков. Гул, крики, вопли синих и зеленых трибун — вот что врезалось в память четырехлетней девочки, которая постоянно подсматривала за действом, разворачивающимся на Ипподроме, — женщин туда не пускали. Не успело семейство обосноваться в столице, как случилась беда: Акакий, раненный цирковым медведем, умер, обрекая тем самым Феодору и двух ее сестер на голодное существование. Правда, через некоторое время его место занял другой человек, некто Ородонт. Но должность Акакия, на которую он претендовал, ему не досталась. И тогда мать Феодоры решилась на крайность: выставила трех сестер на арене Ипподрома прямо перед началом скачек, и оробевшие от криков девяноста тысяч зрителей дети, одетые в белые туники, стали просить о милости. Так состоялось их первое выступление при «полном аншлаге». Когда же разъяренная толпа стала требовать выкинуть их с арены, партия Синих публично сжалилась над семейством (в пику Зеленым), и Ородонт был принят смотрителем зверей…

Помимо состязаний колесниц на Ипподроме с гигантской ареной в форме копыта устраивались театральные сценки, выступления циркачей и другие незамысловатые народные зрелища. Мать Феодоры стала рано приучать своих девочек к сцене — семья нуждалась постоянно. Старшая Комито, по одной из версий, играла на флейте, а по другой — была актрисой-куртизанкой. Сначала маленькая Феодора сопровождала сестру на сцене и прислуживала ей. А потом принялась выступать в пантомиме. Пантомимом назывался сольный танец на мифологический сюжет. Костюм актеров пантомимы, особенно женщин, отличался предельной вольностью, а многие жесты и движения носили весьма откровенный, эротический характер.

Льстецы говорили о том, что Феодора была красоты несравненной, «такой, что слова и искусство людей не в силах ее изобразить». По мнению ее порицателей, она была хорошенькой женщиной, невысокого роста, крайне грациозной, с несколько бледным лицом, с глазами, исполненными живости. Феодора в действительности была необыкновенно красива, и это признавали даже ее враги.

Феодора пленяла не только своей красотой. Она была умна, остроумна, весела, поэтому быстро добивалась успеха не только в театре, но и вне его. Благодаря своему пылкому темпераменту, влюбчивости, прирожденному влечению к удовольствиям, Феодора отнюдь не вела праведную жизнь и к двадцати годам приобрела сомнительную славу первой среди куртизанок Византии.

После такого бурного начала жизни Феодора на некоторое время вдруг исчезла из столицы. Возможно, ей хотелось вырваться из своей шумной среды или добиться какого-нибудь более прочного положения. Но оказывается, что именно в это время она увлеклась неким сирийцем Экеболом, отправленным из Константинополя на северный берег Африки наместником земель Киренаики.

Вместе со своим возлюбленным Феодора отправилась в Африку.

Однако, роман был непродолжительным. Феодора осталась одна в чужих краях, без средств к существованию. Поэтому ей приходилось зарабатывать себе на жизнь проституцией, из чего она в то время не делала тайны.

Долгое время Феодора пребывала в Александрии, научном и культурном центре тогдашнего мира. Именно к этому периоду жизни будущей императрицы приписывается рождение ее ребенка (по одной версии, девочки, по другой — соответственно, мальчика), которого она оставила будто бы, там же, в Александрии.

Можно полагать, что именно здесь, в Александрии, в ней произошел какой-то перелом. Когда она вернулась в Константинополь, то круто изменила свой образ жизни.

Некоторые предания свидетельствуют, что в это время она вела уединенную, тихую и вполне нравственную жизнь. Поселившись в скромном маленьком домике, она занималась рукоделием и пряла шерсть, как римские матроны доброго старого времени. И этим она зарабатывала себе на жизнь. Здесь-то ее и встретил Юстиниан и безумно влюбился.

Однако, существуют и другие версии встречи Феодоры и Юстиниана.

По одной из них, он увидел красавицу в окне то ли ее, то ли какого-то другого дома и приказал послать за ней под вечер. По другой — их свела богатая актриса Македония, которая бывала во дворце и даже состояла в переписке с императором.

Так или иначе, обладая небывалой красотой, светлым умом, остроумием, твердым и решительным характером, Феодора буквально околдовала Юстиниана. Связь с Феодорой оказалась настолько прочной, что Юстиниан решил во что бы то ни стало на ней жениться.

Но для заключения брака, Юстиниану пришлось преодолеть большие трудности. Дело в том, что римское право запрещало браки сенаторов, патрициев и других высокопоставленных лиц с женщинами низкого происхождения, актрисами и куртизанками.

Впрочем, Юстиниан и сам был не слишком благородного происхождения. Он унаследовал власть от своего дяди императора Юстина, который был родом из иллирийских крестьян и в молодости пришел в столицу наниматься в солдаты. Тогда все его достояние составляли козий тулуп и запас прихваченных из дому сухарей. Рассказывают, что Юстин был первым императором, так и не выучившимся грамоте. Для подписания государственных документов ему изготовили деревянную дощечку с прорезями букв. «Юстин, — сообщает летописец, — не сумел сделать подданным ни худого, ни хорошего, ибо был совсем прост, не умел складно говорить и вообще был очень мужиковат. Племянник же его Юстиниан, будучи еще молодым человеком, стал заправлять всеми государственными делами». А к старости Юстин и вовсе стал посмешищем в глазах подданных. Злые языки сравнивали его с вьючным ослом, который идет туда, куда ведут, и лишь потряхивает ушами. Он жил с женщиной по имени Луппицина. Вместе с мужем она выбилась в императрицы из простых крестьян. Стесняясь своего деревенского имени, она велела называть себя Евфимией. Ничего не смысля и не участвуя в государственных делах, Луппицина-Евфимия тем не менее как могла противодействовала скандальному увлечению своего племянника. С ее подачи патрицианки ежедневно обменивались мнениями о том, какой необузданной наглостью обладает блудница: истории, конечно, известны примеры, когда знатные особы превращались в куртизанок, но когда происходит наоборот — это неслыханно! Не римское право, а строгая тетка стала для Юстиниана настоящим препятствием на пути к желанному браку: при жизни тетки ему удалось лишь возвести Феодору в патрицианки. Для этого он отправил возлюбленную побеседовать с дядей — императором Юстином, и тот, по всей видимости, тоже попался в «сети» красавицы.

(Не подумайте дурного: император был уже стар и болен).

Вскоре после смерти тетки, Юстиниан наконец-то добился своего - он склонил, а может быть, и заставил старого императора к изданию закона, по которому отныне актрисам, отказавшимся от прежнего образа жизни, было разрешено заключать браки.

В 525 году в соборе Святой Софии состоялось бракосочетание Юстиниана и Феодоры. А два года спустя в том же кафедральном соборе патриарх Константинопольский торжественно короновал Юстиниана на императора. Этот триумф разделила со своим супругом и Феодора, ставшая отныне императрицей. А затем, по византийскому обычаю, Юстиниан и Феодора, только что коронованные, окруженные патрициями и гвардией явились в цирк, чтобы в императорской ложе занять места на золотом троне и, согласно обряду, осенить крестным знамением головы собравшихся людей. Феодора принимала приветствия и пожелания успехов от народа на том самом ипподроме, который некогда был свидетелем ее актерских дебютов.

Итак, Феодора сделала совершенно небывалую карьеру. Начался новый этап в ее жизни. И перед нами предстает совсем другая Феодора - великая императрица одного из крупнейших государств мира, занимавшая рядом с Юстинианом блестящее положение, но вместе с тем существо деспотическое и высокомерное, вспыльчивое и страстное. Редкий человек незнатного происхождения, пробившийся в аристократическое общество, так быстро осваивался со своим новым положением, так быстро привыкал к своему величию, как это произошло с Феодорой. Редкая императрица, даже царской крови, испытала, подобно Феодоре, столько радостей и удовольствий, которые дает обладание высшей властью.

Феодора, в противовес своему царственному супругу, щеголявшему простотой, была чрезмерно склонна к роскоши и различным утехам, которые ей обеспечивались верховной властью. Ей доставляло огромное удовольствие в своих покоях императорского дворца в Константинополе и на своей пышной вилле на малоазийском берегу окружать себя всевозможной роскошью и изяществом. Она любила дорогие туалеты, блеск пурпурных, шитых золотом, мантий, редкие драгоценности, алмазы, жемчуг. Она считала, что изысканный стол - одна из неотъемлемых прерогатив высшей власти. Поэтому ее стол всегда сервировался с отменным и тонким вкусом. Она любила пышные и торжественные выезды. Когда Феодора путешествовала, ее сопровождал конвой в количестве четырех тысяч гвардейцев.

Как очень хитрая и кокетливая женщина, Феодора понимала, что красота - верная гарантия ее могущества. Поэтому много внимания и заботы она уделяла своей внешности. Чтобы придать нежность и очарование своему лицу, Феодора всегда спала очень долго. Для сохранения цвета лица и придания ему большей свежести она часто и подолгу принимала ванны, за которыми следовали долгие часы отдыха.

Всю свою жизнь Феодора страстно любила богатство и деньги. И обретенные огромные богатства стали одним из важнейших условий могущества Феодоры. Она одаривала церковь и благотворительные учреждения, делала пожертвования на строительство. Проявляя заботу о росте собственного состояния, она не меньше заботилась об обеспеченном будущем своих родственников. С помощью удачных браков она делала их состоятельными людьми, не забывая при этом и себя. Наконец, она устроила брак своей племянницы Софии с племянником Юстиниана, предполагаемым наследником престола. А это уже давало определенные гарантии на будущее.

Феодора, одержимая истинной страстью властолюбия, стремилась дать почувствовать свою силу и с наслаждением смотрела, как униженно преклоняются перед ней те, которых она некогда ублажала своей игрой на сцене. А вообще-то весь церемониал двора в какой-то мере напоминал театральную обстановку, любовь к которой у Феодоры осталась из ее прошлого. Став законной супругой Юстиниана и повелительницей огромной империи, Феодора превратилась в добродетельную женщину. Ни один из ее современников, ни один из историков последующего времени, обвинявший Феодору в жадности, честолюбии, ничего не сообщил такого, что дало бы повод усомниться в ее нравственной чистоте. Она была слишком умна и властолюбива, чтобы компрометировать себя любовными похождениями и интригами. Верховная власть стоила того, чтобы ради ее сохранения предпринять все меры предосторожности. И конечно, эта безупречность жизни Феодоры делает честь ее практичному уму.

Кроме всего прочего, эта умная, властная женщина была занята более серьезными делами, чем любовные похождения. Феодора обладала теми высокими качествами, которые оправдывают ее стремление к власти. Благодаря им она сумела в течение всего периода своего правления пользоваться глубоким и заслуженным влиянием на обожавшего ее Юстиниана. Она была для него, по выражению одного из современников, «самым сладостным очарованием». Да и сам Юстиниан в одном из официальных актов с особым удовольствием отметил, что Феодора была «его даром от Бога». Император ни в чем не отказывал своей супруге - ни в почестях, ни в действительном пользовании верховной властью. Пока Феодора находилась на императорском троне, она управляла империей в такой же мере, как и Юстиниан, а возможно, даже и в большей. Все летописцы единогласно утверждали, что в важнейших делах она была сотрудницей императора и пользовалась таким же авторитетом, как и он.

В трудные минуты она проявляла редкое мужество и неукротимую энергию.

Наиболее ярким примером является поведение императрицы во время восстания Ника.

Почти неделю, с 11 по 17 января 532 года, город оглашался громкими криками бунтовщиков: «Nika!» («Побеждай!») Народ требовал отмены непосильных налогов, прекращения притеснений еретиков и язычников, которых преследовал Юстиниан. Город пылал, вместе с особняками богачей горели общественные здания. Восставшие добрались до налоговых списков и сожгли их, учиняя повсюду погромы и бесчинства… Солдаты колебались. Большинство из них выжидало исхода противостояния, рассчитывая в последний момент присоединиться к победителю. Император Юстиниан мог вполне положиться только на два отряда, которыми командовали Велисарий и Мунд. Они оказались тогда в Константинополе случайно. Прославленный полководец Велисарий только вернулся с войны с персами и имел при себе сильный отряд копьеносцев и щитоносцев. Стратиг (наместник) Иллирии Мунд, вызванный в столицу по какому-то делу, прибыл с наемной дружиной варваров-герулов. Но и эти военные силы фактически были запертыми в стенах Большого императорского дворца. Первая попытка Велисария выйти наружу окончилась ничем. Солдаты дворцовой стражи, условившиеся не помогать ни тем, ни другим, сделали вид, что не слышат приказа открыть ворота. Возвратившись в императорские покои, Велисарий стал убеждать Юстиниана в том, что их дело проиграно и пора задуматься о бегстве из восставшего города. Многие сторонники императора также советовали бежать.

Видя, что наступил решающий момент, Феодора обратилась к мужу с речью: «Сейчас, я думаю, не время рассуждать, пристойно ли женщине проявить смелость перед мужчинами и выступить перед оробевшими с юношеской отвагой. Тем, у кого дела находятся в величайшей опасности, ничего не остается другого, как только устроить их лучшим образом. По-моему, бегство, даже если когда-либо и приносило спасение и, возможно, принесет его сейчас, недостойно. Тот, кто появился на свет, не может не умереть, но тому, кто однажды царствовал, быть беглецом невыносимо. Да не лишиться мне этой порфиры, да не дожить до того дня, когда встречные не назовут меня госпожой! Если ты желаешь спасти себя бегством, государь, это нетрудно. У нас много денег, и море рядом, и суда есть. Но смотри, чтобы спасшемуся тебе не пришлось предпочесть смерть спасению. Мне же нравится древнее изречение, что царская власть — лучший саван».

Слова Феодоры, сказанные в критическую минуту, переломили настроение императора и его придворных в пользу решительных действий. К вечеру того же дня 35 тысяч трупов их врагов (по другим данным — 50) устилали улицы 400-тысячного Константинополя…

Очень значительным было влияние императрицы во внутренней политике империи: в поддержании «священных уз» брака и укреплении прав женщин она видела задачу государственной важности.

Кроме того, Феодора проявила бескорыстную заботу и о тех несчастных девушках, которых довела до падения скорее нужда, чем порок. Она основала для покаявшихся монастырь на берегу Босфора в старинном императорском дворце. Чтобы освободить этих бедных девушек от «ига их позорного рабства», она обеспечила это благотворительное учреждение богатым вкладом. Феодора, помня свои молодые тяжелые годы, проявляла чувство жалости к бедным женщинам, особенно невольницам. Она их выкупала сотнями, а затем давала им убежище в монастырях. Она добилась издания закона, запрещавшего торговлю женщинами. В законах, изданных против развода и супружеской неверности, проявлена забота Феодоры о сохранении института брака, «этого священнейшего из всех учреждений», и стремление всем внушить уважение «к этим законным и священным узам». Она была суровым стражем морали и стремилась улучшить нравы столицы.

Феодора активно вмешивалась во внешнюю политику. Она вела, подчас без ведома императора, дипломатическую переписку, принимала иностранных послов, щедро одаривая их подарками. Послы знали об огромной власти Феодоры, поэтому, чтобы приобрести ее благосклонность, спешили в первую очередь по прибытии в Константинополь явиться к ней на поклон. Даже государи других стран, чтобы добиться расположения императрицы, льстили ее тщеславию и необузданной любви к власти. В политике Феодора вела свою линию, нередко расходясь с Юстинианом. Император свои взоры обращал на Запад, мечтая о восстановлении Римской империи. Феодора же, более тонкая и проницательная, понимающая потребности государства и более ясно оценивающая действительность, была убеждена, что мощь империи - в Египте, Сирии и Азии.

Отсюда и ее расхождения с Юстинианом в религиозной политике. Обладая большим политическим чутьем, она понимала ту важную роль, которую играли религиозные вопросы, чувствовала опасность религиозных раздоров, в которых восточные народы проявляли свои сепаратистские стремления. Феодора старалась положить конец религиозной распре, сгладить уступками политические разногласия и таким образом вернуть отпавшие провинции Сирии и Египта. Этим путем она думала создать более компактное, более однородное и сильное государство, которое могло бы успешно сопротивляться арабскому вторжению. Попытки Феодоры воздействовать на политику императора именно в этом направлении свидетельствовали о ее умении здраво оценивать события и ясно предвидеть будущее.

Вникая во все дела государственного управления, Феодора вместе с тем оставалась женщиной, благодаря чему она и возбуждает к себе особый интерес. Женщина сказывалась не только в ее любви к роскоши и изяществу. Это была жаждущая влияния женщина, стремившаяся к сохранению за собой завоеванной власти. Она беспощадно уничтожала любую оппозицию, которая могла поколебать ее авторитет. Причем, мстя за малейшее посягательство подорвать ее власть, она не останавливалась ни перед чем и не выбирала средства: насилие, измена, ложь, скандалы, интриги были обыкновенными приемами ее борьбы. Она поражала своих врагов с той стороны, с которой они менее всего ожидали нападения. Своим противникам и недоброжелателям хитрая и честолюбивая Феодора умела показать, что она не из тех женщин, которые способны терпеть какие-либо посягательства на свою персону и когда-либо их простить. Феодора не щадила даже родственников, если видела в них какую-либо опасность для своей и Юстиниана власти. С этой целью она удалила от двора принцев императорской фамилии, которые, как ей казалось, заслоняли ее.

29 июня 548 года императрица Феодора скончалась в возрасте 48 лет. Ее похоронили со всеми присущими императорам церемониями. Юстиниан горько оплакивал эту великую для него потерю. При жизни он преклонялся перед нею, после смерти с благоговением хранил воспоминания. В память о Феодоре он окружил себя теми лицами, которые были близки ей.

Современники рассказывали, что даже много лет спустя после смерти государыни, когда император хотел дать торжественное обещание, он клялся именем Феодоры. Ее имя фигурирует рядом с именем Юстиниана в надписях, вырезанных на фасадах церквей и над воротами цитаделей. Ее изображение всегда присоединялось к изображению Юстиниана в мозаиках церкви Св. Виталия, а также в тех, которые украшали покои Священных палат. Она изображалась на императорских печатях рядом с Юстинианом. Ее имя носили многие города и провинции Византии и завоеванных Юстинианом территорий.

Церковью Феодора была канонизирована вместе со своим мужем в чине благоверной. Память императрице Феодоре и императору Юстиниану совершается 27 ноября.

Императрица Феодора была одной из самых знаменитых женщин византийской истории. Стремясь удержать власть, достигнутую с таким трудом, она была жестока, сурова, деспотична, неумолима к тем, кто вызывал ее ненависть. Крайне честолюбивая, она потрясала двор и империю своими интригами. Но вместе с тем эта красивая, кокетливая и хитрая женщина обладала твердой волей, решительностью и широтой политического кругозора. Одним словом, если ее пороки принадлежали ее происхождению и ее времени, то ее поистине царские достоинства принадлежали ей самой.

Vlada:

Ингеборг, Феодора была незаурядной женщиной. Пройти такой путь к вершинам власти не каждому дано. Хотя подобные примеры есть в мировой истории, но жизнь Феодоры весьма интересная и поучительна. Спасибо!

приглашаю на страничку https://lady.webnice.ru/litsalon/?act=article&v=2516 История поэтической строкой-4

Ines:

Здравствуйте! Я хотела бы спросить совета у профессиональных историков. Дело в том, что я пишу роман, в котором героиня мечтает стать историком, но, к сожалению, проваливает защиту кандидатской диссертации. Я понимаю, что без помощи профессионалов, знакомых с научной "кухней", мне будет сложно убедительно описать этот эпизод, чтобы историкам (если они случайно будет читать мой роман) не было бы смешно. Сама я не историк и ничего, кроме диплома, в жизни не защищала))

Знающие люди рассказывают, что сейчас провалить защиту практически невозможно, обычно человека просто не допускают до защиты, если работа сомнительная. Но для сюжета романа надо, чтобы был яркий скандал и загубленная карьера

Как это лучше описать?

Моя идея такова: героиня посвящает свою работу царевичу Георгию, сыну Василия III (чье существование вообще сомнительно). Название диссертации звучит, допустим, так: "Царевич Георгий: проблема объективности в освещении отечественной историей XVI века". Первый оппонент героини, доктор исторических наук, всю жизнь писал работы, в которых опровергал существование царевича. Он видит, что молодая аспирантка в своей работе убедительно доказывает обратное, и предпочитает ее разгромить и высмеять, чтобы впоследствии не столкнуться с опровержением всех своих работ. Профессор апеллирует к тому, что основными источниками, доказывающими существование царевича, являются свидетельства иностранных послов - и убедительно высказывается, что их авторы изначально предвзяты и верить им нельзя. Следовательно, вся работа, выстроенная на таких ненадежных источниках - негодная. Он предлагает героине выпускать свои работы в виде художественных произведений и не позорить науку)

Мой вопрос к опытным историкам: поверили бы вы в такую историю? Или она может случиться только в романе?

Если что, начало романа выложено здесь

Москвичка:

» Юстинианова чума

Наверное, самой большой бедой в прежние годы была чума. Недаром её называют чёрной смертью. Стоит проехать по Европе и убедиться в том – нет, наверное, ни одного города, насчитывающего более чем вековую историю, где не стоял бы к-н памятник, возведённый в благодарность за избавление от чумы. Говорят, болезнь эта возникла две или даже три тысячи лет назад, о ней упоминается в Библии и даже в шумерском эпосе о Гильгамеше. До Европы чёрная смерть докатилась (вернее, доплыла - на торговых кораблях) в VI веке. Во всяком случае, такова сегодняшняя точка зрения учёных.

Юстинианова чума

В 544 году от Рождества Христова, а от воцарения императора Юстиниана 17-м, жителей великого Города постигло невиданное доселе бедствие. Уже несколько лет как в восточных окраинах империи ромеев новая болезнь губила людей. Теперь же она прибыла в Константинополь.

В труде «Церковная история» Евагрий Схоластик подробно описал течение болезни:

Другой автор, Прокопий Кесарийский, рассказывает, что впервые болезнь была отмечена в африканском городе Пелузии в восточной части дельты Нила. Хлебные поля Египта кормили Константинополь. На кораблях, доставлявших зерно, плыли и крысы и блохи – переносчики бактерий чумы. Эта эпидемия вошла в историю под названием Юстинианова чума, хотя продолжалась она ещё долго после смерти этого императора.

Чума из Константинополя распространилась по всей Европе и Северной Африке. Григорий Турский описывал ее в «Истории франков»:

Упоминания об этой эпидемии есть и в средневековых ирландских хрониках, где она названа crom conaill. Среди её жертв римский папа Пелагий II и валлийский король Майлгун ап Кадваллон. Всего же только в Европе, по разным оценкам, эпидемия унесла жизни от 25 до 50 миллионов человек.

Учёные часто рассуждают о последствиях этой эпидемии в историческом масштабе. Так, они считают, что чума помешала Византийской империи продолжить завоевания Юстиниана в западной части бывшей Римской империи и что она же ослабила страну настолько, что поспособствовала победам арабов над византийцами и захвату ими Палестины, Сирии, Египта и Ирана. Другие авторы обвиняют чуму и в помощи англо-саксонскому завоеванию Британии, кельтское население которой пострадало от эпидемии.

Утихая в одних местностях и охватывая другие, порой возвращаясь, эпидемия чумы продолжалась до середины VIII века(!). Интересно наблюдение Евагрия Схоластика о пятнадцатилетнем цикле эпидемии.

От чумы умирали и на землях нынешней Баварии, тогда принадлежавших герцогам Агилольфингам, вассалам Меровингов. Жертвы болезни оказались среди людей, похороненных на средневековом кладбище возле современного Ашхайма. Кладбище это действовало с 480-х годов по конец VII века, а в 1997 году было раскопано археологами. Скелеты двух людей, умерших от чумы в середине VI века, помогли современным ученым изучить геном возбудителя болезни – бактерии Yersinia pestis. Имена этих людей неизвестны, в исследовании они значатся под условными обозначениями A120 и A76.

Учёные выделили ДНК бактерии из зубов жертв чумы. Они сравнили её геном с геномами штаммов Yersinia pestis, вызывавших две другие пандемии чумы: XIV – XVII веков («Чёрная смерть») и XIX – XX веков, и построили филогенетическое древо. Результаты их работы опубликовал журнал The Lancet Infectious Disease.

Обнаружилось, что штамм Yersinia pestis, вызвавший юстинианову чуму, генетически сильно отличается от штаммов двух последующих пандемий. А вот штаммы «Чёрной смерти» и пандемии XIX – XX веков, как была выяснено раньше, близки друг другу. Штамм юстиниановой чумы не встречается в современном мире, тогда как другие штаммы до сих пор циркулируют в популяциях диких животных. Таким образом, можно считать установленным, что чума как минимум дважды независимо проникала к людям от грызунов.

Долгое время считалось, что юстинианова чума была не первой в истории Европы. Ведь благодаря Фукидиду было известно о болезни, поразившей Грецию в конце V века до нашей эры. Тогда в осаждённых спартанцами Афинах эпидемия унесла жизни 30 тысяч человек, включая знаменитого Перикла. Византийские авторы сопоставляли юстинанову чуму с той древней эпидемией и даже обозначали эти болезни одинаковыми словами, что вызвало представление о том, что жизни Перикла и других афинян унесла именно чума. Однако довольно рано у учёных возникли сомнения в этом. Поскольку древние описания симптомов неточны, было высказано немало версий о природе этой болезни: сыпной тиф, оспа, малярия, корь, сибирская язва и даже геморрагическая лихорадка, подобная лихорадке Эбола. В 2006 году учёные Афинского университета под руководством Манолиса Папагригоракиса выделили у жертв афинской чумы (также из ткани зубов), похороненных на древнем кладбище Керамик, ДНК бактерии Salmonella enterica, вызывающей брюшной тиф.

Основной источник: Максим Руссо "Юстинианова чума", Полит.ру

LuSt:

» Жизнь женщины в русской деревне конца XIX века

Всем привет!Посмотрела, вроде как этого материала не было.

Недавно у нас появилась интересная книга - «Жизнь "Ивана"». Ее написала Ольга Петровна Семенова-Тян-Шанская, дочь знаменитого путешественника. Сама она не отправлялась в далекие экспедиции - объекты ее исследований жили в соседней деревне Гремячка Рязанской губернии, а многие из них всю жизнь служили в имении ее отца.

Ничего не скрывая и не приукрашивая, на протяжении многих лет Ольга Петровна скрупулезно записывала все, что имело отношение к крестьянскому быту, и собрала огромный массив сведений: устройство дома, инвентарь, еда, одежда, ход сельхозработ, урожайность разных культур, подробнейшие цены (начиная от стоимости каменного дома и до цены сечки для капусты), бюджет семьи, налоги, суды, болезни и лечение, суеверия и обычаи, и т.д.

Болезнь и ранняя смерть помешали Ольге Петровне закончить книгу, но и то, что сделано, имеет большую ценность для историка. «Жизнь "Ивана"» вышла уже после ее смерти, в 1906 году, в т. 39 «Записок Императорского Русского географического общества». Позже была издана в 1914 году, но не получила широкой известности, а после войны и революции о ней совсем забыли. Переиздана в наши дни в 2010 году издательством «Ломоносовъ» (http://www.ozon.ru/context/detail/id/4880886/).

В книге множество полезного, но автор сообщения в ЖЖ выбрала то, что ее интересовало в первую очередь, - некоторые подробности о жизни женщин в русской деревне конца XIX века. Там много примечательного. (Цитируется в некотором сокращении, в квадратных скобках - примечания автора поста)

отсюда

Ines:

» Yersinia pestis

Ласт, очень интересная и страшная статья! Волосы на голове зашевелились!Мока, спасибо за интересную статью про чуму! Кстати, я про Черную смерть читала, что это могла и не быть Yersinia pestis, потому что болезнь отличалась быстрым перемещением и очень высокой смертностью.

Margot Valois:

» Волчицы. Английские королевы раннего средневековья

froellf:

Девочки, дорогие! спасибо вам за такие интересные статьи и подборки!

Всех сейчас внесу в оглавление

Москвичка писал(а):

На кораблях, доставлявших зерно, плыли и крысы и блохи – переносчики бактерий чумы.

Читала, что и вода была переносчиком...в колодцах

"В дальнейшем развитие заболеваний определяется и другими механизмами передачи: через инфицированные предметы обихода, пищевые продукты и воду. Если бубонная форма чумы осложняется вторичной чумной пневмонией, то больной рассеивает инфекцию при кашле, разговоре. Воздушно-капельный путь заражения влечет за собой возникновение первичных легочных форм чумы, при которых больные массивно инфицируют окружающую среду. "

ссылка Страшная напасть...

Москвичка писал(а):

Ага! Процесс судебный над ней устроить... Другие авторы обвиняют чуму и в помощи англо-саксонскому завоеванию Британии, кельтское население которой пострадало от эпидемии.

ттт, не сообразили бы и русской зиме иск предъявить...

"В свое время русская зима помогала разгромить армии Наполеона и Гитлера, а в 2014 году уже самостоятельно напала на США"(с)

LuSt писал(а):

Посмотрела, вроде как этого материала не было.

Недавно у нас появилась интересная книга - «Жизнь "Ивана"». Ее написала Ольга Петровна Семенова-Тян-Шанская, дочь знаменитого путешественника. Сама она не отправлялась в далекие экспедиции - объекты ее исследований жили в соседней деревне Гремячка Рязанской губернии, а многие из них всю жизнь служили в имении ее отца.

Недавно у нас появилась интересная книга - «Жизнь "Ивана"». Ее написала Ольга Петровна Семенова-Тян-Шанская, дочь знаменитого путешественника. Сама она не отправлялась в далекие экспедиции - объекты ее исследований жили в соседней деревне Гремячка Рязанской губернии, а многие из них всю жизнь служили в имении ее отца.

LuSt! Спасибо огромное! Надо же, казалось бы простая повседневная жизнь, кто её описывает-то, если нет предпосылок (блокада и самый известный дневник Тани Савичевой. ) А здесь просто жизнь... Замечательно, что переиздали и дошёл до нашего времени сей Труд. Улыбнуло, что в крестьянской семье бюджет был раздельным)) Не знаю, что и сказать...

Ines писал(а):

Ласт, очень интересная и страшная статья! Волосы на голове зашевелились!

Про волосы не знаю, но чесслово, впечатление произвела.

Margot Valois, Рита!Спасибо за видео! Попозже посмотрю, нет пока времени, но интерес есть))

Москвичка:

froellf писал(а):

Читала, что и вода была переносчиком...в колодцах

Ну, это естественно. А также одежда, любые вещи... Но сначала надо было эту заразу занести откуда-то.

froellf писал(а):

В свое время русская зима помогала разгромить армии Наполеона и Гитлера, а в 2014 году уже самостоятельно напала на США

Margot Valois писал(а):

Волчицы. Английские королевы раннего средневековья

О, как мне нравятся такие фильмы! Пойду cкачаю.

LuSt писал(а):

Недавно у нас появилась интересная книга - «Жизнь "Ивана"»

Весьма любопытно. Спасибо, у нас маловато таких вот "бытовых" источников.

froellf писал(а):

Про волосы не знаю, но чесслово, впечатление произвела.

Да, некоторые известные цифры тут довольно наглядно проиллюстрированы. Например то, что великое число смертей в России - это смерти женщин при родах или вследствие родов, из-за "женских болезней", и ещё ужасающий процент смертности детской. Причём Рязанская губерния в этом отношении считалась одной из самых неблагополучных.

Margot Valois:

» Видео. Рождение, брак и смерть в эпоху средневековья.

Margot Valois: