Увлекаетесь ли вы историей? |

||||||

| да, очень |

|

66% | [ 154 ] | |||

| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |

|

2% | [ 6 ] | |||

| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |

|

1% | [ 3 ] | |||

| нет, но хотелось бы |

|

4% | [ 11 ] | |||

| По стольку по скольку... |

|

5% | [ 12 ] | |||

| раньше улекалась(ся) |

|

4% | [ 10 ] | |||

| скорее да, чем нет |

|

14% | [ 33 ] | |||

| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |

|

0% | [ 1 ] | |||

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

Мавлюда:

» Павел I

Ну , девченки!!!! Решили царскую тему затронуть!!!! Тогда вот:

Павел I

Па́вел I, Павел Петро́вич (20 сентября (1 октября) 1754, Летний дворец Елизаветы Петровны, Санкт-Петербург — 11 (23) марта 1801, Михайловский замок, Санкт-Петербург[1]) — император Всероссийский с 6 ноября 1796 года, из династии Романовых, сын Петра III Фёдоровича и Екатерины II Алексеевны.

Детство, образование и воспитание

Павел родился 20 сентября (1 октября) 1754 года в Петербурге, в Летнем дворце Елизаветы Петровны. Впоследствии этот замок был разрушен, а на его месте построен Михайловский дворец, в котором Павел был убит 11 (23) марта 1801 года.

20 сентября 1754 года на девятом году замужества, у Её Императорского Высочества Великой Княгини Екатерины Алексеевны наконец-то появился первенец. При родах присутствовала Императрица Елизавета Петровна, Великий Князь Петр и братья Шуваловы. Обмытого и окропленного святой водой новорожденного младенца Елизавета Петровна тот час же взяла на руки и вынесла в зал, показать придворным будущего наследника. Императрица крестила младенца и велела дать ему имя Павел. Екатерина, как и Петр III, были полностью отстранены от воспитания сына.

Из-за превратностей беспощадной политической борьбы Павел был по сути лишён любви близких ему людей. Конечно, это отразилось на психике ребёнка и на его восприятии мира. Но, следует отдать должное Императрице Елизавете Петровне, она приказала окружить его лучшими, по её представлениям, учителями.

Первым воспитателем стал дипломат Ф. Д. Бехтеев, который был одержим духом всяческих уставов, четких приказаний, военной дисциплиной, сравнимой с муштрой. Это создало в представлении впечатлительного мальчика, что все так и происходит в повседневной жизни. И он ни о чём не думал кроме солдатских маршей и боев между батальонами. Бехтеев придумал для маленького князя особый алфавит, буквы которого были отлиты из свинца в виде солдатиков. Он стал печатать небольшую газету, в которой рассказывал обо всех, даже самых незначительных поступках Павла.

Рождение Павла нашло отражение во множестве од, написанных тогдашними стихотворцами.

В 1760 году Елизавета Петровна назначила внуку нового учителя. Им стал, по её выбору, граф Никита Иванович Панин. Это был сорокадвухлетний человек, занимавший при дворе весьма заметное место. Обладая обширными познаниями, он перед этим был несколько лет на дипломатической карьере в Дании и Швеции, где сформировалось его мировоззрение. Имея весьма тесные контакты с масонами, он набрался от них идей Просвещения и даже стал сторонником конституционной монархии. Его брат Петр Иванович был великим поместным мастером масонского ордена в России.

Первая настороженность к новому учителю вскоре изгладилась, и Павел довольно быстро привязался к нему. Панин открыл юному Павлу русскую и западноевропейскую литературу. Юноша весьма охотно занимался чтением, и уже в ближайший год прочел довольно много книг. Он хорошо был знаком с Сумароковым, Ломоносовым, Державиным, Расином, Корнелем, Мольером, Вертером, Сервантесом, Вольтером и Руссо. Прекрасно владел латынью, французским и немецким языками, любил математику.

Его психическое развитие шло без каких-либо отклонений. Один из младших наставников Павла, Порошин, вел дневник, в котором день за днем отмечал все поступки маленького Павла. В нём не отмечены никакие отклонения в психическом развитии личности будущего императора, о которых так любили впоследствии рассуждать многочисленные ненавистники Павла Петровича.

23 февраля 1765 года Порошин записал: «Читал я Его Высочеству Вертотову историю об ордене мальтийских кавалеров. Изволил он, потом, забавляться и, привязав к кавалерии своей флаг адмиральский, представлять себя кавалером Мальтийским».

Уже в юные годы Павла стала занимать идея рыцарства, идея чести и славы. А в представленной в 20-летнем возрасте матери военной доктрине, которая была к тому времени уже Императрицей Всероссийской, он отказывался от ведения наступательной войны, объяснял свою идею необходимостью соблюдать принцип разумной достаточности, при этом все усилия Империи должны быть направлены на создание внутреннего порядка.

Духовником и наставником Царевича был один из лучших русских проповедников и богословов архимандрит, а впоследствии митрополит Московский Платон (Левшин). Благодаря его пастырскому труду и наставлениям в законе Божием, Павел Петрович на всю оставшуюся короткую жизнь сделался глубоко верующим, истинным православным человеком. В Гатчине до самой революции 1917 года сохраняли коврик, протертый коленями Павла Петровича во время его долгих ночных молитв.

Таким образом, мы можем заметить, что в детские, отроческие и юношеские годы Павел получил блестящее образование, имел широкий кругозор и уже тогда пришёл к рыцарским идеалам, свято уверовал в Бога. Все это отражается в его дальнейшей политике, в его идеях и поступках.

Отношения с Екатериной II

Сразу после рождения Павел был отселён от матери. Екатерина могла видеть его очень редко и только с разрешения императрицы[2]. Когда Павлу было восемь лет, его мать, Екатерина, опираясь на гвардию, провела переворот, в ходе которого отец Павла, император Пётр III, был убит. На престол должен был взойти Павел.

Екатерина II отстранила Павла от вмешательства в решение каких-либо государственных дел, он, в свою очередь, осуждал весь образ её жизни и не принимал той политики, которую она проводила.

Павел считал, что эта политика опирается на славолюбие и притворство, мечтал о водворении в России под эгидой самодержавия строго законного управления, ограничения прав дворянства, введения строжайшей, по прусскому образцу, дисциплины в армии. В 1780-е увлёкся масонством.

Всё время обострявшиеся взаимоотношения Павла с матерью, которую он подозревал в соучастии в убийстве своего отца — Петра III, привели к тому, что Екатерина II подарила сыну в 1783 году Гатчинское имение (то есть «отселила» его от столицы). Здесь Павел завёл обычаи, резко отличные от петербургских. Но за неимением каких-либо иных забот сосредоточил все свои усилия на создании «гатчинской армии»: нескольких батальонов, отданных под его командование. Офицеры в полной форме, парики, тесные мундиры, безупречный строй, наказания шпицрутенами за малейшие упущения и запрет штатских привычек.

В 1794 году императрица решила устранить своего сына от престола и передать его старшему внуку Александру Павловичу, но встретила противодействие со стороны высших государственных сановников. Смерть Екатерины II 6 ноября 1796 года открыла Павлу дорогу на трон.

Внутренняя политика

Своё царствование Павел начал с изменения всех порядков екатерининского правления. Во время своей коронации Павел объявил ряд указов. В частности, Павел отменил петровский указ о назначении самим императором своего преемника на престоле и установил чёткую систему престолонаследия. С того момента престол мог быть наследован только по мужской линии, после смерти императора он переходил к старшему сыну или следующему по старшинству брату, если детей не было. Женщина могла занимать престол только при пресечении мужской линии. Этим указом Павел исключал дворцовые перевороты, когда императоры свергались и возводились силой гвардии, причиной чему было отсутствие чёткой системы престолонаследия (что, впрочем, не помешало дворцовому перевороту 12 марта 1801 года, в ходе которого он сам был убит). Также сообразно этому указу женщина не могла занимать русский престол, что исключало возможность появления временщиков (которые в XVIII веке сопутствовали императрицам) или повторения ситуации, подобной той, когда Екатерина II не передала Павлу престол после его совершеннолетия.

Павлом была восстановлена система коллегий, предпринимались попытки стабилизировать финансовое положение страны (в том числе знаменитая акция по переплавке дворцовых сервизов в монеты).

Манифестом о трёхдневной барщине запретил помещикам отправление барщины по воскресным дням, праздникам и более трёх дней в неделю (на местах указ почти не исполнялся).

Существенно сузил права дворянского сословия по сравнению с теми, что были пожалованы Екатериной II, а порядки, заведённые в Гатчине, были перенесены на всю российскую армию. Жесточайшая дисциплина, непредсказуемость поведения императора привели к массовым увольнениям дворян из армии, особенно офицерского состава гвардии (из 182 офицеров, служивших в Конногвардейском полку в 1786, к 1801 не уволились только двое). Также были уволены все числившиеся в штате офицеры, не явившиеся по указу в военную коллегию для подтверждения своей службы.

Следует, однако, отметить, что Павел I затеял военную, как впрочем и другие реформы, не только из собственной прихоти. Российская армия была не на пике формы, страдала дисциплина в полках, звания раздавались незаслуженно: в частности, дворянские дети с рождения были приписаны к тому или иному полку. Многие, имея чин и получая жалование, не служили совсем (по всей видимости, таких офицеров и увольняли из штата). За нерадивость и расхлябанность, грубое обращение с солдатами, император лично срывал эполеты с офицеров и генералов и отправлял их в Сибирь. Павел I преследовал воровство генералов и казнокрадство в армии. А телесные наказания приписывал исполнять и сам Суворов в своей Науке побеждать(Кто солдат не бережёт - палочки, кто себя не бережёт - тому палочки тоже), так же сторонник строжайшей дисциплины, но не бессмысленной муштры. Как реформатор, он решил следовать примеру Петра Великого: взял за основу модель современной европейской армии — прусской. Военная реформа не была остановлена и после смерти Павла.В правление Павла I возвысились лично преданные императору Аракчеев, Кутайсов, Обольянинов.Опасаясь распространения в России идей Французской революции, Павел I запретил выезд молодых людей за границу на учёбу, был полностью запрещен импорт книг, вплоть до нот, закрыты частные типографии. Регламентация жизни доходила до того, что устанавливалось время, когда в домах полагалось тушить огни. Специальными указами некоторые слова русского языка изымались из официального употребления и заменялись на другие. Так, среди изъятых были имеющие политическую окраску слова «гражданин» и «отечество» (заменённые на «обыватель» и «государство» соответственно), но ряд лингвистических указов Павла был не столь прозрачен — например, слово «отряд» менялось на «деташемент» или «команда», «выполнить» на «исполнить», а «врач» на «лекарь».

Внешняя политика

Внешняя политика Павла отличалась непоследовательностью. В 1798 году Россия вступила в антифранцузскую коалицию c Великобританией, Австрией, Турцией, Королевством обеих Сицилий. По настоянию союзников главнокомандующим русскими войсками был назначен опальный А. В. Суворов. В его ведение также передавались и австрийские войска. Под руководством Суворова Северная Италия была освобождена от французского господства. В сентябре 1799 года русская армия совершила знаменитый переход Суворова через Альпы. Однако уже в октябре того же года Россия разорвала союз с Австрией из-за невыполнения Австрийцами союзнических обязательств, а русские войска были отозваны из Европы.

[править]Мальтийский орден

После того как летом 1798 года Мальта без боя сдалась французам, Мальтийский орден остался без великого магистра и без места. За помощью рыцари ордена обратились к российскому императору и Защитнику Ордена с 1797 г. Павлу I.

16 декабря 1798 года Павел I был избран великим магистром Мальтийского ордена, в связи с чем к его императорскому титулу были добавлены слова «… и Великий магистр Ордена св. Иоанна Иерусалимского». В России был учрежден Орден Святого Иоанна Иерусалимского. Российский орден Святого Иоанна Иерусалимского и Мальтийский Орден были частично интегрированы. На Российском гербе появилось изображение Мальтийского креста.

Незадолго перед убийством Павел послал в поход на Индию войско Донское - 22 507 человек. Поход был отменён сразу после гибели Павла указом императора Александра I.

Заговор и смерть

Павел I был зверски забит и задушен офицерами в собственной спальне ночью 11 марта 1801 года в Михайловском замке. В заговоре участвовали Аграмаков, Н. П. Панин, вице-канцлер, Л. Л. Беннингсен, командир Изюмского легкоконного полка,П. А. Зубов (фаворит Екатерины), Пален, генерал-губернатор Петербурга, командиры гвардейских полков: Семеновского — Н. И. Депрерадович, Кавалергардского — Ф. П. Уваров, Преображенского — П. А. Талызин, а по некоторым данным — флигель-адъютант императора, граф Пётр Васильевич Голенищев-Кутузов, сразу же после переворота назначенный командиром Кавалергардского полка.

Изначально планировалось свержение Павла и воцарение английского регента. Возможно, донос царю написал В. П. Мещерский, в прошлом шеф Санкт-Петербургского полка, квартировавшего в Смоленске, возможно — генерал-прокурор П. Х. Обольянинов. В любом случае заговор был раскрыт, были вызваны Линденер и Аракчеев, но это лишь ускорило исполнение заговора. По одной версии, Павел был убит Николаем Зубовым (зять Суворова, старший брат Платона Зубова), который ударил его золотой табакеркой (при дворе впоследствии имела хождение шутка: «Император скончался апоплексическим ударом табакеркой в висок»). Согласно другой версии, Павел был задушен шарфом или задавлен группой заговорщиков, которые, наваливаясь на императора и друг друга, не знали в точности, что происходит. Приняв одного из убийц за своего сына Константина, Павел закричал: «Ваше Высочество, и вы здесь? Пощадите! Воздуху, Воздуху!.. Что я вам сделал плохого?» Это были его последние слова.

Отпевание и погребение состоялось 23 марта, в Великую субботу; совершено всеми членами Святейшего Синода во главе с митрополитом Санкт-Петербургским Амвросием (Подобедовым).

Версии рождения Павла I

В связи с тем, что Павел появился на свет почти десять лет спустя после свадьбы Петра и Екатерины, когда многие уже были уверены в бесплодности этого брака (а также под влиянием свободной личной жизни императрицы в будущем) ходили упорные слухи о том, что настоящим отцом Павла I был не Пётр III, а первый фаворит великой княгини Екатерины Алексеевны, граф Сергей Васильевич Салтыков.В мемуарах Екатерины II содержится косвенное указание на это.В тех же мемуарах можно найти скрытое указание на то, как отчаявшаяся императрица Елизавета Петровна, чтобы династия не угасла, велела жене своего наследника произвести на свет ребёнка, без разницы, кто будет его генетическим отцом. В связи с этим, после данного указания приставленные к Екатерине придворные начали поощрять её адюльтер. Тем не менее, Екатерина в своих воспоминаниях достаточно лукава — там же она объясняет, что многолетний брак не приносил потомства, поскольку Петр имел «некое препятствие», которое после ультиматума, поставленного ей Елизаветой, было устранено её друзьями, совершившими над Петром насильственную хирургическую операцию, в связи с чем он все-таки оказался способным зачать ребёнка. Отцовство других детей Екатерины, рождённых при жизни мужа также сомнительно: великая княжна Анна Петровна (род. 1757) скорее всего была дочерью Понятовского, а Алексей Бобринский (род. 1762) был сыном Г.Орлова и был рожден тайком. Более фольклорной и находящейся в русле традиционных представлений о «подменённом младенце» является история о том, что Екатерина Алексеевна будто бы родила мёртвого ребёнка (или девочку) и он был заменён неким «чухонским» младенцем. Указывали даже, кем выросла эта девочка, «настоящая дочь Екатерины» — графиней Александрой Браницкой.

Семья

Павел I был дважды женат:

1-я жена: (c 10 октября 1773, Санкт-Петербург) Наталья Алексеевна (1755—1776), урожд. принцесса Августа-Вильгельмина-Луиза Гессен-Дармштадтская, дочь Людвига IX, ландграфа Гессен-Дармштадтского. Умерла при родах с младенцем.

2-я жена: (с 7 октября 1776, Санкт-Петербург) Мария Фёдоровна (1759—1828), урожд. принцесса София Доротея Вюртембергская, дочь Фридриха II Евгения, герцога Вюртембергского.

Имели 10 детей:

Александр I (1777—1825), российский император

Константин Павлович (1779—1831), великий князь.

Александра Павловна (1783—1801)

Елена Павловна (1784—1803)

Мария Павловна (1786—1859)

Екатерина Павловна (1788—1819)

Ольга Павловна (1792—1795)

Анна Павловна (1795—1865)

Николай I (1796—1855), российский император

Михаил Павлович (1798—1849), великий князь.

Внебрачные дети:

Великий, Семён Афанасьевич

Инзов, Иван Никитич (согласно одной из версий)

Марфа Павловна Мусина-Юрьева

Воинские звания и титулы

Полковник Лейб-Кирасирского полка (4 июля 1762) (Российская Императорская гвардия) генерал-адмирал (20 декабря 1762) (Российский императорский флот)

Вот такуськи, девченки!!! Выкладывайте еще и еще интересненького!!!!!

Ждем!!!!

mariatos:

вот что интересно- традиция одевать мальчиков маленьких как девченок в знатных семьях была принята на западе- дабы уберечь дитя от злых духов, диавола опять же, а вот поди ж ты.. прижилось и у православных знатных семей ... хотя думаешь- суеверие какое..(тем более мне кажется психика немного сдвиг то давала на этой почве- вон сколько было гомосексуалистов в анналах истори..)

Сорри за офф.. просто впечатлилась младенческой фоткой Павла..

а рассказ оч. интересный, сенкс!

whiterose:

Аленка, спасибо!!! Рассказ получился полным и интересным.

Позволю себе два дополнения (опять же, по памяти, т.к. под рукой ничего нет).

1. У ПетраIII действительно были проблемы анатомического свойства, и он просто не мог совершать половой акт (были сильные боли), поэтому он действительно подвергся маленькой хирургической операции (такой же, какой и многострадальный французский король Людовик XVI, который тоже долгое время не мог разделить ложе с Марией-Антуанеттой). Но правда также и то, что Елизавета через нескольком лет бесплодного брата стала сквозь пальцы смотреть на увлечения Екатерины, потому что России нужен был наследник. Поэтому истинная родословная Павла - все-таки загадка.

2. В жизни Павла была еще одна большая личная драма. Он очень любил и боготворил свою первую жену, а она изменила ему с лучшим другом, которому он полностью доверял. Т.о. Павел Петрович одновременно лишился и любви и друга

Amica:

whiterose писал(а):

Т.о. Павел Петрович одновременно лишился и любви и друга .

Когда ты обычный человек - для тебя это и то драма, но когда ты - первый человек в государстве - то всё это становится "достоянием гласности".

Жаль его.

Мавлюда:

Amica писал(а):

Когда ты обычный человек - для тебя это и то драма, но когда ты - первый человек в государстве - то всё это становится "достоянием гласности".

Жаль его.

Жаль его.

Великим людям по статистике вообще мало везет. И гласность, и друзей настоящих нет, и браки по политическим соображениям. Если честно, то я не помню по-настоящему счастливых людей, которые были правителями или просто какими то известными людьми в своем роде. Жаль!

Lapunya:

Мавлюда писал(а):

Если честно, то я не помню по-настоящему счастливых людей, которые были правителями или просто какими то известными людьми в своем роде.

если не считать ужасной смерти, то в личном плане очень счастливы были Николай Второй и Александра Федоровна. Тот же Павел Скоропадский, о котором я уже писала до преклонных лет сохранил с женой прекрасные отношения. И среди артистов тоже есть счастливые пары - София Ротару, например. Они с мужем очень любили друг друга.

Мавлюда:

Lapunya писал(а):

да, конечно, это исключение, к сожалению, часто бывает совсем наоборот. Думаю, что у них все было, как и у обычных людей, ведь у каждого из нас свои тараканы. И то, что нам неизвестно об их "соре в их избе", это тоже многом говорит

Женечка!!!!Правильно сказано!!!

У каждого свои тараканы!

У каждого свои тараканы!

miona:

» АЛЕКСАНДР II и Екатерина Долгорукая

Может быть, потому, что эта история близка и проживалась рядом с моими родственниками, ностальгически считаю ее одной из самых романтичных в Истории Государства Российского... К сожалению, не удается вставить пока фотографии...Осмеливаюсь честному собранию предложить историю любви глазами очевидца, как ее запомнил великий князь Александр Михайлович в своей "Книге воспоминаний"...

КНЯГИНЯ ЮРЬЕВСКАЯ

Зимой 1880 года, в один из туманных, тихих вечеров, сильный взрыв потряс здание Зимнего дворца". Было повреждено помещение, которое занимал караул л.-гв. Финляндского полка; было убито и ранено 40 человек офицеров и солдат. Это произошло как раз в тот момент, когда церемониймейстер появился на пороге столовой и объявил: «Его Величество!»

Маленькая неточность в расчете адской машины, помещенной в фундаменте дворца, спасла личные покои Царя от разрушения. Было разбито только немного посуды и выбито несколько стекол в окнах.

Судебное расследование обнаружило совпавшее с взрывом внезапное исчезновение из дворца одного, недавно нанятого камер-лакея. Последний, по-видимому, принадлежал к партии, которая получила название «нигилистов»— людей, задавшихся целью уничтожения, ниспровержения существующего строя и форм жизни и являющихся, в сущности, зародышем будущего большевизма. Партия эта начала свою террористическую деятельность в семидесятых годах и значительно усилила ее после введения Императором Александром II суда присяжных, который заранее обеспечивал этим господам полное оправдание за их преступления и убийства. Так и после покушения Веры Засулич, пытавшейся убить в 1878 году Петербургского генерал-губернатора Трепова, русское общество впервые услышало, как представитель судебной власти, в своем резюме, произнес красноречивую речь в защиту нигилизма.

Писатели, студенты, доктора, адвокаты, банкиры, купцы и даже крупные государственные деятели играли в либерализм и мечтали об установлении республиканского строя в России, стране, в которой только девятнадцать лет пред тем было уничтожено крепостное право.

Восемьдесят пять процентов русского народа было еще неграмотно, а наша нетерпеливая интеллигенция требовала немедленного всеобщего избирательного права для созыва Учредительного Собрания. Готовность Монарха пойти на уступки еще более разыгрывала аппетиты будущих «премьер-министров», а пассивность полиции поощряла развитие самых смелых революционных планов.

Идея цареубийства носилась в воздухе. Никто не чувствовал ее острее, чем Ф. М. Достоевский, на произведения которого теперь можно смотреть, как на удивительные пророчества грядущего большевизма. Незадолго до его смерти, в январе 1881 г., Достоевский в разговоре с издателем «Нового Времени» А. С. Сувориным заметил с необычайной искренностью:

— Вам кажется, что в моем последнем романе «Братья Карамазовы» было много пророческого? Но подождите продолжения. В нем Алеша уйдет из монастыря и сделается анархистом. И мой чистый Алеша — убьет Царя...

При известии о покушении в Зимнем дворце отец сразу собрался в Петербург. В такое время он не мог оставаться вдали от своего любимого царственного брата. Нам было сказано готовиться провести эту зиму в столице.

Тяжелые тучи висели над всей страной. Официальные приемы, устроенные нам властями по пути нашего следования на север, не могли скрыть всеобщей тревоги. Все понимали, что покушения на Государя, ставшие хроническим явлением, прекратятся лишь тогда, когда более твердая рука станет у власти. Многие предполагали, что мой отец должен взять на себя полномочия диктатора, ибо все уважали в нем твердость убеждений и бесстрашие солдата.

Но мало кто из русского общества сознавал, что даже самые близкие и влиятельные члены Императорской семьи должны были в то время считаться с посторонним влиянием женщины на Государя. Мы, дети, узнали об ее существовании накануне прибытия нашего поезда в Петербург, когда нас вызвали в салон-вагон к отцу.

Войдя, мы тотчас же поняли, что между нашими родителями произошло разногласие. Лицо матери было покрыто красными пятнами, отец курил, размахивая длинной, черной сигарой — что бывало чрезвычайно редко в присутствии матери.

— Слушайте, дети,— начал отец, поправляя на шее ленту ордена Св. Георгия Победоносца, полученного им за покорение Западного Кавказа: — я хочу вам что-то сказать, пока мы еще не приехали в С.-Петербург. Будьте готовы встретить новую Императрицу на первом же обеде во дворце.

— Она еще не Императрица! — горячо перебила моя мать.— Не забывайте, что настоящая Императрица Всероссийская умерла всего только десять месяцев тому назад!

— Дай мне кончить...— резко перебил отец, повышая голос: — мы все — верноподданные нашего Государя. Мы не имеем права критиковать его решения. Каждый великий князь должен так же исполнять его приказы, как последний рядовой солдат. Как я уже начал вам объяснять, дети, ваш дядя Государь удостоил браком княжну Долгорукую. Он пожаловал ей титул княгини Юрьевской до окончания траура по вашей покойной тетушке Императрице Марии Александровне. Княгиня Юрьевская будет коронована Императрицей. Теперь же вам следует целовать ей руку и оказывать ей то уважение, которое этикет предписывает в отношении супруги царствующего Императора. От второго брака Государя есть дети; трое: мальчик и две девочки. Будьте добры к ним.

— Вы, однако, слишком далеко заходите,— сказала матушка по-французски, с трудом сдерживая свой гнев.

Мы пятеро переглядывались. Тут я вспомнил, что во время нашего последнего пребывания в Петербурге нам не позволили подходить к ряду апартаментов в Зимнем дворце, в которых, мы знали, жила одна молодая красивая дама, с маленькими детьми.

— Сколько лет нашим кузенам? — прервал вдруг молчание мой брат Сергей, который даже в возрасте одиннадцати лет любил точность во всем.

Отцу этот вопрос, по-видимому, не понравился.

— Мальчику семь, девочкам шесть и четыре года,— сухо сказал он.

— Как же это возможно?..— начал было Сергей, но отец поднял руку:

— Довольно, мальчики! Можете идти в ваш вагон.

Остаток дня мы провели в спорах о таинственных событиях Зимнего дворца. Мы решили, что, вероятно, отец ошибся и что, по-видимому, Государь Император женат на княгине Юрьевской значительно дольше, чем 10 месяцев. Но тогда неизбежно выходило, что у него были две жены одновременно. Причину отчаяния моей матери я понял значительно позже. Она боялась, что вся эта история дурно повлияет на нашу нравственность: ведь ужасное слово «любовница» было до тех пор совершенно исключено из нашего обихода.

Сам старый церемониймейстер был заметно смущен, когда, в следующее после нашего приезда воскресенье вечером, члены Императорской семьи собрались в Зимнем дворце у обеденного стола, чтобы встретиться с княгиней Юрьевской. Голос церемониймейстера, когда он постучал три раза об пол жезлом с ручкой из слоновой кости, звучал неуверенно:

— Его Величество и светлейшая княгиня Юрьевская!

Мать моя смотрела в сторону, цесаревна Мария Федоровна потупилась...

Император быстро вошел, ведя под руку молодую, красивую женщину. Он весело кивнул моему отцу и окинул испытующим взглядом могучую фигуру наследника. Вполне рассчитывая на полную лояльность своего брата (нашего отца), он не имел никаких иллюзий относительно взгляда наследника на этот второй его брак. Княгиня Юрьевская любезно отвечала на вежливые поклоны великих княгинь и князей и села рядом с Императором в кресло покойной Императрицы. Полный любопытства, я не спускал с княгини Юрьевской глаз. Мне понравилось выражение ее грустного лица и лучистое сияние, идущее от светлых волос. Было ясно, что она волновалась. Она часто обращалась к Императору, и он успокаивающе поглаживал ее руку. Ей, конечно, удалось бы покорить сердца всех мужчин, но за ними следили женщины, и всякая ее попытка принять участие в общем разговоре встречалась вежливым, холодным молчанием. Я жалел ее и не мог понять, почему к ней относились с презрением за то, что она полюбила красивого, веселого, доброго человека, который, к ее несчастью, был Императором Всероссийским?

Долгая совместная жизнь нисколько не уменьшила их взаимного обожания. В шестьдесят четыре года Император Александр II держал себя с нею как восемнадцатилетний мальчик. Он нашептывал слова одобрения в ее маленькое ушко. Он интересовался, нравятся ли ей вина. Он соглашался со всем, что она говорила. Он смотрел на всех нас с дружеской улыбкой, как бы приглашая радоваться его счастью, шутил со мною и моими братьями, страшно довольный тем, что княгиня, очевидно, нам понравилась.

К концу обеда гувернантка ввела в столовую их троих детей.

— А вот и мой Гога! — воскликнул гордо Император, поднимая в воздух веселого мальчугана и сажая его на плечо.— Скажи-ка нам, Гога, как тебя зовут?

— Меня зовут князь Георгий Александрович Юрьевский,— ответил Гога и начал возиться с бакенбардами Императора, теребя ручонками.

— Очень приятно познакомиться, князь Юрьевский! — шутил Государь.— А не хочется ли, молодой человек, вам сделаться великим князем?

— Саша, ради Бога, оставь! — нервно сказала княгиня.

Этой шуткой Александр II как бы пробовал почву среди своих родственников по вопросу об узаконении своих морганатических детей. Княгиня Юрьевская пришла в величайшее смущение и в первый раз забыла она об этикете двора и назвала Государя — своего супруга во всеуслышание уменьшительным именем.

К счастью, маленький Гога был слишком занят исполнением роли парикмахера Его Величества, чтобы задумываться над преимуществами императорского титула, да и Царь не настаивал на ответе. Одно было ясно: Император решил игнорировать неудовольствие членов Императорской фамилии и хотел из этого первого семейного обеда устроить веселое воскресенье для своих детей. После обеда состоялось представление итальянского фокусника, а затем самые юные из нас отправились в соседний салон с Гогой, который продемонстрировал свою ловкость в езде на велосипеде и в катании на коврике с русских гор. Мальчуган старался подружиться со всеми нами и в особенности с моим двоюродным племянником Никки (будущим Императором Николаем II), которого очень забавляло, что у него, тринадцатилетнего, есть семилетний дядя.

На обратном пути из Зимнего дворца мы были свидетелями новой ссоры между родителями:

— Что бы ты ни говорил,— заявила моя мать: — я никогда не признаю эту авантюристку. Я ее ненавижу! Она — достойна презрения. Как смеет она в присутствии всей Императорской семьи называть Сашей твоего брата.

Отец вздохнул и в отчаянии покачал головой.

— Ты не хочешь понять до сих пор, моя дорогая,— ответил он кротко: — хороша ли она или плоха, но она замужем за Государем. С каких пор запрещено женам называть уменьшительным именем своего законного мужа в присутствии других? Разве ты называешь меня «Ваше Императорское Величество»?

— Как можно делать такие глупые сравнения! — сказала моя мать со слезами на глазах.— Я не разбила ничьей семьи. Я вышла за тебя замуж с согласия твоих и моих родителей. Я не замышляю гибель Империи.

Тогда настала очередь отца рассердиться.

— Я запрещаю,— он делал при этом ударение на каждом слове,— повторять эти позорные сплетни! Будущей Императрице Всероссийской вы и все члены Императорской семьи, включая наследника и его супругу, должны и будете оказывать полное уважение! Это вопрос конченый!

Где я видел княгиню Юрьевскую? — спрашивал я себя, прислушиваясь к разговору родителей. И в моем воспоминании воскресла картина придворного бала в один из прошлых наших приездов в С.-Петербург.

Громадные залы Зимнего дворца были украшены орхидеями и другими тропическими растениями, привезенными из императорских оранжерей. Бесконечные ряды пальм стояли на главной лестнице и вдоль стен галерей. Восемьсот служащих и рабочих две недели трудились над украшением дворца. Придворные повара и кондитеры старались перещеголять один другого в изготовлении яств и напитков.

Мне разрешили надеть на бал форму 73-го Крымского пехотного полка, Шефом которого я состоял от рождения, и я важно выступал между кавалергардами в касках с двуглавым орлом, которые стояли при входе в зал.

Весь вечер я старался держаться подальше от моих родителей, чтобы какое-нибудь неуместное замечание не нарушило моего великолепия.

Высочайший выход открыл бал. Согласно церемониалу, бал начинался полонезом. Государь шел в первой паре рука об руку с цесаревной Марией Федоровной, за ним следовали великие князья и великие княгини в порядке старшинства. Так как великих княгинь, чтобы составить пары, было недостаточно, младшие великие князья, как я, должны были идти в паре с придворными дамами. Моя дама была стара и помнила детство моего отца. Наша процессия не была, собственно говоря, танцем в совершенном значении этого слова. Это было торжественное шествие с несколькими камергерами впереди, которые возвещали наше прохождение через все залы Зимнего дворца. Мы прошли три раза через залы, после чего начались танцы. Кадриль, вальс и мазурка — были единственными танцами того времени, допущенными этикетом.

Когда пробила полночь, танцы прекратились, и Государь, в том же порядке, повел всех к ужину. Танцующие, сидящие и проходящие чрез одну из зал часто поднимали глаза на хоры, показывали на молодую, красивую даму и о чем-то перешептывались. Я заметил, что Государь часто смотрел на нее, ласково улыбаясь. Это и была княгиня Юрьевская.

Граф Лорис-Меликов часто покидал залу. Возвращаясь, он каждый раз подходил к Государю и что-то докладывал ему. По-видимому, темой его докладов были те чрезвычайные меры охраны, которые были приняты по случаю бала. Их разговор заглушался пением артистов Императорской оперы, которые своей программой, составленной из красивых, но грустных мелодий, усиливали напряженность атмосферы и навевали тоску. Как бы то ни было, но низким басам и высоким сопрано не удалось согнать бодрой улыбки с лица Государя.

Государь удалился сейчас же после ужина. Танцы возобновились, но моя дама заснула. Я пробежал по залам, чтобы поговорить по душе с бывшим адъютантом моего отца, только что прибывшим из Тифлиса. Я жаждал услыхать новости о милом Кавказе, где можно было спать спокойно. Двухмесячное пребывание в С.-Петербурге приучило меня слышать взрыв в каждом подозрительном шорохе.

Губительное влияние княгини Юрьевской явилось темой всех разговоров зимою 1880/81 г. Члены Императорского дома и представители петербургского общества открыто обвиняли ее в намерении передать диктаторские полномочия ее любимцу графу Лорис-Меликову и установить в Империи конституционный образ правления.

Как всегда бывает в подобных случаях, женщины были особенно безжалостны к матери Гоги. Руководимые уязвленным самолюбием и ослепленные завистью, они спешили из одного великосветского салона в другой, распространяя самые невероятные слухи и поощряя клевету. Факт, что княгиня Юрьевская (Долгорукая) принадлежала по рождению к одному из стариннейших русских родов Рюриковичей, делал ее положение еще более трудным, ибо неугомонные сплетники распространяли фантастические слухи об исторической вражде между Романовыми и Долгорукими. Они передавали легенду, как какой-то старец, 200 лет тому назад, предсказал преждевременную смерть тому из Романовых, который женится на Долгорукой. В подтверждение этой легенды они ссылались на трагическую кончину Петра II. Разве он не погиб в день, назначенный для его бракосочетания с роковой княжной Долгорукой? И разве не было странным то, что лучшие доктора не могли спасти жизнь единственному внуку Петра Великого?

Напрасно наш лейб-медик старался доказать суеверным сплетникам, что медицинская наука в восемнадцатом столетии не умела бороться с натуральной оспой и что молодой Император умер бы так же, если бы обручился с самой счастливой девушкой на свете. Сплетники выслушивали мнение медицинского авторитета, но продолжали свою кампанию.

Начало романа Государя с княжной Долгорукой общественное мнение связывало с выступлениями нигилистов.

— Мой милый доктор,— говорила одна титулованная дама с большими связями,— при всем уважении к успехам современной науки, я, право, не вижу, как ваши коллеги могли бы воспрепятствовать нигилистам бросать бомбы в направлении, указанном нашим великим диктатором?

Последнее относилось по адресу графа Лорис-Меликова, примиренческая политика которого вызывала бурю негодования у сановников без постов и у непризнанных спасителей отечества. Карьера и деятельность Лорис-Меликова являлись неисчерпаемой темой для разговоров в светских и политических салонах. Храбрый командир корпуса и помощник моего отца во время русско-турецкой войны 1877— 78 гг. граф Лорис-Меликов, по мнению своих врагов, стал послушным орудием в руках княгини Юрьевской. Назначенный на пост канцлера Империи, Лорис-Меликов пользовался полным доверием Царя, и его глубокая привязанность к Монарху была очевидна. В его страшной борьбе против террористов, пред его глазами часто возникал образ двух влюбленных Зимнего дворца, которые молили не нарушать их идиллии. Классическая фраза про человека, который знает хорошо дорогу, но предпочитает идти по худшей, как нельзя более подходила к этому честному солдату. После долгих колебаний он решил внять мольбам влюбленной женщины и протянуть руку примирения революционерам, что и ускорило катастрофу. Революционеры удвоили свои требования и стали грозить открытым восстанием. Люди, преданные престолу, возмущались и уклонялись от деятельности. А народ — эти сто двадцать пять миллионов крестьян, раскинутых по всему лицу земли русской,— говорили, что помещики наняли армянского генерала, чтобы убить Царя за то, что он дал мужикам волю.

Удивительное заключение, но оно представлялось вполне логичным, если принять во внимание, что, кроме С.-Петербурга, Москвы и нескольких крупных провинциальных центров, а которых выходили газеты, вся остальная страна питалась слухами.

Правитель страны, обладавший известным политическим цинизмом, мог бы легко использовать эти народные настроения для поддержания принципа абсолютной монархии, но питомцы Военной Академии никогда не изучали тонкое искусство политического цинизма. Накануне нового года, 1881 г. Лорис-Меликов представил на утверждение Александра II проект коренной реформы русского государственного устройства, в основу которого были положены принципы английской конституции.

Было бы слишком слабым сравнением, если бы я сказал, что мы все жили в осажденной крепости. На войне друзья и враги известны. Здесь мы их не знали. Камер-лакей, подававший утренний кофе, мог быть на службе у нигилистов. Со времени ноябрьского взрыва, каждый истопник, входящий к нам, чтобы вычистить камин, казался нам носителем адской машины.

Ввиду значительности пространства, занимаемого Петербургом, полиция не могла гарантировать безопасности всем членам Императорской семьи за пределами их дворцов. Великие князья просили Государя переселиться в Гатчинский дворец, но доверчивый Александр II, унаследовавший от своего отца его храбрость, наотрез отказался покинуть столицу и изменить маршрут своих ежедневных прогулок. Он категорически настаивал на неизменности его обычного образа жизни, включая прогулки в Летнем саду и, воскресные парады войск гвардии. То, что мой отец должен был неизменно сопровождать Государя во время этих воскресных парадов, приводило мою матушку в невероятный ужас, а отец подсмеивался над ее страхами, ссылаясь на непоколебимую верность армии, но женский инстинкт оказался сильнее логики.

— Я не боюсь ни офицеров, ни солдат,— говорила мать,— но я не верю полиции, в особенности в воскресные дни. Путь к Марсову полю достаточно длинен, чтобы все местные нигилисты могли видеть ваш проезд по улицам. Я ни в каком случае не могу рисковать жизнью детей, они должны оставаться дома и не ездить на парады.

В воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться с Никки и его матерью кататься на коньках. Мы должны были зайти за ними в Зимний дворец после трех часов дня.

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва.

— Это бомба! — сказал мой брат Георгий.

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате. Мы кинулись на улицу, но были остановлены воспитателем. Через минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей.

— Государь убит! — крикнул он.— И великий князь Михаил Николаевич тоже! Их тела доставлены в Зимний дворец.

На его крик мать выбежала из соседней комнаты. Мы все бросились к выходу в карету, стоявшую у подъезда, и помчались в Зимний дворец. По дороге нас обогнал батальон л.-гв. Преображенского полка, который, с ружьями наперевес, бежал в том же направлении.

Толпы народа собирались вокруг Зимнего дворца. Женщины истерически кричали. Мы вошли через один из боковых входов. Вопросы были излишни: большие пятна черной крови указывали нам путь по мраморным ступеням и потом вдоль по коридору в кабинет Государя. Отец стоял там в дверях, отдавая приказания служащим. Он обнял матушку, а она, потрясенная тем, что он был невредим, упала в обморок.

Император Александр II лежал на диване у стола. Он был в бессознательном состоянии. Три доктора были около него, но было очевидно, что Государя нельзя было спасти. Ему оставалось несколько минут жизни. Вид его был ужасен: его правая нога была оторвана, левая разбита, бесчисленные раны покрывали лицо и голову. Один глаз был закрыт, другой — смотрел перед собой без всякого выражения.

Каждую минуту входили один за другим — члены Императорской фамилии. Комната была переполнена. Я схватил руку Никки, который стоял близко от меня, смертельно бледный, в своем синем матросском костюмчике. Его мать, цесаревна, была тут же и держала коньки в дрожащих руках.

Я нашел цесаревича по его широким плечам: он стоял у окна.

Княгиня Юрьевская вбежала полуодетая. Говорили, что какой-то чрезмерно усердный страж пытался задержать ее при входе. Она упала навзничь на тело Царя, покрывая его руки поцелуями и крича: «Саша! Саша!» Это было невыносимо. Великие княгини разразились рыданиями.

Агония продолжалась сорок пять минут. Все, кто были во время ее, никогда не могли ее забыть. Из всех присутствовавших никого, кроме меня, не осталось в живых. Большинство из них погибло 37 лет спустя от руки большевиков. Комната была убрана в стиле «ампир», с драгоценными безделушками, разбросанными по столам, и многочисленными картинами по стенам. Над дверями была повешена наша увеличенная фотография моих братьев Николая, Михаила, Георгия и меня, снятых на уроке артиллерии у орудия в Тифлисе. Вид этой картины разрывал мое сердце.

— Спокойнее держись! — прошептал наследник, дотрагиваясь до моего плеча.

Прибывший градоначальник сделал подробный рапорт о происшедшей трагедии. Первая бомба убила двух прохожих и ранила казачьего офицера, которого злоумышленник принял за моего отца. Император вышел из экипажа невредим. Кучер умолял его вернуться боковыми улицами обратно во дворец, но Государь стал оказывать помощь раненым. В это время какой-то незнакомец, который все время стоял на углу, бросил вторую бомбу под ноги Государю. Это произошло менее чем за минуту до появления моего отца; его задержал визит к великой княгине Екатерине Михайловне. Задержка спасла ему жизнь.

— Тише! — возгласил доктор.— Государь кончается!

Мы приблизились к умирающему. Глаз без всякого выражения по-прежнему смотрел в пространство. Лейб-хирург, слушавший пульс Царя, кивнул головой и опустил окровавленную руку.

— Государь Император скончался! — громко промолвил он.

Княгиня Юрьевская вскрикнула и упала, как подкошенная, на пол. Ее розовый с белым рисунком пенюар был весь пропитан кровью.

Мы все опустились на колени. Влево от меня стоял новый Император. Странная перемена произошла в нем в этот миг. Это не был тот самый цесаревич Александр Александрович, который любил забавлять маленьких друзей своего сына Никки тем, что разрывал руками колоду карт или же завязывал узлом железный прут. В пять минут он совершенно преобразился. Что-то несоизмеримо большее, чем простое сознание обязанностей Монарха, осветило его тяжелую фигуру- Какой-то огонь святого мужества загорелся в его спокойных глазах. Он встал.

— Ваше Величество, имеете какие-нибудь приказания? — спросил смущенно градоначальник.

— Приказания? — переспросил Александр III.— Конечно! Но, по-видимому, полиция совсем потеряла голову! В таком случае армия возьмет в свои руки охрану порядка в столице! Совет министров будет собран сейчас же в Аничковом дворце.

н дал рукой знак цесаревне Марии Федоровне, и они вышли вместе. Ее миниатюрная фигура подчеркивала могучее телосложение нового Императора.

Толпа, собравшаяся пред дворцом, громко крикнула «ура». Ни один из Романовых не подходил так близко к народным представлениям о Царе, как этот богатырь с русой бородой.

Стоя у окна, мы видели, как он большими шагами шел к коляске, а его маленькая жена еле поспевала за ним. Он некоторое время отвечал на приветствия толпы, затем коляска двинулась, окруженная сотнею Донских казаков, которые скакали в боевой готовности, и их пики ярко блестели красным отблеском в последних лучах багрового мартовского заката.

Из комнаты почившего выносили бесчувственную княгиню Юрьевскую в ее покои, и доктора занялись телом покойного Императора.

Где-то в отдалении горько плакал маленький Гога...

Романовы возвращаются в Россию

Трагическую историю любви Императора Александра II и княжны Екатерины Долгоруковой знают до сих пор лишь историки. Она получила титул Княгини Юрьевской и родила Императору пятерых детей – двое из них умерли в раннем детстве. Когда Император овдовел, он решил сочетаться с любимой законным браком, хотя династические традиции не благоприятствовали этому. Сегодня наш гость – правнук Императора светлейший князь Георгий ЮРЬЕВСКИЙ

Правнук Императора Александра II, Светлейший Князь Георгий Александрович Юрьевский: "Я единственный правнук Императора Александра II по мужской линии. И ношу фамилию Юрьевский. После смерти супруги, Императрицы Марии Александровны, Царь женился на княгине Екатерине Долгоруковой, бывшей ее фрейлине, а в качестве свадебного подарка даровал ей титул Светлейшей Княгини Юрьевской. Я потомок от второго брака монарха. Николай II дружелюбно относился к княгине Юрьевской и ее детям. Семья периодически посещала Петербург. Отношения между Императором Николаем II и Княгиней Юрьевской были настолько хорошими, что он называл ее бабушкой. А мой отец, родившийся в 1900 году, играл с детьми Императора. Многие люди не осознают, что, с генеалогической точки зрения, я, как и Цесаревич Алексей, правнук Александра II. А Император Николай II приходится мне дядей. Так что сегодня я единственный живой правнук российского Императора"

Трагическую историю любви Императора Александра II и княжны Екатерины Долгоруковой знают до сих пор лишь историки. Она получила титул Княгини Юрьевской и родила Императору пятерых детей – двое из них умерли в раннем детстве. Когда Император овдовел, он решил сочетаться с любимой законным браком, хотя династические традиции не благоприятствовали этому. По его поручению министр Лорис-Меликов разработал для России проект Конституции. В мае 1881 года Император Александр II намерен был даровать стране Конституцию, ограничивающую безраздельную власть Императоров. Народовольцы 1 марта 1881 года убили Императора-освободителя. Тем самым прервали ход реформ, разрушив планы Императора. Сегодня наш гость – правнук Императора швейцарский бизнесмен Георгий ЮРЬЕВСКИЙ.

– Наверное, стоит начать с самого главного – кем вы приходитесь Александру II?

– Я единственный правнук Императора Александра II по мужской линии. И ношу фамилию Юрьевский. После смерти супруги, Императрицы Марии Александровны, Царь женился на княгине Екатерине Долгоруковой, бывшей ее фрейлине, а в качестве свадебного подарка даровал ей титул Светлейшей Княгини Юрьевской. Я потомок от второго брака монарха.

– Известно, что после смерти Александра II Княгиня Юрьевская была вынуждена покинуть Россию…

– После смерти Императора возникла сложная ситуация. Между Александром и моей прабабушкой был заключен официальный брак, признанный Православной Церковью. Вскоре должна была состояться коронация, но Александра II убили незадолго до этого. Александр III, сын Императора от первого брака, свернул все проекты своего отца и это сказалось не только на нашей семье, но и на всей России. Он уничтожил подписанную отцом Конституцию – Россия в ХIХ столетии не стала конституционной монархией. И я считаю этот поступок одной из самых больших исторических ошибок, основательно затормозивших развитие России.

– А какие перемены произошли в семье Екатерины Юрьевской?

– Александр III и соответственно его советники сделали все возможное, чтобы досадить второй семье отца. Они уничтожили много документов и личных вещей. По завещанию Александра II нашей семье полагалась пожизненная резиденция в Зимнем дворце в Петербурге. Конечно, Александр III не мог ничего изменить в завещании отца. Тогда он приказал не обогревать ту часть дворца, где проживала наша семья. Так что семья княгини Юрьевской вскоре покинула Россию.

– Какова судьба детей Александра II и княгини Юрьевской?

– Прабабушка уехала вместе с тремя детьми – моим дедушкой Георгием, а также дочерьми Ольгой и Екатериной. Интересно, что после смерти Александра III наша семья и Романовы снова стали общаться. Николай II дружелюбно относился к Княгине Юрьевской и ее детям. Семья периодически посещала Петербург и во время приезда проживала в Малом мраморном дворце, а мой дед время от времени жил в особняке на Английской набережной. Отношения между Императором Николаем II и княгиней Юрьевской были настолько хорошими, что он называл ее бабушкой. А мой отец, родившийся в 1900 году, играл с детьми Императора.

– Получается, что вы прямой потомок императорской семьи Романовых…

– Многие люди не осознают, что, с генеалогической точки зрения, я, как и Цесаревич Алексей, правнук Александра II. А Император Николай II приходится мне дядей. Так что сегодня я единственный живой правнук российского Императора. Но у людей может возникнуть вопрос: почему я так молод? Мой дед Георгий – сын от второго брака Императора Александра II и Княгини Юрьевской, которая была намного моложе его. Его сын, мой отец, родился в 1900 году, а я родился в 1961 году, когда ему был 61 год. Получается, что я «перепрыгнул» через 3 поколения.

– Как на семье Княгини Юрьевской сказалась революция 1917 года?

– Мой отец выжил только потому, что в этот момент учился в Кембриджском университете. Если бы он находился в России, то его, возможно, тоже расстреляли бы.

– А какова судьба Юрьевских?

– Нашей семье в эмиграции пришлось очень непросто – сначала Первая мировая война, потом революция 1917 года и наконец Вторая мировая война. Семья Юрьевских – часть большой семьи Романовых. А она сегодня разбросана по всему миру. Николай Романов живет в Швейцарии, как и я. Дмитрий Романов осел в Дании.

– А каково их родство с российскими Императорами?

– Они оба праправнуки Николая I, а я правнук Александра II. Так что на одну ступень выше их на генеалогическом древе.

– Вас приглашают на церемонии, связанные с Царской Семьей?

– Да, я был на захоронении останков Царской Семьи в 1998 году и на многих других церемониях.

– Насколько вы доверяете проведенным генетическим экспертизам останков Царской Семьи?

– Что касается экспертиз, то, конечно, полностью доверять их выводам можно, лишь тщательно изучив результаты. Мне этого пока не удалось сделать. Я надеюсь и верю в то, что было проведено серьезное исследование как в 1995-м, так и в 2008 году, когда были найдены останки Великой Княжны Марии и Цесаревича Алексея. Ведь оно проводилось с привлечением специалистов из разных стран и было выполнено на высоком профессиональном уровне. Но чтобы убедиться на 100%, я должен увидеть все это своими глазами. В следующем году я планирую посетить Екатеринбург.

Lucrecia:

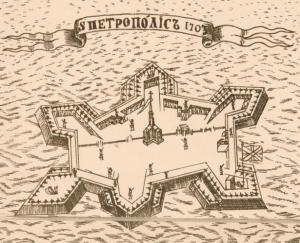

» Пётр II

Мне бы хотелось рассказать о мальчике-императоре Петре II

Пётр II

Пётр II Алексе́евич (23 (12) октября 1715 г. — 30 (19) января 1730 г.) — император всероссийский, внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софии-Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской, последний представитель рода Романовых по прямой мужской линии. Вступил на престол 6 (17) мая 1727, когда ему было всего 11 лет, и умер в 14 лет от оспы. Пётр не успел проявить интереса к государственным делам и самостоятельно фактически не правил; реальная власть в государстве находилась в руках Верховного тайного совета и в особенности фаворитов юного императора (сначала Меншикова, затем, после его свержения — Долгоруковых).

Детство (1715—1725)

Происхождение и воспитание

Великий князь Пётр Алексеевич, родившийся 12 октября 1715 г. в Петербурге, был сыном скончавшегося в 1718 г. наследника престола Алексея и его жены Софии-Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской, которая умерла через 10 дней после родов. Будущий наследник престола, как и его старшая на год сестра Наталия, не был плодом любви и семейного счастья. Брак Алексея и Шарлотты был следствием дипломатических переговоров Петра I, польского короля Августа II и австрийского императора Карла VI, причём каждый из них хотел получить свою выгоду из семейного союза династии Романовых и древнего германского рода Вельфов, связанного множеством родственных нитей с правившими тогда в Европе королевскими домами. Чувствами жениха и невесты при этом, естественно, никто не интересовался. Кронпринцесса Шарлотта надеялась, что её брак с «варварским московитом» не состоится. В письме деду, герцогу Антону-Ульриху, в середине 1709 г. она сообщала, что его послание её обрадовало, так как «оно даёт мне некоторую возможность думать, что московское сватовство меня ещё, может быть, ми́нет». Но надежды принцессы не оправдались: свадьба была сыграна в Торгау в октябре 1711 г. и поразила всех великолепием стола и знатностью гостей. В связи с неприязненным отношением Алексея Петровича к реформам отца, царевич, словно издеваясь над его желанием иметь по-европейски образованных наследников, приставил к сыну двух всегда пьяных «мамок» из Немецкой слободы, которые, чтобы меньше возиться с Петром, подавали ему вино, от которого тот засыпал. После казни Алексея в 1718 г. Пётр I обратил внимание на своего единственного внука. Он приказал прогнать нерадивых мамок, а Меншикову повелел подобрать ему учителей. Вскоре к великому князю были приставлены дьяк Семён Марвин и венгр Зейкинд. По прошествии некоторого времени Пётр I проверил знания внука и пришёл в ярость: тот не умел объясняться по-русски, немного знал по-немецки и латынь и гораздо лучше — татарские ругательства. Император лично поколотил Марвина и Зейкинда, но более достойных наставников Пётр Алексеевич так и не получил.

Отстранение от престолонаследия

В первые 4 года жизни Петра его не рассматривали как будущего императора, поскольку у Петра I росли сыновья Пётр и Павел. Оба умерли в раннем детстве, что создало вопрос о престолонаследии. С рождения Пётр Алексеевич именовался великим князем. До этого сыновья царей именовались царевичами; рождение Петра стало первым со времени введения царского титула (и первым в истории дома Романовых) появлением внука у царствующего государя. В феврале 1718 г. арестованный за границей и привезённый в Россию Алексей Петрович отрёкся от престолонаследия в пользу малолетнего сына Петра I от второго брака с Екатериной — Пётра Петровича, который родился через несколько дней после своего племянника Петра Алексеевича. Летом того же года царевич Алексей погиб в заключении. Тем самым Пётр Алексеевич был вслед за отцом отодвинут от престола.

Знать заинтересовалась Петром Алексеевичем в 1719 г., после того, как официально признанный наследником трёхлетний Пётр Петрович умер, и царский внук остался единственным, кроме государя, мужским представителем дома Романовых. Во время болезни деда Пётр Алексеевич познакомился с Иваном Долгоруковым, своим будущим фаворитом. Ребёнок часто посещал дом Долгоруковых, в котором собиралась столичная молодёжь из старинных знатных родов. Там же он познакомился со своей тёткой, Елизаветой Петровной. Так начала складываться партия, прочившая Петра Алексеевича в императоры. На встречах в доме Долгоруковых ему объясняли его права на трон Российской империи, а Пётр Алексеевич клялся сокрушить фаворита его деда — Меншикова, который возглавлял оппозицию старинным боярским родам. Впрочем, у сторонников возведения Петра Алексеевича на престол была сильная оппозиция. Вполне определённые опасения за свою жизнь и имущество возникали у тех соратников Петра, которые подписали смертный приговор его отцу. Если бы император последовал обычаю и объявил наследником внука — сына опального Алексея и внука консервативно настроенной Евдокии Лопухиной — то это бы возбудило надежды противников реформ вернуть старые порядки. 5 февраля 1722 г. Пётр издал указ о престолонаследии, в котором отменял древний обычай передавать престол прямым потомкам по мужской линии, но допускал назначение наследником любого достойного человека по воле монарха. Так Пётр Алексеевич был формально лишён преимущественных прав на престол, но вопрос о наследнике оставался открытым. Наследника же Пётр перед внезапной смертью в 1725 г. назначить не успел.

Юность (1725—1727)

При Екатерине I

После смерти Петра I стал решаться вопрос о наследнике. Представители старой родовой знати (Лопухины, Долгоруковы) выступали за кандидатуру 9-летнего Петра Алексеевича, в то время как представители новой служивой знати, ставшие влиятельными при Петре I, высказались за объявление императрицей вдовы Петра Екатерины. Вопрос решился просто — князь Меншиков окружил дворец гвардией и возвёл на престол свою бывшую любовницу Екатерину. Вице-канцлер Остерман предлагал для примирения интересов родовитой и новой служивой знати женить великого князя Петра Алексеевича на цесаревне Елизавете Петровне, дочери Екатерины I. Препятствием служило их недопустимо близкое по церковным канонам родство, Елизавета была родной тёткой Петра. Императрица же Екатерина, желая назначить наследницей дочь Елизавету (или Анну), не решилась принять проект Остермана и продолжала настаивать на своём праве назначить себе преемника, надеясь, что со временем вопрос разрешится. Со временем главный сторонник Екатерины, Меншиков, зная о её плохом здоровье и предполагая её близкую кончину, стал задумываться о том, как переманить на свою сторону Петра. Он надеялся обручить свою дочь Марию с наследником трона, а после его восшествия на престол стать регентом до его совершеннолетия и тем самым расширить свою и без того сильную власть, а в долгосрочной перспективе — стать дедом будущего императора, если у Петра и Марии появятся дети. Несмотря на то, что Мария была просватана за польского магната Петра Сапегу, Меншикову удалось добиться согласия Екатерины на брак дочери с Петром Алексеевичем. Сапегу женили на Софии Карловне Скавронской, племяннице императрицы. Противники Меншикова хотели избежать возведения на престол Петра, так как это усилило бы власть Меншикова. Они надеялись под предлогом обучения отправить Петра Алексеевича за границу, а после смерти Екатерины возвести на престол одну из её дочерей — Анну или Елизавету. К этой партии примкнул и муж Анны Петровны — голштинский герцог Карл-Фридрих. Планы заговорщиков были сорваны внезапно обострившейся болезнью императрицы.

Восшествие на престол

Незадолго до смерти императрицы члены Верховного тайного совета, Сената, Синода, президенты коллегий и штаб-офицеры гвардии собрались во дворце для совещания о том, кто должен стать императором после смерти Екатерины. Враги Меншикова стали обсуждать идею коронации одной из цесаревен, но большинство высказалось за Петра Алексеевича, который должен был до 16 лет находиться под опекой Верховного тайного совета и обязаться присягой не мстить никому из подписавших смертный приговор его отцу, Алексею Петровичу. После решения вопроса о престолонаследии Меншиков от имени императрицы приступил к следствию о происках своих врагов. Многие противники Меншикова были арестованы и подвергнуты пыткам, сосланы и лишены чинов, некоторые только понижены в чине. Голштинский герцог постарался договориться с Меншиковым через своего министра Бассевича. Меншиков поставил условие, что дочери Петра I, Анна и Елизавета, не станут препятствовать вступлению на престол Петра Алексеевича, а Меншиков соглашался выдать на каждую цесаревну по миллиону рублей.

Завещание Екатерины

6 (17) мая 1727 43-летняя императрица Екатерина I скончалась. Перед самой смертью Бассевичем срочно было составлено завещание, подписанное вместо больной царицы её дочерью Елизаветой. Согласно завещанию престол наследовал внук Петра I, Пётр Алексеевич. Позже императрица Анна Иоанновна приказала канцлеру Гавриле Головкину сжечь эту духовную. Он исполнил её приказание, предварительно изготовив копию документа.

Из этого документа следует, что статьи завещания предусматривали опеку над несовершеннолетним императором, определяли власть Верховного Совета, порядок наследия престола в случае кончины Петра Алексеевича (в этом случае престол переходил к дочерям Екатерины — Анне и Елизавете и их потомкам, в случае, если они не откажутся от российского престола или православной веры, а затем к сестре Петра — Наталье Алексеевне). 11-я статья изумила тех, кто читал завещание. В ней повелевалось всем вельможам содействовать обручению Петра Алексеевича с одной из дочерей князя Меншикова, а затем, по достижении совершеннолетия, содействовать их браку. Такая статья явно свидетельствовала о том, что Меншиков принял деятельное участие в составлении завещания, однако для русского общества право Петра Алексеевича на престол — главная статья завещания — было бесспорно, и волнений из-за содержания 11-й статьи не возникло.

Царствование

Общий обзор правления

Пётр II не был способен править самостоятельно, в результате чего практически неограниченная власть находилась сначала в руках Меншикова, а затем — Остермана и Долгоруких. Как и при его предшественнице, государство управлялось по инерции. Царедворцы старались следовать заветам Петра Великого, однако консервация созданной им политической системы выявила все заложенные в ней недостатки. Время регентства Меншикова мало чем отличалось от царствования Екатерины I, так как фактический правитель страны остался тот же, только набрав бо́льшую силу. После его падения к власти пришли Долгоруковы, и ситуация изменилась коренным образом. Последние годы правления Петра II некоторые историки склонны считать «боярским царством»: многое из того, что появилось при Петре I, пришло в упадок, старые порядки стали восстанавливаться. Укреплялась боярская аристократия, а «птенцы гнезда Петрова» отошли на второй план. Со стороны духовенства были попытки восстановления патриаршества. Пришли в упадок армия и в особенности флот, процветали коррупция и казнокрадство. Столица была перенесена из Санкт-Петербурга в Москву. Итогом царствования Петра II стало усиление влияния Верховного тайного совета, в который входили в основном старые бояре. Совет настолько усилился, что навязал Анне Иоанновне, ставшей правительницей после Петра, подписать «Кондиции», передававшие всю полноту власти Верховному тайному совету. В 1730 г. «Кондиции» были уничтожены Анной Иоанновной, и боярские роды вновь потеряли силу.

Пётр II при Меншикове (1727)

6 (17) мая 1727 Пётр Алексеевич стал третьим императором всероссийским, приняв официальное наименование Пётр II. Согласно завещанию Екатерины I подросток-император должен был до достижения возраста 16 лет править не самостоятельно, а опираясь на Верховный тайный совет, которым манипулировал Александр Меншиков. Меншиков повёл борьбу против всех тех, кого посчитал опасным в смысле престолонаследия. Дочь Петра I Анна Петровна была вынуждена с мужем покинуть Россию. Анне Иоановне, дочери царя Иоанна, запретили приехать из Митавы, чтобы поздравить племянника с восхождением на престол. Барон Шафиров, президент Коммерц-коллегии, давний враг Меншикова, был удалён в Архангельск, якобы «для устройства китоловной компании». Стараясь упрочить влияние на императора, Меншиков перевёз его 17 мая в свой дом на Васильевский остров. 25 мая произошло обручение 11-летнего Петра II с 16-летней княжною Марией, дочерью Меншикова. Она получила титул «Её императорское высочество» и годовое содержание в 34 тыс. руб. Хотя Пётр был любезен по отношению к ней и её отцу, в своих письмах того времени называл её «фарфоровой куклой». Едва ли Меншиков имел отношение к инициативе императора вызвать из суздальского заточения бабушку, Евдокию Лопухину, которую он никогда прежде не видел. Её переселили в Новодевичий монастырь, где она получила достойное содержание.

Внутренняя политика

Вскоре после восшествия Петра II на престол Меншиков составил от его имени два манифеста, призванные настроить население в его пользу. Первым из этих указов крепостным прощались давние недоимки, а сосланным на каторгу за неуплату налогов была дарована свобода. Это начинание получило продолжение. При Петре в России смягчилось уложение о наказаниях — процесс, который достигнет апогея при Елизавете. В частности императорским указом было отныне запрещено «для устрашения» выставлять на обозрение расчленённые тела казнённых. Был отменён и так называемый «поворотный налог» — то есть подать с каждого прибывшего воза. Объяснением тому была «забота правительства об ограждении подданных от обид, чинимых сборщиками», однако же, сумма, обычно получавшаяся таким образом за год, была в виде косвенного налога развёрстана по имперским кабакам. Наряду с прощением старых недоимок, взыскать которые, по-видимому, всё равно было невозможно, правительство Меншикова предприняло усилия, ведущие к ужесточению контроля за налоговыми сборами. Так, после провалившейся попытки назначать для взимания податей земских комиссаров из местных жителей (в надежде, что им лучше будет известна ситуация на местах) решено было обязать местных воевод посылать нарочных непосредственно в местные вотчины, а недоимки требовать с помещиков, их приказчиков или управителей. Введённая Петром I 37,5%-я протекционистская пошлина на отпускаемые за границу пеньку и пряжу была снижена до 5 %, чтобы таким образом поднять доходы казны. Сибирский пушной торг и вовсе был оставлен без пошлинного обложения. По второму манифесту князьям Трубецкому, Долгорукову и Бурхарду Миниху давалось звание генерал-фельдмарашала, а последнему, кроме того, даровался титул графа. Сам же Меншиков стал генералиссимусом и главнокомандующим всей русской армии. В Лифляндии был введён сейм, а в 1727 г. — упразднена Малороссийская коллегия и восстановлено гетманство на Украине. Данное решение было обусловлено необходимостью привязать к российскому правительству украинцев в свете надвигающейся русско-турецкой войны. Меншикову также было это выгодно, поскольку на Малороссийскую коллегию и на её президента Степана Вельяминова скопилось множество жалоб, и её упразднение могло повысить авторитет Меншикова в Малороссии. Украина стала подчиняться России по договорённостям, установленным на Переяславской раде. Все дела, касавшиеся Украины, были переданы в ведение иностранной коллегии. 22 июля был издан указ: «В Малороссии гетману и генеральной старшине быть и содержать их по трактату гетмана Богдана Хмельницкого, а для выбора в гетманы и в старшину послать тайного советника Фёдора Наумова, которому и быть при гетмане министром». Меншиков в секретных пунктах о выборе в сотники и другие чины добрых людей велел дополнить: «Кроме жидов». Гетманом был избран Даниил Апостол. При Екатерине I магистраты были подчинены губернаторам и воеводам, а при Петре II появилась идея вовсе их упразднить, так как они дублировали власть губернаторов и воевод и на них тратились большие деньги. Магистраты не были упразднены, зато был упразднён Главный магистрат. Отмена Главного магистрата кроме видимых положительных эффектов (денежной экономии), привела, однако, к тому, что исчез кассационный орган, куда подданный мог обратиться с жалобой на воевод или местные власти.

Воспитание императора

Остерман составил план обучения Петра, состоявший из древней и новой истории, географии, математики и геометрии План обучения включал также и развлечения: бильярд, охота и проч. По плану Остермана, Пётр должен был по средам и пятницам посещать Верховный тайный совет. Однако он появился там только один раз, 21 июня 1727. Больше о посещениях Петром высшего правительственного органа при Меншикове не известно. Юный император не любил учиться, предпочитая весёлые забавы и охоту, где его сопровождали молодой князь Иван Долгоруков и 17-летняя дочь Петра I, Елизавета. Меншиков также не приходил на заседания Совета, бумаги носились ему на дом. Распоряжаясь как самовластный правитель, «полудержавный властелин» настроил против себя остальных представителей знати, а также и самого государя. В 1727 г. на территории усадьбы Меншикова, на месте, на котором ранее находился дом дворецкого князя, началась постройка дворца Петра II. Дом дворецкого вошёл в этот дворец как юго-восточный флигель. После смерти Петра II в 1730 г. строительство было прекращено. К этому времени был возведён лишь фундамент и нижний этаж дворца. Здание было достроено в 1759—1761 гг. как часть Конюшенного двора Сухопутного шляхетного корпуса.

Падение Меншикова

Постепенно император стал охладевать к Меншикову и его дочери. Причин тут было несколько: с одной стороны — заносчивость самого Меншикова, с другой — влияние Елизаветы Петровны и Долгоруких. В день именин Натальи Алексеевны, 26 августа, Пётр довольно пренебрежительно обошёлся с Марией. Вследствие этой размолвки Пётр предписал Верховному тайному совету перевезти из Меншикова дворца все его вещи в Петергофский дворец и сделать распоряжение, чтобы казённые деньги никому не выдавались без указа, подписанного лично императором. Вдобавок к этому летом 1727 г. Меншиков заболел. Через пять-шесть недель организм справился с болезнью, но за то время, что он отсутствовал при дворе, противники Меншикова извлекли протоколы допросов царевича Алексея, отца императора, в которых участвовал Меншиков, и ознакомили с ними государя. 6 сентября 1727 г. по приказанию Верховного Тайного Совета все вещи императора были перенесены из меншиковского дома в Летний дворец. 7 сентября Пётр по своём прибытии с охоты в Петербург послал объявить гвардии, чтобы она слушалась только его приказаний. 8 сентября 1727 г. Меншиков был обвинён в государственной измене, хищении казны и вместе со всей семьёй сослан в город Берёзов Тобольского края. Мало кто огорчился по этому поводу. По замечанию Анисимова, вовсе не юный император придумывал указы о переезде двора с Васильевского острова, о неподчинении распоряжениям Меншикова, о его домашнем аресте, о замене верного генераллисимусу коменданта Петропавловской крепости. В серии подписанных Петром II в начале сентября 1727 г. императорских указов отчётливо видна опытная рука воспитателя Петра, Андрея Ивановича Остермана. Однако было бы ошибкой предполагать, что время Меншикова, сменилось временем Остермана: на первый план вышел новый фаворит царя — князь Иван Алексеевич Долгорукий. После падения Меншикова Евдокия Лопухина стала называть себя царицей. Знать боялась, что если Пётр приедет в Москву, то Лопухина будет освобождена и станет правительницей. Несмотря на это, в конце 1727 г. начались подготовления к переезду двора в Москву для предстоящей коронации по образцу русских царей. В начале января император со своим двором выехал из Петербурга, но по пути Пётр заболел и был вынужден провести две недели в Твери. На некоторое время Пётр остановился под Москвой для подготовки к торжественному въезду. Он состоялся 4 февраля 1728 г.

Пётр II при Долгоруковых (1728—1730)

Пребывание Петра II в Москве началось с коронации в Успенском соборе Московского Кремля (25 февраля (8 марта) 1728). Это была первая коронация императора в России, во многом задавшая образец для дальнейших. Как и все последующие императоры, Пётр II при коронации причащался в алтаре, не доходя до престола, по чину священнослужителей (из чаши); чашу со Святыми дарами ему подал архиепископ Новгородский Феофан Прокопович. 22 ноября 1728 г. в Москве скончалась 14-летняя старшая сестра императора Наталья Алексеевна, которую он очень любил и которая, по отзывам современников, оказывала на него благотворное влияние. После переезда в Москву Долгоруковы получили большу́ю власть: 3 февраля князья Василий Лукич и Алексей Григорьевич Долгорукие были назначены членами Верховного тайного совета; 11 февраля молодой князь Иван Алексеевич сделан был обер-камергером. Падение Меншикова сблизило Петра с Анной Петровной. В конце февраля 1728 г. в Москву пришло сообщение, что у Анны Петровны родился сын Пётр (будущий Пётр III). По этому поводу был устроен бал. Гонцу, сообщившему о рождении Петра, подарили 300 червонцев, а Феофан Прокопович послал герцогу Голштинскому, мужу Анны Петровны, длинное поздравительное письмо, в котором он всячески восхвалял новорождённого и унижал Меншикова. После приезда Петра в Москву состоялась его встреча с бабушкой, Евдокией. Эта встреча трогательно описывается многими историками. Но император относился к бабушке очень пренебрежительно, несмотря на то, что она очень любила внука.

Внутренняя политика

В московский период жизни Пётр II в основном развлекался, предоставив вести государственные дела князьям Долгоруким. Сами Долгоруковы, и в особенности Иван Алексеевич, с негодованием отзывались о постоянных забавах императора, но, тем не менее, не мешали ему и не заставляли заниматься государственными делами. В Верховном тайном совете Апраксин, Головкин и Голицын — то есть почти половина членов — выражали своё недовольство тем, что император не присутствует в Совете и двое членов его, князь Алексей Долгоруков и Остерман, являются посредниками между императором и Советом; сами они почти никогда не ходят в заседания, и к ним нужно посылать мнения Совета с просьбою провести дело, доложив императору. Армия и флот находились в кризисе: Военная коллегия после ссылки Меншикова осталась без президента, а после переноса столицы в Москву — и без вице-президента, в армии не хватало амуниции, многие способные молодые офицеры были уволены. Пётр не интересовался армией, организация под Москвой военных манёвров весной 1729 г. не привлекла его внимания. Строительство кораблей было прекращено, хотели ограничиться выпуском одних галер, что практически привело к войне со Швецией. Перенос столицы в Москву также не способствовал развитию флота. Когда Остерман предупреждал Петра, что вследствие удаления столицы от моря флот может исчезнуть, Пётр отвечал: «Когда нужда потребует употребить корабли, то я пойду в море; но я не намерен гулять по нем, как дедушка». Во время правления Петра II часто происходили бедствия: так, 23 апреля 1729 г. в Москве, в Немецкой слободе, случился пожар. При его тушении гренадеры отнимали у хозяев домов ценные вещи, угрожая топорами, и только прибытие императора остановило грабежи. Когда Петру донесли о грабеже, он велел забрать виновных; но Иван Долгоруков постарался замять дело, поскольку был их капитаном. В то время очень часто совершались разбойные нападения. Процветало взяточничество и казнокрадство в крупных размерах. После репрессий петровского времени было дано послабление от денежных повинностей и рекрутских наборов, а 4 апреля 1729 г. был ликвидирован карательный орган — Преображенский приказ. Его дела были разделены между Верховным тайным советом и Сенатом, в зависимости от важности. Обострились противоречия в церкви. После смерти Меншикова оппозиционное духовенство почувствовало силу и стало выступать за восстановление патриаршества. Всеми церковными делами со времён Петра I заведовал вице-президент Священного Синода Феофан Прокопович, которого обвиняли в снисходительности к распространению лютеранства и кальвинизма, а также в участии во Всешутейшем и Всепьянейшем соборе. Главными обвинителями выступали ростовский архиерей Георгий и Маркелл. Многие начинания Петра Великого продолжались по инерции. Так, в 1730 г. в Петербург вернулся Витус Беринг и сообщил об открытии пролива между Азией и Америкой.

Обручение с Екатериной Долгоруковой

Через своего друга Ивана Долгорукова император осенью 1729 г. познакомился и влюбился в его сестру — 17-летнюю княжну Екатерину Долгорукову. 19 ноября Пётр II собрал Совет и объявил о намерении жениться на княжне, 30 ноября 1729 произошло обручение во дворце Лефорта. С другой стороны, ходили слухи, что Долгоруковы принудили императора к заключению брака. Наблюдатели отмечали, что Пётр II на публике холодно обходится с невестой. На 19 января 1730 г. была намечена свадьба, которая не состоялась из-за преждевременной смерти Петра II . Между тем не было единства и в стане Долгоруких: так, Алексей Долгоруков ненавидел своего сына Ивана, которого не любила также его сестра Екатерина за то, что тот не позволял ей забрать драгоценности, принадлежавшие покойной сестре императора. В начале января 1730 г. произошла тайная встреча Петра с Остерманом, на которой последний пытался отговорить императора от брака, рассказывая о казнокрадстве Долгоруковых. На этой встрече присутствовала и Елизавета Петровна, которая рассказывала о плохом отношении к ней Долгоруковых, несмотря на постоянные указы Петра о том, чтобы ей оказывалось должное почтение. Вероятно, Долгоруковы питали неприязнь к ней из-за того, что юный император был очень привязан к ней, хотя собирался жениться на Екатерине Долгоруковой.

Внешняя политика