Увлекаетесь ли вы историей? |

||||||

| да, очень |

|

66% | [ 154 ] | |||

| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |

|

2% | [ 6 ] | |||

| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |

|

1% | [ 3 ] | |||

| нет, но хотелось бы |

|

4% | [ 11 ] | |||

| По стольку по скольку... |

|

5% | [ 12 ] | |||

| раньше улекалась(ся) |

|

4% | [ 10 ] | |||

| скорее да, чем нет |

|

14% | [ 33 ] | |||

| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |

|

0% | [ 1 ] | |||

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

Москвичка:

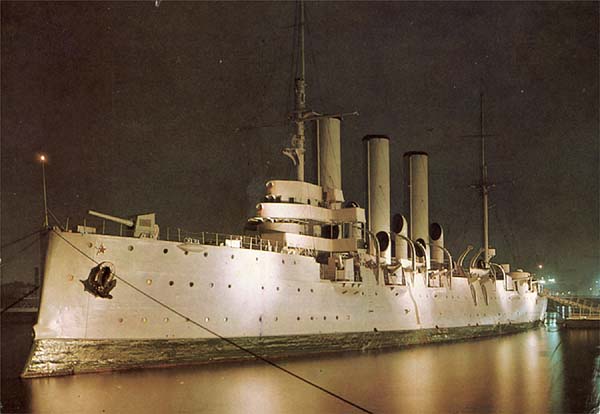

» крейсер Аврора

Ох, froellf, растравила...Когда я была на крейсере "Аврора", мне повезло - экскурсовод (люблю таких!) была влюблена в этот корабль и говорила о нём, как жених о своей невесте. Я никогда не думала, что ТАК можно рассказывать о кораблях - как о живых существах.

Там я впервые услышала, что корабли, как и их капитаны, имеют ранги, и "Аврора" - крейсер 1 ранга. Я услышала, как какой-то моряк-иностранец восхищался красотой корабля, не жалея восторженных эпитетов и утверждая, что этому кораблю нет равных. И действительно, "Аврора" - гордость отечественного кораблестроения, детище петербургских корабелов и металлургов.

Рождение корабля.

Он был заложен 23 мая 1897 г. на верфи «Новое адмиралтейство» по проекту и чертежам конструкторов Балтийского судостроительного завода и сооружался в течение трёх лет. Руководил постройкой известный русский инженер-кораблестроитель К.М. Токаревский.

Корпус корабля, клёпанный и снаружи чеканный, изготовлен из отечественной специальной корабельной стали, выплавленной на Андреевском и Ижорском заводах. Толщина её на бортах - 12 мм, на верхней палубе - 15 мм. Подводная часть корпуса корабля была обшита слоем тикового дерева толщиной 100 мм. Тик - тропическое дерево, произрастающее в Индии, Индокитае. Благодаря своим свойствам древесина тика издавна используется в корабельном деле: она водоупорна и отличается чрезвычайной стойкостью к вредителям морской среды. Тик выделяет смолистое вещество, которое защищает корпус от ржавчины. Поверх дерева подводная часть корпуса была обшита латунными листами для предотвращения её обрастания. Тиковым деревом покрыта и верхняя палуба.

Водоизмещение (полное) корабля - 6731 т, наибольшая длина - 126,8 м, ширина (по миделю) - 16,8 м, осадка - 6,4 м.

Сердце "Авроры" - машины и паровые котлы, дающие им энергию . Для обеспечения защиты двигателей и артиллерийских погребов была предусмотрена броневая палуба толщиной 50-75 мм. Броневые листы размером 800—900×4000—5000 мм изготавливались из никельсодержащей стали повышенной пластичности. Она характеризуется высоким уровнем вязкости, что спасало корабль при попадании снаряда.

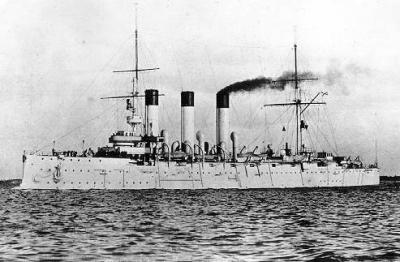

Крейсер "Аврора", фото 1903 г.

Крейсер "Аврора", фото 1903 г.

На корабле были установлены три паровые вертикальные поршневые паровые машины тройного расширения , изготовленные на Франко-русском судостроительном заводе в 1899-1902 гг. Общая мощность трёх машин - 11 610 л.с . Корабль имел три трёхлопастных винта диаметром 3,5 м. Максимальное количество оборотов винта в минуту - 150, что обеспечивало скорость хода корабля на трех машинах до 20 узлов (37,2 км/час). Дальность плавания при полном запасе топлива (964 тонны угля) - 4000 миль (7400 километров) при экономичной скорости 10 узлов. Каждую машину обслуживала трехсменная вахта - 18 человек. На корабле установлено 24 водотрубных паров котла системы Бельвия-Долголенко, с рабочим давлением 16 атмосфер. Полный запас котельной воды - 600 т.

Вооружение корабля при постройке составило:

главный калибр - восемь 152-миллиметровых орудий системы КАНЭ раздельного заряжения - снаряд и заряд образца 1891 года. Вес снаряда - 41,4 кг , вес заряда - 12,7 кг, вес орудия - 11,8 т, дальность стрельбы - около 10 кг, боевой расчет орудия - 11 человек;

средний калибр - двадцать четыре 75-мм орудий, из которых одна половина располагалась на верхней палубе, а другая - на батарейной. Вес снаряда - 4.9 кг, унитарный (снаряд и заряд вместе) вес орудия - 2 т, дальность стрельбы - 7 км;

малый калибр - восемь 37-мм скоростных пушек системы Гочкиса и две 64-мм пушки системы Барановского на колёсных лафетах, предназначенных для обеспечения высадки корабельного десанта и ведения огня с катеров и шлюпок. Артиллерия - это производство Обуховского завода.

На борту крейсера была установлена противоминная артиллерия - три торпедных аппарата: один надводный, расположенный в носовой части корабля выше ватерлинии, два подводных, траверзных, расположенных ниже ватерлинии по правому и левому бортам корабля. Наведение их на цель возможно было только манёвром корпуса корабля.

Корабль принимал восемь мин Уайтхеда (торпед) длиной 5,18 м, калибром 381 мм, с дальностью хода до 1500 м.

Для обеспечения боевых действий корабля на нём были установлены два трёхметровых дальномера системы Барра и Струда, позволявшие определять дистанции до цели на расстоянии до 70 кабельтовых (1 кабельтов - 185,2 м). Для поиска, обнаружения и освещения целей в тёмное время суток крейсер располагал прожекторами.

Кроме того, в минную часть крейсера входили противоминные сети заграждения. Они вывешивались по бортам на специальных металлических трубчатых шестах (ноках) при стоянке корабля на якоре на открытом рейде. В комплект сетевого заграждения входили 20 шестов заграждения с необходимым такелажем и собственно сети, сплетенные из металлических тросов. В походах сети хранились в трюме корабля.

Технической новацией была и аппаратура для осуществления радиосвязи, установленная на «Авроре» в числе первых, изготовителями которой были мастера из Кронштадта во главе с А.С. Поповым.

Экипаж "Авроры" насчитывал 578 человек , из них 20 офицеров и 9 кондукторов.

Цусима.

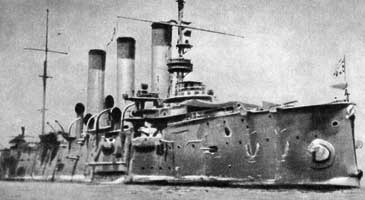

Испытание крейсера, его команды и оружия произошло во время Цусимского сражения 14 мая 1905 г. с превосходящими по силе в 2 раза кораблями японского флота. В ходе боя «Аврора» получила 21 попадание вражеских снарядов. Борт корабля был изрешечен, потеряна скорость хода и маневра, перебит кабель электрического управления рулем. Практически «Аврора» после боя могла быть атакована и пленена японцами, но, к счастью, это врагу не удалось осуществить.

Несмотря на то, что в самом начале сражения, 14 мая, смертельное ранение получил командир корабля капитан 1-го ранга Е.Р. Егорьев, любимец команды, погибли 16 матросов, 83 члена экипажа получили тяжелые ранения, в том числе штурман, старший артиллерийский офицер и старший минный офицер, «Аврора» продолжала сражаться с врагами.

Отмечая отвагу и мужество авророцев в тех кровопролитных боях, один из офицеров крейсера впоследствии вспоминал: «Наши команды держались в бою выше всяких похвал: замечательное хладнокровие, находчивость и неустрашимость проявлял каждый матрос. Золотые люди и сердца! Они заботились не столько о себе, сколько о команде, предупреждая о каждом неприятельском выстреле, терзаемые ранами, кровью, матросы не оставляли своих мест, предпочитая умереть у орудий. Даже не шли на перевязку! Посылаешь, а они: «Успеется, после, теперь некогда». (Цитируется по книге: В.Н. Буров, В.Е. Юхнин «Крейсер Аврора»).

Ну скажите, разве можно было после такого проявления боевого духа моряков сдаться на милость врагу?! Они так мужественно защищали честь родного корабля и его гордое имя, что до последнего снаряда отбивались от девяти японских кораблей, преследовавших крейсерский отряд из трёх русских («Аврора», «Олег», «Жемчуг»), пытавшихся израненными добраться до Владивостока, чтобы пополнить боезапас и топливо. И только находясь в нейтральных водах Филиппинских островов, все три российских корабля, практически потерявшие боеспособность, вынуждены были войти в порт Манила и оказаться интернированными до конца войны с Японией… Хоть израненной, но «Авроре» удалось через год вернуться в Россию и пришвартоваться в родном порту в Кронштадте и в 1906 г. встать на капитальный ремонт.

Перевооружение корабля в Первую мировую.

К войне крейсер подошёл несколько модернизированным. Но его перевооружение (как и других кораблей русского флота) продолжалось и во время военной кампании, т.к. к началу войны русский флот на Балтийском море, кроме эскадренного миноносца «Новик», не имел в своем составе ни одного современного корабля.

Исходя из общего соотношения сил на Балтийском морском театре, русское командование ставило перед Балтийским флотом задачу обеспечить оборону своего побережья и прикрыть подступы к Петербургу. Основу этой обороны составляла центральная минно-артиллерийская позиция, состоявшая из минного заграждения в средней части Финского залива и береговых артиллерийских батарей на его флангах. Перед кораблями ставилась задача препятствовать прорыву через эту позицию неприятельского флота и не допустить высадку десанта. Позднее, когда полностью определилась обстановка на Балтийском театре, флот расширил свои задачи, и русские корабли неоднократно выходили в центральную и южную части Балтийского моря для активных минных постановок на коммуникациях противника, в результате чего германские силы несли значительные потери.

Зиму 1914—1915 гг. крейсер провел на рейде Гельсингфорса, во льдах. Поскольку существовала реальная угроза налетов германских «цеппелинов» (дирижаблей), «Аврора», как и все остальные суда, для маскировки была перекрашена из шарового в белый цвет.

Для отражения воздушных атак с кораблей на остров Свеаборг были свезены часть прожекторов и пулеметы.

За зиму на крейсере установили носовой трал (фор-трал), новейшее средство противоминной защиты, изобретенное русскими специалистами (предшественник паравана) [1]. Трал состоял из металлической трубчатой поворотной стрелы, пятка которой крепилась к подводной части форштевня. Она могла опускаться с помощью специальных топенантов под воду и удерживаться брасами строго по носу корабля. К ноку стрелы крепились две тралящие части — металлические тросы, снабженные подрывными патронами. Тралящие части с помощью решетчатых отводителей, которые поддерживались на заданной глубине специальными сигарообразными буями и при скорости корабля 12—14 уз отводились в обе стороны от форштевня на угол 35—40°, обеспечивая безопасную полосу порядка 50—60 м.

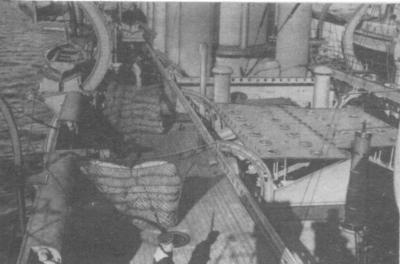

Противоосколочная защита орудийной прислуги на верхней палубе крейсера «Аврора», сооруженная по опыту русско-японской войны из коек и противоминных сетей. На переднем плане виден наказанный матрос, стоящий «под ружьем».

Противоосколочная защита орудийной прислуги на верхней палубе крейсера «Аврора», сооруженная по опыту русско-японской войны из коек и противоминных сетей. На переднем плане виден наказанный матрос, стоящий «под ружьем».

Этой же зимой на верхней палубе крейсера были установлены специальные рельсы (дорожки) для минных постановок прямо с палубы по скатам за корму. «Аврора» теперь могла принимать до 150 гальваноударных мин образца 1908 г.

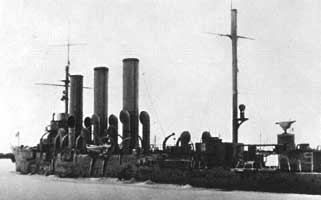

Решено было перевооружить корабль и в отношении артиллерии, и «Аврора» теперь была оснащена четырнадцатью 152-мм пушками и четырьмя 75-мм, расположенными на верхней палубе, как предписывалось управляющим Морским министерством еще в 1895 г. В целях противовоздушной обороны на кормовом мостике крейсера была установлена одна 40-мм автоматическая «аэропушка» системы Виккерса.

Во время зимнего ремонта на среднем мостике вместо прожекторов были установлены два 75-мм орудия на гаубичных станках. Угол возвышения в 52° позволял этим пушкам вести огонь и по воздушным целям. В этот период флот почти не имел специальных зенитных орудий. К концу августа 1916 г. на всем Балтийском флоте, согласно отчету артиллерийского отдела Главного управления кораблестроения (ГУК), было:

«40-мм аэропушек............... 5

37-мм аэропулеметов ............. 42 (пока 2)

37-мм одноствольных пушек .......... 100

47-мм пятиствольных пушек.......... 7

трехлинейных пулеметов............ 400

Ожидаются 3-дюймовые (76,2-мм) Лендера и 2 1/2 дюймовые (63,5-мм) Обуховского завода аэропушки»

Этот дефицит в зенитных орудиях заставлял командование флота всё время перераспределять «аэропушки» между теми кораблями, которые в них нуждались наиболее остро в тот или иной момент. Поэтому на всех кораблях заранее предусматривались места для их установки — ставились подушки, делались местные подкрепления корпуса и т. п. На «Авроре» также были подготовлены места для установки еще двух 75-мм орудий на кормовом мостике. К лету 1916 г. на корабле были установлены ещё два зенитных орудия на кормовом мостике. Теперь их на «Авроре» стало четыре.

Есть основание предполагать, что именно в этот период с верхней палубы крейсера были сняты четыре 75-мм орудия противоминного калибра. Видимо, задачи противоминной обороны возлагались на четыре зенитных пушки, которые, согласно приказу командира «Авроры» от 19 июля 1916 г. за № 414, объявлявшего новое расписание и нумерацию орудий, вошли в пятый плутонг «противоаэропланной артиллерии». Четырнадцать 152-мм пушек составили четыре первых плутонга [2].

Подготовка к десантной операции не ограничилась установкой зенитных орудий. Были изготовлены также специальные 10-мм стальные щиты для прикрытия десанта, которому предстояло высаживаться на побережье с гребных судов крейсера. Приняли меры и по максимальному уменьшению осадки корабля для прохода Моонзундом за счет сокращения запасов угля до 350 т и воды до 250 т. Кроме того, в Свеаборгском порту был оставлен запасной становой якорь и запасная якорная цепь длиной 213 м.

В Рижском заливе крейсер «Аврора» совместно с другими кораблями (линкорами «Слава» и «Цесаревич», крейсерами «Адмирал Макаров», «Баян», «Диана», канонерскими лодками «Грозящий» и «Храбрый» и восемью эсминцами типа «Новик») поддерживал артиллерией сухопутные части. Для противодействия русским кораблям немцы усиленно использовали свою гидроавиацию. В результате воздушных налетов был поврежден линкор «Слава» и ряд других кораблей. «Аврора» успешно отражала атаки самолетов противника и ни разу не пострадала от них.

Великая отечественная.

К началу Великой отечественной войны «Авроре» было уже более 40 лет. За эти годы он не раз подвергался серьезным испытаниям в океанских походах и морских сражениях. Естественно, корабль заметно сдал, износились машины и механизмы, устарело вооружение и средства связи. Поэтому еще в 1940 г. командование флота приняло решение: в целях сохранения боевой и революционной славы исторического корабля оставить «Аврору» в составе Балтийского флота и сделать её флагманским кораблем бригады подводных лодок в качестве учебно-боевой плавучей базы. Чем, собственно, и был занят исторический крейсер с 17 октября 1940 г. вплоть до первых дней войны. С её началом «Аврора» была определена на базирование в порту Ораниенбаум (г. Ломоносов) недалеко от Ленинграда, где и находилась до лета 1944 г.

Для участия в боевых действиях против немецкой пехоты на суше были сформированы отдельные штурмовые отряды из наиболее опытных авроровцев, которые отличились на многих фронтах и даже были в числе штурмовавших крепости Берлина. Кроме того, для укрепления оборонительных сухопутных рубежей в районе знаменитой Вороньей горы до Киевского шоссе авроровцам пришлось снять с крейсера девять орудий главного калибра и устроить их на Дудергофских высотах в составе отдельного артдивизиона специального назначения под кодовым названием «батарея «А» («Аврора»). Батарея обороняла позицию до 12 км по фронту. Командирами авроровских орудий были назначены корабельные комендоры, лейтенанты: А.А. Антонов, Е.Н. Дементьев, Н.П. Кузнецов и прибывшие из Кронштадта моряки. Комендором орудия №1 был лейтенант А.С. Смаглий, заживо сожженный фашистами, но не сдавшийся врагу.

Сегодня мало кто знает о героических подвигах комендоров батареи «Аврора» в боях с немецкими моторизованными частями с Вороньей горы, зато их подвиги воспеваются в песнях Ю. Антонова как пример, образец мужества и славы защитников Отечества в 1940-е годы. Им пришлось первыми вступить в неравный бой с врагами на подступах к Ленинграду и геройски погибнуть со словами: «Не сдадимся! Мы с «Авроры»!»

Как свидетельствуют архивные документы, комендоры-авроровцы батареи «А» несколько раз наносили разрушительные удары по войскам и боевой технике врага из своих пушек. Они упорно останавливали продвижение фашистской армии вплоть до снятия блокады Ленинграда.

Одной из главных традиций на русском флоте, заложенной ещё Петром I, является преемственность корабельных названий, особенно тех из них, которые заслужили это право в боях.

Крейсер «Аврора» — второй корабль русского флота, носящий это имя. Предшественник крейсера, герой Петропавловского сражения 1854 г., фрегат «Аврора» — один из последних представителей ушедшего в прошлое парусного флота.

Основной театр военных действий Крымской войны 1853—1856 гг. развивался на Чёрном море и у его побережья. Каждому известно о героической обороне Севастополя, и мало кто вспоминает о событиях той войны, разворачивающихся на Балтийском и Белом морях, а также на Дальнем Востоке.

У слабозащищённых дальневосточных границ России (оборона побережья осуществлялась редкими и малочисленными постами с командами по 10—30 человек, и наиболее защищёнными был лишь Петропавловский порт на Камчатке, в Авачинской губе, который имел в системе своей обороны шесть береговых батарей с устаревшими пушками малого калибра) 26-летний фрегат, пришедший на Камчатку из Кронштадта, дал врагу бой вместе с девятипушечным транспортом «Двина» кораблям англо-французской эскадры, напавшим на Петропавловск.

Трёхмачтовый парусный фрегат «Аврора» (строитель подполковник И. А. Амосов), построенный в 1835 г. на Охтинской верфи в Петербурге, имел весьма скромные размерения: длину 48,8 м, ширину 12,6 м, осадку около 4 м. Вооружение его состояло из 58 медных орудий: тридцати четырех 24-фунтовых пушек и двадцати четырех 24-фунтовых карронад (карронады отличались от обычных пушек тем, что имели более короткий ствол и другую систему крепления на станке). Экипаж включал 300 человек.

Трёхмачтовый парусный фрегат «Аврора» (строитель подполковник И. А. Амосов), построенный в 1835 г. на Охтинской верфи в Петербурге, имел весьма скромные размерения: длину 48,8 м, ширину 12,6 м, осадку около 4 м. Вооружение его состояло из 58 медных орудий: тридцати четырех 24-фунтовых пушек и двадцати четырех 24-фунтовых карронад (карронады отличались от обычных пушек тем, что имели более короткий ствол и другую систему крепления на станке). Экипаж включал 300 человек.

Англо-французская эскадра вошла в Авачинскую губу 17 августа 1854 г. В её состав входили три фрегата, пароходо-фрегат, корвет и бриг. Корабли эскадры были вооружены 212 пушками и имели на борту 2,5 тыс. человек (экипажи и десантные войска).

Силы были явно не равны, так как защитники Петропавловска могли противопоставить неприятелю только 108 орудий, из них 74 на береговых батареях и 34 на кораблях, и 1016 человек, включая гарнизон, экипажи обоих судов и отряд добровольцев из числа местных жителей. Тем не менее под командованием губернатора Камчатки флота генерал-майора В. С. Завойко и командира фрегата «Аврора» капитан-лейтенанта И. Н. Изыльметьева они отбили все попытки англо-французской эскадры овладеть городом и принудили её покинуть Авачинскую губу с большими потерями. По английским данным, союзники потеряли 450 человек убитыми и ранеными. Петропавловцы же потеряли лишь 32 человека убитыми и 64 ранеными.

Основой обороны был фрегат «Аврора». Большая часть команды и все пушки с левого борта корабля были свезены на берег и участвовали в отражении многочисленного англо-французского десанта. Авроровцы храбро сражались на самых опасных участках, не раз вступали в рукопашные бои, показывали пример бесстрашия и беззаветного мужества. Оставшиеся на корабле пушки правого борта успешно вели стрельбу по английским и французским судам.

Имя Петропавловска, наряду с именами Гангута и Гренгама, Чесмы и Наварина, Синопа и Севастополя, вписано немеркнущими буквами в боевую летопись русского флота. Немалая заслуга в этом подвиге и героической команды славного фрегата «Аврора».

____________________________

[1] Параван — (англ. paravane, от греч. para - рядом и англ. vane - крыло, лопасть), буксируемый подводный аппарат для защиты корабля от якорных контактных мин. Представляет собой металлический корпус с отводящим крылом, стабилизатором глубины хода и резаком. Устанавливались с обоих бортов корабля. При движении корабля параван отходит в сторону от борта и удерживает на заданной глубине тралящую часть троса. При встрече паравана с миной её минреп (трос, соединяющий мину с якорем) отводится по тралящей части от корабля и подсекается резаком. Всплывшие мины уничтожаются. С развитием неконтактных мин после второй мировой войны сняты с вооружения.

[2] В русском флоте XVIII — начала XX века плутонгом называлась группа орудий одинакового калибра на корабле, расположенных в одном помещении. Плутонг соответствует современному понятию батарея.

froellf:

» к истории Сибири

Я расскажу вам немного о Великой Сибири...В память о моем отце и его верных друзьях. Они в составе геодезических экспедиций прошли почти всю Сибирь и о. Сахалин...И остались там втроем ...“… второй Новый мир для Европы, безлюдный и хладный, но привольный для жизни человеческой, ознаменованный разнообразием, величием, богатством естества, где в недрах земли лежат металлы и камни драгоценные, в глуши дремучих лесов витают пушные звери, и сама природа усевает обширные степи диким хлебом, где судоходные реки, большие рыбные озера и плодородные цветущие долины…”

Н.М.Карамзин

История

Четыре века назад к востоку от Каменного пояса — Уральских гор лежали неведомые, неисследованные земли. Мало кто знал о них. И вот на восток, в просторы Сибири и Дальнего Востока, пошли русские люди, «ко всякому труду и ратному делу способные». Этих отважных, смелых людей, что открывали за Уральским хребтом новые земли, называли землепроходцами.

Многие из них были потомками вольных новгородцев, которые еще в 14-м в. дошли до берегов Северного Ледовитого океана и предгорий Урала. Среди землепроходцев были поморы, жившие на берегу Белого моря, а также выходцы из северного города Великого Устюга.

В конце 16-го — начале 17-го в. главным путем в Сибирь служила пересекающая Урал дорога, открытая дружиной Ермака, из города Соликамска до верховьев реки Туры. Здесь был основан город Верхотурье, который сыграл огромную роль в продвижении русского населения в Сибирь и на Дальний Восток. Между этими городами была проложена мощеная дорога. В Верхотурье был построен склад, из запасов которого снабжались хлебом служилые люди.

Пространства за Уралом осваивались быстро: в 1586 г. был основан город Тюмень, в 1587 г. — Тобольск, в 1604 г. — Томск, в 1619 — Енисейск. Начинается быстрое, неудержимое продвижение простых русских казаков и промышленников — славных землепроходцев на восток и северо-осток Азии — в новые «земли изобильные». Их трудами граница Российского государства отодвигалась все дальше на северо-восток.

Землепроходцы в Сибири шли не по дорогам, которых тогда не существовало, а сквозь тайгу, по рекам, то опускаясь почти до Северного Ледовитого океана, то двигаясь по притокам больших сибирских рек до их истоков, а затем перебирались через хребты из одного речного бассейна в другой. Здесь на противоположном склоне хребта, найдя новую реку, землепроходцы строили лодки и в них спускались вниз по ее течению.

Важным пунктом проникновения русских в Прибайкалье стал Енисейский острог (деревянная крепость). Отсюда шли на реки Лену, Ангару и к озеру Байкал. В 1631 г. казаки-первопроходцы основали Братский и Усть-Кутский остроги, а через год — Ленский, позднее названный Якутским. Он стал главным центром края. Отсюда русские люди начали продвижение к Ледовитому и Тихому океанам. Они обследовали бассейны рек Яны, Индигирки, Алазеи, Колымы. В трудные походы уходили смельчаки, открывая новые реки, мысы, горы.

Томский казак Иван Москвитин с отрядом в 32 человека прошел по рекам ленского бассейна и волоком перебрался к реке Улье, которая вывела в Охотское море. Так был открыт с запада Тихий океан. Было это в 1639 г. Весной казаки отправились на нартах по снегу к югу и дошли до устья реки Амура.

В 1643 г. на Амур из Якутска отправилась экспедиция в 132 человека во главе с Василием Даниловичем Поярковым. Он должен был отыскать путь на Амур и «пашенную землицу» Даурию. Путь этот он отыскал. Достиг Амура и реки Уссури. Поярковцы вышли к Охотскому морю и увидели на горизонте остров Сахалин. Это трудное и опасное путешествие длилось три года. Землепроходцы прошли по новым землям 8 тыс. км.

Начало изучения Сибири. Научные экспедиции 18 -19 веков

Осенью 1698 г. С.Ремезов в Москве создал два общих чертежа всей Сибири на ткани размером 6х4 аршина. Для составления общего чертежа Ремизов создал много местных чертежей сибирских городов.

Но для начала 18 века картография Ремезова была вчерашним днем. Его чертежи не имели математической основы и отражали многие неверные сведения 17 века. В 18 веке начали составлять карты геодезисты. О Камчатке русские наиболее полные сведения получили в это время после похода В.В.Атласова в 1697-99 г.г. Атласов привез с Камчатки японца Денбея, от которого в России получили новые сведения о Японии. В 1724 г. Петр I решил поручить Витусу Берингу проведать морской путь от Камчатки к Америке.

В годы петровских преобразований усилился интерес к этнографии народов Сибири.

Большую роль и здесь сыграл С.Ремезов, который составил первую этнографическую карту Сибири.

Ценным этнографическим трудом является "Краткое описание о народе остяцком", написанное Григорием Новицким в 1715 году. Он являлся воспитанником Киево- Могилянской академии, сосланным в Тобольск и был убит остяками при их христианизации. С 1720 по 1727 г.г. длилась экспедиция Даниила Готлиба Мессершмидта в Сибирь, в ходе которой было собрано большое количество сведений о природе, этнографии, истории Сибири. Большой вклад в изучение Сибири внес пленный швед Ф.И.Табберт (Страленберг) (1711-1721 г.г.). Позже, уже как свободный человек, он принимал участие в путешествии Мессершмидта.

Таким образом, в первой четверти 18 века начался переход от накопления эмпирических знаний к подлинно-научным исследованиям.

Важнейшее значение в истории русских открытий на северо-востоке имела экспедиция 1725-1730 г.г., осуществленная по инициативе Петра I и известная в науке как Первая Камчатская экспедиция. Командовал ею Витус Беринг. В лето 1728г.экспедиция прошла в Ледовитый океан через пролив, названный позже именем Беринга. В это же время работала экспедиция А.Ф.Шестакова - Д.И.Павлуцкого. Они составили более точные карты Камчатки, Курильских островов, побережья Охотского моря. В 1732 г. на боте "Святой Гавриил" было совершено плавание к берегам Америки.

В 1733 г. была организована Вторая Камчатская экспедиция (1733 - 1743 г.г.). И снова руководил ею Беринг. Четыре северных отрада экспедиции осуществили плавание по Ледовитому океану на различных участках от Архангельска до мыса Большого Баранова. Первый отряд прошел от Архангельска к устью Оби (1734-37 г.г.), второй от устья Оби к устью Енисея. Третий отряд, начальники Прончищев и Челюскин, совершили плавание в 1735-36 г.г. из устья Лены с целью достигнуть устья Енисея. В трудных условиях плавания умерли Прончищев и его жена. В 1737 г. отряд вернулся обратно. В 1739-41 г.г. отряд во главе с Лаптевым плавал у восточных берегов Таймыра и совершил сухопутные экспедиции по полуострову. Четвертый отряд действовал от устья Лены на восток. Командовал отрядом Лассениус, а после его смерти Лаптев. В 1741 г. Беринг и Чириков совершили плавание к берегам Америки на корабле "Святой Павел". Во время обратного плавания Беринг умер на острове, в последствии названным его именем. В 1738-41 г.г. Шпанбергом и Вальтоном были осуществлены плавания к берегам Японии.

Изучение природы и естественных богатств Сибири

Изучение природы и естественных богатств Сибири, истории и этнографии народов Сибири было возложена на академический отряд Второй Камчатской экспедиции. В его составе были профессора Миллер, Гмелин, студенты Крашенинников, Горланов, Третьяков, Иванов, геодезисты, переводчики, живописцы.

Миллер обследовал архивы 20 сибирских городов и острогов, выявив ряд летописей, собрал фольклор народов Сибири, предметы их быта.

Натуралист Гмелин изучал природу и флору Сибири, вел путевой дневник. Он описал 1178 видов растений. Значительный вклад в изучение эвенков, бурятов и особенно народов Камчатки внес Крашенинников. Его работу на Камчатке продолжил Стеллер. Вторая Камчатская экспедиция совершила подлинный переворот в знаниях о Сибири. Это дало возможность составить новое, достаточно точные карты берегов морей, омывающих Сибирь, островов Тихого и Ледовитого океанов.

Эти работы продолжались и во второй половине 18 века. Большое значение имели труды Палласа П.С. по результатам экспедиции в Оренбургскую область и Сибирь (1768 - 1774 г.г.), Фалька и Георги (1769 - 1773 г.г.) по Сибири; северо-восточная экспедиция Биллингса и Сарычева. Итог картографических работ 18 века подводит карта Российской империи, изданная Академией наук.

Великие географические открытия в 17 веке были совершены людьми - землепроходцами: казаками, служилыми людьми. В 18 веке ведущая роль в географических открытиях принадлежит морским офицерам, ученым, геодезистам. Изучение российскими учеными в 18 веке географии и природы Сибири, быта, культуры и истории ее народов, составило замечательную главу в истории мировой науки.

Достижениями науки воспользовались предприимчивые купцы.

С 1776г. Г. Шелехов совместно с другими купцами отправил суда за пушниной на Алеутские острова. В 1799 г. была создана Русско - Американская компания, которая, располагая огромными средствами, при содействии правительства организовало много экспедиций, в т.ч. и кругосветную во главе с Крузенштерном и Лисянским (1803 - 1806 г.г.). В 20-х годах 19 века возобновились исследования прибрежий Ледовитого океана. В 1820 - 24 г.г. Ф.Врангель, вместе с Матюшкиным совершили 4-летнее плавание вдоль северо-восточных берегов Сибири. В 1821-24 г.г., исследуя и картографируя Новую Землю, здесь плавал Ф. Литке. Они безуспешно 4 года подряд пытались пройти в Карское море через пролив Маточкин Шар. Поэтому в науке на долгое время закрепилось за Карским морем представление как о "ледовом погребе", через которое морское сообщение с Сибирью невозможно. Это представление отражает представление о похолодании в мире в конце 18 - начале 19 веков.

В это время большое количество компаний искали различные полезные ископаемые. В 30-х годах в Сибири началась "золотая лихорадка".

Рядом ученых делается попытка обобщить накопленные геологические материалы. Во второй половине 19 века и начале 20 века, большое значение имело изучение геологии Сибири, ее полезных ископаемых.

В 1851 г. состоялось официальное открытие Сибирского отдела Русского географического общества, члены которого сыграли огромную роль в изучении природы Сибири. Среди них надо назвать геологов Лопатина И. А., Чекановского А. Л., Дыбовского Б. И., Черского И. Д., Обручева В. А. и других. В 1877 г. в Омске был открыт Западно - Сибирский отдел географического общества. Его члены - Н.М.Ядринцев, Д.А.Клеменц, Н.М.Мартьянов много сделали для изучения истории народов Западной Сибири, ее природы.

Большую роль в изучении истории, природы Сибири сыграли музеи: Красноярский, Минусинский, Тобольский и др.

Исследовательская деятельность в дореволюционной Сибири протекала в трудных условиях: нехватка средств, квалифицированных кадров, недостаточное внимание правительства к вопросам науки. Несмотря на это продолжалась неутомимая и плодотворная деятельность сибириведов, внесших свой вклад в изучение Сибири...

Я полагаю, что об этом Великом Крае можно говорить бесконечно...На форуме есть землячество "Сибиряки - вместе мы СИЛА!" Девочки-сибирячки очень интересно пишут о своей Родине...Милости просим!

miona:

froellf, только взглянула на экран, сразу рука протянулась к книжным полкам...

В классе 3 попался "Пылающий остров" Казанцева - Тунгуска, затем - "земля Санникова", вместе с "Петром 1" прочелся "Каменный пояс", "Хмель"; Шукшин, Марков, Сартаков, Иванов; а как воображение захватил Мезенцев своей "Энциклопедией чудес"! Золотая Баба чего только стоит... А потом пришла эра "Звезды пленительного счастья"... Эпоха декабристов.(Так, все. Книги сегодня перетирать не будем.)

В ЛР о (как бы правильно выразиться) о женщинах, которые живут за Уралом, неплохо пишет Валентина (Ирина) Мельникова.

[b]whiterose, поздравляем тебя (я и мои друзья и знакомые) с победой в "Шифровке"! Спасибо тебе за ТАКИЕ стихи[/b]. 9 мая у нас, как всегда, бывает много гостей. Как празднуется у нас этот день, я думаю, ты слышала, - один из самых основныз праздников! Когда сидели за столом на даче, возник разговор о том, что несколько лет еще, и ... "Эта неизвестная война на востоке." А еще и взяв учебники истории, изданные в последние годы на "незалежной"... Я с монитора начала читать стихи, все заинтересовались, захотел прочесть КАЖДЫЙ (а было много подростков). Ты бы слышала их голоса, видела их глаза...

Спасибо вам за стихи и за конкурс.

Мавлюда:

Что тебе снится, крейсер "Аврора"...

Какой же он величественный......даже не скажешь, что он участвовал в Первой Мировой!!!

Москвичка:

Девочки! Завтра - 6 июня!

Наверняка, опять прозвучат стихи у его памятника на Тверском.

И я решила, будет правильно, если сегодня он сам напомнит нам о ещё одном великом сражении - имевшим особое значение в нашей истории:

...

Горит восток зарёю новой.

Уж на равнине, по холмам

Грохочут пушки. Дым багровый

Кругами всходит к небесам

Навстречу утренним лучам.

Полки ряды свои сомкнули.

В кустах рассыпались стрелки.

Катятся ядра, свищут пули;

Нависли хладные штыки.

Сыны любимые победы,

Сквозь огнь окопов рвутся шведы;

Волнуясь, конница летит;

Пехота движется за нею

И тяжкой твёрдостью своею

Её стремление крепит.

И битвы поле роковое

Гремит, пылает здесь и там;

Но явно счастье боевое

Служить уж начинает нам.

Пальбой отбитые дружины,

Мешаясь, падают во прах.

Уходит Розен сквозь теснины;

Сдается пылкий Шлипенбах.

Тесним мы шведов рать за ратью;

Темнеет слава их знамён,

И бога браней благодатью

Наш каждый шаг запечатлён.

Тогда-то свыше вдохновенный

Раздался звучный глас Петра:

«За дело, с богом!» Из шатра,

Толпой любимцев окруженный,

Выходит Пётр. Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как божия гроза.

Идёт. Ему коня подводят.

Ретив и смирен верный конь.

Почуя роковой огонь,

Дрожит. Глазами косо водит

И мчится в прахе боевом,

Гордясь могущим седоком.

Уж близок полдень. Жар пылает.

Как пахарь, битва отдыхает,

Кой-где гарцуют казаки.

Равняясь, строятся полки.

Молчит музыка боевая.

На холмах пушки, присмирев,

Прервали свой голодный рев.

И се — равнину оглашая,

Далече грянуло ура:

Полки увидели Петра.

И он промчался пред полками,

Могущ и радостен, как бой.

Он поле пожирал очами.

За ним вослед неслись толпой

Сии птенцы гнезда Петрова —

В пременах жребия земного,

В трудах державства и войны

Его товарищи, сыны:

И Шереметев благородный,

И Брюс, и Боур, и Репнин,

И, счастья баловень безродный,

Полудержавный властелин.

И перед синими рядами

Своих воинственных дружин,

Несомый верными слугами,

В качалке, бледен, недвижим,

Страдая раной, Карл явился.

Вожди героя шли за ним.

Он в думу тихо погрузился.

Смущенный взор изобразил

Необычайное волненье.

Казалось, Карла приводил

Желанный бой в недоуменье...

Вдруг слабым манием руки

На русских двинул он полки.

И с ними царские дружины

Сошлись в дыму среди равнины:

И грянул бой, Полтавский бой!

В огне, под градом раскаленным,

Стеной живою отраженным,

Над падшим строем свежий строй

Штыки смыкает. Тяжкой тучей

Отряды конницы летучей,

Браздами, саблями звуча,

Сшибаясь, рубятся сплеча.

Бросая груды тел на груду,

Шары чугунные повсюду

Меж ними прыгают, разят,

Прах роют и в крови шипят.

Швед, русский — колет, рубит, режет.

Бой барабанный, клики, скрежет,

Гром пушек, топот, ржанье, стон,

И смерть и ад со всех сторон.

...

Но близок, близок миг победы.

Ура! мы ломим; гнутся шведы.

О славный час! о славный вид!

Ещё напор — и враг бежит:

И следом конница пустилась,

Убийством тупятся мечи,

И падшими вся степь покрылась,

Как роем чёрной саранчи.

Пирует Пётр. И горд, и ясен,

И славы полон взор его.

И царский пир его прекрасен.

При кликах войска своего,

В шатре своём он угощает

Своих вождей, вождей чужих,

И славных пленников ласкает,

И за учителей своих

Заздравный кубок подымает.

...

miona:

» Пушкиноведение в Крыму в период Гражданской войны

Ну, кто о чем, а я...Но ведь Храм Дианы ВСЕ_ТАКИ на Фиоленте был!!! И нас, местных, не переубедишьПушкиноведение в Крыму в период Гражданской войны

К 210-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА

Жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837) посвящены тысячи статей, книг, документальных публикаций. Вся многочисленная печатная продукция, имеющая отношение к великому поэту, скрупулезно фиксируется в Пушкинском Доме (Институте русской литературы Российской академии наук). При непременном участии Пушкинского Дома регулярно издается знаменитая «Пушкиниана» — многотомная «Библиография произведений А.С.Пушкина и литературы о нем».

По этой причине, как мне первоначально представлялось, обнаружить не только статью, но даже небольшую заметку о Пушкине, незафиксированную в «Пушкиниане», попросту невозможно. Как оказалось, я ошибался…

31 октября 1920 года, за 13 дней до вступления в Симферополь частей Красной Армии, состоялось последнее перед приходом в Крым большевиков заседание знаменитой крымской краеведческой организации – Таврической ученой архивной комиссии (ТУАК). Заседание это, проходившее в разгар Гражданской войны, было посвящено 100-летию со времени пребывания Пушкина в Тавриде.

Заседание проходило в переполненном публикой зале окружного суда (ныне – Голубой зал Центрального музея Тавриды). Присутствовали следующие члены ТУАК: председатель ТУАК Арсений Маркевич, управляющий губернской казенной палатой Александр Барт (менее чем через месяц он будет расстрелян чекистами), профессор Таврического университета знаменитый философ, экономист, богослов, публицист и общественный деятель священник Сергий Булгаков (в 1922 году он будет выслан властями за пределы Советской России), профессор Таврического университета историк, начальник отдела печати в правительстве генерала Врангеля Георгий Вернадский (через 12 дней он навсегда покинет Родину), профессор Таврического университета филолог и литературовед будущий академик Николай Гудзий, священник Александр Зверев (впоследствии – архиепископ Елецкий Сергий, в 1937 году чекистами расстрелянный, а в 2000 году Русской Православной Церковью причисленный к лику святых), будущий классик советской литературы Константин Тренев и др.

Отсутствовавший на заседании академик Владимир Вернадский (в этот день Вернадский, три недели назад избранный ректором Таврического университета, впервые в новом качестве встречался со студентами) был избран в почетные члены ТУАК.

На заседании были заслушаны доклады Арсения Маркевича «А.С.Пушкин и Таврида», Георгия Вернадского «А.С.Пушкин как историк», Леонида Жирицкого «А.С.Пушкин и Овидий», Николая Гудзия «А.С.Пушкин как литературный критик».

Увы, в сохранившемся в архиве и опубликованном в моей книге «Хранители исторической памяти Крыма» (Симферополь, 2004. С. 125 - 126) протоколе этого заседания изложение докладов и прений по ним отсутствует. Предполагалось, что доклады будут напечатаны в специальном сборнике, посвященном Пушкину. А сборник издан не был, так как через 13 дней после означенного заседания в Симферополь вошли части Красной Армии. В Крыму начался чудовищный по размаху и жестокости красный террор…

Долгие годы (протокол заседания ТУАК от 18 (31) октября 1920 года был обнаружен мною еще в конце 1970-х годов) меня занимал вопрос: а как реагировала тогдашняя крымская общественность на это ученое мероприятие, проведенное в разгар Гражданской войны? Ведь кругом – кровь, смерть, увечья, голод, холод, мрак, смрад, потеря Родины, искалеченные судьбы, физические и душевные страдания… Вспомни, читатель, хотя бы кинофильмы «Бег» и «Служили два товарища», в которых убедительно показано, что представлял собою Крым осенью 1920 года… Казалось бы, разве в такой обстановке людям могло быть дело до Пушкина?

Но интуиция историка-архивиста подсказывала мне, что такое заседание, проведенное в агонизирующем белом Крыму, не могло не оставить у современников благодарной памяти. Памяти, запечатленной в исторических источниках: либо в письмах, либо в дневниках, либо в мемуарах, либо в газетных очерках…

Интуиция не подвела. Листая издававшуюся в Симферополе в годы Гражданской войны газету «Таврический голос», я обнаружил в номере за 2 ноября 1920 года, т.е. вышедшем два дня спустя после заседания ТУАК, материал, озаглавленный «Памяти Пушкина». Материал этот, остававшийся неизвестным даже специалистам-пушкинистам, ниже предлагаю вниманию читателей.

ПАМЯТИ ПУШКИНА

Мы все растеряли Пушкина. Кто оставил заветный том в Москве и Питере, кто забыл его на бесконечных этапах от Москвы до Крыма – в Ростове, Екатеринодаре и Новороссийске, но милого заветного тома нет с нами. Только в душе осталась вечная трогательная любовь к нему, принесенная через все этапы, через все увлечения Бальмонтом и Блоком, акмеистами и футуристами. Мы сохранили эту любовь живой и нетленной, как хранит каждый из нас в мути увлечений и страсти свою первую юношескую любовь.

И, должно быть, именно потому на заседание Таврической ученой архивной комиссии, посвященное памяти поэта, пришло так много людей, так неожиданно много, что не вместил всех пришедших большой зал окружного суда. Пришли разные.

Пришел философ и мыслитель Сергей Николаевич Булгаков и молоденькая курсистка, что совсем недавно учила наизусть:

«Я вас люблю, к чему лукавить?»

Пришел безрукий офицер и пришла грустная седая дама в трауре.

Пришли и слушали.

Казалось, что можно сказать нового о Пушкине?

Но выступившие в заседании профессора и, в особенности, Г.В.Вернадский, доказали, что можно. Его короткий очерк «Пушкин как историк» познакомил публику с почти неизвестной стороной пушкинского гения. В 1837 году Россия потеряла не только своего величайшего поэта, но и крупного историка, которому только пуля Дантеса помешала написать историю России 18 века. Но и в своем художественном творчестве Пушкин был историком. Недаром Ключевский по одному «Евгению Онегину» мог написать лекцию о постановке воспитания в России в начале 19-го века.

Публика разошлась поздно вечером, унеся с собой просветленный образ самого «вечного» из своих спутников.

Г.

***

В этом торжественном заседании было немного торжественности.

Холодно, неуютно. Президиум у стола, докладчики и публика – все в пальто.

Только в зале горят несколько электрических лампочек. В кулуарах – полутьма, и гуляет преждевременно наставший в Крыму мороз.

Холодно, неприветливо.

И все-таки небольшая зала полна народу, обогревшего ее своим дыханием.

Да на сердце было тепло.

Согревало сознание, что эту толпу людей, собравшихся, как заговорщики, в полумраке неотопленного здания, привлекло имя Пушкина.

В его память были приглашены собраться жители Симферополя.

Призыв Таврической Ученой Архивной Комиссии сойтись и почтить память величайшего русского поэта по случаю истечения столетия со времени его пребывания в Крыму был услышан, и те, кому дороги культурные ценности, откликнулись на этот призыв и собрались.

Нет, «к нему не зарастет народная тропа»…

Несмотря на тревогу военного лагеря, в условиях которого протекает наша жизнь, несмотря на тяжелые домашние заботы, связанные с холодом, проголодью и всяческими лишениями и бедами, - нашлось немало желающих идти поклониться тени Пушкина и в Симферополе.

Доклады о Пушкине читались один за другим, без перерыва.

Точно спешили.

Холодно.

Но холодно было в зале, а на душе было тепло от общения с духом великого поэта. Казалось, он тут, с нами, в этот холодной комнате, где все в пальто, - пришел и сел, как обещал. Вы помните, он говорил:

«Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный

И, долго слушая, скажите: «это он!

Вот речь его»! А я, забыв могильный сон,

Взойду невидимо и сяду между вами,

И сам заслушаюсь, и вашими словами

Упьюсь… И, может быть, утешен буду я

Любовью…»

Да, великий дух чудного поэта России витал среди собравшихся в холодной зале, и в ней было тепло, хорошо…

В.Фаусек

Напрашивается вопрос: кто тот таинственный автор, написавший первый из двух очерков о заседании ТУАК, и скрывший свое имя за псевдонимом Г.?

Думаю, что автор – знаменитый филолог Николай Гудзий. В пользу такого предположения свидетельствует анализ содержания очерка, который выдает в его авторе литературоведа. А поскольку литературовед Гудзий и сам выступал на этом заседании с докладом, свой очерк, в соответствии с тогдашними научными традициями, он подписал псевдонимом, который, впрочем, нетрудно расшифровать.

Установив, что автором очерка был Гудзий (впоследствии на страницах печати мне не раз встречались его заметки, подписанные псевдонимом Г.), я заинтересовался: а что известно о творчестве ученого в годы Гражданской войны? Из изданного в 1968 году списка печатных трудов академика Николая Каллиниковича Гудзия (1887 – 1965) следует, что в 1920 году им была опубликована единственная работа – статья «А.С.Пушкин», которая, якобы, предваряла изданный в Симферополе сборник «А.С.Пушкин. Избранные произведения». Стало быть, атрибутированный мною очерк, подписанный псевдонимом Г., является печатной работой Гудзия, остававшейся неизвестной исследователям его творчества.

Но что представлял из себя вышеупомянутый сборник избранных произведений Пушкина? Увы, мои попытки обнаружить его в крупнейших библиотеках Крыма не дали результатов. Между тем ознакомление с этим сборником позволило бы ответить на ряд важных вопросов. Кто, какая организация сочла необходимым издать стихотворения Пушкина в разгар Гражданской войны? Какие произведения были включены в сборник? (Иными словами, в каких стихах Пушкина особенно нуждались россияне в годы великой русской смуты?). Что писал о Пушкине в 1920 году Николай Гудзий, один из крупнейших отечественных литературоведов? Словом, сборник представляет интерес для изучения и истории пушкинистики, и истории русской культуры, и истории Крыма в период Гражданской войны. Быть может, кто-то из читателей окажется удачливее меня и изданный в Симферополе в 1920 году сборник стихов Пушкина будет найден?

А совсем недавно последовала и новая пушкиноведческая находка. Оказывается, в симферопольской газете «Южные ведомости» 8(21) сентября 1920 года была опубликована статья выдающегося искусствоведа Якова Александровича Тугендхольда (1882 – 1928) «Пушкин и Крым (8 сентября 1820 – 1920 г.)».

Поиски информации о жизни и трудах Тугендхольда привели меня к изданной в Москве в 1987 году его книге «Из истории западноевропейского, русского и советского искусства». В этой книге имеется и биографическая справка Тугендхольда, из которой явствует (цитирую): «В июне 1919 года он был направлен в Крым для обследования местных музеев, а затем назначен заведующим отделом искусств Крымского наробраза. В это время круг его интересов значительно расширился. Он работал консультантом в Симферопольском драматическом театре и в Центросоюзе (по вопросам художественной промышленности), выступал по актуальным проблемам молодого советского искусства на страницах газеты «Красный Крым» - в защиту памятников художественной культуры, о музейном строительстве, развитии народных художественных промыслов и т.д.; участвовал в сборнике «Помощь», подготовленном к изданию Крымским отделом Помгола (1922), написал по мотивам сказки Гофмана пьесу для детей (1921) и т.д. Осенью 1922 года Тугендхольд был переведен в Москву […]».

В книге помещен и список книг и статей Тугендхольда, насчитывающий более 600 позиций (для ученого, скончавшегося от воспаления легких в возрасте 45 лет, такое количество печатных трудов впечатляет); по моим подсчетам, около полусотни из них представляют несомненный крымоведческий интерес и заслуживают специального изучения. Таковы, например, напечатанные в газете «Красный Крым» в 1920 – 1923 годах статьи Тугендхольда «Художественные задачи Советской власти в Крыму», «К открытию музея Тавриды», «Искусство Крыма», «Евпаторийский музей», «Художественные сокровища Крыма», «Положение искусства в Крыму» и др. Но вот статьи «Пушкин и Крым» (кстати сказать, она - единственная работа Тухендхольда, посвященная Пушкину), напечатанной в газете «Южные ведомости» в сентябре 1920 года, в этом списке не значится. Почему? Скорее всего, потому, что упоминать о своем сотрудничестве в этой газете при большевиках стало, мягко говоря, нежелательно. Как известно, с приходом в Крым в середине ноября 1920 года большевиков газета «Южные ведомости» была немедленно закрыта, почти все ее подшивки уничтожены, а редактор газеты 53-летний Арон Павлович Лурье (Лурия) уже 16 ноября 1920 года был арестован чекистами и 11 дней спустя, 27 ноября, «как сотрудник белогвардейской газеты», приговорен к расстрелу.

Не зафиксирована эта статья и в уже известной нам «Пушкиниане».

Между тем статья эта представляет в наши дни большой научный и широкий общественный интерес. Не исключено, что благодаря именно этой статье в последний раз помянули Пушкина на Родине многие соотечественники, месяц и три недели спустя, в середине ноября 1920 года, навсегда ушедшие с Врангелем в эмиграцию…

Предлагаю читателям ознакомиться с этой статьей, девять десятилетий, со времен Гражданской войны, остававшейся малоизвестной.

ПУШКИН И КРЫМ (8 СЕНТЯБРЯ 1820-1920 г.)

… «Крым - сторона важная и запущенная»

(Из письма Пушкина)

Сто лет тому назад петербургские власти постановили унять юного и буйного поэта, сослав его либо на север, в Соловецкий монастырь, либо на юг России; последнее пересилило, и Пушкин очутился в Екатеринославле в распоряжении «комитета о колонистах южной России», откуда он с Раевским попал (здесь и далее выделено в источнике. – С.Ф.) на Кавказ и в Крым… 8 –го сентября 1820 года он побывал в Симферополе.

Можно по разному философствовать над этой ссылкой величайшего из наших поэтов. Можно усматривать в ней проявление той мефистофельской силы, которая, «желая зла, творит добро», ибо, наказуя Пушкина ссылкой на юг, аракчеевское чиновничество сотворило добро российской литературе, вплетая, вместе с терниями, новые лавры в ея славный венок. Можно, наоборот, скорбеть по поводу того, что великий поэт подневольно, а не иначе очутился на юге, и вместе с самим Пушкиным можно возмущаться тем, что «Постигнет ли певца внезапное гоненье, утрата скорбная, изгнанье, заточенье – «тем лучше» говорят любители искусств», «тем лучше»! Наберет он новых дум и чувств». («Ответ Анониму»).

Однако, несомненно одно: эта подневольная поездка Пушкина на юг была необходима и для нас, всей России, и для самого поэта. Для нас - потому, что можем ли мы, поистине, представить себе русскую поэзию без этой страницы, навеянной Кавказом и Крымом, - без тех произведений, с которыми навеки сжилось и сплелось наше собственное ощущение Крыма? Можно ли отнять от Крыма пушкинский «Бахчисарайский фонтан?». Нет, нельзя, это такая же объективная часть Крыма, как и сам Бахчисарай, и скорее исчезнет самый город, нежели вдохновленные им строфы. Таково чудо гения, чудо искусства…

Эта поездка нужна была и самому Пушкину, который настолько тяготился столичной жизнью, что, подъезжая к Крыму, словно забыл о том, что он ссыльный: «Искатель новых впечатлений, я вас бежал, отечески края»… Правда, из столицы поэт вывез не только жажду новизны, но и чувство апатии, мешавшее ему живо откликаться на новые красоты.

…Сердечной думы полный

Над морем я влачил задумчивую лень.

Так характеризует поэт свое настроение в Крыму. Однако, несмотря на эту «думу» и «лень», душа поэта не дремала – она вбирала в себя, копила и вынашивала новые внешние впечатления, которые постепенно кристаллизировались и впоследствии отлились в чеканную форму. В этом смысле крымские отражения в поэзии Пушкина весьма показательны для его творческой психологии. Бахчисарайский дворец привел поэта в уныние прозою своего разрушения (см. ниже письмо к Дельвигу), но прошло года два, и в воображении поэта эти прозаические подробности преобразились в прелестную картину его поэмы. С другой стороны, свое первое радостное впечатление от берегов Гурзуфа поэт затаил в себе и вспомнил о нем года через три - четыре в письме к Дельвигу, а воплотил в стихах ещё позже – в «Путешествии Онегина»:

Прекрасны вы, брега Тавриды,

Когда вас видишь с корабля,

При свете утренней Киприды,

Как вас впервой увидел я.

Крым явился ему в «блеске брачном», в ликующей утренней красочности: сияний, синеве неба, разноцветности гор, узоре татарских селений. Эта красочная чуткость языка и есть то новое, чем Крым обогатил словесную палитру Пушкина. Ибо, если на Кавказе он видел лишь четкие горы, то здесь впервые познал он изменчивую водную стихию с ея лазурными, зелеными, зеленеющими переливами. Не этому ли окрепшему перед лицом моря живописному чувству поэта обязаны мы и такими изумительно сочными образами, как «янтарь и яхонт винограда»…

Но среди всей этой общей «роскоши природы» взор поэта различает как бы два облика Крыма: эллинский и восточный. Остатки Крыма античного не могли не пленять Пушкина, поклонника Овидия, римского изгнанника, с судьбою которого он сближал и свою участь. Едва прибыв в Керчь, Пушкин тотчас же отправился на Митридатову гробницу и там сорвал цветок на память. Едва прибыв в Тамань, он уже радуется, что увидит следы эллинской Пантикапеи. И как для Онегина, Крым для него:

Воображенью край священный:

С Аттридом спорил там Пилат,

Там закололся Митридат.

Рассказывая о сильном впечатлении от развалин храма Дианы, Пушкин признается: «видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических – тут посетили меня рифмы».

К чему холодныя сомненья?

Я верю: здесь был грозный храм.

Но был и другой Крым, который поэт воспринимал более ярко и непосредственно – Крым восточно-мусульманский. Правда, характеристика героя и героинь «Бахчисарайского фонтана» – несомненная дань демоническому ориентализму Байрона. Но зато все описания и самый язык этой поэмы обличают в Пушкине совершенно самобытное, кровное чувство Востока. Какой сладостной музыкой, насыщенной чисто азиатской чувственностью, веет от его бахчисарайской ночи.

А в эту дремотную музыку звонко врывается почти этнографический мотив «Татарской песни» невольниц, восточный колорит которой лишний раз свидетельствует о чуткости поэта к иноземному – о том, что Достоевский назвал особым даром русской «всечеловечности». Так же вдохновлялся поэт на Кавказе черкесскими песнями, в Кишинёве – молдаванскими. Прав был Белинский, когда по поводу позднейшего стихотворения «Стамбул гяуры нынче хвалят» выразился, что оно как будто написано «турком нашего времени». Это созвучие Пушкина с душою Востока и отличает его от гораздо более головного ориентализма Байрона. Пушкинское миросозерцание сближало его с Крымом эллинским, а его натура находила «прелесть неизъяснимую» в ханском Бахчисарае.

Каково же значение месяца в Крыму для нашего великаго поэта? Пусть он не нарисовал здесь бытовой картины, столь широкой, как жизнь горцев «Кавказского пленника», пусть он не задумал здесь поэмы столь общечеловеческой, как «Цыгане», навеянной Бессарабией. Но здесь, перед лицом полуденного края, расцвела его любовь к природе, окрепла его музыкальность. Недаром этот месяц в Крыму, несмотря на всю апатию поэта, был для него месяцем беспечного отдыха – «счасливейшими минутами» его жизни. И увидеть снова Крым стало его любимой мечтой:

Приду ли вновь, поклонник муз и мира,

Забыв молву и света суеты,

На берегах веселого Салгира

Вспоминать души моей мечты?

Увы, эта мечта не сбылась – ему не удалось преодолеть «молву и света суеты»… Именно они привели его к досрочной могиле!

Однако и в Крыму Пушкин не только дышал полной грудью, как «беспечный неаполитанский lazzaroni». Нет, за «красотою безмятежной» Крыма он как бы чувствовал и другое его лицо – Крым обречённый, теряющий свое древнее величие. Пушкин покинул «берега печальные» своей родины, но это не значит, что на юге все безоблачно, отрадно. Уже первое крымское впечатление было отравлено для него мыслью о гибели античной культуры. «С полуострова Тамани, – пишет он брату, - открылись мне берега Крыма. Здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я…». Но, увидев вместо древних памятников ряды камней, он не без горечи и иронии прибавляет: «Нет сомнений, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками. Какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий, но ему недостает ни денег, ни сведений, как у нас обычно водится». А между тем, по мнению Пушкина, Крым – «сторона важная и запущенная»…

Таково же впечатление поэта от Бахчисарая. В «Гяуре» Байрона описание разрушенного дворца Гассана свидетельствует лишь об индивидуальной драме этого грешника. Совершенно иное у Пушкина: «в забвеньи дремлющий» Бахчисарайский дворец наводит нас на мысли более широкие. Пушкин подчеркивает контраст между цветущей природой и исчезающим величием татарской культуры вообще:

Я видел ханское кладбище

Владык последнее жилище

……………………………….

Где скрылись ханы? Где гарем?

Кругом все тихо, все уныло.

Всё изменилось…

И эта жалоба-вопрос были не только поэтической фразой. Из письма Пушкина к Дельвигу видно, что он действительно остро переживал разрушение восточной страны. «Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из-за ржавой железной трубы по камням падала вода. Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает, и на полу европейские переделки комнат. Раевский почти насильно повел меня в развалины гарема и на ханское кладбище».

Мы видим: поэта печалило не только естественное обветшание старины, но и «полуевропейское» искажение ея, которое чинили над искусством Востока российские реставраторы в угоду казенным вкусам. И на общем фоне того времени как одиноко и благородно прозвучал голос нашего национального поэта в защиту чужой красоты! Не так ли и на Кавказе, в разгар завоевательной кампании, Пушкин восславил древнее мужество, нравы и жизнь горцев?...

Екатерина силою оружия присоединила Крым к Российской державе. Пушкин силою слова приобщил его русской душе. Он первый научил нас любить крымские «красы» и в то время, как таврическое начальство насаждало в Крыму «рококо» и «ампир», воспел Крым самобытный. Пушкин в Крыму был не туристом-дэнди, но воистину «всечеловеком», поборником культуры. И в этой обороне всечеловеческой культуры от темных сил, в этом дальнейшем уважении к духу народному, к крымской старине в частности (которой мы, вандалы, так не дорожим) – один из непреложных заветов Пушкина для нас…

Я.Тугендхольд

Южные ведомости (Симферополь). – 1920. – 8(21 сентября). - № 197. – С. 2-3

froellf:

Москвичка писал(а):

Девочки! Завтра - 6 июня!

Да, завтра 6 июня...А я все хотела песню пристроить...

Виктор Фёдоров, бард

Элегия

Туда, где рощи пламенеют,

Туда, где стылая вода,

Осенним таинством аллеи

Меня манят к себе туда,

Где дали полны откровенья,

Где каждый вздох, как сон, глубок,

В седую глушь уединенья

От сердца нить ведет клубок.

Ах, что ж, Наталья Николавна,

Не все ль равно, кому виной,

Что в жизни, прожитой исправно,

Вам быть такой, а не иной...

Прикосновеньем беспристрастным,

Не опуская мелочей,

Врезает время в память властно

Черты друзей и палачей.

Над опальной могилой поэта в ночи

Ни звезды, ни случайного света свечи.

Лишь лампада любви на пролитой крови

Говорит бездыханному сердцу: "Живи!"

И звучат над землею во все времена

Песни щедрых сердец, воскресив имена,

Дабы в хладности лет свой оставило след

Это славное, горькое званье - поэт!

Гремит шампанских пенный выстрел,

И от цыган звенит в ушах,

Вскипает юность в лицеистах,

Гусарской вольностью дыша.

Перо хмелеет от полета,

Друзья тревожат пыль веков,

Но ждут кого-то эшафоты

И сталь надломленных клинков.

Среди безудержного бала

Светлы мгновенья тишины.

Достойным так их не хватало,

Иным не впрок они даны!

Рождая чудные мгновенья,

Цветет унылая пора.

Сомненья вслед за озареньем

Прохладой полнят вечера.

Над опальной могилой поэта в ночи

Ни звезды, ни случайного света свечи.

Лишь лампада любви на пролитой крови

Говорит бездыханному сердцу: "Живи!"

И звенят над землею во все времена

Песни мудрых сердец, помня их имена,

Дабы в хладности лет свой оставило след

Это гордое, горькое званье - поэт!

Благодарю за все, что было,

Крылатым промельком коней,

За жизнь, которую любил он,

За боль, расплавленную в ней.

Но неужели, неужели,

Свинцовой точки не стереть,

И санкам во псковских метелях

К владеньям дедовским лететь?

Туда, где рощи пламенеют,

Туда, где стылая вода,

Осенним таинством аллеи

Меня манят к себе всегда!

Vijay:

Я по образованию историк (закончила Томский универ, кафедра истории древнего мира, средних веков и методологии истории), но не сказала бы, что знаю историю :(

Люблю, конечно, исторические любовные романы... Хотя читала довольно много и Дюма, и Ефремова "Таис Афинскую", и даже когда-то Яна почитывала... давно, в школе еще...

вообще мне ближе мифология и этнография, у меня и диплом про "образы воды в мифологии и культуре"

таких профанов сюда принимают?

Москвичка:

Lapunya писал(а):

Vijay писал(а):

это кто???и даже когда-то Яна почитывала...

Да, сейчас, конечно, всё больше Балашова, Чивилихина, Пикуля... А когда-то Яна даже включали в школьную программу по истории... В качестве дополнительного чтения. Но я его полностью так и не осилила - теперь даже не помню почему. Может, переживала слишком. Я по этой причине и про времена Грозного никогда не любила...

Хотя Чивилихина проглотила залпом, а он пожутчее будет... Впрочем, у него, конечно, не художественная литература. Но всё равно. Образности хватает... Жуть!

Vijay писал(а):

у меня и диплом про "образы воды в мифологии и культуре"

А вот такое я бы с удовольствием почитала...

Lapunya:

» история памятников А.С. Пушкину.

Москвичка, ты говоришь на китайском языке

.

.

****************************

В связи с завтрашним 211 юбилеем решила и я внести свою лепту. Итак, поговорим об истории памятников А.С. Пушкину.

6 июня в России отмечают день рождения Александра Пушкина. Более почитаемого в мире русского поэта трудно найти. Скульптуры, воздвигнутые благодарными поклонниками писателя, можно увидеть и в африканской глубинке, и в самом центре Европы. Каждый из них имеет уникальную историю.

Народный памятник

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину, стоящий на Пушкинской площади, - первый в России, да и в мире, памятник поэту. Идея его создания появилась сразу после трагической смерти писателя, однако чиновники были против монумента свободолюбивому поэту. Разрешение на его создание удалось получить лишь в 1855 году.

Инициаторами сбора средств стали выпускники лицея Царского Села, обратившиеся к общественности через периодические издания. В 1875 году был проведен открытый конкурс на лучший проект монумента, который по праву выиграл талантливый скульптор Александр Михайлович Опекушин.

Торжественное открытие памятника состоялось 6 июня 1880 года на Страстной площади, которая со временем была переименована в Пушкинскую. В открытии монумента приняли участие дети поэта - Александр, Григорий, Мария и Наталья, а также его друзья и поклонники.

"Наш Пушкин"

7 августа 1884 года памятник Александру Пушкину установили и в Петербурге. Для его создания решили использовать один из многочисленных конкурсных вариантов Опекушина, а в качестве места для установки выбрали сквер на Пушкинской улице.

По одной из легенд, горожане выбрали это место неслучайно. Рассказывали, будто здесь жила страстно влюбленная в поэта дама, когда-то им отвергнутая. Уже после смерти Пушкина она решила установить ему памятник, да так, чтобы поэт вечно стоял под окнами ее дома, будто вымаливая прощения. Если проследить за взглядом увековеченного в бронзе писателя, можно заметить, что он устремлен на угловой балкон соседнего дома, в котором якобы и проживала влюбленная в него красавица, пишет peterlife.ru.

Памятник на Пушкинской улице - один из самых любимых петербуржцами. Рассказывают, что перед самым началом Великой Отечественной войны его хотели перенести на новое место. Когда на Пушкинскую улицу прибыл грузовик с автокраном, в сквере вокруг памятника играли дети. Увидев рабочих, они подняли страшный крик и с возгласами "это наш Пушкин!" окружили монумент. Один из рабочих связался с начальством из ближайшей телефонной будки. На другом конце провода долго молчали, наконец, со словами "оставьте им их Пушкина!" бросили трубку.

Медовый месяц

Вот уже более десяти лет бронзовые скульптуры Александра Пушкина и его музы Натальи Гончаровой встречают москвичей и гостей столицы у порога своего дома на Старом Арбате. Скульптурная композиция работы Александра и Игоря Бургановых появилась здесь сравнительно недавно – в 1999 году, но уже успела стать духовным центром Арбата.

Старый Арбат занимал особое место в жизни Пушкина. После венчания 18 февраля 1831 года в церкви Большого Вознесения он привез Наталью Николаевну в нарядную квартиру на втором парадном этаже особняка в конце Арбата (сейчас это дом № 53). Квартира настолько приглянулась поэту, что он снял ее незадолго до свадьбы "со всей обстановкой". Здесь Пушкины прожили недолго – до 15 мая 1831 года. Однако это были самые счастливые месяцы их семейной жизни, которые Пушкин называл "светлым существованием".

В XX веке долгое время дом № 53 был коммунальным, с множеством квартир. О том, что здесь когда-то жил поэт, напоминала лишь мемориальная доска. Лишь 18 февраля 1986 года в отреставрированном особняке открылся отдел Государственного музея Пушкина - "Квартира А. С. Пушкина на Арбате".

Царское Село

Свои юношеские годы поэт провел в Царском Селе (ныне город Пушкин). Здесь лицеисту-Пушкину являлась муза "в таинственных долинах" парка, "средь вод, сиявших в тишине"…

Неслучайно именно лицейский садик был выбран для установки памятника в сотую годовщину рождения Пушкина. Специальная комиссия остановила свой выбор на камерной скульптуре Роберта Романовича Баха, который изобразил поэта, в задумчивости сидящим на лавочке в парке. 26 мая 1899 года состоялась закладка памятника.

Строки из произведений великого поэта для постамента выбирал Иннокентий Анненский. Он так волновался накануне открытия памятника, что всю ночь не спал. Ему даже показалось, что каменщики выбили на постаменте не "весной при кликах лебединых", а "весной при криках лебединых". Как выяснилось, тревога эта оказалась напрасной. Днем он рассказал о своих ночных волнениях одному из друзей.

- Стоило ли волноваться, Иннокентий Федорович! - с улыбкой проронил тот. – "При кликах" или "при криках" - какая разница?

- Разница большая-с!, - возразил Иннокентий Федорович. - Ровно сто лет: XVIII и XIX век!"

На открытии памятника 15 октября 1900 года присутствовали члены царской фамилии, высокопоставленные чиновники и военные, потомки поэта - его сын генерал Александр Александрович Пушкин и внук Григорий Александрович Пушкин, пишет kfinkelshteyn.narod.ru.

Во времена Великой Отечественной войны памятник пришлось закопать на территории лицейского сада. Под землей он пролежал четыре года, а в мае 1945 года был поставлен на прежнее место.

Родина любимой

В память о Пушкине в Киеве были установлены сразу восемь памятников. Первый - в 1899 году, к 100-летию со дня рождения поэта. Бронзовый бюст поэта по проекту скульптора Роберта Баха был изготовлен на средства преподавателей и воспитанников Пятой Киево-Печерской гимназии. Сто лет спустя в украинской столице был открыт Киевский музей А. С. Пушкина.

Самый внушительный памятник поэту был поставлен в 1962 году у входа в Пушкинский парк. На внушительном постаменте из черного лабрадорита высечена надпись: "Пушкину – украинский народ".

В 1970 году на стене живописного особняка в центре по улице Грушевского, 14 появился бронзовый барельеф Пушкина скульптора М. К. Вронского. Именно в этом домике останавливался Пушкин будучи в Киеве, пишет shkolazhizni.ru.

С Киевом жизнь Пушкина связала не только "южная ссылка" и украинские друзья. Прямым предком его супруги Натальи Гончаровой был один из известных украинских гетманов – Петр Дорошенко (1627-1698).

Сам Александр Сергеевич очень интересовался историей Украины и даже написал "Очерк истории Малороссии". Об Украине – его поэма "Руслан и Людмила", "Бородинская годовщина", "Песнь о Вещем Олеге", "Полтава".

Африканские корни

На родине предков поэта, в Африке, долгое время не было ни одного скульптурного изображения Пушкина. Восстановить справедливость удалось лишь в 2002 году, когда бронзовый бюст работы скульптора Александра Белашова доставили из Москвы в столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

Памятник установили на центральной площади города, после чего его освятил патриарх ортодоксальной церкви Эфиопии Паулос. На торжественной церемонии открытия звучали пушкинские стихи на русском и амхарском языках. А эфиопские гвардейцы чеканным шагом прошли по улице, которая давно носит имя Пушкина, пишет ostmetal.info.

"Близок нам русский поэт потому, что его прадед был сыном африканского князя, мы в этом твёрдо уверены, - говорит секретарь писательской организации поэт Ассэф Габриэ-Марьям. – Пушкин в какой-то мере порождён здесь. А портрет правнука эфиопа находится не только в музее, но и в картинной галерее писателей Мира университетской библиотеки".

Об "африканской истории" своего рода Пушкин писал: "Родословная моей матери ещё любопытнее. Дед её был негр, сын влиятельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, где содержался он анаматом, и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне в 1707 году... и дал ему фамилию Ганнибал".

Пушкин в Китае и Америке

Одним из первых в Китае памятник Пушкину появился в Шанхае, в 1937 году. В сборе средств на памятник помогал Федор Шаляпин, приезжавший сюда на гастроли, и проживавший в то время в Китае Александр Вертинский.

С началом японской оккупации памятник Пушкину был разрушен и только после освобождения Шанхая вернулся на прежнее место. Китайский поэт Цзан Кэ-цзя приветствовал открытие монумента в своем стихотворении:

Жизнь поэта, что за век до нас умер,

Теперь развернулась только.

Дух его отливают в металле,

И весь мир для него - пьедесталом,

Так стоять он будет повсюду.

Ты стоишь высоко-высоко, Пушкин,

Человечества чистая совесть;

C каждым днём поднимаясь всё выше и выше,

Ты в тех высях, где солнце и месяц,

И как солнце и месяц светел.

С приходом нулевых памятник Александру Сергеевичу появился и в интеллектуальном центре столицы США - на территории университета имени Джорджа Вашингтона. Двухметровая статуя поэта работы Александра Бурганова была подарена жителям Вашингтона мэрией Москвы. На открытии памятника присутствовал министр иностранных дел России Сергей Иванов и первый заместитель Госсекретаря США Строуб Тэлботт.

Москвичка:

Ладно, исправлюсь...

Lapunya писал(а):

Народный памятник

Торжественное открытие памятника состоялось 6 июня 1880 года на Страстной площади, которая со временем была переименована в Пушкинскую. В открытии монумента приняли участие дети поэта - Александр, Григорий, Мария и Наталья, а также его друзья и поклонники.

Народный памятник

Торжественное открытие памятника состоялось 6 июня 1880 года на Страстной площади, которая со временем была переименована в Пушкинскую. В открытии монумента приняли участие дети поэта - Александр, Григорий, Мария и Наталья, а также его друзья и поклонники.

Как потомственная москвичка не могу не внести лёгкую поправочку (не к Пушкину, а к истории Москвы).

Торжественное открытие памятника состоялось не на Страстной площади, а на Тверском бульваре.

На Страстном бульваре стоял Страстной монастырь, который был снесён в 1937 при расширении улицы Горького (Тверской). Позже на его месте был разбит сквер с фонтанами, а в 1961 за ним открыт кинотеатр "Россия" (сейчас - "Пушкинский").

Ещё раньше, в 1950, памятник поэту, смотревший на монастырь, был перенесён через Тверскую, установлен примерно на месте разрушенной колокольни и развёрнут в сторону Тверского бульвара, где он стоял до этого 70 лет.

Памятник Пушкину на Тверском бульваре. На последней фотографии - подготовка к переносу памятника через дорогу - Тверскую улицу (образовавшуюся вдоль старинного пути на Тверь) - на Страстной бульвар.

На нижнем снимке Пушкин на привычном месте - на Страстном бульваре, "смотрит" на своё старое "место жительства".

Lapunya писал(а):

Сам Александр Сергеевич очень интересовался историей Украины и даже написал "Очерк истории Малороссии". Об Украине – его поэма "Руслан и Людмила", "Бородинская годовщина", "Песнь о Вещем Олеге", "Полтава".

Сам Александр Сергеевич очень интересовался историей Украины и даже написал "Очерк истории Малороссии". Об Украине – его поэма "Руслан и Людмила", "Бородинская годовщина", "Песнь о Вещем Олеге", "Полтава".

Я обещала быть нежной и хрупкой, поэтому промолчу... до следующего звания.

Москвичка:

Lapunya писал(а):

Москвичка писал(а):

и все же, о ком была речь в том сообщении? Кроме Пикуля, я ни о ком не слышалаЛадно, исправлюсь...

Дмитрий Балашов - известный писатель, автор многих книг, посвящённых истории, в основном - русской истории. "Господин Великий Новгород", "Марфа-посадница", серия книг "Государи московские" (я, кстати, начала знакомство с этим писателем с первой книги серии - "Младший сын", о первом князе Москвы, Данииле, младшем сыне Александра Невского), "Бальтазар Косса"... По моему мнению книги очень точны с исторической точки зрения, хотя и являются художественной литературой, я бы рекомендовала их почитать всем, кто хочет расширить свои знания по истории: позволяет увидеть и задуматься о многих вещах (в т.ч. и простых, житейских), которые, даже не являясь главными, определяющими, тем не менее, очень хорошо характеризуют эпоху, дают возможность лучше понять, а многое - и просто узнать.

Василий Ян (Янчевецкий) - автор трилогии "Чингиз-хан", "Батый", "К последнему морю"

Владимир Чивилихин - автор нашумевшего романа-эссе "Память", довольно спорного во многих местах произведения, но однозначно заставляющего думать, посмотреть на историю под другим углом зрения (ничего общего с фоменками и носовскими, прошу не путать). Рассказывает о многих вещах, фактах, о которых если и известно, то только узким специалистам, а факты, тем не менее, очень, просто очень, интересные.

Lapunya писал(а):

Москвичка писал(а):

что именно здесь не так?Я обещала быть нежной и хрупкой, поэтому промолчу...

Сказала же, как дорасту до следующего звания...

Lapunya:

о, понятно, надо поискать эти книги, спасибо.

Москвичка писал(а):

Сказала же, как дорасту до следующего звания...

но я нетерпеливая))) видимо, тебя смутили строки по поводу отношения Пушкина к Украине? Что ж такое? Согласна, выражение "эти поэмы об Украине" отчасти сильно преувеличены, но, думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что Украина там упомянута

Например, вот строки из Бородинской годовщины:

Куда отдвинем строй твердынь?

За Буг, до Воркслы, до Лимана?

За кем останется Волынь?

За кем наследие Богдана?

Признав мятежные права,

От нас отторгнется ль Литва?

Наш Киев дряхлый, златоглавый,

Сей пращур русских городов,

Сроднит ли с буйною Варшавой

Святыню всех своих гробов?

Москвичка:

Lapunya писал(а):  Наравне с Россией и Польшей.

Наравне с Россией и Польшей.

Москвичка писал(а):

но я нетерпеливая))) видимо, тебя смутили строки по поводу отношения Пушкина к Украине? Что ж такое? Согласна, выражение "эти поэмы об Украине" отчасти сильно преувеличены, но, думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что Украина там упомянута Сказала же, как дорасту до следующего звания...

Ну, коль ты сама догадалась... Да, эти стихотворения - не об Украине, в конце концов, от того, что события происходят на Украине, ещё не делает их посвящёнными рассказу об этой земле. Все эти произведения о России, о славе русского оружия. И даже "Полтава". А то ведь так можно договориться до того, что это произведение посвящено Швеции - там же Карл упоминается (и ещё как!).

Если уж говорить, что Пушкин писал об украинской земле, то я бы попробовала вспомнить что-то из его одесских или крымских описаний - в том же "Евгении Онегине". Хотя и тогда он писал об Одессе, а не Украине. Точно так же, как в "Цыганах" он не писал о Молдавии.

Скорее, я бы сказала, что крымская земля, например, сподвигла его на создание такого замечательного произведения как "Бахчисарайский фонтан"...

whiterose:

Ой, как сегодня все активно общаются!!! Многое пропустила. Пушкина ОБОЖАЮ, но при этом не согласна с мнением, что его красавица- жена была всего лишь красавицей. Она была хозяйкой дома и решала все хозяйственные вопросы, занималась детьми, пока поэт творил и обещал поискать денег. Если бы она была просто пустышкой, не думаю, что ее брак с Ланским был так удачен и оставил о себе у современников только хорошие отзывы. Если бы Наталья Николаевна была такой, какой ее порой представляют, мы бы и дальше услышали о ней много нелестного. Ее трагедия былы в том, что она была удивительно красива и при этом стала женой гения...

Мона, да, про Сибирь изумительно написано в "Хмеле", читала, правда, в два захода, но это ВЕЩЬ. А Мельникову ты про сыск имела в виду?