Увлекаетесь ли вы историей? |

||||||

| да, очень |

|

66% | [ 154 ] | |||

| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |

|

2% | [ 6 ] | |||

| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |

|

1% | [ 3 ] | |||

| нет, но хотелось бы |

|

4% | [ 11 ] | |||

| По стольку по скольку... |

|

5% | [ 12 ] | |||

| раньше улекалась(ся) |

|

4% | [ 10 ] | |||

| скорее да, чем нет |

|

14% | [ 33 ] | |||

| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |

|

0% | [ 1 ] | |||

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

miona:

Женечка, кстати, книги Яна были в наличии у вас в магазине Книжного Клуба на Гагарина,20, напротив автовокзала, 4 его произведения.

И еще на одну тему, В ЭТОТ ДЕНЬ...

225 лет назад по повелению Екатерины прекратила свое существование Запорожская Сечь...

Мельникову не только про сыск, ее детективные типа романы тоже (экранизация "Мой ласковый и нежный мент, последний ее роман "От ненависти до любви"... "В общем-то, почти в каждом ее романе - какая-то "сибирская" ниточка присутствует.

Москвичка:

whiterose писал(а):

Пушкина ОБОЖАЮ, но при этом не согласна с мнением, что его красавица- жена была всего лишь красавицей... пустышкой...

Тает жёлтый воск свечи,

Стынет крепкий чай в стакане,

Саша, слышишь, там, в ночи,

Едут пьяные цыгане.

Полно, слышишь этот смех?

Полно, что ты, в самом деле?!

Самый белый в мире снег

Выпал в день твоей дуэли.

Знаешь, где-то там вдали,

В светлом серпантинном зале

Молча встала Натали

С удивлёнными глазами.

В этой пляшущей толпе,

В центре праздничного зала,

Будто свечка по тебе,

Эта женщина стояла.

Встала и, белым-бела,

Разом руки уронила,

Значит, всё-таки, была,

Значит, всё-таки, любила!

Друг мой, вот Вам старый плед!

Друг мой, вот Вам чаша с пуншем!

Пушкин, Вам за тридцать лет,

Вы совсем мальчишка, Пушкин!

Тает жёлтый воск свечи,

Стынет крепкий чай в стакане,

Где-то там, в седой ночи,

Едут пьяные цыгане...

Л. Филатов

froellf:

Белый, задумчивый снег января не торопясь

Падает на Петербург, город красив, как во сне!

Санки летят вдоль Невы мимо дворцов и площадей

Черной крылаткой накрыт, Пушкин спешит на дуэль...

Натали, Натали! Как Вас любил поэт!

Тысячи сторк посвятил

Вашей любви, Натали!

Стали Вы, Натали, песней его любви

Как же теперь Вас судить и не простить, Натали...

Вышел к барьеру поэт и защитил честь и любовь...

Черной крылаткой накрыт движется он вдоль Невы.

Белый задумчивый снег падает год, падает век.

Звуки чарующих строк

В сердце моём будут навек!

Натали! Натали! Как Вы могли тогда

Не отвести от него

Пулю врага, пулю врага!

Был Дантес и был царь

Пушкин упал на снег...

Как же теперь Вас судить и не простить, Натали...

Мавлюда! Поздравляю с первым званием!

miona:

А и разрешите мне, достопочтенное собранье, пригласить Вас на...

В это воскресение, 6 июня, в Севастополе состоится военно-исторический фестиваль, посвященный Дню Исторического бульвара.

Уверена, что не только севастопольцы, но и многие гости города наслышаны об этом празднике, который ежегодно проводится в нашем городе. Программа фестиваля включает в себя торжественный парад по ул. Большой Морской, презентацию военно-исторических клубов на площади у Панорамы и, конечно же, самое интересное - реконструкция сражения.

В этот раз впервые за все годы проведения фестиваля реконструкция во рву 4-го Бастиона будет полностью посвящена теме Крымской войны, которая так близка нашему городу!

В рамках фестиваля военно-исторические (ВИ) группы из Украины и России проведут реконструкцию одного из боевых эпизодов героической обороны Севастополя в 1854-1855 гг.

Зрители смогут увидеть одну из многочисленных сцен нападения войск Англии и Франции на русскую батарею.

Расписание фестиваля:

9.30-11.00 Торжественное прохождение ВИ групп всех эпох по центральной улице Севастополя.

11.00-12.00 Презентация ВИ клубов на площади у здания Панорамы

12.00-13.00 Реконструкция боевого эпизода Обороны Севастополя 1854-1855гг. на 4-ом Бастионе.

[img]

РАДЫ БУДЕМ ВИДЕТЬ ВАС![/img]

Lapunya:

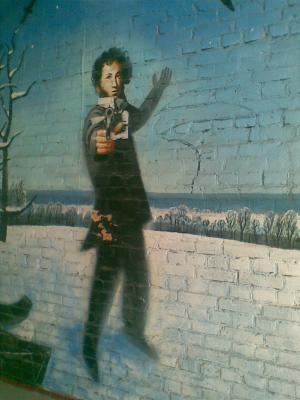

А у нас есть улица Пушкинская, где есть вот такое чудо

а в основании улицы находится театральный сквер, в котором вот такой памятник

, а на заднем плане - Гоголь

, а на заднем плане - Гоголь

Vijay:

» вода и мифология

Ну вот, например, моя речь на защите дипломапро воду

Всем нам известно, что все живое на Земле появилось из воды и существует благодаря ей. Само человеческое тело, по разным данным, на 65% или даже на 80% состоит из воды. С незапамятных времен люди селились поблизости от источников воды. Люди нуждались в воде для питья, приготовления пищи и орошения посевов – и люди боялись воды, зная, сколько бедствий может натворить разбушевавшаяся водная стихия. Такое двоякое отношение к воде нашло отражение в мифологических сюжетах.

Наша работа представляет собой попытку собрать воедино мифологические представления разных народов о воде и связанные с ними традиции; сравнить эти представления и традиции и выделить общие и специфические черты в их мифах и возможные факторы, их обусловившие. Говоря простым языком, задачей исследования было на примере мифологии показать, чем являлась вода в жизни представителей разных культур.

Практически у всех рассмотренных нами культур (за исключением славянской) вода имеет непосредственное отношение к сотворению мира. Думаю, славянская культура стала исключением из-за сильного влияния христианства: возможно, в дохристианской Руси и были космогонические мифы. У архаических культур распространен миф о поднятии земли со дна водоема. У кетов этим занимается есь (божество), у бурятов – созданная Великой матерью утка, у эвенков – мамонт. В статье про стихии в зороастризме Мейтарчийян утверждает, что древним иранцам также не чуждо было такое представление, но приводит лишь косвенное свидетельство этого. По его мнению, образ земли, или семи стран, окруженных водой, является реликтом мифа о поднятии земли из океана. Впрочем, у индусов также есть представление о вселенной как о семи островах (двипах), окруженных океанами, но при этом не утверждается, что они были подняты со дна океана. Здесь можно вспомнить и популярную в разных традициях легенду о трех китах (или черепахе), плавающих в океане и держащих Землю на спинах. Очень схож с этим мифом индийский сюжет о плавающих в Причинном океане вселенных. Индийскую и китайскую культуры объединяет представление о Млечном пути как о небесном продолжении главной реки (Ганги или Хуанхэ). И, пожалуй, для всех без исключения культур характерно представление о воде как о дающей жизнь – начиная с происхождения всего живого из воды (об этом же говорит и теория эволюции) и заканчивая обращением к воде за ниспосланием потомства – сюда можно отнести как одну из ролей Ардвисуры Анахиты как подательницы детей, так и сохранившуюся по сей день традицию и русских, так и народов Сибири привязывать лоскутки и бросать монетки в святые источники, чтобы испросить у них ребенка.

В большинстве культур мы можем видеть, что воду населяют разнообразными чудовищами, часто сочетающими в себе признаки нескольких биологических видов. Почти во всех мифологиях мы встречаем мифы о русалках. Это могут быть утопленницы, как в русской или скандинавской мифологиях; могут быть дочери богов, как греческие наяды и нереиды. У китайских хай-нюй и хантыйских нони происхождение не уточняется. Чаще всего это злокозненные существа, хотя иногда – просто невинные шалуньи.

В большинстве традиций существует миф о потопе – иногда как о конце света, иногда как рубеж между этапами развития человечества. В Индии, например, считается, что потоп происходит 14 раз за день Брахмы, когда один Ману сменяет другого. В одних странах можно связать этот миф с цунами или другими проявлениями буйства морской стихии, в других – с разливами местных рек (например, Енисея).

Во всех культурах существовала (а кое-где и по сей день сохранилась) традиция совершать подношения водным божествам, бросать пищу в реку или пускать по воде лодочки с «подарками». В древнем Египте это были списки даров на папирусе, в средневековом Китае – часто молодые девушки, в архаических культурах – рыба или чучела животных, в современной Индии – выливаемые в воду молоко и йогурт и т.д. В России, как мы уже упомянули, в воду бросают монетки; а в Бурятии возле многих водоемов можно увидеть небольшие алтарики, куда кладут мелочь и … сигареты!

В разных мифология отличаются представления о происхождении покровителей вод и их функциях: например, в Китае это обычно духи утопленников; в Индии – существа, спустившиеся из небесных сфер; в древней Греции сформировалась целая система родственных связей между богами, имеющими отношение к воде, с тем отличием от Индии, что олимпийские боги всегда жили на Земле.

Такие представления, а также характер приносимых воде даров наводит на мысли о том, что мифологизированная вода становится своего рода индикатором принятых в том или ином обществе ценностей. Так, в Китае к водным божествам зачастую относились как к чиновникам, обязанным выполнять свою работу и заслуживающим наказания в случае ее недовыполнения. Индусы называют каждую реку «мать» - мать Ганга, мать Сарасвати и т.п. Менталитет индусов таков, что они склонны жить в гармонии с природой и строить теплые отношения со своими божествами. Иранская богиня воды больше всего напоминает царицу – и своим обликом, и тем характером почтения, который ей оказывали. В древней Греции боги напоминают людей, хотя и более могущественных, которым присущи все человеческие эмоции, слабости и склонность к интригам; у народов Сибири преобладает отношение к ним как к производителям рыбы и проводникам в мир мертвых или, напротив, чадоподателям. В России вода – прежде всего целительница.

Часто встречаются сюжеты, где вода выступает как индикатор чьей-либо святости – хождение Иисуса по воде, его же превращение воды в вино; море, расступившееся перед Моисеем; строительство Рамой моста на Ланку, когда океан согласился держать на плаву камни.

При всех отличиях мифов разных народов мы обнаруживаем множество общих черт, что может указывать как на общие культурные корни, так и на то, что вода как таковая своими свойствами может внушить похожие представления о себе представителям совершенно разных культур. Не случайно в начале нашего века появилось сразу несколько фильмов, посвященных необъяснимым свойствам воды; основная идея этих фильмов – что мы привыкли к воде, но ничего о ней не знаем, а вместе с тем вода, с которой мы так или иначе соприкасаемся, оказывает на нас информационное воздействие.

Несомненно одно: если всерьез взяться за изучение свойств воды, работа предстоит длительная и серьезная, ведь современная наука далека от того, чтобы объяснить большинство ее феноменальных особенностей. В «Рамаяне» приводится меткое сравнение с кошкой, сидящей на берегу молочного океана. В случае «Рамаяны» речь идет об играх Рамы, но то же самое сравнение вполне можно употребить и здесь применительно к океану тайн воды.

С учетом встающей в мире проблемы нехватки пресной воды, полезно было бы напомнить каждому, что наши предки относились к воде как к священной субстанции, а не просто как к расходному материалу.

Москвичка:

» Об особенностях русской дуэли

Lapunya писал(а):

А у нас есть улица Пушкинская, где есть вот такое чудо

Уже чувствую себя Дантесом и оттого ужасно страшно. Ведь не промахнётся! Известно, что Пушкин носил тяжёлую английскую трость, чтобы тренировать руку - для точности выстрела, чтоб не рука не дрогнула...

Александр Сергеевич был отличным стрелком, и все это знали - даже изнемогая от страшной боли, он сумел попасть противнику точно в грудь (эх, если б он выстрелил первым!), и дело слепого случая, если пуля срикошетировала от литой пуговицы мундира, так что Дантес страшно рисковал, выйдя к барьеру.

Об особенностях русской дуэли

Условия дуэли Пушкина с Дантесом были максимально жестокими (дуэль была рассчитана на смертельный исход). Пушкин ведь так и сказал: потом продолжим, когда, мол, оправлюсь от ранения.

Дуэльный кодекс, вобравший в себя мудрость и опыт поединков, подробно описывал всё связанное с дуэлями: субъекты дуэли, степень тяжести оскорблений, права оскорбленного, роды дуэлей, правила их проведения. Например в одном из пунктов написано: «Поражать упавшего противника есть бесчестный поступок, влекущий за собой законные последствия».

Страшной особенностью русской дуэли, требовавшей от поединщика железного хладнокровия, было право сохранившего выстрел подозвать выстрелившего к барьеру и расстрелять на минимальном расстоянии как неподвижную мишень. Поэтому-то дуэлянты высокого класса не стреляли первыми. Так обычно поступал и Пушкин.

Даль писал: «Я слышал, что Пушкин был на четырёх поединках, из коих первые три кончились эпиграммой, а четвертый смертию его. Все четыре раза он стрелялся через барьер, давал своему противнику, где можно было, первый выстрел, а потом сам подходил к барьеру и подзывал противника». Европейский кодекс требовал: «Кто выстрелил, тот должен остановиться и выждать выстрел в совершенной неподвижности». Это требование было внесено в условия последней пушкинской дуэли по настоянию д’Аршиака, ориентированного на европейский гуманный кодекс.

Европейский кодекс требовал: «Для всех дуэлей на пистолетах одно и то же правило: Дистанция между противниками никогда не должна быть менее 15 шагов». 15 шагов было для Европы минимальным расстоянием, а обычным считалось 25 - 35 шагов.

В русских поединках минимальным расстоянием было 3 шага, дуэли на 6 шагах не были экзотикой, а средним расстоянием считалось 8 - 10 шагов. 15 шагов как минимальное расстояние, а тем более 25 - 35 шагов не встречались никогда.

20 шагов в дуэли Лермонтова с Барантом в 1840 году были явной уступкой французской стороне.

В европейском дуэльном кодексе дуэль на 10 шагах считалась столь же «необычайной», как и дуэль с одним заряженным пистолетом. Подобные варианты секундантам предлагалось «решительно отвергать».

По имеющейся статистике, во Франции при обилии поединков погибало в год (с 1839 по 1848) не более шести человек. Это говорит о том, что составители европейских дуэльных правил думали прежде всего именно о демонстрации готовности участников поединка к риску, к бою. В европейской дуэли оставался смертельный риск, но все возможное было сделано для того, чтобы кровавый исход оказывался уделом несчастного случая.

В русской дуэли всё ставилось так, что бескровный вариант был уделом счастливой случайности. Идея дуэли-возмездия, дуэли-противостояния государственной иерархии, дуэли как мятежного акта, требовала максимальной жестокости.

Lapunya писал(а):

а в основании улицы находится театральный сквер, в котором вот такой памятник, а на заднем плане - Гоголь

Видно, это особенность наших городов - где Пушкин, там Гоголь. У нас Тверской бульвар (где первоначально был памятник Пушкину) плавно перетекает в Никитский (где нет никаких памятников), а тот - в Гоголевский (где памятник Гоголю, само собой, присутствует).

Vijay:

в Улан-Удэ есть целый квартал, где все улицы названы именами поэтов и писателей. Там и Жуковского, и Толстого. Пушкина, по-моему, там же. Давно не была, все названия не помню :(

Москвичка:

Lapunya писал(а):

интересно! Я не замечала такого

Да и я только что заметила!

Vijay писал(а):

Практически у всех рассмотренных нами культур (за исключением славянской) вода имеет непосредственное отношение к сотворению мира. Думаю, славянская культура стала исключением из-за сильного влияния христианства

Возможно, я чего-то не поняла... Но причём здесь христианство? Ведь все рассмотренные ниже культуры если уж сравнивать со славянами, то как раз до их христианизации. Я не особо сильна в славянской мифологии, но, по-моему, любые космогонические мифы - в любой культуре - неразрывно связаны с водой, просто в силу близости человека к природе и зависимости от неё.

Нет, я ничего не утверждаю - предположения не есть знания, просто мне кажется, что сравнивать представления о мироустройстве архаических культур с культурами христианскими не совсем корректно.

miona:

» СУЩЕСТВА СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ

Собственно славянские мифологические тексты не сохранились: религиозно-мифологическая целостность язычества была разрушена в период христианизации славян. Возможна лишь реконструкция основных элементов славянской мифологии на базе вторичных письменных, фольклорных и вещественных источников.Думаю, что это-то и имелось ввиду.

Символы жизни и смерти в славянской мифологии — живая вода и мертвая вода, древо жизни и спрятанное около него яйцо с кощеевой смертью, море или болото, куда ссылается смерть или болезни.

Богов пока не трогаю, давайте, девочки-мальчики, с нашей местной родной нечистью разберемся. (Как раз время вечерней сказки пришло!)

ЧУДО ЧУДНОЕ, ДИВО ДИВНОЕ

СУЩЕСТВА СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ

С нечистью на Руси было плохо. Богатырей в последнее время развелось столько, что поголовье Горынычей резко упало. Лишь однажды блеснул Ивану луч надежды: назвавшийся Сусаниным пожилой мужичок пообещал провести его к самому логову Лиха Одноглазого... Но наткнулся лишь на покосившуюся древнюю избу с выбитыми окнами и выломанной дверью. На стене было выцарапано: “Проверено. Лих нет. Богатырь Попович”.

Сергей Лукьяненко, Юлий Буркин, “Остров Русь”

“Славянские монстры” — согласитесь, звучит диковато. Русалки, лешие, водяные — все они знакомы нам с детства и заставляют вспомнить сказки. Именно поэтому фауна “славянского фэнтези” до сих пор незаслуженно считается чем-то наивным, несерьезным и даже слегка глупым. Сейчас, когда речь заходит о магических чудовищах, мы чаще вспоминаем зомби или драконов, хотя в нашей мифологии есть такие древние существа, по сравнению с которыми монстры Лавкрафта могут показаться мелкими пакостниками.

Обитатели славянских языческих легенд — это не радостный домовенок Кузя или сентиментальное чудовище с аленьким цветочком. Наши предки всерьез верили в ту нечисть, которую мы сейчас считаем достойной лишь детских страшилок.

Дела давно минувших дней

До нашего времени не дошло практически ни одного оригинального источника, описывающего вымышленных существ из славянской мифологии. Что-то покрылось мраком истории, что-то уничтожили во время крещения Руси. Что мы имеем, кроме смутных, противоречивых и зачастую непохожих друг на друга легенд разных славянских народов? Сомнительная “Книга Велеса” — раз. Немногочисленные упоминания в работах датского историка Саксона Грамматика (1150—1220) — два. “Chronica Slavorum” немецкого историка Хелмолда (1125—1177) — три. И, наконец, следует вспомнить сборник “Веда Словена” — компиляцию древних болгарских ритуальных песен, по которым также можно делать выводы о языческих поверьях древних славян. Объективность же церковных источников и летописей в силу очевидных причин находится под большим сомнением.

“Книга Велеса”

“Книга Велеса” (“Велесова книга”, дощечки Изенбека) — пожалуй, единственный сводный памятник древнеславянской мифологии и истории, датируемой периодом 7 век до нашей эры — 9 век нашей эры. Ее текст был вырезан (или выжжен) на небольших деревянных планках, некоторые “страницы” частично сгнили. Считается, что “Книгу Велеса” в 1919 году обнаружил под Харьковом белый полковник Федор Изенбек, который вывез ее в Брюссель и передал для изучения слависту Миролюбову. Последний сделал несколько копий, а в августе 1941 при наступлении немцев таблички были утрачены (есть предположения, что они были спрятаны фашистами в “архиве арийского прошлого” при Анненербе, либо вывезены после войны в США).

Публикацией и популяризацией “Книги Велеса” занимались русские эмигранты. Ее подлинность изначально вызывала большие сомнения, а недавно было окончательно доказано, что весь текст книги — фальсификация, выполненная в середине 20 века. Язык этой фальшивки представляет собой смесь разных славянских наречий. Несмотря на разоблачение, отдельные литераторы до сих пор используют “Книгу Велеса” как источник знаний.

Истории славянских сказочных существ может позавидовать иной европейский монстр. Возраст языческих легенд впечатляет: по некоторым расчетам, он достигает 3000 лет, а корнями уходит в неолит или даже мезолит — то есть около 9000 лет до нашей эры.

Славяне (словене) — самая многочисленная этническая и лингвистическая часть населения Европы. К началу 20 века в мире их насчитывалось около 150 миллионов. Различают 3 относительно независимые группы славян. Восточные — потомки жителей Киевской Руси, южные — наследники славян, турков и сарматов, и западные — сформировавшиеся под культурным влиянием Римской империи и германских племен.

Неведомы зверушки

Общеславянский сказочный “зверинец” отсутствовал — в разных местностях говорили о совершенно разных существах. У славян не было морских или горных чудовищ, зато в достатке водилась лесная и речная нечисть. Не было и гигантомании: наши предки очень редко задумывались о злых великанах вроде греческих циклопов или скандинавских етунов. Некоторые чудесные твари появились у славян сравнительно поздно, в период их христианизации — чаще всего их заимствовали из греческих легенд и внедряли в национальную мифологию, создавая, таким образом, причудливую смесь верований.

Алконост

Согласно древнегреческому мифу, Алкиона, супруга фессалийского царя Кеика, узнав о гибели мужа, бросилась в море и была превращена в птицу, названную по ее имени алкион (зимородок). В русский язык слово “Алконост” вошло в результате искажения старинного высказывания “алкион есть птица”.

Славянский Алконост — райская птица с удивительно сладким, благозвучным голосом. Она откладывает яйца на морском берегу, потом погружает их в море — и волны успокаиваются на неделю. Когда из яиц вылупляются птенцы, начинается шторм.

В православной традиции Алконост считается божественным посланником — она живет на небе и спускается вниз, чтобы донести до людей высшую волю..

Аспид

Крылатая змея с двумя хоботами и птичьим клювом. Живет высоко в горах и периодически совершает опустошительные налеты на деревни. Тяготеет к скалам настолько, что даже не может сесть на сырую землю — только на камень. Аспид неуязвим для обычного оружия, его нельзя убить мечом или стрелой, а можно лишь только сжечь. Название от греческого aspis — ядовитая змея.

Аука

Разновидность проказливого лесного духа, маленького, пузатого, с круглыми щеками. Не спит ни зимой, ни летом. Любит морочить голову людям в лесу, отзываясь на их крик “Ау!” со всех сторон. Заводит путников в глухую чащу и бросает их там.

Баба-Яга

Славянская ведьма, популярный фольклорный персонаж. Обычно изображается в виде противной старухи с растрепанными волосами, крючковатым носом, “костяной ногой”, длинными когтями и несколькими зубами во рту. Баба-Яга — персонаж неоднозначный. Чаще всего она выполняет функции вредителя, с ярко выраженными наклонностями к каннибализму, однако при случае эта ведьма может добровольно помочь храброму герою, расспросив его, попарив в бане и одарив волшебными дарами (или сообщив ценные сведения).

Известно, что Баба-Яга живет в глухом лесу. Там стоит ее избушка на куриных ногах, окруженная частоколом из человеческих костей и черепов. Иногда говорилось, что на калитке к дому Яги вместо запоров — руки, а замочной скважиной служит маленький зубастый рот. Дом Бабы-Яги заколдован — в него можно войти только сказав: “Избушка-избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом”.

Как и западноевропейские ведьмы, Баба-Яга умеет летать. Для этого ей требуется большая деревянная ступа и волшебная метла. С Бабой-Ягой часто можно встретить животных (фамильяров): черного кота или ворону, помогающих ей в ведьмовстве. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА -ЛЕТЧИК!

Сказка ложь, да в ней намек

Лесная избушка на курьих ножках, где нет ни окон, ни дверей — это не вымысел. Именно так строили временные жилища охотники Урала, Сибири и финно-угорских племен. Домики с глухими стенами и входом через люк в полу, поднятые на 2—3 метра над землей, защищали и от охочих до припасов грызунов, и от крупных хищников.

В похожих сооружениях хранили каменных идолов сибирские язычники. Можно предположить, что фигурка какого-нибудь женского божества, помещенная в маленький домик “на куриных ножках”, и породила миф о Бабе-Яге, которая с трудом помещается в своем доме: ноги в одном углу, голова — в другом, а носом упирается в потолок.

Происхождение имения “Баба-Яга” неясно. Возможно, оно пришло из тюркских языков, в возможно, образовано от старосербского “ега” — болезнь.

Банник

Дух, живущий в банях, обычно представлялся в виде маленького старичка с длинной бородой. Как и все славянские духи, проказлив. Если люди в бане поскальзываются, обжигаются, падают в обморок от жары, шпарятся кипятком, слышат треск камней в печи или стук в стену — все это проделки банника.

По-крупному банник вредит редко, лишь когда люди ведут себя неправильно (моются в праздники или поздно ночью). Гораздо чаще он помогает им. У славян баня ассоциировалась с мистическими, жизнетворными силами — здесь часто принимали роды или гадали (считалось, что банник может предсказывать будущее).

Как и других духов, банника прикармливали — оставляли ему черный хлеб с солью либо зарывали под порогом бани задушенную черную курицу. Существовала и женская разновидность банника — банница, или обдериха. В банях также жила шишига — злой дух, показывающийся только тем, кто идет в баню, не помолившись. Шишига принимает образ знакомой или родственницы, зовет человека с собой париться и может запарить до смерти.

Бани были и в Риме и в Турции. Но банник - только у славян.

Баш Челик (стальной человек)

Популярный персонаж сербского фольклора, демон или злой колдун. Согласно легенде, царь завещал троим сыновьям выдать их сестер за того, кто первый попросит их руки. Однажды ночью некто с громовым голосом явился ко дворцу и потребовал в жены младшую царевну. Сыновья исполнили волю отца, и вскоре лишились подобным образом средней и старшей сестры.

Вскоре братья опомнились и отправились на их поиски. Младший брат повстречал прекрасную царевну и взял ее в жены. Заглянув из любопытства в запретную комнату, царевич увидел закованного в цепи человека. Тот представился как Баш Челик и попросил у три стакана воды. Наивный юноша напоил незнакомца, тот восстановил силы, разорвал цепи, выпустил крылья, схватил царевну и улетел. Опечаленный, царевич отправился на поиски. Он выяснил, что громовые голоса, которые требовали в жены его сестер, принадлежали повелителям драконов, соколов и орлов. Те согласились помочь ему, и вместе они победили злого Баш Челика.

Вурдалаки

Живые мертвецы, поднимающиеся из могил. Как и любые другие вампиры, вурдалаки пьют кровь и могут опустошать целые деревни. В первую очередь они умерщвляют родных и знакомых.

Гамаюн

Подобно Алконосту, божественная женщина-птица, основная функция которой — осуществление предсказаний. Хорошо известна присказка “Гамаюн — птица вещая”. Также умела управлять погодой. Считалось, когда Гамаюн летит со стороны восхода, следом за ней приходит буря.

Гамаюн-Гамаюн, сколько мне лет жить?

Дивии люди

Полулюди с одним глазом, одной ногой и одной рукой. Чтобы двигаться, должны были сложиться пополам. Живут где-то на краю света, плодятся искусственно, выковывая себе подобных из железа. Дым их кузниц несет с собой мор, оспу и лихорадки.

Домовой

В самом обобщенном представлении — домашний дух, покровитель очага, маленький старичок с бородой (либо весь покрытый волосами). Считалось, что у каждого дома есть свой домовой. Если люди устанавливали с ним нормальные отношения, кормили (оставляли на полу блюдце с молоком, хлеб с солью) и считали его членом своей семьи, то домовой помогал им выполнять мелкую работу по дому, следил за скотом, караулил хозяйство, предупреждал об опасности.

С другой стороны, разозленный домовой мог быть очень опасен — ночью щипал людей до синяков, душил их, губил лошадей и коров, шумел, бил посуду и даже поджигал дом. Считалось, что домовой жил за печкой или в конюшне.

В домах их редко называли "домовыми", предпочитая ласковое "дедушка".

Дрекавак (дрекавац)

Полузабытое существо из фольклора южных славян. Его точного описания не существует — некоторые считают его животным, другие — птицей, а в центральной Сербии ходит поверье, будто дрекавак — душа мертвого некрещеного младенца. Сходятся только в одном — дрекавак умеет жутко кричать.

Обычно дрекавак — герой детских страшилок, однако в отдаленных районах (например, горный Златибор в Сербии) в это существо верят даже взрослые. Жители деревни Тометино Полье время от времени сообщают о странных нападениях на свой скот — по характеру ранений сложно установить, что это был за хищник. Крестьяне утверждают, что слышали жуткие крики, поэтому здесь наверняка замешан дрекавак.

Жар-птица

Знакомый нам с детства образ, красивая птица с яркими, ослепительными огненными перьями (“как жар горят”). Традиционное испытание для сказочных героев — добыть перо из хвоста этого пернатого. Для славян жар-птица была скорее метафорой, чем реальным существом. Она олицетворяла огонь, свет, солнце, возможно — знание. Ее ближайший родич — средневековая птица Феникс, известная и на Западе, и на Руси.

Жар-птица - символ огня и исполнения желаний.

Нельзя не вспомнить такого обитателя славянской мифологии, как птица Рарог (вероятно, искаженное от Сварог — бог-кузнец). Огненный сокол, который может также выглядеть, как вихрь пламени, Рарог изображен на гербе Рюриковичей (“Рарогов” по-немецки) — первой династии русских правителей.

Кикимора (шишимора, мара)

Злой дух (иногда — жена домового), предстающий в образе маленькой уродливой старушки. Если кикимора живет в доме за печкой или на чердаке, то постоянно вредит людям: шумит, стучит в стены, мешает спать, рвет пряжу, бьет посуду, травит скот. Иногда считалось, что кикиморами становились умершие без крещения младенцы, либо кикимору могли напускать на строящийся дом злые плотники или печники. Кикимора, обитающая на болоте или в лесу, приносит гораздо меньше вреда — в основном лишь пугает заплутавших путников.

Старушка-кикимора. В обиходе - некрасивая, злая женщина.

Кощей Бессмертный (Кащей)

Один из хорошо известных нам старославянских отрицательных персонажей, обычно представляемый в виде худого, скелетообразного старика с отталкивающей внешностью. Агрессивен, мстителен, жаден и скуп. Трудно сказать, был ли он персонификацией внешних врагов славян, злым духом, могущественным волшебником или уникальной разновидностью нежити.

Бесспорно, что Кощей владел очень сильной магией, сторонился людей и часто занимался излюбленным для всех злодеев в мире делом — похищал девушек. В отечественной фантастике образ Кощея довольно популярен, причем его представляют по-разному: в комическом свете (“Остров Русь” Лукьяненко и Буркина), или, например, киборгом (“Судьба Кощея в киберозойскую эру” Александра Тюрина).

“Фирменной” особенностью Кощея было бессмертие, причем далеко не абсолютное. Как мы все наверняка помним, на волшебном острове Буяне (способным внезапно исчезать и появляться перед путешественниками) стоит большой старый дуб, на котором висит сундук. В сундуке сидит заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, а в яйце — волшебная игла, где спрятана смерть Кощея. Его можно убить, сломав эту иглу (по некоторым версиям — разбив яйцо об голову Кощея).

Леший

Лесной дух, защитник животных. Выглядит как высокий мужчина с длинной бородой и волосами по всему телу. По сути не злой — ходит по лесу, оберегает его от людей, изредка показывается на глаза, для чего умеет принимать любой облик — растения, гриба (гигантского говорящего мухомора), животного или даже человека. Лешего можно отличить от других людей по двум признакам — его глаза горят волшебным огнем, а обувь надета задом наперед.

Иногда встреча с лешим может закончиться плачевно — заведет человека в лес и бросит на съедение зверям. Однако те, кто уважительно относятся к природе, могут даже подружиться с этим существом и получить от него помощь.

Лихо одноглазое

Дух зла, неудачи, символ горя. Относительно облика Лиха определенности нет — это либо одноглазый великан, либо высокая худая женщина с одним глазом посреди лба. Лихо часто сравнивают с циклопами, хотя кроме одного глаза и высокого роста, у них ничего общего.

До нашего времени дошла поговорка: “Не буди Лихо, пока оно тихо”. В прямом и иносказательном смысле Лихо означало беду — оно привязывалось к человеку, садилось к нему на шею (в некоторых сказаниях несчастный пытался утопить Лихо, бросившись в воду, и тонул сам) и мешало ему жить.

От Лиха, впрочем, можно было избавиться — обмануть, прогнать силой воли, либо, как это изредка упоминается — передать другому человеку вместе с каким-либо подарком. Согласно совсем мрачным предрассудкам, Лихо могло прийти и сожрать вас.

Русалка

В славянской мифологии русалки — разновидность проказливой нечисти. Ими становились утопленницы, девушки, умершие недалеко от водоема, либо люди, купающиеся в неурочное время. Русалок иногда отождествляли с “мавками” — от старославянского “навь”, мертвец) — детьми, умершими без крещения либо задушенными матерями.

Глаза таких русалок горят зеленым огнем. По своей натуре они существа гадкие и злые, хватают купающихся людей за ноги, тянут под воду, либо заманивают с берега, обвивают руками и топят. Бытовало поверье, что смех русалки может вызывать смерть (это делает их похожими на ирландских баньши).

Некоторые поверья называли русалок низшими духами природы (например, добрые “берегини”), не имеющими ничего общего с утопленниками и охотно спасающими тонущих людей.

Различались также “древесные русалки”, живущие в ветвях деревьев. Некоторые исследователи причисляют к русалкам полудениц (в Польше — лаканиц) — низших духов, принимающих вид девушек в прозрачной белой одежде, живущих в полях и помогающих полевому. Последний представляет собой также природного духа — считается, что он выглядит как маленький старичок с белой бородой. Полевой обитает на возделанных полях и обычно покровительствует крестьянам — за исключением тех случаев, когда они работают в полдень. За это он насылает на крестьян полудениц, чтобы те своим волшебством лишили их рассудка.

Следует также упомянуть водяницу — разновидность русалки, крещеную утопленницу, не принадлежащую к разряду нечисти, а потому сравнительно добрую. Водяницы любят глубокие омуты, но чаще всего селятся под мельничными колесами, катаются на них, портят жернова, мутят воду, вымывают ямы, рвут сети.

Считалось, что водяницы были женами водяных — духов, предстающих в облике стариков с длинной зеленой бородой из водорослей и (редко) рыбьей чешуей вместо кожи. Пучеглазый, толстый, жутковатый, водяной живет на большой глубине в омутах, командует русалками и прочими подводными обитателями. Считалось, что он разъезжает по своему подводному царству верхом на соме, за что эту рыбу в народе иногда звали “чертова лошадь”.

Водяной по своей натуре не злобен и даже выступает покровителем моряков, рыбаков или мельников, однако время от времени любит пошалить, утащив зазевавшегося (или обидевшего) купальщика под воду. Иногда водяного наделяли способностью к оборотничеству — превращению в рыб, животных или даже бревна.

Со временем образ водяного как покровителя рек и озер изменился — он стал рассматриваться как могущественный “морской царь”, живущий под водой в шикарном дворце. Из духа природы водяной превратился в эдакого волшебного самодура, с которым герои народного эпоса (например, Садко) могли общаться, заключать соглашения и даже побеждать его хитростью.

Сирин

Еще одно существо с головой женщины и телом совы (сыча), обладающее чарующим голосом. В отличие от Алконоста и Гамаюна, Сирин — не посланник свыше, а прямая угроза для жизни. Считается, что эти птицы обитают в “индийских землях рядом с раем”, либо на реке Евфрат, и поют для святых на небесах такие песни, услышав которые, люди начисто теряют память и волю, а их корабли терпят крушение.

Нетрудно догадаться, что Сирин — мифологическая адаптация греческих сирен. Однако в отличие от них, птица Сирин — не отрицательный персонаж, а скорее метафора искушения человека разного рода соблазнами.

Соловей-разбойник (Соловей Одихмантьевич)

Персонаж поздних славянских легенд, сложный образ, сочетающий черты птицы, злого волшебника и богатыря. Соловей-разбойник жил в лесах под Черниговом около речки Смородины и в течение 30 лет сторожил дорогу в Киев, никого туда не пропуская, оглушая путешественников чудовищным свистом и ревом.

У Соловья-разбойника было гнездо на семи дубах, однако в легенде также говорится о том, что у него имелся терем и три дочери. Былинный герой Илья Муромец не испугался супостата и выбил ему глаз стрелой из лука, причем во время их боя свист Соловья-разбойника повалил весь лес в округе. Богатырь привез плененного злодея в Киев, где князь Владимир ради интереса попросил Соловья-разбойника посвистеть — чтобы проверить, правду ли говорит молва о супер-способностях этого злодея. Соловей, конечно же, свистнул, да так, что чуть не разрушил половину города. После этого Илья Муромец увез его в лес и отрубил голову, чтобы больше такое безобразие не повторялось (по другой версии, Соловей-разбойник в дальнейшем выступил помощником Ильи Муромца в бою).

Москвичка:

Миона... Блеск!

Могу только добавить, что про Ягу слышала такое: ягить - значит то ли пугать, то ли шуметь.

А про Соловья-разбойника бытует мнение, что фигура эта чуть ли не реальная. Прямоезжей дорогой до Киева даже сам князь не отваживался, предпочитал в объезд, раз в 5, кажется, дорога длиннее становилась. Сейчас уж не помню точно, но при желании материал на эту тему можно, наверное, найти. Помню, где-то мне попадалась ссылка на первоисточник, где один из князей как о великом деле сообщает, что добирался до дому прямоезжей дорогой (но с дружиной ведь, а не в одиночку, как Илья Муромец), потому как полны леса разбойных людей, причём хорошо организованных. И, действительно, жить не жили, но на деревьях устраивали себе гнёзда - наблюдательные посты, оттуда и сверзивались на путников. У меня обо всём этом, к сожалению, отрывочные сведения остались, может, кто лучше помнит...

miona:

» Вода в славянской мифологии

Я сама с таким удовольствием "окунулась!", сказки и мультики припомнила (особенно Роу! незабвенную Бабу Ягу Миллера - только мужчина мог так трепетно сыграть женщину! ну и его Кощея...)Vijay, надеюсь, простит меня за то, что я свои "пять копеек" сунула, да еще и сказку на ночь народу подкинула

Честное слово, больше не буду!

Честное слово, больше не буду!

мне,тут, правда еще чуть-чуть по теме подкинули...

Вода в славянской мифологии

Вода - в народных представлениях одна из основных стихий мироздания (наряду с землей, воздухом и огнем): опора, на которой держится земля; источник жизни и средство магического очищения. Вместе с тем водное пространство - граница между "этим" и "тем" светом, путь в загробное царство, место обитания душ умерших и нечистой силы.

В космогонических мифах ВОДА ассоциируется с первобытным хаосом, первоначалом. По южнославянским и карпатским поверьям, вся система рек и ручьев представляет собой "жилы" земли. Гуцулы говорили, что Вода так же течет в земле по жилам, как кровь в теле человека. Повсеместно считалось, что через проточную Воду могла осуществляться связь с иным миром. С этими представлениями связаны обычаи сплавлять по Воде пищу и предметы, предназначенные умершим (ср. Пускать по воде). Свидетельства о почитании водных источников древними славянами сохранились во многих памятниках письменности, где упоминается о жертвоприношениях воде и о молениях возле нее, принесении клятв и т.п.

Поклонение священным источникам и колодцам у восточных славян связывалось с культом св. Параскевы Пятницы - покровительницы водной стихии. Защитником тех, чья профессия связана с Водой (рыбаков, плотогонов, мореходов), признавался и св. Николай. У южных славян владение целебными источниками приписывалось самодивам и вилам, способным "запирать" воду. В фольклоре хозяином земных вод выступал также змей, дракон, чудище и др. персонажи. Характерны общеславянские поверья о том, что в Воде обитают черти и другая нечистая сила: злой дух, дидько, русалка, водяной. Ср. поговорки: "Где вода, там и беда", "От воды всегда жди беды", "Черт огня боится, а в воде селится" и т.п.

Набирая Воду из ручья, переходя реку вброд или намереваясь искупаться, люди предпринимали ряд предосторожностей: крестились сами и осеняли крестом Воду, сохраняли молчание, бросали в Воду кусочки хлеба или оставляли возле Воды дары, обращались к Воде с почтительными приветствиями и просьбами. Чтобы обезопасить себя от воздействия нечистой силы, обитающей в Воде, украинцы Карпат, входя в реку, говорили: "Дидько з води, а я - в воду", а выходя после купания: "Я з води, а дидько - в воду!" Хранящуюся в доме Воду рекомендовалось на ночь плотно закрывать крышками, "иначе в нее черти заберутся", как говорили белорусы. С представлениями о том, что душа человека после его смерти погружается в Воду, связана широко известная у славян система запретов использовать Воду, имевшуюся в доме в момент смерти кого-либо из домочадцев. При агонии умирающего белорусы выносили из дома и выливали всю Воду, чтобы душа не задержалась в ней. Болгары называли такую Воду "мертвой", спешили вылить ее из всех сосудов сразу после выноса покойника, чтобы никто не смог ее выпить. Сербы считали необходимым вылить всю Воду, имевшуюся в том доме, мимо которого прошла похоронная процессия. При встрече с похоронной процессией человек, несущий ведро Воду, вынужден был вылить ее на дорогу, чтобы душа умершего не погрузилась в Воду. Церковное освящение Воды, по народным представлениям, имело целью изгнание из нее бесов, очищение от скверны.

Главным праздником году, включавшим обряд водосвятия, было Крещение. Освященная в этот день Вода ("святая", "богоявленская", "иорданская") считалась наиболее здоровой, целебной, способной излечить болезни и защитить от нечистой силы. Ее хранили в течение года в каждом доме, верили, что она не может испортиться, использовали в лечебных целях. Реже освящение Воды происходило в др. праздники: накануне Пасхи, Ивана Купалы, в первый день августа (Мокрый Спас). В Польских Карпатах известны случаи, когда в день годовых поминок по умершему родственнику приглашали священника, чтобы он освятил в доме Воду. Чудодейственной и магической читалась также Вода, набранная из источников и колодцев на Рождество, Новый год, Сретение, в Страстной четверг или пятницу, на Ивана Купалу. Широко распространено поверье, что в полночь перед Рождеством (или Крещением, Пасхой) Вода в источниках превращается в вино (в золото, серебро, в кровь Христа). За Водой ходили ранним утром до восхода солнца; особенно ценной почиталась Вода, набранная утром раньше всех других односельчан ("непочатая", "непитая" Вода), При этом запрещалось отливать Воду из ведра или зачерпывать ее вторично, следовало соблюдать молчание ("немая" Вода). Дома такой Водой умывались, поили больных, кропили скот, ульи, хозяйственные постройки, использовали ее для гаданий.

Магическую силу придавали воде опущенные в нее растения, монеты, зерно, угли из своей печи и т.п. Чудодейственные свойства приписывались Воде, которая стекала с колес водяной мельницы или с морды коня после водопоя; которая была набрана из трех или семи, девяти колодцев, ручьев или из того места, где сливаются три потока; осталась после варки пасхальных яиц; была пролита сквозь решето: которой ополаскивали хлебную дежу, иконы, обливали церковный колокол и т. п. Символика Воды связана, с одной стороны, с ее природными свойствами: прозрачностью, свежестью, быстрым течением, способностью очищать, а с другой - с представлениями о Воде как опасном "чужом" пространстве, принадлежащем потусторонним силам. В проточной Воде умывались для бодрости и здоровья; ею обливали людей, чтобы у них спорилось дело. Традиционной формулой благопожеланий у восточных славян была: "Будь здоров, как вода". Если оставленная на ночь под открытым небом Вода сохраняла к утру чистоту и прозрачность, то это считалось у болгар хорошим знаком при выборе места для строительства нового дома. Проточная Вода воспринималась как символ быстроты. Чтобы быстро шла работа, первое изделие обучающегося ремеслу бросали в быстрый ручей. В любовной магии девушки - гуцулки обращались к Воде с приговором: "как быстро течет Вода, чтобы так же быстро я вышла замуж".

Очистительная символика Воды раскрывается во многих обрядах: хождение за Водой, внесение ее в дом; обливание людей, животных, построек; умывание "новой" Водой; заговаривание Воды, предназначенной для лечения больных; питье особой Воды; сплавление по реке предметов, подлежащих отправке на тот свет. Негативная символика Воды характерна для снотолкований: мутная и грязная Вода предвещает болезнь, смерть, грусть, а речная и чистая - слезы. В некоторых этиологических мифах возникновение чертей и вредных насекомых связывается с водяными брызгами. Так, по украинскому преданию, св. Петр научил черта создавать себе помощников: "Набери воды и брызгай ею позади себя: сколько упадет капель, столько сделается чертей" (К: Ни фига себе святой!). В Харьковской губ. считали, что блохи разводятся от Воды, разлитой по хате на Рождество или Пасху. Противоречивая оценка Воды как оздоравливающей и одновременно смертоносной стихии отразилась в сказочных мотивах о "живой" и "мертвой" Воде. Вредоносной и опасной считалась Вода, в которой обмывали новорожденного, больного, умершего.

Роль Воды в гаданиях велика, ибо существовало поверье, что в ней обитают духи, способные предсказать будущее. В гаданиях использовалась способность Воды к отражению (ср. выражение "как в воду смотреть", т.е. "угадать"); по силе звуков шумного течения пытались определить характер будущего супруга. В приговорах, адресованных Воде с просьбой очистить от всего злого, ее женский образ наделяется личными именами (Елена, Ульяна, Иордана) и различными характеристиками (милая, чистая, быстрая, матушка-вода, Христовая мати, Богова сестрица, водичка-орданичка, найстаршая царичка и т. п.). При бросании в Воду обрядовой пищи ("кормлении воды") просили себе взамен удачу, счастье, женихов.

Лит.: Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965. С. 147-156; Филимонова Т.Д. Вода в календарных обрядах // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Исторические корни и развитие обычаев. М., 1983. С. 130-143; Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. С. 245-260.

Vijay:

Vijay писал(а):

Практически у всех рассмотренных нами культур (за исключением славянской) вода имеет непосредственное отношение к сотворению мира. Думаю, славянская культура стала исключением из-за сильного влияния христианства

Возможно, я чего-то не поняла... Но причём здесь христианство? Ведь все рассмотренные ниже культуры если уж сравнивать со славянами, то как раз до их христианизации. Я не особо сильна в славянской мифологии, но, по-моему, любые космогонические мифы - в любой культуре - неразрывно связаны с водой, просто в силу близости человека к природе и зависимости от неё.

Нет, я ничего не утверждаю - предположения не есть знания, просто мне кажется, что сравнивать представления о мироустройстве архаических культур с культурами христианскими не совсем корректно.

Абсолютно верно, практически все космогонические мифы так или иначе связаны с водой.

А вот в христианской культуре такого представления нет.

Я в дипломе рассматривала эволюцию отношения к воде в архаических и традиционных обществах, а русская культура получилась пограничной - из-за того, что обычаи дохристианской Руси были адаптированы к православию. Например, источники воды, которые считались волшебными, стали считаться связанными с каким-нибудь святым.

Это еще ничего, у меня там не только дохристианские и христианские представления, а еще и фильмы про воду типа "Великие тайны воды" - своего рода современная мифология (впрочем, я склонна более-менее доверять ей).

Сумбурно, наверное, объясняю...

Lapunya писал(а):

А какими источниками ты пользовалась при написании работы?

Если интересно, могу список литературы в личку кинуть - вряд ли всему клубу будет интересно его читать

Ой, да мне очень понравилось! Жаль, что когда я писала диплом, еще не знала об этом форуме - может, что бы интересное подкинули

Если интересно, могу список литературы в личку кинуть - вряд ли всему клубу будет интересно его читать

miona писал(а):

Vijay, надеюсь, простит меня за то, что я свои "пять копеек" сунула, да еще и сказку на ночь народу подкинула Честное слово, больше не буду!

Ой, да мне очень понравилось! Жаль, что когда я писала диплом, еще не знала об этом форуме - может, что бы интересное подкинули

Москвичка:

А у нас в деревнях никогда нельзя было оставлять чашки-кружки с водой неприкрытыми на ночь - нечисть заберётся, а если в сосуде молоко - непременно скиснет. А пустые чашки надо обязательно переворачивать вверх дном - тоже от нечисти. У меня не то что бабушка - мама до сих пор так поступает. То ли дань традициям, то ли просто уже дело привычки, в кровь вошло...