Увлекаетесь ли вы историей? |

||||||

| да, очень |

|

66% | [ 154 ] | |||

| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |

|

2% | [ 6 ] | |||

| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |

|

1% | [ 3 ] | |||

| нет, но хотелось бы |

|

4% | [ 11 ] | |||

| По стольку по скольку... |

|

5% | [ 12 ] | |||

| раньше улекалась(ся) |

|

4% | [ 10 ] | |||

| скорее да, чем нет |

|

14% | [ 33 ] | |||

| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |

|

0% | [ 1 ] | |||

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

натаниэлла:

» МИФОЛОГИЯ СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН И ЕЕ СВЯЗЬ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ

В контексе истории Древнего мира могу предложить только наших предков - древних славян. Тема это обширнейшая, особенно, если касаться языковых феноменов или архетипов. потому- вкратце.МИФОЛОГИЯ СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН И ЕЕ СВЯЗЬ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ

Славяне – выходцы из древнейшей индоевропейской цивилизации. Их самостоятельная история начинается где-то примерно во II тысячелетии до нашей эры. Их верования уходят корнями в воззрения древних индоевропейцев, благодаря чему во взглядах древних славян мы находим множество общих черт с мифологическими системами Индии, древних германцев, кельтов, греков и римлян. Язычество древних славян просуществовало до Х века, когда в 988 году князь Владимир Святославич принял решение о крещении своей земли. Однако и после этого многие черты народной мифологии сохранялись в обрядах, поверьях, сказках, загадках и других произведениях народного творчества. Что интересно, последующие взгляды, сюжеты и мифы не стирали предыдущие, а наслаивались на них и продолжали сосуществовать с ними. Один из примеров: герб на нашей копейке (всадник, поражающий змея) имеет прямое отношение к самым древним славянским верованиям, хотя и объясняется прежде всего с точки зрения христианства. Об этом я скажу еще чуть позже.

Историю развития славянского язычества вкратце можно представить так:

Первоначально славяне верили в добрых и злых духов природы - берегинь и упырей. Представления о них были довольно туманны, по всей видимости, человек еще не придавал этим духам антропоморфных черт. И тем и другим люди приносили жертвы, чтобы возблагодарить добрых и умилостивить злых.

Затем наступила эпоха великих богов. На первый план выдвинулся бог Род, всегда выступавший в окружении двух рожаниц. Этому богу придавался характер главы пантеона, демиурга, создателя вселенной

Далее культ Рода распался на множество более мелких культов, из которых в конце концов самым важным стал культ Перуна, покровителя князя и его дружины, бога войны и сражений, мечущего молнии в своих противников.

В настоящее время широкое распространение получила идея, согласно которой поединок Перуна со змеем представляет собой славянский вариант главного индоевропейского мифа о борьбе небесного всадника-богатыря со змеевидным врагом. Действительно, изображения всадника, копьем поражающего змея, мы можем встретить в Европе повсюду - этот миф был ассимилирован христианством, приняв вид поединка святого Георгия с драконом. Изображение всадника-копьеносца, у ног которого извивается змей, мы можем видеть, например, на современном гербе Москвы, а также на копейках, повторяющих форму тех, что были впервые отчеканены в 1534 году. Все это свидетельствует о невероятной живучести древних образов, которые, потеряв свое первоначальное осмысление, продолжают жить среди нас как важнейшие символы нашего сознания.

Развитие славянского язычества нельзя свести только к процитированной выше периодизации, почерпнутой из творения осведомленного древнерусского книжника. На определенном этапе становления древней славянской религии важнейшую роль играл бог Сварог, хозяин Неба, покровитель ремесел. Имя его носит общей для индоевропейских народов характер и связана с индийским словом "сварга" - Небо.

Культ Сварога со временем распался на культы его сыновей - Сварожича, бога огня, и Даждьбога, бога солнца. Даждьбог, судя по всему, играл важную роль в представлениях древних славян. В "Слове о полку Игореве", сохранившем множество мифологических образов, русские люди названы потомками бога солнца.

Кроме них, восточные славяне поклонялись также Велесу, богу скота и богатства, Стрибогу, богу ветров и бурь, Хорсу, также связанному с солнечным культом. Бог Ярило нес ответственность за прорастание хлебных злаков, Купало отвечал за созревание плодов, Суд ведал человеческими судьбами, Чур охранял межи между полями и всяческие границы. Значение некоторых богов остается загадочным: таковы Троян, целых четыре раза упоминаемый в "Слове о полку Игореве", и Семаргл, которого чаще считают богом семян и растений.

Были в славянском пантеоне и богини: Макошь, богиня собранного урожая и гаданий, Лада, хранительница домашнего очага и покровительница брака; Леля, богиня весеннего расцвета природы; Денница, олицетворение Утренней звезды. Богини Карна и Желя олицетворяли важнейший для язычника похоронных обряд: они отвечали за плач по умершему и огонь погребального костра - крады. Богиня Морена мыслилась как богиня темных сил природы - зимы, холодов, возможно и смерти.

Кроме персонажей высшей мифологии (богов и богинь) славяне населяли также свой мир и менее значительными существами: русалками (духами природы, первоначально жившими повсюду: в лесах, лугах, долинах, а не только в воде), лешими, водяными, домовыми, овинниками, банниками и целым сонмом других мелких божков и духов, память о которых не дошла до наших времен.

В 988 крещение Руси совершилось, однако языческие поверья были вытеснены новой верой далеко не сразу. Еще около двух веков сохраняло так называемое двоеверие, когда поклонение языческим божествам сочеталось со строительством христианских храмов и утверждением нового религиозного сознания. В виде различных народных обрядов и игр остатки славянской мифологии сохранились вплоть до ХIХ века, когда они были исследованы и осмыслены этнографами. Следы сюжетов древнеславянской мифологии сохраняют также былины, волшебные сказки, загадки, узоры на традиционных народных вышивках, резьба по дереву и многие другие проявления народного творчества. Многие из образов, порожденных славянским язычеством, мирно сосуществуют с веком научно-технической революции, и мы настолько привыкли к ним, что даже не замечаем их необыкновенности.

miona:

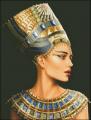

"Как ни крутите, не вертите, была на свете НЕФЕРТИТИ"...

Вчера утром по делам пришлось " галопчиком" сгонять в Ялту. И, как всегда по жизни, притормозила на 16 км шоссе Севастополь=Ялта в районе Тороповой Дачи. Почему? Правильно. Скала НЕФЕРТИТИ. На склоне горы на скале довольно отчетливо просматриваются черты Царицы. Сначала считала, что это природа, потом, в институте, ребята рассказали, что "это какой-то работяга с Севморзавода подправил скалу - пять лет трудился!" - за что ему низкий поклон!

Вчера утром по делам пришлось " галопчиком" сгонять в Ялту. И, как всегда по жизни, притормозила на 16 км шоссе Севастополь=Ялта в районе Тороповой Дачи. Почему? Правильно. Скала НЕФЕРТИТИ. На склоне горы на скале довольно отчетливо просматриваются черты Царицы. Сначала считала, что это природа, потом, в институте, ребята рассказали, что "это какой-то работяга с Севморзавода подправил скалу - пять лет трудился!" - за что ему низкий поклон!

А у меня по жизни лейбмотивом слова -как ни крутите, ни вертите...

Евгений Евтушенко. НЕФЕРТИТИ

Как ни крутите, ни вертите

существовала Нефертити.

Она когда-то в мире оном

жила с каким-то фараоном.

Но даже если с ним лежала,

она векам принадлежала.

И он испытывал страданья

от видимости обладанья.

Носил он важно облаченья,

произносил он обличенья.

Он укреплял свои устои,

но, как заметил Авиценна,

в природе рядом с красотою

любая власть неполноценна.

И фараона мучил комплекс

неполноценности...

Он комкал

салфетку мрачно за обедом,

когда раздумывал об этом.

Имел он войско, колесницы,

ну а она -- глаза, ресницы,

и лоб, звездами озаренный,

и шеи выгиб изумленный.

Когда они в носилках плыли,

то взгляды всех глазевших были

обращены, как по наитью,

не к фараону, к Нефeртити.

Был фараон угрюмым в ласке

и допускал прямые грубости,

поскольку чуял хрупкость власти

в сравненьи с властью этой хрупкости.

А сфинксы медленно выветривались,

и веры мертвенно выверивались...

Но сквозь идеи и событья

сквозь все,

в чем время обманулось,

тянулась шея Нефертити

и к нам сегодня дотянулась.

Она -- в мальчишеском наброске

и у монтажницы на брошке.

Она кого-то очищает,

не приедаясь, не тускнея

и кто-то снова ощущает

неполноценность рядом с нею.

Мы с вами часто вязнем в быте...

А Нефeртити?

Нефертити сквозь быт,

событья, лица, даты

все так же тянется куда-то...

Как ни крутите ни вертите,

но существует Нефертити.

1967

[/i]

mariatos:

» Институт наследования в древнем мире

а меня пока за комп не пускают... ( выложу через некоторое время. Правда тема у меня специфическая, но довольно интересная(надеюсь)писала научную работу по наследованию и завещанию в древней Руси.

__________

Один из древнейших правовых институтов – наследование, упоминание о котором можно найти в первых письменных источниках – глиняных табличках Шумера и египетских иероглифах.

В привычном нам виде основные институты наследственного права возникли в Древнем Риме, а впоследствии были восприняты гражданским правом иных народов и до сих пор составляют основу наследственного права всех развитых государств.

То, что теперь принято именовать семейным и наследственным правом регулировалось на Руси (в период после девятого века) в соответствии с каноническими правилами. Первоначально же действовали обычаи, связанные с так называемым языческим культом.

Таким образом, древнейшим источником русского семейного и наследственного права является обычай. Наряду с ним наиболее ранними письменными памятниками русского права являются тексты договоров Руси с Византией (911, 944 и 971 гг.) . Так же к числу древнейших источников права относятся церковные уставы князей Владимира Святославича и Ярослава Владимировича (X - XI вв.), содержащие нормы о брачно-семейных отношениях, нравственности и семье. (В данных уставах определялась и юрисдикция церковных органов и судов). Нельзя не упомянуть и о таком историко-правовом источнике как Русская Правда. До наших дней дошло более ста списков Русской Правды.

Понятие наследства возникает непосредственно с появлением частной собственности; вместе с тем наследственное право восточных славян, получившее распространение после образования Древнерусского государства, сохраняло многие черты патриархальных отношений . При наследовании по закону, т.е. без завещания, преимущества имели сыновья умершего. При их наличии дочери не получали ничего (на наследников возлагалась лишь обязанность выдать сестер замуж). Наследственная масса делилась, очевидно, поровну, но младший сын имел преимущество - он получал двор отца. Незаконные дети наследственных прав не имели, но если их матерью была раба-наложница, то они вместе с ней получали свободу. Право отца распоряжаться имуществом при составлении завещания не ограничивалось. Исключение из этого правила состояло в том, что он не мог завещать имущество дочери.

С принятием христианства происходит рецепция византийского брачно-семейного законодательства, основанного на канонических представлениях о браке.

Исследователи русской старины, еще спорят о том, когда и под каким влиянием появились в нашем семейном праве раздельность имущества супругов и приданое, находят следы того и другого установления еще до христианства или не замечают их и долго после. Несомненно, что церковь если не принесла на Русь, то укрепила здесь оба эти института, сообщив им большую юридическую определенность и нравственный смысл. Приданое — один из признаков раздельности имущества супругов; поддержание и укрепление этой раздельности было делом церкви, ибо она по уставам первых князей разбирала тяжбы между мужем и женой "о животе", то есть об имуществе. По крайней мере, она заботливо отстаивала имущественные права женщины. Сохранилось древнее пастырское послание, приписываемое русскому митрополиту XV века Ионе, к каким-то князьям, обижавшим свою мать-вдову, присвоившим себе ее опричнину, то есть долю, какую выделил ей муж из своего имущества. Строго напомнив обидчикам сыновний долг повиноваться матери, владыка грозит им в случае дальнейшего непослушания призвать их епархиального архиерея со многими священниками и, рассудив с ними вину ослушников по божественным правилам, покарать непокорных соборным неблагословением и духовною тягостью церковной, то есть епитимьей. Созывать церковный собор, чтобы оградить вдовьину опричнину от незаконных притязаний, значит признавать ее важным установлением не только гражданским, но и церковным. Права вдовы на законную долю имущества, оставшегося после мужа, как и на надел, данный ей последним при жизни, настойчиво выражены уже в Русской Правде, и выражены совершенно согласно с византийским законодательством; даже язык Правды в статьях об этом заметно приближается к техническим выражениям византийских кодексов. Еще строже ограждалась неприкосновенность приданого. Это было преимущественно заботою духовников, действовавших здесь нравственными средствами исповеди. Сохранились древние духовные завещания, в которых мужья, растратившие при жизни приданое своих жен, спешат возместить им эту растрату, чтобы не отвечать за то перед Богом на последнем суде.

Обычными источниками дохода женщины были результаты её рукоделия. Согласно «церковному уложению» Ярослава Мудрого, мужчина, крадущий лён у жены или бельё и ткани, изготовленные ею, подвергаются штрафу. Если муж умирал первым, жена имела право на оставленную ей собственность и на другую собственность, которой он мог обладать. Вдова признавалась главой семьи, если были дети и ей доверяли управление имением покойного мужа.

Так старалась церковь упрочить семейное положение жены. Действие ее усилий обнаруживалось, когда жена теряла свою житейскую опору, вдовела. Унося с собой эту опору, муж взамен ее оставлял жене свой отеческий авторитет: советница мужа становилась преемницей его семейной власти. Занимая независимое от детей имущественное положение, она получала опеку над малолетними детьми, пока оставалась вдовой, согласно с византийским законодательством, по которому мать и бабушка призывались к опеке предпочтительно перед всеми лицами, на которых возлагалось это дело по закону. Вообще ни в какой отрасли древнерусского права не отразилось так явственно влияние византийского законодательства, как в праве семейном.

В 1404 году одна вдова обратилась к митрополиту Киприяну с вопросом, как ей быть с приемышем, которого они с мужем приняли, не имея детей, а теперь муж умер без завещания. Митрополит отвечал, что, посмотрев в Номоканон, он нашел там два правила, из коих по одному муж наследует жене, а жена мужу при отсутствии родственников в восходящей или в нисходящей линии, а по другому приемыш наследует усыновившим его даже при родных детях и в равной с ними доле. На основании этих правил митрополит "рассудил и управил" так: вольна бездетная вдова во всем имуществе своего мужа, и как она захочет, так и распорядится в духовной грамоте своим и мужним имуществом; никто не может вмешиваться в ее распоряжение вопреки приведенным законам Номоканона и нашему определению, прибавляет владыка в заключение своего властного решения. Оба закона, выписанные Киприяном из Номоканона, суть постановления византийского законодательства, и один из них приведен почти в дословном переводе одной статьи Прохирона.

Читая духовные грамоты древних московских великих князей, мы видим, как это значение вдовы матери из частного общежития проникало в политический порядок. В завещании Дмитрия Донского читаем такое наставление отца детям: "Вы, дети мои, матери своей слушайте во всем, из воли ее не выступайте ни в чем". Преемник Дмитрия великий князь Василий в свою очередь пишет в духовной своему преемнику: "Приказываю своего сына кн. Василия своей княгине, а ты, сын мой, чти матерь свою и слушай своей матери в мое место своего отца".

В «Русской Правде», действующем законодательстве Киевской Руси, как уже вскользь упоминалось нами, были отражены нормы наследственного права. Было известно наследование по закону и наследование по завещанию. «Русская Правда» определила два различных порядка наследования по закону: один - для бояр, другой - для смердов. «Если умрет кто из бояр или дружинников, то князь не наследует, а получают наследство дочери, если сыновей не останется" - (ст. 9l). «Если смерд умрет бездетным, то наследует князь, если останутся в доме незамужние дочери, то выделить на них некоторую часть; если же будут замужем, то не давать и части. (ст.90). Смысл этих статей, ограничивающий право наследования смердов, заключается не в том, что дочери смерда не могут продолжить трудовой эксплуатации земельного участка. Все дело в стремлении князей к дальнейшему обогащению, в том числе и за счет выморочного хозяйства смерда. Бояре же, являвшиеся крупными землевладельцами, отстаивали право собственности на вотчины и право передачи их по наследству. Интересна по содержанию ст. 92, где в первой части воля умершего главы семьи выражена в форме завещания. Закон представлял завещателю полную неограниченную свободу распоряжения, он не был органичен кругом наследников. Наследодатель мог лишать некоторых детей наследства вообще. Если завещания не было, то по закону имущество переходило детям (сыновьям).

Статья 106 сформулирована более четко: «А мать (пусть) дает свое (имущество) тому сыну, который (был) добр (по отношению к ней, пусть он от первого мужа или от второго), а если все ее сыновья будут неблагодарны, то может отдать (свое имущество той) дочери, которая ее кормила». Русское право наследования имело еще некоторые особенности. Дочери при наличии сыновей наследства не получали (ст. 95). Младший сын имел пре имущество перед своими старшими братьями в наследовании двора отца (ст. 100). «Меньшему сыну отцовский двор». Дети одной матери, но разных отцов, наследовали имущество своих отцов. Но если умирал отчим, растратив имущество своих пасынков, то его дети были обязаны уплатить своим единоутробным братьям вес, что их отец утратил из имущества пасынков (ст. 104, 105). Жена не являлась наследницей основной массы имущества своего супруга (ст. 93), а получала только долю (выдел). «Русской Правде» известно деление детей на законных и незаконных. Под последними (ст. 98) подразумевались дети рабыни-наложницы, после смерти отца они не могли наследовать его имущество, но получали с матерью свободу. Нормами «Русской Правды» о наследовании закреплялись как права, так и обязанности наследников. Так, на наследников возлагалась обязанность выделить часть имущества церкви на помин души (ст. 92 и 93), а на наследников-сыновей - обязанность выдать сестер замуж, «как они могут». Наследственные отношения регулировались «Русской правдой» примерно так же, как и в других феодальных государствах Европы. Наследование допускалось по завещанию и по закону. Наследование по закону имело место во всех случаях, если не было завещания. При наследовании по закону наследниками первой очереди являлись сыновья умершего. Наследственное имущество делилось между ними в равных долях. Наследственное имущество матери поступало тому из детей, «...у кого она жила на дворе и кто ее кормил».

По старинному славянскому обычаю отцовский двор всегда без раздела передавался младшему сыну (ст. 100). Дочери умершего, имевшие братьев, к наследованию не призывались. Незамужние дочери, выходя замуж, получали от своих братьев лишь приданое. Поскольку порядок наследования в Киевской Руси носил сословный характер, дочери феодалов (если у них не было братьев) признавались наследниками, а дочери зависимых людей (смердов) наследовать не могли. Наследственное имущество крепостного крестьянина, не имевшего сыновей, поступало в распоряжение князя. В этом случае князь обязан был снабдить дочерей умершего приданым.

При наследовании по закону переживший супруг не становился наследником. «Если жена после (смерти) мужа останется во вдовах, – говорится в ст. 93 «Русской правды», – то ей дать выдел, она же является госпожой того, что ей завещал муж, но до (самого) наследства мужа ей дела нет» . Под словом «выдел» законодатель понимал возвращение жене ее имущества, находившегося под опекой мужа. Круг наследников по завещанию ограничивался лишь детьми и супругом. Внебрачные дети не могли наследовать своему отцу. Не могли наследовать своему отцу (господину) и дети рабынь.

В XII веке Киевская Русь приходит в упадок и распадается на двенадцать самостоятельных земель. Однако «Русская правда» во всех русских землях еще долго признавалась основным правовым кодексом.

Из Псковской Судной грамоты можно видеть, что в Древнем Пскове в пожизненное условное владение передавалась не только земля, как это было в других феодальных государствах, но и рыболовные угодья......

____________

вот небольшой отрывок моей работы..

Lapunya:

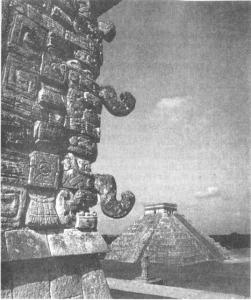

» лабиринты майя

я запала на майя...Ранее неизвестную систему лабиринтов с каменными пирамидами с небольшими храмами обнаружили на полуострове Юкатан мексиканские археологи. Специалисты подозревают, что племена майя были строителями не только уникальных наземных, но и подземных сооружений, многие из которых только предстоит обнаружить.

«У нас есть практически полная схема подземных тоннелей и лабиринтов, часть которых выходят к воде, а часть проходят даже под водоёмами», — рассказывает руководитель археологических раскопок Гильермо де Анда. Лабиринты являются довольно длинными, так как соединяют сразу 14 пещер, часть из которых затоплены. Учёные говорят, что согласно повериям майя, души умерших людей должен был сопровождать по подземным тоннелям пёс, который помогал умершим проходить через многочисленные испытания, после которых душа наконец-то могла перейти в загробный мир.

Необычным учёные называют тот факт, что некоторые пещеры, расположенные на территории современной Гватемалы, имеют выходы на поверхность. Единой точки зрения в отношении того, зачем умершим мог понадобиться выход наружу, у специалистов нет. Однако по мнению Уильяма Сатурно, эксперта по культуре племён майя из Бостонского университета, древние обитатели этих мест верили в реальность «со многими слоями». «Эти порталы между жизнью и смертью, где можно было потерять живых и найти мёртвых, имели важное общественное и религиозной значение для майя», — уверен он.

В одной из частей системы лабиринтов учёные обнаружили 90-метровую дорогу, которая заканчивается постройкой из колонн и водоёмом. Лабиринты проходят по территории сразу нескольких государств: юга Мексики, всей Гватемалы и севера Белиза. По оценкам археологов, большинство лабиринтов были построены в период с 250 по 900 год нашей эры. Отметим, что все следы цивилизации майя обрываются именно около последней временной отметки. Сейчас мексиканские археологи исследуют храмы и пирамиды, объединённые системой лабиринтов вблизи города Мерида (столица штата Юкатан).

Самая старая здешняя постройка имеет возраст 1 900 лет, другие были построены в период с 750 до 850 года нашей эры. «Здесь есть камни, огромные колонны и скульптуры священников, всё это находится исключительно в пещерах», — говорит Гильермо де Анда, чья команда уже полгода ведёт в этом регионе исследования. По его словам, несколько раз им довелось найти образцы керамики и человеческие останки.

Археологи говорят, что храмы наверху и пещеры под ними строились, скорее всего, одновременно, только вот верхняя часть конструкции предназначалась для живых, а нижняя — для мёртвых. Тем не менее, ряд специалистов предполагают, что вначале были построены только храмы, а лабиринты и пещеры появились уже после распространения древнего мифа майя о загробной жизни.

Amica:

» Цивилизация майя

Lapunya писал(а):

я запала на майя...

Евгения, мне тоже очень нравится читать про этот народ.

Пожалуй, продолжу твой рассказ.

*****

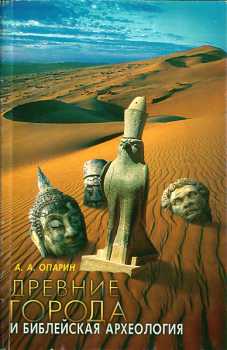

Источник: Опарин А.А. Древние города и Библейская археология

Часть III. Империи, отвергнувшие Бога

Глава 3

Цивилизация майя

История этого народа, так никогда и не создавшего единого государства по примеру ацтеков или инков, делится на три периода: первый — домайскую эпоху (за несколько веков до Р. Хр. по 317 год по Р. Хр.); второй — древний (с 317 по 987 год); третий — новый, который делится на период «майского ренессанса» — до 1194 года; период «мексиканского влияния» — 1194-1441 гг. и период упадка 1441-1697 гг.

1.

2.

2.

1. Пирамида в Веракрусе. Мексика.

2. «Дом трех окон», смотрящих на восход. Мачу-Пикчу. Перу.

Майя жили самостоятельными и независимыми родами, главными из которых были: тутуль шпу, кокомы, канепи, печи и чели. Каждое из этих независимых племен образовало город-государство, также независимое, с прилегающими землями и городками. Во главе их стоял правитель — «великий человек», избиравшийся пожизненно и пользовавшийся неограниченными правами. При нем существовал государственный совет. Древнейшими городами майя были Тикаль, Киригуа, Ица. В Х веке на земли майя вторгаются мексиканские племена тольтеков во главе с Кукульканом, которые слились с местным населением, привнеся в него свои обычаи.

В это время создаются новые крупные города-государства — Улималь, Майяпан и Чичен-Ица. Кроме этих, майя воздвигли еще десятки крупных городов-государств, поражающих путешественников своими размерами и красотой. Майя воздвигали великолепнейшие храмы и дворцы, многие из которых превосходили ацтекские и инкские. Разработки майя в области математики и астрономии опередили свое время на сотни лет, превосходя все европейские достижения тех времен. А многие из них поняты и оценены только в наше время. Следует отметить, что майя впервые изобрели цифру ноль и систему нумерации.

1.

2.

2.

1. Пирамида Магии. Мексика.

2. Пирамида Предсказателя. Майя. Мексика.

Достижения в архитектуре также не имели себе равных не только по красоте, но и по правильности архитектурных форм. Но за всем этим стояла зловещая религия майя — религия, которую можно смело назвать человеконенавистнической. Во главе жрецов стоял жрец «князь змей». Как это перекликается с тем древним змеем-сатаной, который прельстил Еву в Эдеме! У него был прекрасный аппарат помощников, которые, прежде чем достигали звания жреца, получали знания по астрономии, иероглифическому письму и астрологии. Были для жрецов даже своеобразные курсы повышения мастерства, где им читались специальные лекции.

1.

2.

2.

1. Пирамида I в Тикале.

Пирамиды такой формы выполняли двойную функцию.

Они были храмами богов и гробницами властителей.

2. Скульптурное изображение бога Чака. Майя.

Статуя бога Чак-Мооля.

Каждая из подобных статуй держит перед собой блюдо, предназначенное для даров и пожертвований.

Богами майя были Ицаина — Бог неба, Йум-Каам — Бог кукурузы, Шаман Эк — Бог Полярной звезды, Кукулькан — Бог ветра, Ах-Пучи — Бог смерти, и для каждого отдельного дня, и даже для цифр были у майя боги. Жертвоприношения майя и их религиозные обряды были еще ужаснее, чем у ацтеков, хотя во многом и походили на них. Жертвы повергались на алтарь, затем жрец также рассекал им грудь и вырывал сердце, окропляя кровью статую бога, после чего с трупа сдирали кожу, в которую облачался жрец. После этого человеческое тело разрубали на многие части, которые тут же поедались жрецами и знатью! Это был настоящий массовый каннибализм. Количество жертв достигало десятков тысяч в дни больших праздников и торжеств. Все население городов завывало от восторга на подобных ритуальных действиях. Люди теряли человеческий облик. Безнравственность и оргии приобретали все более и более широкий масштаб, превратив, наконец, некогда великие племена в мало на что способных деградировавших людей.

Храм майя. Мексика.

Человеческий разум в отрыве от Бога вновь потерпел полное поражение, показав свою ограниченность и слабость. Испанцы, встретившись с майя в 1502 году, уже через несколько лет под руководством Франсиско де Монтехо покорили некогда великую цивилизацию. Майя, когда-то воздвигавшие великие города, не смогли, будучи полностью разложенными нравственно, оказать сопротивление европейцам. В 1697 году был уничтожен последний город майя Тайясаль.

В свое время наш Господь Иисус Христос, находясь на земле, рассказал притчу, записанную в Евангелии от Матфея 7:24-27: «И так всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне: и пошел дождь, и разлились реки, …и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки… и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое». Эта притча относится как к отдельным людям, так и к государствам.

Барельефы Храма Воинов. Чичен-Ица. Мексика.

Те, кто строит свою жизнь на фундаменте веры, на живом камне, который есть Господь Христос, перенесут с Его помощью любые испытания и невзгоды и выстоят; а те, кто полагается на свой человеческий разум и силу, рано или поздно потерпят в своей жизни полнейший крах, что доказали три древнеамериканских народа — ацтеки, инки и майя.

*****

Ссылка на книгу А. А. Опарина "Древние города и Библейская археология".

Обложка:

Содержание:

Предисловие

Часть I. Библейская археология

1. Золотой Вавилон

◦Город поднимается из небытия

◦Вавилонская башня

◦Висячие сады Семирамиды. Болезнь Навуходоносора

◦Цари Валтасар и Дарий

◦Вавилон (династии и правители)

2. Верою пал Иерихон

◦Краткая история города

◦Стены, павшие наружу

3. И остановилось солнце…

◦И день такой был

4. Престол Ваала

◦Религия древних ханаанеев

◦По следам Иисуса Навина

5. Дворец царицы Есфирь

◦Столица древнего Элама

6. «Встань, иди в Ниневию…»

◦Забытая властительница мира

◦Дворец Сеннахириба рассказывает…

◦Столица переносится в Ниневию. Пророк Иона

◦Древняя Ассирия. Правители с 2100(?) по 1432 год до Р. Хр.

7. Содом и Гоморра

◦Асфальтовое или Мертвое море

◦Серный дождь

8. Допотопный мир

◦Археологические иллюстрации Эдемского сада

9. Великий потоп

◦Свидетельства древних рукописей и городов

10. Страна гордых фараонов

◦Мумии древних властителей

◦Археологические иллюстрации к библейскому Египту

◦Великие пирамиды

11. Свитки Мертвого моря

◦Кумранская община

12. Древняя Месопотамия

◦Первые города-государства

◦Свидетельства древних городов

◦Ур Халдейский

Приложение. Древнейшее свидетельство о Христе и христианах

Часть II. Города Библии. Краткий словарь-справочник

| А | Б | В |

| Г | Д | Е | И | К | Л | М |

| Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ш | Э | Ю | Я |

Часть III. Империи, отвергнувшие Бога

1. Царство ацтеков

2. Империя инков

3. Цивилизация майя

Список использованной литературы

*****

Если понравится эта статья, то выложу и другие, которые нашла про майя.

Lapunya:

» Пирамиды Майя

Amica писал(а):

Евгения, мне тоже очень нравится читать про этот народ.

да, умнейшие были люди!

Amica писал(а):

Пожалуй, продолжу твой рассказ.

а я дополню немного

Пирамиды Майя - древние пирамиды, созданные цивилизацией древних индейцев Майя. Расположены преимущественно на территории Мексики на полуострове Юкатан. Пирамид в Мексике довольно много. Многие из них погребены под слоем земли, покрыты густой тропической растительностью и представляют собой просто зеленые холмы. Большинство пирамид — многослойные сооружения. Самая древняя пирамида находится внутри, а над ней существуют несколько более поздних надстроек и облицовок.

Пирамиды в Мексике являются не только творением рук майя, здесь есть и пирамиды других цивилизаций. Некоторые пирамиды имеют двойную структуру, которые состоят из двух пирамид: пирамид майя и пирамид ацтеков, находящихся одна в другой, подобно матрёшке. Древнейшие пирамидальные сооружения обнаружены в столице тольтеков — Туле, они окружены странными многотонными каменными головами загадочных существ. Известны и пирамиды Теотиуакана, столицы ацтеков. В Теотиуакане хорошо сохранились две крупнейшие пирамиды — Солнца (225 м. в основании и 65 м. в высоту) и Луны (около 150 м. в основании и 42 м. высотой), а также храм самого «популярного» из богов майя — Кецалькоатля, олицетворявшего доброе и светлое начало. Сооружения расположены так же, как три звезды в Поясе Ориона.

Другая известная пирмида - пирамида в Чолула — самая большая в мире, по объему она превосходила пирамиду Хеопса. Сейчас большая часть пирамиды разрушена и представляет собой холм, заросший лесом, на вершине которого высится католический храм. Еще одна впечатляющая группа пирамид — Митле и Монте — Альбана — находится вблизи города Оахаки.

Наиболее известные пирамиды Майя расположены на полуострове Юкатан. Это пирамиды в Чичен-Ице, Тулуме, Кобе, Эк-Баламе и Ушмале.

Чичен Ица известна своей пирамидой Кукулькана (так она называется на языке майя) или пирамидой Кетцалькоатля (то же самое на языке тольтеков). Эта пирамида майя даже вошла в новый перечень семи чудес света. Чичен Ица - это целый город, который вначале принадлежал майя, потом тольтекам, а затем ацтекам. И хотя на сегодняшний день взору туристов открывается значительная часть Чичен Ицы (более шести квадратных километров), всё ещё очень много построек не раскопано. Кроме пирамиды Кетцалькоатля здесь Вы увидите Поле для игры в мяч, Храм Воинов, Группу тысячи колонн, Древнюю обсерваторию, Храм Черепов.

Пирамиды в Тулуме расположены приблизительно в полутора часах езды от Канкуна. Комплекс в Тулуме для посещения туристами открывается в 8 или 8:30 утра. Здесь пирамиды не настолько величественны и загадочны, как пирамиды в Чичен Ице, зато здесь очень красиво и недалеко находится море.

miona:

Так как Эльфи со всей ответственностью за исполнение желаний нацелилась на хорошую погоду для всех, у нас, со всей природной...дури, впервые за 7 последних лет, в субботу утром ломанулся... тропический ливень.

Выдержки распечатки зачитывала моя дочь. Давно не видела такого интеллектуального единения соседей! Прекрасная диссертация, Машенька!

Выдержки распечатки зачитывала моя дочь. Давно не видела такого интеллектуального единения соседей! Прекрасная диссертация, Машенька!

Амика, Женечка. В Мексике были в начале ноября. Как -то народу было немного. Может, аура этих мест, может, я-мы слишком эмоционально настроены...

Но - все время как-то спиной чувствовали. что мы не одни, что дух хозяев этих мест рядом, до жути...

Amica:

» и снова о майя

Евгения, выложу ещё кое-что про майя, раз уж о них зашла речь, хорошо?Культура древних цивилизаций. Цивилизация майя.

Цитата:

Наиболее оригинальной и высокоразвитой среди мезоамериканских цивилизаций считается цивилизация майя (3000 г. до н. э. - XVI в. н. э.). Этот народ, обладающий гениальными творческими способностями, называют одним из самых выдающихся народов на планете.

Историю и культуру народа майя принято делить на три основных периода, границы между которыми весьма подвижны:

• период формирования (1000 г. до н. э. - 317 г. н. э.);

• Древнее царство (317 - 987 гг. н. э.);

• Новое царство (987 г. н. э. - XVI в.).

Согласно преданиям, майя пришли на территорию теперешней Мексики из Гондураса и Гватемалы. Повсеместный рост их городов предполагает однозначный вывод: до своего прихода сюда майя уже обладали единой и древней культурой.

Новая территория майя имела форму треугольника. Его углы образовывали города Вашактун, Паленке, Копан. Остальные центры, возникшие позднее, находились на сторонах треугольника и внутри него. Тогда проявилась еще одна специфическая черта майя - расширение земель шло от периферии к центру, а не наоборот, как повсюду.

Майяские города-государства (самые крупные и известные из них - Тикаль, Копан, Чичен-Ица, Ушмаль) были средоточием власти и культуры. Они имели свою схему застройки. Ядро (ритуальная, храмовая зона) располагалось на холме. Вокруг него находились дворцы жречества и знати (амельхенов). Обычно это были монументальные дворцы из камня и извести в один-пять этажей, расположенные на террасах и платформах, фасадом ориентированные на восток. Они имели свои алтари, бани, были обставлены простой, но удобной мебелью (кроватями из прутьев, деревянными и каменными скамейками, столами и ширмами).

На периферии, у подножья холма располагались деревянные двух- и четырехкомнатные хижины простых горожан, крытые пальмовыми листьями.

Во главе города-государства стоял халач-виник ("великий человек"). Его власть была наследуемой, пожизненной и неограниченной.

Чтобы подчеркнуть избранность и исключительность правителя, воплощения божественных сил на земле, его лицо украшалось изощренной татуировкой, нос с помощью пластического вещества наращивался до размеров огромного орлиного клюва, зубы затачивались и украшались нефритовыми пластинками, а мочки ушей прорезались и вытягивались с помощью индюшиных яиц.

Костюм подчеркивал священный сан халач-виника. Он был украшен блестящими цветными узорами из раковин, древесины, камней и перьев. Множество ремней, браслетов, нагрудников, наколенников имело священные узелки, талисманы и амулеты. Его головной убор, оформленный в виде животного, должен был символизировать тесную связь с богом.

Майяская знать называлась амельхенами - от слова "альмехенооб", букв. "те, кто имеет оба имени": по отцу и по матери. Мужчины простого происхождения носили только имя отца, а дочери - только матери; кроме этого, каждый человек имел имя, данное ему при рождении, и имя, характеризующее его внешний вид (прозвище).

Простолюдины делились на две группы:

• зависимые, но лично свободные земледельцы, рабочие, ремесленники;

• рабы, не принесенные в жертву богам пленные, должники и уголовники.

Низшие люди составляли соседскую общину, сообща владея землей. Их занятиями по преимуществу были земледелие и птицеводство (индейки, утки). Они возводили пирамиды и дворцы, прокладывали между городами широкие, вымощенные камнем "белые дороги". В среднем дороги имели ширину 10 м и протяженность около 100 км, были приподняты над местностью на 0,5-2,5 м и представляли собой прямую линию. Все майя были религиозны. Мир в их представлении был сложным образованием, наводненным священными силами. Творцом всего сущего они считали бога Хунаб Ку. Он имел сына Ицамну (господина небес и верховного бога - основателя жречества), отождествляемого с Солнцем (порядком, теплом, светом, мужским началом).

Согласно мировоззрениям майя, боги и человек должны взаимно заботиться друг о друге. Боги дают людям жизнь, здоровье, богатство и счастье, а люди должны давать им свою энергию и кровь.

Отсюда идея об исключительной важности любой формы жертвоприношений. Ими могли быть цветы, пища, любимые животные и украшения, произведения искусства и ароматические смолы - все, что только дорого сердцу. Более серьезным видом жертвы считалось прокалывание языка, гениталий, щек и губ колючей проволокой или женская кровь. Майя были убеждены: раны в теле человека служили проходом сверхъестественных сил и предков в мир людей. С их помощью передавалась энергия звезд и светил на землю. Так достигались реальная взаимосвязь и единство всех уровней космоса и земного сообщества.

Более жестокие жертвоприношения - ритуальные убийства и каннибализм - совершались в особо критических случаях (природные катаклизмы, политические события, эпидемии). Ритуал каннибализма осуществлялся лишь с одной целью - обрести достоинства умершего.

К повседневным ритуальным действиям относились воскурение душистых растений, молитвы, посты (воздержание от соли, перца, мяса и секса), исповеди (публичные рассказы о грехах с целью очищения души), культовые танцы и песни.

Историю и культуру народа майя принято делить на три основных периода, границы между которыми весьма подвижны:

• период формирования (1000 г. до н. э. - 317 г. н. э.);

• Древнее царство (317 - 987 гг. н. э.);

• Новое царство (987 г. н. э. - XVI в.).

Согласно преданиям, майя пришли на территорию теперешней Мексики из Гондураса и Гватемалы. Повсеместный рост их городов предполагает однозначный вывод: до своего прихода сюда майя уже обладали единой и древней культурой.

Новая территория майя имела форму треугольника. Его углы образовывали города Вашактун, Паленке, Копан. Остальные центры, возникшие позднее, находились на сторонах треугольника и внутри него. Тогда проявилась еще одна специфическая черта майя - расширение земель шло от периферии к центру, а не наоборот, как повсюду.

Майяские города-государства (самые крупные и известные из них - Тикаль, Копан, Чичен-Ица, Ушмаль) были средоточием власти и культуры. Они имели свою схему застройки. Ядро (ритуальная, храмовая зона) располагалось на холме. Вокруг него находились дворцы жречества и знати (амельхенов). Обычно это были монументальные дворцы из камня и извести в один-пять этажей, расположенные на террасах и платформах, фасадом ориентированные на восток. Они имели свои алтари, бани, были обставлены простой, но удобной мебелью (кроватями из прутьев, деревянными и каменными скамейками, столами и ширмами).

На периферии, у подножья холма располагались деревянные двух- и четырехкомнатные хижины простых горожан, крытые пальмовыми листьями.

Во главе города-государства стоял халач-виник ("великий человек"). Его власть была наследуемой, пожизненной и неограниченной.

Чтобы подчеркнуть избранность и исключительность правителя, воплощения божественных сил на земле, его лицо украшалось изощренной татуировкой, нос с помощью пластического вещества наращивался до размеров огромного орлиного клюва, зубы затачивались и украшались нефритовыми пластинками, а мочки ушей прорезались и вытягивались с помощью индюшиных яиц.

Костюм подчеркивал священный сан халач-виника. Он был украшен блестящими цветными узорами из раковин, древесины, камней и перьев. Множество ремней, браслетов, нагрудников, наколенников имело священные узелки, талисманы и амулеты. Его головной убор, оформленный в виде животного, должен был символизировать тесную связь с богом.

Майяская знать называлась амельхенами - от слова "альмехенооб", букв. "те, кто имеет оба имени": по отцу и по матери. Мужчины простого происхождения носили только имя отца, а дочери - только матери; кроме этого, каждый человек имел имя, данное ему при рождении, и имя, характеризующее его внешний вид (прозвище).

Простолюдины делились на две группы:

• зависимые, но лично свободные земледельцы, рабочие, ремесленники;

• рабы, не принесенные в жертву богам пленные, должники и уголовники.

Низшие люди составляли соседскую общину, сообща владея землей. Их занятиями по преимуществу были земледелие и птицеводство (индейки, утки). Они возводили пирамиды и дворцы, прокладывали между городами широкие, вымощенные камнем "белые дороги". В среднем дороги имели ширину 10 м и протяженность около 100 км, были приподняты над местностью на 0,5-2,5 м и представляли собой прямую линию. Все майя были религиозны. Мир в их представлении был сложным образованием, наводненным священными силами. Творцом всего сущего они считали бога Хунаб Ку. Он имел сына Ицамну (господина небес и верховного бога - основателя жречества), отождествляемого с Солнцем (порядком, теплом, светом, мужским началом).

Согласно мировоззрениям майя, боги и человек должны взаимно заботиться друг о друге. Боги дают людям жизнь, здоровье, богатство и счастье, а люди должны давать им свою энергию и кровь.

Отсюда идея об исключительной важности любой формы жертвоприношений. Ими могли быть цветы, пища, любимые животные и украшения, произведения искусства и ароматические смолы - все, что только дорого сердцу. Более серьезным видом жертвы считалось прокалывание языка, гениталий, щек и губ колючей проволокой или женская кровь. Майя были убеждены: раны в теле человека служили проходом сверхъестественных сил и предков в мир людей. С их помощью передавалась энергия звезд и светил на землю. Так достигались реальная взаимосвязь и единство всех уровней космоса и земного сообщества.

Более жестокие жертвоприношения - ритуальные убийства и каннибализм - совершались в особо критических случаях (природные катаклизмы, политические события, эпидемии). Ритуал каннибализма осуществлялся лишь с одной целью - обрести достоинства умершего.

К повседневным ритуальным действиям относились воскурение душистых растений, молитвы, посты (воздержание от соли, перца, мяса и секса), исповеди (публичные рассказы о грехах с целью очищения души), культовые танцы и песни.

Источник: Культурология: Конспект лекций. (Авт.-сост. Оганесян А.А.). - М.:Приор,2001.-с.107-109.

И ещё одна статья.

Градостроители майя.

На первый взгляд кажется, что от великих цивилизаций нас отделяют тысячелетия. На самом же деле – несколько веков. Ведь последний город майя сдался испанским завоевателям только в 1697 году.

Древняя культура майя достаточно тщательно изучена, особенно хорошо дела на этом фронте пошли, когда наш соотечественник Юрий Кнорозов расшифровал иероглифы майя. До этого момента (до 50-х годов XX века) ученые полагали, что майя были миролюбивым народом, занимавшимся строительством городов и земледелием. Также было принято думать, что каждый город был частью огромного государства, древнего и могущественного.

Как выяснилось – нет. Разные города майя (они расположены на территории современных Мексики, Гватемалы, Белиза, Сальвадора, Гондураса) представляли собой отдельные независимые образования. Общность языка и культурных традиций не удерживали жителей одного города от вероломных нападений на другие города. Эти нападения странны и по той причине, что территории побежденных соседей никогда не присоединяли к своей.

Захваченные в ходе военной операции пленные, как правило, приносились в жертву богам. Это тоже можно понять из многочисленных записей, обнаруженных на столбах и стенах храмов. Что тоже развеяло миф о майя как об исключительно цивилизованном народе. Человеческие жертвоприношения, по убеждениям майя, должны были продлить жизнь богам – политеистическая религия этого народа подразумевала, что боги тоже могут расти, изменяться, стареть и умирать.

Совершались кровавые обряды самыми разнообразными способами – от повешения до закапывания заживо. Самым жестоким способом было, конечно, вспарывание брюшины и вырывание из грудной клетки ещё бьющегося сердца. Такое обычно проделывали с захваченными врагами, но не только они становились жертвами жрецов. Сохранились свидетельства, что на жертвенный алтарь отправлялись и сограждане, причем и высокопоставленные.

При изучении цивилизации майя выделяют несколько периодов. Их названия и хронология таковы: ранний доклассический (около 2000 – 900 годы до н.э.), средний доклассический (900 – 400 годы до н.э.), поздний доклассический (400 год до н.э. – 250 год н.э.), ранний классический (250 – 600 годы н.э.), поздний классический (600 – 900 года н.э.) и постклассический (900 – 1521 годы н.э.). Эта строгая научная информация ни в коей мере не объясняет, почему города майя начали приходить в упадок, их населения сокращаться, а междоусобица усиливаться.

А вот процессы, окончательно погубившие великую цивилизацию, проходившие в колониальный период, длившийся с 1521-го по 1821 год, совершенно очевидны. Великие гуманисты и христиане - мало того, что завезли грипп, оспу и корь, - огнем и мечом образовывали на американском континенте свои колонии.

То, что раньше не шло на пользу майя, – разрозненность и отсутствие единого управляющего центра государства, не пошло на пользу и завоевателям. Каждый город являл собой отдельное воинственное государство, и приходилось прилагать все новые и новые усилия, чтобы захватить территорию.

А города майя строили с большим умением и размахом. Стоит упомянуть Ламанай, Кахаль Печ, Эль Мирадор, Теотиуакан, Калакмуль, Тикаль, Чичен-Ицу, Ушмаль, Копан. Некоторые из этих городов существовали более тысячелетия. Развалины каждого из них - подарок археологам и историкам.

Самое удивительное, что представителей майя можно встретить и сейчас. На полуострове Юкатан – в Белизе, Гватемале и Гондурасе – проживает до 6,5 миллионов майя. Они уже не строят своих удивительных городов-обсерваторий и, вероятно, отказались от двадцатеричной системы счисления, распространенной среди их предков, но сохранили остатки своих верований (правда, в жертву теперь приносят, максимум, домашнюю птицу), одежду, расшитую традиционными узорами, и неповторимую внешность – сходство между изображениями людей на стенах древних городов и теперешними майя бывает просто поразительным.

Большой интерес вызывают представления угасшей цивилизации о времени и космосе. Цикличное время майя, связанное с природными и астрономическими явлениями, отображалось в различных календарях. Согласно одному из предсказаний, очередной (последний) цикл завершится 22 декабря 2012 года. Конец цикла будет ознаменован наводнением, после чего погибнет этот мир, родится новая вселенная и начнется новый цикл… Что ж, у нас есть все шансы убедиться в достоверности предсказаний майя.

Источник: сайт "1001 чудо света - коллекция мировых чудес".

miona:

» ЗАГАДОЧНЫЕ ИНКИ

]

ЗАГАДОЧНЫЕ ИНКИ.

Инки – одно это название рождает больше для современного человека, интересующегося историей, больше загадок и вопросов, чем ответов. Загадочная древняя цивилизация, на краткий миг истории промелькнувшая в Латинской Америке и ушедшая в небытие музеев после прихода испанских завоевателей...

Кто они были, эти инки? Современные ученые уверены в том, что не было на Земле такого народа. Инками называли себя не какое-то племя или союз племен, а лишь знать, небольшая часть этой великой империи. Иными словами, инки – это правящая элита, власть и закон. Только потом не слишком разборчивые европейцы стали называть всех живущих на территории империи (а это нынешнее Перу, часть Боливии, Эквадора и Чили) инками.

А ведь государство инков включало в себя множество народов и племен, и даже самый многочисленный из них называли себя кечуа, а не загадочными инками....

Откуда же взялись эти инки – в ответе на этот вопрос легенда переплетается с явью, рождая смесь мифа и правды. Возможно, они были лишь потомками вождей одного из племен индейцев. Но ведь сами инки рассказывали о себе другое – то, что записал со слов оставшихся в живых вождей их потомок и историк Гарсиласо де ла Вега.

Из уст в уста передавалось среди инков это предание – о том, как однажды первый инка – Манко Капак и его сестра-жена Мама Окльо, выполняя священную волю своего великого отца Солнца-Инки, вышли из вод заповедного озера Титикака, чтобы создать огромную страну, где будут поклоняться их божественному отцу.

Божественный отец подарил им волшебный жезл, который и должен был отыскать лучшее место для строительства города, который и должен будет стать столицей новой великой империи. Империи Солнца...

Именно с первого инки, сына Солнца и началась династия правителей инков, каждый из которых все расширял пределы империи. Насчитывается двенадцать преемников легендарного первого инки. Их царствие продолжалось почти двести лет, пока на горизонте истории не возник инка Пачакути...

По мотивам его биографии смело можно было писать романы и ставить художественные кинофильмы. Он был младшим сыном наместника-инки города Куско. Когда в начавшейфся войне его отец перешел на торону врага, то именно Пачакули победил захватчиков и был назначен новым правителем города...

Но потом он внезапно захватил правителя всей империи инков и стал новым верховным инкой, перенеся при этом столицу империи в родной Куско...

Именно с ним связано создание новой истории инков – по легенде, Пакачули велел уничтожить все предыдущие «документы», как недостойные великой империи инков. Многие даже его имя – Пакачули – переводят как инкское название «Конец старой и начало новой эпохи...»

Все, что совершали прежние инки до этого, практически бесследно кануло в Лету, нам остались лишь имена даты и предания, дошедшие через третьи руки. Но, как компенсацию исчезнушей истории, Пакачули повелел подробно записывать все свои деяния. Так в дальнейшем поступали и все его наследники....

В 1438 году, первом году его правления, империя инков обрела новую столицу и новую историю. У империи даже появилась новая должность официального историка – им обычно становился кто-нибудь из родствеников правителя, тщательно, с усердием описывающий его новые походы и победоностные битвы. Именно тогда армия инков стала захватывать берега озера Титикака. Инки завладели многотысячными стадами лам и альпак. Это было не только мясо, а также транспорт и одежда. Неслучайно Пакачули объявил эти стада собственостью правителя...

Пакачули сменил на престоле его сын (вообще у Пакачули было не менее ста сыновей и пятдесят дочерей!) – инка Тупак Юпанки, ставший великим полководцем и удачливым императором-завоевателем. Ему на смену пришел племянник – Уайна Капак. Именно эти трое инкских владык и создали великую империю инков, на землях которй жило более десяти миллионов человек. В период своего недолгого расцвета она превосходила воинской мощью прославленную Римскую империю....

Инки были умными правителями, планирующим свои действия на десятилетия вперед. Так захват территорий соседей был по возможности бескровный, без резни и пожарищ. Инки бережливо относились даже к своим будущим потенциальным владениям, предпочитая, в отличие от испанцев, живых сельчан разоренным пустынным землям...

В империи инков царила железная дсциплина – труд был обязателен, работать должны были все. Даже все посевы и сбор урожая начинался с личного примера великого инки в Куско.

В этой развитой цивилизации не было денег и поэтому все решалось путем товарообмена, который осуществляла верховная власть, соединяя нитью великолепных дорог далекие провинции и разные климатические зоны.

У инков существовало даже подобие будущей науки статистики – все население было поделено на возрастные группы и была подсчитана нагрузка на каждого, сответствующая его возможностям.

Для выполнения тяжелых работ (в шахтах, посадки коки и общественное строительство) и службы в инской армии назначалась специальная принудительная повинность, называемая мита. Ее несли здоровые мужчины в расцвете сил и она длилась три месяца в году.

В инской империи существовали специальные запасы – на случай войны, неурожая, стихийных бедствий и даже для помощи неимущим, престарелым и калекам. В специальных хранилищах лежали запасы маиса, одежды, оружия и многого другого на десятилетия вперед. Запасы, которыми инки так и не успели воспользваться и которые большей частью достались неблагодарным испанцам...

Когда умирал верховный инка, потомок «божественого солнца», то по традиции его тело бальзамировали и мумию оставляли во егоидворце. Новый владыка вынужден был строить себе новый дворец...

Законной женой верховного инки могла быть только его сестра, а все остальные сотни его женщин были лишь наложницами, из которых самыми прекрасными считались юные красавицы-девственицы – «невесты Солнца». Для их выбора специальный государственный чиновник объезжал даже самые отдаленные места империи, выбирая среди десятилетних самых красивых и наиболее совершенных девушек, которых потом четыре года обучали искусству приготовления пищи, ткацкому ремеслу и т.д.

По прошествии этих лет из девушек снова выбирали лучших, которые и становились «невестами солнца». Они должны были хранить свою девственность, которую «имел право нарушить» только сам великий инка. Число его женщин могло доходить до трех тысяч!

Уникальным творением инков были дороги – еще в цивилизованном 19-том столетии главная дорога инков оставалась самым длинным шоссе в мире! Оно находилось в великолепном состоянии, а ведь инки не знали не колеса, ни повозки. У инков даже существовала государственная почта, где работали специально отобранные, прошедние тренировку бегуны.

Как не сильна была в те годы армия инков, она все же не сумела спасти страну от беды, которая пришла изнутри. Когда правитель Уайн Капак внезапно умер, то на престол вступил его старший законный сын Уаскар. Но в другом городе жаждал власти его сводный брат Атауальпа...

В этой борьбе за трон инков погибло более 150 тысяч человек, была уничтожена большая часть родни обоих правителей и убиты лучшие полководцы. Наверное, последний правитель великой империи инков Атауальпа больше боялся своих уцелевших родственников, чем чужаков испанцев.

Эта ошибка стоила ему жизни – вскоре он был захвачен в плен отрядом Франсиско Писсаро. Император великой империи попал в плен к безжалостному человеку, который еще недавно был всеми презираемым неграмотным простым испанским свинопасом. И этот человек сумел обхитрить владыку почти целого континента, заставив его заплатить чудовищный по размерам выкуп, на который можно было легко прокормить целую европейскую страну.

Взяв золото, Писсаро все-таки нарушил свое слово и «осудил» уже ставшего ненужным правителя инков на смерть... Великолепные, не имеющие подобных по мастерству и дизайну золотые украшения из доставшегося выкупа были пущены в переплавку. Индейцы вновь и вновь поднимались на борьбу с чужаками – но теперь все было бесполезно. Когда одни из них боролись с испанцами, другие племена и города испанцам помогали, расчитывая с помощью чужого невиданого оружия и наводящих ужас лошадей захватить престол великого инки и уничтожить конкурентов, отомстить за убитых родственников. Сведение счетов между инками зашло слишком далеко – никто не верил никому . Итог – каждый умирал в одиночку, а испанцы тем временем захватывли все новые и новые земли, на первых порах обещая их правителям поддержку во всем. Как те потом раскаивались в том, что поверили чужакам и сами себя обрекли на почетную неволю или ужастную смерть...

Многие вожди инков в борьбе с испанцами оказались способными учениками - стали перенимать их тактику . Так, отбив у испанцев лошадей, индейцы заводили свою кавалерию и даже артиллерию, заставив пленных испанцев стрелять из своих же пушек сородичей... Но это уже не могло помочь – слишком много жадных чужаков оказалсь на земле инков...

Последним великим инкой (в еще незахваченной части империи) стал Тупак Амару Первый, который тоже потерпел поражение и был казнен. Так и закончилась короткая история великой империи инков, оставив посе себя множество неразгаданных загадок..

Инки не писали книг, а узелковые записи – это вовсе не исторические хроники, как думали когда-то. Остались руины древних городов и великолепные, красочные инкские легенды, передаваемые из поколения в поколение...

Путями строителей страны “Четыре стороны Света”

Перуанские Анды – самые труднопроходимые горы на Земле. Кажется невероятным, чтобы здесь, где происходят сильные землетрясения, свирепые бури возникла великая цивилизация, цивилизация инков (правильнее инка) Они достигли высокоразвитого социального строя, не овладев даже колесом, не имея письменности и не приручив лошадей. Эта цивилизация, вне всякого сомнения, является одной из самых удивительных. К моменту прибытия испанских конкистадоров империя инков простиралась вдоль Тихоокеанского побережья и по высокогорьям Кордильер от нынешней северной границы Эквадора по всей территории Перу и достигала на юге реки Мауле в центральном Чили. В момент своего наивысшего расцвета древнее государство инков имело численность населения более 10 миллионов человек. Индейцы называли свою страну "Четыре Стороны Света".

Каменные города

Столицей империи был город Куско, чье название на местном яэыке кечуа означает "пуп земли". Согласно легенде, его основали Манко-Капак и Мама-Окло, двое детей Солнца. Город имел величественные монументальные постройки, грандиозные храмы и дворцы с непривычной строгостью архитектурных линий. И это построили люди, у которых не было символической математики. Но они обладали большим инженерным мастерством. Они жили среди камней и строили из камня. Каменные города инков, расположенные в горах всегда оставались неразрешимой загадкой для исследователей: как инки достигли такого мастерства каменной кладки.

Инки рассматривали камень не только как прочный, в изобилии имеющийся, строительный материал, они обожествляли его. На скалах, в честь мумий предков, почивающих в искусственных пещерах, они вырезали замысловатые рисунки, которые окропляли кукурузным пивом или кровью жертв.

В Куско есть место, где был расположен храм Кориканча, посвященный Виракоче в доколумбову эру. Сам храм давно почти исчез. Испанцы сохранили прекрасный фундамент инков и нижнюю часть немыслимо прочных стен, возведя на них собственный грандиозный колониальный собор. Землетрясения 1650 и 1950 годов почти полностью разрушили испанский собор Святого Доминго, стоявший на месте храма Виракочи, и оба раза приходилось отстраивать его заново. Однако фундамент и нижние стены, сооруженные инками, всегда оставались целыми. Такая устойчивость обеспечивалась особенностями конструкции, основу которой составляла элегантная система перевязки многоугольных блоков.

Рядом с Куско на высоте почти 4000 метров над уровнем моря инки построили крепость Саксаюаман, которая охраняла подступы к столице. Огромные каменные глыбы составляли три зигзагообразных ограждения, поднимавшихся одно над другим и образовывавших три линии защиты. Внешняя стена была сложена из невероятно больших блоков, достигавших 9 метров в высоту, 5 метров в ширину и веса до 400 тонн!

Стены построены из бессчетного количества идеально пригнанных друг к другу блоков из зелёного порфира, причем все они были разного размера и формы и взаимно перекрывали стыки в невероятном количестве угловых соединений. Вырубить таким образом отдельные блоки и соединить их в такую сложную систему могли только мастера своего дела. На некоторых блоках можно насчитать 12 углов и сторон только в одной плоскости, причем в зазоры на стыках с соседними блоками не удастся всунуть даже лезвия бритвы.

Как инки не имея вьючных животных, не имея колес, железных орудий могли передвигать и устанавливать камни? Ответить на эти вопросы попытались несколько специалистов в различных областях науки: профессор архитектуры Калифорнийского университета Жан-Пьер Процен, антрополог и строительный подрядчик Эд Франгмон, архитектор Винс Ли.

Как инки достигали идеальной подгонки? Ученые решили повторить фрагмент кладки с помощью орудий, которыми могли пользоваться инки. В древней каменоломне были найдены округлые камни, которые возможно были принесены с реки. Используя их, как молоток, ученые обнаружили, что они не хуже стального долота, орудия каменотеса наших дней. Чтобы создать фаску камня использовали молоток поменьше. Результат действия каменных инструментов оказался аналогичен следам, оставленным инками на каменной кладке: грубо обработанная поверхность в центре блока и гладкая по кромке. Но как индейцы подгоняли камни друг к другу? В незаконченной стене были найдены важные свидетельства: Для точной подгонки камней инки сначала делали отметки на нижнем камне, месте установки следующего камня, потом оббивали каменными молотками. Повторные примерки позволяли им улучшать каменные стыки. Место куда вдавливалась каменная пыль, мастера обрабатывали повторно. Исследователям, используя каменные молотки помельче, чтобы не повредить каменные кромки, удалось обработать поверхность за несколько часов. Ученые смогли достичь искусства инков. Но данный метод хорош для малых блоков. С увеличением их размеров, становится труднее ими маневрировать.

Попытка применить метод проб и ошибок для подгонки больших каменных блоков обескураживает. Но не смотря на размеры сохранившихся блоков, кладка несет в себе признаки того же мастерства. Все аккуратно и без цемента.

Как инки осуществляли подгонку массивных блоков? Как считают ученые, ответ на это дает простой строительный инструмент скрайб (scribe – писец). Он позволил бы инкам без дополнительных примерок подгонять камни.

Скрайб (рис. 2) сочетает в себе уровень и измерительный инструмент, т.е. позволяет копировать ответную сторону. Концом А ведем вдоль обработанной поверхности (1). Необходимо следить, чтобы веревка свободно проходила в отверстие О. На подготовляемой поверхности (2) срубаются все неровности.

Эксперимент подтвердил возможность этого способа. Но как подгонялись угловые камни? Их надо было подгонять одновременно по вертикали и горизонтали. Чтобы работать инструментом, пришлось бы установить камень над кладкой при помощи камней и палок подпорок. Но чем больше камень, тем это опаснее.

В результате поставленного опыта небольшой стык был обработан за 12 дней и 1 день работа со скрайбом. Если бы ученые попробовали это сделать методом проб и ошибок, совершив 5 примерок, то конечное выравнивание стыка заняло бы 3 дня.

Была еще выдвинута термическая версия обработки стыка: луч падает на параболическое зеркало, после на плоское зеркало, снова на параболическое зеркало и на камень. Опыт не удался. Не смогли получить достаточно высокой температуры. Кроме того, эта версия не подтверждается, так как углы кладки инков скруглены и на камнях нет следов термической резки.

Безымянные мастера создали такие памятники культуры, которые выдержали землетрясения, опустошительные налеты испанцев и полтысячелетия постоянного воздействия ветров и холодных дождей.

Сеть дорожных магистралей инков

Такой же примечательной, как каменные города, королевские убежища и склады была и сеть магистральных дорог, связывающих все это воедино. Свои заоблачные города инки соединяли дорогами, которые проходили через самые глубокие каньоны, сквозь горные цепи по специально проложенным туннелям; отдельные участки этой древней перуанской трассы используют и по сей день. В зените своей славы империя инков растянулась на 5230 км вдоль Анд. Чтобы управлять своей империей инки построили 7 дорог общей протяженностью 20000 км. Через всю страну проходили две главные дороги инков: две параллельные магистрали "север-юг", одна из которых тянулась на 3600 километров вдоль побережья, а другая, такой же длины, через Анды. Обе эти великие магистрали были вымощены и соединялись большим количеством поперечных дорог. Инки строили дороги в горах, иногда в монолитных скалах, на крутых склонах. Так как инки не знали колеса, свои дороги они создавали для пешеходов и лам, перевозивших грузы. На дорогах, общая протяжённость которых превышала 15000 км, было устроено множество постов, где дежурили "часкис" (гонцы или королевские курьеры). Послания доставлялись бегунами сменявшимися каждые несколько километров. Их скорость доставки достигала 250 км в день. Дороги прокладывались по кратчайшему пути не зависимо от местности. Из Кито (Эквадор) в Куско послания доставляли за 10 дней. Это не медленнее, чем доставка почтой сейчас. На пути от Кито до Куско было минимум 375 гонцов, каждый из них бежал всего около 5 км, двигаясь со скоростью почти 20 км/ч. Испанцы были просто ошарашены способностью инков передавать приказы и сообщения по всей территории их громадных владений.

Инки, как и древние римляне, были замечательными строителями дорог, и так же, как римляне, они всегда старались проложить кратчайший путь между двумя населенными пунктами. Однако в отличие от римлян, инкам приходилось преодолевать гигантскую горную преграду – Анды. Они разработали методы дорожного строительства применительно к трудным условиям гористой местности. На высокогорье они каменными барьерами загораживали свои тропы от снега, а в пустынях строили вдоль дорог стены из глиняного кирпича, чтобы их не занесло песком. В песчаных пустынях участки дорог были вымощены.

Некоторые участки этих дорог были построены за века до этого уари, а на севере – чиму и другими народами. Но инки их значительно расширили и улучшили. Дамбы из известкового суглинка или из каменных блоков поднимали полотно дороги над заболоченной местностью, а водопропускные трубы, кульверты, обеспечивали систему необходимого дренажа. Кое-где поверхность полотна покрывалась водонепроницаемой смесью из листьев кукурузы, гальки и глины. На участках твердой породы на побережье дорогу не мостили. Дорогу указывали каменные столбы. На главных магистралях межевые столбы указывали пройденное расстояние.

Ширина дорог зависела от грунта: она достигали 6 м в низинах, в пустыне, а в горных ущельях их ширина сокращалась до 90 см. Там, где это было возможно, дороги прокладывались точно по прямой линии. Инженеры-инки, казалось, предпочитали преодолевать, а не обходить препятствия на своем пути. Так как эти дороги предназначались главным образом для пешеходов и осторожных, твердых на ноги лам, то практически здесь не было никаких ограничений, связанных с крутостью того или иного уклона. Это затрудняло, конечно, путешествие, особенно в горах, где для облегчения участи путников создавались, чуть ли не "американские горки", головокружительные лестничные пролеты с вырубленными в горной породе ступеньками. На магистрали, связывающей Мачу-Пикчу с Вилькабамбой, где тропа идет по крутому откосу, было специально возведено каменное ограждение высотой 3,7 м. В другом месте дорога проходит сквозь пробитый в скале туннель длиной 4,6 м, созданный путем расширения естественной трещины. Свод этого пологого туннеля достаточно высок, под ним свободно, не сгибаясь, может пройти человек, а внутри в полу выбиты ступеньки для удобства спуска.

Дороги также использовались и для переноски камней для строительства городов и террас. Так от одной из каменоломен тянется трехсотметровая эстакада, которая связывает каменоломню с долиной, лежащей на 35 м ниже. Дорога обозначена массивными каменными блоками. Местные жители называют их усталыми. Легенда рассказывает о том, что камни так устали, что заплакали кровавыми слезами и перестали двигаться.

Как инки спустили камни из каменоломни вниз, а потом подняли по другой стороне долины в крепость? Было решено произвести раскопки под одним из брошенных инками блоков и узнать, есть ли под ним каменная дорога.

Оказалось под ним слой мелких камней, под которыми имелось основание из гравия. Большая глыба лежит на глыбах размером с мяч для софтбола, только не круглых (рис. 3). Ученые попытались выяснить, легко ли было по такой дороге таскать огромные глыбы. В одном из населенных пунктов на площади лежал настоящий камень инков весом 15 тонн, а дорога из валунов была похожа на дорогу в 8 градусов ведущую в крепость. Чтобы тащить этот блок собралось 250 человек из окрестных селений. Но камень отказался слушаться. Только под воздействием рычагов удалось сдвинуть камень, который легко пошел по валунам. Стало понятно, что камень легко тащить по эстакаде в крепость.

Несмотря на все опасности, на весь риск, связанный с путешествием инки старались сделать передвижение любого путника быстрым и приятным. Они построили на расстоянии от 24 до 48 м от каждого тамбо ("дорожной станции") специальные загоны для лам. Местному ответственному лицу на станции поручалось запасать провизию. Недавно проведенные археологические изыскания показали, что инки построили тамбо на всех дорогах в империи, и их общее число достигало примерно 1000. В исторических хрониках колониальной эпохи говорится, что испанцы предпринимали попытку наладить эффективную работу всех тамбо как неотъемлемой части действующей сети дорог, но это им удалось с гораздо меньшим успехом, чем инкам.

По легенде в 1450 году Качикута начал военные действия, которые превратили мелкую общину в долине Куско в военную машину, поглотившую все окрестные племена Анд. В обмен на поддержание порядка окружающие народы платили мастерам инков дань в виде своей рабочей силы. Эта рабочая сила позволила инкам создать инфраструктуру, которая скрепляла их быстрорастущее государство.

Преодолевая преграды

Труднее всего дорожным строителям пришлось тогда, когда им было необходимо преодолеть водные переправы в этом регионе. Через узкие речки или небольшие потоки на уровне земли они перебрасывали мосты из стволов деревьев или строили каменные арки на консолях. Широкие реки с медленным течением требовали иного подхода, – для перехода через них создавались понтонные мосты из обладавших высокой устойчивостью камышовых лодок, соединенных вместе и покрытых деревянным дорожным полотном. Когда возникала необходимость преодолеть глубокое ущелье с рекой, то дорожным строителям часто приходилось прибегать к "оройе" или подвесному мосту. Оройе – это корзина, которая крепилась к тяжелому канату, и такой канат натягивался с одной стороны пропасти до другой. Пассажир, занявший свое место в корзине, сделанной из тростника и подвешенной к канату, перебирался на другую сторону с помощью людей, которые тащили его через ущелье на веревке.

Хотя такие простые приспособления, сделанные руками человека, как корзины, прекрасно выручали отдельных путешественников на второстепенных дорогах, главные магистрали требовали чего-то более надежного и основательного. Многие реки можно было бы перейти вброд. Но у некоторых из них такое быстрое течение, что подобный шаг связан с риском для жизни, даже если уровень воды не достигает колен. Инки решили эту проблему, создавая подвесные веревочные мосты, достигавшие в длину 50 метров в длину. Они по праву считаются выдающимся достижением их инженерного искусства. Один такой мост находился на р. Апуримак.

Местные жители с помощью ученых решили восстановить такой мост, который проходил здесь 500 лет назад. Мост был построен за 3 дня. Когда на строительство стали собираться местные жители, каждый приносил с собой 50 м веревки сплетенной в две пряди из засохших стеблей местной низкой травы ичу. В целом на мост ушло около 6,5 км веревки. Участие в работе тщательно регистрировалась, и к полудню пришло почти 500 человек. Веревки складывали в кучи по 20 штук. После чего веревки плотно и равномерно сплели между собой. Непрочные с виду мотки превратились в нечто основательное, чему можно доверить свою жизнь. И наконец индейцы сплели 3 главные пряди в конечное изделие, канат. При этом было необходимо соблюдать правильность плетения и контролировать закрутку, без узлов. Каждая семья выполнила свою небольшую часть работы, женщины свили и принесли веревки толщиной не больше пальца, а мужчины сплели канаты. К концу дня 50-метровые несущие канаты перенесли к месту строительства. Каждый канат весил 90 кг.

На следующий день стали перекидывать мост через ущелье. Мост было желательно перекинуть через узкую и спокойную часть реки. В первую очередь через ущелье перебросили тонкую веревку. С помощью тонкой веревки через ущелье перетянули главные канаты. Их прочность позволит мосту выдержать 5 человек или 2 ламы. Вероятно ту же нагрузку, что и в эпоху инков. По обеим сторонам ущелья есть каменные мостовые опоры (пилоны), построенные инками, их построили специально, чтобы держать вес моста.

Канаты обмотали вокруг каменных брусьев, встроенных в основание опор, и прочно закрепили на них. Их пришлось постепенно натягивать, чтобы избавиться от слабого натяжения. Натягивание всех 6 канатов заняло конец 2-го дня.

Утро застало строителей в 20 м над водой. Рабочие плели пешеходную дорожку и привязывали поручни моста. Нагрузку на мост несут 4 каната, образующие пешеходную дорожку. Перила сделаны из 2 канатов лишь для равновесия и нагрузки не несут. Такие мосты прогибались под собственной тяжестью, к тому же они угрожающе раскачивались на ветру. Мосты оказались надежным средством переправы и выдерживали слуг с вельможами на носилках и даже испанцев верхом на лошадях. Путешественникам рекомендуют не очень облокачиваться на эти перила, иначе мост может опрокинуться. В прошлом для обеспечения безопасности местным жителям предписывалось не реже одного раза в год менять канаты, а также постоянно контролировать сохранность моста и своевременно его ремонтировать.

Наиболее впечатляющим из всех таких мостов был тот, который висел над каньоном, пробитым рекой Апуримак на пути главной северной магистрали, идущей из Куско. Его длина от одного края пропасти до другого равнялась 67 м. Бурные воды реки кипели внизу, от путника их отделяло расстояние в 36 м.

Подвесные мосты и прорубленные в скалах тоннели были продуктом развитого, дисциплинированного общества.

Инки создали самую великую и богатую империю в эту доиндустриальную эпоху. Уровень их организованности был таков, что мы только стремимся достичь его.

froellf:

» Индская цивилизация (XXIII — XVIII вв. до н.э.)

Мерси!Помните? Чем больше я знаю...

Индская цивилизация (XXIII — XVIII вв. до н.э.)

Возникновение

Древнейшая в Южной Азии цивилизация называется Индской, так как она возникла в районе р. Инд в Северо-Западной Индии (ныне, в основном, территория Пакистана). Она может считаться третьей по времени появления древневосточной цивилизацией. Как и первые две — в Месопотамии и Египте — расположена она в бассейне великой реки, и, очевидно, становление ее было связано с организацией высокоурожайного поливного земледелия.

Открытие культуры долины Инда произошло сравнительно недавно (с 20-х годов нашего века), и по разным причинам известна она хуже, чем существовавшие одновременно Египетское и Аккадское государства. Однако можно утверждать, что для нее было характерно использование бронзы, строительство городов, а также изобретение письменности. Эти основные признаки и позволяют говорить о возникновении цивилизации, т.е. древнего гражданского общества и государственности.

Открытие городов III тысячелетия до н. э. в долине Инда было столь неожиданным, что в течение нескольких десятилетий в науке господствовало убеждение, будто культура принесена сюда в готовом виде извне (предположительно из Шумера). Лишь в последнее время в результате многолетних археологических раскопок начинает проясняться древнейшая история данного региона.

На территории к западу от р. Инд уже в эпоху неолита, в VI (а возможно, и в VII) тысячелетии до н.э., население стало заниматься земледелием. К концу IV тысячелетия до н. э. выделяется несколько типов энеолитических земледельческих культур. Небольшие поселки с домами из сырцового кирпича располагались в долинах, орошаемых разливами мелких рек. Глиняные фигурки и изображения на керамике свидетельствуют о типичных культах плодородия — богини-матери и быка. Отдельные черты материальной культуры (форма и орнаментация сосудов, строительные приемы) позволяют проследить черты сходства и преемственности между городами Индской цивилизации и теми энеолитическими поселениями, которые частично предшествовали им, а частично с ними сосуществовали.