Увлекаетесь ли вы историей? |

||||||

| да, очень |

|

66% | [ 154 ] | |||

| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |

|

2% | [ 6 ] | |||

| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |

|

1% | [ 3 ] | |||

| нет, но хотелось бы |

|

4% | [ 11 ] | |||

| По стольку по скольку... |

|

5% | [ 12 ] | |||

| раньше улекалась(ся) |

|

4% | [ 10 ] | |||

| скорее да, чем нет |

|

14% | [ 33 ] | |||

| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |

|

0% | [ 1 ] | |||

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

kerryvaya:

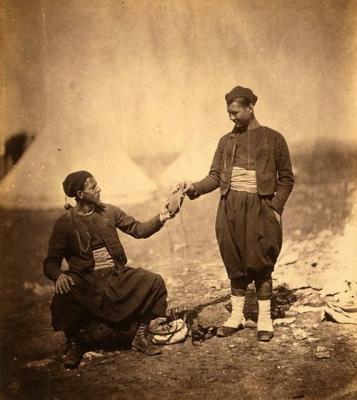

» Крымская война.ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ АНГЛИИ

Да, давно я к вам не заходила. Сколько всего интересного. Девочки, вы молодцы!!!Внесу и свои "пять копеек" в темку о Крымской войне. Мока, возможно, тебе это пригодится

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ АНГЛИИ

Английская армия была сравнительно малочисленной. Она насчитывала в 1855 году 120 тысяч человек пехоты, 10 тысяч кавалерии, 12 тысяч в артиллерии с 600 пушками, причем "ездящая артиллерия" составляла одну пятую часть; инженерных войск было до 2 тысяч человек. Из этих 142 тысяч человек около 32 тысяч находилось в Крыму, около 50 тысяч-в Индии и колониях, а остальные-в Англии. Постоянная армия комплектовалась на основе наемно-вербовочной системы. Кроме постоянной армии, были войска милиции (60 тысяч человек), которые по существующему положению могли использоваться в пределах соединенного королевства или в колониях для замены линейных войск, несущих там гарнизонную службу, но ее нельзя было использовать на чужеземных театрах войны.

Высшим организационным соединением в военное время была дивизия, состоявшая из бригад, в которые сводились полки. Последние, за некоторым исключением, состояли из одного батальона численностью 1 тысяча человек.

В Англии, благодаря высокому состоянию промышленного развития и правильной оценке боевых качеств нарезного оружия, было изготовлено винтовок Минье, усовершенствованных Притчеттом, больше, чем в любой другой стране. Во время боевых действии в Крыму, значительная часть английской пехоты имела на вооружении нарезные ружья. Кавалеристы имели на вооружении сабли и пистолеты.

Войска сражались в линейных построениях, на поле боя их тонкие четырехшереножные линии растягивались на 2-3 км. Английские солдаты, за малейшие проступки подвергавшиеся суровым взысканиям, были дисциплинированны и послушны. Английский солдат, когда действовал массами в сомкнутом строю, редко отступал перед неприятелем и почти никогда не терпел полного поражения, когда же он предоставлен самому себе, он неповоротлив, несообразителен и беспомощен. Английская армия, привыкшая пользоваться большими удобствами в условиях казарменной жизни, весьма болезненно переносила лишения, встречающиеся в ходе войны. Особенно страшной для английской армии оказалась суровая Крымская зима.

Офицерские кадры английской армии были плохо подготовлены. Офицерами становились представители господствующих классов путем покупки офицерских дипломов. Действенность британской армии ослаблялась невежеством, как теоретическим, так и практическим, офицерского состава, их образовательный уровень определялся не требованиями службы, а скудным запасом знаний, которым обладал английский "джентльмен". Британский офицер почитал своим долгом во время боя вести своих людей на неприятеля и показывать пример храбрости. Умение же руководить войсковой частью как бы не входило в его обязанности.

Считалось, что удовлетворение потребностей солдат-обязанность специальных правительственных органов. Даже у артиллерийских офицеров, в распоряжении которых была материальная часть первоклассного качества, профессиональная подготовка находилась на низком уровне. Ни одни пушки в мире не давали такого большого отклонения снаряда от цели, как английские.

Несмотря на крупные недостатки в тактике, в подготовке офицерских кадров, английская армия в Крымской войне проявила способность доводить каждую кампанию до конца, не достигая, правда, больших успехов, но и не покрывая себя позором. Англичане, имея преимущество в винтовочном огне, в большей степени обладали способностью к упорному сопротивлению.

Англия располагала сильным военно-морским флотом, в составе которого было много паровых судов. Перед Крымской войной ее военно-морской флот имел более 200 судов с 4 тысячами 673 орудиями и насчитывал до 39 тысяч человек личного состава. Линейных кораблей было: парусных-19 и с паровым двигателем-11, фрегатов парусных-50, пароходо-фрегатов-32, мелких судов парусных-67 и паровых-71.

uurta:

Маша,спасибо за информацию.Все-таки русские - самые храбрые.И мы можем учитывать наши промахи, ведь после окончания войны наша страна быстро исправила все " военные недостатки"

miona:

Под Даш Севастопольских как нибудь сойдем, вона про медицину чего знаем!

Начет моря -рядом Песчаное в км 3-х, и сезон-то какой - БАБЬЕ ЛЕТО как раз!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ !

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ !

Бахчисарайский государственный историко –культурный заповедник, Алексей Шереметьев, МОО Киевский клуб «Красная звезда» и ОО ВИК «Альма» приглашает ВСЕХ реконструкторов Крымской войны принять участие в

III ежегодном международном полевом сборе реконструкторов Крымской войны «Альминское дело 2010»

Если вы интересуетесь исторической реконструкцией Крымской войны, имеете мундир, амуницию и муляжи оружия того периода - ждем вас на Альминском поле в с. Вилино Бахчисарайского р-на 24-27 сентября 2010 г.

Организаторы сбора.

Lapunya:

» оборона Севастополя в 1854-1855 гг.

Ну ежели зашел вопрос о Крымской войне, внесу я свою лепту рассказом об одной из самых трагических и ярких страницах этой кровавой войны - обороне Севастополя в 1854-1855 гг. Миона, поддержишь? Но сначала хотела бы предложить вам, дамы, еще раз окунуться в эпоху древнего мира. Я сейчас как раз перечитываю роман Ф.Ванденберга Гладиатор и там меня поразила история с весталкой. Поэтому я решила отобразить ее в своем блоге. Добро пожаловать !Ну а теперь к барьеру!

4 октября 1853 г Турция объявила войну России . В свою очередь, Россия 1 ноября 1853 г. объявила войну Турции,

В начале военных действий русские войска отразили наступление турецкой армии на дунайском театре, форсировали Дунай и осадили крепость Силистрию. Одновременно они разбили турецкую армию в Закавказье. Выдающейся победой Черноморского флота в первый период войны был разгром турецкой эскадры 18 ноября 1853 г. в Синопском бою.

Англия и Франция, внимательно следившие за военными событиями и не желавшие допустить усиления и господства России на Черном море, 28 февраля 1854 г. заключили военный союз с Турцией против России. 1 марта России был предъявлен ультиматум о выводе русских войск из дунайских княжеств. Получив отрицательный ответ, Англия и Франция 15 марта объявили войну России .

Военные действия в 1854 г. начались диверсиями английского флота на Балтике, в Белом море, на Тихом океане и подготовкой десанта в Крым.

12 сентября 1854 г. англо-французская армия численностью 62 тыс. человек при 134 орудиях высадилась в Крыму, вблизи Евпатории - Сак, и взяла направление на Севастополь.

Первое столкновение произошло на подступах к городу 8 сентября на реке Альме. Русская армия численностью 30 тыс. человек при 96 орудиях мужественно отражала наступление противника, но потерпела поражение и отступила.

Противник двинулся на Севастополь, обошел его с востока и занял удобные бухты (англичане - Балаклавскую, французы - Камышовую). 60-тысячная армия союзников начала осаду города, которая продолжалась 349 дней - с 13 сентября 1854 г. по 27 августа 1855 г.

Севастополь как главная база Черноморского флота был хорошо укреплен с моря, а с суши почти не имел укреплений. Их строительство началось только в сентябре 1854 г. Организаторами обороны Севастополя стали адмиралы В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, В.И.Истомин.

С моря город блокировали англо-французские паровые корабли. Чтобы преградить им вход в бухту, военный совет Черноморского флота 11 сентября 1854 г. принял решение затопить между Константиновской и Александровской батареями 7 больших старых парусных кораблей, а 13 февраля 1855 г. еще 5 кораблей между Михайловской и Николаевской батареями. В первые дни обороны гарнизон города едва насчитывал 17 тыс. человек. В начале октября в город вошла часть войск под командование князя А.С.Меншикова, число защитников города составило 35 тыс. человек. В короткое время была создана эшелонированная система укреплений протяженностью 8 км, прикрывавшая южную часть Севастополя, на которой размещались 8 бастионов, редуты, люнеты, ложементы. Строили их тысячи матросов, солдат и жителей города, в т.ч. женщины и дети. Нередко население отдавало на укрепление города и свое имущество: лошадей, волов, повозки, строительные материалы. Работы велись днем и ночью. К 16 октября было построено 20 батарей, вдвое увеличено артиллерийское вооружение сухопутной обороны и доведено до 341 орудия. Инженерной обороной руководил полковник Э.И.Тотлебен. На сухопутных рубежах была установлена главным образом морская артиллерия, ее обслуживали моряки-артиллеристы. За все время осады Севастополя с кораблей Черноморского флота было передано для усиления обороны города до двух тысяч морских орудий с боезапасом и личным составом до 10 тыс. человек

Противник не решился немедленно штурмовать город и приступил к его осаде, в ходе которой шесть раз подвергал город многодневным бомбардировкам. 6 июня 1855 г, противник предпринял попытку взять штурмом укрепления Корабельной стороны и в т.ч. Малахов курган. Штурм был отбит. События этого дня изображены на живописном полотне панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855гг.".

Стремясь разрушить укрепления Севастополя, противник применил подземную минную войну. Им было прорыто под землей 1280 м галерей и произведено 120 взрывов. Но защитники Севастополя своевременно развернули контрминную борьбу и за 7 месяцев подземно-минной войны проложили 6889 м галерей и рукавов (в 5 раз больше противника) и произвели 94 крупных взрыва. Минную войну возглавил саперный офицер А.В.Мельников.

Особенно прославились защитники города ночными вылазками. В них отличились матрос 30-го флотского экипажа П.Кошка, рядовой А.Прохоров, боцман Буденко и многие другие. По ночам защитники города еще и восстанавливали разрушенные укрепления, строили новые, часто вблизи вражеских позиций.

Участником севастопольской обороны был выдающийся врач, ученый, основоположник военно-полевой хирургии Н.И.Пирогов. Он прибыл в осажденный город с отрядом сестер милосердия, здесь впервые в мировой практике стал широко применять гипсовую повязку при ранении конечностей и обезболивание парами эфира при операциях. Талант Н.И.Пирогова, добросовестный труд медиков обеспечивали возвращение в строй многих воинов. Только за первые шесть месяцев обороны из 15123 раненых возвратились на бастионы и в части 10561 воин.

В историю обороны вошли имена юных героев. На 5-м бастионе матросу-артиллеристу Т.Пищенко несколько месяцев помогал 10-летний сын Николай. Остался он на бастионе и после гибели отца, стреляя по врагу из маленькой мортирки,12-летний сын матроса М.Рыбальченко отличился в боях за Камчатский люнет, 14-летний К.Горбанев - на 4-м бастионе.

Великий русский писатель Л.Н.Толстой, участвовавший в обороне Севастополя в чине подпоручика артиллерии, запечатлел замечательные подвиги ее героев в знаменитых "Севастопольских рассказах". В разгар боев он писал: "Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, в которой героем был народ русский".

На протяжении всей 349-дневной осады особенно напряженная борьба шла за ключевую позицию обороны города - Малахов курган. Взятие его 27 августа французской армией предрешило оставление 28 августа 1855 г. русскими войсками Южной стороны Севастополя.

Взорвав все укрепления, батареи и пороховые погреба, они организованно переправились через Севастопольскую бухту на Северную сторону по понтонному мосту. Затем мост был подтянут к Северной стороне, и противники, истощенные длительной осадой и кровопролитными сражениями, оказались разделенными Севастопольской бухтой. Военные действия фактически прекратились.

18 марта 1856 г. в Париже был подписан Мирный договор, по которому России запрещалось иметь на Черном море военно-морской флот, строить крепости и военно-морские базы. Последовал 20-летний период упадка Севастополя. Побывавший здесь в июне 1860 г. русский драматург А. Н. Островский писал: "Без слез этого города видеть нельзя, в нем положительно не осталось камня на камне".

По подсчетам руководителя инженерной обороны города Э.И.Тотлебена за период осады неприятель обрушил на Севастополь 1 356 000 артиллерийских снарядов. Очистка бухт от затопленных кораблей заняла более 10 лет .

uurta:

» Нахимов Павел Степанович

Lapunya, очень интересно, спасибо! Оборона Севастополя - доказательство храбрости русского народа. Хочется также отметить человека, который является неким символом этой битвы:

Оборона Севастополя - доказательство храбрости русского народа. Хочется также отметить человека, который является неким символом этой битвы:

Нахимов Павел Степанович

Lapunya:

uurta писал(а):

Lapunya, очень интересно, спасибо!

uurta писал(а):

Нахимов Павел Степанович

о да, в этой войне, как и во всякой другой, проявили себя необыкновенные люди. Я думаю еще о Пирогове написать, особенно в свете предыдущих медицинских тем

froellf:

Lapunya писал(а):

Здорово! А мы пока старались придерживаться Древнего мира... )) Я думаю еще о Пирогове написать, особенно в свете предыдущих медицинских тем

Москвичка:

Lapunya писал(а):

о да, в этой войне, как и во всякой другой, проявили себя необыкновенные люди. Я думаю еще о Пирогове написать, особенно в свете предыдущих медицинских тем

Действительно, эта война не то, чтобы открыла, а ярче выявила, сделав известными всей России (а, может, и миру) имена, до того знакомые лишь специалистам, коллегам, соратникам.

Меня всегда привлекали личности Нахимова, Корнилова, Истомина (вообще неравнодушна к русским морякам, истории Российского флота), Пирогова (личность выдающаяся, что и говорить!), но меня всегда особенно интересовал инженерный гений Тотлебена.

uurta писал(а):

Все-таки русские - самые храбрые.И мы можем учитывать наши промахи, ведь после окончания войны наша страна быстро исправила все " военные недостатки"

Ну, я думаю, храбрецов в любой нации хватает. Хотя, конечно, я всегда помню слова Наполеона о том, что русского солдата недостаточно убить, его надо ещё и повалить.

Но что касается непосредственно Крымской войны, то интересуясь теми событиями, я ещё больше утвердилась во мнении, что всю историю англичане умело загребали жар чужими руками. В конце концов, статистика говорит сама за себя. Я не хочу сказать, что англичане не воевали, но французы были гораздо более серьёзными противниками. И победы у них были, да и погибло их больше, нежели англичан.

Кстати, здесь показателен один очень известный случай. Но уж позвольте я повторю то, что знают, наверное, все.

В Крымской кампании принимали участие 3 полка армейских зуавов (французская пехота, которая считалась лучшей в мире), созданных 13 февраля 1852 г. Они принимали самое непосредственное участие в осаде Севастополя. Так вот, форма этих самых зуавов сослужила им плохую службу.

Форма здорово смахивала на турецкую, но главное - красные фески зуавов, что было воспринято русскими солдатами, будто перед ними турки, неоднократно ими битые. В результате, русские разбили зуавов. Урок прост - не героизируй противника. Противоположное к нему отношение может оказаться полезней.

miona:

» источники о П.Нахимове

Я, честно говоря, просто со "священным ужасом" ждала, что скоро прикоснемся к этой теме... С одной стороны, можно так, чуть-чуть, поверхностно, - чтобы было. С другой - ведь действительно, именно эта война открыла миру людей, раннее мало известных и их достижения... Мока, дружочек, к англичанам буду в процессе обращаться, а сейчас... ну, держитесь! давайте слегка неизвестным нам Отечеством займемся! Кстати, спасибо за инфу дальневосточных событий, я как-то их с нашими не связывала....Нахимов... Ну оччень... ммммм..пикантная темочка для некоторых форумов, например, кажется - цусима... Желтая пресса отдыхает. Как там по косточкам разбирают бедного адмирала И бездарью, и "самотопом", и жидомассоном, из-за предательства которого войну проиграли.... Но история все равно по местам все расставит. Бог им судья, "знатокам".

Вы знаете, мне лично все равно, как будут называть Нахимова.Да хоть татарин, или китаец.Не до него, не после, не было в России адмирала, которого так любил простой матрос и любой человек.Не до него и не после, не было в России адмирала, за которого простой человек, мог отдать себя без остатка, до последней капли.Не за идею, не за город, и даже не за Россию, а просто за Нахимова.Потому что Нахимов, и был флотом, был Россией, и был народом, которой любил и за которого отдал жизнь.Нахимов, был сердцем, душой, и флагом, флота и города.И пока он был жив, держался город.И если бы тогда пуля, не оборвала жизнь этого человека, стояли бы бастионы на смерть, до последнего солдата, и до последнего матроса.

Буду выкладывать немного спонтанно, прочесывая, что есть, надеюсь, образ не испорчу.

В интернете нашла следующую интересную информацию и выдержки:

«...морская служба была для Нахимова не важнейшим делом жизни, каким она была, например, для его учителя Лазарева или для его товарищей Корнилова и Истомина, а единственным делом, иначе говоря: никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел и просто отказывался признавать для себя возможность существования не на военном корабле или не в военном порту. За недосугом и за слишком большой поглощенностью морскими интересами он забыл влюбиться, забыл жениться».

Е.Тарле. «Нахимов». М., 1948 г.

Наибольший интерес для понимания личности Павла Степановича представляет сохранившаяся переписка,где оживает его характер,предстает яркий и душевный образ адмирала как человека.Просто потрясена этими отрывками:

«Здорова ли, весела ли моя несравненная Сашурка? Теперь без меня ни трогать, ни дразнить ее некому. Начала ли ходить, говорит ли, привита ли ей оспа, проколоты ли уши для сережек? Часто ли ее выпускают гулять? ...Знаете ли, что она более всего меня занимала в моем горестном и болезненном одиночестве, что она создала для меня новый вид наслаждения - мечтать, наслаждаться, с которым я так давно раззнакомился... Поклонитесь Ахлестышевым... Сергею Воеводскому не надо, он не только лентяй, но даже мелочен без самолюбия, а таких я не люблю». Из письма П.Нахимова брату Сергею Степановичу и его жене Александре Семеновне, 7 августа 1838 г.

«...проживши на белом свете лучшую половину своей жизни, право, пора нам приобрести опытность философического взгляда или, лучше сказать, время найти настоящую точку зрения... В человеческой жизни есть два периода: первый - жить в будущем, второй - в прошлом. Мы с тобой, коснувшись последнего, должны быть гораздо рассудительнее и снисходительнее к тем, кто живет в первом периоде».

«Весьма благодарен за новости. Не странно ли, на юбилей Крузенштерну в такое короткое время собрано до 16 тысяч, а на памятник Казарскому оба флота с трудом пожертвовали 11 тысяч...»

П.Нахимов - М.Рейнеке, 29.01.1839 г.

Как известно, П.С.Нахимов не был женат и всю жизнь посвятил флоту (так же, как и адмирал Ф.Ф.Ушаков). По этому поводу его биограф Ю.Давыдов (ЖЗЛ) пишет:«Нет, тут какая-то тайна, какая-то нигде не высказанная драма...Нахимов до гробовой доски остался холостяком».

Быть может,завесу этой тайны приподнимает отрывок из его переписки с близким другом, товарищем со времен учебы М.Рейнеке?-

«...ежели и находилось несколько свободных минут, то они посвящены были дружбе и любви присутствующих. Дружбе Константина Васильевича (капитан-лейтенант Панфилов. - Автор), а любви, как бы ты думал, к кому... Едва смею выговорить, к...(пропуск в письме). Да, любезный Миша, если б я несколько более имел времени видеться с ней, тогда прощай твой бедный Павел без сердца и головы. Куда бы тогда был он годен? Вот, я думаю, главная причина, которая лишала меня удовольствия писать к тебе. Вижу, как ты нахмурился, всегда строгий и благоразумный... разве дружбу должны забывать для любви? Виноват. Но кто из нас не был млад? Кто не делал дурачеств? Дай бог, чтобы дурачество такого рода было со мною последним». П.Нахимов - М.Рейнеке, 25.01.1827 г., г. Архангельск.

Читая письма, написанные жившим когда-то человеком, начинаешь лучше понимать, какой была эта личность, что чувствовала, о чем думала... Кстати, сам Нахимов был человеком предельно скрытным, и о некоторых обстоятельствах его личной жизни, например, можно узнать, пусть и отрывочно, из его писем Рейнеке. Взять хотя бы историю его несчастливой любви к старшей дочери командира Архангельского порта...

А вот любопытное послание Рейнеке к Нахимову 19 октября 1854 года:

Но для чего без нужды пускаться в самые опасные места и подвергать себя убийственному огню? К чему искать смерти? Рассуди хладнокровно и увидишь, что эта отвага для главного действующего лица не только бесполезна, но даже вредна и опасна общему делу: тебя убьют, и дух чинов, имеющих доверие и надежду единственно к тебе, упадет. Хорошо еще, если найдется человек, который не допустит пасть духу войск до отчаяния и сумеет возбудить в них за потерю любимого человека месть к врагам. Но есть ли такой человек при тебе? Для этого нужно и личное его уважение, и любовь к тебе, и бескорыстное сознание перед войском, что потеря невознаградима. Но такого бескорыстия я не полагаю в старших сподвижниках твоих. Думаю также, что в случае смерти, которую ты так ищешь, самый поступок этот перетолкуют иначе: что ты, впадши в отчаяние, не смог перенести угрожающего несчастья, и, пожалуй, еще хуже, - что ты из тщеславия только искал этой смерти, чтобы быть погребенным с М[ихаилом] П[етровичем] и В[ладимиром] [Алексеевичем].

И поверь, что такие толки найдут верящих.

Это письмо - ответ капитану 2 ранга М.М. Коцебу, с которым Рейнеке переписывался во время обороны Севастополя:

П. С. как бы ищет смерти, разъезжая под самым убийственным огнем; недавно матросы сняли его с лошади и отнесли в место, более безопасное. Он один теперь ездит по линии, воодушевляя ... и матрос, и солдат.

Вот - лишь немногие из всидетельств современников о том, что Павел Степанович вел себя предельно рискованно на Севастопольстких бастионах. Как известно, такая линия поведения привела его, в конце концов, к смертельному ранению на глаисие Малахова кургана 28 июня (ст. ст.) 1855 года. На этот счет историки до сих пор не могут прити с согласию - одни считают, что эта трагедия была лишь несчастным случаем, другие - что это было завуалированное самоубийство

Теперь об "откровении" относительно того, что П.С.Нахимов искал смерти. Господь с вами: какое же это откровение? - Ещё Жандр в своим мемуарах, а позже - Сергеев-Ценский, приводили слова Нахимова, произнесённые им после затопления кораблей эскадры: "Теперь мне делать больше нечего".

И в самом деле. Свою судьбу Нахимов неразрывно связывал с флотом. А поскольку флот де-факто перестал существовать... Что мы имеем? - Как выразился бы В.Франкл - отсутствие смысла жизни. Экскурсоводы и музейщики в своих лекциях говорят о великой роли Нахимова в Первой Обороне Севастополя, однако сам Павел Степанович так не считал. Свою роль он видел только в... подбадривании комендоров своим присутствием и распоряжениях по снабжению, которые носили частный характер (почитайте того же Сергеева-Ценского, у которого нет ни единого вымышленного диалога! - как утверждают рецензенты). Гораздо бОльшую роль сыграли Корнилов, Истомин, Тотлебен и Хрулёв. Таким образом, мы вплотную подходим к ответу на вопрос: была ли смерт Нахимова самоубийством?

И смерть В.А.Корнилова, и смерть В.И.Истомина, и смерть П.С.Нахимова - это всё иллюстрации самой обычной бравады и.... да-да, человеческой глупости, корни которой - в непонимании разницы специфики морского боя и позиционной сухопутной войны. На парусном корабле в бою предпринимать какие-то меры предосторожности нет смысла: там - как повезёт. На суше же неоспорима роль такой вещи как маскировка. Пренебрежение маскировкой и осторожностью неминуемо ведёт к смерти.

Ещё в сентябре 1854г. князь Меньшиков отдал приказ о том, чтобы морским офицерам, с целью обеспечения безопасности, в виду их ценности для организации обороны (за орудиями стояли матросы, которыми командовали их же корабельные офицеры) сменить морскую офицерскую форму на сухопутную. Все три ученика М.П.Лазарева - Корнилов, Истомин, Нахимов - демонстративно отказались подчиняться этому приказу. Результат... Чёрное сукно и золотые эполеты были хорошо видны издалека и являлись хорошей мишенью. По каждому из трёх велся ПРИЦЕЛЬНЫЙ огонь! Вот вам и подтверждение бравады и отсутствие понимания специфики сухопутной войны. Жаль... Очень жаль. Но вещи следует называть своими именами.

Что касается поисков смерти. К смерти Нахимов готовился и жить не собирался. Известный факт: На похоронах Корнилова Нахимов забрался в склеп, лёг рядом с Лазаревым и Корниловым, после чего сказал: "Для одного место ещё есть", вызвав тем самым негодование у присутствовавших офицеров. Известне также факт, что Нахимовым после затопления кораблей было написано завещание, которое он показал Корнилову, за что был Корниловым - выражаясь современным языком - "построен", "расчитан по порядку" и далеко послан. Ввиду того, что Нахимов не видел дальше смысла своей жизни без флота, на уровне бессознательного он мог в самом деле искать смерти. НЕОСОЗНАННО. В этом случае нельзя говорить о самоубийстве: оно всегда осуществляется осознанно. Если бы он хотел закончить жизнь самоубийством, то мог бы просто застрелиться после затопления кораблей эскадры.

Резюме может быть таким: Нахимов искал смерти, но спонтанной. Кто знает: может оно и к лучшему. Я не могу даже представить, КАК было бы больно Павлу Степановичу, если бы он был жив в тот августовский день, когда защитники оставляли Южную сторону Севастополя... Не знаю, смог он пережить ещё и этот удар.

Воистину: пути Господни неисповедимы.

А.КОСАРЕВА, сотрудник Музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Семейное предание.

До Крымской войны в тихой Аполлоновой балке, на самом берегу бухты, в 30 м от причала стоял большой каменный дом севастопольского купца. Во время 1-й обороны Севастополя 1854-1855 гг. он был полностью разрушен. Но во дворе дома сохранился погреб, вырытый в скале с уклоном вниз на 5-6 м, выложенный тесаным камнем, с прекрасно укрепленным арочным сводом, с тремя большими окнами на уровне земли и двумя окнами-бойницами на другой стороне, в направлении моря. Под окнами смонтировано специальное устройство в виде трубы, причем эта необычная система вентиляции действует по сей день. Когда находишься в погребе и осматриваешь его, невольно восхищаешься талантом безымянных севастопольских каменных дел мастеров.

Во время неприятельских обстрелов 147 лет назад в погребе прятались жители соседних развалин-домов в Аполлоновке уже не было. С этим погребом связано семейное предание, повествующее о последних днях жизни адмирала Нахимова.

Современники отмечали, что Нахимов «до того не обращал внимания на собственную безопасность в течение девяти месяцев кровавой обороны Севастополя под самым сильным огнем, что флот и вся армия смотрели на него как на человека, хранимого Промыслом. Все были твердо уверены, что ни пуля, ни снаряд не могут прикоснуться не только к самому Павлу Степановичу, но и к каждому стоящему около него в самом жарком огне...»

28 июня 1855 г. Нахимов на Малаховой кургане у бруствера осматривал в трубу работы. Его адмиральские эполеты были заметной мишенью для неприятеля. Пули посыпались буквально как град. Несколько штуцерных ос впились в земляной мешок на бруствере, подле самого Нахимова. Не успел он выговорить: «Ловко стреляют», как упал, смертельно раненный, на правый бок. Все это произошло так неожиданно и так быстро, что Нахимова не успели даже поддержать. Пуля прошла чуть выше виска, над правым глазом, пробила череп и тронула мозг. Адмирал произнес что-то невнятное и не приходил в сознание.

Внезапность рокового события поразила всех как громом. Наскоро Павлу Степановичу сделали перевязку, на солдатских окровавленных носилках понесли через Аполлонову балку. Нахимов лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Но когда сопровождавшие Нахимова подошли к причалу, начался сильный обстрел. Было решено поместить на время раненого адмирала в какое-нибудь надежное укрытие. Этим укрытием и стал вышеупомянутый погреб, надежно защитивший носилки с Нахимовым.

Когда обстрел закончился, адмирала на катере перевезли на Северную сторону в барак, где был госпиталь, и 30 июня в 11 часов 7 минут, не приходя в сознание, П.С.Нахимов скончался.

После Крымской войны Аполлоновка стала отстраиваться. На месте купеческого дома построила свой домик семья коренных севастопольцев Дубиновских. В годы второй обороны Севастополя 1941-1942 гг. в погребе прятались от бомбежек соседи Дубиновских.

Целых три поколения этой семьи свято хранили память о том, что в их погребе оберегали от вражеских ядер и снарядов «нашего Павла Степановича». Рассказывала мне об этом много лет назад старшая в семье - Ксения Дубиновская. Сейчас в этом доме живут уже новые хозяева, которые любезно разрешили сделать снимок погреба-еще одного места Севастополя, связанного с П.С.Нахимовым и святой для всех нас памятью о нем.

Павел Нахимов - в жизни и славе.

"Под знаком воды.

«Род Нахимовых ведет свое начало проживания в России с середины ХVII века, когда казак-шляхтич Тимофей Нахимов поступил на службу в Ахтырский слободской казачий полк. Из него вышли позднее лихие гусары и драгуны, покрывшие себя боевой славой под Полтавой, в сражениях с Наполеоном, с германцами в первой мировой. В их рядах воевали и мои предки».

Александр Нахимов, москвич, единственный проживающий в СНГ представитель рода Нахимовых. «Морской сборник» №6, 2002 г.

«Прямых документов о том, что род Нахимовых из дворян, ни у пращура Тимофея, ни у прадеда Павла - Маноила Тимофеевича не было; но были подтверждения очевидцев, что Нахимовы происходят из шляхтичей, служили в Ахтырском полку Харьковской губернии, и Маноил Тимофеевич за 40 лет службы в этом полку водовозом был отмечен в отставке чином сотника, что давало право получить дворянское звание. Этим правом, неся службу в Смоленске, воспользовался Семен Манойлович Нахимов (старший из пяти сыновей Маноила Тимофеевича, двоюродный дед Павла Степановича Нахимова). Купив часть имения в селе Волочек Сычевского уезда в 1765 году у графа Александра Сергеевича Строганова, Семен Манойлович значительно расширяет его, доведя имение в с.Волочек до размеров 1626 года, когда оно было пожаловано князю Григорию Ромадановскому.

Поручик Семен Манойлович Нахимов включает в свои владения церковные земли, строит на реке Вазуза большую мельницу, продолжает получать доходы от производства пенного и крепкого вина в г.Ахтырка; благоустраивается парк, завозится модная мебель, обновляется фасад роскошного дома, создаются цветники, каскады фонтанов; выездные экипажи, лошади, сбруя - все отвечает требованиям состоятельного дворянина. К концу ХVIIIв. имение в с.Волочек приобретает известность. По ходатайству 128 дворян Смоленского наместничества Семен Михайлович Нахимов получает в мае 1781 г. дворянское звание».

«На родине Адмирала П.С.Нахимова». Альбом, г.Вязьма

Вся жизнь Нахимова - это всегда малоисследованный и таинственный фарватер. Парадоксы отечественной военно-исторической науки приводят к мысли о том, что порой совершенно алогичные воззрения по воле инерции мышления или отдельной, тоталитарно настроенной личности возобладают над здравым смыслом. Казалось бы, куда еще выше поднимать уже в первые годы советской власти значение личности П.С.Нахимова, вышедшего прямиком «из народа». Прадед адмирала 40 лет исправно заготавливал воду для целого полка! Отнюдь... Пробил роковой час,и в Севастополе волею «власти народа» был снесен памятник Адмиралу. Гигантские гранитные осколки этого памятника прочно вросли в землю Херсонеса, справа у главных ворот...

Или другой парадокс. Смоленские реалии его детства (речка Вазуза в Вяземском уезде шириной в 5 сажень и глубиной в летнее время лишь в 2 вершка) прямо говорят в пользу явно сухопутной доли будущего Адмирала. Ан нет! И июньская (рыбная!) дата рождения, и знак воды, и, наконец, военная профессия прадеда - все дороги Павла Степановича вели к большой воде. И вывели - к единственной, но пламенной страсти...

Ничто человеческое ему...

«...морская служба была для Нахимова не важнейшим делом жизни, каким она была, например, для его учителя Лазарева или для его товарищей Корнилова и Истомина, а единственным делом, иначе говоря: никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел и просто отказывался признавать для себя возможность существования не на военном корабле или не в военном порту. За недосугом и за слишком большой поглощенностью морскими интересами он забыл влюбиться, забыл жениться».

Е.Тарле. «Нахимов». М., 1948 г.

«В выпуске своем, состоявшем из 58 человек, Рейнеке вышел третьим, а Павел Степанович Нахимов - шестым, так что они по корпусу были товарищи и сохранили дружбу до гроба».

Сергей Крашенинников. «Морской сборник» №6, 1869 год.

«...я не был покоен, оставшись тебе...должен. Теперь будет мне несколько легче, посылаю тебе...тридцать червонцев, потрудись, милый друг, заплатить Константину Васильевичу и себе».

П.Нахимов - М.Рейнеке, 4.01.1824 г.

«С П.С.Нахимовым был дружен, еще бывши кадетом. Впоследствии судьба нас свела в Архангельске. Это были самые счастливейшие дни моей юности. Время быстро летело в дружеских беседах с ним, в занятиях по службе и приятных развлечениях. Там мы танцевали и пировали в последний раз».

Декабрист М.А.Бестужев, 1.01.1856 г. (Из переписки).

«Нет, тут какая-то тайна, какая-то нигде не высказанная драма...Нахимов до гробовой доски остался холостяком».

Ю.Давыдов, ЖЗЛ

«...ежели и находилось несколько свободных минут, то они посвящены были дружбе и любви присутствующих. Дружбе Константина Васильевича (капитан-лейтенант Панфилов. - Автор), а любви, как бы ты думал, к кому... Едва смею выговорить, к...(пропуск в письме). Да, любезный Миша, если б я несколько более имел времени видеться с ней, тогда прощай твой бедный Павел без сердца и головы. Куда бы тогда был он годен? Вот, я думаю, главная причина, которая лишала меня удовольствия писать к тебе. Вижу, как ты нахмурился, всегда строгий и благоразумный... разве дружбу должны забывать для любви? Виноват. Но кто из нас не был млад? Кто не делал дурачеств? Дай бог, чтобы дурачество такого рода было со мною последним».

П.Нахимов - М.Рейнеке, 25.01.1827 г., г. Архангельск

«Вечер провели очень приятно в обществе Керна с женой и сыном. В П.С. я никогда не подозревал способности быть столь любезным с дамами и особенную такую привязанность к детям».

Из письма капитан-лейтенанта М.Коцебу к М.Рейнеке, 8 июня 1854 г.

«Здорова ли, весела ли моя несравненная Сашурка? Теперь без меня ни трогать, ни дразнить ее некому. Начала ли ходить, говорит ли, привита ли ей оспа, проколоты ли уши для сережек? Часто ли ее выпускают гулять? ...Знаете ли, что она более всего меня занимала в моем горестном и болезненном одиночестве, что она создала для меня новый вид наслаждения - мечтать, наслаждаться, с которым я так давно раззнакомился... Поклонитесь Ахлестышевым... Сергею Воеводскому не надо, он не только лентяй, но даже мелочен без самолюбия, а таких я не люблю».

Из письма П.Нахимова брату Сергею Степановичу и его жене Александре Семеновне, 7 августа 1838 г.

«Все свое жалованье он передавал одному из своих адъютантов, который и производил все расходы».

«Великая страда», 1904 г. Сост. Н.Николаев.

«Рассмотревши донесения командиров корвета «Пилад» и брига «Паламед» о действии их гребных судов против двух турецких контрабандных судов, нахожу, что главное упущено из виду, а именно: нанесши значительный вред орудиями гребных судов контрабандистам, должно было броситься на абордаж и взять их. Конечно, потеря офицеров и людей могла быть значительнее, но честь и слава остались бы неукоризненны».

Приказ П.С.Нахимова с замечаниями командирам корвета «Пилад» и брига «Паламед», 29 июня 1846 г.

«Один сочинитель прислал Нахимову хвалебное стихотворение. Нахимов раздраженно прокомментировал: «Если этот господин хотел сделать мне удовольствие, то уж лучше бы прислал несколько сот ведер капусты для матросов».

Отзыв современника. 1855 г.

«...проживши на белом свете лучшую половину своей жизни, право, пора нам приобрести опытность философического взгляда или, лучше сказать, время найти настоящую точку зрения... В человеческой жизни есть два периода: первый - жить в будущем, второй - в прошлом. Мы с тобой, коснувшись последнего, должны быть гораздо рассудительнее и снисходительнее к тем, кто живет в первом периоде».

«Весьма благодарен за новости. Не странно ли, на юбилей Крузенштерну в такое короткое время собрано до 16 тысяч, а на памятник Казарскому оба флота с трудом пожертвовали 11 тысяч...»

П.Нахимов - М.Рейнеке, 29.01.1839 г.

Поистине трудно что-либо добавить к тому, что сказал о П.С.Нахимове академик Тарле. Действительно, никакой другой жизни, помимо морской службы, адмирал Нахимов демонстративно не знал и не хотел знать. Хотя отметим - ничто человеческое ему не было чуждо. И тому свидетельством - маленький перстенек, украшенный желтыми бриллиантами, который некогда в нашем городе был непременным атрибутом юбилейных музейных экспозиций в честь славного Адмирала. Сейчас он в запасниках - нет, увы, достаточно твердых доказательств принадлежности этой вещи Павлу Степановичу. Впрочем, в июне 1996 г. в газете «Флаг Родины» исследовательница Е.Кигель смутно обронила некое имя - «мисс Эми, младшая дочь адмирала Кодрингтона». Не для нее ли когда-то был приобретен этот перстенек? Биограф П.Нахимова Ю.Давыдов сказал: «Тут какая-то тайна...» И таких тайн в жизни Павла Степановича много. Как и у каждой незаурядной исторической личности...

Мужества честное зерцало.

«Несколько слов о характере Нахимова: ...этот простой и скромный человек имел все условия истинного начальника: быстрый и верный взгляд, решительный характер, отеческую заботливость о своих подчиненных и строгое понятие о чести».

«Морской сборник» №4 за 1858 г.

«В продолжение кратковременного сего плавания от Ситхи до порта Св.Франциска имели мы несчастие потерять канонира Давыда Егорова, который 20 ноября при девяти узлах ходу в крепкий ветер и сильное волнение упал с фор-русленей в море. Хотя немедленно фрегат был приведен к ветру и спущена шлюпка, в которую бросился мичман Нахимов с шестью человеками матросов, но при всех возможных стараниях их спасти его не смогли. Сию готовность г.Нахимова при спасении человека жертвовать собою я долгом почел представить на благоусмотрение гг. членов Государственной адмиралтейств-коллегии и льщу себя надеждою, что таковой подвиг не найдется недостойным внимания правосудного моего начальства».

Из рапорта командира фрегата «Крейсер» капитана 2 ранга М.П.Лазарева А.В.Моллеру о переходе фрегата до Сан-Франциско и подвиге П.С.Нахимова, 10 декабря 1823 г.

«Павел Степанович служит 24 часа в сутки. Никогда товарищи не упрекали его в желании выслужиться тем, а веровали в его призвание и преданность самому делу. Подчиненные его всегда видели, что он работает более их, а потому исполняли тяжелую службу без ропота и с уверенностью, что все, что следует им или в чем можно сделать облегчение, командиром не будет забыто».

«Адмирал Нахимов», «Военмориздат», 1945 г. Воспоминания А.П.Рыкачева

«Август 1833 г. Эскадра адмирала Ф.Беллинсгаузена. «Паллада» шла в строю одной из кильватерных колонн... Ни звезд, ни маяков не было видно. Но вот на какой-то миг показался маяк. Этот момент и был использован Нахимовым. Произведенные...расчеты показали, что эскадра сбилась с курса и идет на камни. В полночь Нахимов рискнул пойти на дерзкое в его звании дело. Он решил дать сигнал «Флот идет к опасности» командиру эскадры. Сигнал заметили, но корабль «Арсис» уже попал на камни...»

С.Найда. «Адмирал Нахимов», ОГиЗ, 1945 г.

«Имею времени только тебе сказать, что 18 ноября произошло сражение в Синопе. Нахимов с своей эскадрою уничтожил турецкую и взял пашу в плен. Битва славная, выше Чесмы и Наварина... Я с отрядом пароходов пришел вначале и потому был свидетелем великого подвига Черноморского флота. Ура, Нахимов! М.П.Лазарев радуется своему ученику!»

Из письма В.А.Корнилова жене Е.В.Корниловой об уничтожении турецкой эскадры при Синопе 22 ноября 1853 г. Севастополь.

«Поставляя непременным долгом своим свидетельствовать пред в.с-тью об отлично-усердной службе вообще гг.офицеров и команд на судах, состоявших в нынешнем лете под моим начальством, и о примерном мужестве, храбрости и искусстве, оказанных ими во время истребления отряда турецких судов и батарей в Синопе, имею честь покорнейше просить ходатайства в.с-ти о награде отличившихся гг.флагманов, командиров судов и офицеров, как в прилагаемом у сего списке значится. Нижним же чинам вообще за истинно русскую храбрость и присутствие духа во время боя... почтительнейше прошу исходатайствовать денежное награждение для всех и знаки Георгия Победоносца... Осмеливаюсь присовокупить, что таковое ходатайство в.с-ти поставляю выше всякой личной мне награды».

Рапорт П.С.Нахимова А.С.Меншикову с ходатайством о награждении офицеров и матросов, отличившихся в Синопском сражении 29 ноября 1853 г.

«10 мая 1854 г. Вечером я беседовал с Павлом перед разлукой нашей, быть может, последней... Справедливо замечание Павла, что самонадеянность Корнилова на наши силы и пренебрежение к неприятелю опасны. Он все еще не оставил намерения выслать Нахимова в море с тем, что если встретит неприятеля слабее, то сразится, а сильнее - бежать в Севастополь. Такое действие, кроме опасности от ловушки или засады и от случайного ветра, опасно и в нравственном отношении: убегли мы от неприятеля - дух команды упадет...»

Из дневника М.Рейнеке о деятельности П.Нахимова по подготовке обороны Севастополя от англо-французских захватчиков.

«Слава Богу, в Севастополе есть лицо, которое знает всех и каждого и готовое за всех стать заступником и посредником».

Из рапорта Б.Мансурова, чиновника по особым поручениям Морского министерства, 17.02.1855 г.

«Павел Степанович нес гроб до пристани, откуда мы повезли его на другую сторону бухты на гребных судах. Приятно было видеть, что на похоронах простого лейтенанта присутствует адмирал и не ради того, чтоб выставить себя, а, напротив, из участия к своей семье моряков. Я уверен, что никому так не горько при виде убитого или раненого флотского офицера, как Павлу Степановичу, который душою привязан ко всем нам...»

Из письма П.И.Лесли родным о присутствии П.С.Нахимова на похоронах А.А.Бутакова, погибшего при обороне Севастополя. 18 апреля 1855 г.

«Если кто-либо из моряков, утомленный тревожной жизнью на бастионах, заболев или выбившись из сил, просился хоть на время на отдых, Нахимов осыпал его упреками: «Как-с? Вы хотите уйти с вашего поста? Вы должны умереть здесь, вы часовой, вам смены нет и не будет! Мы все здесь умрем! Помните, что вы черноморский моряк и что вы защищаете родной ваш город! Мы неприятелю отдадим одни наши трупы и развалины, нам отсюда уходить нельзя!

Генерал-лейтенант М.Богданович

«Нахимов постоянно бывал на всех бастионах и часто пробовал пищу солдат и находил, что пища матроса несравненно лучше солдатской; он настаивал, чтобы пищу улучшить, и вследствие этого вышел приказ барона Остен-Сакена по войскам, чтоб от мяса, отпускаемого солдатам, не обрезывать сало для смазки колес, а варить непременно в полном количестве. Вот причина, что войска, можно сказать, обожали Нахимова и что Нахимов имел на них такое магическое действие».

«Кронштадтский вестник» №14, 1885 г.

«Не подлежит сомнению, что Павел Степанович пережить падения Севастополя не желал. Оставшись один из числа сподвижников прежних доблестей флота, он искал смерти и в последнее время стал более чем когда-либо выставлять себя на вышках бастионов, привлекая внимание французских и английских стрелков многочисленной своей свитой и блеском эполет...»

Генерал князь В.И.Васильчиков.

«...П.С. как бы ждет своей смерти, разъезжает под самым убийственным огнем. Недавно матросы без церемоний сняли его с лошади и отнесли в место более безопасное».

Из письма капитана 2 ранга М.Коцебу М.Рейнеке, 12.10.1854 г.

«Хожу же я по батареям в сюртуке и эполетах потому, что, мне кажется, морской офицер должен быть до последней минуты пристойно одет, да как-то это дает мне большее влияние не только на наших, но и на солдат. Право, мне кажется, некоторые из наших засмеют, если увидят меня в солдатской шинели».

П.Нахимов - Н.Мятлину, 8.11.1854 г.

«Со смертью его все защитники Севастополя от генерала до солдата почувствовали, что не стало человека, при котором падение Севастополя было почти немыслимым».

Э.Тотлебен. «Описание обороны Севастополя», 1872 г.

«Неприятель не стрелял. Даже распространился слух, что английские корабли скрестили реи и спустили флаги...»

«Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя», вып. I, С.-Пб, 1871 г.

«Севастопольцы будут очень довольны, если в сквере, расположенном рядом с новым высотным зданием горисполкома, появится мемориальная доска, на которой будет указано: «Последняя квартира П.С.Нахимова. 1855 год».

В.Слуцкий. «Слава Севастополя», апрель 1981 г.

...Здесь не собрана и сотая часть свидетельств современников о том, кого являл собой Павел Степанович Нахимов и что ценного он оставил своим потомкам - в делах, в мыслях, в напутствиях, обращенных в будущее. Поистине это был великий человек. Но прежде всего это был великий севастополец...

Леонид СОМОВ

Москвичка:

Мона! Читала и плакала. Я всю жизнь с неизменным пиететом относилась к этому человеку, полагала, что знаю о нём достаточно, оказалось - совсем мало. И уж конечно мне и в страшном сне не могло присниться, что тема Нахимова для кого-то может оказаться пикантной.

Мона, спасибо тебе. Всегда интересно взглянуть на историю как бы изнутри, что позволяют нам сделать документы того времени, письма, воспоминания очевидцев. Не трактовки современных историков (впрочем, взгляд каждого отдельного человека - признанного авторитета в истории или нет - тоже, вне всякого сомнения достоин внимания хотя бы потому, что характеризует и этого человека, и его время).

miona:

» форма участников Крымской войны

Эльфик, не боись, попыфтю за всехНачну с Англичан:

Плавно перемещаемся к Французской армии:

Плавно перемещаемся к Французской армии:

miona:

» Эдуард Иванович Тотлебен

Англо-французские захватчики во время оккупации Севастополя 1855-56 гг. надругались над прахом четырех адмиралов. Это засвидетельствовала актом от 11 апреля 1858 года специальная комиссия, созданная контр-адмиралом Бутаковым. При вскрытии склепа с целью переложить останки флотоводцев из деревянных гробов в новые, обитые свинцом, комиссией был обнаружен неплотно заделанный пролом в своде над склепом. Крышки всех гробов были сорваны и разбиты, с мундиров адмиралов сорваны эполеты, а останки П.С.Нахимова в гробу были засыпаны землей, специально сюда принесенной. Европа!Союзники, заняв южную сторону Севастополя, считали, что вправе получить хотя бы "небольшую" материальную компенсацию за все тяготы и лишения, перенесенные за год. Участник обороны, военный писатель и историк П.В.Алабин писал: "Французы взяли свои трофеи и только. Англичанам мало трофеев, им нужна прибыль: чугун осколков, свинец пуль, гранит набережных и надгробных памятников, захваченных на севастопольских кладбищах, все пойдет в дело. Кажется, англичане, если бы могли, увезли с собой все развалины Севастополя, Малахова кургана и бухту". Союзники взорвали Николаевскую батарею, сухие доки в Адмиралтействе, англичане вырубали леса на Южном берегу Крыма...

Фотография 1930 года.

Сомов Леонид Аркадьевич.

" Защита Тотлебена.Он, безусловно, самый знающий человек в настоящей осадной кампании.

(Ф. Энгельс).

Сегодня исполняется 190 лет (по новому стилю) со дня рождения прославленного военного инженера-фортификатора, героя 1-й Севастопольской страды, графа, генерал-адъютанта Эдуарда Ивановича Тотлебена.

Незаурядный шахматист своего времени (так и просится по аналогии—«защита Нимцовича»), Э.И. Тотлебен во время Крымской кампании 1854-1855 гг. на целый порядок вперед гениально просчитывал ходы противника, и в процессе контрминной «партии» в Севастополе его ответные «ходы» почти на полгода позволили продлить время сопротивления противнику гарнизона израненного бомбами героического города, вкруг которого—почти по Шекспиру—«французские знамена шумели в полях, стране грозя»...

Этот удивительный человек, чья доблестная древняя прусская фамилия неразрывно связана с блистательными ратными страницами истории нашего родного, неповторимого города, во многом поистине и сам по жизни неповторим. Мы остановим внимание читателя, как говорится, лишь на самом-самом...

Итак. Он был единственным из защитников Севастополя в Крымскую кампанию такого тогда высокого ранга, как генерал-майор, который затем, в период русско-турецкой войны, стал поистине героем болгарского народа, «одолев Османа» в ходе осады крепости Плевна исключительно благодаря своему инженерному таланту.

Ё Кто еще из российских дворян—защитников Севастополя с генеральским чином был удостоен права внести элементы герба нашего славного города в свои родовые геральдические регалии? Только Тотлебен. Его новый, значительно усложненный герб был утвержден в 1882 году по Высочайшему повелению с акцентом на особые заслуги графа генерал-инженера Э.И. Тотлебена: черная крепость во главе щита и конкретные указания нашего города в нашлемнике—золотой грифон с гербом Таврической губернии на груди, а ниже навершия—георгиевская лента с цифрами «1854» и «1855». Версию о связи между гербами Севастополя и славного представителя дворянского клана из старинного тюрингского рода Тотлебенов впервые около 10 лет назад высказала руководитель краеведческого музея школы № 31 М.Н. Гавриленко, и с ее наблюдением согласился тогда зав. гербовым отделением департамента герольдии Российского дворянского собрания П.Ф. Космолинский.

Но следуем дальше. Тотлебен—единственный из генералитета защитников Севастополя в его первую оборону, жалованный графским Российской империи достоинством по специальному царскому вердикту со словами императора по сему случаю: «Я с благодарностью вспоминаю, что доблестное ваше имя неразрывно связано с историей беспримерной обороны Севастополя».

Ё Имя Тотлебена также завершает список российских генералов, кои, не имея чести принадлежать к особам императорской крови, стали кавалерами ордена Св. Георгия IV, III и II степени.

Тотлебен создал такой атлас укреплений Севастополя, который смело может соперничать со знаменитым в Европе «Атласом ХII-ХVI веков»—бессмертным творением француза Э. Жомара. Во всяком случае, спустя более 100 лет проектировщики суперсекретного военного объекта в Балаклаве под кодовым названием «ГТС № 825» не обошли вниманием рекогносцировочные обозначения Тотлебена.

Ё И, наконец, исторический феномен: как бы мы по справедливости — яростью вскипая благородной — ни относились к кровавым деяниям немецких захватчиков в Крыму в Великой Отечественной войне, надо отдать должное, увы, реальному факту: только Тотлебена фашисты так торжественно в 1942 году перезахоронили на Братском кладбище Севастополя.

Его прах был осквернен коммунистами в ходе «заготовочной цинковой кампании» еще в самом начале 30-х годов прошлого века. Как тут не вспомнить известное выражение мудрого голландца Спинозы: «Тень никогда не падает только на тех, кто в ней находится». И эта «тень», как мы убедимся ниже, конкретно накрыла-таки Тотлебенов пятого и шестого поколений.

Ё Многие газетные «подвалы» покажутся тесными для описания плодов пока так и не превзойденного таланта военного инженера Эдуарда Тотлебена, примеров его личного бесстрашия в боях, когда он касался руки смерти на театрах военных действий россиян на Кавказе, Дунае, в Крыму и на Балканах.

Можно еще и еще раз по урочным датам воздавать должное его неустанным трудам по созданию Музея Севастопольской обороны 1854-1855 гг., а также—как историку и писателю, оставившему для потомков свежайшие и точнейшие впечатления педантичного немца—государственного мужа, стоявшего в числе немногих у самого руля 1-й обороны города-героя.

Отдельного рассказа заслуживает его роль в применении первых отечественных аэростатов—воздушных шаров...

И все это далеко не исчерпывает перечень заслуг перед Отчизной знаменитого российского немца—графа Эдуарда Тотлебена, чья фамилия состоит из двух частей: tоt—смерть, leben—все-таки жизнь... после нее. Долгая жизнь!

И если уж поистине бессмертна душа, то этот прославленный гражданин Севастополя вправе оглянуться и, повторив знаменитую библейскую тираду из Книги Бытия, сказать с превеликим удовлетворением: «Я вижу, что сделанное мною было хорошо!»

Наша задача, однако, иная. Сегодня мы попытаемся четче оконтурить три «белых пятна» в биографии Эдуарда Ивановича. Многие факты его судьбы и судеб его потомков, некоторые нюансы памяти о нем требуют и новых поисков, и уточнений, и переосмысления на заре ХХI века.

Почетный Гражданин № 1

Среди военных историков и краеведов Севастополя в отношении окончательно уточненного состава узаконенных в плане своеобразной «патентной чистоты» почетных граждан нашего города-героя, увы, нет консенсуса. Долго, к примеру, раскачивалась громада, пока не сказала «Да!» по поводу членства в славной когорте почетных граждан графа Л.Н. Толстого.

Но вот совсем недавно сотрудники Севастопольского госархива, в частности Анжелика Фесенко, обнародовали сообщение корреспондента «Крымского вестника» за 14 августа 1909 года по событийному поводу торжеств, сопутствовавших открытию на Историческом бульваре памятника Э.И. Тотлебену. Как само собой разумеющееся автор заметки почти 100-летней давности сетовал, что, мол, грех именно в эти дни не вспомнить о том, что еще 43 года назад городская дума «записала на вечные времена почетным гражданином Севастополя генерал-адъютанта Э.И. Тотлебена». Однако, констатировал автор, документов на сей счет не сохранилось никаких.

В ряде публикаций в том же «Крымском вестнике», а еще ранее—в «Севастопольском справочном листке», в частности в номере за 21 июня 1890 г., сразу после установления памятника Тотлебену на Братском кладбище прямо указывается на то, что граф Эдуард Тотлебен однозначно является почетным гражданином нашего города. А главное—он удостоен этого высокого признания у нас самым первым, еще в 1866 году.

В печатном сообщении уже в 1907 году (газета «Крымский вестник») этот тезис базируется на двух убедительных фактах. Первый—портрет Э.И. Тотлебена был вывешен в зале заседаний городской думы в числе семи других портретов на момент публикации. Второй—Э.И. Тотлебену была преподнесена «папка из сафьяна шоколадного цвета на муаровом подкладе с гербом России и портретом вновь испеченного Почетного Гражданина града Севастополь». Этот документ был прислан лично графу из С.-Петербурга сразу же после его Высочайшего утверждения с формулировкой: «за вклад в дело защиты города и проявленное усердие».

Резюмируя, сегодня можно утверждать, что логика ряда важных факторов прямо свидетельствует о почетном гражданстве Э.И. Тотлебена, ибо на стене зала заседаний думы вывешивались только парадные портреты почетных граждан, а «папка» им вручалась лишь после строгого соблюдения всего церемониала присуждения этого звания: на первом этапе решение принималось гласными городской думы, а на втором, после «поввергнутия документа на Высочайшее воззрение», следовал окончательный вердикт царствующей особы.

Вот этого-то документа в распоряжении исследователей пока, увы, и нет. Так что сегодня, на наш взгляд, дело за малым. Вне всякого сомнения, факт, что в С.-Петербургском государственном Военно-историческом архиве, в фондах герольдии, хранится-таки искомый царский указ с визой императора Александра II, более чем реален. Городу в преддверие 225-летия нужно только поставить цель, и результаты появятся. Ведь речь все-таки идет о нашем самом что ни на есть первом почетном гражданине...

Дети

19 июня 1884 года графа Эдуарда Тотлебена не стало. Он, согласно завещанию (по указанию его биографа Н.К. Шильдера), был похоронен в приделе лютеранской церкви Кедайняй (Литва) и 5 октября 1884 года торжественно перезахоронен на Братском кладбище в Севастополе. Некоторые источники, правда, гласят, что прах героя Севастопольской страды был доставлен из Риги...

Долгие годы (аж 6 лет!) держава изыскивала деньги (целых 20 тыс. рублей) на обустройство памятника прославленному генерал-инженеру. Половину суммы пожаловал император, другую ее часть составили пожертвования офицеров. И вот в годовщину его смерти, 19 июня 1890 года, произошло, наконец, открытие надгробия на севастопольском Братском кладбище.

Тут возникает один весьма деликатный вопрос: а кто из родных Эдуарда Ивановича приехал тогда в Севастополь? 20 июня в «Крымском вестнике» в заметке «Открытие и освящение памятника Э.И. Тотлебену» корреспондент сообщал: «Присутствовали вдова и дети».

Кто же? Достоверно известно (здесь уместной будет историческая ремарка.—Авт.), что Екатерина Великая, отмечая заслуги своего славного полковника Ивана Готлиба Тотлебена, повелевала начертать на его дворянском гербе, чистотою отважных деяний полковника одушевляя фамилию, такой девиз: «Верный в смерти и в жизни!» И свято чтущий заветы предков, Э.И. Тотлебен предпочитал называть своих детей именами, которые носили члены императорской семьи. Так, его первенец—«дорогой сын»—был в 1854 году наречен Николаем. Позже появился на свет еще один мальчик—Александр, который, правда, жил недолго—умер в совсем юном возрасте.

Тогда как прикажете понимать фразу «вдова и дети»? Тот же «Крымский вестник», правда, чуть упрощает сей «кроссворд». 17 июня 1890 г. в анонсовой хронике о том, кто же в числе гостей будет присутствовать на торжественной церемонии на Братском кладбище, напечатано: «...ожидаются жена и дочери».

Тут следует внести ясность сначала относительно сына. На тот счет, почему 36-летнего Николая Тотлебена мать не пригласила с собой на открытие надгробия, история, видимо, будет долго «пожимать плечами». А вот насчет дочерей можно только выстроить некие предположения. Видимо (это нигде и ничем, правда, пока не подкрепляется документально), у супругов Тотлебенов—Эдуарда и Викторины (второй дочери банкира, Гессен-Дармштадтского генерального консула Гауфа)—все-таки была дочь. И приехала вдова в 1890 г. в Севастополь именно с ней и, скорее всего, с малолетней внучкой. Вот откуда журналистская вольность—«вдова и дети».

По линии же сына Тотлебена, Николая, никакая женская ветвь и в будущем, за гранью ХХI века, не прослеживается. Внук прославленного генерал-инженера Александр родился в Севастополе, правнук Андрей—в Одессе. Кстати, Александр Николаевич вынужден был при Советах после отсидки вГУЛАГе поменять фамилию, и только в начале перестройки престарелый контр-адмирал в отставке А.Н. Тотлебен, преодолев целый ряд юридических шлагбаумов, возвратил себе и фамилию, и графское достоинство. Сейчас Тотлебены проживают в Одессе.

Интересно продолжение истории «с дочерьми». В преддверии открытия памятника Э.И. Тотлебену на Историческом бульваре 8 августа 1909 года в «Крымском вестнике» была опубликована любопытная заметка: «Высочайшим указом, данным в пятый день августа сего года министру Императорского Двора, девица графиня Елизавета Тотлебен всемилостивейше пожалована во фрейлины к Их Величествам государыням-императрицам».

Итак, фрейлина-девица Елизавета (по Далю фрейлина—почетная девичья прислуга при дворе)—это и есть, по-моему, внучка Э.И. Тотлебена, которая была удостоена в честь памяти своего блистательного деда столь высокого положения в обществе.

...Минуло с того дня (с августа 1909 года) ни много ни мало, чуть более четырех десятков лет. В маленькое помещение для научных сотрудников Музея КЧФ, которое занимала тогда только что принятая на работу молодая выпускница истфака Генриэтта Парамонова, летом 1952 года постучалась пожилая женщина. Она представилась распространенной, но не аристократической русской фамилией. Была очень деликатна, говорила тихо, интеллигентно прикладывая батистовый платочек к губам. Из ее сбивчивого рассказа следовало, что она... внучка Эдуарда Тотлебена, живет в Ленинграде, работает машинисткой. Но, ради Бога, об этом никто не должен знать, заклинала она. А просит о немногом: показать дорогу на Северную сторону, к праху своего печально знаменитого деда.

Совершенно обоснованны, кстати, были ее опасения насчет соблюдения инкогнито. В стране еще «дымились» раны войны. Особенно в выжженном одноэтажном Севастополе. «Отец народов» в час петуха еще злорадно сканировал в свою бездонную черную дыру памяти очередную сводку Лаврентия по «делу врачей». Всякое могло случиться, а разные там отпрыски «царских прихвостней», а тем паче немецких генералов, для спецслужб оказались бы «приятным сюрпризом» в режимном городе Севастополе.

Был еще один момент, так сказать, отягчающего свойства. В начале 30-х годов эпоха индустриализации ознаменовалась у нас беспрецедентной экспроприацией в пользу государства в необозримых масштабах церковной утвари и «разработкой» кладбищенских недр: позарез нужен был металл, особенно цинк, свинец, бронза. О драгметаллах—разговор, конечно, отдельный...

В Севастопольский горсовет в начале 1934 г. от управляющего Крымским филиалом треста «Металлолом» поступило ходатайство разрешить изъять 150 кг цинковых гробов из могил и склепов «быв. генералов, адмиралов и проч. буржуазии». Как уже верно догадался читатель, не избежали сей горестной участи и останки графа Тотлебена.

Впрочем, безжалостно вывернутый на бровку кладбищенской канавы прах героя Севастопольской обороны безвестный и поныне патриот все-таки тогда предал земле под покровом ночи.

На сей счет пронзительно и печально—как нельзя кстати!—звучат строки Иосифа Бродского:

Молитвы над ним

не читались,

Так забросали глиной...

Но на земле остались

Иуды и Магдалины!

В наше время к памятнику Эдуарду Тотлебену не коробит глаз заросшая портулаком народная тропа. А что касается его внучки, то здесь открывается целое поле для догадок: может, и по сей день в С.-Петербурге живут ее дети—потомки нашего доблестного генерал-инженера, «прославившегося сооружением скороспешных твердынь Севастополя», как пишется в одном из дореволюционных путеводителей по севастопольскому Братскому кладбищу.

Портрет

В зале Крымской войны Музея КЧФ в г. Севастополе висит большой поясной портрет Эдуарда Тотлебена, написанный маслом, с инвентарным номером 504. Художник считается неизвестным. Знаменитый военный инженер—герой Севастопольской обороны изображен в двубортном сюртуке (введен в 1855 г.), с двойным рядом посеребренных пуговиц с топориками крест-накрест—символикой инженерного военного ведомства, с галунами генерал-майора.

На полотне обращает на себя внимание скромность художника при отборе изображения наград Э.И. Тотлебена: взгляд фокусируется на шейном знаке—ордене Св. Георгия III степени (без звезды), а ниже, в петлице,—та же награда, но IV степени, и все. Хотя Тотлебен имел уже и другие отличия, к примеру золотую саблю за бесстрашие в нескольких кавказских экспедициях.

Кто же автор этой картины? У главного хранителя музея, заслуженного работника культуры России Зинаиды Павловны Богоявленской, любезно предоставившей ксерокопию портрета для публикации в нашей газете, есть, конечно, кое-какие предположения. Она считает, что данное полотно увидело свет благодаря большому заказу московским художникам от севастопольского музея с целью развернуть в 1872 году в одном из павильонов знаменитой Политехнической выставки на территории Московского Кремля свою экспозицию боевых знамен, наград, оружия, в том числе и портретов героев для «Севастопольского альбома».

Известно, что полотна с изображениями героев Севастопольской обороны создавались преимущественно знаменитыми впоследствии передвижниками—художниками В. Маковским и И. Прянишниковым.

Нигде, однако, не отмечено, что в рамках севастопольского заказа однозначно не участвовали другие живописцы той поры. Но при первом же поверхностном анализе творческой манеры В. Маковского, И. Прянишникова, а также А. Корзухина, Г. Мясоедова, В. Шервуда, П. Перова, в разное время обращавшихся к севастопольской батальной тематике, возникает четкое ощущение, что наш портрет не принадлежит их кисти.

После сопоставления целого ряда косвенных признаков (общая тональность фона полотен — в нашем случае серо-зеленая гамма, строгая академичность исполнения, сходство деталей в изображении лица Тотлебена) сегодня можно выдвинуть предположение, что автором рассматриваемого экспоната является Николай Густавович Шильдер—усердный ученик заслуженного профессора батального класса Академии художеств России Б.П. Виллевальде.

В самом конце первой половины 50-х годов ХIХ века Н.Г. Шильдер обращается к теме Крымской войны, в частности пишет картину «Прощание ополченцев». 20 ноября 1855 года по Высочайшему повелению Н.Г. Шильдер создает поколенный портрет Э.И. Тотлебена для выставления его на стене вестибюля Николаевского инженерного училища, что суть вполне установленный факт.

Сейчас эта работа, созданная в 1855 году, а скорее всего—в начале 1856 года, в числе еще трех, правда, неподписанных портретов Э.И. Тотлебена, хранится в инженерно-документальном отделе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи России.

Обращает на себя внимание достаточно четкое сходство двух рассматриваемых работ. Та же поза, то же выражение глаз: спокойное, чуть надменное. Можно предположить, что наш портрет датируется 1872 годом, но является копией, причем автор изобразил генерал-инженера специально по заказу Музея ЧФ как севастопольского героя—Георгиевского кавалера, обладателя ордена Св. Георгия IV и III степени.

Существует еще одно соображение в пользу того, что именно Н.Г. Шильдер рисовал оба портрета. Когда речь заходит о такой тонкой «материи», как обстоятельства создания по Высочайшему указанию портрета Э.И. Тотлебена, без особого мнения и благих пожеланий здравствующего тогда «оригинала», известного, кстати, своим своенравным, вспыльчивым характером, конечно, не обошлось.

Следует учесть также, что в среде военных Э.И. Тотлебен слыл человеком, который при удобном случае неизменно протежировал лицам немецкой национальности. И посему охотно, уже будучи занятым на строительстве укреплений в г. Николаеве, т.е. осенью 1855 года, он принимает предложение известного военного историка Н.К. Шильдера представить кое-какие сигнальные документы для составления впоследствии монографии о своей роли и месте в истории российского военно-инженерного искусства.

Посему не исключено, что по протекции двоюродного брата Н.К. Шильдера именно художник Н.Г. Шильдер был избран Тотлебеном для исполнения портрета по Высочайшему царскому повелению для выставления в Инженерном училище.

Отметим, художником мало что было изменено в авторской копии портрета уже образца 1872 года: убран нижний план с полусогнутой правой рукой и вместо генерал-майорских галунных погон и сюртука Э.И. Тотлебен изображен в мундире с эполетами генерал-адъютанта с вензелевым знаком Александра II.

Тот факт, что Э.И. Тотлебен среди всех живописцев предпочитал иметь дело именно с Н.Г. Шильдером, подтверждает и находка сотрудницы Севастопольского госархива Анжелики Фесенко. Она располагает документами, кои свидетельствуют о том, что среди семи живописных портретов почетных граждан Севастополя правую стену в зале заседаний нашей городской думы «держала» и картина, изображавшая Э.И. Тотлебена в мундире с эполетами и с авторской подписью именно Н.Г. Шильдера.

Изложенная выше версия авторства портрета генерал-майора Э.И. Тотлебена из фондов Военно-исторического музея КЧФ, конечно же, требует уточнения маститыми искусствоведами на основе сравнительного анализа, выходит, уже целой «плеяды» шильдеровских Тотлебенов.

Послесловие. В ряде публикаций дореволюционного периода к имени Э.И. Тотлебена часто добавляется нам, современникам, малопонятный синоним—Большой Вобан. В частности, 20 ноября 1855 г. заслуженный профессор Николаевского инженерного училища И. Шульгин на «великолепном» обеде в честь генерал-адъютанта Э.И. Тотлебена сказал буквально следующее: «Вы доказали всем врагам нашим и соотечественникам славного Вобана—опоры царствования Людовика ХIV, что искусство инженерное изучается в нашем Отечестве самостоятельно, что мы не только следим за развитием науки у современной Европы, но идем и дальше...»

Добавим, что Себастьян ле Претр Вобан был самым знаменитым французским инженером-фортификатором в XVII столетии. И в ХVIII ему не было равных.

И только гений и слава Тотлебена—по общему признанию историков последующих полутора веков—затмили достижения этого видного военного деятеля. А нам остается только гордиться тем фактом, что феноменальный талант Большого Вобана—Эдуарда Тотлебена—расцвел именно на севастопольской многострадальной земле."

На снимке: портрет Э.И. Тотлебена из фондов Музея КЧФ в Севастополе.

http://www.grafskaya.com/article.php?id=1697