Кейт Уолкер:

КРАСАВИЦЫ ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ НА СТАРИННЫХ БРИТАНСКИХ ГРАВЮРАХ

Сегодня вашему вниманию представлена серия гравюр, на которой запечатлены портреты девушек викторианского высшего света, когда в моде были не только пышные платья, но и покатые плечи, глаза как у лани, локоны и прямой пробор…

В любой строке к своей прекрасной даме

Поэт мечтал тебя предугадать,

Но всю тебя не мог он передать,

Впиваясь в даль влюблёнными глазами.

А нам, кому ты наконец близка, -

Где голос взять, чтобы звучал века?

Кейт Уолкер:

Английский художник Джордж Данлоп Лесли (George Dunlop Leslie, 1835 - 1921 гг.)

"Цветы солнца и луны", 1889 год

Кейт Уолкер:

» Веер: история и интересные факты

Веер как объект коллекционированияВеер — синтетический вид искусства, включающий в себя миниатюрную живопись и печатную гравюру, вышивку золотыми и серебряными нитями, шелками, бисером, блестками, а также кружевоплетение, ювелирное Мастерство и различные приемы резьбы по кости и перламутру, черепаховому панцирю, рогу и дереву. Ф наше время старинные вера воспринимаются прежде всего КУК. важная принадлежность женского костюма или КУК «снаряд для навевания прохлады». Однако в действительности назначение веера чрезвычайно разнообразно.

В Китае и Японии, откуда веера пришли в Европу, существовал необыкновенно широкий диапазон их применения. Они были неотъемлемой частью образа жизни практически всех слоев общества. Так, веера использовали не только в повседневном обиходе, но и в церемониальной храмовой практике, где они служили символическим атрибутом; также они были необходимы в артистической среде и в военном деле. Тем не менее, независимо от своего предназначения, веер был всегда богато и изысканно украшен и дарил радость от созерцания прекрасного.

В Европе первые веера появились в конце XVI века, куда их доставляли португальские и испанские суда. Первоначально ими пользовались как женщины, так и мужчины, но вскоре веер становится непременным дополнением костюма знатной дамы, свидетельством ее высокого статуса, знаком социального престижа.

Первые европейские веера во всем подражали китайским и японским, однако уже с XVII столетия вырабатывается собственный круг сюжетов и национальные художественные особенности. К примеру, на экранах итальянских вееров художники часто воспроизводили знаменитые работы станковой и монументальной живописи того времени; французские — больше тяготели к галантным сценам или аллегориям, английские — к античным сюжетам или гротескам.

Начиная с XVIII столетия роспись вееров становится настолько разнообразной, что их по праву можно назвать «зеркалом жизни» той эпохи. Здесь находят отражение важнейшие исторические и культурные события, памятные вехи придворной жизни и литературные произведения, не говоря уже о всех новых веяниях моды. Сюжетами для росписи веерных экранов служат знаменитые виды королевских замков и придворные празднества, античные руины в окрестностях Рима и панорамы Везувия, стилизованные и реальные пейзажи, библейские и евангельские сцены и литературные персонажи, аллегории и символы и даже модные узоры тканей и кружева; кроме того, на экранах могли быть написаны афоризмы, ноты и слова из оперных арий, стихи и любовные послания. Но самыми распространенными сюжетами галантного века были многочисленные куртуазные и пасторальные сцены.

Не случайно для светского общения в XVIII столетии был изобретен специальный «язык веера», с помощью которого можно было передать целую гамму настроений и чувств, необходимых светской даме не только для общения с кавалером, но и для того, чтобы подчеркнуть прелести или скрыть недостатки красавицы. Считалось, что светскую даму нельзя представить без веера, как кавалера без шпаги. Недаром Мольер называл веер в руках аристократки «скипетром на владение миром».

В XIX столетии постепенно происходит демократизация веера, и из дворцового и великосветского обихода он проникает в быт других сословий. Он постоянно меняется, поскольку в это время очень чутко все реагируют на малейшие прихоти моды.

Само предназначение веера становится гораздо шире, его типология разнообразней: появляются веера-альбомы, веера в виде книжечки для записей бальных танцев («карие де баль»), веера-зонтики, веера-лорнеты, в пластины вееров вставляют монокли, маленькие зеркальца или тайники. И, наконец, на рубеже XIX—XX столетий появляются веера-рекламы, веера-сувениры, веера-меню, веера-пригласительные билеты. Как видно, по информационносмысловому значению вееру нет равных среди предметов декоративно-прикладного искусства.

Такая уникальная способность веера живо откликаться на все стороны жизни той или иной эпохи и отвечать всем веяниям времени довольно рано привлекла к нему внимание многочисленных любителей и коллекционеров. Уже с середины XIX столетия веер становится объектом целенаправленного собирательства.

Первые собрания сформировались при европейских королевских дворах, и прежде всего в Великобритании. Большой любительницей этих изысканных спутников моды была английская королева Елизавета I (1553—1603), она же считалась первой «покровительницей вееров», поскольку ввела поправку в дворцовый этикет, по которому единственным разрешенным подарком венценосной особе от подданных являлось изящное опахало. С того времени веера становятся идеальным подарком высокородной даме и считаются показателем ее статуса. Даже на фотографических портретах начала XX века веер, как символ высокого социального положения женщины, обычно является дополнением парадного костюма коронованных особ.

В дворцовом обиходе веера отражали многие стороны придворной жизни, и потому, помимо своих художественных качеств, они имели и историческое значение: их изготавливали по случаю рождения принцев и принцесс и их крестин, заказывали как необходимое дополнение для коронационных или свадебных облачений, их преподносили в качестве дипломатических подарков, в ознаменование больших церковных праздников или важных событий дворцовой жизни. Было принято дарить памятные опахала участникам придворных празднеств и костюмированных балов. В королевских семьях существовал также обычай преподносить веера молодым принцессам на именины, дни рождения, а в истории веерного искусства известны случаи, когда и сами венценосные особы упражнялись в росписи веерных экранов. Тем не менее, как правило, веера для дворцового обихода заказывались лучшим европейским веерным фирмам, для которых работали и выдающиеся художники, и знаменитые ювелиры, выполняющие драгоценную оправу для особо торжественных случаев.

Одной из первых собирательниц вееров была английская королева Виктория (1819—1901), прозванная «бабушкой Европы» за рекордно долгое пребывание на троне, во время которого значительно усилилось влияние Великобритании на континенте. Сознавая значение этих хрупких аксессуаров моды как свидетелей истории королевской семьи, она аккумулировала в своем собрании многие памятные семейные веера, доставшиеся ей по наследству от членов различных королевских семей Европы, с которыми она была связана родственными узами. После смерти королевы Виктории в 1901 году собрание королевских исторических вееров насчитывало 85 экземпляров.

Веерами увлекалась и французская императрица Евгения (на троне с 1853 по 1871 г.), супруга Наполеона III. Но в отличие от королевы Виктории, отдававшей должное историческому и мемориальному значению вееров, Евгения больше ценила их декоративные качества. Славившаяся необыкновенной красотой и чрезвычайно любившая наряды, она стала общепризнанной законодательницей моды по всей Европе. Например, она ввела обычай заказывать веер к каждому новому платью, с которым он должен сочетаться своими размерами, формой экрана и даже его цветом. Мало того, цвет экрана начинает играть символическую роль. Так, белый символизировал целомудрие, черный — траур, красный — радость, голубой — постоянство...

Считается, что благодаря императрице Евгении в моду вошли кружевные веера, дополнявшие кружевные воланы пышных юбок эпохи кринолинов.

Однако настоящим коллекционером вееров считается королева Великобритании и Ирландии Мария (на троне с 1910 по 1936 г.), супруга короля Георга V. Она впервые составила каталог памятных королевских вееров. Коллекция королевы Марии насчитывала уже несколько сотен экземпляров, которые она собирала с ранней юности.

В 1880—1890-е годы производство вееров в Великобритании переживает высокий взлет и невиданный расцвет. Тогда же начинается целенаправленное собирательство вееров, поощрявшееся организацией специальных выставок, многие из которых проходили под королевским патронажем.

Первая выставка вееров из королевского собрания состоялась в 1870 году в Англии, в Кенсингтонском дворце, вскоре прошли еще две — в 1878 и 1882 годах. Примеру английского королевского дома последовали и другие европейские королевские дома.

В то же время возникла мода на демонстрацию отдельных вееров или даже целых веерных собраний в убранстве интерьеров богатых частных домов, которая особенно проявилась в эпоху модерна с его пристальным вниманием к культуре Востока, и в первую очередь Японии. Тогда же западноевропейская художественная промышленность наладила производство оригинальных рам, настенных витрин и даже разрабатывала специальные формы мебели для экспонирования этих объектов коллекционирования. На старинных фотографиях интерьеров того времени можно видеть приспособленные под формы вееров оригинальные шкафчики, ширмы, в створки которых вставлены веерные экраны, и даже диваны с вставленными в спинки веерными витринами.

В России первое упоминание о наличии веерного собрания появилось в 1877 году в газете «Новое Время».

Автор публикации упоминал о веерной коллекции некоего отставного полковника Л.И. Маслова, к которому веера «перешли по наследству от его бабушки, отличавшейся такою страстию к ним, что, увидев у кого-либо из знатных дам своего времени такой веер, какого у нее не было, она тотчас же приобретала тождественный с ним, а в случае невозможности найти, нарочно заказывала подобный и присоединяла к своей коллекции с надписью на футляре, что он сделан по образцу веера, принадлежавшего такой- то даме. В состав этой коллекции вошло до 30 вееров, служащих верными копиями с вееров, принадлежащих дамам высшего круга времени Екатерины II» (Плотникова Ю.В. Веера в России XVIII — начала XX века. СПб., 2005). Великолепные экземпляры старинных вееров можно было также встретить как в императорских, так и в частных собраниях, однако в России они тогда еще не стали объектом целенаправленного коллекционирования.

Только в 1923 году в Государственном Эрмитаже состоялась первая выставка вееров, которая, однако, нисколько не повлияла на распространение интереса в России к этому виду декоративно-прикладного искусства. После 1920-х годов, когда веер постепенно вышел из употребления, интерес к нему иссяк во всех европейских странах, и он находился в полном забвении. Только в конце 1960-х годов к нему, как предмету коллекционирования, стал постепенно возвращаться интерес. Стали издаваться книги по истории веера, посвященные в основном конкретным веерным коллекциям и проблемам коллекционирования. Среди них можно выделить «Историю вееров для собирателей» английской исследовательницы Нэнси Армстронг, а также издания крупных веерных коллекций Музея Карнавале и Музея моды и костюма Гальера (Париж), Музея Виктории и Альберта (Лондон), Музея искусства и истории (Женева), Риксмузеума (Амстердам) и Музея истории и искусства (Триеста).

Отвечая потребностям частных коллекционеров, в 1975 году был создан Международный клуб любителей вееров, который своей задачей поставил не только пристальное и всестороннее изучение этого вида искусства, но также и поддержку и спонсирование тематических выставок частных коллекционеров.

Что касается частных западноевропейских коллекционеров, то в этой области прежде всего известны собрание вееров Маризы Воле (Женева), коллекции семьи Гюнтера и Марии-Луизы Бариш (Мюнхен) и семьи Хендрикье (Амстердам). На базе этих коллекций созданы небольшие частные музеи, каждый из которых имеет свою оригинальную концепцию, обусловленную составом собрания и личными вкусами и пристрастиями коллекционеров.

Среди отечественных собирателей вееров в первую очередь надо назвать известнейшего московского коллекционера и мецената Ф.Е. Вишневского, продемонстрировавшего свою коллекцию в 1956 году на специальной выставке, организованной в Государственном музее- усадьбе «Останкино». Казалось бы, «неактуальная» в те годы выставка пользовалась большим успехом, и вскоре вся коллекция Вишневского была передана в дар музею, что и положило начало ныне известнейшей и одной из крупнейших в России коллекций, насчитывающей около 400 предметов.

О неуклонно возрастающем интересе к веерам в последнем десятилетии XX века свидетельствуют многочисленные выставки, организованные в то время, а также возникновение сразу нескольких крупнейших частных музеев, среди которых первое место по праву принадлежит Музею вееров в Гринвиче, в предместье Лондона. Его владелица и директор Элен Александер-Адда собирала веера в течение всей жизни, начиная с детских лет. Сейчас ее коллекция насчитывает более 3500 вееров и считается едва ли не крупнейшей и лучшей в мире. Музей вееров Элен Александер-Адда был официально открыт в 1991 году. Большая часть коллекций относится к XVIII—XIX векам — времени наивысшего расцвета веерного искусства в Европе, однако в собрании имеются и более ранние экземпляры, начиная с XI века.

Другой крупный частный музей вееров открылся в 1993 году в Париже. Его основательница Анн Оге происходит из семьи потомственных веерных мастеров, работавших в знаменитой парижской фирме «Кис». От своего отца, веерного мастера Эрве Оге, она приняла эстафету семейной вековой традиции, организовав при музее не только реставрационную мастерскую, где посетителям демонстрируются все стадии и секреты веерного производства, но и специализированную художественную студию, возрождающую искусство ручного изготовления высокохудожественных вееров — как традиционных, так и авангардных по форме и содержанию.

Примеру иностранных коллег последовали и отечественные коллекционеры. После перестройки, когда наши соотечественники наконец-то получили возможность присоединиться к западноевропейскому художественному рынку, в России значительно возросло количество крупных коллекционеров, в том числе появились серьезные собиратели веерного искусства. Незамедлительно возник и первый в России частный музей вееров (его основатель — коллекционер Е.А. Пылаев из Санкт- Петербурга).

В последние годы интерес к веерам неуклонно возрастает, свидетельством чему стали организованные в музеях Петербурга и Москвы многочисленные тематические выставки, посвященные различным аспектам веерного искусства, а также активное пополнение фондов отечественных музеев.

Ирина ЕФРЕМОВА

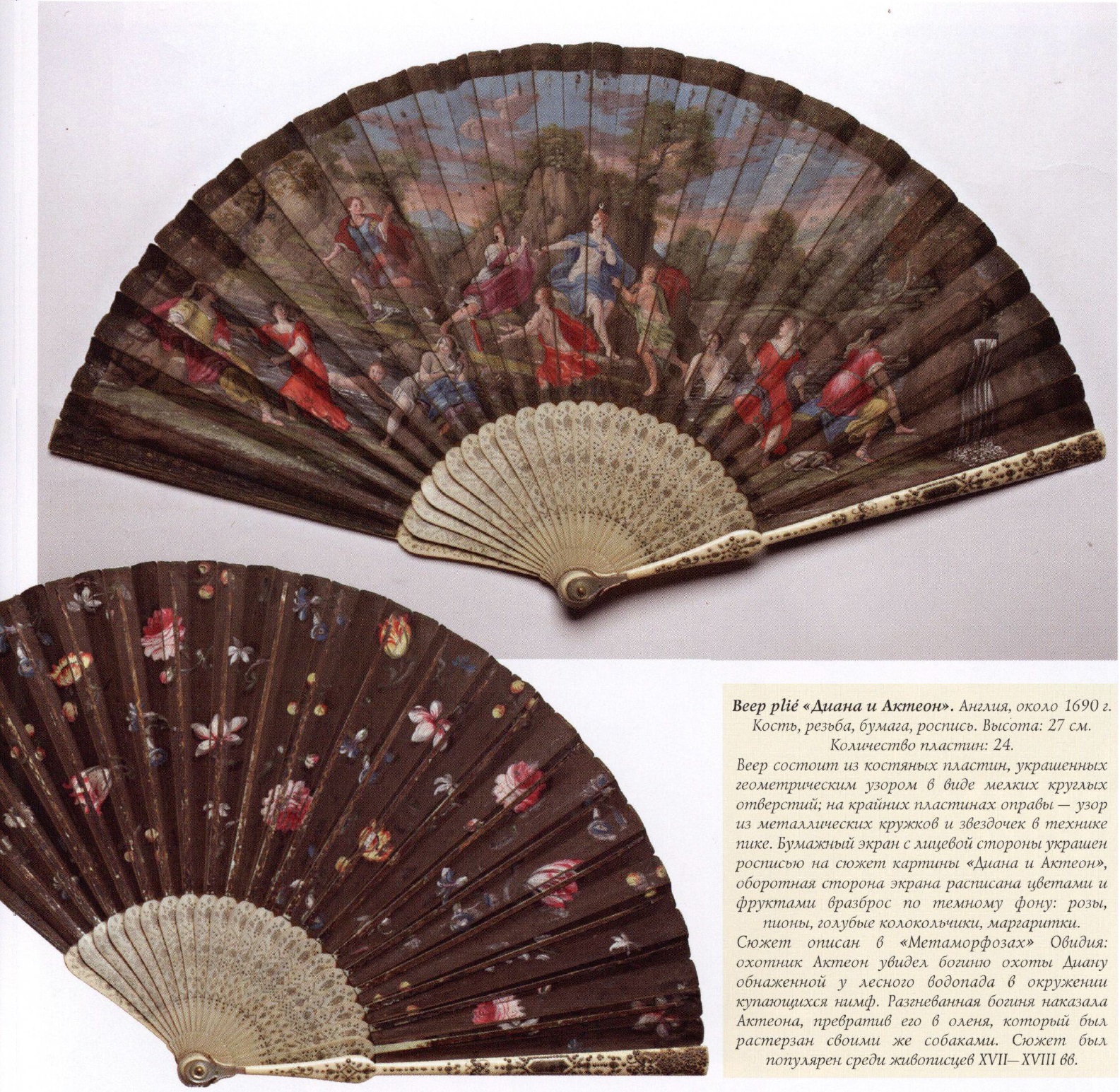

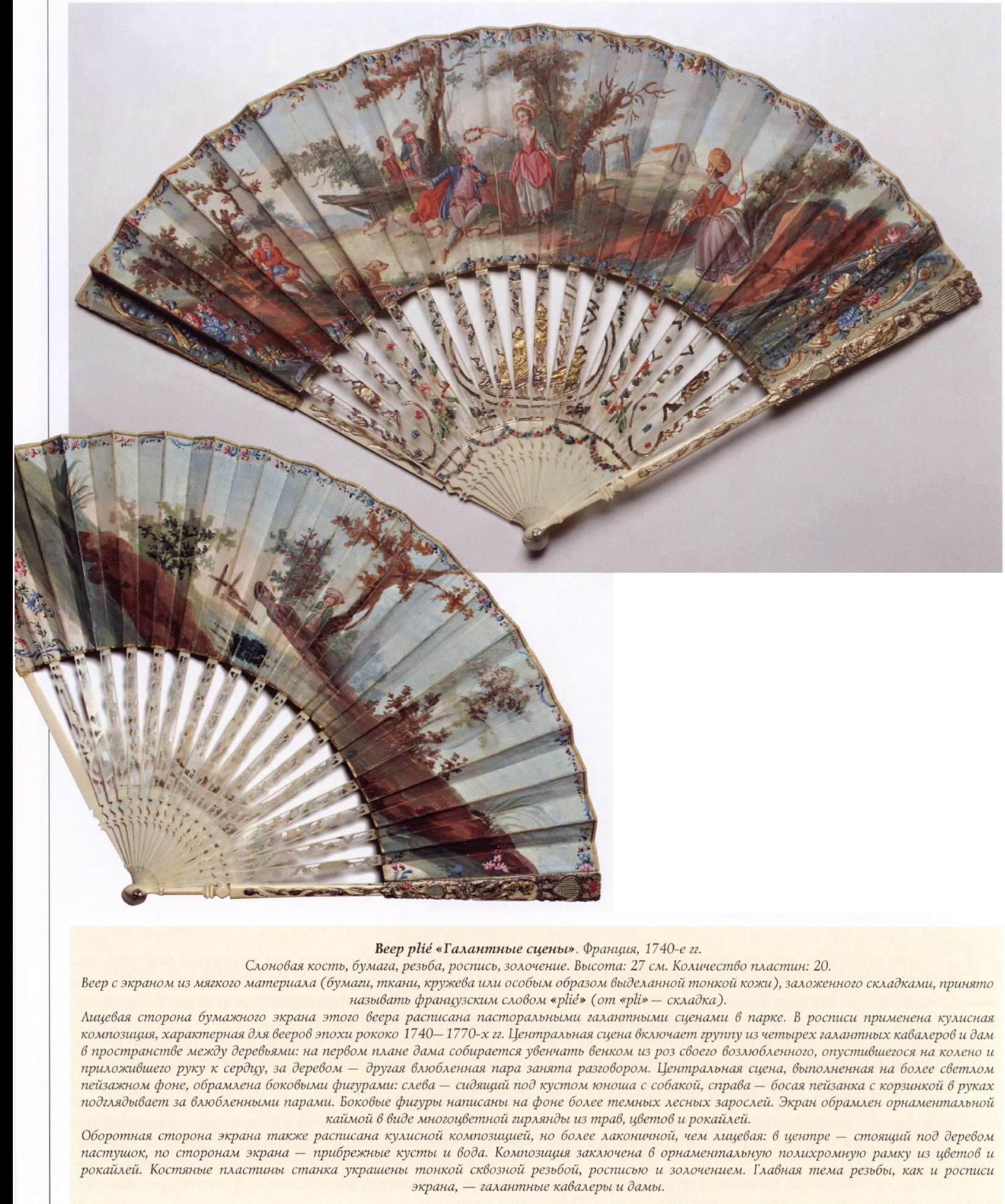

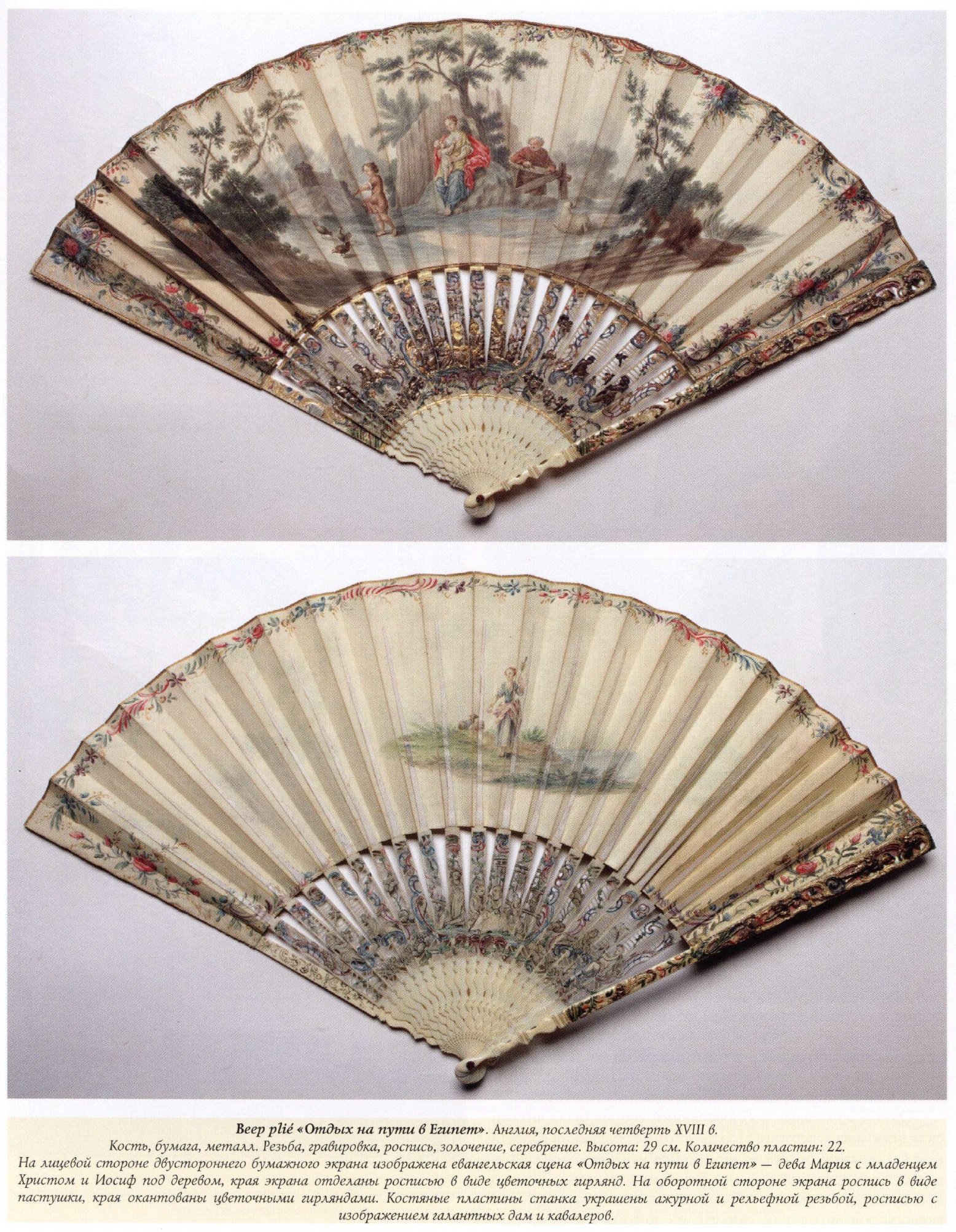

На иллюстрациях представлены предметы из частной коллекции. В ближайшее время коллекционер надеется показать свое собрание вееров на специальной выставке.

Антиквариат Предметы искусства и коллекционирования №87 (№6 июнь 2011) стр. 58

Источник: antiqueland.ru

Веер - изящный «снаряд» царского достоинства

Определение веера (он же - опахало, или веяло) встречалось в словаре Российской академии наук еще в XVIII веке. Позже оно вошло в «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля и «Энциклопедический словарь» Брокгауза - Ефрона. Последний поясняет, что на Востоке, который и является родиной веера, «вместе с опахалом и зонтиком он был одним из атрибутов царского достоинства». Подтверждением тому служат древние индусские поэмы. Первые веера делались из листьев банана, пальмы и лотоса. В домах богатых англичан Индии в конце XIX века появились гигантские веера-вентиляторы (определение словаря Брокгауза - Ефрона, 1896 г.): обтянутые муслином рамы, приводимые в движение специальным слугой. Приспособления были «в каждой комнате, над каждой головой». Их можно было видеть на судах, в храмах, гостиницах.

Полагают, что веер - изобретение японское, ибо в обиходе японца он просто незаменим: в выражении почтения, приветствиях, даже подаче милостыни. Веер употреблялся даже как символ военной власти генералами при командовании.

В Китае к вееру отношение гораздо демократичнее: он составлял принадлежность всех классов, без различия пола и возраста. К слову «веер» чаще всего применяются определения «ажурный», «филигранный», говорящие о высококлассных работах по его изготовлению. На открытых бумажных альбомах-веерах встречались всевозможные замысловатые надписи, рисунки и автографы замечательных людей.

Веер находил свое применение у многих народов земли. В. Чуйко, в статье «Из истории вееров» в журнале «Новь» 1885 года отмечает: «Веер так же стар, как стара цивилизация». Изображения китайского и японского вееров сменяют арабский и мексиканский... Из статьи мы узнаем, что римлянки пользовались веером в термах, в театре. Во всеобщее употребление он входит в XVI веке. В Италии им одинаково пользуются и мужчины, и женщины.

Особенно любопытны сведения о французском веере. Тому, каким он был, как менялись материалы для его изготовления, что означали жесты веера, посвящено целое исследование «Веер и грация» В. Верещагина в ежемесячнике «Старые годы» за апрель 1910 года. Далекие страны подарили искусным мастерам дерево, слоновую кость, перламутр, самоцветы. И появился в руках милых дам божественный веер, способный окрылять лучами надежды и ввергать в отчаяние. «Я замужем», - говорит, отмахиваясь, развернутый веер. «Вы мне безразличны», - объясняет он же, закрываясь. «Будьте довольны моей дружбой», - открывается первый его листик. Живая смена впечатлений, изменчивое непостоянство - все в нежной женской ручке с веером.

Происхождение веера в России «так же темно, как и происхождение многих других отраслей отечественного прикладного искусства». Первые достоверные о нем сведения обнаружены в описях царской казны XVII века. Делались они из страусиных перьев, а также были атласными и пергаментными. Оживать и быть орудием кокетки-красавицы веер начал в царствование Елизаветы Петровны. Настоящий же расцвет русского веера начинается со вступления на престол Екатерины Великой. В XVIII веке женщины умели «опахалом изображать разные страсти»: ревность (держа у рта свернутый веер, не говорить ни слова), любопытство, стыдливость, любовь. Язык опахала назывался в то время «маханием». «Махаться», или «амуриться», значило кокетничать веером. Эти слова не только использовались в разговоре, но проникали в литературу.

Рассказывая о «бытовании» веера, авторы прилагают описание конкретных музейных экспонатов вееров различных эпох, а журналы помещают их фотографии.

Раздел модной хроники журнала «Новь» в 1884-1886 гг. назывался «Дешевизна и изящество в одежде». Каждая буква раздела рисовалась… на лепестке развернутого веера. И сам этот аксессуар часто изображался в руках модниц. Для мастеров-умельцев в одном из номеров журнала предлагалось описание изготовления оригинального деревянного веера.

Ну а в наше время главным образом капризница погода влияет на выбор ручного «вентилятора индивидуального пользования»...

Антонина АШИХМИНА, заведующая отделом редкой книги краевой Лермонтовской библиотеки

«Изящный «снаряд» царского достоинства»

Газета «Ставропольская правда»

13 июля 2012 года

Источник: stapravda.ru

ВЕЕР В РУССКОЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЕ XVIII–XIX ВВ. И МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Когда б владел я целым миром,

Хотел бы веером сим быть …

Г.Р. Державин

Веер многолик и многофункционален, этим обусловлен интерес к данной вещи историков, искусствоведов, реставраторов, музейных работников. Веер является историческим артефактом и памятником старины, который играл весьма заметную роль в жизни человека. Веер создавался как единственный в своём роде предмет и поэтому является уникальным произведением декоративно-прикладного искусства. Веер является мечтой коллекционера, музеи постоянно пополняют свои собрания веерами.

В повседневной дворянской культуре огромное значение придавалось каждой вещи. Стоит ли говорить о том, насколько важными были аксессуары модной представительницы благородного сословия. Каждая вещь являлась не просто модным дополнением к костюму, она непременно имела утилитарное и символическое значение. Одним из таких знаковых предметов в дворянской среде был веер (от голл. Waaier — веять, лат. ventum — ветер). Его появлению способствовали причины утилитарного плана: хорошо натопленные печи, сотни жжённых свечей, дающих жар и духоту, отсутствие вентиляции в помещениях и рои насекомых, одолевающих людей. Однако веер стал определяющей вещицей именно знатной дворянки, в купеческой среде было принято обмахиваться платками. Считалось, что туалет дамы светского круга не завершён полностью, если он не дополнен веером. Веер являлся не только изящной вещицей, а нередко и привозной диковиной, прихотью великосветской дамы, за которую платили огромные деньги.

В аристократических кругах было не принято много болтать, открыто выражать свои чувства и эмоции, поэтому веер служил надёжным способом общения между дамой и кавалером. Выражения «махаться» и «амуриться» в бытовой культуре XVIII в. означали вести любовную светскую игру. Дворяне не считали нужным записывать негласно существующие правила своего общества — их и так знали все представители данного круга. На дворянских портретах XVIII– XIX вв. мы можем видеть только закрытый веер: то ли они считали постыдным выражать свои эмоции и чувства с помощью веера публично, то ли считали бесполезным использовать язык веера для несведущих зрителей и того времени, и будущих потомков. Веер в своих внешних модификациях, утилитарном и символическом значении прошёл несколько этапов. В первой половине XVIII в. он был ещё иноземной диковиной, больше использовался как модная и утилитарная вещица, его язык только–только начинали осваивать в дворянском обществе. Наличие таможенных клейм на обороте вееров первой половины XVIII в. свидетельствует об их европейском происхождении. Этот предмет, будучи тогда почти богемным атрибутом элиты дворянства, представлял собой остов (станок) из дерева или черепахового панциря и экран (медальон) из пергамента или шёлка, на который наносили рисунок гуашевыми красками на китайские, галантные, мифологические и пасторальные сюжеты. Такие привозные веера были созданы руками саксонских, итальянских и французских мастеров.

Историю веера в России, по мнению ряда исследователей, следует начинать с 1730-х гг. Тогда они имели вид цельных без покрышки листьев из слоновой кости на перламутровой ручке, из тёмной полированной стали или кованой меди. Веер в руках русских женщин оставался простой безделушкой до тех пор, пока они не научились пользоваться светской свободой, полученной при Петре Великом.

Излюбленными тонами вееров были светлые, золотистые цвета, оттенки палевого, лазоревого и перлового. Веера эпохи барокко имели более насыщенные цвета, а веера эпохи рококо — более блёклые. Русские мастера середины XVIII в., овладевшие искусством «веерного дела», стремились уловить как капризы изменчивой моды, так и изменения в образе жизни дворян. С середины XVIII в. наступил второй период в производстве и применении вееров. Модница-императрица Елизавета Петровна взяла под своё императорское покровительство производство вееров. В её правление появились первые мастерские по их производству в Москве. Это были мастерские Владимира Ружьева, Ивана Ерина, Петра Филиппова и др. Выдающимися веерными мастерами были Василий Никонов и Алексей Морозов. Веера делали из черепаховых панцирей, слоновой кости, и украшали золотом. Мастерские выпускали от 33 до 98 вееров в год, среди которых были живописные на резных костях, печатные и теневые на деревянных костях. Печатные веера — наиболее дешёвый вариант. В этом случае деревянные и костяные пластинки обклеивали тканью или бумагой с печатными картинками и украшали вышивкой с золотистыми блёстками. Национальной приметой русских вееров исследователи считают использование моржовой кости и нержавеющей стали в пластинах остовов вееров наряду с деревом, дорогим перламутром и черепаховым панцирем, а в экране — бумаги, тонкой кожи и атласа. Большое значение придавали отделке из жемчуга, яшмы, самоцветов.

Что касается упомянутых ранее теневых вееров, трудно сказать, что именно понималось под ними. Позволим себе предположить, что это могли быть веера с экранами, в отделке которых использовался проколотый или прорезной орнамент, превращающий медальон в подобие кружева, каким отделывали декольте и рукава нарядных платьев, добиваясь гармонии костюма с дополнявшими его деталями. Край медальона, а иногда и большую его часть прокалывали с помощью металлического штампа. Многие исследователи объясняют такой способ дороговизной кружева, которое редко использовалось в XVIII в. для вееров (Вершинина Н.М. Веер и кружево // Антиквариат. 2004. № 7–8 (19). С. 105).

Вторая половина XVIII в. ознаменовалась появлением «языка веера», при этом использовалось то его качество, что он был складным (plie), что придавало ему множественность выражений. Первые сведения о языке веера зафиксировал журнал «Сатирический вестник» 1790 г. При помощи изящной безделушки дамы демонстрировали красоту руки или грациозность жеста, вели светскую игру. При производстве вееров стала учитываться символика цвета и изображения на экране (медальоне). Цвет подбирался к туалету, а также мог содержать информацию о статусе, возрасте, семейном положении и настроении его владелицы. Для разных случаев и периодов жизни использовали веера разного цвета. Белый цвет обозначал невинность, поэтому светлые и белые лёгкие веера из шёлка с нашитыми на них ленточками носили молодые и незамужние дворянки. Светлый тон веера означал также дневное предназначение, однако, если бальное платье было светлым, то также полагался веер в тон остовом из слоновой кости или перламутра. Замужние дамы употребляли различные тона веера в зависимости от их настроения и чувств. Так, красный цвет обозначал радость и счастье замужней женщины, голубой — верность и постоянство, розовый — любовь. Зелёные оттенки на экране обозначали надежду, а если его украшали серебром — это было свидетельство скромности владелицы, золотом — признак её богатства. Если на веере были пайетки (блёстки) — то это свидетельствовало о твёрдости и доблести дамы. Практически не встречаем в каталогах вееров жёлтого и коричневого цвета, т.к. жёлтый означал отказ, а коричневый — недолговременное счастье. Чёрный цвет веера обозначал печаль, лиловый — смирение, поэтому их использовали в период траура. Веер, экран которого был основан на сочетании белых и чёрных тонов, означал нарушенный или разрушенный мир дворянки.

Цвет экрана и остова веера в сочетании с рисунками обозначал для дворянки возможность его использования в дневное или вечернее время. Дневные веера всегда были светлее вечерних: вечером предпочитали тёмные тона, особенно это касалось замужних женщин. Изображение амуров и нимф, и других мифологических персонажей было принято только на экранах вееров, предназначенных для утреннего или дневного пользования. Розы на вечернем экране обозначали дневной свет (цвет), а маки, ирисы и папоротники — вечер, сон и ночь, их изображали на вечерних веерах. Корзина с цветами, соломенная шляпа и музыкальные инструменты были характерны для свадебных сюжетов вееров.

Символичными в дворянском обществе были не только изображения и цвета веерных экранов, но и комбинации его различных положений. Первые шаги в семиотике веера — это открытое и закрытое его состояния. Усвоив западноевропейский этикет и традицию «открытого веера» — как знака расположения королевским особам, русские модницы стали демонстрировать открытым экраном своё расположение, симпатию, а закрытым — несогласие, отказ, сомнение, огорчение. Закрытый веер стал обозначать даже безразличие или конец беседы. В языке веера XVIII в. стали использовать количество открытых или закрытых лепестков (лопастей) экрана. Первоначально створки означали дни недели, что использовали при назначении свиданий и аудиенций. Например, 3 лёгких удара пальчиком по 4 створке (открыты всего 4) означало свидание (встречу) в четверг в 3 часа дня. Уже позже в XIX в. количество открытых лопастей (несдвинутых пластин) указывало на час свидания, а день, видимо, оговаривался устно, в разговоре. Постепенно сложилась традиция, согласно которой количество створок веера означало степень привязанности к собеседнику: 1 лепесток — дружбу. 2 лепестка — больше, чем дружба, много створок — влюблённость, раскрытый веер — любовь (Верещагин В.А. Памяти прошлого. СПб., 1914. С. 70). В XVIII в. складываются и другие элементы языка веера: в какой руке дама его держит — в левой или правой, какой стороной он повёрнут к собеседнику — лицевой или обратной, каким концом — верхним или нижним — он подаётся кавалеру, к какой части тела он прикладывается и др. Верхний конец веера означал симпатию, нижний (ручка) — презрение; оборотная сторона в «разговоре» была хуже лицевой. Прикосновение к уху обозначало подслушивание, к сердцу — симпатию, к щеке — антипатию, к лбу — мысли, к ладони — недоверие, к наружной стороне руки — отказ в визите. Немалое значение придавали таким факторам, как быстрота смены положения веера и резкость или плавность движения руки. «Язык веера» осваивали дворянки с ранней юности, он стал негласным правилом аристократического круга. Веер в ряде случаев служил любовной почтой. По мнению В.А. Верещагина, «на его листиках писались или прикреплялись признания, объяснения в любви, вопросы и ответы» (Верещагин В.А. Веер и грация // Старые годы. Апрель. 1910. C. 35.). По мнению известного исследователя вееров А.Ф. Червякова, этот предмет исполнял роль переносчиков любовных посланий: в случайно забытый веер вкладывали записку. Веер служил своеобразной библиотекой, так как дамы для демонстрации своей образованности и ума прикрепляли на оборотной стороне листочки со стихами, анекдотами, афоризмами. Веер использовали как средство гадания. Из общей кучки вытаскивали веер и делали предсказания по изображениям на экране или по числу пластин станка (Червяков А.Ф. Веера в России // Веер в художественной культуре Востока и Запада. Сост. Л.И. Кузьменко и др. М., 2009. С. 115.).

Третий этап в истории веера наступил с приходом новой античной моды на рубеже XVIII–XIX вв. Прозрачные платья–туники хорошо сочетались с тюлевыми и кружевными маленькими веерами, через которые кокетки свободно наблюдали за происходящим. Веера были небольшими, так как кисея, шифон, тюль, кружево относились к числу необыкновенно дорогих материалов. Они могли быть светлых тонов, расшивались стальными пайетками, из которых вышивали узоры в виде «плакучих ив, водопадов и снопов» (Верещагин В.А. Женские моды Александровского времени // Старые годы. Сентябрь. 1910. С. 484.). Станки таких вееров делали из плющеного рога, резной кости, перламутра. Другой вариант веера эпохи ампира — крохотный бризе, который полностью делали из слоновой кости, плющеного рога, панциря черепахи. Всё поле медальона (экрана) обильно украшали сквозной резьбой, гравировкой и росписью.

Дама, собираясь танцевать на балу, либо отдавала свой веер матери или сестре, либо во время танца держала его в левой руке несколько ниже плеча кавалера. Именно в эту эпоху у дворянского веера появилось кольцо, к которому крепился шёлковый шнур с кистью для ношения на запястье. Эта деталь имела немаловажное значение для танца и для совершенствования и развития «веерного языка». Женщина могла теперь свободно манипулировать веером, не боясь выронить его из руки.

Продолжалось совершенствование и усложнение веерного языка. Резкое движение в сторону означало отказ в разговоре и симпатии к собеседнику. Если дворянка быстро закрывала веер и держала его между сложенными руками, то это означало огорчение. Желание танцевать на балу выражали резким и быстрым движением к себе открытого веера. Презрение к кому-либо означало внезапное движение веера вниз на запястье руки, при этом веер был открыт. Закрытый веер, повешенный на правой руке, означал конец разговора. В это время дамы владели веером в совершенстве как инструментом своего кокетства. По тому, как раскрыт веер, как его держит в своих руках кокетка и как трепещут на нём страусовые перья, можно определить, взволнована ли она или холодна, искренна или фальшива, естественна или скрытна.

Следующий — четвёртый этап в развитии веерной символики — приходится на 30–40-е гг. XIX в. Согласно моде того периода и эстетике романтизма, края пластин экрана веера стали завершать ажурными концами, похожими на очертания готической архитектуры, на пластинках остова и в росписях медальонов появились средневековые сюжеты. Для остова использовали рог, для экранов — бумагу и шёлк с росписями в том числе и в духе тогда модной восточной экзотики. В эту эпоху «язык веера» несколько утрачивает свою актуальность и первенство из-за повального увлечения сентиментальной романтической перепиской. В середине ХIХ в. наблюдалось разнообразие форм вееров, связанное с влиянием Востока. Появились такие виды вееров, как круглая кокарда, опахало из перьев, веер-экран, султан, кинжал и др. Такие веера активно использовали на маскарадах. Из всего многообразия выделился театральный веер, на нём изображали сцены из спектаклей, писали тексты арий, монологи героев, программы представлений. Театральные веера были печатные и рукописные, их взлёт был связан с высочайшим расцветом театрального искусства. Также появились специальные веера для танцев: порт-веер — специальный веер для танцующей дамы, веер-котильон, служивший подарком для танцующих этот танец. С появлением лорнетов стали совмещать два полезных предмета и делать «веерлорнет».

В середине XIX в. в светском обществе появилась ностальгия по искусству XVIII в., в результате которой стали модными веера, расписанные галантными сценами по бумаге и шёлку, края экрана отделывали кружевом. Веера увеличились в размерах. В моду вошли веера с перьями (pliant). Сначала по краю веера в качестве опушки вместо кружева крепили перья страуса, марабу или лебяжьего пуха. Затем научились полностью изготавливать веера из перьев, что добавило в символику языка веера новые краски. Так, стало хорошим тоном для свадьбы делать веера из страусиных перьев белого цвета, а остов из черепахового панциря. Такие белоснежные веера изготавливались из оперенья страусов самцов. Для повседневного обихода применяли экраны вееров, изготовленные из менее качественных серых, пёстрых перьев самок страусов. Самые низкокачественные веера были из окрашенных перьев разных птиц. Исключение составляли веера из перьев розового (натуральный цвет) петуха и красного попугая. Они стоили баснословно дорого также как и самые дорогие веера делали из белых перьев альбатроса.

К середине XIX в. в каждом дворянском доме можно было обнаружить, по меньшей мере, десятка два-три вееров на все возрасты и случаи жизни. Молодые дамы — представительницы благородного сословия бережно относились к «бабушкиным» веерам конца XVIII в., но старались не отстать и от современной им моды. В XIX в. считалось наивысшим шиком приобрести вещицу, изготовленную за границей. Несмотря на большие успехи веерного дела в России, по-прежнему веера ввозились из-за границы. Популярностью пользовались красивые и изящные французские веера лучших парижских мастеров таких, как Дювеллеруа, Фокон, Кеес. В употреблении были изысканные английские веера с тонкой проработкой деталей, итальянские веера с изображениями Рима, Везувия, античных развалин.

Со второй половины XIX в. начинается следующий этап в развитии веерного искусства. В это время веера стали часто снабжать подкладкой, позволявшей лучше рассмотреть узор кружева, а также для того, чтобы он дольше служил владелице. В эпоху эклектики стало модным сочетание различных материалов в медальонах вееров — машинного кружева, шёлка, аппликаций из различных материалов, вышивки, пайеток. Это был период имитации. В производстве вееров стали использовать подделки ценных поделочных материалов — черепахи, слоновой кости, рога, янтаря. Вместо золочения и серебрения употребляли лаки.

В конце XIX — начале ХХ вв. появились веера в стиле модерн. Их оформление было двух типов. Либо при оформлении использовались гусиные, лебяжьи и др. перья экзотических птиц на деревянном остове. Это были огромные экземпляры. Либо они имели изображения на экране в виде птицы, или цветка — ириса, лилии, мака или чертополоха. В это время стала популярной форма ballon и fontange. Экран такого веера был несколько приподнят вверх, то придавало ему овальную удлинённую форму.

Веера в стиле модерн приобрели изломанные, волнистые контуры, напоминающие крыло птицы или бабочку. Символизм в веерном искусстве проявился в изображении на экране обнажённых женщин-символов красоты, луны, дня, ночи, зари, воздуха, воды и времени. Популярна стала женщина, изображённая в театральной ложе или на сцене. Японский стиль добавил в веера птиц, стрекоз, бабочек, ящериц и змей. Появились веера с сочетанием перьев различных птиц.

Своё непосредственное утилитарное значение веер терял с появлением электричества, которое не согревало бальных залов в отличие от свеч и масла. Вместе с вытеснением веера из светских салонов ушёл в прошлое и «язык веера». Однако вееру находили применение в знойную жаркую летнюю пору, он с успехом использовался в театрах, кафе, ресторанах, кабаре, мюзик-холлах. Веер стал рекламным предметом, этим предметом стали награждать участников различных массовых мероприятий — выставок, магазинов, новых видов транспорта. Его получали пассажиры первых поездов и пароходов, посетители кафе и ресторанов (на нём писали меню), сувенирные веера вручали на торжественных приёмах в честь памятных событий. Веера пропагандировали туризм и спорт; их умудрялись пропитывать модными духами в качестве рекламной кампании. В театре использовали веер–бинокль и веер–вентилятор с механическим пропеллером. В период I Мировой войны веер служил пропагандистским и патриотическим целям.

В этот период веера буквально наводнили общество, шире использовались в обиходе, но все современники отмечали охлаждение дам к вееру: им пользовались, но он более не царствовал, ушла тайна веерного языка, которым этот предмет был окутан в XVIII и XIX вв. Вот что писали об использовании вееров современники: «Веера в обиходе не употреблялись, разве только летом в жару. Обыкновенно веер был принадлежностью бального платья. Разнообразие их было большое, от очень дорогих с черепаховой оправой и страусовыми перьями на золотой цепочке до дешёвых на целлулоидной и деревянной основе с гармошкой из шёлковой материи. На дачах было принято носить китайские веера гармошкой из бумаги. Их продавали разносчики — китайцы» (Засосов Д.А., Пызин В.И. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже Х1Х–ХХ вв.: записки очевидцев. М. 2003. С. 154).

Веера стали тиражировать печатным способом, они уже не были уникальными, а стали обычными бытовыми предметами. Чем шире использовали веер в обиходе, тем более утрачивался пиитет к нему. Охлаждение интереса к вееру лучше всего выражено в его импровизированном монологе: «Очаровательные непринуждённые беседы ушли в прошлое, как и галантность, как и двор со своей знатью, как и игры, которым я служил. Моё время прошло. Без сомнения, мною пользуются ещё, но я более не царствую!» (Фалюэль Ф., Бросе Л., Пулес М. Парижские веера. 1889–1914. М., 2000. С. 11).

В 20-х гг. ХХ в. веер продолжали использовать дамы в театрах и на танцевальных вечерах, но с 1930-х гг. употребление веера стало анахронизмом. С середины ХХ в. веер становится только лишь важным объектом культурного наследия. Проводятся исследования, комплектуются собрания, открываются выставки, издаются каталоги. Осенью 2013 г. в Санкт-Петербурге открылся первый в России музей «Искусство веера», его создал коллекционер Е.А. Пылаев. Часть коллекции этого музея была представлена на выставке «Веер как искусство» в музее-заповеднике Коломенское летом 2014 г. С декабря 2013 по март 2014 гг. в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве была открыта выставка «Искусство навевать прохладу», где посетителям была представлена вся коллекция музея — 130 вееров. Выставка «Возвращение веера» в музее-заповеднике Царское Село летом 2014 г. имела очень интересное экспозиционное решение и была построена на ассоциации предмета с образом крыла птицы и полёта. Е.О. Калугина пишет о выставке: «Веера, словно яркие экзотические бабочки, возникают из темноты, переливаясь серебристыми и золотистыми бликами, играют красками в лучах света, отбрасывают лёгкие кружевные тени, отражаются в зеркалах, вызывая ностальгию по изысканной красоте ушедших эпох, которой часто так не хватает нашему прагматическому времени» (8Крыло ветра, раскрытое во времени. Выставка «Возвращение веера». Июнь-сентябрь 2014. Сост. Е.О. Калугина. СПб., 2014. С. 15.).

На выставке показан процесс реставрации и воссоздания вееров, инструменты для этой работы, сломанные веера, фотографии вееров до и после реставрации. Обычно веера разрушаются от неловкого обращения, плохих условий хранения и непрофессиональной реставрации. Реставратор должен владеть ювелирной техникой в исправлении дефектов оправы — сколы резьбы и эмали, выпадение инкрустации, деформация деталей и ослабление креплений. Мастер должен знать приёмы работы со старыми тканями, деформированной бумагой и пересохшей кожей, только таким образом он может спасти экран веера (См.: Вершинина Н.М. Веера. Из коллекции ГМЗ «Павловск». СПб., 2008. С. 15.).

История веерного искусства в России — большой пласт дворянской культуры XVIII– XIX вв. Вряд ли можно найти какое-либо значительное событие в искусстве, культуре, политической жизни и моде этих веков, которое не нашло бы отражение в творениях веерных мастеров. Многие веера являются уникальными предметами декоративно-прикладного искусства и украшением музеев.

Автор статьи - Короткова Марина Владимировна, доктор исторических наук, профессор кафедры музейного дела, Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма

УДК 008.009; 7.05 ББК 85.12

Источник: livemaster.ru (Ярмарка Мастеров)

Родина веера – Восток, Китай. При раскопках были найдены фрагменты вееров из перьев с деревянной ручкой, которые относят к эпохе Восточной Чжоу и периоду Воюющих царств (период китайской истории от V века до н. э. до объединения Китая Цинь Шихуанди в 221 до н. э.). В то время веер являлся показателем достатка и высокого статуса владельца.

В Европе складной веер появился в 16 веке и быстро завоевал популярность. При этом он стал предметом со своим «языком общения». Перемена положения веера, движение руки, количество открывшихся его листиков – всё имело значение и мгновенно считывалось адресатом. Язык веера был неотъемлемой частью любовной игры.

Во Франции говорили: «Веер в руках красавицы – скипетр на владение миром»

Материалы, которые использовались для изготовления вееров, были различны — шёлк, кожа, пергамент, плотная бумага. Некоторое время были в моде веера с зеркальцами посередине (такие веера не складывались). Пластинки для веера нередко делались из перламутра и украшались росписью или гравировкой.

Веер в России появился значительно позже, в начале XVIII века, во времена Петра Великого, с введением европейского, немецкого и голландского платья. Вееров русской работы XVIII века сохранилось крайне мало: в основном изделия были привозные – голландской, саксонской, итальянской или французской работы.

Из статьи В.А. Верещагина «Веер и Грация», опубликованной в журнале «Старые годы» в апреле 1910 года, можно узнать, что один из пропавших вееров Эрмитажа был подписан «веерным мастером Морозовым».

Антикварные веера

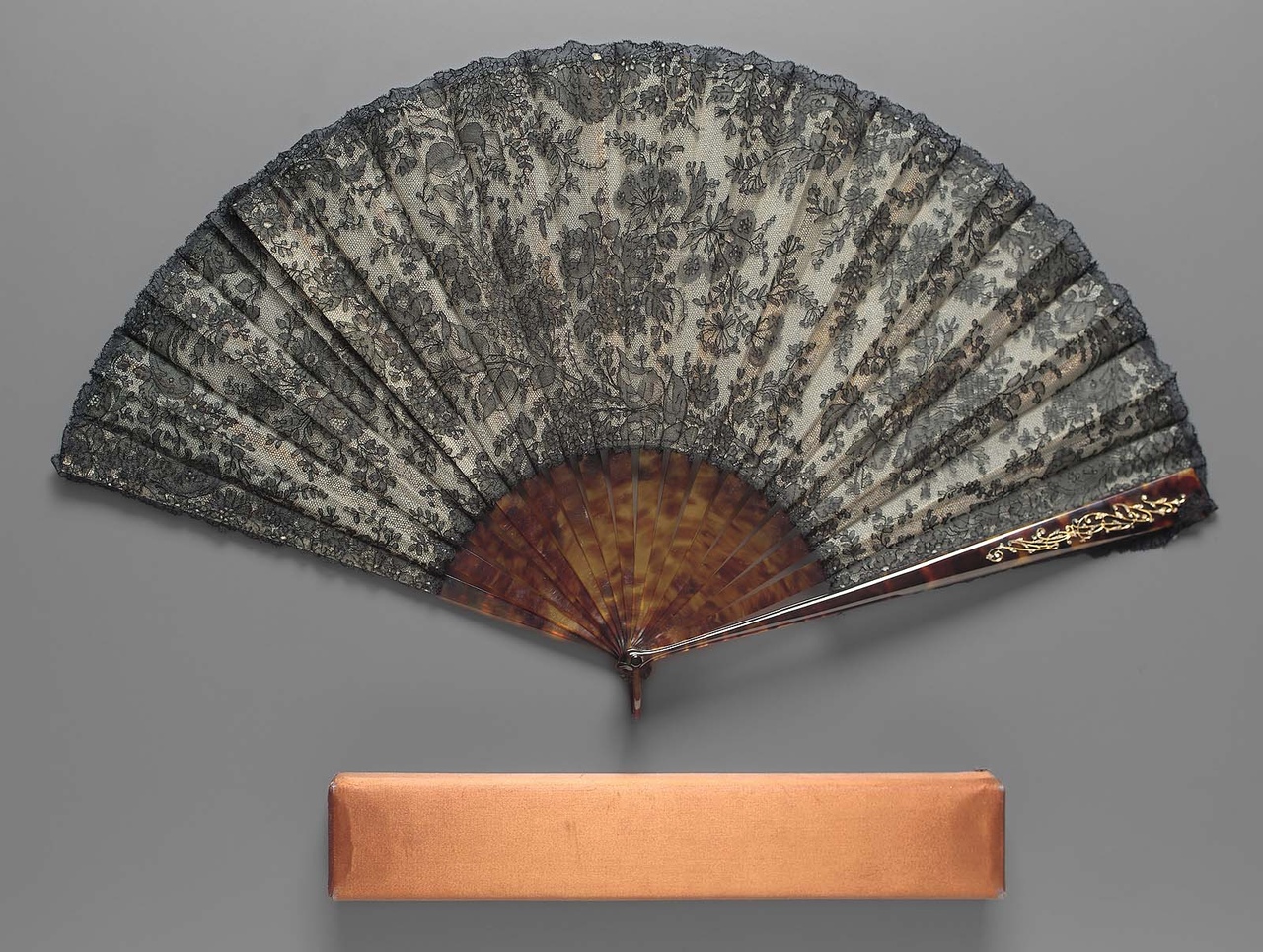

Перламутровый веер с экраном из кружева и шёлка с росписью. Конец XIX в. 1880-1900. Собрание музея Виктории и Альберта.

Веер складной с гербами Юсуповых и Рибопьеров (принадлежал княгине Т.А. Юсуповой)

Франция, 1856 г.

Прекрасный свадебный веер Annie Kathleen Capp

Спицы из слоновой кости, вышитый и расписанный шёлковый экран

Около 1880 года

MAAS

Антикварный веер

1870 г. DUVELLEROY, London

Special Museum Quality Black Chantilly Lace and Carved, Pierced and Gilded Mother-of-Pearl Sticks

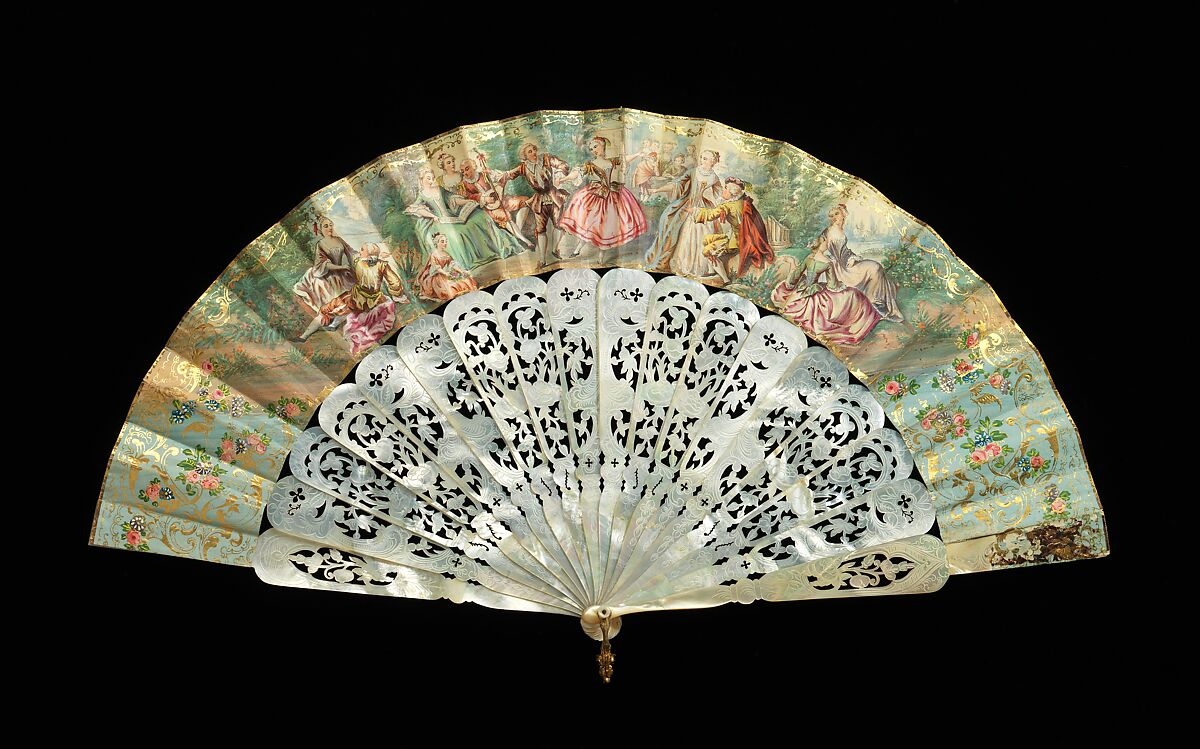

Веера XVIII века

Веера середины XVIII века

Из коллекции музея Виктории и Альберта

Французский веер XVIII века

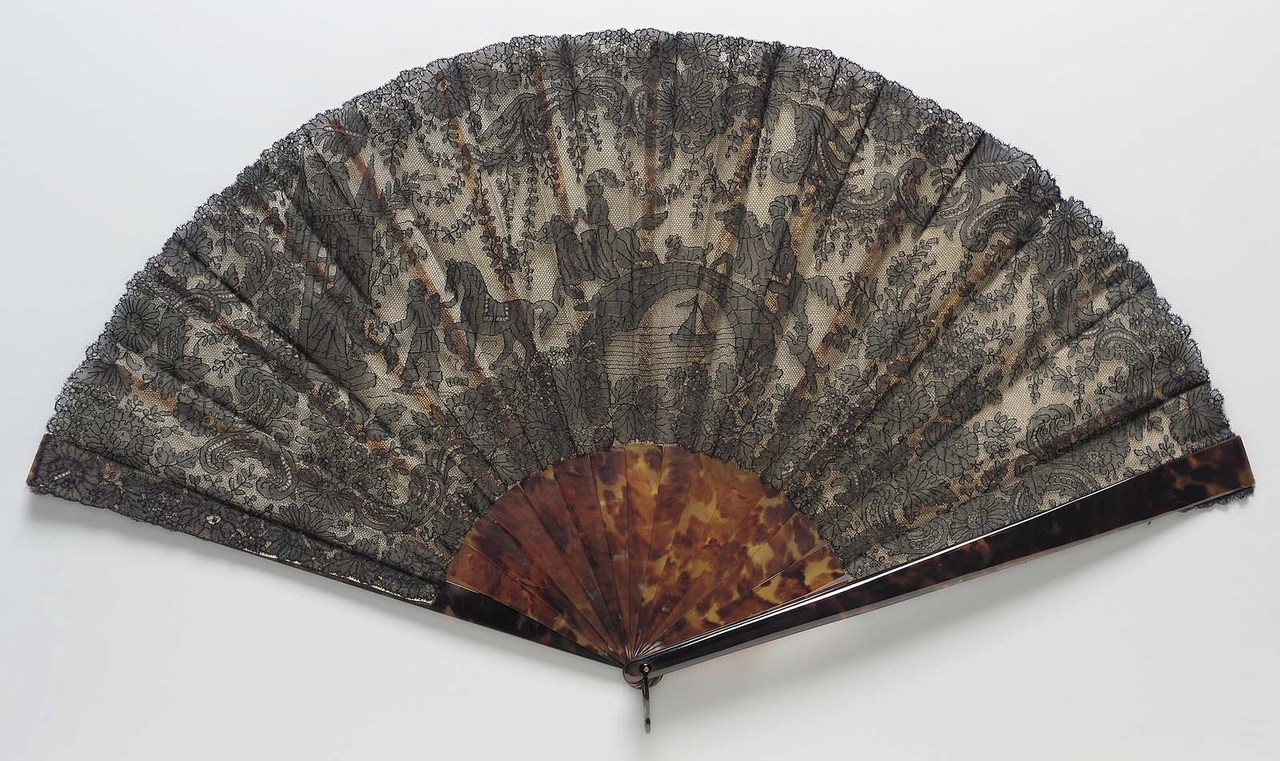

Французские веера с экранами из чёрного кружева

MFA Boston

Прекрасный веер с экраном из чёрного кружева на станке из дерева

1875 - 1899

Centraal Museum

Веер складной вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны

Чёрное дерево, газ, стальные блёстки

Франция, Париж, 1910-е гг

Фирма "Александр"

Государственный Эрмитаж

Веера с пайетками

MFA Boston

Веер складной вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны

Чёрное дерево, газ, стальные блёстки

Франция, Париж, 1910-е гг

Фирма "Александр"

Государственный Эрмитаж

Веера 1840-70-х с узким бумажным экраном

Шедевральные остовы делали из всего многообразия материалов: рог, перламутр, дерево, кость.

1850-69

Музей Метроплитен

1855-65

Музей Метрополитен

1860-69

Музей Метрополитен

1860-70

Музей Метрополитен

1860-69

Музей Метрополитен

1860-70

Музей Метрополитен

1860-69

Музей Метрополитен

1850-55

Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

1850-60

Philadelphia museum of art

Середина XIX века

Philadelphia museum of art

Веер-пальмет в моде 1840-1870-х гг

1860

Philadelphia museum of art

1850

Philadelphia museum of art

1840

Музей Метрополитен

1850-е

Музей Метрополитен

1860-70

Музей Метрополитен

1860-е

Музей Метрополитен

1840-50

Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

1840-50

Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

1850-60

Musée Carnavalet, Histoire de Paris

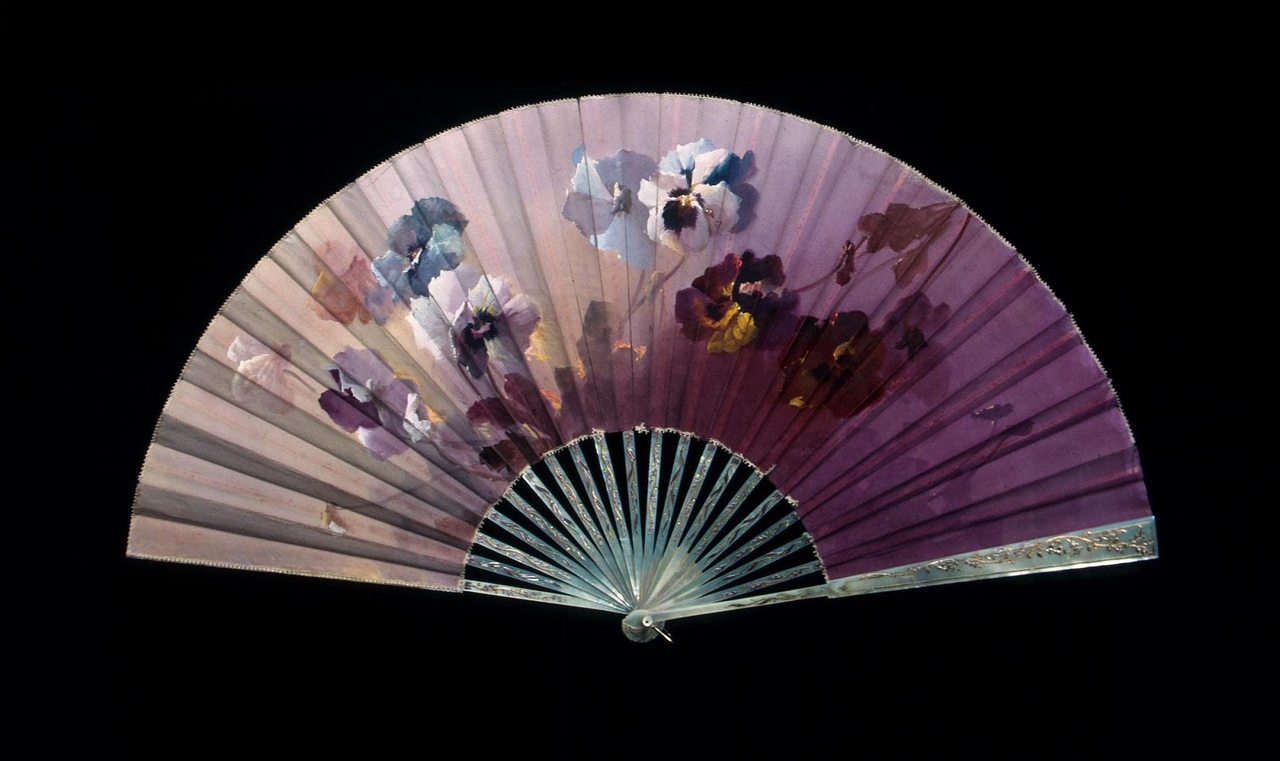

Цветочные мотивы. Веера с изображением фиалок

1885-1910

Grace E.A. Ford (1885)

For: Allen Fan Company (American, 1885–1910)

MFA Boston

1885-1910

Grace E.A. Ford (1885)

For: Allen Fan Company (American, 1885–1910)

MFA Boston

1885-1910

Grace E.A. Ford (1885)

For: Allen Fan Company (American, 1885–1910)

MFA Boston

1890-е

Художник: Альберти, Анри

Государственный Эрмитаж

1878

Государственный Эрмитаж

Перламутровый веер с экраном из кружева и шёлка с росписью. Конец XIX в. 1880-1900. Собрание музея Виктории и Альберта.

Шёлковый веер с росписью. Конец XIX — начало ХХ вв. The Philadelphia Museum of Art.

Веера начала XX века

Такие разные и такие восхитительные веера начала XX века из коллекции Fan d'éventails

"Павлинья" тема в оформлении вееров начала ХХ века

Веера формы balloon

1910

1910

Palais Galliera

1900-1905

Palais Galliera

1905-10

Palais Galliera

1914

Palais Galliera

Начало ХХ века

Cooper Hewitt

1905

Palais Galliera

1905-10

Cooper Hewitt

1905

Palais Galliera

1900

Cooper Hewitt

1905-10

Cooper Hewitt