Увлекаетесь ли вы историей? |

||||||

| да, очень |

|

66% | [ 154 ] | |||

| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |

|

2% | [ 6 ] | |||

| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |

|

1% | [ 3 ] | |||

| нет, но хотелось бы |

|

4% | [ 11 ] | |||

| По стольку по скольку... |

|

5% | [ 12 ] | |||

| раньше улекалась(ся) |

|

4% | [ 10 ] | |||

| скорее да, чем нет |

|

14% | [ 33 ] | |||

| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |

|

0% | [ 1 ] | |||

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

miroslava:

» ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО СТАРООБРЯДЧЕСТВА

Недавно по телеканалу «Россия» прошел сериал «В лесах и на горах», созданный, как указывалось в титрах, «по мотивам» дилогии писателя П.И.Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». От блестящего литературного первоисточника осталось лишь сдвоенное название, имена некоторых персонажей и немногие сюжетные линии, самым бессовестным образом переделанные и перекореженные. В остальном сериал больше соответствовал самым «лучшим» традициям современного российского «мыла»: убогая режиссерская, операторская и звукооператорская работа; неглубокая актерская игра. В смысле соответствия историческому времени сериал был ниже всякой критики: речь героев порою напоминала современный слэнг, а костюмы — не подлинную одежду середины 19 века, а стилизованные наряды ансамбля Надежды Бабкиной. Особо отличились сценаристы: максимально урезанные сюжетные линии романа заменялись мотивами современных «бандитско-ментовских» сериалов, которые справедливо называют «курсом молодого бандита».Отзывы на сериал в Интернете были разные: от «огромное спасибо, сериал замечательный и роскошный» до крайне негативных и резких оценок. Особое негодование вызвал тот факт, что роман был посвящен истории нижегородских раскольников-старообрядцев, а в сериале об этом даже не упомянуто. Больше всего отрицательных отзывов было из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Без преувеличения могу сказать, что все читающие и ценящие историю родного края нижегородцы почувствовали себя так, как будто им плюнули в лицо. Это не удивительно, если знать отношение нижегородцев к роману, а также то, что старообрядчество представляет собой огромный историко-культурный пласт в нашем крае. Чтобы лучше понять это я представлю всем интересующимся очерк —

ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО СТАРООБРЯДЧЕСТВА

Нижегородский край с первых дней раскола стал одним из оплотов «древлего благочестия». Это не удивительно, если принять во внимание тот факт, что ключевые фигуры раскола — инициатор церковных «новшеств» патриарх Никон и его яростный антагонист протопоп Аввакум — оба были выходцами с нижегородской земли.

Оказавшись вне сферы влияния официальной православной церкви, приверженцы «старой веры» быстро распались на различные направления и течения («толки», как тогда говорили). Самое главное различие было между «поповским» и «беспоповским» толком. Различие заключалось в том, что первые признавали чин священства и монашества, вторые — не признавали и в их общинах главными были не священники, и выборные лица из числа мирян. В свою очередь от этих толков отпочковались другие направления и секты. Что касается Нижегородского края, то нижегородские старообрядцы в большинстве своем принадлежали к «поповщине» и признавали священников и монахов. Именно об этих старообрядцах в основном и пойдет речь.

В конце 17 века, спасаясь от преследований, нижегородские раскольники уходили в глухие леса, за Волгу, где ставили свои скиты (объединение нескольких старообрядческих обителей-монастырей). Особенно много их поселилось на берегах реки Керженец.

Река Керженец

С тех самых пор староверов в Нижегородском крае стали называть «кержаками», а слово «кержачить» стало означать «придерживаться старой веры». Жили кержаки по разному: относительно мирные времена сменялись на периоды жестоких репрессий. Особенно сильными преследования были в то время, когда епископом Нижегородским был назначен Питирим. При нем начался знаменитый «разгон» Керженца или

Питиримово раззорение

Питирим был сначала раскольником, православие принял уже в зрелом возрасте и делом всей своей жизни почитал борьбу с расколом. В 1719 году он был назначен епископом Нижегородским и Алатырским и в своем «доношении» царю Петру предложил целую систему мер против раскольников. Петр был человеком, глубоко равнодушным к чисто религиозным вопросам, но любить раскольников у него не было причин: они участвовали в стрелецких бунтах, которые омрачили детство и юность Петра, и, кроме того, были самыми ярыми критиками и противниками петровских нововведений. Немалую роль сыграл и меркантильный момент: с раскольников предлагалось брать двойной подушный оклад, от чего казна государева немало бы выиграла. Царь одобрил все начинания Питирима, и велел нижегородскому губернатору Ю.А.Ржевскому оказывать ему всевозможную помощь.

Начались массовые преследования старообрядцев. С 1718 по 1725 гг. в нижегородской епархии открыто было раскольников до 47 тысяч человек; из них до 9 тысяч приняли православие; часть записалась в двойной оклад, так что за 1718 и 1719 гг. Ржевский собрал с 19 тысяч человек около 18 тысяч рублей; упорных монахов ссылали на вечное заточение в монастыри, а мирян наказывали кнутом и отправляли в каторжную работу. В леса посылались воинские команды, которые силой выгоняли из скитов раскольников, а сами скиты уничтожали. Одним из способов противостояния произволу церковных и гражданских властей были самосожжения — когда раскольники, священники и миряне с женами и детьми, запирались в каком-то здании, чаще всего в деревянной церкви, и поджигали сами себя. Несколько таких случаев было зафиксировано и на территории Нижегородского края.

Но более распространенными были побеги, когда раскольники снимались со своих насиженных мест и бежали куда глаза глядят, чаще всего в Сибирь, куда они и принесли свое прозвание. Поэтому до сих пор в Сибири раскольников называют «кержаками» - слишком много выходцев с Керженца переселилось туда в начале 18 века.

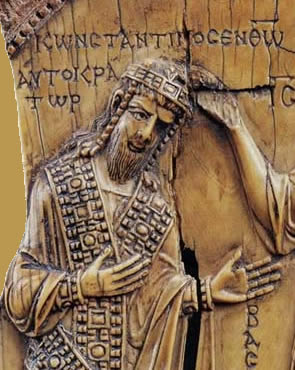

Архиепископ Нижегородский и Алатырский Питирим

После смерти Питирима (1738 г.) преследований раскольников стало меньше. В этот период в Нижегородское Поволжье устремляются миграционные старообрядческие потоки с Урала, из Сибири и других регионов. Возвращаются не только те, кто раньше проживал здесь и был вынужден оставить родные края из-за репрессий Питирима, но сюда направляются соратники «старой веры» и из других районов страны. В данных условиях происходит возрождение старообрядческих скитов в Заволжье. Самыми значительными скитами считались Комаровский, Оленевский, Улангерский, Шарпанский. Все эти скиты упоминаются в романах «В лесах» и «На горах», а самый знаменитый и богатый Комаровский скит является одним из мест действий романа. Игуменья одной из обителей Комаровского скита мать Манефа выступает как одна из героинь романа.

Жили раскольничьи монахи и монахини в основном за счет подаяний местных раскольников, но больше всего — за счет немалой денежной помощи богатых «благодетелей» из числа купцов-старообрядцев: как нижегородцев, так и из других городов. Кроме того, монахи и монахини собирали подаяние и на Макарьевской ярмарке, которая проходила летом в Нижнем Новгороде, и на всевозможных празднествах, которые устраивали старообрядцы. Одним из самых заметных было празднование иконы Владимирской Божьей Матери. Совершалось оно ежегодно на берегах озера Светлояр, с которым неразрывно было связано

Сказание о невидимом граде Китеже

Озеро Светлояр — это место святое, особо почитаемое нижегородскими раскольниками. С его историей связана поэтичная легенда о чудесном погружении в его воды града Великого Китежа, не пожелавшего сдаваться Батыевому войску. "Когда войска Батыевы подошли к большому граду Китежу, старцы праведные обратились с молитвой к Царице Небесной, взывая о помощи. Вдруг божественный свет озарил всех страждующих, и Матерь Божия спустилась с небес, держа в руках чудодейственный покров, который и сокрыл град Китеж". "Цел тот град до сих пор - с белокаменными стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями, узорчатыми теремами и каменными палатами. Цел град, но не видим." И только слышится на озере праведным звон китежских колоколов.

Собираясь у берегов озера, старообрядцы устраивали что-то вроде «всенощного бдения»: молились, читали выдержки из древних сказаний о граде Китеже. А на заре начинали прислушиваться и приглядываться: было и до сих пор существует поверье, что в рассветные часы самым праведным может послышаться звон китежских колоколов и можно увидеть в чистых водах озера отражение золотых куполов церквей невидимого града. Это почиталось знаком особой благодати и милости Божьей.

Озеро Светлояр с высоты птичьего полета

Вся эта «китежская легенда» дошла до нас в старообрядческих переработках-пересказах 17-18 веков. Это «Книга глаголемая летописец», вторую часть которой составляет сказание «О граде сокровенном Китеже». В связи с этим позволю себе небольшое отступление от темы.

Российская историческая наука должна хотя бы за то почитать старообрядцев, что благодаря им сохранилось огромное множество первопечатных и рукописных старинных книг, которые после введения никоновских «новшеств» признавались еретическими и подлежали уничтожению. Немалой была заслуга старообрядцев и в сохранении предметов древнерусского обихода. Больше всего таких предметов, конечно, сохранялось в богатых боярских и дворянских семьях, но именно представители высшего сословия в послепетровскую эпоху быстрее всех растрынкали дедовское наследие. Старинные братины, ковши и чаши; расшитые драгоценными камнями женские и мужские уборы; древнее оружие, а порою и богатые ризы с икон — все это безжалостно отдавалось в переплавку и переделку «просвещенными» дворянами, чтобы поскорее приобрести себе предметы новомодной роскоши. Когда в середине 19 века возник интерес к древнерусскому наследию, то оказалось, что у знатных дворянских родов, предки которых поминались во всех русских летописях, ни посмотреть, ни изучить нечего. Зато у старообрядцев в закромах находились немалые сокровища русской культуры допетровского времени.

Что касается озера Светлояр, то праздники там проводятся и в наши дни, но участие в них принимают не только старообрядцы, но и православные, и баптисты, и даже представители нехристианских конфессий: такие как дзен-буддисты и кришнаиты. И это совсем не удивительно: в красоте Светлоярского озера есть что-то удивительное и завораживающее. Откуда оно взялось — глубокое и прозрачное — в этом совсем не озерном краю, где в глубине лесов лишь болота со ржавой водой, да крохотные камышовые старицы лесных мелких речушек? Об этом до сих пор спорят нижегородские краеведы и геологи. А само Светлояр-озеро молчит, упрямо, по-кержацки, молчит...

Невидимый град Китеж

Но даже с учетом щедрых сборов подаяний на различных празднествах, подобных Светлоярскому, старообрядческим обителям все равно приходилось жить скудновато. А рука богатых «благодетелей» с каждым годом становилась все менее щедрой. Старики умирали, а молодые становились «некрепки в вере»: начинали брить бороды, носить «немецкое» платье, курить табак. Обители беднели и скудели. Таковой была, например, судьба обители Бояркиных в Комаровском скиту (обитель была основана в сер.18 века княжной Болховской из знатного боярского рода — отсюда ее название) или Манефиной обители в том же Комаровском скиту. Манефина обитель (иначе Осокина обитель) была названа по имени ее основательницы — игуменьи Манефы Старой из богатого купеческого рода Осокиных, которые проживали в городе Балахне Нижегородской губернии. В начале 19 века купцы Осокины получают дворянское звание и принимают православие. Помощь от них обители прекратилась, обитель обеднела, «рассохлась» и получила новое название — обитель Рассохиных.

Очень мощный удар по нижегородскому, да и всему российскому старообрядству нанесло компромиссное течение , которое пошло на соглашение с официальной православной церковью —

Единоверие

Но об этом — в следующий раз.

miroslava:

» ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО СТАРООБРЯДЧЕСТВА (продолжение)

Ну вот, сегодня успела и остальное выложитьИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО СТАРООБРЯДЧЕСТВА (продолжение)

Единоверие. Австрийское священство

Единоверие возникло в конце 18 века и представляло собой нечто вроде компромисса между православием и старообрядчеством «поповского» толка. Единоверие сразу же получило мощную поддержку как гражданских, так и церковных властей Российской империи — они поняли, насколько эффективным может быть это течение в борьбе с расколом. Старообрядцам, упрямо приверженным старым церковным обычаям, разрешалось молиться по своим канонам, но одновременно они ставились под жесткий контроль государства и православной церкви. В начале-середине 19 века некоторые староверские скиты и обители Нижегородского края переходят в единоверие.

Малиновский скит в 19 веке

Это еще более укрепило «ревнителей» старой веры в их стремлении сохранить верность «древлему благочестию». Старообрядческие общины всех уголков России стараются сблизиться, объединиться в преддверии неизбежных и нерадостных для них перемен. В 40-х годах 19 века они даже решают выбрать своего епископа, а потом и митрополита. С этой целью их взоры обратились к собратьям по вере, проживающим за рубежами Российской империи. Издавна беглые из России раскольники поселились на территории Австрийской империи в Белой Кринице (теперь это территория Украины) и учредили там свою епархию. Именно оттуда российские раскольники «поповского» толка и решили взять себе епископа. Сношения раскольников с Белой Криницей велись по всем законам детективного жанра: сначала тайная переписка, потом прямые сношения, сопровождавшиеся незаконными переходами границы с обеих сторон.

Известие о том, что российские раскольники желают установить у себя «австрийское священство» всполошило все тогдашние российские власти. Это была не шутка для николаевской России, где все должны были ходить строем и общественные дела начинать только с разрешения начальства. Времена были тревожные: в Европе шло революционное брожение, вскоре разразившееся революциями 1848 года, обострялись отношения с Турцией и европейскими соседями, близилась Крымская война. И тут вдруг известие, что подданные Российской империи, да не какие-нибудь, а подозрительные властям раскольники имеют прямые и незаконные сношения с иностранным государством. Российские власти опасались, что в случае военного конфликта с Австрией 5 миллионов российских раскольников могут сыграть роль «пятой колонны». Это была конечно неправда, но тогдашние власти Российской империи во всем видели «крамолу».

Русские старообрядцы, особенно те, что проживали в скитах, давно были на дурном счету у начальства, и не только за то, что не признавали официальной церкви. В старообрядческих скитах не мало скрывалось «государственных преступников» (например, участников пугачевского мятежа) и беглых крепостных крестьян. Все они жили без документов, без паспортов и полиция регулярно делала набеги на скиты с целью выявить и арестовать «беспаспортных».

Попытка учредить «австрийское священство» переполнило чашу терпения российских властей. Они решают, что пора приступить к искоренению и «выгонке» раскольничьих скитов и начинают действовать в этом направлении в 1849 г. В «выгонке» нижегородских скитов самое активное участие принял молодой чиновник особых поручений министерства внутренних дел по делам раскола —

Мельников Павел Иванович (1818-1883)

Родился он в небогатой нижегородской дворянской семье. Был крупным знатоком раскола, что не мешало ему активно и жестко принимать участие в искоренении старообрядчества. Первым делом в 1849 г. начали изымать из раскольничьих скитов чудотворные иконы. И это недаром! Самая почитаемая из этих икон — чудотворный образ Казанской Божьей Матери — хранился в Шарпанском скиту. С ней у керженских раскольников было связано крепкое поверье — как только она будет изъята, то это будет означать конец керженских скитов.

Действия чиновника Мельникова выразительно описал писатель Андрей Печерский:

Цитата:

«Опытный в делах подобного рода, петербургский чиновник, войдя в шарпанскую моленную, приказал затушить все свечи. Когда приказание его было исполнено, свет лампады, стоявшей пред образом Казанской Богородицы, обозначился. Взяв его на руки, обратился он к игуменье и немногим бывшим в часовне старицам со словами:

– Молитесь святой иконе в последний раз.

И увез ее.

Как громом поразило жителей Керженца и Чернораменья, когда узнали они, что нет более соловецкой иконы в шарпанской обители. Плачу и воплям конца не было, но это еще не все, не тем дело кончилось.

Из Шарпана петербургский чиновник немедленно поехал в Комаров. Там в обители Глафириных издавна находилась икона Николая Чудотворца, также почитаемая старообрядцами чудотворною. Он ее взял точно так же, как и соловецкую из Шарпана. Страха и ужаса еще больше стало в обителях керженских и чернораменских, там все считали для себя поконченным. Петербургский чиновник исполнил обещание...: соловецкая икона была перенесена в керженский Благовещенский монастырь (единоверческий — мое примечание (miroslava)), а икона Николая Чудотворца – в незадолго пред тем обратившийся к единоверию скит осиповский. После того, объехав все скиты и обители, петербургский чиновник воротился в свое место.»

– Молитесь святой иконе в последний раз.

И увез ее.

Как громом поразило жителей Керженца и Чернораменья, когда узнали они, что нет более соловецкой иконы в шарпанской обители. Плачу и воплям конца не было, но это еще не все, не тем дело кончилось.

Из Шарпана петербургский чиновник немедленно поехал в Комаров. Там в обители Глафириных издавна находилась икона Николая Чудотворца, также почитаемая старообрядцами чудотворною. Он ее взял точно так же, как и соловецкую из Шарпана. Страха и ужаса еще больше стало в обителях керженских и чернораменских, там все считали для себя поконченным. Петербургский чиновник исполнил обещание...: соловецкая икона была перенесена в керженский Благовещенский монастырь (единоверческий — мое примечание (miroslava)), а икона Николая Чудотворца – в незадолго пред тем обратившийся к единоверию скит осиповский. После того, объехав все скиты и обители, петербургский чиновник воротился в свое место.»

В 1853 г. император Николай издает указ, где судьба раскольничьих скитов была окончательно решена. Опять слово писателю Андрею Печерскому:

Цитата:

«Вскоре от высшего начальства из Петербурга вышло такое решение о скитах: им дозволено было оставаться по-прежнему только на полгода, после этого времени они все непременно должны быть совершенно порушены; тем из скитских матерей, что приписаны были к обителям по последней ревизии, дозволено было оставаться на их местах, но со значительным уменьшением их строений. Тем из обительских матерей, что приписаны были по ревизии к разным городам и селениям, велено было иметь там всегдашнее пребывание без кратковременной даже отлучки в скиты и другие места.

Все это исполнить было возложено на местную полицию, и сам исправник несколько раз объезжал для того скиты... Сколько ни приказывал исправник крестьянам Ронжина и Елфимова ломать обительские строения, никто из них не прикоснулся к ним, считая то великим грехом. Особенно комаровские часовни были для них неприкосновенны и святы... Сколько ни бился исправник, увидел наконец, что тут ничего не поделаешь, и потому собрал понятых, преимущественно из православных. Они мигом приступили к работе. Когда были снесены кровли с Манефиной обители, считавшейся изо всех скитов самою главною, стоном застонали голоса...

Так пали около двухсот лет стоявшие обители керженские и чернораменские. Соседние мужики сначала хоть и не решались поднять руки на часовни и кельи, через несколько времени воспользовались-таки дешевым лесом для своих построек: за бесценок скупили скитские строения. Вскоре ото всех скитов и следов не осталось. Были оставлены на своих местах только приписанные к ним по ревизии, и каждой жительнице отведено было по просторной келье, но таких приписанных по всем скитам осталось не больше восьмидесяти старых старух, а прежде всех обительских жителей было без малого тысяча. Опустели и Керженец и Чернораменье.

Через некоторое время местному губернатору вместе с другим петербургским чиновником велено было осмотреть все скиты. Они нашли всюду полное запустение.»

Все это исполнить было возложено на местную полицию, и сам исправник несколько раз объезжал для того скиты... Сколько ни приказывал исправник крестьянам Ронжина и Елфимова ломать обительские строения, никто из них не прикоснулся к ним, считая то великим грехом. Особенно комаровские часовни были для них неприкосновенны и святы... Сколько ни бился исправник, увидел наконец, что тут ничего не поделаешь, и потому собрал понятых, преимущественно из православных. Они мигом приступили к работе. Когда были снесены кровли с Манефиной обители, считавшейся изо всех скитов самою главною, стоном застонали голоса...

Так пали около двухсот лет стоявшие обители керженские и чернораменские. Соседние мужики сначала хоть и не решались поднять руки на часовни и кельи, через несколько времени воспользовались-таки дешевым лесом для своих построек: за бесценок скупили скитские строения. Вскоре ото всех скитов и следов не осталось. Были оставлены на своих местах только приписанные к ним по ревизии, и каждой жительнице отведено было по просторной келье, но таких приписанных по всем скитам осталось не больше восьмидесяти старых старух, а прежде всех обительских жителей было без малого тысяча. Опустели и Керженец и Чернораменье.

Через некоторое время местному губернатору вместе с другим петербургским чиновником велено было осмотреть все скиты. Они нашли всюду полное запустение.»

Многие, наверное, уже догадались, что чиновник Мельников и писатель Андрей Печерский - это одно и то же лицо. Как же получилось, что ярый противник раскола стал его певцом в своих будущих книгах?

В 40-начале 50-х годов П.И.Мельников разделял официальную точку зрения на старообрядцев. Его тоже беспокоило создание раскольничьей епархии в Белой Кринице. В своем «Отчете о современном состоянии раскола в Нижегордской губернии» 1854 года Мельников крайне отрицательно отзывался о раскольниках. Оценивал их как деструктивную силу, не способствующую крепости Российской империи; поминал им и участие в мятежах Степана Разина и Кондратия Булавина, и в стрелецких бунтах, и в пугачевском восстании (да и сам Пугачев со своими сообщниками были раскольниками). В те же годы он начинает и свою литературную деятельность; в ряде рассказов и повестей он пишет и о раскольниках, и везде они изображаются у него как сборище религиозных фанатиков и изуверов.

Но в середине 50-х годов с воцарением Александра II задули либеральные ветры. Гонения на раскольников прекратились. Кроме того, белокриницкую епархию признали не многие российские раскольники, а в 1863 году они даже окончательно порвали с ней и возвели в сан митрополита своего архиепископа Антония. В своей записке о расколе 1864 года Мельников уже сильно смягчает свои прежние взгляды на раскол. Ему начинает импонировать в раскольниках их приверженность всему старинному и исконно русскому. Еще позже в 1866 году в письме министерству внутренних дел Мельников уже пишет: «Среда раскольников, несмотря на религиозные ее заблуждения, имеет в себе немало хороших сторон... Образованное старообрядчество внесет в нашу жизнь «новые» элементы, или, лучше сказать «старые», забытые нами от наплыва западных понятий и обычаев...» И даже заявляет в конце: «А главный оплот будущего России все таки вижу в старообрядцах».

В те же годы он начинает работу над главным трудом своей жизни — дилогией «В лесах» и «На горах», которая воистину стала памятником нижегородским староверам. Его любимый герой — Патап Максимыч Чепурин — воплотил в себе все лучшие черты старообрядческого предпринимателя, вышедшего из низов: ум и деловую сметку, несокрушимую честность, отсутствие крайнего религиозного фанатизма, и при этом — крепкую приверженность к исконно русским устоям и обычаям.

Кроме того, Мельников-Печерский вошел навсегда в историю Нижегородской земли, как один из зачинателей научного краеведения. В его наследии можно найти статьи о выдающихся нижегородцах — Кулибине и Аввакуме, о великом княжестве Нижегородском, работы о городах Нижегородского края и о деятельности Макарьевской ярмарки.

Таким он и остался в памяти нижегородцев — жестокий администратор, разрушавший стены скитских срубов и устои старого Керженца, чье имя проклинали нижегородские староверы и пугали им детей в заволжских селениях. И одновременно — бережный хранитель старинного языка и памяти, воздвигший в своих романах возвышенный и одухотворенный памятник кержацкой Руси.

Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский)

А что же со скитами, порушенными стараниями П.И.Мельникова и полицейского начальства?Некоторые из них позже возродились на своих местах, как известный Комаровский скит. Другие возникли на новых местах под старым названием — как Шарпанский скит, ставший называться Новым Шарпаном. Но большинство так и остались заброшенными и не поднялись больше никогда. Время и естественный ход событий все больше подтачивали «старые устои» - старые монахи и монахини умирали, а новых на их место приходило мало или не приходило вовсе. Дольше всех продержался самый известный Комаровский скит, его расселение происходило уже в 1928 году при Советской власти

Комаровский скит в 1897 году

В это время старообрядцы продолжали жить в городах и деревнях Нижегородского края, исповедовать свою веру, но в глазах новой власти они уже не считались чем-то особенным и сравнялись с основной массой верующих. Их гонители «никониане» сами оказались на положении гонимых, советские чиновники и к тем, и к другим относились одинаково подозрительно.

Нижегородское старообрядчество в наши дни

90-е годы прошлого века справедливо называются временем религиозного возрождения в России и на всем постсоветском пространстве. Не остались в стороне от этого процесса и нижегородские раскольники. Возникли новые приходы, кое-где были воздвигнуты новые старообрядческие храмы.

Успенская древлеправославная церковь в г.Городце

При Успенской древлеправославной церкви в г.Городце действует воскресная школа для детей старообрядцев.

Ученицы воскресной школы при Успенской церкви

Сейчас на территории Нижегородской области проживает несколько десятков тысяч старообрядцев, как поповцев, так и беспоповцев. Главные организационные структуры поповцев — Русская православная старообрядческая церковь и Русская Древлеправославная церковь; беспоповцев — Древлеправославная Поморская Церковь.

В Н.Новгороде с 1995 года издается газета «Старообрядецъ. Газета для старообрядцев всех согласий», помещающая на своих страницах как историко-краеведческие материалы, так и информационные заметки, посвященные жизни основных старообрядческих согласий.

Кроме того, нижегородские старообрядцы продолжают собираться на своих праздниках в дорогих для их памяти местах Нижегородской земли:

у озера Светлояр

у надгробия игуменьи Комаровского скита Манефы Старой

у старинного креста, который стоит на том месте, где прежде был Комаровский скит

и во многих других местах, где оживают давние образы легендарного заволжского края — образы китежской Руси.

Мы идём.

И рука в руке,

И шумит молодая смородина.

Мы на Керженце, на реке,

Где моя непонятная родина...

И на каждой лесной версте,

У любого кержачьего скита

Русь, распятая на кресте,

На старинном,

На медном прибита.

(Борис Корнилов)

miroslava:

» ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО СТАРООБРЯДЧЕСТВА (окончание)

Напоследок хочу рассказать одну поразительную историю, тесно связанную с темой нижегородского старообрядства. Есть в романе Мельникова-Печерского и в сериале, созданном «по мотивам» его книги, такой персонаж — Фленушка, незаконная дочь игуменьи Манефы. В романе Фленушка является послушницей старообрядческого монастыря, а в сериале — православного (хотя и маханула однажды актриса, игравшая ее роль, крестное знамение слева направо, а не справа налево, как полагается по православным канонам — это очень хорошо говорит о культурном уровне создателей сериала).Я очень хорошо понимаю, что мой рассказ не вполне соответствует теме нашего клуба, что он на стыке не только истории, но и кино, и литературы, но уж прошу простить мне эту вольность.

В сериале пригожий учитель истории для монастырских воспитанниц Петр Степанович Самоквасов встречает Фленушку и после пары взглядов и такого же количества разговоров они оказываются в постели. Он просит ее выйти замуж, она отсылает его на несколько дней, обещая за это время собраться и уехать с ним. Когда он возвращается, то видит ее уже постриженной в монахини. Особо не расстроившись, он мямлит что-то вроде: зачем уж так... ну да ладно... я понимаю. А потом отправляется на поиски другой девушки и в конце фильма женится на ней. Если не считать момента пострижения в монахини, love story получилась вполне в современном виде: быстро встретились, быстро перепихнулись, быстро расстались.

В романе Мельникова-Печерского все гораздо сильнее и драматичнее. Фленушка и купец (не учитель!) Петр Данилович Самоквасов знакомы три года и все три года влюбленный Самоквасов уговаривает ее выйти за него замуж. Ее мать игуменья Манефа так же усердно уговаривает ее постричься в монахини. Фленушка соглашается на последнюю встречу с возлюбленным и там отдается ему — в первый и единственный раз. Теперь он уже не просит, а требует, чтобы она вышла за него замуж: надо же такое венцом покрыть. Фленушка отсылает его на три дня, обещая за это время собраться и уехать с ним. И вот Петр Степанович возвращается:

Цитата:

«Пошел, но только что вступил в обительскую ограду, глядит – расходятся все из келарни. Вот и Манефа, рядом с ней идет Марья головщица, еще две белицы, казначея Таифа, сзади всех новая мать.

«Они теперь у Манефы все будут сидеть, а я к ней, к моей невесте!..» – подумал Петр Степаныч и бойко пошел к заднему крыльцу игуменьиной стаи, что ставлено возле Фленушкиных горниц.

Быстрым движеньем двери настежь он распахнул. Перед ним Таифа.

– Нельзя, благодетель, нельзя! – шепчет она, тревожно махая руками и не пуская в келью Самоквасова. – Да вам кого?.. Матушку Манефу?

– К Флене Васильевне, – молвил он.

– Нет здесь никакой Флены Васильевны, – ответила Таифа.

– Как? – спросил как снег побелевший Петр Степаныч.

– Здесь мать Филагрия пребывает, – сказала Таифа.

– Филагрия, Филагрия! – шепчет Петр Степаныч.

Замутилось в очах его, и тяжело опустился он на стоявшую вдоль стены лавку.

Вдруг распахнулась дверь из боковуши. Недвижно стоит величавая, строгая мать Филагрия в черном венце и в мантии. Креповая наметка назад закинута…

Ринулся к ней Петр Степаныч…

– Фленушка! – вскрикнул он отчаянным голосом.

Как стрела, выпрямилась станом мать Филагрия. Сдвинулись соболиные брови, искрометным огнем сверкнули гневные очи. Как есть мать Манефа.

Медленно протянула она вперед руку и твердо, властно сказала:

– Отыди от мене, сатано!..

А на ярманке гусли гудят, у Макарья наигрывают, развеселое там житье, ни тоски нету, ни горюшка, и не знают там кручинушки!

Туда, в этот омут ринулся с отчаянья Петр Степаныч.»

«Они теперь у Манефы все будут сидеть, а я к ней, к моей невесте!..» – подумал Петр Степаныч и бойко пошел к заднему крыльцу игуменьиной стаи, что ставлено возле Фленушкиных горниц.

Быстрым движеньем двери настежь он распахнул. Перед ним Таифа.

– Нельзя, благодетель, нельзя! – шепчет она, тревожно махая руками и не пуская в келью Самоквасова. – Да вам кого?.. Матушку Манефу?

– К Флене Васильевне, – молвил он.

– Нет здесь никакой Флены Васильевны, – ответила Таифа.

– Как? – спросил как снег побелевший Петр Степаныч.

– Здесь мать Филагрия пребывает, – сказала Таифа.

– Филагрия, Филагрия! – шепчет Петр Степаныч.

Замутилось в очах его, и тяжело опустился он на стоявшую вдоль стены лавку.

Вдруг распахнулась дверь из боковуши. Недвижно стоит величавая, строгая мать Филагрия в черном венце и в мантии. Креповая наметка назад закинута…

Ринулся к ней Петр Степаныч…

– Фленушка! – вскрикнул он отчаянным голосом.

Как стрела, выпрямилась станом мать Филагрия. Сдвинулись соболиные брови, искрометным огнем сверкнули гневные очи. Как есть мать Манефа.

Медленно протянула она вперед руку и твердо, властно сказала:

– Отыди от мене, сатано!..

А на ярманке гусли гудят, у Макарья наигрывают, развеселое там житье, ни тоски нету, ни горюшка, и не знают там кручинушки!

Туда, в этот омут ринулся с отчаянья Петр Степаныч.»

М.Нестеров "Великий постриг"

И вот какой, уже чисто исторический материал, нашла я в книге Льва Аннинского «Три еретика»:

«Я не удивился, когда в журнале «Русская старина» за 1887 год раскопал историю прототипов, с которых писана любовь Фленушки и Самоквасова. Нет, «забубённым гулянием», в котором утопил добрый молодец «горюшко-кручинушку», там не обошлось. В жизни-то Самоквасов иначе расстался с матерью Филагрией: он ее убил, труп запер, послушницам, уходя, сказал, что игуменья спит: не приказала-де беспокоить. Час спустя послушницы все-таки обеспокоились, взломали дверь и увидели игуменью, привязанную косой к самоварному крану и с ног до головы ошпаренную: она умерла от ожогов, не издав ни звука. Следствия не было: во избежание скандала, раскольницы дали кому следует «решето жемчуга», – и сошла в могилу мать Филагрия, она же огневая Фленушка, так же, как сходит в межу сорная трава, выполотая с огорода, – беззвучно и безропотно.»

Мельников-Печерский, досконально знавший историю нижегородских раскольничьих скитов, вполне мог слышать эту историю, и переделав ее, вставить в свой роман, убрав самый жестокий момент — страшное убийство раскольничьей игуменьи прежним любовником, которого она бросила, чтобы постричься в монахини. А то, что дело замяли — тоже не удивительно. Раскольники пуще смерти боялись всяких контактов с полицией, а тут такое жестокое убийство: дело могло дойти и до «разгонки» скита, а это им было без надобности.

Lapunya:

miroslava писал(а):

Я очень хорошо понимаю, что мой рассказ не вполне соответствует теме нашего клуба, что он на стыке не только истории, но и кино, и литературы, но уж прошу простить мне эту вольность.

Прощаем!

А если серьезно, то все это просто замечательно и интересно. Хотя, безусловно, и неоднозначно. Религия - весьма зыбкая тема.

miona:

Miroclava, о Китеж-граде не просто ведь так говорят сколько веков(!) Всегда удивляла форма озера Светлояра, правда, колоколов мы так и не услышали, были почти "пролетом".

Сериалы...По мотивам... Это ж сценаристы с режиссерами да продюссерами - чего с них убогих-то возьмешь! Золотой телец.Хуже, когда достопочтимые историки на свой лад извращать начинают...

Спасибо, что о еще одной страничке рассказала, прочли с удовольствием. Скачала с торрента, папа вместе с книгами утащил.

А религии - и Мангуп из-за противостояния погиб, а о старообрядцах - весьма огромный вопрос, и сейчас творится...

...Великий Новгород...

Нижний Новгород.... А почему? Чего-то раньше вопросов не возникало. Мирослав, а почему?

Нижний Новгород.... А почему? Чего-то раньше вопросов не возникало. Мирослав, а почему?  [/i]

[/i]

miroslava:

Нижний Новгород был основан в 1221 г. - то есть намного позднее Великого Новгорода. Официально его назвали "град Новгород Низовския земли" (потому что на картах лежит "ниже" Великого Новгорода). На Руси было несколько Новгородов (например, еще Новгород-Северский). Вот и прибавляли вторые названия (Великий, Нижний, Северский), чтобы люди их различали.

Что касается колоколов града Китежа, то их так просто не услышишь! Надобно всем желающим обползти все озеро(!) на коленках (!) аж три (!) раза! Я сама не видела, так как посещала Светлояр только в будние дни, но те, кто был там на праздники, рассказывали, что видели не только молодых и людей среднего возраста, но даже древних стариков и старушек за этим занятием. Светлояр хоть и не самое большое озеро в мире, но попробуй-ка три раза вокруг его на коленках... После такого моциона любые колокола в ушах зазвенят, особенно если возраст почтенный!

А местные жители много чего про Светлояр рассказывают и во все его чудеса свято верят. Вот знакомый моего папы, когда был школьником, отдыхал в пионерском лагере неподалеку и иногда вожатые водили ребятишек на озеро купаться. Так он рассказывал, увидела их однажды местная женщина из близлежащего села Владимирское (может старообрядка, а может нет) и сказала: ой, ребята, а меня хоть озолоти - не полезу! Вдруг ногой за колокольню зацепишься!

Amica:

» Национальная историческая энциклопедия

Девочки, здравствуйте!miroslava, спасибо за продолжение.

А я тут на ссылочку одну интересную наткнулась в сети, дай, думаю, поделюсь.

Национальная историческая энциклопедия.

Включает в себя:

- Исторические словари и энциклопедии - 42,

- Хронологические словари - 6,

- Историко-религиозные справочники - 7,

- Военно-исторические словари - 9,

- Историко-биографические словари - 12.

Надеюсь, кому-нибудь эта ссылочка пригодится.

Lapunya:

» Княгиня Ольга

Что-то мы совсем забросили наши посиделки Надо срочно исправлять ситуацию! И вот я подумала - а расскажу-ка я вам, дамы, пожалуй, о самой известной женщине Киевской Руси - княгине Ольге.

Надо срочно исправлять ситуацию! И вот я подумала - а расскажу-ка я вам, дамы, пожалуй, о самой известной женщине Киевской Руси - княгине Ольге.

Княгиня Ольга по праву считается самой великой женщиной Древней Руси. И причина не только в том, что православная церковь признала её равноапостольной святой, но и в несомненном таланте правительницы, создавшей мощное государство.

Княгиня Ольга по праву считается самой великой женщиной Древней Руси. И причина не только в том, что православная церковь признала её равноапостольной святой, но и в несомненном таланте правительницы, создавшей мощное государство.

ЖЕНСКАЯ УЛОВКА

Ни дата рождения Ольги, ни ее родословная неизвестны. Да и остальные сведения о ней отрывочны и значительно легендированы, так что отделить вымысел от правды уже невозможно.

По преданию, Ольга родилась в лесах под Псковом в простой семье. Со своим будущим мужем, князем Игорем, познакомилась случайно, когда во время княжеской охоты перевозила его на своем челне через реку.

Увидев в своем перевозчике красивую девушку, князь решил овладеть ею, но Ольга смогла силой убеждения остановить князя, чем произвела на него большое впечатление. Когда Игорь решил жениться, он вспомнил о красавице Ольге, и ее привезли в Киев.

Брак оказался счастливым. Ольга стала верным помощником мужа, решительно взяв в свои руки многие бразды государственного правления. Похоже, что это даже нравилось Игорю, который мог спокойно ходить в дальние военные походы и на сбор дани, зная, что в его отсутствие супруга поддержит в княжестве должный порядок.

Из очередного похода за данью дружинники вернулись без князя, убитого древлянами. Если верить летописи, князь погиб из-за стремления собрать с древлян повышенную дань.

Победа вскружила древлянам голову. Не довольствуясь смертью киевского князя, они пожелали завладеть всем его достоянием, в том числе и его вдовой и малолетним сыном, с которым намерены были поступить «как захотим». Двадцать «лучших мужей», как рассказывает летопись, отправились к Ольге, дабы посватать ее за своего князя.

Послы древлян и попались на женскую уловку, поверив Ольге, что она готова принять их предложение.

Это случилось около 946 года, за 40 лет до принятия Русью христианства. Языческий обычай славян обязывал Ольгу мстить за смерть мужа: уважение к его памяти измерялось суровостью воздаяния убийцам.

На следующий день важно восседавших послов пронесли по городу, доставили во двор княжеского терема и вместе с ладьей... швырнули в глубокую яму, вырытую за ночь по приказу Ольги.

- Довольны ли вы оказанной вам честью? - склонившись над ямой, с издевкой спросила Ольга.

- Ох, она нам хуже Игоревой смерти, - ответили древляне.

Княгиня велела засыпать их живыми, а затем отправила гонцов к древлянам сказать, что если твердо их намерение просить ее к себе, то пусть с предложением прибудут самые знатные люди, дабы видели киевляне уважение, которое оказывается их княгине.

КРОВНАЯ МЕСТЬ

Древляне, либо слишком беспечные, либо слишком самонадеянные, вновь выбрали «лучших мужей» и отправили их ко двору Ольги. Новым послам истопили баню, а когда те начали мыться, двери, по приказу княгини, заперли и избу подожгли. Послы сгорели.

Вероятно, менее целеустремленный правитель довольствовался бы гибелью двух делегаций. Но неукротимый нрав Ольги требовал выполнения священного долга до конца.

Опережая известие о страшной гибели послов, Ольга с небольшой дружиной выступила налегке и уже с дороги послала сказать древлянам, чтобы они, наварив побольше медов, встретили ее у могилы мужа и вместе с нею отправили печальную тризну.

Затем, обманув знатных древлян мнимым миролюбием, напоила их вином, а когда «опьянели древляне, велела отрокам своим пить в их честь, а сама отошла недалеко и приказала дружине рубить древлян, и иссекли их 5000. А Ольга вернулась в Киев и собрала войско на оставшихся». Но даже после этого Ольга сочла их недостаточно наказанными.

Вернувшись в Киев, княгиня в течение года собрала большое и надежное войско. Взяв с собою юного сына Святослава, она двинулась войной на древлянскую землю. Древляне вышли навстречу, чтобы принять бой, но были разбиты в короткой схватке, бежали и заперлись по городам.

Главным объектом Ольгиной мести был город Искоростень, где убили Игоря. Коростенцы, слишком поздно начавшие постигать крутой нрав княгини, стояли насмерть, понимая, что в случае сдачи пощады ждать напрасно. После нескольких месяцев безуспешной осады Ольга вдруг известила защитников, что готова оставить город и довольствоваться наложением на них дани.

Княгиня хотела немного: по три голубя и три воробья с каждого двора. Странность просьбы не насторожила коростенцев, они немедленно отдали требуемое.

Раздав каждому из своих воинов по птице, Ольга велела привязать к каждому голубю и воробью завернутые в маленькие тряпочки серу с огнем и пустить на волю. Получив свободу, птицы полетели в свои гнезда - по голубятням, под крыши.

Город вспыхнул разом и отовсюду, так что затушить пожар не было возможности.

Летопись повествует, как Ольга «взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а прочих людей убила, а иных отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань».

ВИЗАНТИЙСКИЙ СЛЕД

На этом кончается первая часть жизни Ольги, может быть, первая жизнь, ибо происшедшее с ней впоследствии есть перерождение. Нечто новое, неведомое ей прежде, властно пробуждается в ней. С той же энергией, с какой ее сила и воля направлялись на разрушение, теперь они устремляются к созиданию.

Удовлетворив жажду мести, Ольга стала наводить порядок в стране, устанавливая дани и приводя племена к покорности. В короткий срок Ольга объехала всю принадлежащую ей землю, повсюду оставляя следы своей хозяйственной деятельности.

По большому счету, именно при ней Русь превратилась в единое мощное государство. При ней в стране началось каменное строительство, появились границы с богатырскими заставами, была обеспечена безопасность торговли, и на Русь потянулись иностранные купцы.

Рядом с княгиней подрастал сын, набираясь мудрости и готовясь стать великим воителем, чье имя еще будет наводить страх не только на соседей Руси, но и на дальние страны.

Ольга была язычница, но имя Бога Вседержателя уже славилось в Киеве. Она захотела стать христианкою и в 955 году, оставив Русь под управлением сына, отправилась в столицу империи и веры греческой - Константинополь.

Видимо, ее визит прошел не без проблем, и Ольге пришлой, длительно ожидать в пригороде Константинополя приема у императора Константина Багрянородного.

Об этом свидетельствует ответ вернувшейся в Киев княгини императору через византийских послов, напомнивших об ее обещании послать богатые дары в Константинополь: «Если ты так же постоишь у меня в Почайне, как я в Суду, то тогда дам тебе».

В летописи подробно описывается крещение княгини Ольги. По легенде, таинство крещения совершил константинопольский патриарх Феофилакт, обучивший Ольгу основам христианства, а восприемником был сам Константин Багрянородный. При крещении княгиня получила имя Елены в честь святой равноапостольной Елены.

Византийский император, сраженный красотой и мудростью Ольги, захотел жениться на ней.

- Я язычница, - ответила русская княгиня. - Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, - иначе не крещусь.

Император исполнил желание Ольги, а затем снова предложил стать своей женой. Ольга же ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью. А у христиан не разрешается это, - ты сам знаешь». И ответил император: «Перехитрила ты меня, Ольга».

СВЯТАЯ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА

Последующие годы жизни княгини отмечены смирением и особой сосредоточенностью духа.

В Киеве Ольга возвела храм во имя святителя Николая. Любопытно, что священников она пригласила на Русь не из Византии, а из Европы. Но ее попытки крестить Русь и склонить сына к принятию христианства успехом не увенчались. Святослав отговаривался: «Как мне одному принять новую веру, если дружина моя станет надо мною смеяться?»

Но Ольга любила сына и говорила: «Да будет воля Божия. Если захочет помиловать Бог род мой и народ русский, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне».

И так говоря, молилась она за сына и за всех русских людей каждую ночь и каждый день, воспитывая сына до его возмужания и совершеннолетия.

Даже передав сыну бразды правления Русью, Ольга не отошла от государственных дел, продолжая править во время частых военных походов Святослава, стремившегося раздвинуть границы страны от Дуная до Волги.

В 969 году, чувствуя, что дни ее жизни заканчиваются, Ольга удержала сына при себе, заявив: «Когда похоронишь меня, отправляйся куда захочешь». Через три дня княгиня скончалась, оплакиваемая сыном, внуками и всем русским народом.

После ее смерти летописец вывел удивительные по эмоциональности строки: «Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи; были тогда люди загрязнены грехами, не омыты святым крещением».

В 1547 году Ольга была канонизирована Русской православной церковью, став единственной равноапостольной святой среди причисленных к лику святых русских женщин. С этого времени её и считают святой покровительницей земли Русской.

В 1547 году Ольга была канонизирована Русской православной церковью, став единственной равноапостольной святой среди причисленных к лику святых русских женщин. С этого времени её и считают святой покровительницей земли Русской.

uurta:

Евгения, спасибо большое. Очень интересно. Мы недавно в универе тоже эту тему поднимали. Так вот, нам преподавательница рассказывала, что история о том, как византийский император просил руки Ольги - исторический вымысел, так как хронолигически невозможно. К моменту крещения Ольге должно было быть за шестьдесят или около того.

Lapunya:

uurta писал(а):

Так вот, нам преподавательница рассказывала, что история о том, как византийский император просил руки Ольги - исторический вымысел, так как хронологически невозможно. К моменту крещения Ольге должно было быть за шестьдесят или около того.

Не совсем понимаю, почему это невозможно.

Во-первых, дата рождения Ольги достоверно неизвестна: По «Повести временных лет» Вещий Олег женил Игоря Рюриковича, начавшего самостоятельно править с 912 года, на Ольге в 903 году. Дата эта подвергается сомнению, так как, согласно Ипатьевскому списку той же «Повести», их сын Святослав родился только в 942 году.

Возможно, чтобы разрешить это противоречие, поздние Устюжская летопись и Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского сообщают о 10-летнем возрасте Ольги на момент свадьбы. Хотя и это подвергается сомнению, но речь не о том.

Княгиня Ольга стала первым правителем Киевской Руси, принявшем крещение, и, таким образом, предопределила принятие христианства всем древнерусским народом.

Дата и обстоятельства крещения остаются неясными. Согласно ПВЛ это произошло в 955 году в Константинополе, Ольгу лично крестили император Константин с патриархом (Феофилакт до 956 г.): «И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице — матери Константина Великого». ПВЛ и Житие украшают обстоятельства крещения историей о том, как мудрая Ольга перехитрила византийского царя. Тот, подивившись её разуму и красоте, захотел взять Ольгу замуж, но княгиня отвергла притязания, заметив, что не подобает христианам за язычников свататься. Тогда-то и крестили её царь с патриархом. Когда царь снова стал домогаться княгини, та указала на то, что она теперь приходится крёстной дочерью царю. Тогда тот богато одарил её и отпустил домой.

Из византийских источников известно только об одном визите Ольги в Константинополь. Константин Багрянородный описал его подробно в сочинении «Церемонии», не указав года события. Зато он указал даты официальных приёмов: среда 9 сентября (по случаю прибытия Ольги) и воскресенье 18 октября. Такое сочетание соответствует 957 и 946 годам. Обращает на себя внимание длительное пребывание Ольги в Константинополе. При описании приёма называются василевс (сам Константин) и Роман — багрянородный василевс. Известно, что Роман, сын Константина, стал формальным соправителем отца в 945 году. По версии историка Г. Г. Литаврина визит, описанный Константином, состоялся на самом деле в 946 году, а крещение состоялось во время 2-го визита в Константинополь в 954 или 955 годах. Упоминание на приёме детей Романа свидетельствует в пользу 957 года, который считается общепринятой датой визита Ольги и её крещения.

О крещении в Константинополе говорит и Продолжатель Регинона, причём упоминание имени императора Романа свидетельствует в пользу крещения именно в 957 году. Свидетельство Продолжателя Регинона может считаться достоверным, поскольку под этим именем, как полагают историки, писал епископ Адальберт, возглавивший неудачную миссию в Киев в 961 году и имевший сведения из первых рук.Ольга

Согласно большинству источников княгиня Ольга приняла крещение в Константинополе осенью 957 года, и крестили её, вероятно, Роман II (сын и соправитель императора Константина), и патриарх Полиевкт. Решение о принятии веры Ольга приняла заранее, хотя летописная легенда представляет это как спонтанное решение. Ничего не известно о тех людях, кто распространял христианство на Руси. Скорее всего, это были болгарские славяне (Болгария приняла крещение в 865 году), так как в ранних древнерусских летописных текстах прослеживается влияние болгарской лексики. О проникновении христианства в Киевскую Русь свидетельствует упоминание соборной церкви Св. Ильи в Киеве в русско-византийском договоре 944 года.

Lapunya:

uurta писал(а):

"разные мифы отличать от подлинной истории. "

для древней и средневековой истории вообще характерно обилие мифов, но некоторые все же подкреплены достоверными источниками. надеюсь, что приведенная информация убедила тебя в этом

Amica:

» Былина "Месть княгини Ольги древлянам"

Евгения, спасибо, что вспомнила именно княгиню Ольгу.Мне очень нравится эта историческая личность.

(Моя тёзка и покровительница, кстати.

Я про неё на урок истории как-то своим ученикам былину написала.

Былина "Месть княгини Ольги древлянам".

Ой, вы, гой-еси, люди добрые,

Да послушайте певца-странника,

Я спою вам про долю вдовию

Да про месть княгини обиженной.

Как явилися в дом во княжеский

Ко княгине Ольге во Киев-град

Из древлян послы и сказали так:

- Мужа мы твоего, князя Игоря,

За грабёж убили, за жадность его.

Но без мужа ты не останешься -

Выходи замуж за нашего доброго

За древлянского князя Мала.

Отвечала княгиня гордая:

- Люба мне ваша речь, ох и люба же.

Согласилась она всех послов принять.

А и приняли их с честью, с почестью:

На ладье внесли на широкий двор,

Только где внесли, там и кинули

На дворе в глубоченную ямищу,

Кинуть-кинули и засыпали

Всех послов живыми сырой землёй.

Так с послами-то Ольга сделала.

А потом собрала войско ратное,

По земле прошла по древлянскоей,

Наложила на них тяжелОй оброк,

А тот город поганый, где был убит

Игорь-князь, Коростень прозывался-то,

Этот самый город осадой был взят

И сожжён по приказу княгинину.

Но не просто сожжён, людьми княжьими -

Голубями сожжён да воробушками,

Что со каждого терема в городе

Попросила княгиня хитрая,

А потом с фитилями зажжёнными

Отпустила домой ближе к полночи.

Такова была месть, месть достойная,

Месть княгини Ольги за Игоря.

(2001)

froellf:

Lapunya! Здоровский материал! Спасибо!

uurta писал(а):

Мне кажется, что такое высказывание можно назвать однобокостью. И утверждать что-либо категорично, в плане исторических фактов, просто бессмысленно. ей ,я думаю, удобнее по наезженной колее ехать - отчитал лекцию и домой...Но, может я и не права?

Сказала. что надо "разные мифы отличать от подлинной истории. Хотите романтики - почитайте ЛР". Дословная цитата.

Амика! А уж речь-то говорит, будто реченька журчит... Мне понравилось!

miona:

» Легенда о княгине Ольге

В году где-то в 1983 на экранах "проскользнул" весьма неплохой фильм о нашей героине, который разбудил интерес к ней в то время... Помнится, критики весьма активненько " с позиций партии и народа" раздолбали всех - и идею, и режиссуру, и актеров, а - больше всего - самой княгине-то и досталось!) Почти вражим фильму объявили. НО. Зернышко интереса к исторической фигуре ЖЕНЩИНЫ было уже посеяно. А от фильма оставалось щемяще-нежное, с каким-то надрывом, с сожалением.. о ее судьбе...http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/8442/annot/

http://www.youtube.com/watch?v=za61HVcnjcg

http://film.arjlover.net/info/legenda.o.knjagine.olge.avi.html

А преподаватель Люды, наверное, исходила из приведенного ниже. (весьма прискорбно, но: чем величественнее и деятельнее в веках образ ЖЕНЩИНЫ, вынужденной брать власть в свои руки, тем больше на нее скрипят и хают)

Мурлен:

Евгения, очень хороший материал!

Предлагаю Вам разместить его в клубе, посвященном Ольгам https://lady.webnice.ru/forum/viewtopic.php?p=1248561#1248561

У нас сейчас как раз в рамках Викторины проходит конкурс рассказа об Ольге.