Увлекаетесь ли вы историей? |

||||||

| да, очень |

|

66% | [ 154 ] | |||

| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |

|

2% | [ 6 ] | |||

| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |

|

1% | [ 3 ] | |||

| нет, но хотелось бы |

|

4% | [ 11 ] | |||

| По стольку по скольку... |

|

5% | [ 12 ] | |||

| раньше улекалась(ся) |

|

4% | [ 10 ] | |||

| скорее да, чем нет |

|

14% | [ 33 ] | |||

| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |

|

0% | [ 1 ] | |||

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

Олюшка:

Vlada писал(а):

Олюшка, насчет книг - ты любишь ближе к фэнтези книги (типа Семеновой Марии) или все же исторические романы?Или научно-популярные? И период - от 8-9 веков и до 14? Напиши, я подберу списочек для тебя!

Семенова очень нравится, а так же Дворецкая. Какие еще авторы в стиле фэнтези пишут так же интересно?

И очень люблю читать исторические романы. Период любой, главное о славянской и русской истории .

miona:

Олюшка, приветствую тебя в клубе. В магазинах "Книжного клуба семейного досуга"(у вас их два в городе, каталоги они еще рассылают)) тебя заинтересует трилогия о Светораде Симоны Вилар(не пугайся, псевдоним харьковской весьма успешно читаемой писательницы.) У нее еще в клубе вышел четырехтомники "Нормандская сага" и о Войне роз.

Там же есть и еще некоторые романы об истории Древней Руси.

Олюшка:

Vlada писал(а):

Олюшка, зайди сюда: http://www.mirf.ru/Articles/art689.htm славянское фэнтези

Спасибо за ссылку! Дворецкую, Семенову перечитала всю а вот Никитина надо попробовать, но это жанр фэнтези А что на счет исторических книг?

miona писал(а):

Олюшка, приветствую тебя в клубе. В магазинах "Книжного клуба семейного досуга"(у вас их два в городе, каталоги они еще рассылают)) тебя заинтересует трилогия о Светораде Симоны Вилар(не пугайся, псевдоним харьковской весьма успешно читаемой писательницы.) У нее еще в клубе вышел четырехтомники "Нормандская сага" и о Войне роз.

Там же есть и еще некоторые романы об истории Древней Руси.

Там же есть и еще некоторые романы об истории Древней Руси.

О книжном клубе я знаю хорошо, состою в нем 8 лет. Симона Вилар является мое любимой писательницей в этом жанре. А вот к сожалению с хорошей исторической литературой в клубе всегда был напряг. В последнее время покупала Павлищеву, хвалили много . Но ее читаешь как учебник. Не очень интересно, серо как-то написано. Купила Евдокимова "1612" еще не читала. Спасибо за рекомендацию клуба!

Vlada:

Бедная Евгения! А почему нельзя заходить с одного компа двоим?...

А это список для Олюшки:

Книги по русско истории (романы)

А.Лавров "В дали веков" ( о Рюрике)

Г.Петреченко "Рюрик"

С. Скляренко "Святослав"

Югов "Ратоборцы"

П.Загребельный "Евпраксия"

Ладинский А. "Анна Ярославна -королева Франции"

Зорин Э. "Большое гнездо"

+ фэнтези Дарья Иволгина "Игра скомороха" (фант. боевик)

froellf:

» Медицина в средневековой Европе

Что-то совсем взгрустнулось... Новостей от Евгении пока нет...Искала по Средневековью что-либо о науке - мало-мало...

О медицине...

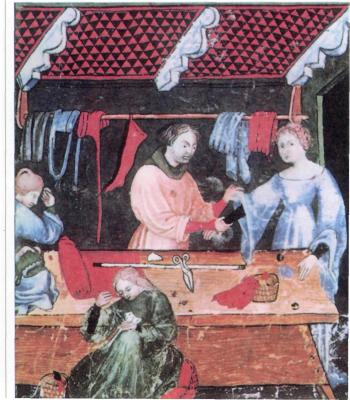

В Средние века главным образом была развита практическая медицина, которой занимались банщики-цирюльники. Они делали кровопускания, вправляли суставы, ампутировали. Профессия банщика в общественном сознании ассоциировалась с «нечистыми» профессиями, связанными с больным человеческим телом, кровью, с трупами; на них долго лежала печать отверженности. В Позднее Средневековье авторитет банщика-цирюльника как практического лекаря стал возрастать, именно к ним чаще всего обращались больные. К мастерству банщика-лекаря предъявлялись высокие требования: он должен был в течение восьми лет пройти срок ученичества, сдать экзамен в присутствии старейшин цеха банщиков, представителя городского совета и докторов медицины. В некоторых городах Европы в конце XV в. из числа банщиков учреждались цеха врачей-хирургов (например, в Кёльне).

Научная медицина в Средние века была развита слабо. Медицинский опыт перекрещивался с магией . Значительная роль в средневековой медицине отводилась магическим обрядам, воздействию на болезнь посредством символических жестов, «особых» слов, предметов. С XI—XII вв. в целительных магических обрядах появились предметы христианского культа, христианская символика, языческие заклинания перелагались на христианский лад, появились новые христианские формулы, расцвёл культ святых и их наиболее популярных мест погребения святых, куда стекались тысячи паломников, желающих вернуть себе здоровье. Святым жертвовали дары, страждущие молили святого о помощи, стремились прикоснуться к какой-либо вещи, принадлежавшей святому, соскабливали каменную крошку с надгробий и т. д. С XIII в. оформилась «специализация» святых; примерно половина всего пантеона святых считались патронами определённых болезней.

И это из Википедии! Что же хорошего -то было в эти Средние века? Как люди жили...

А что это??? Бедные они бедные...

http://langedoc.narod.ru/history/medic.htm

Может пора к Эпохе Возрождения перейти? Что скажете на это, леди? Согласие нашей Лапуни/Евгении было получено ещё в начале темы Средневековье...

miroslava:

» Детский крестовый поход...Игра, ставшая трагедией

Если уж мы перейдем к эпохе Возрождения, позвольте выложить еще один материал по средневековью. Я хотела дождаться Женю, но пока что известий нет. ИтакДЕТСКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД: ИГРА, СТАВШАЯ ТРАГЕДИЕЙ

Знойным засушливым летом 1212 г. произошло событие, которое известно нам как детский крестовый поход. Этот поход был одним из тех исторических событий, в реальность которого серьезные ученые-историки даже не верили. А между тем наше время бросило страшный отсвет на ту давнюю трагедию. Нет, новые средневековые документы о детском крестовом походе не обнаружены, но сегодня он видится нам другим, увы, уже менее исключительным.

Так что же произошло знойным засушливым летом 1212 г.?

Стефан - «суперзвезда» из Клуа

Сколько крови было пролито за святую землю! В 1095 г. папа Урбан II на Клермонском соборе кинул клич: «Земля та «течет медом и молоком». Иерусалим — плодоноснейший перл, второй рай утех. А земля, которую вы заселяете, сдавлена отовсюду морем и горными хребтами, едва дает хлеб своим пахарям. Предпримите путь ко гробу святому, исторгните ту землю у нехристей и подчините ее себе!»

Предприняли и исторгли. Но ненадолго. Не прошло и 50 лет, как под натиском мусульманских правителей начали одно за другим падать государства крестоносцев на Ближнем Востоке: графства Эдесса и Триполи, княжество Антиохийское, королевство Иерусалимское. В 1087 году египетский султан Саладин захватывает Иерусалим. Было организовано еще 3 крестовых похода для отвоевания «гроба господня». Все они кончились ничем, а Четвертый крестовый поход 1204 года завершился вселенским позором: рыцари даже не доплыли до Палестины, а захватили и разграбили Константинополь — второй после Рима центр христианства.

В Европе жизнь не становилась легче. Люди не хотели даже думать об очередной кровавой бойне за "Гроб Господень". Не унималась лишь папская курия. Папа Иннокентий III (один из самых молодых и энергичных держателей «ключей святого Петра») непрестанно рассылал своих легатов, чтобы те воодушевляли массы и баронов на новый поход против неверных. И народы воодушевлялись. Но лишь на словах. Никто не торопился стяжать воинскую славу и сложить голову за "второй рай утех" даже ради того, чтобы сразу попасть в первый. Папа разражался угрозами опалы и отлучения, священники изощрялись в красноречии, а народ, надрывая глотки в криках одобрения, упрямо не желал пополнять ряды крестоносного воинства.

Как же все-таки выбить искру и разжечь пожар священной войны в столь тяжелые для церкви времена? Народ, прежде бывший что сухой хворост, теперь словно мокрый валежник! Что ж, иного народа не предвидится и надобно искать кресало поискристей прежнего!

Слепой случай и яркая личность пришли на помощь папе римскому.

Около 1200 г. неподалеку от Орлеана в деревушке Клуа родился крестьянский мальчик по имени Стефан (по другим свидетельствам, его звали Этьенн).

Как все крестьянские дети, Стефан с малых лет помогал родителям – пас скот. От сверстников он отличался только чуть большей набожностью: Стефан чаще других бывал в церкви, горше других плакал от переполнявших его чувств во время литургий и крестных ходов. Сызмала его потрясал апрельский "ход черных крестов" – торжественная процессия в день святого Марка, участники которой несли обвитые черной холстиной кресты. В этот день возносили молитвы за воинов, полегших в святой земле, за мучимых в мусульманском рабстве. И мальчик воспламенялся вместе с толпой, яростно клявшей неверных.

В один из теплых майских дней 1212 г. он повстречался с монахом–пилигримом, идущим из Палестины и попросившим подаяния.

Монах принял поданный кусок хлеба и стал рассказывать о заморских чудесах и подвигах. Стефан зачарованно слушал. Вдруг монах прервал свой рассказ, а потом неожиданно заявил, что он Иисус Христос.

Все дальнейшее было как во сне (или же сном мальчика была эта встреча). Монах–Христос велел мальчику стать во главе небывалого крестового похода – детского, ибо "от уст младенцев исходит сила на врага". Нет нужды ни в мечах, ни в доспехах – для покорения мусульман, будет достаточно безгрешности детей и божьего слова в их устах. Затем онемевший Стефан принял из рук монаха свиток – письмо к королю Франции. После чего монах быстро ушел прочь (растворился в воздухе?).

Стефан не мог более оставаться пастухом. Всевышний призвал его на подвиг. Запыхавшись, мальчик примчался домой и десятки раз пересказывал случившееся с ним родителям и соседям, которые тщетно вглядывались (ибо были неграмотными) в слова загадочного свитка. Ни насмешки, ни подзатыльники не охладили рвения Стефана. Назавтра он собрал котомку, взял посох и направился в Сен–Дени – в аббатство святого Дениса, патрона Франции. Мальчик верно рассудил, что собирать добровольцев для детского похода надо в месте наибольшего стечения паломников.

Один из хронистов свидетельствует "по совести и по истине", что Стефан был "рано возмужавшим негодяем и гнездилищем всех пороков". Но эти строки были написаны спустя тридцать лет после печального финала безумной затеи, когда задним числом стали искать козла отпущения. Ведь имей Стефан дурную репутацию в Клуа, мнимый Христос не выбрал бы его на роль святого. Вряд ли стоит называть Стефана и сумасшедшим, юродивым. Он мог быть просто экзальтированным доверчивым мальчиком, сметливым и речистым.

По пути Стефан задерживался в городах и деревеньках, где своими речами собирал десятки и сотни людей. Главный упор он делал на безгрешность детей: взрослые крестоносцы, вещал он, люди корыстные и грешные, поэтому Господь и не дарует им своей великой милости — освобождения Иерусалима. Это чудо будет даровано только непорочным и бескорыстным детям. От многочисленных повторов он перестал робеть и путаться в словах. В Сен–Дени пришел уже опытный маленький оратор. Аббатство, расположенное в девяти километрах от Парижа, притягивало многотысячные толпы паломников. Стефана там приняли отлично: святость места располагала к ожиданию чуда – и вот оно: ребенок–златоуст. Пастушонок бойко пересказывал все, что слышал от пилигримов, ловко вышибал слезу у толп, которые и пришли-то за тем, чтобы умиляться и плакать!

Стефан проповедовал перед взрослыми. Но в толпе были сотни детей, которых тогда частенько брали с собой старшие, направляясь к святым местам.

Через неделю чудесный отрок вошел в моду, выстояв в острой конкуренции со взрослыми краснобаями и юродивыми. Не стало дело и за чудесами: Стефан исцелял хромых и слепых, являл и иные знаки святости.

С горячей верой слушали нового чудотворца дети. Он взывал к их тайным мечтам: о ратных подвигах, о путешествиях, о славе, о служении господу, о свободе от родительской опеки. А как это льстило честолюбию подростков! Ведь господь избрал своим орудием не грешных и алчных взрослых, а их – детей!

Паломники расходились по городам и весям Франции. Взрослые очень скоро забыли о Стефане. Зато дети взахлеб рассказывали всюду о ровеснике – чудотворце и ораторе, поражая воображение соседских детей и давая друг другу страшные клятвы помочь Стефану. И вот уже игры в рыцарей и оруженосцев заброшены, французские ребятишки начали опасную игру в христово воинство. Дети Бретани, Нормандии и Аквитании, Оверни и Гаскони, пока взрослые всех этих областей ссорились и воевали друг с другом, стали объединяться вокруг идеи, выше и чище которой не было в XIII в.

Сейчас уже не дознаться, был ли Стефан для папы счастливой находкой, или кто-то из прелатов, а может, и сам понтифик заранее запланировали явление мальчика-святого. Принадлежала ли сутана, мелькнувшая в видении Стефана, никем не уполномоченному монаху-фанатику или переодетому посланцу Иннокентия III – теперь уже невозможно узнать. Да и неважно, где возникла идея детского крестоносного движения – в недрах папской курии или в ребячьих головах. Папа ухватился за нее железной хваткой.

Теперь все служило добрым предзнаменованием для детского похода: плодовитость лягушек, столкновения собачьих стай, даже начинающаяся засуха. То там, то здесь появлялись "пророки" двенадцати, десяти и даже восьми лет от роду. Все они твердили, что посланы Стефаном, хотя многие из них в глаза его не видели. Все эти пророки тоже излечивали бесноватых и творили другие чудеса...

Детвора формировала отряды и маршировала по окрестностям, повсюду вербуя новых сторонников. Во главе каждого шествия, поющего гимны и псалмы, находился свой пророк.

А какое это было заманчивое зрелище для детей знати, которые наблюдали торжественный ход сверстников из своих замков и домов! А ведь почти у каждого из них в Палестине сражались дед, отец или старший брат. Кто-то из них погиб. И дети из знатных семей с энтузиазмом включались в новую игру, стекались под знамена с изображениями Христа и Приснодевы. Иногда они становились вожаками, иногда вынуждены были подчиняться худородному сверстнику–пророку.

В движение включилось немало и девочек, которые тоже мечтали о святой земле, подвигах и свободе от родительской власти. Вожаки не гнали "девчонок" – хотелось собрать армию побольше. Многие девочки ради безопасности и для удобства движений переодевались мальчиками.

Как только Стефан (еще не истек май!) объявил местом сбора Вандом, туда стали сходиться сотни и тысячи подростков. С ними были немногочисленные взрослые: монахи и священники, городская и деревенская беднота, присоединившаяся к детям "не для Иисуса, а ради хлеба куса"; а всего больше – воры, шулера, разный преступный сброд, который надеялся поживиться за счет знатных детей, хорошо снаряженных в дорогу — одним словом "всласть пограбить или вдосталь намолиться". Сотни продажных женщин вились вокруг отпрысков знатных семей. Так что отряды получались на диво пестрые. И в прежних крестовых походах участвовали дети, старики, орды магдалин и всяческие подонки. Но раньше они были лишь довеском, а ядро христова воинства составляли искусные в ратном деле бароны и рыцари. Теперь вместо плечистых мужей в латах и кольчугах ядро воинства составляли безоружные дети.

Но куда же смотрели власти и, главное, родители?

Все ждали, что дети «перебесятся» и успокоятся.

Король Филипп II Август, неутомимый собиратель французских земель, коварный и дальновидный политик, поначалу одобрил инициативу детей. Филипп хотел иметь папу на своей стороне в войне с английским королем и был не прочь угодить Иннокентию III и организовать крестовый поход, да только власти его на то не хватало. Как вдруг – эта затея детей, шум, энтузиазм. Разумеется, все это должно зажечь сердца баронов и рыцарей праведным гневом против неверных!

Однако взрослые не потеряли голову. А детская "возня" стала угрожать спокойствию государства. Ребята бросают дома, бегут в Вандом, и в самом деле собираются двинуться к морю! Но с другой стороны, папа отмалчивается, легаты агитируют за поход... Осторожный Филипп II опасался прогневать понтифика, но все же обратился к ученым недавно созданного Парижского университета. К чести этих людей, они ответили твердо: необходимо немедленно остановить детей! Если надо – силой, ибо их поход вдохновлен сатаной! Ответственность была за остановку похода снята с него, и король издал эдикт, повелевающий детям немедля выбросить из головы глупости и разойтись по домам.

Однако королевский эдикт не произвел впечатления на детей. У ребячьих сердец был владыка могущественнее короля. Дело зашло слишком далеко – окриком его уже не остановить. Лишь малодушные вернулись домой. Пэры и бароны не рискнули применить насилие: простой люд сочувствовал этой затее детей и поднялся бы на их защиту.

К тому же папа заявил громогласно: "Эти дети служат укором нам, взрослым: пока мы спим, они с радостью выступают за святую землю". Иннокентий III все еще надеялся с помощью детей разбудить энтузиазм взрослых. Охвативший детей массовый психоз, искусно подогреваемый церковниками, теперь уже невозможно было сдержать.

Поэтому Филипп II "умыл руки" и не настаивал на выполнении своего эдикта.

В стране стоял стон несчастных родителей. Забавные торжественные детские шествия по округе, столь умилявшие взрослых, превратились в повальное бегство подростков из семей. Редкие семьи в своем фанатизме сами благословляли детей на гибельный поход. Большинство отцов пороли своих отпрысков, запирали в чуланах, но дети перегрызали веревки, подкапывали стены, ломали замки и – убегали. А те, кто не смог вырваться, бились в истериках, отказывались от пищи, чахли, заболевали. Волей–неволей родители сдавались.

Дети надевали своего рода униформу: серые простые рубахи поверх коротких штанов и большой берет. На груди у участников похода был нашит матерчатый крест красного, зеленого или черного цвета. У каждого отряда был свой командир, флаг и прочая символика, которой ребятишки очень гордились. Когда отряды с пением, знаменами, крестами бодро и торжественно проходили через города и деревни, направляясь в Вандом, только замки и крепкие дубовые двери могли удержать сына или дочь дома. Словно чума прошлась по стране, унося десятки тысяч детей.

Восторженные толпы зевак бурно приветствовали отряды детворы, чем еще больше подогревали ее энтузиазм и честолюбие.

Наконец некоторые священники поняли всю опасность данной затеи. Они стали останавливать отряды, где могли – уговаривали детей разойтись по домам, уверяли, что мысль о детском походе – это происки дьявола. Но ребята были непреклонны, тем более что во всех крупных городах их встречали и благословляли папские эмиссары. Разумных священников немедленно объявляли вероотступниками. Суеверие толпы, энтузиазм детей и козни папской курии победили здравый смысл. И многие из этих священников–"вероотступников" сознательно отправились вместе с обреченными на неминуемую гибель детьми.

Крестный путь германских детей

Весть о мальчике–пророке Стефане расходилась по стране со скоростью пешими богомольцами. Те, кто ходил на поклонение в Сен-Дени, принесли новость в Бургундию и Шампань, оттуда она достигла берегов Рейна. В Германии не замедлил объявиться свой "святой отрок". И там папские легаты рьяно взялись за обработку общественного мнения в пользу организации детского крестового похода.

Мальчонку звали Николас. Родился он в деревушке близ Кельна. Ему было лет двенадцать, а то и десять, но он был энергичен и сметлив — совсем как Стефан. Поначалу он был просто пешкой в руках взрослых. Отец Николаса энергично «пропихивал» своего вундеркинда в пророки. Неизвестно, был ли богат отец мальчика, но им, несомненно, руководили невысокие мотивы. Монах–летописец, свидетель процесса "делания" малолетнего пророка, называет отца Николаса "пройдошливым дурнем". Сколько он заработал на сыне, нам неведомо, но через несколько месяцев поплатился за дела сына жизнью.

Кельн – религиозный центр германских земель, куда стекались тысячи паломников зачастую со своими детьми, – был наилучшим местом для развертывания агитации. В одной из церквей города хранились ревностно почитаемые мощи "Трех королей Востока" - волхвов, принесших дары младенцу-Христу). Отметим деталь, роковая роль которой выяснится позже: мощи были захвачены несколько десятилетий назад германским императором Фридрихом I Барбароссой во время ограбления им Милана. И вот именно здесь, в Кельне, по наущению отца Николас провозгласил себя избранником божьим.

Далее события развивались по уже апробированному сценарию. Николасу-де было видение креста в облаках, и голос всевышнего велел ему собирать детей в поход; толпы бурно приветствовали новоявленного мальчика–пророка; немедленно последовали исцеления им бесноватых и иные чудеса, слухи о которых распространились с невероятной быстротой. Николас начал ораторствовать везде.

Далее все шло по известной схеме: взрослые паломники разносили весть о малолетнем пророке, дети перешептывались и собирались в команды, маршировали по окрестностям разных городов и сел пока не уходили окончательно – в Кельн. Но была в развитии событий в Германии и своя особенность. Германский император Фридрих II, сам еще юнец, был на тот момент любимчиком папы, а следовательно, мог позволить себе перечить понтифику. Он решительно запретил затею детей: страну и без того сотрясали смуты. Поэтому дети собрались только из ближайших к Кельну прирейнских краев. Зато в каком количестве! Движение выхватывало из семей не одного–двух ребят, как во Франции, а почти всех, включая даже шестилеток и семилеток. Именно эта малышня уже на второй день похода станет проситься старшим на закорки, а на третьей–четвертой неделе начнет болеть, умирать, в лучшем случае оставаться в придорожных селениях (по незнанию дороги назад – навсегда).

Отряды детей поспешно собирались в Кельне. Поход надо было начать как можно скорее: император против, бароны против, родители ломают палки о спины сыновей! Того и гляди, заманчивая затея сорвется!

Жители Кельна являли чудеса терпения и гостеприимства (деваться некуда) и давали приют и пищу тысячам детей. Большая часть мальчиков ночевала в полях вокруг города, стонущего от наплыва преступного сброда, который рассчитывал поживиться, присоединившись к детскому походу.

И вот настал день торжественного выступления из Кельна. Конец июня. Под знаменами Николаса – не менее двадцати тысяч детей (по некоторым хроникам, вдвое больше). В основном это мальчики двенадцати лет и старше. Как ни противились немецкие бароны, но отпрысков знатных семей в отрядах Николаса оказалось больше, чем у Стефана.

Тысячи одинаково одетых детей выстроены колоннами в поле. Над серым морем колышатся деревянные кресты, знамена, вымпелы. Сотни взрослых – кто в сутанах, кто в лохмотьях – кажутся пленниками детского воинства. Николас, командиры отрядов, часть детей из знатных родов поедут в повозках, окруженных оруженосцами. Но многие малолетние аристократы с котомками и посохами стоят бок о бок с последними из своих холопов.

Отрыдали и отпрощались матери детей из отдаленных городов и селений. Пришел черед прощаться и рыдать кельнским матерям – их дети составляют едва ли не половину участников похода.

Но вот прозвучал сигнал труб. Дети затянули гимн во славу Христа собственного сочинения, строй шевельнулся, дрогнул – и двинулся вперед под восторженные клики толпы, причитания матерей и ропот здравомыслящих людей.

Проходит час – и детское воинство скрывается за холмами. Только тысячеголосое пение еще доносится издалека. Кельнцы расходятся – гордые: они вот снарядили своих детей в путь, а франки еще копаются!

Неподалеку от Кельна воинство Николаса разбилось на две огромные колонны. Одну возглавил Николас, другую – мальчик, чьего имени хроники не сберегли. Тем и другим путь в Италию заграждали Альпы.

Отряды растянулись на многие километры. Оба маршрута пролегали через полудикие края. Тамошний люд, немногочисленный даже по тем временам, жался к немногим крепостям. Дикие звери выходили на дороги из лесов. Чащи кишели разбойниками. Дети десятками тонули при переправах через речки. В таких условиях целые группы убегали обратно домой. Но ряды детского "воинства" тут же восполнялись ребятами из придорожных селений.

Слава опережала участников похода. Но не во всех городах их кормили и оставляли ночевать хотя бы даже на улицах. Порой гнали прочь, справедливо оберегая своих детей от "заразы". Ребятам случалось оставаться без подаяния и день, и два. Съестное из котомок слабых быстро перекочевывало в желудки тех, кто посильнее и постарше. Воровство в отрядах процветало. Разбитные женщины выманивали деньги у отпрысков знатных и богатых семей, шулера отнимали у детей последний грош, заманивая играть на привалах в кости. Дисциплина в отрядах изо дня в день падала.

На биваке в предгорьях Альп, у озера Леман, Николас оказался во главе "воинства" почти вдвое меньшего, чем первоначальное. Величавые горы лишь на минутку своими белыми шапками снега очаровали детей, не видавших ничего подобного по красоте. Затем сердечки сковал ужас: ведь к этим белым шапкам предстояло им подниматься!

Жители предгорья встретили детей настороженно и сурово. Им и в голову не приходило кормить ребят. Добро хоть не убивали. Харчи в котомках таяли. Но и это еще не все: в горных долинах германские дети – многие в первый и последний раз – встретили... тех самых сарацин, которых намеревались крестить в святой земле! Превратности эпохи забросили сюда отряды арабских грабителей: они осели в этих местах, не желая или не имея возможности вернуться на родину. Ребята крались по долине молчком, без песен, опустив кресты. Тут бы и повернуть им обратно. Увы, умные выводы сделал только примазавшийся к детям сброд. Эти подонки уже обобрали детишек и разбежались, ибо дальнейшее не сулило им ничего хорошего. Сарацины зарубили десяток–другой отставших от отряда ребят. Но к таким потерям дети уже привыкли: что ни день они хоронили или бросали без погребения десятки своих товарищей. Недоедание, утомление, стресс и болезни делали свое дело.

Переход через Альпы – без еды и теплой одежды – стал для участников похода настоящим кошмаром. Эти горы ужасали даже взрослых. Пробираться по обледенелым склонам, по вечным снегам, по каменным карнизам – не у всякого на такое достанет сил и храбрости. Через Альпы переваливали по необходимости купцы с товарами, военные отряды, клирики – в Рим и обратно.

Наличие проводников не спасало от гибели неосторожных детей. Камни резали голые замерзающие ступни. Среди снегов не было даже ягод и плодов, чтобы утолить голод. Котомки были уже совершенно пусты. Обмороженные ноги скользили и не слушались, дети срывались в пропасти. За хребтом вставал новый хребет. Спали на камнях. Если находили ветки для костра –грелись. Наверное, дрались из-за тепла. На ночь сбивались в кучи, чтобы согреть друг друга. Поутру поднимались не все. Покойников бросали на мерзлой земле – не было сил даже привалить их камнями или ветками. На высшей точке перевала был монастырь монахов–миссионеров. Там детей чуть обогрели и приветили. Но где было взять еды и тепла на такую ораву!

Спуск был неимоверной радостью. Зелень! Серебро рек! Многолюдные селения, виноградники, цитрусовые, разгар роскошного итальянского лета! После Альп в живых остался лишь каждый третий участник похода. Но оставшиеся, воспрянув духом, думали, что все горести уже позади. В этом изобильном краю их, конечно, обласкают и откормят.

Но не тут-то было. Италия встретила их нескрываемой ненавистью.

Ведь явились те, чьи отцы терзали набегами эти изобильные земли, оскверняли святыни и грабили города. Вспомним мощи "Трех королей Востока", которые увез из Милана Фридрих Барбаросса. Поэтому в итальянские города "германских змеенышей" не пускали. Милостыню подавали только самые сердобольные, да и то тайком от соседей. Едва три–четыре тысячи детей дошли до Генуи, воруя еду по пути и обирая плодовые деревья.

В субботу 25 августа 1212 г. изнуренные подростки стояли на берегу генуэзской гавани. Два чудовищных месяца и тысяча километров позади, схоронено столько друзей, и вот – море, и до святой земли рукой подать.

Как же они собирались пересечь Средиземное море? Откуда собирались раздобыть деньги на корабли? Ответ прост.

Ни корабли, ни деньги им не нужны.

Море – с Божьей помощью – должно расступиться перед ними. С первого дня агитации за поход ни о каких кораблях и деньгах речи не шло.

Перед детьми был сказочный город – богатая Генуя. Воспрянув духом, они снова высоко подняли оставшиеся знамена и кресты. Николас, который в Альпах лишился повозки и шел теперь со всеми вместе пешком, вышел вперед и произнес пламенную речь. Ребята с прежним энтузиазмом приветствовали своего вождя. Пусть они были босы и в лохмотьях, в ранах и струпьях, но они дошли до моря – самые упрямые, самые сильные духом. Цель похода – святая земля – совсем близка.

Отцы свободного города приняли делегацию детей во главе с несколькими священниками (в прочие моменты похода роль взрослых наставников хронистами замалчивается, вероятно, из-за нежелания компрометировать церковников, поддерживавших эту нелепую затею). Дети не просили кораблей, они испрашивали лишь позволения переночевать на улицах и площадях Генуи. Отцы города, обрадовавшись, что у них не просят ни денег, ни кораблей, позволили ребятам остаться на неделю в городе, а затем советовали им возвращаться подобру-поздорову в Германию.

Участники похода живописными колоннами вошли в город, впервые за многие недели снова упиваясь всеобщим вниманием и интересом. Горожане встретили их с нескрываемым любопытством, но в то же время настороженно–враждебно.

Однако вскоре руководители Генуи передумали: никакой недели, пусть завтра же убираются из города восвояси! Чернь была решительно против присутствия в Генуе маленьких германцев. Правда, папа благословил поход, но вдруг эти дети выполняют коварный замысел германского императора. С другой стороны, генуэзцам не хотелось выпускать из рук такое количество дармовой рабочей силы, и детям было предложено остаться в Генуе навсегда и стать добрыми гражданами свободного города.

Однако участники похода отмахнулись от казавшегося им нелепым предложения. Ведь завтра – в путь через море!

Утром колонна Николаса во всей красе выстроилась у кромки прибоя. Горожане столпились на набережной. После торжественной литургии, распевая псалмы, отряды двинулись навстречу волнам. Первые ряды вошли в воду по колени... по пояс... И замерли в оторопи: море не желало расступаться. Господь не сдержал своего обещания. Новые молитвы и гимны не помогали. Время шло. Солнце поднималось и припекало... Генуэзцы, пересмеиваясь, расходились по домам. А дети все не спускали глаз с моря и пели, пели, пели – до хрипоты...

Срок разрешения на пребывание в городе истекал. Надо было уходить. Несколько сот потерявших надежду на успех похода подростков ухватились за предложение городских властей поселиться в Генуе. Юношей из знатных семей приняли в лучшие дома как сыновей, прочих – разобрали в услужение.

Но самые упрямые собрались в поле невдалеке от города. И стали совещаться. Кто знает, где господь положил открыть им дно моря, – может, и не в Генуе. Надо идти дальше, искать то место. И лучше умереть в солнечной Италии, чем вернуться побитыми собаками на родину, на позор и насмешки родителей и соседей: мы же тебя предупреждали! А страшнее позора – Альпы, проклятые Альпы...

Сильно поредевшие отряды незадачливых юных крестоносцев двинулись дальше на юго-восток. О дисциплине больше не было и речи, шли группами, точнее, шайками, силой и хитростью добывая пропитание. Николас больше хронистами не упоминается – может, осел в Генуе.

Орда подростков достигла наконец Пизы. Море и тут не расступилось, но жители Пизы оснастили два корабля и отправили на них какую-то часть детей в Палестину. В хрониках имеется глухое упоминание о том, что они благополучно достигли берега святой земли. Но если это и случилось, они, вероятно, вскоре перемерли от нужды и голода – тамошние христиане сами едва–едва сводили концы с концами.

Осенью несколько сотен германских подростков добрались до Рима. Папа Иннокентий III принял представителей маленьких крестоносцев, похвалил, а затем пожурил их и велел возвращаться домой, запамятовав, что их дом – в тысяче километров за проклятыми Альпами. Затем по приказу главы католической церкви дети целовали крест, что, "прийдя в совершенный возраст", непременно закончат прерванный крестовый поход. Теперь худо–бедно папа имел несколько сотен крестоносцев на будущее.

Немногие участники похода решились на возвращение в Германию, большинство из них поселились в Италии. До родины дошли единицы – через многие месяцы, а то и годы.

Вторую германскую колонну, не менее многочисленную, чем колонна Николаса, постигла такая же трагическая судьба. Те же тысячи смертей на дорогах – от голода, быстрых течений, хищных зверей; тяжелейший переход через Альпы – правда, через другой, но не менее губительный перевал. Повторялось все. Только неубранных трупов позади осталось еще больше: общего руководства в этой колонне почти не было, поход уже через неделю превратился в кочевку неуправляемых орд голодных до озверения подростков. Монахи и священники с большим трудом собирали детей в группы и кое-как обуздывали, но это – до первой драки за подаяние.

В Италии детей угораздило сунуться в Милан, который за пятьдесят лет еле-еле оправился от набега Барбароссы. Оттуда они еле унесли ноги: миланцы травили их собаками, как диких зверей.

Море не расступилось перед малолетними крестоносцами ни в Равенне, ни в других местах. Лишь несколько тысяч детей добрели до самого юга Италии. Они уже прослышали о решении папы остановить поход и задумали обмануть понтифика и уплыть в Палестину из порта Бриндизи. А многое просто по инерции брели вперед, ни на что не надеясь. На крайнем юге Италии в тот год была чудовищная засуха – урожай погиб, голод был ужасный. Трудно даже представить, чем могла питаться германская детвора в этом пухнувшем от голода враждебном им краю.

Тех, кто чудом остался жив и добрался до Бриндизи, ждали новые злоключения. Горожане определили участвовавших в походе девочек в матросские притоны. Двадцать лет спустя хронисты станут удивляться: отчего в на юге Италии, в краю темноволосых и темноглазых жителей, так много белокурых голубоглазых проституток? Мальчиков хватали и обращали в полурабов; оставшимся в живых отпрыскам знатных родов повезло, конечно, больше – их усыновили.

Архиепископ Бриндизи попытался остановить этот шабаш. Он собрал остатки маленьких страстотерпцев и... пожелал им приятного возвращения в Германию. Самых фанатичных "милосердный" епископ усадил на несколько суденышек и благословил на безоружное завоевание Палестины. Снаряженные епископом посудины затонули едва ли не в виду Бриндизи.

(Окончание следует)

Vlada:

Про детский крестовый поход читала когда-то. но спасибо за то, что такая тема поднята. Но историки спорят, был ли он на самом деле, или из малого раздули большое?

miroslava:

» Детский крестовый поход...Игра, ставшая трагедией(окончание)

Да, я знаю, что некоторые историки сомневались в реальности этого события. Но я склонна присоединить свой голос к тем, кто считает детский крестовый поход состоявшимся в действительности: в конце концов о нем упоминали около 50 летописцев, причем около 20 - в таках словах, как будто они сами видели малолетних крестоносцев в прошлом и описывают не чужие слова, а свои собственные воспоминания. Но даже если что-то и было придумано (полностью выдумкой такое событие не могло быть - слишком уж оно одиозно), то все равно эта история должна заставить задуматься и современных людей: о страшной ответственности взрослых перед детьми, которым в их детской наивности неведомы страх и осторожность. Родители этих несчастных средневековых подростков свой родительский долг не выполнили.ДЕТСКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД: ИГРА, СТАВШАЯ ТРАГЕДИЕЙ (окончание)

Крестный путь французских детей

Более чем тридцать тысяч французских ребят вышли тогда, когда германские дети уже замерзали в горах. Торжественности и слез при проводах было не меньше, чем в Кельне.

В первые дни похода накал религиозного фанатизма среди подростков был таким, что они не замечали никаких трудностей пути. Святой Стефан ехал в наилучшей повозке, устланной и крытой дорогими коврами. Рядом с повозкой гарцевали малолетние высокородные адъютанты вождя. Они с удовольствием носились вдоль походных колонн, передавая поручения и приказы своего кумира.

На привалах Стефан произносил зажигательнейшие речи. И тогда вокруг его повозки творилось такое столпотворение, что в этой толчее одного–двоих малышей непременно калечили или затаптывали насмерть. В таких случаях наспех сооружали носилки или рыли могилу, скороговоркой творили молитву и спешили дальше, помня о жертвах до первого перекрестка. Зато долго и оживленно обсуждали, кому повезло разжиться клочком одежды святого Стефана или щепкой от его повозки. У Стефана голова шла кругом от сознания своей власти над сверстниками, от непрестанного восхваления и беспредельного обожания.

Трудно сказать, был ли он хорошим организатором – скорее всего движением отрядов руководили сопровождавшие детей священники, хоть хроники об этом умалчивают. Невозможно поверить тому, что горластые подростки могли без помощи взрослых управиться с тридцатитысячным "воинством", разбивать в удобных местах лагеря, организовывать ночевки, давать отрядам по утрам направление движения на день.

Пока юные крестоносцы шли по территории родной страны, население везде принимало их гостеприимно. Дети если и умирали в походе, то почти исключительно от солнечных ударов. И все-таки постепенно усталость накапливалась, дисциплина ослабевала.

Миновали Тур, Лион и пришли в Марсель почти в полном составе. За месяц ребята прошли пятьсот километров. Легкость маршрута (шли по равнине, а не через Альпы) позволила им опередить германских детей и первыми достичь побережья Средиземного моря, которое, увы, не расступилось перед ними.

Разочарованные и даже обиженные на господа бога, дети разбрелись по городу. Переночевали. Наутро снова молились на берегу моря. К вечеру в отрядах недосчитались нескольких сотен детей – они подались домой.

Шли дни. Марсельцы кое-как терпели свалившуюся им на голову ораву детей. На молитвы к морю выходило все меньше "крестоносиков". Руководители похода с тоской поглядывали на корабли в гавани – были бы деньги, они бы не побрезговали теперь и обычным способом пересечения моря.

Марсельцы стали роптать. Атмосфера накалялась. Как вдруг, по старинному выражению, господь на них оглянулся. В один прекрасный день море расступилось. Разумеется, не в буквальном смысле слова.

Горестное положение юных крестоносцев тронуло двух именитейших купцов города – Гуго Ферреуса и Уильяма Поркуса. И они из чистого человеколюбия предоставили детям нужное количество кораблей и провианта.

– Чудо, обещанное вам, – вещал с помоста на городской площади святой Стефан, – свершилось! Мы просто не так поняли знамения божьи. Расступиться должно было не море, а сердце человеческое! Воля господа явлена нам в поступке двух достопочтенных марсельцев и т. д.

И снова ребята теснились вокруг своего кумира, снова норовили урвать лоскуток его рубахи, снова кого-то насмерть задавили...

Всего купцы предоставили семь кораблей. Согласно хроникам, крупный корабль того времени мог вместить до семисот рыцарей. Таким образом, с достаточным основанием можно предполагать, что детей помещалось на каждый корабль не меньше. Значит, корабли приняли около пяти тысяч ребят. С ними было не менее четырехсот священников и монахов.

Проводить детей на берег высыпало почти все население Марселя. После торжественного молебна суда под парусами, расцвеченные флагами, под песнопения и восторженные крики горожан величаво отплыли из гавани, и вот уже они исчезли за горизонтом. Навеки.

Восемнадцать лет о судьбе этих кораблей и отплывших на них детей ничего не было известно.

Эпиграмма вместо эпитафии

Итак, прошло восемнадцать лет со дня отплытия юных крестоносцев из Марселя. Все сроки для возвращения участников детского похода минули.

Отшумели, уже после смерти Иннокентия III, еще два крестовых похода. О пропавших детях и думать забыли. Кинуть клич, поднять Европу на поиски, разыскать пять тысяч ребят, которые, возможно, еще живы, – такое и в голову никому не приходило. Столь расточительный гуманизм был не в обычаях того времени.

Матери свое уже отплакали. Детей рождалось видимо–невидимо. И умирало детей немало. Словом, каждодневных забот хватало.

В 1230 г. в Европе внезапно объявился монах, некогда отплывший из Марселя вместе с детьми. Из его рассказов, быстро облетевших весь континент, родители узнали о трагической судьбе своих без вести пропавших детей. А случилось следующее.

Сначала на обреченных детей обрушилась морская буря, когда они миновали Корсику и огибали Сардинию. Пять неуправляемых кораблей с изорванными парусами и сломанными мачтами течение пронесло мимо рифов. А два налетели прямо на прибрежные скалы. Крики и многоголосый хор молящихся детей стали еще истошней – и вдруг все враз стихло. Корабли разнесло в щепы. Поглотив свою добычу, шторм быстро успокоился.

Пять других кораблей кое-как добрались до африканского берега. Правда, прибило их в алжирскую гавань... Но оказалось, что именно сюда они и должны были приплыть. Их здесь явно ждали. Суда мусульман встретили их и отконвоировали в порт. Образцовые христиане, сердобольные Ферреус и Поркус потому и пожертвовали семь кораблей, что вознамерились продать пять тысяч детей в рабство неверным. Это был своеобразный подвиг во имя наживы! Жители Франции растерзали бы негодяев, узнай они о судьбе детей! Но, как верно рассчитали купцы, богом которых была звонкая монета, чудовищная разобщенность христианского и мусульманского миров способствовала успеху их преступного замысла и обеспечила их личную безопасность.

Что такое рабство у неверных, дети знали из жутких историй, которые разносили по Европе пилигримы. Поэтому невозможно описать их ужас, когда они поняли, что произошло.

Часть детей раскупили на алжирском базаре, и они стали рабами, наложницами или наложниками богатых мусульман. Остальных ребят погрузили на корабли и отвезли на рынки Александрии. Четырем сотням монахов и священников, которых вместе с детьми привезли в Египет, сказочно повезло: их купил престарелый султан Малек Камель, более известный как Сафадин, весьма просвещенный и склонный к ученым занятиям правитель. Христиан он поселил в каирском дворце и засадил за переводы с латыни на арабский. Образованнейшие из ученых рабов делились своей европейской премудростью с султаном и давали уроки его придворным. Жилось им сытно и вольготно, только нельзя было выходить за пределы Каира. Пока они осваивались во дворце, благословляя бога, дети работали на полях и мерли как мухи.

Несколько сотен маленьких рабов отправили в Багдад. А попасть в Багдад можно было только через Палестину... Да, дети ступили-таки на "святую землю". Но в оковах или с веревками на шее. Они видели величественные стены Иерусалима. Они прошли через Назарет, их босые ступни обжигали пески Галилеи... В Багдаде юных рабов распродали. Одна из хроник повествует, что багдадский халиф вздумал обратить их в ислам. И хоть событие это описано по тогдашнему трафарету: их-де пытали, били, терзали, но ни один не предал родную веру, – рассказ мог быть правдивым. Мальчики, которые ради высокой цели прошли через столько страданий, вполне могли показать несгибаемую волю и умереть мучениками за веру. Таких было, согласно хроникам, восемнадцать. Калиф оставил свою затею и услал оставшихся в живых медленно иссыхать на полях.

В мусульманских землях малолетние крестоносцы умирали от болезней, от побоев или осваивались, учили язык, постепенно забывая родину и родных. Все они умерли в рабстве – из плена ни один не вернулся.

К монаху, за какие-то заслуги отпущенному из Каира, стекались матери пропавших во время похода детей из ближайших деревень и городов. Но много ли радости было им от того, что монах видел их сына в Каире, что сын или дочь еще живы? Монах рассказал, что в Каире томятся в неволе около семисот участников детского крестового похода. Разумеется, ни один человек в Европе пальцем о палец не ударил, чтобы выкупить из рабства былых кумиров невежественных толп.

Что стало с вожаками юных крестоносцев? О Стефане было слышно только до прихода его колонны в Марсель. Попал ли он в плен к мусульманам, или заблаговременно дезертировал, или погиб в морской пучине – неизвестно. Николас пропал из виду в Генуе, но в Германию не возвратился – его земляки хотели растерзать мальчишку, узнав, скольких детей он погубил в чужих краях, но довольствовались его отцом, который приложил руку к созданию "святого отрока". Третий, безымянный, вожак детей–крестоносцев растворился в безвестности.

Что же касается современников детского крестового похода, то хронисты ограничились лишь весьма беглым его описанием, а простой народ, забыв свой энтузиазм и восторг от затеи маленьких безумцев, вполне соглашался с двухстрочной латинской эпиграммой, получившей распространение в то время. Литература почтила почти сто тысяч загубленных детских жизней лишь шестью словами:

"На берег дурацкий

Ведет ум ребятский".

Страшно, когда за преступное ребячество взрослых расплачиваться приходится детям.

(По материалам статьи В.Задорожного)

froellf:

» Развитое средневековье. Период X - XIII веков.

Vlada писал(а):

Сдаётся мне, что, если хоть шепоток дошёл до нашего времени о тех событиях, значит не просто так. Значит были эти мальчишки и девчонки...

Но историки спорят, был ли он на самом деле, или из малого раздули большое?

miroslava писал(а):

Литература почтила почти сто тысяч загубленных детских жизней лишь шестью словами:

"На берег дурацкий

Ведет ум ребятский".

Страшно, когда за преступное ребячество взрослых расплачиваться приходится детям.

"На берег дурацкий

Ведет ум ребятский".

Страшно, когда за преступное ребячество взрослых расплачиваться приходится детям.

miroslava! У меня нет слов... Сто тысяч, сто тысяч...Аж слёзы на глазах...

Девочки! Ну хоть что-нибудь хорошее кто-нибудь найдите, пока мы ещё не в Возрождении!!!! Не в 1500 году...

Смотрите, что я нашла!

"Древнерусское искусство 10-13 вв"

http://www.neuch.ru/referat/78426.html

О замках ...

Замки Португалии, X- XIII века

http://www.caslall.ru/por/articles/portmid/portmid.php

Развитое средневековье. Завершение процесса образования основных европейских государств.

Формирование средневекового города и городских сословий (X - XIII вв.)

miona:

Ну совсем грустное затишье опосля Хеллоуина!

Придется народ брать под белы рученьки и выгуливать хотя бы по нашим окрестностям.... Осени, как таковой, не обещаю, и море уже приостыло, но.... Фиолент остается Фиолентом!

Не часто так бывает, когда наука опередила "черных" археологов.

Не часто бывает, когда при раскопках храмов древних находят кроме голых стен еще и материал.

Все это случилось на Фиоленте на мысу Виноградный.

http://rutube.ru/tracks/3507580.html?v=7bcea249e0d06f48407dd47c50e67680

http://rutube.ru/tracks/3533471.html?v=0ec2a36b32454001f78b4e5b0ac6d900

Мокочка, вносим в план следующего отпуска! А Эльфику и всем стоит призадуматься!

Ну, если хотите, можем еще немного... повоевать:

24-26 сентября 2010 г. на поле Альминского сражения – одной из ключевых битв Крымской войны 1853-56 гг., состоялся международный военно-исторический лагерь, в рамках которого было проведена реконструкция боя у реки Альма.

В реконструкции участвовало более 150 энтузиастов из Украины, России, Беларуси, Великобритании. В частности, было представлено 2 орудия с русской стороны, и одно с французской. На поле битвы был сооружен мост, имитирующий мост через реку Альму, и основные действия развернулись именно вокруг моста.

Вот тут полсотни фоток. http://www.vybor.sebastopol.ua/show/articles/1673

http://www.vybor.sebastopol.ua/img_upload/fotoreportage/alma/almabat2.jpg

http://www.vybor.sebastopol.ua/img_upload/fotoreportage/alma/artalm1.jpg

http://www.vybor.sebastopol.ua/img_upload/fotoreportage/alma/almbat3.jpg

Москвичка:

» Всё врут календари?

Что-то у нас тут затишье, а Россия ведь вчера вроде как праздновала, отмечала тут... Весьма спорную дату.Всё врут календари?

Как известно, день 4 ноября в качестве праздника выбран в календаре, как нас убеждают потому, что

Цитата:

4 ноября 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Именно это событие положило конец Смутному времени. Тогда для освобождения России объединились все сословия, национальности, деревни и города, поэтому этот день называют Днем народного единства.

Это пишет весьма уважаемая газета. Впрочем, не одна. Такую информацию СМИ вбивают в голову гражданам направо и налево. Я не склонна искать злонамеренности в искажении нашей истории в данном случае. Скорее всего, дело в обычном непрофессионализме журналистов, которые не озаботились заглянуть в учебники (а уж тем более обратиться к первоисточникам), положились на чьи-то слова. Но, как известно, простота хуже воровства. И в результате, имеем искажённое представление о событиях, сыгравших в нашей истории огромную роль.

Ну, что конец Смутного времени только забрезжил после освобождения Москвы, это, я думаю, известно любому, кто хоть мало мальски интересуется историей России. Далеко ещё до конца было. А вот утверждение, что взятие Китай-города означало одновременно и освобождение Москвы, может ввести в заблуждение многих. Да и с датой напутали. Считать, видно, кто-то не умеет. А что касается того, что "для освобождения России объединились все сословия, национальности, деревни и города", так это настолько не соответствует действительности... Народное единство рождалось и кристаллизовалось в муках и противоречиях на протяжении длительного периода – 1610-1618 годов. Вообще такое явление социально-политической и духовной жизни, как единство народа, нельзя представлять себе раз и навсегда достигнутым, а затем застывшим в своем содержании феноменом. Его жёсткая привязка к принятой дате – насилие над реальными фактами истории.

Так давайте же вспомним, что и когда происходило в Москве далёкой осенью 1612 года. Не вдаваясь в подробности, только хронология событий.

24 июля – первые отряды ополченцев подошли к Москве,

20 августа – к Москве подошли основные силы во главе с Пожарским,

22-24 августа – разгром армии гетмана Ходкевича земским войском,

22 октября – освобождён Китай-город,

26 октября – подписан договор о сдаче польского гарнизона в Кремле, поляки выпустили из Кремля членов Семибоярщины и остававшихся там русских людей,

27 октября – капитуляция польского гарнизона,

1 ноября – торжественное вступление земских войск в освобождённый Кремль.

Ну, то, что после взятия Китай-города Кремль оставался в руках врага ещё 4 дня, а капитуляция была подписана ещё одним днём позже, видно из хронологического списка.

А ведь именно освобождение Кремля стало для русских знаковым событием. Ведь в Кремле находилась резиденция московских государей, там заседала Дума и размещались приказы, там расположен кафедральный Успенский собор Московской патриархии, где хранилась тогда главная святыня страны - икона Владимирской Божией Матери. Московский Кремль - материализованный символ верховной светской и духовной власти, олицетворение суверенной государственности тогдашней России. Потому-то ополченцы и москвичи восприняли именно «очищение» Кремля как освобождение столицы и страны - и отпраздновали его 1 ноября крестным ходом из Успенского собора с иконой Богоматери Владимирской.

Ну, а теперь о датах. Выше приведены даты по старому стилю, т.е. по юлианскому (православному) календарю. И вот здесь, при переводе старого летоисчисления в новое, начинается путаница. Как вы поняли, 22 октября - день взятия Китай-города - тот самый день, который сегодня и отмечают (т.е. вчера, 4 ноября по новому стилю). Но что же на самом деле мы отмечаем 4 ноября, какое историческое событие?

Русские источники, как документальные, так и нарративные, не расходятся в датировке взятия Китай-города, хотя по-разному обозначают дату: иногда называют месяц и день, иногда – только день недели или день памяти святого равноапостольного Аверкия. Но речь в них всегда идет о четверге 22 октября 1612 года. Причём по юлианскому календарю: именно по нему жила Россия до февраля 1918 года. Католические же, а затем и протестантские страны Европы с конца XVI века или позднее перешли на другой календарь: булла папы Григория XIII предписывала считать следующим после 4 октября 1582 года днём 15-е, а не 5 октября. Именно поэтому в дневнике одного из осаждённых о боях, приведших к сдаче Китай-города, рассказывается в записи под 1 ноября.

Итак, современники события датировали его 22 октября и 1 ноября – соответственно по юлианскому и григорианскому календарю. Совершенно правильно, можно даже сказать, вполне законно: в конце XVI и на протяжении всего XVII столетия разница между юлианским и григорианским календарями составляла 10 суток. С 1918 года в нашей стране используется григорианский календарь. Так почему же Дума утвердила в качестве праздничного и нерабочего дня четвёртое, а не первое ноября? Ответ до смешного прост: потому, что она полностью доверилась православному церковному календарю, в основе которого лежит годовой цикл повторяющихся на протяжении столетий праздников и дней памяти. Нетрудно догадаться, что после февраля 1918 года месяцеслов приобрёл современный вид с указанием дат по старому и по новому стилю. Повторюсь, переход на григорианский календарь был сделан с учётом накопившейся к XX веку разницы: в прошлом столетии (как, впрочем, и в нынешнем) она равнялась 13 суткам. Русская церковь отмечала празднование «осенней Казанской» 22 октября по юлианскому календарю и в XVII, и в XVIII, и в XIX столетиях. Когда понадобилось привести параллельные даты, то осенний праздник Казанской иконе Божией Матери оказался (опять же, вполне законно) сдвинутым на 4 ноября. Такие календарные подвижки неизбежны, пока Русская православная церковь следует в своей внутренней жизни юлианскому календарю. В XXII столетии, к примеру, «осенняя Казанская» переместится уже на 5 ноября по новому стилю, а день освобождения Китай-города так и останется – 1 ноября. А 4 ноября (25 октября) 1612 года в Москве вообще ничего знаменательного не происходило. Достаточно открыть любой подробный курс лекций по истории, чтобы убедиться: в этот день в Москве не было ни освобождения, ни единения, ни победы сил, возглавляемых Мининым и Пожарским. 1 ноября (22 октября) ополченцы и казаки отбили у поляков Китай-город. А польский гарнизон в Кремле капитулировал только 6 ноября (27 октября). «Очищение» Кремля – 11 ноября (1 ноября).

4 ноября (22 октября по юлианскому календарю) в этом году ( и только в этом и прошлом столетии) празднуется день православной Казанской иконы Божией матери, установленный в честь освобождения Москвы от поляков. Т.е., 22 октября (4 ноября) православные христиане празднуют не годовщину взятия ополченцами московского Китай-города – события однократного, не повторяющегося ежегодно, а чудотворения иконы Казанской Божией Матери, их символическую связь с освобождением Москвы и всей страны от интервентов. Связь, закрепившуюся, в сознании русских людей к середине XVII века значительно позднее события 1612 г. и самого окончания Смуты. Так что с точки зрения людей церкви и воцерковленных православных тут нет хронологической ошибки. А в будущем столетии это будет уже день 5 ноября.

И как теперь прикажете без натяжек и вранья объяснить школьникам, студентам, всем, кто неравнодушен к российской истории, что же за акт народного единения свершился в 1612 году (то ли в первый, то ли в четвертый день ноября по новому стилю) и почему после «окончания Смуты» русские люди ещё целых шесть лет продолжали сражаться друг с другом и воевать с захватчиками?

Использованные материалы: http://kogni.narod.ru ; http://www.polit.ru

whiterose:

Всем привет! Только что прочитала про ситуацию с Женей! Да, задумалась... я про эти правила и не знала вовсе. теперь буду очень внимательно относиться к своему компьютеру.

Очень надеюсь, что все разрешится удачно, и Женя к нам возвратится.

Я написала небольшую статью про письма Марии Стюарт Елизавете. Если есть желание ознакомиться, вот ссылка.

https://lady.webnice.ru/little_alba/?act=article&v=728

И у меня вопрос: может, перейдем к Возрождению? Поговорим о живописи, литературе, искусстве, географических открытиях? Вы как?

Мона, я почему-то еще летом подумала, что ты наверняка читаешь Вилар

miona:

» Марина Мнишек в истоках смутного времени.

Немножечко задержусь еще в Российском времени отголоском Мокиного рассказа...Уж очень-то время было интереснейшее, и люди. ( Хотя готовила об Андрее Рублеве)

Марина Мнишек в истоках смутного времени.

[img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001byew0/s320x240[/img][img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001c8rce/s320x240[/img]

Вся РОССИЯ празднует праздник иконы Казанской Божьей Матери в честь освобождения Москвы от поляков. Кульминация, фейерверки победы, шумное празднество, а где начало? САНДОМИР польский город. Город располагается в прикарпатской зоне. Часто идут дожди, много зелени, старых дубов и грабов, орешника. Достопримечательностью является первый в Польше из красного кирпича костел святого Иакова (он построен в романском стиле с элементами готики).

[img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001bz798/s320x240[/img][img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001c0t0x/s320x240[/img][img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001c18r8/s320x240[/img]

В этом костеле пострадал от татар святой Садок с 42 монахами доминиканцами, так же в этом костеле сохранилась единственная в мире живописная картина – «Рождество Св. девы Марии» на которой изображены ритуальные убийства христианских младенцев евреями, как они кровь используют для мацы, а детские тела кощунственно выбрасывают на съедение собакам; правда сейчас эта картина дипломатично завешена и ее увидеть невозможно, разве, что тайно пробравшись за завесу.

[img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001c2102/s320x240[/img][img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001c33xk/s320x240[/img][img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001c4rh8/s320x240[/img]

В Сандомире есть высокая и красивая ратуша. Недалеко от дубово-грабового леса высится костел обращения святого Павла, от которого начинается овраг Святой Ядвиги, известной обращением литовского князя Ягайло в христианскую веру и объединением Польши и Литвы (нынешняя Литовская республика и Беларусь). "Дикий литвин из дремучего леса" превыше всего почитал свою королеву, принесшую ему вторую корону. Рядом с ней он тоже стал благочестивым, носил черную одежду, не пил ничего кроме воды (большая редкость в те времена), выслушивал ежедневно несколько месс.

[img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001c503w/s320x240[/img][img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001c6h87/s320x240[/img][img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001c7rhx/s320x240[/img]

Так вот в этом историческом месте созрел план завладеть землями Московии. На неудачу воеводы Ежи Мнишека и его дочери Марины в их имение забрел таинственный Дмитрий царевич Московский. Марина была брюнеткой, имела большие выразительные глаза, взгляд смелый и пронзительный, особый шарм во всем; узкий нос и губы выдавали решительность ее характера. Димитрий молодой, отчасти красивый, да еще царевич. Тут и осадили Марину, видя, что в нее влюбился Московский царевич, панство, шляхта и ксендзы, уговаривая подзадорить Димитрия на решительные действа. Так и началось смутное время – корона Польская двинулась на крылатых конях в суровые Московские земли. Трудная судьба была этой женщины. Но это другая история……

[img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001c95k0/s320x240[/img][img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001caqd1/s320x240[/img][img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001cbgxk/s320x240[/img]

Интересный момент, что первый кто привез в Россию вилку была Марина Мнишек. Так на своем свадебном пиру в Кремле Марина с вилкой шокировала русское боярство и духовенство. Эта вилка стала чуть ли не поводом для народного восстания против Лжедмитрия. Аргумент был убийственно-прост: раз царь с царицей едят не руками, а какой-то рогатиной, значит, они не русские и не монархи, а порождение дьявола. Даже само слово вилка окончательно вошло в русский язык лишь в 18 веке, а до того времени сей предмет именовался "рогатиной" и «вильцами». Предубеждение русского народа против вилки было долгим и прочным. Вплоть до 20 века в широких народных массах вилка вообще не была известна, оставаясь принадлежностью аристократов и образованных. Русский народ считал вилку неудобной и ненужной, о чем свидетельствует поговорка "Ложкой - что неводом, вилкой - что удою". К вилке народ приучила, по существу, советская власть с ее системой массовых общественных столовых, где алюминиевая вилка полагалась каждому посетителю.

[img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001ccyq2/s320x240[/img][img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001cd00a/s320x240[/img][img]http://pics.livejournal.com/ag_smith/pic/001ce6a4/s320x240[/img]

О злосчастной судьбе Марины написала стихотворение Марина Цветаева.

"Марина! Царица — Царю,

Звезда — самозванцу!

Тебя пою,

Злую красу твою,

Лик без румянца.

Во славу твою грешу

Царским грехом гордыни.

Славное твое имя

Славно ношу.

Правит моими бурями

Марина — звезда — Юрьевна,

Солнце — среди — звезд".

"— Марина! Спасибо за мир!

Дочернее странное слово.

И вот — расступился эфир

Над женщиной светлоголовой

Но рот напряжен и суров.

Умру, — а восторга не выдам!

Так с неба Господь Саваоф

Внимал молодому Давиду".

ВОРЁНОК — СЫН МАРИНЫ МНИШЕК

Е.Авадяева, Л.Зданович

Москва цепенела в страхе. Кровь лилася; в темницах, в монастырях стенали жертвы...

Карамзин

Некоторые ученые утверждают, что время от времени на нашу планету опускается некое время пасионарий, вызванное либо пятнами на Солнце, либо невесть каким звездным излучением, и тот участок планеты, который оказывается ему подвержен, испытывает период политической нестабильности, подвергается катастрофам, социальным катаклизмам, пандемиям и прочим кошмарам. Порой кажется, что территория России особенно часто оказывается объектом внимания этих пасионапастей.

Чаще всего за потрясениями такого рода следовали важные изменения в политическом, общественном и нравственном строе той страны, которая их испытывала. Впрочем, смутная эпоха на Руси ничего не изменила, не внесла ничего нового в государственный механизм, в государственный строй, в быт общественной жизни, в нравы и стремления; ничего такого, что направило бы течение русской жизни на новый путь, в благоприятном или неблагоприятном для нее смысле. Страшная встряска перебаламутила все, принесла народу неисчислимые бедствия; не так скоро можно было поправиться после того Руси...

Центральными фигурами смутного времени была польская красавица Марина Мнишек и два ее мужа, один из которых выдавал себя за русского царя Димитрия, а когда его растерзали до неузнаваемости возмущенные его бездарным правлением московские жители, то явился и второй претендент на его место. Он тоже назвался Димитрием. Хотя Марина могла давно удалиться в Польшу, ей очень хотелось оставаться русской царицей. Да и не просто так она оказалась на троне — ее правление и брак с Лжедимитрием — все это были последствия польской агрессии против России.

Впрочем, и Лжедимитрий был парень хоть куда. Марина разделила с ним ложе и вскоре зачала ребенка, прозванного народом еще во чреве матери “ворёнком”. Правда, ребенок не был виноват, что его папашу звали “вором”. В те времена так на Руси называли не только представителей криминальных структур, а вообще всех злоумышленников, бунтовщиков, экстремистов. Первый Лжедимитрий был прозван Тушинским вором (за то, что ставка его была в подмосковном Тушине), второй — Калужским вором, за то, что правил Русью из Калуги.

Там его и настигла смерть от руки татарского княжича. Татарин отсек ему голову и отомстил за своего отца, так называемого “касимовского царя”, татарского князя, убитого “вором”. Впрочем, сделал он гораздо большее — открыл путь к престолу первому царю из династии Романовых — Михаилу Федоровичу. Полякам некого было больше предложить на российский престол. Плюс ко всему ополчение Минина и Пожарского сыграло не последнюю роль в изгнании поляков.

Но в тот момент в Калуге весь народ возмутился. “Бить всех татар”, — кричали калужане. Марина, которая должна была вот-вот родить, с боярами отправилась в санях за обезглавленным телом мужа и привезла его в город. Ночью, схватив факел, Марина бегала с обнаженной грудью посреди толпы, вопила, рвала на себе одежду, волосы, и, заметив, что калужане не слишком чувствительно принимают ее горе, обратилась к донским казакам, умоляя их о мщении. Командовал ими некто Иван Заруцкий, неравнодушный к Марине. Он воодушевил своих казаков; они напали на татар, которых встретили в Калуге, и до двухсот человек убили.

Через несколько дней Марина родила сына, которого назвали Иваном. Она потребовала, чтобы армия и народ присягнули ему как законному наследнику. Но поспешивший к ней по ее письменной просьбе Ян Сапега с войском не смог взять Калуги. Уберегли свой город калужане. Не любили они Марину, колдуньей ее в народе прозвали...

Смерть “вора” стала переломным моментом в смутной эпохе и была событием, неблагоприятным для польского короля Сигизмунда. Королем были недовольны все противоборствующие стороны. Теперь у Сигизмунда не стало такого серьезного соперника, как Дмитрий, и все недовольные поляками соединились, воодушевленные одной мыслью — освободить Русскую землю от иноземцев.

Для Марины Мнишек началась полная приключений жизнь в стане казацкой вольницы, там, в шатре атамана, нашел свои первые игрушки ее ребенок, трехлетний мальчик, которого Заруцкий со товарищи, не долго думая, провозгласили царем. Однако всерьез эту кандидатуру, кроме казаков, никто не рассматривал.

В октябре 1612 года Москва была освобождена от польских войск. 11 июля 1613 года Михаил Федорович венчался на царство. Дмитрий Михайлович Пожарский был пожалован боярином; Минин получил звание думного дворянина. Но более их и более всех был награжден Димитрий Тимофеевич Трубецкой, бывший боярин “тушинского вора”, сподвижник Заруцкого. Он не только сохранил при законном царе сан, пожалованный ему “вором”, но еще получил во время безгосударственное от великого земского собора Вагу, богатую область, которая была некогда у Годунова и Шуйских. И государь, еще не твердый в своей власти, утвердил ее за ним в награду за его великие подвиги и пользу, оказанную земле Русской.

Тем не менее смута, которая поднимала голову на юге государства, не могла не волновать нового государя. Разбойничье отребье со всей Руси стекалось к Лебедяни, где разбил свой стан Ивашка Заруцкий. Поддерживал Ивашку и народ Черкасов.

На подавление восстания царь назначил князя Ивана Никитича Одоевского. Ему было ведено помогать воеводам городов — Михайлова, Зарайска, Ельца, Брянска, а также Суздаля и Владимира. Послали сборщиков собирать нетчиков, детей боярских, в Рязань, Тарусу, Алексин, Тулу и другие города. В конце апреля 1613 года Одоевский с собранными силами двинулся к Лебедяни. Заруцкий со своими черкасами ушел к Воронежу. Одоевский погнался за ним, "и под Воронежем, в конце мая, произошел между ними бой, который длился целых два дня. Заруцкий был разбит. Взяли у него обоз, коши, знамена. Заруцкий убежал за Дон, к Медведице.

Одоевский воротился в Тулу, решив, что дело сделано. Но весной следующего года Заруцкий очутился в Астрахани и там себе нашел убежище. Осенью он утвердился в этом городе.

Есть подозрение, что он называл себя царем Димитрием. По-видимому, у под этим именем писались и подавались челобитные, хотя, конечно, все должны были знать, что он Заруцкий, лицо чересчур известное по всей Руси.

Челобитные эти писались не на одно его имя, рядом с его именем были и обращения к государыне царице, великой княгине Марине Юрьевне, и государю царевичу, великому князю Ивану Димитриевичу. Но, быть может, эти челобитные писаны еще прежде к тому “вору”, который прежде прибытия в Астрахань Руцкого назывался Димитрием и которого судьба неизвестна.

У Заруцкого были далеко идущие планы; он задумал накликать на Русь силы персидского шаха Аббаса, втянуть в дело Турцию, поднять татар, ногаев, волжских казаков, стянуть к себе все бродячие дики Московского Государства и со всеми идти вверх по Волге, покорять своей власти города. При крайнем недостатке средств, необходимых для защиты, при общем обнищании государства он имел большие шансы на успех. Вскоре Заруцкий захватил приволжские рыбные угодья и промыслы и обратил их доходы в свою пользу, лишив, таким образом, Московское Государство этого источника. Астраханский воевода Иван Хворостинин воспротивился было заводимой смуте, но Заруцкий убил его, перебил с ним вместе многих лучших людей. Овладев Астраханью, он освободил содержавшегося в тюрьме ногайского князя Джан-Арслана, врага начальствовавшего над юртовскими татарами Иштерека. Последний признал уже избранного Русью царя и правил своего мурзу бить ему челом, как вдруг Заруцкий послал против него татар джан-арслановых и воров своих, и они сказали ему: весь христианский мир провозгласил государем сына царя Димитрия. Служи и ты, дай подписку, дай сына своего аманатом, да смотри не хитри, не веди с нами пестрых речей, не то — мы подвинем на тебя

ан-Арслана с семиродцами, твоими врагами, и пойдем сами на тебя”. Взяв у татар заложников, Заруцкий теперь располагал и внушительными союзниками. Он требовал от астраханцев присягнуть ему. им идти днем и ночью, а сам намеревался выступить за ними. .

“Перед зимним Николиным днем Заруцкий, постоянно находившийся в Каменном городе, послал на посад казака Тимофея Чулкова грамотой и велел всяких чинов людям прикладывать руки, но никому не дозволил посмотреть в грамоту; астраханские попы и дьяконы описывались, а за ними прикладывали руки безграмотные миряне, никто не знал, к чему пристают они все. Тех, которые противились (и после показывали свое нерасположение к Заруцкому, хватали ночью, мучили огнем и бросали в воду. Каждый день кого-нибудь казнили; кровь лилась. Зато каждый день Марина думала о возможности внезапного восстания.

Она не велела звонить рано к заутрени, как будто для того, что ее сын полошится от звона. Это у ней делалось оттого — как пояснил один из убежавших астраханцев — что она боялась “приходу”. Заруцкий отправил посольство к шаху (Посланы были Иван Хохлов, Яков Гладков, Богдан Некрачеев-Караган) и отдавал Персии в подданство Астрахань: этим он думал втянуть Персию с Московским Государством в войну. Посланы были “прелестные” письма к волжским казакам и к донским.

Донские решились оставаться в верности избранному, по желанию казаков наравне с земскими людьми, московскому царю, но между волжскими, состоявшими из сброда разных беглецов, живших станицами по берегам Волги, ниже истребленного тогда Саратова, и по волжским притокам, произошло разделение: люди молодые увлеклись “прелестью” и готовились весной идти вверх по Волге до Самары. “Нам, — говорили они, — куда ни идти, лишь бы зипуны наживать”.

Двое волжских атаманов, Неупокой-Карга и Караулко, находились в Астрахани у Заруцкого, и оттуда волновали своих собратий на Волге. Были из волжских атаманов и такие, что не хотели идти с Заруцким, но обманывали его: надеялись выманить у “вора” жалованье и дожидались прихода персидских судов.

Зима подходила к концу. В Московском Государстве принимались меры к подавлению воровства. Царь поручил очищение Астрахани боярину князю Ивану Никитичу Одоевскому; товарищем ему дан был окольничий Семен Васильевич Головин, некогда шурин и сподвижник Скопина; дьяком у них был Юдин. В марте они отправились в Казань собирать войско.

Тем временем царь послал письма Заруцкому, обещая ему полное прощение в случае прекращения бунта. Однако авантюрист решился играть до конца.

Подозревая, что Заруцкий собирается учинить расправу с безоружным населением, астраханцы решили упредить его и подняли бунт против самозванца. Юртовские татары, как только узнали, что астраханцы отпали от воровства, да к тому же услыхали, что с верху под Астрахань идет царская рать, — сами отпали от Заруцкого и изрубили присланных им трех человек. Из Астрахани, в первый день усобицы, убежал стрелец Никита Коробин с восемнадцатью товарищами в Самару и дал знать Одоевскому. Воевода тотчас отправил под Астрахань на судах отряд стрельцов, приказав

Тем временем против Заруцкого выступили и другие силы, в частности, отряд Хохлова из Терка, который рассеял остатки “воровского” войска. Заруцкий с Мариной и ребенком бежали, некоторое время они на двух стругах прятались в камышах. Но про это узнали рыбаки и сообщили властям

Стрельцы осадили казаков; те никак не ожидали гостей, не приготовились их встретить, и, увидев, что деваться некуда, на другой же день “связали Заруцкого и Маринку с сыном и каким-то чернецом Николаем, отдали их стрелецким головам, а сами объявили, что бьют челом и целуют крест царю Михаилу Феодоровичу. Взяли также захваченных Заруцким и находившихся у него в атаманах детей ногайского князя Иштерека и мурзу Джан-Арслана. Только атаманы, Т-ренка Ус да Вирзига, ушли как-то и несколько времени занимались разбоями, но уже не во имя воровских властей”.

6 июля пленников привезли в Астрахань. Казаки, бывшие “в воровском деле, целовали крест царю Михаилу”. Держать Заруцкого и Марину оказалось опасным в Астрахани, чтобы не произошло смуты. 13 июля Одоевский отправил их в Казань. Заруцкого провожал стрелецкий голова Баим Голчин. С ним для бережья было 130 стрельцов и 100 астраханцев. Маринку с сыном провожал другой стрелецкий голова, Михаиле Словцов: с ним было пятьсот человек стрельцов самарских. В наказе, данном им, было сказано так:

“Михаилу и Баиму везти Марину с сыном и Ивашка Заруцкого с великим береженьем, скованных, и станом ставиться осторожливо, чтобы на них воровские люди безвестно не пришли. А будет на них прийдут откуда воровские люди, а им будет они в силу, и Михаилу и Баиму — Марину с “ворёнком” и Ивашку Заруцкого побити до смерти, чтоб их воры живых не отбили”.

В таком виде их привезли в Казань, а оттуда, по царскому указу, в таком, конечно, виде прибыла Марина в ту самую Москву, куда с таким великолепием въезжала когда-то в первый раз в жизни, надеясь там царствовать и принимать поклонения.

Вскоре после того за Серпуховскими воротами народ наблюдал последнюю сцену своей многолетней трагедии.

Заруцкого посадили на кол.

Четырехлетнего сына Марины казнили — его публично повесили.

О дальнейшей судьбе Марины Мнишек говорят различно. Польские историки утверждают, что ее умертвили. Русские, напротив, сообщали полякам при размене пленных, что “Маринка умерла в Москве в тюрьме от болезни и от тоски по своей воле”. Неизвестно, какие кары и проклятия шептала в своей темнице мать, пережившая столь чудовищное горе. Надеемся, что небеса сжалились над ней, послав скорую кончину. “Нам и надобно было, чтоб она была жива, для обличения неправд ваших”, — говорил полякам в конце 1614 года Желябужский. Скорее всего, власти готовили еще какой-нибудь шумный процесс.

После расправы с Заруцким, еще несколько времени продолжали свирепствовать черкасы по разным концам государства. В числе их атаманов был некто Захар Заруцкий, может быть, брат или родственник Ивана. Его разбил и уничтожил боярин Лыков под Балахной 4 января 1615 года.

Неурядицы продолжались и после, в царствование Михаила Фе-одоровича, как последствие “смутного времени”; но эти неурядицы уже не имели тех определенных стремлений — ниспровергнуть порядок государства и поднять с этой целью знамя каких-нибудь воровских царей.

Казнь ребенка, о котором мы по крупицам собирали сведения современников, не сыграла в истории ровным счетом никакой роли, кроме разве что той, что никакой “Иван Дмитриевич” уже никогда не претендовал на роль русского царя. Впрочем, такие меры редко когда останавливали самозванцев.

Неизвестными остались формула обвинения, приговор, состав судей. Неясно, какое преступление могли инкриминировать трехлетнему дитяте. Кроме того, что это дитя могло бы стать когда-либо в обозримом будущем поводом для смуты. Немало таких вот “железных масок” безвинно томилось в тюрьмах по всему свету. Но царских “бастардов” не казнили только за то, что они родились.

На Руси для этого вообще-то служили кельи монастырей. В конце концов, подослали бы убийцу, что ли, а наутро объявили бы, что “младенец случайно сам ножиком зарезался”, как это было принято на святой Руси. Можно было бы и в бочке с мальвазией утопить по доброму аглицкому обычаю. Или как турки практиковали — шелковый шнурок на шею и вся недолга. Однако басурмане для нас не указ. Наше православное государство избрало столь страшную и суровую кару, как публичная казнь. Возможно, она должна была послужить уроком всякому, кто посмеет хотя бы помыслить “воровским путем” пролезть на российский престол. А может быть, кто-то из бояр счел это символичным — со смерти ребенка началось смутное время, смертью невинного же дитяти и закончится...

Не надо было быть Нострадамусом, чтобы провидеть, что спустя 300 лет после восшествия на престол первого из династии Романовых последние из его потомков погибнут в сыром подвале дома Ипатьева. И вновь это будут невинные дети... Проклятие Марины Мнишек настигло убийц через века. Может быть, правильно называли ее колдуньей...

“

Vlada:

» Традиции рукоделия в дворянской среде Западной Европы

Я когда-то очень интересовалась судьбой Марины Мнишек. Она показалась мне жертвой собственных амбиций, но как же жаль ребенка - ему было только 4 годикаА подготовила для вас сою любимую тему быта.Традиции рукоделия в дворянской среде Западной Европы

(15-18 вв.) ЧАСТЬ 1

Повседневная жизнь человечества в ушедшие эпохи всё более интересует современного человека. Мы помним исторические даты, но не всегда представляем, как проходила жизнь человека в конкретную эпоху, чем он заполнял своё свободное время. Когда заходит речь об истории рукоделия, чаще всего мы представляем себе картины художника Василия Тропинина, на которых изображены крестьянские девушки за вышиванием, кружевоплетением и т.п. Но традиции рукоделия были очень сильны и в дворянской среде, где порой создавались настоящие шедевры – аристократам были доступны дорогие ткани, нитки и декоративные элементы для рукоделия.

Вышивка