Увлекаетесь ли вы историей? |

||||||

| да, очень |

|

66% | [ 154 ] | |||

| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |

|

2% | [ 6 ] | |||

| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |

|

1% | [ 3 ] | |||

| нет, но хотелось бы |

|

4% | [ 11 ] | |||

| По стольку по скольку... |

|

5% | [ 12 ] | |||

| раньше улекалась(ся) |

|

4% | [ 10 ] | |||

| скорее да, чем нет |

|

14% | [ 33 ] | |||

| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |

|

0% | [ 1 ] | |||

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

basilevs:

Спасибо Моке за великолепную статью и поднятую проблему. Очень хотелось бы еще увидеть информацию об избрании Михаила Романова(Кошкина

miona:

» Романовы. Михаил Федорович (1596-1645)

Пока, можно сказать, негусто, но нашлось вот это:Михаил Федорович Романов]1596-1645БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Лицевое изображение царя Михаила Фёдоровича Романова.

Из Титулярника 1672 года

Михаил Фёдорович Романов Годы жизни - (12.07.1596 - 12.07.1645+)

Родители : Федор Никитич Романов (1550-1633+), Ксения Иоанновна Шестова (1631+);

Дети :

1.Мария Владимировна Долгорукова (7.01.1626+);

2.Евдокия Лукьяновна Стрешнева (1608-18.07.1645) =>

Ирина (1627-1679+); Пелагея (1628-1629+); Алексей (1629-1676+); Анна (в монашестве Анфиса) (1630-1692+); Марфа (1631-1632+); Иван (1633-1639+); Софья (1634-1636+); Татьяна (1636-1706+); Евдокия (1637-1637+); Василий (1639+), родился и умер 25 марта 1639 года и погребен в Архангельском соборе; Основные моменты жизниПервый русский царь (1613 - 1645) из династии Романовых;

После изгнания поляков из Москвы появилась возможность в более спокойной обстановке избрать царя. Среди претендентов были польский королевич Владислав, шведский принц Карл-Филипп и другие. Земский собор, созванный в начале 1613 года, избрал Михаила Федоровича Романова.

Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями: внучатый племянник Анастасии Романовны Захарьиной, первой жены Ивана Грозного. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре.

Узнав об избрании царем Михаила Романова, поляки попытались помешать ему занять престол. Небольшой отряд поляков отправился в Ипатьевский монастырь с целью убить Михаила, но по дороге заблудился. Простой крестьянин Иван Сусанин, дав "согласие" показать дорогу, завел их в дремучий лес. После пыток Сусанин был зарублен, так и не показав дороги к монастырю, погибли и поляки - покушение не удалось.

Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод, а государство разорено после смуты. Его отец, будущий русский патриарх Филарет, сам метивший в цари, находился в это время в польском плену. По возвращении в Москву Филарет согласился быть патриархом.

С этого момента (1619 г) на Руси фактически было два государя: Михаил - сын, Филарет - отец. Государственные дела решались обоими, отношения между ними, по данным летописей, были дружелюбными, хотя патриарх имел большую долю в правлении. С приездом Филарета кончилось смутное и безвластное время.

Примечание 1Важнейшую задачу внешней политики России в XVII веке составляла борьба за воссоединение западнорусских, белорусских и украинских земель в рамках единого Русского государства. Первая попытка решить эту задачу связана с войной за Смоленск (1632-1634), которая началась после смерти польского короля Сигизмунда в связи с притязаниями его сына Владислава на русский престол. Война закончилась неудачно, но от своих притязаний Владислав отказался.

Материал с сайта

ОТ РУСИ ДРЕВНЕЙ ДО ИМПЕРИИ РОССИЙСКОЙ

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ (12.12.1596-13.07.1645), первый русский царь из династии Романовых. Царствовал в 1613 — 45. Сын боярина Федора Никитича Романова (впоследствии — Московского патриарха Филарета) и боярыни Ксении Ивановны Романовой (урожденной Шестовой). Приходился двоюродным племянником русскому царю Федору Ивановичу. 21 февраля 1613 после изгнания польских интервентов из Москвы Михаил был избран Земским собором на царский трон. До 1933 Россией фактически правил отец Михаила — патриарх Филарет.

В царствование Михаила происходит постепенное восстановление народного хозяйства, потерпевшего большой урон в первое десятилетие XVII в. В 1617 был подписан мирный договор со Швецией в Столбове, по которому шведы возвратили России захваченную ими Новгородскую область. Однако за Швецией остались русские города: Ивангород, Ям, Копорье, Корела с прилегающими районами. Поляки предприняли два похода на Москву, а в 1617 польский королевич Владислав со своим войском дошел до стен Белого города. Но вскоре интервенты были выбиты из предместий столицы. В 1618 между Польшей и Россией было заключено Деулинское перемирие на 14,5 лет, по которому польский король отзывал свои войска с территории России, но за Речью Посполитой оставались Смоленская, Черниговская и Северская земли. Поляки не признали прав Михаила на русский трон. Сын Сигизмунда III Владислав величал себя русским царем. Вышла из подчинения России Ногайская Орда. Ногайцы стали опустошать пограничные земли. В 1616 с ними удалось заключить мир. Несмотря на то что правительство Михаила ежегодно посылало в Бахчисарай дорогие подарки, крымские татары совершали походы в глубь русской территории. Их к этому подталкивала Турция. Фактически Россия в 1610-е — 20-е находилась в политической изоляции. Чтобы выйти из нее, была сделана попытка женить молодого царя на датской принцессе. Но переговоры о женитьбе успехом не увенчались. Тогда Михаила попытались женить на шведской королевне. Русские потребовали от шведской принцессы перехода в Православие и получили отказ.

Главной задачей, которую пыталось решить правительство Михаила, было освобождение Смоленской земли. В 1632 русская армия осадила Смоленск, взяла Дорогобуж, Серпейск и др. города. Тогда Польша договорилась с крымским ханом о совместных действиях против России. Крымские татары прорвались в глубь русской территории, дошли до Серпухова, разграбив населенные пункты, расположенные на берегах Оки. Многие дворяне и дети боярские, имевшие поместья в южных районах, ушли из-под Смоленска защищать свои земли от татар. Польский король Владислав IV подошел к Смоленску и окружил русское войско. 19 февраля 1634 русские капитулировали, отдав полякам все имеющиеся у них пушки и сложив свои знамена у королевских ног. Владислав IV двинулся далее на восток, но был остановлен под крепостью Белой. В марте 1634 был заключен Поляновский мирный договор между Россией и Польшей. По нему Польша возвратила России город Серпейск, за который пришлось уплатить 20 тыс. руб. Владислав IV отказался от претензий на русский трон и признал Михаила русским царем.

После всех этих событий началось восстановление старой и строительство новой засечных черт на юге страны. Москва стала активно использовать донских казаков для борьбы с Турцией и Крымским ханством. В царствование Михаила установились хорошие отношения с Персией, которая оказывала России помощь деньгами во время Русско-польской войны 1632 — 34. Территория России увеличилась за счет присоединения к ней ряда сибирских регионов.

Обстановка внутри страны была сложной. В 1616 произошли народные движения, в которых приняли участие крестьяне, холопы и нерусские народности Поволжья. В 1627 вышел царский указ, разрешивший дворянам передавать свои поместья по наследству при условии службы царю. Таким образом, дворянские поместья были приравнены к боярским вотчинам. После прихода Михаила к власти был установлен 5-летний сыск беглых крепостных. Это не устраивало дворянство, которое требовало продления срока сыска. Правительство пошло дворянам навстречу: в 1637 оно установило срок поимки беглых до 9 лет, а в 1641 увеличило его еще на год, а тех, кого вывезли другие владельцы, разрешалось искать в течение 15 лет.

В правление Михаила была предпринята попытка создания регулярных воинских частей. В 30-е годы появилось несколько “полков нового строя”, рядовой состав которых составляли “охочие вольные люди” и беспоместные дети боярские; офицерами в этих полках были иностранные военные специалисты. Под конец царствования Михаила возникли кавалерийские драгунские полки для охраны внешних границ.

О.М. Рапов

Михаил Фёдорович Романов [12 (22).7.1596, Москва,—13(23).7.1645, там же], первый русский царь из династии Романовых. Избран на престол 21 февраля 1613 года Земским собором, собравшимся после изгнания из Москвы польских интервентов. В первые годы царствования М. Ф. большую роль в управлении страной играл Земский собор, а с 1619 по 1633 фактич. правителем был вернувшийся из польского плена отец М. Ф., патриарх Филарет, официально носивший титул «великого государя», как и М. Ф. С 1633 пр-во при М. Ф. возглавлял И. Б. Черкасский, а с 1642 — Ф. И. Шереметев. Внутр. политика М. Ф. была направлена на укрепление государственно-политич. системы феодально-крепостнич. строя в стране, к-рый был сильно расшатан Крестьянской войной начала 17 в. в России. Упрочение феодально-крепостнич. отношений было связано с дальнейшим развитием феодального землевладения, усилением эксплуатации крестьян, резким ростом гос. налогов и податей, дальнейшим юрид. оформлением крепостного права. Внеш. политика была направлена прежде всего на возврат земель, отторгнутых от России в годы польско-швед. интервенции, и на укрепление юж. границ. В условиях Тридцатилетней войны 1618—48 в Европе и крайне тяжёлых последствий польско-швед. интервенции в стране проводились важные мероприятия по восстановлению х-ва и торговли, принимались меры по укреплению обороны гос-ва. Пр-во М. Ф. стремилось к повышению боеспособности рус. армии, увеличению её численности. В 1630 началось формирование полков «нового строя». Резко возросла численность дворянского ополчения, стрельцов при значит, сокращении числа служилых казаков. Были приняты меры по увеличению арт. парка и количества боеприпасов, некоторой унификации типов арт-и (полевая, крепостная, осадная), вооружению ею полков «нового строя». Получили также известное распространение новые образцы огнестр. оружия. При М. Ф. в результате окончания войны с Польшей 1632—34 были в некоторой степени ликвидированы отрицат. последствия Деулинского перемирия 1618. Активизировались воен. усилия и на юж. границе против набегов крымских татар. В 1635—38 была восстановлена и усовершенствована Большая засечная черта (16 в.), в 1636—46 возведены крепости и оборонит, сооружения Белгородской черты, а также ряд крепостей по линии будущей Симбирской черты.

Использованы материалы Советской военной энциклопедии в 8-ми томах, том 6.

Михайл Федорович Романов (1596, Москва - 1645, там же) - рус. царь, первый из династии Романовых. Сын богатого боярина Федора Никитича, в монашестве принявшего имя Филарета. Об образовании М. сведений не обнаружено. С 1600 находился в ссылке вместе с семьей, попав в опалу к Борису Годунову. Семья смогла вернуться после прихода в Москву Лжедмитрия I. После изгнания из Москвы польских интервентов в окт. 1612 Михайл Федорович с матерью выехал в свою вотчину ок. Костромы, но, боясь нападения польских отрядов, переехал в Ипатьевский монастырь. На Земском соборе в февр. 1613 по боярскому приговору Михайл Федорович был избран царем. Лично непричастный к раздорам Смутного времени, 16-летний царь имел многочисленных сторонников среди дворянства, казачества, посадских, купечества, т.к. в это время он был политически нейтрален и мог быть использован любой общественной силой. Будучи болезнен и безволен, всегда находился под чьим-то влиянием: в 1613-1619 - матери и близких родственников, в 1619-1633 реально управлял гос-вом его отец патриарх Филарет. Правительству Михайла Федоровича пришлось бороться с казачеством, усиливать налоговое обложение посадского населения. При Михайле Федоровиче велась война со Швецией, в результате к-рой по Столбовскому миру 1617 России вернулись Новгородские земли, а берега Балтийского моря остались у Швеции. Не удалось отвоевать Смоленск и ряд рус. территорий у Польши во время войны 1632-1634. Успешно были продолжены колонизация Сибири и строительство засечных черт - оборонительных сооружений на южной окраине гос-ва.

Литература: Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в. М., 1955;

Ч е p н о в А. В. Вооруженные силы Русского государства в XV—XVII вв. М., 1954.

Васенко П.Г. Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича. СПб., 1913;

Морозова Л.Е. Михаил Федорович // Вопросы истории. 1992. N 1.

Далее читайте:Сочинения Григория Котошихин, в котором последний описывает Михаил Федорович и его правление.

Истоки династии Романовых (справочные материалы).

Романовы (Генеалогическая таблица. Начала рода).

Романовы (биографический указатель).

Волкова Е.Ю. Жизненный путь Михаила Романова к престолу и костромской край.

Гусев Б.Н. Вне конкуренции: история избрания Михаила Романова на царство.

Вокруг царя:Ирина Михайловна (1627-1679), старшая дочь царя Михаила Федоровича.

Ксения Ивановна Романова (Марфа), (+1631), мать царя Михаила Федоровича.

Хлопова Мария Ивановна (?-1633), невеста царя Михаила Федоровича.

basilevs:

» Экскурс в историю рода Романовых

Романовы не были Рюриковичами. Они вели родословную от Андрея Кобылы (или Камбилы, якобы выехавшего когда-то из Литвы), позже именовались Кошкиными как потомки Фёдора Кошки, затем Захарьиными и Юрьевыми. Судя по этим фамилиям, производным от имён, они не были знатного рода, хотя боярами были уже во времена Дмитрия Донского.В 1547 году молодой царь Иван IV выбрал себе в жёны дочь Романа Захарьина-Юрьева (Юрьевича) — Анастасию. И с этого времени дети Романа стали виднейшими боярами, а при царе Фёдоре Ивановиче Романовы рассматривались уже как претенденты на престол в случае бездетной кончины царя. Главой романовской партии был двоюродный брат царя Фёдора — Фёдор Никитич Романов, безмерное честолюбие которого сочеталось с могучей волей, а искусство придворной интриги — с щегольством и любовью к соколиной охоте. Таков был будущий патриарх и отец первого царя из династии Романоых.

Оправдывавший любые средства ради достижения цели, Фёдор Никитич не сомневался в результатах борьбы за власть, что подтверждает находка во дворце села Коломенского — его тканый портрет (парсуна) в царском облачении, со словами «Царь Фёдор Микитович Романов».

Не суждено, однако, было ему стать Фёдором Вторым. На трон взошёл Борис Первый (Годунов), нажив себе смертельного врага.

Дело об «измене» Романовых и Черкасских было самым крупным политическим процессом времён царя Бориса. Предпринятая ими попытка свержения Годунова не удалась и навсегда закрыла для боярина Фёдора Никитича Романова возможность избираться в цари: в 1601 году Фёдор с братьями-сватьями был арестован, пострижен в монахи под именем Филарет и сослан в монастырь под Архангельском. Жена его, Ксения Ивановна, стала монахиней и под именем Марфа была сослана в Карелию.

Пятилетний Михаил Романов со старшей сестрой, вместе с тёткой по отцу, Марией Никитичной Черкасской, был отправлен в ссылку на Белоозеро — город с крепостью, окружённый болотами.

Через год инокине Марфе вместе с детьми дозволено было поселиться в старинной вотчине Романовых недалеко от Костромы, а Филарет хоть и остался в монастыре, но был переведён на полный монастырский пансион. Условия его содержания, и раньше не походившие на заключение, стали вовсе либеральными — он вёл активную переписку и всегда был в курсе происходящих событий.

Сразу после разгрома романовского клана появились на Москве слухи о чудесном спасении царевича из Углича — Дмитрия. Француз Я. Маржарет, прибывший в то время на службу в Московию, писал в своих «Записках»:

Прослышав в тысяча шестисотом году молву, что некоторые считают Дмитрия Ивановича живым, царь Борис с тех пор только и делал, что пытал и мучил по этому поводу.

А купец-голландец И.Масса, хорошо знакомый с Романовыми, писал в мемуарах, что идеологом заговора против Годунова была именно Ксения Романова.

В начале 1605 года приглядывавший за Филаретом пристав Воейков доносил в Москву о его странном поведении:

<...> живет-де он не по монастырскому чину, всегда смеётся неведомо чему и говорит про мирское житье, да про ловчих птиц и собак <...> На старцев же лает и бить их хочет и говорит им: Увидите, каков я буду!

Лаялся Филарет от великой радости: на Москву шёл родственник — бывший "в холопех у бояр Микитиных, детей Романовича, и у князя Бориса Черкаскова" (так писал позже Шуйский), избежавший, в отличие от других романовских слуг, смертной казни по «романовскому процессу»; бежавший в дальний монастырь и спасшийся пострижением в монахи; вернувшийся затем в Москву, принятый в Чудов (кремлёвский!) монастырь и ставший придворным дьяконом патриарха Иова — Юшка Отрепьев, монах-расстрига Григорий, царевич Дмитрий Иванович, Лжедмитрий Первый.

И началось...

Внезапно (и подозрительно вовремя) скончался царь Борис; придворная камарилья, присягнув его сыну Фёдору, кинулась на всякий случай засвидетельствовать своё верноподданническое расположение и «царевичу Димитрию»; потом последовало убийство царя Фёдора Годунова, расправа над всеми его родными, присяга войск и всех московских вельмож самозванцу и — торжественный въезд «Дмитрия» в Москву.

Первое, что сделал новый царь, — вернул из ссылки всех своих «родственников», Романовых и Нагих. Но вызывает удивление то, что настоящий Дмитрий, сын Грозного от Марии Нагой, окажись он в данном месте в данное время, должен был бы на все высшие посты расставить самых близких родственников — Нагих. А «царь Дмитрий» почему-то для этой цели выбрал родственников далёких и наградил их, как безвинно пострадавших, по-царски: инока Филарета назначил митрополитом Ростовским, а Михаила Романова пожаловал в стольники.

На государственную службу девятилетний Миша вряд ли ходил, как и его отец Филарет, который, по словам очевидцев, редко наезжал в свою митрополию, а "что касается до степени церковной учёности Филарета, то современники говорят, что он только отчасти разумел священное писание" (Н.М.Костомаров).

Странный это был митрополит. По канонам православной церкви высшие иерархи, если и имели семью до принятия монашеского пострига, то, становясь митрополитами-патриархами, должны были забыть обо всём мирском. Филарет же, проживая по-семейному в Москве (очевидно, на Варварке, в Зарядье), ведёт активную светскую жизнь — принимает участие в венчании царя Дмитрия и Марины Мнишек, а затем в его свержении.

Удивительно, что после убийства «царя Дмитрия» и объявления его самозванцем митрополит Филарет не был лишён сана, которым его наградил «Гришка-расстрига». А ведь именно так поступили с Игнатием, возведённым в сан патриарха «неправильным» царём. Как писал С.М. Соловьёв: "Игнатия, как потаковника Лжедмитриева, тотчас же свергнули". Уж не говоря о ссылке и опале князей и бояр, дворян и стольников, верных Лжедмитрию.

После того как Шуйский, не уверенный в избрании Земским Собором, был «выкрикнут на царство», в Москве появились письма, подписанные якобы самим царём Дмитрием, который убеждал своих подданных, что его "Бог от изменников спас". Проведённое следствие показало, что "великими крамольниками оказались Нагие"; по другим сведениям, "почерка сходного не нашли". Но некоторые историки убеждены, что автором писем был Филарет, откомандированный по государственной надобности в Углич за останками убиенного царевича Димитрия с целью объявления их нетленными, а царевича — святым мучеником.

Перепуганный Шуйский велел срочно себя короновать, патриархом стал Гермоген, а Филарет так и остался митрополитом Ростовским, вынужденным петь «многую лету» ненавистному сопернику — царю Василию.

Так на московский трон воссел ещё один самозванец, провозгласивший себя царём Московского государства, не будучи избран не только представителями всей земли московской, но и даже всеми жителями Москвы.

С.М.Соловьёв в «Истории России с древнейших времён» писал:

<...> на московском престоле явился царь партии, но партия противная существовала <...> к ней присоединились <...> все те, которым были выгодны перемены, и всякая перемена могла казаться теперь законною, ибо настоящего, установленного, освящённого ничего не было. Масса людей умеренных <...> молчала, потому что не питала сочувствия ни к одному явлению <...> произволу людей беспокойных открывалась свободное поприще.

Воскресших «царевичей Дмитриев» в эти годы на просторах Московии стало что донов Педро в Бразилии — Август, Лаврентий, Клементий, Ерошка, Гаврилка, Мартынка... Но теперь эти «дмитрии» были изрядной подмогой в деле свержения царя Василия Шуйского.

Наиболее удачливым вторым «царём Дмитрием» оказался некий не то «поповский сын Верёвкин», не то «царский дьяк», не то сын Андрея Курбского, не то «жид их Шклова», — войско которого состояло из вольных когда-то казаков, отрядов поляков-авантюристов, беглых холопов и «бездомовников».

Чему хотим верить, тому верим охотно: при отсутствии достоверной информации о положении в Москве, при полной неразберихе с царями и государственном развале — в этих условиях города и веси сдавались без боя, на сторону бессмертного «царя Дмитрия» переходили войска царя Василия, и к лету 1608 года в нескольких верстах от Москвы, в селе Тушине, стоял укреплённый лагерь самозванца Лжедмитрия Второго, прозванного московитами Тушинским вором.

Наступило двоевластие: и в Москве, и в Тушине сидели цари со своими царицами (Марина Мнишек радостно «узнала» во втором Дмитрии — первого, венчанного мужа, и позже родила ему сына, «ворёнка»), у обоих царей была своя Дума-администрация, свои войска.

Но вот подданные у царей были общие. Начавшийся в июне 1608 года массовый исход московских семей в Тушино превратился через некоторое время в тараканьи бега: князья-бояре и служилые дворяне шастали туда-сюда, соблазнённые царскими посулами, получая двойное жалованье, шпионя поочередно в пользу одного из царей, надеясь при любом раскладе оказаться в выигрыше.

Не было только у «вора» своего патриарха: многие церковные иерархи отказывались признавать самозванца законным царём и были убиты.

История появления в «воровской столице» Филарета покрыта мраком.

Чаще всего в исторических источниках говорится о том, что "переяславцы с московскими людьми, присланными поляком Сапегой из-под Троицы" напали врасплох на Ростов, где, как сказано в одном дореволюционном учебнике, "сокрушался о бедствиях отечества митрополит Филарет". Филарета схватили и, босого, в литовской одежде, в татарской шапке, привезли в Тушино, где Лжедмитрий II провозгласил Филарета патриархом всея Руси, невзирая на наличие законного патриарха Гермогена.

Теперь в администрации тушинцев был полный комплект: мирские вопросы решали в «боярской думе» князья (Трубецкие, Черкасские, Шаховские) и бояре (Салтыковы, Романовы), а делами духовными ведал «патриарх». Филарет рассылал по городам церковные грамоты, признающие власть «царя Димитрия», молил о его здравии и отпускал тушинской братии-братве все грехи, "вольныя и невольныя".

А ещё, наверное, как православный, ежедневно произносил он: "… и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого".

"И взалкал отец Фёдор", — сказано в бессмертном произведении советских авторов. Вошёл в искушение Фёдор-Филарет, от лукавого избавляться не стал.

Уже в XIX веке многие историки понимали неблаговидную роль Филарета в Смутное время. Но писать открыто об этом не могли и, оценивая поведение влиятельных бояр как предательство и измену, о Филарете говорили, что тот был у Лжедмитрия "в почётном плену".

С.М.Соловьёв вообще не называет его имени, обходясь намёками:

<...> нашлись люди, и даже в сане духовном, которые воспользовались бедствиями общества для достижения своих корыстных целей, покупая у врагов общества духовные должности ценою денег и клеветы на людей, верных своим обязанностям <...> и к анархии политической присоединялась анархия церковная.

И когда сегодня говорят о той лёгкости, с которой была уничтожена церковь в советское время, не стОит ли вспомнить того пародийного патриарха, своим примером побудившего всю тогдашнюю церковь побежать следом за собой, выпрашивая палаты каменные да мешки злата-серебра.

Оправдать и понять Филарета можно — слаб человек и несовершенен. А уж если дыба грозит да кол позорный... Или не грозила дыба?

Семья патриарха Филарета жила в это время в Москве, в кремлёвских палатах. Инокиня Марфа тоже времени даром не теряла — она породнилась с царём Василием Шуйским, выдав замуж дочь Татьяну за родственника царицы. То есть, ни Филарет не считался врагом народа, ни его домочадцы — членами семьи врага народа. Более того, законный патриарх Гермоген, громогласно клеймя иных перебежчиков, принародно молил о здравии тушинского «патриарха», поясняя, что не "кОрысти ради", а по большой нужде находится Филарет в Тушине.

К началу 1610 года тушинский лагерь развалился: войско самозванца разбежалось кто куда, сам Лжедмитрий II, бросив Марину и остатки войска, бежал в Калугу, а Филарет с поляками-тушинцами подался в Смоленск, где с осени 1609 года, пытаясь осадой овладеть городом, стояли перешедшие границу польские войска короля Сигизмунда III.

В одной старой книге до-советских времён написано об этом событии так:

До этого польский король Сигизмунд III враждовал с Россией тайно, но, наконец, он снял с себя личину и начал действовать открыто. Поляки хотели возвратить себе когда-то (!) принадлежавшие незаконно (!) им земли — Смоленск и другие города.

Вот здесь и надобно сделать отступление, без которого непонятна чехарда с царевичем-королевичем, в результате которой на московский престол посадили ещё одного самозванца.

В качестве иллюстрации русско-польско-литовских отношений предлагаю внимательно посмотреть на карту Руси из атласа 1904 года «Исторiя Россiи» и обратить внимание на условные обозначения.

Карта Руси к 1533 году На карте показано состояние государства под названием Русь к 1533 году, году прихода к власти трёхлетнего Ивана, будущего Грозного, — то есть, показано, какой была Русь во время правления его отца, Василия III.

Именно к нему дважды, в 1517 и 1526 годах, приезжал Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг — австрийский дипломат на службе Габсбургского двора — в качестве посредника на переговорах советников великого князя всея Руси Василия III с послами Великого князя литовского и короля польского Сигизмунда I.

А переговариваться было о чём. В «Записках о Московии», изданных в 1549 году, Герберштейн писал:

Руссией владеют ныне три государя; большая ее часть принадлежит [великому] князю московскому, вторым является великий князь литовский, третьим — король польский.

В этих «Записках», кстати, Герберштейн для обозначения государственной принадлежности русских использует термины «московиты» для русских из Московии и «литовцы» — для русских из Великого княжества Литовского.

«Руссия» была в то время неким СНГ, где все друг другу были родственниками и соперниками: у Великих князей Московии и Литвы был общий пращур – Рюрик, а «польской» называлась когда-то окраина (окрайна-украйна) Руси, территория полей, в отличие от лесной Московии. Как напоминание о таком, территориальном, значении, остался нам город Юрьев-ПольскОй во Владимирской области, который чаще называют Юрьев-Польский.

И как наш нынешний гарант, "гремя огнём, сверкая блеском стали", не устаёт объяснять, кто главный на постсоветском пространстве, так и те князья с конца XIV века не переставали биться за главенство своего княжества.

Вот в связи с родственными корнями и надо рассматривать всю историю Смутного времени и роль Польши в ней. Все эти Вишневецкие, Потоцкие, Сапеги, Лисовские — в общем-то, свои люди, «отъезжавшие» туда-сюда вместе со своими землями и потому считавшие вправе возвратить то, что когда-то им принадлежало. И тот же Смоленск к началу Смуты только последние 90 лет входил в состав княжества Московского, а в XIV и XV веках был территорией княжества Литовского.

Надо ещё понимать, что в те времена, как, впрочем, и в нынешние, большое значение в решении политических вопросов имели вопросы конфессиональной принадлежности. И борьба амбиций высших церковных иерархов окончательно расколола Московско-Литовско-Польское государство.

Между Папой Римским и Патриархом Константинопольским полный раздрай шёл уже несколько веков: в 1054 году впали иерархи в смертный грех — обуяла их гордыня, прокляли они друг друга и отлучили друг друга от церкви, не договорившись о сферах влияния и «святом духе».

После падения Константинополя в 1453 году духовные идеологи нашего Василия II Тёмного объявили русский вариант христианства единственно правильным, поскольку, по их мнению, Византия (второй Рим) пала вследствие подписания унии — принятия греками догматов католической веры, а что касается самого Рима, то он — страшное дело! — "впал в латынство".

И вот уже Москва названа третьим Римом:

Два Рима падоша по грехам своим, третий же стоит, а четвёртому не бывать.

Опять самозванство, однако.

В ответ на это, в начале XVI века, Великое княжество литовское, в котором раньше мирно уживались православные и католики, вынудило православных дворян «отъехать» в Московию, установив для них ограничения в привилегиях. А потом Иван Грозный затеял войну с Ливонией, потом пошёл на Литву... И Великое княжество Литовское в 1569 году вынуждено было объединиться с Польшей в единое государство — Речь Посполитую, за что и надо благодарить нашего «дальновидного» царя Ивана.

И вот теперь, с осени 1609 года, войска короля Речи Посполитой стояли под Смоленском.

Воевать Сигизмунд не собирался — состояние войны с Польшей спровоцировал царь Василий. Он выписал в качестве подмоги против Тушинского вора шведских наёмников, а шведы потребовали за это заключения военного союза против Польши. Польские войска тут же перешли границу, осадили Смоленск, а король Сигизмунд III потребовал от поляков-тушинцев немедленного перехода на свою сторону.

Бояре-тушинцы решили сделать ход конём, разом избавившись от двух царей: предложить московский престол сыну Сигизмунда — Владиславу, и в феврале 1610 года в Смоленск прибыло тушинское посольство.

От имени "патриарха Филарета, духовенства, думы, двора и всех русских людей" подали королю проект договора, по условиям которого новый царь примет православие, "выгонит всех иноземцев и ... отправит их в их проклятую страну, к их проклятой вере".

Сигизмунд взял тайм-аут: сын его Владислав был ещё в годах отроческих, и король не прочь был предложить свою кандидатуру в качестве временно исполняющего обязанности царя Московского.

К весне 1610 года поляки и казаки из «воровского» лагеря разбежались, а Филарет отправился к Сигизмунду — то ли сознательно, то ли вынужденно, опасаясь, что сторонники Шуйского его не пощадят. Но его перехватили царские воеводы и отправили в Москву. Никакого суда над «воровским патриархом» царь Василий не учинил, себе на погибель — Филарета привезли в Москву в мае, а уже в июле Василий Шуйский был свергнут и пострижен в монахи.

В Москве мнения по поводу будущего царя разделились.

Как только трон опустел, Филарет, пребывающий теперь в непонятном статусе экс-монаха и экс-патриарха, стал добиваться избрания на царство своего сына Михаила. Предложение исходило от патриарха Гермогена, но Боярская дума не поддержала его, было выбрано Временное правительство — Семибоярщина, в состав которого вошёл и Иван Романов, и это правительство утвердило кандидатуру Владислава.

В принципе, в этом не было никакой крамолы, учитывая родственные отношения всех фигурантов того СНГ — так, например, Иван Грозный в своё время рассматривался как претендент на польский трон. Был только один камень преткновения — вопрос о крещении.

В русском народе не существовало национальной неприязни к иностранцам, она была только религиозная, как к иноверцам, и потому иностранец, принявший русскую веру, пользовался особым расположением (Н.Костомров).

17 августа, ровно через месяц после свержения Шуйского, Москва присягнула Владиславу и — по его малолетству — на временное повиновение Сигизмунду, а вскоре польские войска вошли в Кремль.

Опять наступило двоевластие. В церквях молились за Владислава, чеканились монеты с его изображением, но все официальные назначения (жалованные грамоты) 1610 года исходили от короля польского. В 1611 году в качестве наследного принца упоминается в документах и Владислав. Позже у него появляется титул «царь и великий князь Владислав».

А между тем осада Смоленска продолжалась. Будучи официально властителем страны, Сигизмунд требовал от своих подданных сдачи города и не спешил отпускать Владислава на царский московский трон, затягивая переговоры (опять же со своими подданными!) об условиях его (читай: своего) вступления во власть.

Переговоры начались в октябре 1610 года, для чего из Москвы отправилось «Великое посольство» во главе с Филаретом (опять в должности митрополита) бить челом о даровании русской земле царя Владислава.

За какие такие заслуги Филарет был назначен (или самоназначен?) главой посольства — непонятно. В некоторых источниках говорится, что он якобы был отослан из Москвы комендантом Кремля Жолкевским, опасавшимся влиятельных лиц. Версия странная: если бы опасался, отправил бы не Филарета, не имевшего прав на престол как лицо духовное, а его сына, Михаила, который все два года польской оккупации жил-поживал с маменькой и дядькой в кремлёвских палатах.

Сигизмунду были предложены условия правления, чем-то похожие на конституционную монархию: царь не имел права вмешиваться в дела церкви, не мог принимать решения без согласия Боярской Думы, должен был утвердить статус неприкосновенности для родовитых бояр.

Переговоры длились несколько месяцев. Сигизмунд требовал от послов содействия в сдаче Смоленска, послы требовали крещения королевича в православную веру.

"Как будет сын твой на Московском государстве – всё будет под сыном твоим, не токмо Смоленск <...> Мы всем Московским государством целовали крест сыну твоему, а ты стоишь под Смоленском", — так якобы говаривал Филарет..

Филарет, как всегда, был верен себе — вёл двойную игру. Несмотря на то, что от Cемибоярщины была получена грамота, предписывающая идти на уступки Сигизмунду и получить, наконец, законного царя, Филарету та грамота была не указ. И в то время как Москва "умоляет короля Польши скорее прислать ей своего сына", он, не расставшийся с мечтой посадить на трон СВОЕГО сына, вовсю разжигал антипольские настроения.

А тут ещё Новгород присягнул шведскому королевичу...

В общем, к весне 1611 года Сигизмунду стало очевидно, что с послами — своими подданными — он общего языка не найдёт, и отправил он их, Филарета и князя Голицына, в Польшу. Куда подевались остальные «послы» в количестве не то "тысячи человек", не то "1246 человек, представители всех сословий, и еще 4 тысячи писарей и слуг" — опять же непонятно. Правда, в одном источнике написано, что к декабрю 1610 года большинство послов разбежалось, "осталась кучка политиканов, двуличных, вызывающих подозрение у московских бояр". И опять — без упоминания Филарета.

Кстати, о двойных стандартах.

В дореволюционном издании отношение к первому, тушинскому, посольству — явно негативное:

Из Тушина отправилось посольство к польскому королю Сигизмунду. Россияне изменники предлагали корону страны юному польскому королевичу Владиславу. Предложение было принято. Российские изменники пили за здравие царя Владислава.

Второе, филаретовское, посольство в тех же источниках — герои-мученики, поплатившиеся восьмилетним пленом.

И отсюда напрашивается вопрос: если большинство послов разбежалось, то почему не убежал Филарет?

Случайны ли жалобы поляков, что Филарет был в сговоре с патриархом Гермогеном, чуть ли не организовал земское сопротивление, убеждал Смоленск не сдаваться?

И если с Гермогеном поляки расправились вполне в духе военного времени, уморив его голодом в московском Кремле, то с Филаретом они восемь лет носились, как с Папой Римским. И обеспечили Филарета терновым венцом страдальца, содействовав будущей народной любви к первым Романовым.

В Польше Филарет жил в доме канцлера Льва Сапеги, в замке Мальборг, и из загадочного этого плена он имел возможность писать родным, тоже находившимся в своеобразном плену у поляков, только в Москве.

За два года, что польский гарнизон стоял в Москве, Кремль был основательно разграблен и поляками, и москвитянами. Современники писали, что "как только впускали в Кремль боярина, он наполнял свои карманы и удирал". Драгоценности и церковные украшения были розданы офицерам гарнизона в качестве жалованья, которого они не получали. К октябрю 1612 года в Кремле начался голод.

И именно в Кремле жила семья Филарета вместе с другими боярскими семьями.

Бои за Москву начались в августе, и, не вступи казаки-тушинцы Трубецкого и Заруцкого в бой на стороне князя Пожарского, не отмечали бы мы сейчас 4 ноября день «примирения и согласия» — именно в этот день, 22 октября по старому стилю, был взят приступом Китай-город. Поляки "приказали сидевшим с ними боярам выслать своих жён".

26 октября поляки сдались. Первыми из Кремля вышли бояре — цвет московской аристократии — Мстиславский, Воротынский, Иван Никитич Романов и его племянник Михаил.

По причине разрухи в Москве Михаил с матерью уехали в Кострому, а через две недели Временное правительство, организованное ещё весной в Ярославле князем Д.Пожарским, приступило к составлению грамот, призывающих к выбору полномочных представителей в Земский собор для избрания царя — "кого нам Бог даст".

В декабре 1612 года Земский собор, в состав которого вошли представители враждовавших недавно трёх партий (земского ополчения князя Д.Пожарского, соратников Тушинского вора под руководством князя Трубецкого и «партии национальной измены» — московских бояр, вполне благополучно переживших польскую оккупацию за стенами Кремля), приступил к обсуждению кандидатов на царский престол.

В конце концов, после изрядных избирательных страстей, остались двое: от тушинцев — 16-летний Михаил Романов, а от земцев — князь Дмитрий Пожарский.

Приверженцы князя Пожарского (Рюриковича по крови), бесспорно обладавшего достоинствами и качествами вождя, не были готовы из-за него затевать новую свару, возможно, опасаясь на собственной шкуре испытать ту зверскую жестокость, которая, по многим сведениям, была проявлена князем вместе с соратником Мининым при организации третьего ополчения.

Тушенцы же за своего кандидата, который имел только одно достоинство, — безгрешную молодость, — стояли насмерть, понимая, что если на троне будет человек, не связанный с тушинской компанией, то кара земная не заставит себя долго ждать.

И вряд ли эта предвыборная кампания обошлась без далёкого польского пленника.

Известно, что Филарет придумал некий шифр–тайнопись для переписки с родственником, Ф. Шереметевым, который после изгнания поляков из Москвы (в октябре 1612 года) возглавил романовскую партию. В этой переписке Филарет советовал выбрать кого-нибудь из бояр, ограничив его определёнными условиями. И сообразительный Шереметев стал внушать боярам, что Миша "молод и ещё не зрел умом, и нам с ним будет повадно".

И именно в это время Временное правительство отправило в Польшу гонца, поручив ему добиться освобождения Филарета из плена. Судя по всему, выставляя кандидатуру Михаила Романова, выдвиженцы голосовали за его отца.

А романовской партией, между тем, была составлена грамота, якобы подтверждающая природные права Михаила на трон:

<...> понеже он хвалам достойного великого государя Ивана Васильевича законныя супруги царицы Анастасии Романовны родного племянника Федора Никитича — сын.

С нашей точки зрения — седьмая вода на киселе: внучатый племянник первой супруги Грозного, умершей 50 лет назад. По тем временам — пусть сомнительная, но родственная связь с ушедшей династией. И связь эта имела огромное значение — позже все Романовы будут называть Ивана Грозного своим дедом.

И вполне вероятно, что переживший Смуту народ, уставший жить без царя в московской голове и уже подзабывший ужасы опричнины, верил, что восстановить прежний порядок сможет только родственник Ивана Грозного. И вспоминал народ «великие победы» и тосковал по «железной руке»...

Грамота грамотой, но потенциального царя никто из представителей Земского собора в глаза не видел. Есть сведения, что инокиня Марфа, по совету Шереметева, отказалась перед избранием сына привезти его на смотрины Собору, понимая, что никому не известный, ничем не выдающийся и не помышлявший о власти Михаил едва ли произведёт благоприятное впечатление на представителей московского государства.

Вместо этого, упоминают некоторые историки, по городам и весям — под лозунгом: «Голосуй, а то проиграешь!» — были разосланы агитаторы-пиарщики, подготавливающие общественное мнение. А москвичей подогревали старой легендой об отобранном Годуновым скипетре, который умирающий царь Фёдор протягивал своему двоюродному брату Фёдору Никитичу Романову.

Закончилась вся эта предвыборная канитель выступлением вооружённых казаков. Вследствие чего все члены Земского собора проголосовали за Михаила Романова, и 21 февраля 1613 года в Успенском соборе Кремля он был провозглашён "царём Московского царства Российского государства".

И отправилась депутация во главе с Ф.Шереметевым за гарантом прекращения межрегиональных конфликтов...

И прибыла она в Ипатьевский монастырь...

В стольный град Михаил прибыл лишь 2 мая. Москва после двухлетней польской оккупации лежала в развалинах; мерзость запустения царила в Кремле, и царю с трудом нашли подобающее помещение.

"Михаил не получил никакого воспитания и, как говорят, вступив на престол, едва умел читать", — так писал о новом царе Н.Костомаров.

С избранием Михаила Романова на царский престол Смута не прекратилась, поскольку статус самого Михаила долгое время оставался сомнительным.

Опять на троне сидел царь-самозванец, ибо избран был Михаил на царство при живом царе Владиславе, который от московского престола не отрекался и которому три года назад присягал и сам Михаил. Сигизмунд III признавал царём только своего сына, в переговорных документах называя Михаила неопределённо — "кого вы называете теперь вашим царём".

Состояние войны с Польшей продолжалось до декабря 1618 года, когда у подмосковной деревни Деулино было заключено перемирие, условия которого были тяжелейшими для Московского государства: Владислав Ваза от трона не отрёкся, а Речи Посполитой были отданы 29 городов, в том числе и Смоленск.

По соглашению стороны должны были обменяться пленными. Попытку освобождения Филарета предпринимали ещё в 1613 году, но тогда обмен не мог произойти, так как ни одного пленного поляка отыскать не могли — все выжившие после московской оккупации поляки давно разбежались. И вот теперь, в 1619 году, найден был польский полковник, которого и вернули Польше в обмен на царского батюшку, Филарета.

Через десять дней после возвращения в Москву он был возведён в сан московского патриарха, место которого было почему-то свободным последние семь лет. И с этого момента до последнего своего часа в 1633 году Филарет, в течение двадцати лет мечтавший о высшей власти и, наконец, переигравший всех своих соперников, носил официальный титул «Великий государь» и фактически стал первым самодержцем российским, сосредоточив в своих руках и светскую, и духовную власть.

Только в 1634 году Романовы избавились от польского конкурента, когда, после позорной капитуляции русских войск в затеянной еще Филаретом войне за отданные по Деулинскому соглашению земли, был заключён с Польшей «вечный мир».

Новый польский король Владислав IV получил неплохую денежную компенсацию и отрёкся от русского престола в пользу Михаила Романова.

(по материалам сайта http://greta105.narod.ru/ops/ring/cruise/kostroma.html) (Есть и книга, где все это описано подробнее)

Vlada:

» Дамы и рукоделие ч.2

Дамы, все это ужасно интересно. Но мы же вроже об ЭПОХЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ собирались говорить...Хотя свою историю знать нужно, но тогда давайте определимся все же. Это будет для всех удобнее - чтобы подготовиться.А я продолжу свою вчерашнюю тему. Дамы и рукоделие ч.2.

Другие виды рукоделия

Бисер был известен с древности, из него изготовляли украшения многие народы Европы. Позднее научились вышивать бисером. Вышивали бисером всё: скатерти, картины, диванные подушки, сумки, шкатулки, чехольчики, пояса и другие предметы. Самый лучший бисер завозили из Богемии и Венеции.

В конце 18 века увлечение бисерными ремёслами среди дворянской среды было значительным, а изделия, выполненные светскими дамами, великолепны. В это время в бисерных работах знатных дам появились новые приёмы. Бисер использовали как самостоятельный материал для вышивания сплошных вышитых картин, в которых заполняли и фон. На подобных работах чаще всего изображены пейзажи или усадьбы с парком. Вставки из вышивок бисером встречаются в рабочих столиках для рукоделия. В одном из замков немецкого Бадена сохранилось полное бисерное убранство комнаты18 века: восемь больших бисерных гобеленов, вышитых в стиле короля Людовика 14. Это работа одной из маркграфинь Баденских. Из Франции в России в этот период пришла вышивка стеклярусом. Им часто заполняли фон больших вышитых бисером картин.

Искусство вязания попало в Европу, как известно, от кочевников-бедуинов, и долгое время оставалось привилегией мужчин. Вернувшиеся с турнира благородные рыцари проводили долгие зимние вечера в своих замках за вязанием; особенно славились своим высоким мастерством испанцы, французы и шотландцы. Национальный головной убор шотландцев – вязаный берет – ведёт свою родословную с тех самых пор. В Испании только в XVI веке получили признание вязаные чулки, и английский король Генрих VIII получил оттуда в качестве дорогого дара пару чулок ручной вязки. Чулки были необходимым предметом одежды, в XVII-XVIII веках в холодное время мужчины надевали много пар чулок. Первоначально чулки вязали из шерстяной и хлопчатобумажной пряжи. Первые шёлковые чулки, связанные одной из фрейлин, в Англии надела королева Елизавета. С тех пор Елизавета Тюдор носила только такие чулки.

Итак, можно сделать вывод о том, что в XV-XVIII веках в Западной Европе традиции рукоделия в дворянском обществе были очень сильны. Обучение девочек-дворянок в Западной Европе обязательно включало в себя обучение азам рукоделия, а высшая аристократия порой задавала тон в повальном увлечении рукоделием. Вышивка в этот период наравне с другими видами искусств достигла высокой степени совершенства, и это подтверждают те редкие работы этого периода, которые имеются в музеях.

В XIX веке появились уже новые материалы и техники рукодельных работ, но это отдельная тема. Увлечение рукоделием захлестнуло не только Западную Европу, но и Россию, всегда имевшую собственные богатые традиции.

Кстати, этот текст (2 части)- чуть урезаный мой доклад на истфаке педунивера, был семинар по повседневности. могли участвовать не только преподователи и студенты универа. но и все желающие. чемя и воспользовалась! К докладу была классная презентация с картинками

Яла:

Девочки, спасибо вам всем за интересную и ценную информацию!!!

miroslava, я даже не подозревала, о существовании детского крестового похода.... Это ужасно... И думаю, что этот поход на самом деле имел место быть...

Я в шоке от поведения Папы... да, от поведения всех! Прочитала вчера, но до сих пор не могу отойти...

froellf:

» Возрождение, или Ренессанс

Возрождение, или Ренессанс(фр. Renaissance, итал. Rinascimento) — эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре нового времени.

Примерные хронологические рамки эпохи — XIV—XVI века.

Отличительная черта Эпохи Возрождения — светский характер культуры и её антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Появляется интерес к античной культуре, происходит как бы её «возрождение» — так и появился термин.

Термин Возрождение встречается уже у итальянских гуманистов, например, у Джорджо Вазари.(кстати совершенно интереснейшая личность..."Знаменитый собиратель сплетен", как сказал нам наш гид во Флоренции...

) В современном значении термин был введён в обиход французским историком XIX века Жюлем Мишле. В настоящее время термин Возрождение превратился в метафору культурного расцвета: например, Каролингское Возрождение IX века.

) В современном значении термин был введён в обиход французским историком XIX века Жюлем Мишле. В настоящее время термин Возрождение превратился в метафору культурного расцвета: например, Каролингское Возрождение IX века.

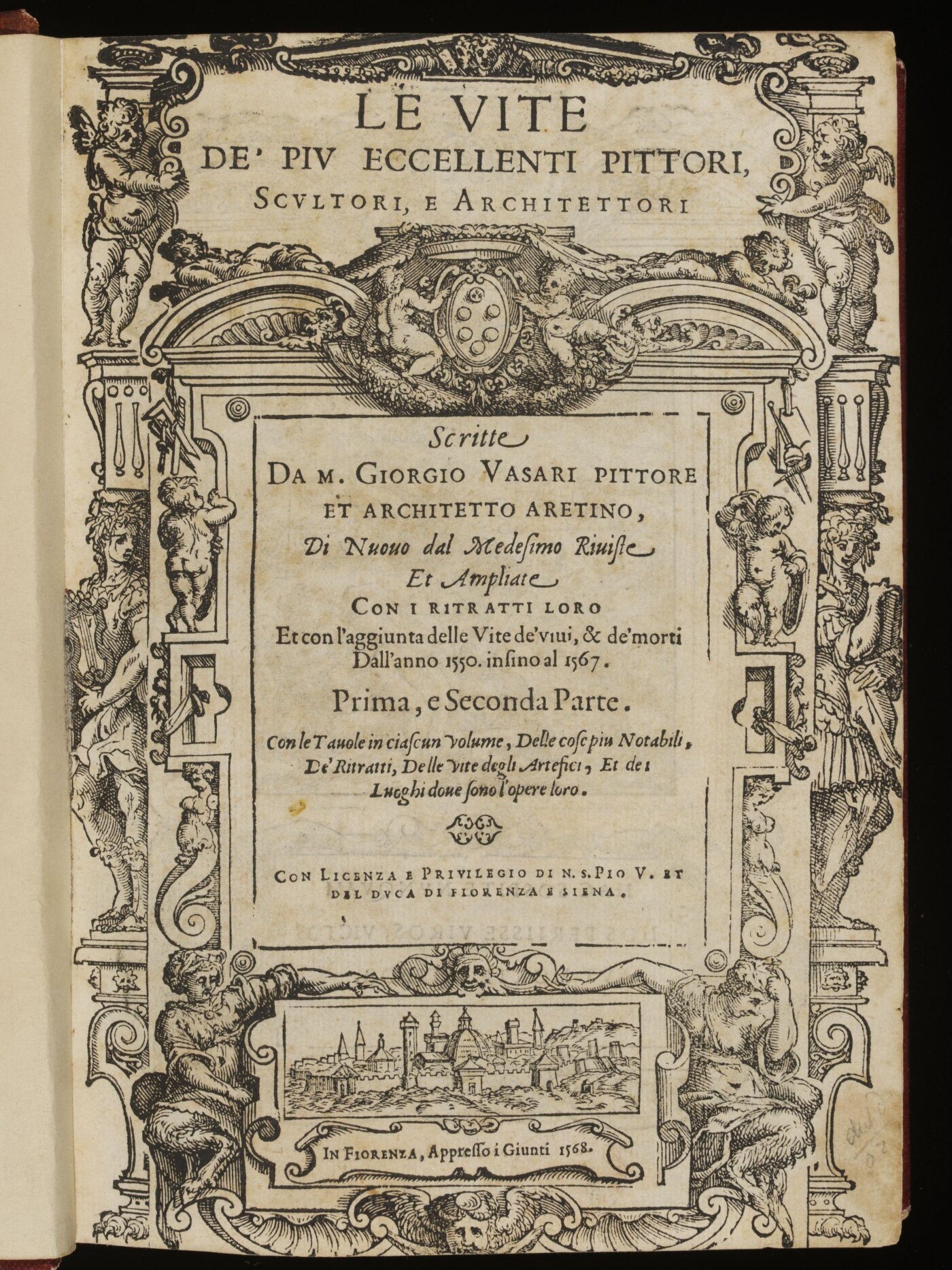

Самой большой заслугой Вазари считается его монументальный труд «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» («Le Vite de’piu eccelenti Pittori, Scultori e Architetti»), который был окончен в 1550 г. Вторым дополненным изданием с приложением портретов знаменитых художников книга вышла в 1568 г.

Титульный лист первого издания «Жизнеописаний»

Джорджо Вазари (итал. Giorgio Vasari; прозванный Аретино (30 июля 1511, Ареццо — 27 июня 1574, Флоренция) — итальянский живописец, архитектор и писатель, историк искусства. В 1562 основал во Флоренции академию рисунка. В архитектурных работах (Палаццо деи Кавальери, 1562, и церковь Сан-Стефано деи Кавальери, 1565–1569, в Пизе), в том числе в своей главной постройке - ансамбле Уффици во Флоренции (здание правительственных канцелярий с узкой улицей-коридором между площадью Синьории и набережной реки Арно; 1560-1585, совместно с архитектором Б.Буонталенти) - Вазари сочетал элементы ренессансного зодчества и архитектуры маньеризма. Как живописец Вазари сформировался под влиянием Микеланджело (фрески в Палаццо Веккьо во Флоренции, с 1555, и Зале Реджа в Ватикане, 1571-1573).

Джорджо Вазари (итал. Giorgio Vasari; прозванный Аретино (30 июля 1511, Ареццо — 27 июня 1574, Флоренция) — итальянский живописец, архитектор и писатель, историк искусства. В 1562 основал во Флоренции академию рисунка. В архитектурных работах (Палаццо деи Кавальери, 1562, и церковь Сан-Стефано деи Кавальери, 1565–1569, в Пизе), в том числе в своей главной постройке - ансамбле Уффици во Флоренции (здание правительственных канцелярий с узкой улицей-коридором между площадью Синьории и набережной реки Арно; 1560-1585, совместно с архитектором Б.Буонталенти) - Вазари сочетал элементы ренессансного зодчества и архитектуры маньеризма. Как живописец Вазари сформировался под влиянием Микеланджело (фрески в Палаццо Веккьо во Флоренции, с 1555, и Зале Реджа в Ватикане, 1571-1573).

Первым учителем Вазари был французский художник Гильом де Марсилья, расписывавший витражи церкви в Ареццо, когда Вазари не было ещё и двенадцати лет. Вскоре после этого он был замечен кардиналом Кортоне и был отправлен во Флоренцию. Там он учился под руководством Андреа дель Сарто и знаменитого Микеланджело.

С 17 лет Вазари путешествовал по Италии в поисках работы; однажды он счастливо встретился с одним из первых своих покровителей, Ипполитом Медичи, который взял его с собой в Рим. Здесь Вазари вскоре получил от своего покровителя заказ написать картину «Венера и Грации».

В 1531 году Вазари вернулся во Флоренцию к герцогу Александру Медичи, большому почитателю живописи. Во дворце герцога Вазари написал несколько картин и портрет Александра, а также преподавал архитектуру и декор.

В 1537 году Александр Медичи был злодейски убит, и Вазари снова остался без покровителя. Несмотря на свой юный возраст, Вазари уже приобрел большую известность и стал получать различные приглашения. После многих поездок, он в 1540 году работал в Болонье над картиной «Трапеза св. Григория». По сюжету и по исполнению она считается одной из лучших. Эта картина и теперь находится в Болонье. Все лица этой картины — портреты современников Вазари, их имена указаны в его книге.

Первая дошедшая до нас картина Вазари – «Погребение Иисуса» (1532, дом-музей Вазари в Ареццо). Вазари работал чрезвычайно быстро, хотя и пользовался помощью многих молодых художников, имена которых тоже сохранились. В собственном жизнеописании он описывал все свои работы в самых мелких подробностях. Несмотря на то, что Вазари был хорошим художником, в его фигурах встречаются неправильности.

Вазари - автор “Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих” (1550; 2 изд., 1568; в русском переводе тома 1–4, 1956–1970; 2 изд., с 1993), сохраняющих свое значение как памятник литературы и как важнейший источник сведений о жизни и творчестве художников эпохи Возрождения.

"Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих" (1550-1568)... Эта книга, включившая биографии Джотто ди Бондоне, Леонардо да Винчи, Б. Микеланджело, Тициана, Рафаэля Санти и других, а также оценки их произведений, стала по сути дела первым искусствоведческим трудом. Дж. Вазари принято считать родоначальником этой науки.

В лице писателя Вазари перед нами встает мощная и самобытная фигура создателя первой истории искусств, мастера итальянской прозы, классика науки об искусстве и художественной критики. Его «Жизнеописания» служили, служат и всегда будут служить настольной книгой для всякого любителя и исследователя ита-льянского искусства эпохи Возрождения как замечательный исторический документ, являющийся не только богатейшей сокровищницей фактического материала, но и полноценным художественным произведением, воссоздающим яркую и живую картину художественной жизни Италии на протяжении двух столетий.

Без ценных сведений, содержащихся в «Жизнеописании…» в истории итальянского искусства был бы большой пробел. Вазари в своей книге подробно повествует о собственном творчестве и не стесняется отдавать должное своему таланту живописца и архитектора. Более поздние издания, снабженные комментариями разных авторов, неоднократно выходили за прошедшие десятилетия. В 1878 г. сочинение Вазари вышло во Флоренции под редакцией Миланези.

К своему монументальному сочинению о современных ему деятелях искусства, которое Вазари посоветовали написать, он отнёсся очень добросовестно. Когда часть рукописи была готова, он передал её Аннибале Каро, который помог ему своими замечаниями и посоветовал довести работу до конца. Позднее монах Маттео Фаэтани, обладавший литературным образованием, по поручению Вазари сделал существенные поправки в ней. Поэтому книга была окончена только в 1550 г. Но и тогда Вазари не был доволен ею и продолжал собирать дополнительные сведения из жизни и творчества художников-современников. Только через 18 лет после первого издания, его сочинение приняло окончательный вид, в котором и дошло до нашего времени. Это второе издание украшено портретами художников.

Во Флоренции, в церкви Санта-Кроче, находится множества захоронений и памятных досок известных людей Италии, среди них на мраморном полу лежит доска с именем Вазари...

whiterose:

Мона, по поводу смерти Марины Мнишек есть легенда. Якобы схватили ее и заперли в одной из башен Коломенского кремля, а она обернулась вороной и улетела. Одна из башен кремля так и называется по сей день - Маринкиной.

Эльфи, браво!

miona:

Whiterose, ]насчет Натальи ты права.

Прекрасный человек и великолепный писатель.

Прекрасный человек и великолепный писатель.

К нам она приехала по выходу первой книги Светорады. Немного побыла в магазине и сразу, не обращая внимания на погоду, мы отправились в Херсонес. Затем появилась по следам этой поездки "Светорада Медовая" Думаю, затем была поездка в Константинополь, ... и "Светорада Янтарная"!

"Тезкой" заинтересовалась, когда вместе с дедушкой (маминым отцом) искали предков его матери. А бабушка (мать папы) была полячкой.

Наверное, нет ни одной статьи, ни одного издания, где бы ее- МАРИНУ- с первых строк не клеймили сразу -"авантюристка". НО- у кого какие возможности и... средства достижения их, что ли?

Представьте себе барышню, дочь воеводы, полячку, не очень красивую, но воспитанную в богатстве, в окружении слуг, а значит — гордую и честолюбивую. Как и любая барышня своего времени, "карьеру" она может сделать лишь через удачное замужество. Тут подворачивается ей Дмитрий, точнее Лжедмитрий, точнее Гришка Отрепьев — в общем, неясно кто. Зато он красив и молод, да еще и заявляет, что русский царь, правда, ему еще надо отвоевать корону у душегуба Годунова. Этим заявлениям никто особенно не верит, а в успех его авантюры верят еще меньше. Польский король говорит лишь о том, что не будет запрещать полякам на свой страх и риск участвовать в предприятии, но официально ссориться с Русью он не хочет.

Дмитрий понравился Марине (он жил в поместье ее отца), а царская "аура" придавала ему особый шарм. Она тоже хочет рискнуть и, несмотря на отговоры окружающих, соглашается стать его женой. Правда, сделать это она решает лишь в случае успеха предприятия. Предприятие, ко всеобщему удивлению, удалось. И вот Марина (на зависть подруг) перешагивает через несколько ступенек иеархической лестницы и становится русской царицей, практически ровней своему королю, если не выше. Вокруг — почтение. К тому же, короновалась она ДО венчания с Дмитрием, то есть, Марина стала царицей как бы сама по себе. У нее теперь уже легитимная абсолютная власть.

Но Дмитрия вскоре убивают… Что делать честолюбивой, не очень симпатичной женщине? Возвращаться домой неудачницей и терпеть насмешки тех, кто еще недавно тебе завидовал и преклонялся перед тобой? Стать молодой вдовой? Еще неизвестно — выйдешь ли замуж после того, что было, или будешь куковать бездетной холостячкой до смерти. А если выйдешь, то по третьему разряду, уж никак не за королей-императоров…

Она колеблется и… тут узнает, что Дмитрий-то жив! Она еще не знает, что это не тот Дмитрий, а другой — "тушинский вор". Едет на радостях к нему, отказавшись вернуться со своим отцом в Польшу. То есть, здесь ей приходится еще раз настраиваться-перестраиваться психологически. Во второй раз это делать тяжелее, чем в первый, но от принятого с таким трудом решения, естественно, тяжелее и отказаться. И непонятно, что она как царица отцу говорила, отказываясь ехать, какую гордячку из себя корчила.

И вдруг она видит, что это не тот Дмитрий, но возвращаться назад с понурой головой в НЕБЫТИЕ, когда уже сумела выделиться из серой массы крупных феодалов… Тем более, сейчас возросла ее ценность как ЛЕГИТИМНОЙ царицы. Ведь даже если оба Дмитрия — самозванцы,то она стала царицей законно, ее официально посадили москвичи на трон (саму по себе, а, не как чью-то жену), она легитимней и Лжедмитрия II, и даже того же Шуйского — нового царя. Таким образом, "тушинский вор" нуждается в ней, то есть, весь мир начинает вновь вращаться вокруг Марины Мнишек. Вспомним также и то, что в тот момент еще никто не знал, на чьей стороне будет победа. Удалось же раз стать царицей, почему не попробовать еще? Добавьте к этому еще романтику неизвестной для молодой женщины громадной необузданной России… И что же выходит?

А выходит, что любой нормальный честолюбивый молодой человек (не обязательно авантюрист) вряд ли отказался бы на месте нашей героини поучаствовать в столь заманчивом предприятии. Так что не стоит делать из Марины Мнишек ни безнравственную авантюристку, ни сверхженщину. Обыкновенная, нормальная, сексуальная (пошла потом "по рукам") женщина, волей судьбы оказавшаяся в определенных обстоятельствах.

Ну, не знаю, я ее больше трактую так.

Кстати из забавностей, наверно больше к ИСТОРИЧЕСКОМУ МОМЕНТУ, наверное

........А у нас пришло БАБЬЕ ЛЕТО, на улице - ошалеть можно! +27. Повезло отдыхающему народу - даже купаться пытаются при воде +16, (психи).

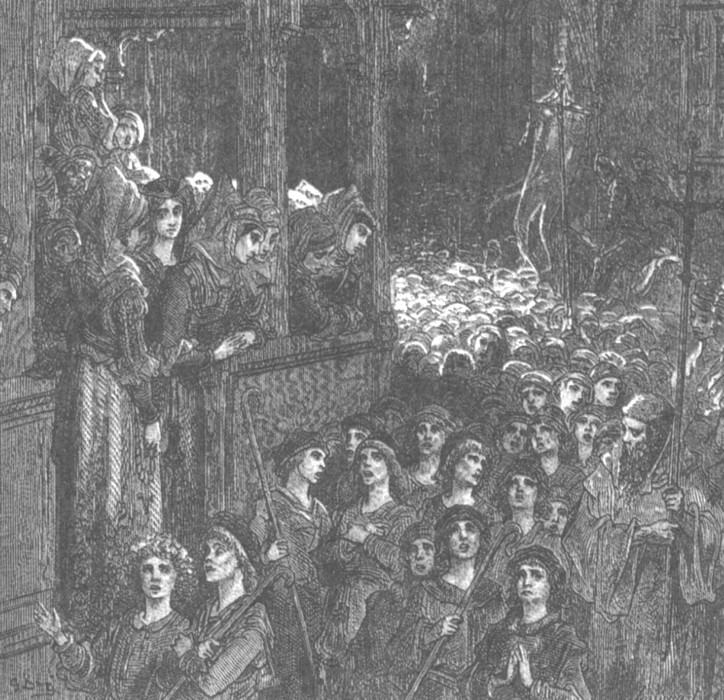

Доре, "Дети отправляютс в крестовый поход".

Доре, "Дети отправляютс в крестовый поход".

Vlada:

» Художники Северного Возрождения

Девочки, вы все молодцы, болеете за женские судьбы!А я все хочу вас отвести к прекрасному.

Я очень люблю культуру эпохи Возрождения, особенно так называемого Северного Возрождения. В отличие от Италии, Возрождение пришло во Францию, Германию и Нидерланды позднее. Средневековые традиции неохотно уступали место новому, поэтому в искусстве Северного Возрождения, ограниченного рамками первой трети XV–XVI в., мистическое мироощущение и готический стиль соединились с классицистическими тенденциями нового времени.

В произведениях художников Северного Возрождения более остро, чем в живописи итальянцев, проявился интерес к человеческой личности и к ее окружению. Очень ярко в них выразилась и идея Божественной гармонии; религиозность заметна даже в самых мелких деталях полотен французских, немецких и голландских мастеров: кажется, что они обожествляют каждый листочек на дереве и каждую травинку на земле.

Одна из характерных черт живописи Северного Возрождения — натурализм. Подчеркивая индивидуальные черты, художники придают библейским персонажам сходство с натурщиками. Это свойственно произведениям Х. Бальдунга Грина, Я. ван Эйка и А. Дюрера, стремившегося соединить готические натурализм и экспрессивность с идеализацией классицизма. В произведениях многих художников натурализм порой приобретал грубые и даже отталкивающие формы.

Другая особенность искусства этого периода — экспрессивность. Человеческие фигуры на картинах очень динамичны, нередко их пропорции деформированны. Экспрессия и напряженность свойственны и окружающему героев пейзажу, драпировкам, одеждам.

Мистицизм и отстраненность, присущие живописи мастеров Северной Европы, сочетаются с элементами конкретики: художники облачают персонажей в современную одежду, тщательно выписывая ее детали. Основоположниками Северного Возрождения по праву считаются нидерландские живописцы братья Ян ван Эйк и Хуберт ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Ханс Мемлинг, работавшие в XV в. Несколько позднее их идеи и живописная техника были подхвачены художниками Германии.

По своей стилистике живопись Северного Возрождения неоднородна: в Нидерландах она отличалась чертами пантеизма и натурализма, в Германии ей был свойствен мистический спиритуализм (что особенно заметно в творчестве М. Грюневальда), а во Франции — сенсуализм.

Информация с сайта http://art-line.co.ua/renaissance/northern_renaissance/33-severnoe-vozrozhdenie.html

Не так давно в клубе «Синий чулочек» мне был задан вопрос: кто мои любимые художники. Я ответила – Иероним Босх, Питер Брейгель и Ханс Мемлинг. Так вот все они – представители как раз Северного Возрождения!

Я хочу предложить вам несколько ссылок. Чтобы вы полюбовались картинами этих мастеров.

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ

http://video.mail.ru/mail/obrazec88/3/2.html Видео о Питере Брейгеле

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ КАРТИНЫ БРЕЙГЕЛЯ http://smallbay.ru/bruegel.html

ИЕРОНИМ БОСХ

http://video.mail.ru/mail/sergey_timohin/3266/2817.html Видео о Иерониме Босхе

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ О БОСХЕ http://smallbay.ru/bosch.html

ХАНС МЕМЛИНГ

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ О МЕМЛИНГЕ http://smallbay.ru/artholland/memling.html

Vlada:

Леди, я вспомнила, что в этом году оформила в Литературном салоне страничку, посвященную книгам о дамах-археологах. Так как это ближайшая к истории наука. может быть, вам будет интересно! https://lady.webnice.ru/litsalon/?act=article&v=501 Романы об археологах

ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ МАСТЕРА https://lady.webnice.ru/forum/viewtopic.php?p=1324710#1324710

miona:

Vlada, девочки, не знаю, что у нас в клубе можно к "ужасному" флуду отнести

(Тяга к прекрасному -эт хорошо, дочь вон через плечо увидела предоставленный тобой материал - и засела я на 2 выходных довязывать - расшивать-разбиссеривать турецкий ширпотреб в эксклюзив... Жаль, но у нас теперь даже на уроках труда домоводство весьма схематично.... Вот и не знают многие юные дамы с какого бока и к яишнице подойти, и носок заштопать - высший пилотаж!)

С удовольствием припомнила дам-археологах, самоотверженное это дело!

froellf:

Девочки! Сейчас делала оглавления...Ещё раз всё прочла и по "ссылкам" поползала...Какие же вы все МОЛОДЦЫ! Благодарю вас от всего сердца!

miona писал(а):

Покажешь? дочь вон через плечо увидела предоставленный тобой материал - и засела я на 2 выходных довязывать - расшивать-разбиссеривать

miona писал(а):

И мы тебя тоже ценим! Очень ценю именно за это общение с Вами всеми.

Vlada писал(а):

Ох и сложная у них будет работа...Чистить сайт... ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ МАСТЕРА

Тали писал(а):

И огромное желание покопать ещё и ещё...

Только пару дней назад возник спор с друзьями по поводу царя Михаила,а тут уже ответ готовый.

Vlada писал(а):

Владочка!!!! А я все хочу вас отвести к прекрасному.

Спасибо!Хоть это и не моё, но с интересом посмотрела и почитала.

Спасибо!Хоть это и не моё, но с интересом посмотрела и почитала. miona писал(а):

Мон! Даже я горжусь твоими родичами!Какие замечательные люди!Ты ведь то об одном, то о другом что-нить всегда нам говоришь "Тезкой" заинтересовалась, когда вместе с дедушкой (маминым отцом) искали предков его матери.

whiterose писал(а):

Розочка! Спасибо! Я чуть дополнила свой пост... браво!

Amica писал(а):

Амика! Ты только не откладывай...И впрям так все интересно! Обязательно всё прочитаю

Яла писал(а):

Со мной было то же самое...

Прочитала вчера, но до сих пор не могу отойти...

basilevs! Хоть я не историк, а только учусь, но мне понравился твой материал. У меня есть старая книжка рода Романовых, так захотелось вновь перечитать, а заодно и , только не смейтесь, и Историю Государства Российского! Только ещё не решила какого автора...Может дла детей?

Москвичка писал(а):

Я как раз 5 лет назад по "диким" пещерным городам Крыма "скалолазила" - в узкой юбке (с вечерним разрезом ) и шляпке (из итальянской соломки ),

Мока! я тебя представила!!!Ты - героиня!

Мока! я тебя представила!!!Ты - героиня! miona писал(а):

Душа моя, .....Я с тобой!(хоть в мечтах,но рядом) Мокочка, вносим в план следующего отпуска! А Эльфику и всем стоит призадуматься!

miona писал(а):

А я Питер после работы повадилась с телефона фотографировать...Вечерний Петербург...

Вот тут полсотни фоток.

whiterose писал(а):

Мы все с надеждой ждем её появления!

Всем привет! Только что прочитала про ситуацию с Женей! Да, задумалась... я про эти правила и не знала вовсе. теперь буду очень внимательно относиться к своему компьютеру.

Очень надеюсь, что все разрешится удачно, и Женя к нам возвратится.

Очень надеюсь, что все разрешится удачно, и Женя к нам возвратится.

miona писал(а):

Так и хочется снова попросить Мастера и Лису...ПОЖАЛУЙСТА!!!! Обижно за Женю, очень хочется, чтобы скорей все удачно разрешилось в ее пользу(ну и в нашу, естественно)

Взмахните волшебной палочкой...мы уже месяц, как без Жени...

Взмахните волшебной палочкой...мы уже месяц, как без Жени...

Яла:

» интересная теория или...

Девочки, всем привет! Какие статьи интересные! Всем спасибо!Vlada, мне твоя тема о художниках, сейчас очень близка. Я недавно в первый раз побывала в Третьяковке и в Музее Изобразительных Искусств им. А.С.Пушкина. Это было нечто!

Наткнулась в нете на интересную теорию.

uurta:

Яла, спасибо большое! Было не просто интересно - было ОЧЕНЬ интересно. Нам тоже на лекциях языкознания такие темы поднимают. А я их безумно люблю! Спасибо еще раз!

Amica:

Яла писал(а):

Наткнулась в нете на интересную теорию.

Она самая

Она самая

Аля, спасибо за статью: очень интересная информация, по крайней мере, для меня - человека, интересующегося филологией!

Здорово было бы, конечно, если бы оказалось, что русский язык действительно содержит "базовые" корни для других языков.

Но, как неспециалист, не могу ни добавить что-нибудь к этой теории, ни опровергнуть её...