Увлекаетесь ли вы историей? |

||||||

| да, очень |

|

66% | [ 154 ] | |||

| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |

|

2% | [ 6 ] | |||

| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |

|

1% | [ 3 ] | |||

| нет, но хотелось бы |

|

4% | [ 11 ] | |||

| По стольку по скольку... |

|

5% | [ 12 ] | |||

| раньше улекалась(ся) |

|

4% | [ 10 ] | |||

| скорее да, чем нет |

|

14% | [ 33 ] | |||

| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |

|

0% | [ 1 ] | |||

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

Vlada:

» Мебель эпохи Возрождения

Розочка, этот художник делает женщин такими романтичными и нежными! А я почему -то люблю бытовую, жанровую живопись. Отсюда - Брейгель, Босх. Кстати, портреты Гирландайо сходны с работами Санро БотичеллиИтак, мы с вами взглянули на костюм эпохи Возрождения, отведали пищу, посмотрели на картины...А что же мебель? Ведь на чем-то сидели и спали люди того времени?

Мебель эпохи Возрождения

Большое внимание к комфортности быта в период эпохи Возрождения (13-16 вв.) очень хорошо способствовало дальнейшей эволюции мебели и интерьера для человечества. Центральное место в мире мебели Италии остаётся за лари-кессоне, украшенные раскрашенным, или позолоченным стуком, живописью и резьбой, которую часто выполняли такие именитые художники, как Учелло, Ботичелли и другие. Кессоне в этой эпохе иногда выставляют на аукционах, они до сих пор сохранились в разных итальянских семьях. Орнамент резьбы, аллегорические и барельефные фигуры, а также, целые композиции, не лишённые сюжета, изображены на поверхности ларцов с ящичками маленьких размеров на подстолье, называемых кабинетами, шкафов, которые смеют напоминать, своей монументальностью, целые фактурные фасады.

В Италии также появляются сундуки, именуемые «касса-панка». Имеет место быть и любимая форма курильного кресла (некое кресло со скрещенными ножками в виде рогов, на которых восседала только высшая знать.), появляются кресла и стулья, оббитые кожей на спинке и сидении, или же иным мягким материалом.Главенствующим материалом для создания мебели становится очень удобный в обработке, надёжный и текстурно красивый орех. Мебель чаще и больше украшается драгоценными металлами и росписью, в декоре берёт верх интарсия и мозаика из камня. Конструкция подчеркивается некими элементами архитектуры — колоннами, аркадами, пилястрами, нишами. Поверхности плоской формы в эпоху Возрождения обрабатывают, украшают слоновой костью, черепахой, перламутром.

С начала эпохи Ренессанса пришло ещё большее разнообразие в ассортименте корпусной мебели, придумываются кабинеты, дрессуры. Это всё создаётся, как самостоятельные сооружения архитектуры — маленькие палаццо, которые украшали колоннами, фронтонами, карнизами. Такой декор мебели создавался богатой резьбой, интарсией, инкрустацией.Также популярностью в эпоху позднего Возрождения пользовались всяческие разнообразные комоды, застеклённые буфеты (именно в этот период люди научились делать большие стеклянные листы и зеркала, в городе Марано в Италии). Интерьеры Возрождения с их непоколебимым обозримым пространством, придавали значимость и достоинство каждому из посетивших его немногочисленные предметы.

Спасибо сайту http://www.pro-peregorodky.ru/products/mjebjel_epokhi_vozrozhdjenija/

froellf:

» Рыцарский куртуазный роман

Я давно хотела показать вам этот материал...Сама прочла лет 15 назад с превеликим удовольствием

и даже связала свитер с отстёгивающимися рукавами)))

и даже связала свитер с отстёгивающимися рукавами)))

Рыцарский куртуазный роман

В XII в. возник новый литературный жанр - рыцарский роман. Создание романа предполагает не только вдохновение и особое творческое восприятие мира, но и обширные знания. Авторами были чаще всего ученые люди, пытавшиеся примирить идеалы куртуазности и всеобщего равенства перед Богом с реальными придворными обычаями и нравами эпохи; идеалы куртуазности являлись своеобразным протестом против не очень поэтичной повседневности.

Эта специфическая мораль рыцарства была утопична, но именно она была отражена в романе.

«Фламенка» (фр. Flamenca) — старопровансальский куртуазный роман неизвестного автора, написанный около 1234 г.; единственная рукопись романа, состоящая из 8087 стихов с оторванными началом и концом (где могло находиться имя автора), находится в библиотеке Каркассоны.

В начале XIX в. новоназначенный префект департамента Од обнаружил в каркассонской муниципальной библиотеке рукопись in octavo в деревянном переплете, с вырванным началом и концом и несколькими недостающими в середине листами. 139 сохранившихся листов были записаны с двух сторон в одну колонку стихами на старопровансальском языке, 25 позолоченных заглавных букв и 221 монохромная (синего или красного цвета) украшены богатым орнаментом, пергамент листов был в хорошем состоянии. Рукопись направили ученому эрудиту Франсуа Рейнуару, и вскоре, в составе первого тома словаря провансальского языка, он опубликовал несколько сотен стихов новонайденного романа , дав ему название "Фламенка", каковое за ним и закрепилось (подлинное заглавие навсегда утрачено для нас вместе с титульным листом рукописи...

Расцвет провансальской литературы связан с творчеством трубадуров - первых в Европе поэтов, сочинявших куртуазную лирику на народном языке юга Франции - Прованса. Зарождение поэзии трубадуров в конце XI - начале XII в. связано с феноменом "средневекового Ренессанса" - необычайным культурным взрывом, сопутствовавшим процветанию независимых южных феодально-аристократических дворов, издавна связанных (географически, исторически и династически) с соседней арабо-испанской культурой.

Выражением нового куртуазного идеала становится любовь к Даме. Не только самый уклад жизни средневекового замка, с той огромной ролью, какую в нем играла его хозяйка кастелланша, но и понятные ограничения, защищающие честь девицы в регламентированном средневековом обществе, сделали объектом куртуазного поклонения замужнюю даму - жену феодального сеньора. Любовь к Даме трубадура носит характер идеальный по преимуществу, являясь для него источником духовного постижения и совершенствования. Муж, поэтому, должен был проявлять величайшую терпимость, тем более, что в мифологизированном мире куртуазной любви его супружеские права не подвергались ни малейшей опасности.

Напротив, ревность, как тенденция к эгоистическому обладанию, в мире куртуазии считалась тягчайшим грехом. Куртуазная любовь породила великолепную поэзию, оказавшую влияние на всю последующую европейскую поэтическую традицию.

"Провансальский Ренессанс" был, однако, сравнительно недолгим. Уже в начале XIII в., в ходе войн, которые более отсталый в культурном отношении Север вел против Юга, Провансу с его аристократической куртуазной культурой было нанесено поражение, и оправиться от него он уже не смог. В такую тяжелую для Прованса пору и был создан роман "Фламенка" , явившийся своего рода литературной ретроспективой провансальской куртуазной жизни .

В тесной связи с общим ростом самосознания личности находится сублимация сексуальных отношений в Куртуазной литературе.

Церковь предавала проклятию в качестве одного из семи смертных грехов — fornicatio — все виды внебрачных отношений; феодальная система лишала женщину прав наследования, ограничивала её экономические и политические права.

Церковь предавала проклятию в качестве одного из семи смертных грехов — fornicatio — все виды внебрачных отношений; феодальная система лишала женщину прав наследования, ограничивала её экономические и политические права.

И в героическом эпосе лишь на заднем фоне маячат бледные образы покорных и пассивных жен и невест воинственных витязей, например, «прекрасной Альды» — невесты Роланда. Правда, наряду с этим героический эпос (в особенности германских народов) хранит мощные суровые образы воинственных богатырш, мстительниц за оскорбление и пролитую кровь; но образы эти — Брунгильды, Кримгильды «Нибелунгов» — порождены в основном отношениями ещё дофеодальными, хотя сохраняются и в позднейших обработках куртуазного типа. Иначе — в назревающей новой экономической структуре, влекущей за собой рост городов, развитие денежного оборота, твердую организацию управления поместьями, зачатки бюрократически централизованной государственности. Ограничение в этих условиях экономических и политических прав наследниц крупных феодов теряет смысл; и Прованс — родина куртуазного служения даме — осуществляет впервые «раскрепощение» женщины из верхних слоев господствующего класса, уравнение её в правах наследования с мужчиной: в XII веке управление ряда крупных феодов — графства Каркассонского, герцогства Аквитанского, виконтств Безоерского, Нарбоннского, Нимского — оказывается в руках женщин.

В этом свете проясняется значение одного из отступлений в начале романа, которое Шарль Кампру, поэт и ученый современного Прованса, предлагает, за неимением не дошедшего до нас Пролога, считать таковым...

Это из версии страницы http://www.philology.ru/literature3/nayman-83.htm и из Википедии

miona:

» Трубадуры,труверы, миннезингеры...

Насколько помнится , некоторый Идальго из Испании и сосвершал свои "подвиги" под впечатлением Рыцарского романа .... "О, Дульсинея, моя Дульсинея...."

, некоторый Идальго из Испании и сосвершал свои "подвиги" под впечатлением Рыцарского романа .... "О, Дульсинея, моя Дульсинея...."

Трубадуры,труверы, миннезингеры.....

Лучшее время трубадуров — последняя четверть XII и первая четверть ХIII века. Это была благодатная пора. Один из наиболее сильных поэтов Бертран де Вентадорн воспевал любовь как величайшее благо жизни, дарованное людям, воспевал весну, природу, солнце. Он признавался в одной из своих канцон: «Поэзия имеет для меня цену лишь тогда, когда она исходит из глубины сердца, но это возможно лишь тогда, когда в сердце царит совершенная любовь. Вот почему мои песни выше всех других песен, ибо любовь заполняет все мое существо — рот, глаза, сердце и чувства».

Другой трубадур этого периода Пейре Видаль известен как остроумный весельчак, бахвал, экстравагантный хвастун. «Я один взял в плен сто рьщарей, а у ста других отнял доспехи; я заставил плакать сто дам, а ста другим доставил радость и веселье»,— распевал Видаль. Его стихи покоряют легкостью языка, свежестью образов, веселым озорством и задором.

Все, однако, кончилось печально. На юге Франции в Лангедоке и Аквитании возникла ересь, получившая наименование «альбигойской».В Провансе была учреждена инквизиция. Она истребила дух свободной мысли. Жизнерадостные любовные песни замолкли. Трубадуры разбрелись по свету. Так закончился роскошный век провансальской лирики. На смену трубадурам пришли труверы во Франции и миннезингеры (певцы любви) в Германии. Теперь уже не лирические стихи с их веселой игрой с поэтическим словом стали занимать новых поэтов, а большие стихотворные поэмы (рыцарские романы) с увлекательной авантюрной вязью событий.

Когда впервые Вас я увидал,

То, благосклонным взглядом награжден,

Я больше ничего не пожелал,

Как Вам служить - прекраснейшей из донн.

Вы, Донна, мне одна желанной стали.

Ваш милый смех и глаз лучистый свет

Меня забыть заставили весь свет.

Я к Вам такой любовью воспылал,

Что навсегда возможности лишен

Любить других. Я их порой искал,

Чтоб заглушить своей печали стон.

Едва, однако, в памяти Вы встали,

И я в разгар веселья и бесед

Смолкаю думой нежною согрет.

( Гильом де Кабестань, провансальский трубадур (XIIв.)

Король Артур и рыцари Круглого Стола

В романах бретонского цикла действуют рыцари Круглого Стола, которые собирались при дворе легендарного короля Артура, рассказывая о своих приключениях, о сражениях во славу прекрасной Жениевры, супруги Артура. Там же и знаменитый в Средневековье волшебник Мерлин.

Тристан и Изольда

Сюжет романа «Тристан и Изольда» - трагическая любовь Изольды, жены корнуэльского короля, к племяннику ее мужа. Прекрасная королева Изольда любила доблестного рыцаря Тристана, но не могла изменить своему мужу-королю. Она пришла на зов любви в лес к Тристану, и здесь их застиг король:

В центре повествования лежат неразрешимые проблемы выбора между любовью и долгом, между чувством и клятвой.

В центре повествования лежат неразрешимые проблемы выбора между любовью и долгом, между чувством и клятвой.

Король в шалаш заходит к ним,

Стоит безмолвен, недвижим,

Со спящих не спуская глаз.

Ужель прольётся кровь сейчас?

Она рубашки не сняла,

Раздельны были их тела -

И меч меж ними обнажённый.

Стоит король, как пригвождённый,

На меч глядит в раздумье он

И думает, душой смятён:

"Что это значит, боже мой?

Они лежат передо мной,

А я не знаю, как мне быть:

Помиловать или убить…»

Стихи читали и пели, источая слезы у слушателей, что вызывало осуждение у блюстителей христианской ортодоксии, полагавших, что призывать к состраданию надо не к рьщарям и их возлюбленным, а к Христу.

Ко времени Тристана рыцари стали обнажать мечи не ради мести, а ради любви; кровавые схватки с соседями заменили турниры, когда соперники ломали копья во имя прекрасных дам, а красавицы бросали на арену свои надушенные платки. Французская хроника рассказывает, как однажды надменная красавица предложила соперничавшим из-за неё рыцарям надеть вместо доспехов её кружевную рубашку - и один сгоравший от любви юноша согласился. Он весь день сражался в этой рубашке, был жестоко изранен и едва не лишился жизни; кружева превратились в кровавые лохмотья - но поражённые его отвагой зрители присудили ему победу, а тронутая его любовью красавица отдала ему своё сердце. Всё, что попросил у неё влюблённый рыцарь - это одеть окровавленные кружева на балу, которым завершался праздник; ему было достаточно этой награды.

РЫЦАРСКИЙ РОМАН

И я была как остальные,

Пуды носила я стальные -

Кольчуги, латы, шеломы -

Железо с прорезью для глаз

(Смотри научные альбомы,

Историю за пятый класс).

Внимая вражеском крику,

Я подымала эту пику

И этот меч над головою -

Внимая вражескому вою.

И только юноше понять,

Как это можно все поднять -

Не раз, не два, а сколько надо

В железной битве, в пекле ада,

В крови средневековых лет,

Где мог быть истинным поэтом

Лишь рыцать, воин и атлет.

Но меж колечек, скреп, застежек

Немало потайных дорожек

Находит гибель - ей видней.

Имей Любовь на этот случай,

Средневековье - наилучший

Раздел, где сказано о ней!

Юнна Мориц

[/b]

miroslava:

Меня довольно давно интересует историко-культурный феномен куртуазии и особенно главная составляющая этой идеологии - преклонение перед Прекрасной Дамой. Я просто никак не могу себе его объяснить. Ведь совершенно ясно, что средневековое общество было строго патриархальным, более того - основанным зачастую на грубой мощи, "праве сильного". Обычно в таких обществах женщины играют крайне незначительную роль. Эльфи правильно отметила, что в героическом эпосе женские образы совершенно невыразительны, или (Брунгильда, Кримхильда) являются некоей женской разновидностью героев-мужчин. Нет никаких признаков того, что в них почитались исключительно женские черты (правда, есть одно исключение - Химена, возлюбленная Сида; но эпопея о нем появилась на рубеже героического эпоса и куртуазного романа, да и сама Химена все же представлена мало).

И вот в 11-12 веках практически всю Европу охватывает этот культ - почитание, преклонение перед Прекрасной Дамой, воплощавшей чисто женские черты - нежность, изящество, красоту. Откуда такое преклонение перед женским началом, труднообъяснимое для грубого и сурового времени. Например, кодекс японских самураев "Бусидо", с которым так часто сравнивают кодекс чести европейских средневековых рыцарей, вообще женщин не принимает во внимание - они как будто не существуют для мужчин-самураев. А в средневековой Европе прямой обязанностью рыцаря называется выбор себе "прекрасной дамы" и совершение подвигов в ее честь. Конечно, европейские женщины, особенно знатного происхождения, все же были свободнее, чем женщины Востока - они могли наследовать землю и имущество, хотя и здесь их права были ограничены. Но я все же могу вполне представить, как богатая и владетельная дама, владелица замка, например, в отсутствие мужа (понесло его в крестовый поход!) управляет и приказывает, в том числе привечает странствующих менестрелей, а они потом слагают песни в ее честь. Насчет дам и поэтов здесь все ясно - и тем, и другим были выгодны и лестны "куртуазные" игры и поэмы. Но почему мужчины-рыцари так охотно включились в эту игру (потому что не сохранилось свидетельств о том, что мужчины были недовольны и отказывались изображать "верных рыцарей" и "паладинов")? Конечно, в основном это все же была игра, в которой женщины как бы получали "пинок наверх", потому что реально не мужчины были во власти женщин, а совсем даже наоборот. Но игра все же была нехарактерная для общества, основанного на грубой силе. Вопросы, вопросы... и у меня, например, нет ответа. Может, кто-то поможет и разъяснит?

miona:

» Трубадуры,труверы, миннезингеры.....часть 2

Мирослав, вот, может, немножечко отсюда."ВЕСЕЛАЯ НАУКА" (старопровансальск. – gaya scienza) – (1) одно из самоопределений южнофранцузской рыцарской культуры, презентировавшей свой идеал в куртуазной поэзии трубадуров 11-12 вв. Термин "В.Н." выражает своего рода дисциплинарный характер любви трубадура к Донне как нормативной поведенческой парадигмы рыцаря (исходно сложение панегирических стихотворений супруге сюзерена входило в число обязательных требований рыцарского оммажа и вассального фуа).

По формулировке Бернарта де Вентадорна, "В мире такой уж порядок:

// Положено Донну любить, //

А Донне – к любви снисходить".

В куртуазной системе отсчета любовь мыслится не столько как индивидуальный личностно-субъективный психологический опыт, сколько как дисциплина ("наука"), которой можно овладеть, подключившись к соответствующей традиции

. Последнее предполагает освоение жестко заданных норм куртуазного поведения как правил игры, соблюдение которых обеспечивает возможность пребывания в пределах куртуазного универсума как виртуального культурно-коммуникативного пространства внутри ортодоксальной христианской средневековой традиции. Дисциплинарный характер куртуазной поэзии позволил Хейзинге интерпретировать творчество трубадуров в категориях игры, возможность чего обеспечивается наличием эксплицитно сформулированных правил куртуазного канона, с одной стороны, и безграничной вариабельностью порождаемых в рамках этого канона ситуаций, с другой.

Игровой характер куртуазной лирики был зафиксирован в свое время и Пушкиным, отметившим в этой связи, что "истинная страсть не может выражаться триолетами". Более того, если куртуазная любовь, как "галантная" наука, предполагает овладение так называемыми правилами любви", то правила эти по своей природе реально являются правилами лирического стихосложения: одно из значений провансальск. amor – поэтический язык. В конечном счете любовь идентифицируется для трубадура с поэзией, a ars amandi отождествляется с правилами творческого мастерства (сам провансальск. термин "трубадур" восходит к старопровансальск. trobar – изобретать).

Позднее, в немецком миннезанге, продолжившем традиции классической провансальской куртуазной лирики, данная имплицитная установка трубадуров отрефлексирована и выражена в явном виде:

"Мирская мудрость в том порука:

// Любовь от неучей бежит. //

Любовь – блаженная наука /

/ Для тех, кто смел и даровит"

(Бургграф фон Ритенбург).

Что же касается веселости, то веселье и радость (joi) входит в число фундаментальных рыцарских добродетелей, в рамках которых служить Амору – значит:

"Так жить, как хочет красота, //

Честь, юность, здравый смысл, учтивость, //

И радость, и сладкоречивость"

("Фламенка").

Не соблюдающий требования радости и нарушивший табу на ревность перестает – вне каких бы то ни было возрастных факторов – и быть юным (см., например, д'Арчимбаута во "Фламенке", эволюционировавшем от молодого красавца-жениха до дряхлого ревнивого старца за два года сюжетного времени). Отсюда – типичная для трубадуров формулировка Бертрана де Борна:

"А чтобы Донну молодой считали, //

Достойных чтить ей подаю совет".

Аналогично, gaya scienza должна удовлетворять требованию веселости ("без радости и песни нет" у Гираута Рикьера), т.е. предполагает способность певца поддерживать мажорную эмоциональную тональность лирики при неблагоприятном стечении обстоятельств и даже в случае получения от Донны отказа ("разум ставит запрет отчаянью" у Фолькета Марсельского). Таким образом, радость в любви выступает фундаментальным парадигмальным основанием куртуазной культуры, а ее семантико-аксиологическим обеспечением является подразумеваемое восхождение рыцаря к верховному благу и Божественной истине на путях любви к земной женщине, чья красота понята не просто как свечение благодати Творца в творении, но как безупречная презентация абсолюта в единичном (одним из оснований куртуазной культуры является ориентация на доплотиновский платонизм, транслированный в Южную Францию из арабизированной Испании), с одной стороны, и как откровение - с другой: "В своем веселье сколь любовь мудра!" (Пейре Видаль).

В рамках более поздней традиции в контексте посткуртуазной версии лирической поэзии в 1324 в Тулузе была основана "Консистория В.Н.", призванная поощрять бюргерских эпигонов трубадуров, редуцировавших сложный и многоуровневый символизм классической куртуазной традиции до непосредственной персонификации в образе Дамы – Приснодевы (от Донны – к Мадонне).

miroslava:

miona писал(а):

выражает своего рода дисциплинарный характер любви трубадура к Донне как нормативной поведенческой парадигмы рыцаря (исходно сложение панегирических стихотворений супруге сюзерена входило в число обязательных требований рыцарского оммажа и вассального фуа).

Это что же, получается, что сюзерен требовал от вассала не только военной службы, но и обязательной влюбленности в свою жену? Странно как-то... это означало самому напрашиваться на украшение в виде рогов

miona писал(а):

Игровой характер куртуазной лирики был зафиксирован в свое время и Пушкиным, отметившим в этой связи, что "истинная страсть не может выражаться триолетами".

Вот и я думаю - была такая игра. Но что в ней могло нравится мужчинам, которых с детства учили лишь мечом махать?

miona писал(а):

восхождение рыцаря к верховному благу и Божественной истине на путях любви к земной женщине,

miona писал(а):

редуцировавших сложный и многоуровневый символизм классической куртуазной традиции до непосредственной персонификации в образе Дамы – Приснодевы (от Донны – к Мадонне)

Ну вот это более понятно. Если образ Прекрасной Дамы выступал как персонификация Мадонны, то преклонение более или менее ясно. Тогда неудивительно, что культ Прекрасной Дамы возник в то время, когда католическая церковь сделала каноническим положение о девственности Мадонны и для всего духовенства был введен строгий целибат. Наверное, частично так пар выпускали

- но это в кругах менестрелей, близких к церкви. Таких все же было не много.

- но это в кругах менестрелей, близких к церкви. Таких все же было не много.

Vlada:

Очень интересно, девочки! Все же каждое время рождает свое отношение к женщине. И парадокс - одновременно чуть ли не боготворили женщину, и относились как к существу низшего порядка

Москвичка:

Меня, признаться,тоже всегда довольно сильно ввергало в недоумение это сочетание: жёсткая (даже жестокая) патриархальность с одной стороны - и культ прекрасной дамы с другой. Всё, что прочитала, оч. интересно, но вопросы так и остались

Яла:

Девочки, все было очень-очень интересно!

На тему Прекрасной Дамы. Как нам на лекциях говорили, рыцари воспевали в женщине (как уже было сказано) образ Мадонны. Но, что еще интересно, они воспевали ОБЯЗАТЕЛЬНО другую женщину, то есть не свою жену. Как говорила наша преподавательница: "Ей (Прекрасной Даме) - стихи и поклонение. Жене - тумаки и выбитые зубы"

Девочки, неужели, и правда все именно так было?

Насчет статьи, которую я выкладывала, согласитесь, она интересна

miroslava:

Москвичка писал(а):

Всё, что прочитала, оч. интересно, но вопросы так и остались

Вот и у меня остались. Искала ответы и в Интернете, и в библиотеках, но вразумительно причины появления такой игры между мужчинами и женщинами так и не получила. Много пишется об истоках культа Прекрасной Дамы, о ее проявлениях в жизни средневековых людей, о поэмах, поэтах и легендах, связанных с этим культом, но ответа на мой главный вопрос: почему в обществе, основанном на насилии, где женщины во всем зависели от мужчин, мужчины активно включились в игру, которая порою демонстрировала далеко идущую покорность перед женской властью - этот вопрос так и остался без ответа. Наверное, он из области психологии, а не истории. А психология средневековых людей не всегда понятна современному человеку. Наверное, скучно им было просто, все 24 часа в сутки не будешь пить-есть-спать, да мечом махать. А остальное время чем занять, что за жизнь: ни кино, ни Интернета, ни книг (правда, книги были, но прочитать их рыцари не умели - безграмотны были в основном). Единственное развлечение - песни менестрелей. Да и с женщинами не все так просто: надоедало трахать (извините за грубое выражение) безмолвных и безгласных. Все же в каждом мужчине живет охотник, а что за удовольствие затравить дичь, которую тебе саму притащат на аркане или она сидит под кустом и дрожит в ожидании, не смея бороться и бежать. Кровь горячит борьба, сопротивление! Вот и предоставили тогдашние мужчины женщинам определенную свободу, в рамках которой те могли решать - кого любовью вознаградить, а кого - погодить. И началась игра поинтереснее, чем тупое и скучное удовлетворение сексуального инстинкта.

Но это все мои личные соображения, может и ошибочные. Вероятно, все же прав был Хейзинга, когда в "Осени средневековья" (замечательная книга!) написал, что следование рыцарскому идеалу и в вопросах чести, и в отношении к женщине, требовало от мужчины немалой доли лицемерия.

Москвичка:

Яла писал(а):

Но, что еще интересно, они воспевали ОБЯЗАТЕЛЬНО другую женщину, то есть не свою жену. Как говорила наша преподавательница: "Ей (Прекрасной Даме) - стихи и поклонение. Жене - тумаки и выбитые зубы"  Вот так...

Вот так...

Девочки, неужели, и правда все именно так было?

Девочки, неужели, и правда все именно так было?

А что, сейчас по-другому?

Цитата:

На таких, как я, обычно женятся,

А тебе стихи и песни посвящают.

А тебе стихи и песни посвящают.

Яла писал(а):

Насчет статьи, которую я выкладывала, согласитесь, она интересна Меня на эту тему просветили, сказали, что все полнейшая чушь Но, какая же все-таки фантазия у автора!

А какая фантазия у Носовского и Фоменко!

froellf:

» Куртуазные традиции...

Москвичка писал(а):

Меня, признаться,тоже всегда довольно сильно ввергало в недоумение это сочетание: жёсткая (даже жестокая) патриархальность с одной стороны - и культ прекрасной дамы с другой. Всё, что прочитала, оч. интересно, но вопросы так и остались

miroslava писал(а):

Вот и у меня остались. Искала ответы и в Интернете, и в библиотеках, но вразумительно причины появления такой игры между мужчинами и женщинами так и не получила. Много пишется об истоках культа Прекрасной Дамы, о ее проявлениях в жизни средневековых людей, о поэмах, поэтах и легендах, связанных с этим культом, но ответа на мой главный вопрос: почему в обществе, основанном на насилии, где женщины во всем зависели от мужчин, мужчины активно включились в игру, которая порою демонстрировала далеко идущую покорность перед женской властью - этот вопрос так и остался без ответа. Наверное, он из области психологии, а не истории.

Куртуазные традиции

Вот несколько заитересовавших меня высказываний и предположений из приведённой в ссылке работы...

Что вы скажете на это?

Что вы скажете на это?

"Вразрез с куртуазной культурой проповедники в церквях называли женщин «обителями зла», как мы узнаём из книги Ж. де Люмо «Ужасы на Западе». Автор утверждает, что на самом деле отношение мужчин к представителям второго пола всегда было двойственным: как к существу, дающему жизнь и предвещающему смерть; женщина ближе к природе, это порождает страх. А христианское Средневековье, по мнению Ж. де Люмо, обобщило, обосновало и приумножило женское несовершенство, существовавшее в предыдущих культурах. Тем более что значительная часть культуры находилась в руках холостяков, которым ничего не оставалось другого, как восхищаться целомудрием и срывать злость на обладательницах искуса, которых они так боялись: «Женщина, лоза, родящая несчастья, корень всех пороков… Женщина – это нежное зло, свеча и ад»..."

"2.3.2. Идея служения в любовных отношениях

Всякое общество символично в той мере, в которой оно использует символическую обрядность . Средневековое общество усилило символизм, присущий всякому обществу, внедрением идеологической системы символической интерпретации в большинство сфер деятельности.

Но постепенно система «вассал – сюзерен», «господин – слуга» были перенесены в сферу отношений между мужчиной и женщиной, а именно между рыцарем и благородной дамой. Так сложился ритуал, а затем целая многовековая традиция куртуазных любовных отношений. Куртуазная любовь осознавалась как добровольная вассальная зависимость сильного мужчины от слабой женщины. «В знак полного подчинения рыцарь должен был преклонить колени перед госпожой своего сердца и, вложив свои руки в её, дать нерушимую клятву служить ей до самой смерти. Союз скреплялся поцелуем и кольцом, которое дама дарила рыцарю. Здесь мы видим абсолютно идентичное повторение ритуала оммажа (см. прил. 3).

Однако не менее важную роль в создании культа Прекрасной Дамы и идеи служения ей сыграл куль Богоматери, которой рыцари также обязывались служить. Именно этот факт вознёс женщину в куртуазных отношениях на такую высоту.

Отсюда можно сделать вывод, что, во-первых, поэтому Дама должна быть так недосягаема, а испытываемые к ней чувства – сугубо платоническими, и во-вторых, потому, что в сферу отношений между рыцарем и благородной дамой была перенесена система вассалитета. Так появился воспеваемый в веках ритуал куртуазной любви. Правда, столь возвышенное отношение рыцарей распространялась только на женщин своего сословия, зато мужчина старался быть вежливыми со всеми дамами, а не только той, которой служил.

А напоследок...

Заключение(из статьи)

" В заключение можно отметить, что рыцарская культура вкупе с куртуазной для большинства из нас представляется чем-то возвышенным, идеальным, почти сказочным. Однако, реальность того времени была несколько иной.

Война, грязь, кровь, разгул, насилие, грубость, жестокость, пьянство, лень, тщеславие и прочее были неотъемлемой частью жизни рыцаря. Таковы были времена, таковы нравы.

Однако, церковные учения, экономический и политический подъём и, соответственно, эстетическое развитие общества привело к смягчению нравов, утончению вкусов и духовных потребностей людей того времени.

Средние века – первая эпоха, в которую проявились стремления к чрезмерности, максимализму.

Таким образом, попытки смягчить жёсткие нравы сильных мира того (то есть рыцарей же) привели к возникновению системы сверхидеализированных канонов: должен быть и отважным, сильным, даже жестоким, воином, и милосердным христианином, и светским обходительным человеком с массой необходимых модных навыков, и нежным возлюбленным. Следовать всем этим критериям сразу вполне земному человеку было почти невозможно. Но само стремление к несколько надуманным идеалам создало тот антураж эпохи, нашедший отражение в произведениях искусства (в первую очередь – в литературе), который мы сейчас воспринимаем как должное и бесспорно существовавшее когда-то.

Рыцарско-куртуазная культура была качественным изменением в эволюции европейского общества; она дала пищу воображению художников всех последующих эпох. Истории про короля Артура, Святой Грааль, Тристана и Изольду и поныне находят всё новые и новые интерпретации. А в отношениях между людьми, если хорошенько присмотреться, нельзя не заметить тоску по тому неуловимому, что мы называем рыцарством и куртуазными отношениями…"

источник http://stanislaw.ru/rus/research/courtlytraditions.asp

Москвичка писал(а):

Да вроде ка кто-то иде-то добился как бы равноправия А что, сейчас по-другому?

Москвичка писал(а):

И как нам теперь дождаться? Девочки, я бы с радостью, но с головой зарылась в переводы - готовлю вам рождественский подарочек.

Москвичка писал(а):

Ты только приди! Посадим тебя в VIP-ряд Так что... неприсоединившимся можно будет хотя бы в замочную скважину заглянуть?

froellf:

» Леонардо да Винчи 1452-1519

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) (1452-1519)Итальянский живописец, скульптор, архитектор, инженер, техник, ученый, математик, анатом, ботаник, музыкант, философ эпохи Высокого Возрождения. Боже! Одарил, так одарил!

"Величайшие достоинства, которыми когда-либо обладал человек,

как ниспосланные свыше,так и врожденные, - или нет, все же

сверхъестественные, чудесным образом соединившиеся в одном

человеке: красота, грация, талант - были таковы, что, к чему

бы этот человек,столь счастливо одаренный, ни обращался, любое

его действие было божественно; он всегда оставлял всех других людей

позади, и это воочию доказывало, что он ведом рукой самого Господа"

Джорджо Вазари.

Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 в местечке Винчи, недалеко от Флоренции.

Отец - сеньор, мессэр Пьеро да Винчи - был богатым нотариусом, так же как и четыре предыдущих поколения его предков. Когда родился Леонардо, ему было около 25 лет. Умер Пьеро да Винчи в 77 лет (в 1504 г.), за свою жизнь имел четырех жен и был отцом десяти сыновей и двух дочерей (последний ребенок родился, когда ему было 75 лет).

О матери Леонардо почти ничего не известно: в его биографиях чаще всего упоминается некая "молодая крестьянка" Катерина. В эпоху Возрождения к незаконнорожденным часто относились так же, как к детям, рожденным в законном браке. Леонардо сразу был признан своим отцом, но после рождения был отправлен вместе с матерью в деревню Анхиано. В 4 года его забрали в семью отца, где он получил начальное образование: чтение, письмо, математика, латынь.Так он и воспитывался в доме отца и вместе с ним переселился в 1469 г. (а может быть, еще в 1466) во Флоренцию. Впервые его имя встречается там в книге корпорации флорентинских художников от 1472 г. В 1469-1476 гг. (а может быть, и до 1478) работал в боттеге Верроккио, в 1480 г. упоминается как имеющий собственную мастерскую.

Леонардо да Винчи был не только великим художником-живописцем, скульптором и архитектором, но и гениальным ученым, занимавшимся математикой, механикой, физикой, астрономией, геологией, ботаникой, анатомией и физиологией человека и животных, последовательно проводившим принцип экспериментального исследования.

Леонардо да Винчи был не только великим художником-живописцем, скульптором и архитектором, но и гениальным ученым, занимавшимся математикой, механикой, физикой, астрономией, геологией, ботаникой, анатомией и физиологией человека и животных, последовательно проводившим принцип экспериментального исследования.

Механизмы, которые изобрел Леонардо - Боевые машины и механизмы

Акваланг, пулемет, танк, дельтаплан, автомобиль, вертолет, парашют…... Если попробовать продолжить этот логический ряд, то образованный человек наверняка скажет: Леонардо да Винчи. Вряд ли в истории планеты найдется еще одна личность, которую можно охарактеризовать таким же количеством эпитетов: изобретатель, художник, анатом, музыкант, архитектор, скульптор, инженер, гений, провидец, поэт…... Его изобретения опередили время на сотни лет. Его жизнь окутана тайной, а некоторые работы до сих пор вызывают удивление. Одна из особенностей Леонардо да Винчи - его почерк: Леонардо был левша и писал справа налево, переворачивая буквы так, что текст легче было читать с помощью зеркала, но если письмо было адресовано кому-либо, он писал традиционно.

В его рукописях встречаются рисунки летательных машин, парашюта и вертолета, новых конструкций и винторезных станков, печатающих, деревообрабатывающих и других машин, отличающиеся точностью анатомические рисунки, мысли, относящиеся к математике, оптике, космологии (идея физической однородности вселенной) и другим наукам. Около семи тысяч страниц сохранившихся рукописей (написанных на итальянском языке в большинстве справа налево зеркально) были позднее разъединены и хранятся теперь в библиотеках Лондона, Виндзора, Парижа, Милана и Турина.

1482год

Получив приглашение ко двору правителя Милана Лодовико Сфорца, Леонардо да Винчи неожиданно уезжает из Флоренции. Лодовико Сфорца считался самым ненавистным тираном в Италии, но Леонардо решил, что Сфорца будет для него лучшим покровителем, чем Медичи, правившие во Флоренции и не взлюбившие Леонардо.

Первоначально герцог взял его в качестве устроителя придворных праздников, для которых Леонардо придумывал не только маски и костюмы, но и механические "чудеса". Великолепные праздники работали на преумножение славы герцога Лодовико. За жалование меньшее, чем у придворного карлика, в замке герцога Леонардо исполнял обязанности военного инженера, гидротехника, придворного художника, позднее - архитектора и инженера. Одновременно Леонардо "работал на себя", занимаясь несколькими направлениями науки и техники одновременно, но за большую часть работы ему не платили, так как Сфорца не обращал никакого внимания на его изобретения. Леонардо интересовало все, что он видел. Причем в сфере его интересов находили место даже такие странные и нелепые вещи, как сотворение зловония...

Леонардо принимался за изучение многих предметов, но потом бросал их. Впрочем, современники не слишком хорошо знали Леонардо, для них он был тайной за семью печатями. Его образ жизни был непонятен. Маэстро не ел мяса, спал по пятнадцать минут каждые четыре часа, игнорируя ночь, как таковую.

Леонардо принимался за изучение многих предметов, но потом бросал их. Впрочем, современники не слишком хорошо знали Леонардо, для них он был тайной за семью печатями. Его образ жизни был непонятен. Маэстро не ел мяса, спал по пятнадцать минут каждые четыре часа, игнорируя ночь, как таковую.

Леонардо да Винчи было поручено основать в Милане академию художеств. Для преподавания он составил трактаты о живописи, свете, тенях, движении, теории и практике, перспективе, движениях человеческого тела, пропорциях человеческого тела. В Милане возникает Ломбардская школа, состоявшая из учеников Леонардо. В 1495 году по просьбе Лодовико Сфорца Леонардо начал рисовать свою «Тайную вечерю» на стене трапезной доминиканского монастыря Санта Мария делле Грацие в Милане.

22 июля 1490 Леонардо поселил в своем доме юного Джакомо Капротти (впоследствии он стал звать мальчика Салай - "Демон"). Что бы ни вытворял юноша, Леонардо прощал ему все. Отношения с Салаем были самыми постоянными в жизни Леонардо да Винчи, не имевшего семьи (ни жены, ни детей он не хотел), а после его смерти Салай унаследовал многие картины Леонардо. После падения Лодовика Сфорца Леонардо да Винчи покинул Милан. В разные годы он жил в Венеции (1499, 1500), во Флоренции (1500-1502, 1503-1506, 1507), Мантуе (1500), Милане (1506, 1507-1513), Риме (1513-1516). В 1516 (1517) принял приглашение Франциска I и уехал в Париж.

Еще при жизни о Леонардо да Винчи ходили легенды. Его называли магом и чародеем. Всезнающим ангелом и антихристом. Не было людей равнодушных к его персоне. Его либо обожали, либо ненавидели, либо обожали и ненавидели одновременно. Он был загадкой для современников и до сих пор остается одной из самых таинственных фигур в истории человечества.

"Только одиночество дает необходимую свободу" - эти слова довольно часто встречаются в дневниках Леонардо.

И, если верить современникам художника, он был абсолютно свободен. Не имел близких друзей, почти не общался с родственниками, не был женат и не влюблялся, хотя и существует весьма туманная версия о его страсти к Джоконде и менее туманная - к мальчику, ученику по имени Салаи. Он не был патриотом и, не задумываясь, мог разрабатывать военные приспособления для герцогов как Флорентийских, так и Миланских, не говоря уже об изобретениях, появившихся на свет во время службы Леонардо при французском дворе...

Сегодня его назвали бы космополитом, но в те времена подобное пренебрежение отечеством было недопустимо. Леонардо не понимали, но не могли не восхищаться.

По некоторым свидетельствам Леонардо да Винчи был прекрасно сложен, обладал огромной физической силой, обладал недурными познаниями в рыцарских искусствах, верховой езде, танцах, фехтовании. В математике его привлекало только то, что можно увидеть, поэтому для него она прежде всего состояла из геометрии и законов пропорции. Леонардо да Винчи пытался определить коэффициенты трения скольжения, изучал сопротивление материалов, занимался гидравликой, моделированием. К тем областям, которые были интересны Леонардо да Винчи относились акустика, анатомия, астрономия, аэронавтика, ботаника, геология, гидравлика, картография, математика, механика, оптика, конструирование оружия, гражданское и военное строительство, планировка городов.

По некоторым свидетельствам Леонардо да Винчи был прекрасно сложен, обладал огромной физической силой, обладал недурными познаниями в рыцарских искусствах, верховой езде, танцах, фехтовании. В математике его привлекало только то, что можно увидеть, поэтому для него она прежде всего состояла из геометрии и законов пропорции. Леонардо да Винчи пытался определить коэффициенты трения скольжения, изучал сопротивление материалов, занимался гидравликой, моделированием. К тем областям, которые были интересны Леонардо да Винчи относились акустика, анатомия, астрономия, аэронавтика, ботаника, геология, гидравлика, картография, математика, механика, оптика, конструирование оружия, гражданское и военное строительство, планировка городов.

Франциск I не был интеллектуалом на троне: он отдавал предпочтение женщинам, турнирам, пышным празднествам и красивой одежде. Но даже если он и не всегда понимал великого старца, которого сумел приблизить к своему двору, все же он испытывал восхищение перед его гением и смиренно выказывал ему почтение. Когда Леонардо в 1516 или 1517 году прибыл в королевский замок в Амбуазе, расположенном примерно в ста шестидесяти километрах к юго-западу от Парижа на реке Луаре, ему сразу был присвоен титул «Первый художник, инженер и архитектор Kороля» - не потому, что от него ждали каких-то новых работ, а за то, что он уже сделал. Франциск отвел ему апартаменты в уютной усадьбе Клу, находящейся менее чем в километре от дворца, и часто навещал его там, считая, что полному сил двадцатидвухлетнему королю гораздо легче навестить больного шестидесятичетырехлетнего художника, чем тому просить аудиенции.

Несмотря на болезнь и постоянное внимание короля Франциска (который любил приходить к художнику без предупреждения приблизительно с такими словами: «Расскажи мне о душе»), Леонардо ухитрялся кое-что делать в Амбуазе. Почти вероятно, что он больше не занимался живописью, разве что добавлял штрих-другой к уже закопченным картинам, тем, что были у него под рукой. Его интересовала прокладка каналов в долине Луары и ее притоков: сохранилось его два гидрографических рисунка с названиями французских рек. Возможно, он рисовал планы, а может быть, даже руководил закладкой фундамента огромной крепости, которую Франциск задумал строить в Роморантене. Вероятно, Леонардо принимал участие и в подготовке придворных празднеств. Правда, его последний рисунок костюма датируется временем около 1512 года -перед тем как он покинул Милан и уехал в Рим, однако вполне возможно, что некоторые эскизы он сделал во Франции около 1517 или 1518 года. В описаниях мистерии, поставленной в близлежащем от Амбуаза замке Блуа, присутствует механический лев, которого вряд ли кто-либо, кроме Леонардо, смог бы придумать и сконструировать. Огромный лев, очевидно, приводимый в движение пружинами, сделал несколько шагов навстречу королю, как будто собираясь на него напасть. Когда король ударил льва жезлом, он остановился, грудь его раскрылась, и все увидели белые французские лилии на голубом поле.

Леонардо да Винчи был похоронен в замке Амбуаз. На могильной плите была выбита надпись: «В стенах этого монастыря покоится прах Леонардо да Винчи, величайшего художника, инженера и зодчего Французского королевства».

Умер Леонардо да Винчи 2 мая 1519 в замке Клу недалеко от Амбуаза (Турень, Франция).

Девочки! нашла совершенно изумительный информативный материал!

Мир Леонардо

источники:http://www.foxdesign.ru/aphorism/biography/leonardo.html

http://worldgenius.ru/1.php

http://www.varvarka.ru/ru/countries/france/2945/document2948.htm

miroslava:

» Мона Лиза и автопортрет Леонардо...

Загадка Моны Лизы: автопортрет Леонардо?

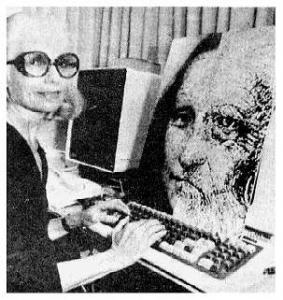

Существует версия, согласно которой, портрет Моны Лизы — это тайный автопортрет Леонардо да Винчи. Впервые ее выдвинула в 1996 году американская художница и исследовательница Лилиан Шварц, когда совместила известную картину и автопортрет художника.

Насколько эта версия верна, теперь, любитель искусства, ты можешь судить сам. Компьютер набросал новый автопортрет Леонардо да Винчи, совместив со знаменитой картиной известный автопортрет художника. Полученное таким образом изображение оказалось созданным рукой самого художника. В нем нет ни единой линии, пририсованной к кисти и карандашу великого мастера, равно как нет ни единой линии одной и другой работы Леонардо да Винчи, которая бы исчезла. Поэтому это изображение — не компьютерный портрет Леонардо да Винчи, а именно его новый автопортрет, написанный рукой художника и только его рукой с использованием компьютерной технологии.

Однако, обо всем по-порядку, включая домыслы и технологию.

Все творчество великого Леонардо да Винчи — сплошные загадки, вопросы, на которые человечество пытается ответить полтысячи лет и будет искать ответы на них еще очень долго. Леонардо да Винчи любил интеллектуальные шарады и ребусы. Известна его странность говорить загадками и метафорами, пророчествовать и шифровать написанное. Отсутствующую на картинах подпись художника заменяли полускрытые символические знаки, иногда остававшиеся незамеченными веками. Моим землякам далеко за примером ходить не надо, достаточно зайти в Эрмитаж к мадонне Бенуа и обнаружить взлетающую птицу, фирменный символ работ Леонардо да Винчи, по которому и удалось окончательно идентифицировать авторство картины художника.

Чтобы перейти к особенностям нашей новой находки, уместно вспомнить, что изобретатель Леонардо да Винчи текст на своих чертежах писал справа налево и при этом буквы переворачивал в зеркальном изображении. Таким образом, чтобы правильно прочитать написанное им, нужно либо мысленно переворачивать направление текста и горизонтально отражать буквы одновременно, либо перевернуть графический лист и читать с обратной стороны на просвет, если толщина и прозрачность бумаги позволяют.

Это, собственно, и явилось ключом к разгадке тайны личности Моны Лизы. Заметим, что официальная версия о том, что знаменитая картина Леонардо да Винчи — портрет Лизы Джерардини, жены флорентийского купца Франческо дель Джокондо, солидными искусствоведами дается с немаловажной оговоркой — предполагаемый портрет Моны Лизы. В самом деле, нет никаких документальных свидетельств и подтверждений того, что знатная горожанка позировала для маэстро и даже не позировала — была его натурщицей, ведь портрет остался у художника, в отличии от портретов написанных по заказу для позировавших ему дам. Сказка о том, что портрет своей супруги, увековеченной в шикарном платье, великолепно выписанном тогда уже давно знаменитым мастером, богач Джокондо отказался купить за 4 золотых монеты, сумму, составляющую лишь тысячную долю выплаченной впоследствии за этот вечный шедевр французским королем, просто смешна.

Нет и ни каких косвенных свидетельств не только работы Леонардо да Винчи над обликом этой дамы, но и самого достоверного облика, а также свидетельств факта их возможной встречи.

Нет и ни каких косвенных свидетельств не только работы Леонардо да Винчи над обликом этой дамы, но и самого достоверного облика, а также свидетельств факта их возможной встречи.

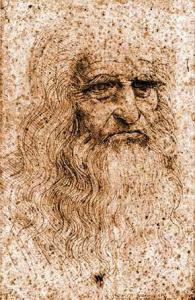

Теперь самое время вернуться к графическим надписям Леонардо да Винчи, читающимся при их зеркальном отражении. Надпись есть и на автопортрете Леонардо да Винчи из Туринской библиотеки. Вероятно, для напоминания, что автопортрет предназначен для прочтения в зеркальном отражении. Но прежде, чем перевернуть его, нужно отметить еще одну странность этого портрета. Старик, изображенный на нем, явно старше собственного возраста художника, которому в период написания рисунка было всего-то 58 — 60 лет. Кроме того, обычно великолепные рисунки Леонардо да Винчи не были самостоятельными произведениями, а лишь служили эскизами к чему-то эпохальному, часто мистически исчезающему, были посылками к нему, оставшимися в запасниках истории искусств как следы промелькнувших супершедевров. Так было с монументальной батальной росписью Битва при Ангьяри, экспрессивные воинственные персонажи которой остались лишь в гениальном картоне Леонардо да Винчи. Так стало с почти исчезнувшей со временем со стены трапезной монастыря Санта-Мария делла Грацие Тайной вечерей и сохранившей изначальный лик Христа только на эскизах. Так стряслось с разрушенным Миланским конем, сохраненным в эскизах и 10-дюймовой пост-модели статуи.

Автопортрет Леонардо (около 1511 г., хранится в Туринской библиотеке) ___________Лилиан Шварц демонстрирует "синтезированный" портрет

Итак, это ощущение части чего-то более важного, скрытого в странном автопортрете Леонардо да Винчи, перерождается в эмпирическое продолжение обнаружившейся мистической цепи взаимосвязей. И эта очередная долгоиграющая шарада Леонардо да Винчи по сегодняшний день являлась самой длительной. Если для материализации некоторых небылиц изобретателя — танка, подшипника, самолета, парашюта — потребовалось три-четыре века, то воссоздания истинной наружности гения пришлось ждать 500 лет: ровно столько прошло со времени написания Джоконды. Если технология зеркального отражения существовала задолго до Леонардо да Винчи, то для имитации просмотра этого отражения с обратной стороны листа в полупрозрачном виде потребовалось не только создание компьютера, но и создание нового формата графических изображений. Это стало возможным с появлением формата .png, позволяющего получать прозрачность изображения любой плотности, исчисленной в процентах.

Таким образом, зеркально перевернув автопортрет Леонардо да Винчи (см.изображение слева), сделав его полупрозрачным и наложив на портрет Моны Лизы (см.изображение справа), видим картину, состоящую ровно из половины кондиции Моны Лизы (стопроцентная плотность которой по всему ее изображению наполовину прикрывается пятидесятипроцентной плотностью автопортрета), видимой из под полупрозрачного автопортрета.

Правильность этого эксперимента окончательно вырисовывается при совмещении зрачков туринского автопортрета Леонардо да Винчи со зрачками Джоконды. После этого совмещения все остальные части лица и головы совпадают сами собой с поразительной точностью. Даже контуры бороды Леонардо да Винчи и те описывают декольте на платье Моны Лизы. Незначительное отличие в линии черепа не только легко объяснимо, но и весьма логично. Джоконда гладко зачесана, и с правой стороны взлохмаченные волосы старика естественно имеют больший объем. А слева, где у него лысина, выше нее — линия головы Джоконды, как известно, облысением не страдавшей. Нос на новом автопортрете Леонардо да Винчи толще, чем в его юном облике, выданном им за Джоконду, но, как издавна известно, и тем более было известно основателю иллюстрационной анатомии Леонардо да Винчи: носы у людей растут всю жизнь.

В отличии от своих также великих современников и коллег по художественной гениальности Рафаэля и Дюрера, любивших попозизировать себе для автопортретов, Леонардо да Винчи был не только великим художником, но и носителем знаний, разбросанных по временной шкале вечности. Возможно, причастность к тайнам будущего не позволяла ему явно запечатлеть свою наружность в настоящем. Но и не оставить истории своего облика он не мог. И он сделал это в присущей ему манере научной шарады, в трех образно-совместимых вариантах: туринский автопортрет Леонардо да Винчи изображает его в возрасте, в котором его уже не было в живых, в молодые годы художник спрятан в платье Джоконды, а гениальный творец Джоконды в зрелые лета ее написания мистически проявляется из двух указанных образов.

Сразу хочу сказать: я сама несколько сомневаюсь в этой версии - ведь недаром знаменитый биограф художников эпохи Возрождения Вазари так подробно описывал сам процесс создания знаменитой картины, как художник развлекал свою модель, чтобы вызвать ее знаменитую улыбку - не мог же он просто все выдумать. Но с другой стороны - в этом что-то есть... А кто как думает?

Vlada:

Эта версия мне всегда нравилась, она оригинальная, но вообще-то их столько - кого только не записывали в модели Джоконды! И любовниц правителей Италии, и некую Пачифику Брандано... думаю, гений Леонардо рисовал все же Джоконду, но таким образом, чтобы тайно проявлялся и его портрет как автора.

По версии, выдвинутой недавно искусствоведом Жаном Гийомом, Шамбор очень похож на один из проектов замков будущего, заказанных Леонардо да Винчи, жившему в ту пору в Кло-Люсе. Ведь итальянский мастер консультировал реконструкцию замка Раморантен и обычно увлекался планами короля. Он работал вместе с другим архитектором, Доменико да Кортона, выдающимся оформителем королевских праздников: в 1518 году им обоим поручили подготовку торжеств в честь крещения дофина и свадьбы Лоренцо Медичи. Возможно, эта близость двух итальянцев и объясняет, почему не сохранился ни один план Шамбора руки Леонардо, а только эскизы и лишь один очень интересный набросок сложной лестницы из четырех независимых "винтов" лестниц, "закрученных" вокруг осевой башни, занятой еще одной лестницей. Вероятно, Леонардо действительно передавал свои чертежи Доменико да Кортона, чтобы тот делал по ним деревянный макет замка, который впоследствии долго хранился в Блуа, где в 17 веке его увидел и зарисовал Фелибьен.

По версии, выдвинутой недавно искусствоведом Жаном Гийомом, Шамбор очень похож на один из проектов замков будущего, заказанных Леонардо да Винчи, жившему в ту пору в Кло-Люсе. Ведь итальянский мастер консультировал реконструкцию замка Раморантен и обычно увлекался планами короля. Он работал вместе с другим архитектором, Доменико да Кортона, выдающимся оформителем королевских праздников: в 1518 году им обоим поручили подготовку торжеств в честь крещения дофина и свадьбы Лоренцо Медичи. Возможно, эта близость двух итальянцев и объясняет, почему не сохранился ни один план Шамбора руки Леонардо, а только эскизы и лишь один очень интересный набросок сложной лестницы из четырех независимых "винтов" лестниц, "закрученных" вокруг осевой башни, занятой еще одной лестницей. Вероятно, Леонардо действительно передавал свои чертежи Доменико да Кортона, чтобы тот делал по ним деревянный макет замка, который впоследствии долго хранился в Блуа, где в 17 веке его увидел и зарисовал Фелибьен.