Дозволительно ли любить того, кого уже любят многие? |

||||||

| В любви дозволено всё |

|

26% | [ 5 ] | |||

| Кто может запретить любить? |

|

57% | [ 11 ] | |||

| Нет, ибо это унизительно для любящего |

|

5% | [ 1 ] | |||

| Свой вариант |

|

10% | [ 2 ] | |||

| Сперва надо убедиться во взаимности, иначе -- ни-ни |

|

0% | [ 0 ] | |||

Всего голосов: 19 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

LoveYouLikeIDo:

» Сказка о царевиче-птице и однорукой царевне (ИЛР) [  Завершено ]

Завершено ]

Автор: Надежда Бугаёва

Жанр: исторический любовный роман + остросюжетный детектив + драма

Теги: Безответная любовь, Борьба за любовь, Роковая любовь, В поисках счастья, Неидеальные герои, Глав. герою за 30, Герой старше героини, Горячий герой, Загадочный и знаменитый герой, Болезнь, Депрессия, Драма, Физические недостатки, Борьба за жизнь, Взросление героини, Невинная героиня, Самостоятельная героиня, Духовный поиск, Выбор жизненного пути, Гл. героиня добивается главного героя, Героиня спасает героя, Самопожертвование, Самопознание, Встреча через время, Девушка с характером, Детективная линия, Загадочное убийство, Убийство и расследование, Жизнь и смерть, Сложные судьбы, Остросюжетный любовный детектив, От первого лица, Очень эмоционально, Ошибки героев, Ошибки и препятствия, Путешествие, Дореволюционная Россия, Санкт-Петербург, Париж

Текст и иллюстрации — объект авторских прав и интеллектуальная собственность согласно ст. 1225 ГК РФ.

Копировать их или включать куда-либо в Интернете или печатном виде можно только с разрешения автора.

Согласно Ч.1 статьи 1229 ГК РФ, использование результата интеллектуальной деятельности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность по всей тяжести закона.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, РОМАН СО СТИХАМИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЁН, ВСЕ 31 ГЛАВА С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ ЖДУТ СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ

ПЕРВЫЕ 7 ГЛАВ БЕСПЛАТНЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, СТОИМОСТЬ ЦЕЛОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ — 249 РУБЛЕЙ

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ НАСТОЯЩИХ И БУДУЩИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЗА ЗНАКОМСТВО И СОВМЕСТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕСПОКОЙНЫЙ МИР ЦАРЕВИЧА-ПТИЦЫ И ОДНОРУКОЙ ЦАРЕВНЫ

[Поэтъ-безумецъ призывает всех к живому общению и обмену мнениями]

В чём главная ошибка Ляли Гавриловны?

В чём ошибся Развалов? Должен был он разглядеть внутри "фарфоровой девицы" живое сердце или не обязан заглядывать так, пардон, глубоко?

Аннотация:

Необычный жанр — роман со стихами — увлекает читателя в эпоху Серебряного века, противоречивого декаданса и искусства ар нуво. Это роман-стилизация, игра в старинные слова. Сказка об «изящной старине», о роковой любви в роковую эпоху.

Рубеж 19-20 вв. В Петербурге в квартирах с золотой лепниной собираются поэты, чтобы почитать стихи о закате привычной жизни. Босиком, тонкий и трепещущий в огнях жирандолей, как серебристый тополь, читает человек в несусветном чёрном сюртуке. Это поэт Развалов. Ему протягивают зелёный бокал — а он под общий смех выхватывает всю бутылку. Ляля Гавриловна не может пробиться ближе, чтобы услышать, о чём, о чём он читает?

Тише! Слышишь шорох, как от ветра?

Смерть гуляет ночью по проспекту…

Стихи Развалова, помещённые в конце глав, каждый поймёт по-своему. Но можно ли полюбить поэта за его стихи? Знаменитых поэтов обсуждают, ими восхищаются, их ненавидят и всё равно читают, но вот любят ли?.. А когда совершается преступление и вчерашняя звезда становится простым подозреваемым — от кого ждать помощи?

«Сказка о царевиче-птице и однорукой царевне» — это сказка о любви и поиске себя, об одиночестве в большом жестоком мире, где есть и сияющая красота, и непроглядные тени. Выдумав себе ослепительную мечту, стоит ли лезть вслед за ней на вершины и ломать ради неё шею? Спорный вопрос. Разгадку тайны найдёте Вы, видящий бриллиант в глубине алмаза читатель.

Иллюстрации авторские.

LoveYouLikeIDo:

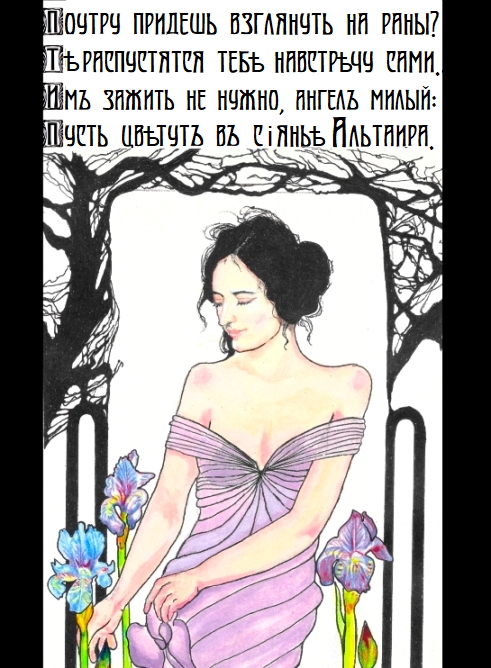

» Иллюстрация (Глава 22)

Авторская арт-иллюстрация к роману со стихами (Глава 22)

LoveYouLikeIDo:

» Пролог

ПРОЛОГЖили-были царевич и царевна двух соседних государств.

Никогда не виделись они друг с другом, но каждое утро Царевич пел в своей башенке за городскими воротами, и, заслышав его песню, Царевна оборачивалась птицей и так облетала все окрестные земли.

Вечером из башенки снова лилась песня, и Царевне возвращался девичий облик.

Так шли годы.

Иногда Царевна птицей садилась на ветку напротив окна башни и пела для Царевича, но её щебетанье сливалось с чириканьем тысяч других птичьих голосов. Волшебство или нет, но её голос казался точно таким же, как у любой птицы под окном. И как знать, скольких из них тоже преобразили чары царевичевой песни?

Однажды Царевна пролетала птичкой целый день, но к вечеру пения не раздалось.

Ждала-ждала она, но ждала напрасно.

Другие птицы уже попрятались в гнёзда, и на долины спустился холодный воздух с холмов.

Тогда она полетела к городским воротам соседнего государства, но там только вода рва журчала в тишине.

Тогда она полетела дальше, к самой башенке, где жил Царевич, но и там только ночь бросала тени на блики луны.

Тогда птичка подлетела близко-близко, к самому окну, и там было совсем тихо. Не было слышно ни журчания рва, ни вздохов ночи.

Но у окна уже стоял кто-то. И тень его смешала и спутала все блики, так что луна в печали отворотила своё серебряное лицо и укрылась кружевным платочком туч…

LoveYouLikeIDo:

» Иллюстрация к главе 22 «Пусть цветут в сиянье Альтаира»

За сим остаюсь твоей девочкой, паинькой,твоя честная Аглаша

LoveYouLikeIDo:

» Глава 1. О свечах, зажжённых неземным огнём

***О СВЕЧАХ, ЗАЖЖЁННЫХ НЕЗЕМНЫМ ОГНЁМ

— Пойдёмте-с, послушаем выступление наших поэтов.

Mademoiselle Аннетта, переписчица, суетливо собрала письменные принадлежности в ящичек-бювар на углу стола, уронила использованные промокашки и не стала собирать. (1)

— Барышень тоже пригласили, потому что завтрева вроде как день смерти Гёте, и чтения приурочены к оному. А ещё Г-н Развалов вернулись из Парижа! Мне лично велели — быть непременно-с! Всю ночь будут пить шампанское и, говорят, даже вызывать Мефистофеля...

M-lle Аннетта уже была в пальто-клёш и приглаживала волосы под шляпку маленькими жадными движениями. (2) Она пригласила Лялю Гавриловну, потому что приглашали всех барышень. Она не знала, что ещё добавить от себя, и покосилась на Лялю Гавриловну.

Та казалась высокомерной и чужой, и M-lle Аннетте захотелось, чтобы Г-н Сементковский рассердился на Лялю Гавриловну или даже выгнал её. Возможно, Аннетте самой придётся пожаловаться на неё: что нового у нас в литературе? — да есть кое-что, вот Ляля Гавриловна, скажем, промокашки и любой мусор кидает прямо на пол, или уносит с работы канцелярские приборы, или переписывает в собственную тетрадь чужие стихи, предназначенные для публикации, или притаскивается на работу не раньше обеда, да и то лишь затем, чтобы нагрубить посетителям... (3)

Ляля Гавриловна кивнула в ответ:

— Спасибо, Аннетта Ивановна.

Три слова, очевидно, чем-то не удались. Ляля Гавриловна подумала и добавила:

— У вас прелестная шляпка. Это из Парижа?

Но Аннетта, уже уходя, уносила выражение отчуждённости и как будто издалека бросила:

— Ну да. А в следующий раз я скорее всего поеду в Америку.

Значит, грубит посетителям, решила она.

***

Ляля Гавриловна вышла на свежий воздух в чирикающей и мяукающей стайке издательских барышень. Их уже ждали.

Г-н Развалов вернулись из Парижа.

Решено было не ловить конку, а от Обводного канала ехать на двух извозчиках. Как все, Ляля Гавриловна залезла в сани и сидела рядом с кем-то, стараясь прямо держать спину. Ей казалось, что кто-то касается её плеч и дышит в шею, но она не повернула головы и так и просидела, как изваяние, пока не приехали.

Она никогда не бывала в квартирах Раптенбаума, где встречались поэты. Когда Ляля Гавриловна, сняв салоп, стала в дверях некрасивой залы с позолоченной лепниной, бока которой придрапировали чёрным крепом, кто-то уже читал вслух вздрагивающим голосом. Пахло гарью и людьми. На жирандоли капал свечной жир.

Уже читал кто-то другой, и она подошла ближе, чтобы слышать. Она знала и стихотворение, и этот голос. Аккомпанировали на пианино. В этот момент читающий, словно обращаясь к кому-то невидимому, потянулся вперёд и слегка прижал ладони к щекам: нет-нет, говорил этот жест, нет-нет.

***

Нет смерти, кроме листьев на заре,

Нет смерти, кроме ветра на дороге

И кроме голоса, сказавшего: Эй, трогай! —

И кроме силы в твоей маленькой руке,

Что хлопнет дверцей так, что Эреб дрогнет...

Он читал нараспев, красиво, особенно красиво на фоне пропахшей свечной гарью залы.

Это был поэт Развалов, небрежно повязывавший чёрный галстук и, вместо модного пиджака, надевавший сюртук, как шутили в издательстве, модный во времена Василия Тёмного.

Он смотрел мимо всех, и свечи ласково отражались в его блестящих глазах. Закончив строфу, он кивнул своим мыслям и сделал рукою жест, будто гладил в поле спелую пшеницу. Потом поймал чей-то взгляд и улыбнулся — свечи блеснули на его зубах, — пока звенели последние аккорды. Ляля Гавриловна почувствовала, что у неё внутри всё запрыгало и глаза защипало.

Она увидела, как кто-то поднёс Развалову бокал зелёного шампанского, но он вместо того выхватил у поднесшего всю бутылку, отпил и вернул бутылку обратно. Все засмеялись.

Потом читали другие, а потом опять он.

У одного юноши было породистое длинное лицо. Он подошёл к Ляле Гавриловне и поклонился.

— Завтра сгорит весь мир, — даже его подбородок выглядел торжественным, а в глазах не отражался свет огней, — но если пламя займётся от венчальных свечей, то мы все сгорим повенчанными.

— А если от этих? — спросила Ляля Гавриловна, поведя рукой вокруг себя.

— Тогда все сгорят поэтами, ибо эти свечи мы зажгли не от спичек, а от неземного огня.

— Но мне милы страдания земные, я к ним привык и не расстанусь с ними, — возразила Ляля. Ей было легко говорить и шутить с ним, она чувствовала себя остроумной и милой.

Это был студент Александр Блок.

У одной молодой женщины, сидевшей рядом с Разваловым и Никитиным, волосы над гладкой шеей были убраны крупными головками цветов с золотыми лепестками. Ляля Гавриловна сама брезгливо избегала всего, что звалось ornement [фр. украшения], но не могла оторвать глаз от дамы с золотыми цветками, трогавшими белую шею своими мерцающими головками. Они как будто склонились, свесившись из-под пушистых убранных волос, чтобы нарочно коснуться основания её шеи над платьем, как склоняется влюблённый над своей прекрасной дамой. Это было так красиво, что Ляля Гавриловна не отвела глаз, даже когда Золотистая Дама заметила её взгляд. Так не отводят глаза перед самым лицом пышных цветов гортензии или перед душистыми кустами румяного шиповника. Золотистую Даму звали Мирра Лохвицкая.

Свечи сгорели наполовину. Другая дама носила мужской сюртук и брюки. Галстучек неловко падал на белую рубашку, слишком крупное лицо тянулось к бокалу. Её смех звучал, как будто чугунные шарики упали на меховой ковёр: бу-бу-бу-бух... Все поэты звали её Allegro. Настоящее её имя, Поликсена, подходило богатырке или царице циклопов. Она пришла послушать вместе с братом и подругой, но сама не читала и только одобрительно бу́хала после каждого выступления своим чугунно-меховым смехом: бух-бу-бу...

— ... огонь. Но огонь — лишь слово! — а слово не согреет, не опалит, не сожжёт дотла...

— Твоё — сожжёт, — одобрительно крикнул кто-то из сидящих и передал Развалову бокал. Ляля Гавриловна прислушалась. Он нетерпеливо взмахнул рукой:

— ... не дам вещи убить сущность огня слова! Милостивые господа куреты и вакханки, духи полутьмы и дамы полусвета! Не дадим бездушным звукам занять место живого пламени!.. — и потом: ... глядите: нашу вакханалию озаряют языческие солнца! Вчера и нынче равноденствие, а значит, мы на полпути от полного мрака к сиянию горниму...

Свечи сгорели на две трети. Он говорил и говорил, как будто захлёбываясь собственными словами, а в какой-то момент схватил свой чёрный шейный платок и рванул с себя, словно задыхаясь.

Ляля Гавриловна заметила, что Развалов стоял босиком, как жрец в храме, тонкий, как кипарис, и трепещущий в отсветах свечей, как серебристый тополь под ветром. Слушавшими тоже овладело волнение. Некоторые гости курили папироски и трубочки, передавая их из рук в руки. Звенели рюмки. Шумел граммофон. Кто-то раздавал всем и каждому исписанные листки.

Ляле Гавриловне сунули в руку листок, но она не могла сфокусировать взгляд и прочитать хоть строчку. Её щеки горели, их саднило и пощипывало от жаркого румянца, стучало в висках. M-lle Аннетты давно не было видно. Некоторые вставали и выходили в соседние комнаты парами и по трое. Ляля Гавриловна тоже встала и вышла на балкон.

Там уже стояли двое. Ей было неприятно тревожить их, но она не могла не побыть на воздухе. Она будто опьянела, ощущая себя смертным, чудом проскользнувшим на пир олимпийских богов. Она подошла к перилам, противоположным от стоящих, — те даже не заметили её — и, повернувшись к ним спиной, молча смотрела на рожки фонарей. Они блестели жёлтым, как золотистые цветы в волосах Мирры... блестели... как блестели его глаза, — волосы разметались по вискам, ладони прижаты к щекам, — нет-нет, нет-нет...

Она очнулась из какой-то прострации после резких криков извозчиков под балконом: кто-то уезжал. Было зябко. Ляля Гавриловна вздрогнула и вошла обратно в залу.

Свечи догорели до подсвечников, и всюду лежала полутень. Половина гостей разъехались, другая половина разошлись по комнатам или лежали тут же, на диванах. Ляле Гавриловне не хотелось смотреть на них. Чёрная драпировка с одной стороны валялась на паркете. Все забыли про граммофон, он так и проворочивался со свистом вхолостую: ффых-ффых-ффых...

Она пошла по длинному коридору. Ей хотелось сесть и посидеть какое-то время одной. В двух следующих комнатах были люди. Она пошла дальше. Направо был кабинет с эркером, освещённый фонарём с улицы и фитильком лампы в коридоре. Он казался пустым, только в полутьме раздавался тихий однообразный звук, как от граммофона: кх... кх... кх...

Ляля вошла и тихо ступала по ковру. Откуда этот звук? Слева стояли секретер, стулья. Кх... кх... Откуда звук? Справа висела картина, стоял геридон с недопитым стаканом, диван с резной спинкой. Кх... кх...

Что это на нём, кто это там?

На диване лежал человек босиком. Она сначала увидела его белые ступни — свет едва заметно подрагивал на них. Но нет, то дрожал не свет — вздрагивали сами ноги, и Ляля Гавриловна ощутила страх. Сюртук лежащего сильно мялся о спинку дивана. Он спит, спит? Она с усилием оторвала взгляд от белых босых ног. Кх... кх... Голова его, мелко вздрагивая, чуть поворачивалась налево аккуратными мелкими движениями — раз... раз... раз... Из горла раздавался тихий булькающий звук: кх... кх... кх... Кто это, кто это?

Но она и так видела, что это был Развалов. Его лицо блестело в свете окна, тёмные вьющиеся волосы прилипли к щекам: кх... кх... кх... Но глаза были не закрыты — они смотрели куда-то вниз, под секретер. Он не переставал так вздрагивать и тихо булькать, и Лялю Гавриловну окатила волна ужаса. Огненной стрелой прилетела мысль: он умирает.

Господи, Господи, он умирает. В доме теперь было так тихо и темно, что отчаянье, казалось, наплыло на Лялю вместе с темнотой. Её охватило чувство, будто она стояла наедине со смертью и в мире не осталось ни дворников, ни постовых, ни других людей — вообще никого, чтобы помочь ей и ему.

Её руки било крупной дрожью — она схватила его за руку и пожала её: пальцы были ледяными.

Кх... кх... кх...

С каждым маленьким рывком он чуть-чуть сползал с дивана. Трясущимися руками она схватила его за плечи:

— Илья Ефимыч!

Кх... кх...

Она не смела коснуться его лица, боялась его немигающих глаз, не отрывавшихся от полного мрака под секретером. Она ещё раз потрясла его за плечи — голова его сползла с подлокотника дивана, и он упал набок. Его плечо под её ладонью дрогнуло, грудь заходила, шея дёрнулась — изо рта брызнуло на диван. Развалов закашлял, и его глаза закрылись. Не думая, Ляля Гавриловна постучала его по спине и отёрла прилипшие волосы с лица — оно пылало.

Он дышал рывками, и при каждом вздохе кисти его рук и ступни слегка подёргивались, как от электрического тока. Воды, воды, надо дать ему воды. Ни секунды не думая, она резко повернулась, выбежала из кабинета, по коридору добежала до самого конца — через дугообразный переход оказалась в большой холодной кухне. Пусто, слуги спали в комнатушке за кухней. Схватила немытый стакан, потом полотенце, потом графин с водой, как полоумная побежала обратно, в голове только одно: он умер, он уже умер. Чуть не зашла в другую комнату, но узнала кабинет по эркеру и секретеру.

Кинулась к дивану — он лежал щекой на диване, рот полуоткрыт, грудь и шея дёрнулись, изо рта выплёснулось на обивку и потекло на паркет. Белый лоб и чёрные волосы освещало из окна. Она схватила его за плечи и хотела усадить — но не могла. Он заваливался набок и тихо вздрагивал под её руками, как заводная игрушка с заканчивающимся заводом.

— Вода, Илья Ефимыч, выпейте воды!

— Илья Ефимыч!

Он умирает, он сейчас умрёт.

Ляля наливает из холодного графина в стакан, из стакан себе в ладонь — и брызжет ему в лицо. Ещё раз в ладонь — на этот раз она оставляет руку на лбу, убирает волосы и слегка шлёпает по щеке: Илья Ефимыч!

В тонком свете его лицо словно из перламутра и мрамора. Voilà une belle mort, вспоминает она из Толстого [фр. вот прекрасная смерть. Слова из романа «Война и мир» Льва Толстого]. Полотенцем она вытирает его рот и грудь, потом обхватывает под мышками и, навалившись всем телом, подтаскивает и прислоняет головой к боковому пуфику дивана. Стакан стучит о его зубы:

— Вода, Илья Ефимыч! Пейте!

Ляля наклоняет стакан и держит вторую руку на его щеке — она неприятно горячая. Только бы не мозговая горячка, думает она. Он же только что был здоров — нет смерти, кроме силы в твоей маленькой руке...

— Илья Ефимыч, пейте!

Он глотает. Только бы не мозговая горячка... Она хватает полотенце и льёт на него из графина, потом кладёт ему на горячий лоб. Щупает его мелко дрожашие руки — они как у мёртвого. Она держит их в пригоршне, наклоняется и дышит на них. Илья Ефимыч!

... Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных... Ляля Гавриловна не заметила, когда начала молиться. Вероятно, уже глубокая ночь. Она, кажется, выпала из оцепенения, пришедшего на смену лихорадочной нервозности. Она всё ещё сжимает ледяные пальцы Развалова. Резкой вспышкой она ощущает прежний испуг. Темнота под секретером за спиной щекочет ей спину.

— Илья Ефимыч! — шёпотом.

Она ощупывает его грудь, затем прижимается ухом и слушает, слушает в темноте. Его спящее лицо не мёртвое. Полотенце сползло до глаз, щека лежит на паутине спутанных тёмных волос.

— Илья Ефимыч! — почти в самое ухо.

Она вдруг думает, что смерть может выйти из мрака под секретером и схватить его. Ляля ни за что на свете не оглянулась бы, и она только сжимает его плечи и наклоняется над ним, чтобы спрятать под собой.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!..

Она так и засыпает, стоя на коленях, со вскинутыми руками, с головой, упавшей ему на запачканный жилет.

... Утром Ляля Гавриловна услышала голоса и смех, кто-то толкнул её, рядом протарахтели шаги, диван качнулся под ней. Ей казалось, что она заснула в красном углу, потому что она стояла на коленях. А потом Ляля резко вспомнила и вскочила.

Никого, диван пуст. Но рядом остались зеленоватые пятна его тошноты, и она знала, что всё было. Она огляделась: перед дверями топали, с улицы покрикивали. Секретер побеждённым врагом стоял, залитый солнцем. Она встала, вышла в коридор.

— Барышня-с, вы из издательских? Там на извозчике одно место остаётся, идите скорей-с, развозят.

Через 10 минут она уже слушала цоканье копыт, стараясь держать спину прямо.

Слепого и глухого выдали его слепота и глухота, — думала она, чувствуя какую-то изгаженность в душе и в нечищеном рту, — он аплодировал невпопад. Если его и вышвырнули, то лишь затем, чтобы от ненужного усердья он не отбил сам себе рук.

СНОСКИ

1 [Mademoiselle (фр.) — мадемуазель, барышня]

2 [M-lle (фр.) — сокращение от мадемуазель]

3 [намёк на журнальную колонку, которую исторически вёл Сементковский в дореволюционном петербургском журнале «Нива»: «Что нового в литературе?»]

LoveYouLikeIDo:

» Глава 2. Не все свечи догорели до подсвечников

***НЕ ВСЕ СВЕЧИ ДОГОРЕЛИ ДО ПОДСВЕЧНИКОВ

А дальше ничего не изменилось и одновременно сильно поменялось. Ляля Гавриловна приходила на службу, выполняла работу: переписывала тексты с правками; помогала наборщику собрать макет, если требовался подручный; бегала за чернилами или разносила записки по адресам, если не хватало мальчиков, или бегала в «Артистическое заведение» за образцами литографий, если оттуда запаздывали и макет «горел».

Но она чувствовала в воздухе слабые разряды молний, когда M-lle Анетта проходила мимо неё или шепталась с другими девушками, когда мальчики передавали ей ответы и когда поэт Никитин, друг Развалова (как говорили, ещё с гимназии), посмотрел на неё, выходя от редактора.

Ляле Гавриловне казалось, что она видит их всех через завесу воды, что их голоса не могут дойти до её ушей, что их жесты смазанны. Та лёгкость, с какой все эти люди общались друг с другом, была для неё непостижима. Если бы она могла достать из кармана нужное выражение лица, понятное им, и носить его, как рождественскую маску, или найти, как находят на мостовой монетки, нужные модуляции голоса, то она бы преодолела завесу и вышла к ним, и спросила бы их, и ответила бы на их вопросы.

Но, видимо, в их и её радио барахлил детектор, и полезный сигнал не доходил, терялся в помехах завесы. У них не было такого фильтра, чтобы различать её волны, а у неё — их. Увы, на обоих концах или стояла тишина, или гудели шумы.

Её детектор всё же пропустил кое-что, когда Никитин, прислонившись к столу, который делили M-lles Аннетта и Lis-Lis, или Лилия Ивановна, младшая из барышень, со смехом превозносил власть юных переписчиц над его бедным сердцем. Воистину он пишет все свои безделицы, лишь чтобы урывать один, один лишь взгляд на барышень, цветущих в садах Г-на Маркса. Если бы не они, ноги его бы не было ни в этом издательстве и ни в каком другом, и даже Развалов его не заставил бы. А что до Развалова, так его Нивские барышни своей красотой подчистую сбивают с ног — натурально, с прошлой вечеринки (тут Никитин подмигнул) того пришлось практически заносить в сани.

Произнося эти слова, Никитин посмотрел на Лялю Гавриловну. И M-lles Аннетта и Lis-Lis тоже повернули головы и посмотрели на неё презрительно, как перелётные гуси на домашнего гуся-подхалима. И тут Никитин со смехом провозгласил мольбу небесам, покровителям несчастных влюблённых, что барышням стоило бы брать пример с тех, кто щедр и расточает свой нектар, коим от души наделила их природа, на бедных трудолюбивых пчёлок-поэтов, кружащих вокруг и изнемогающих от любви.

И M-lle Анетта произнесла с достоинством, как подлинная императрица, что есть щедрые цветы, не закрывающие свои головки все ночи напролёт, а есть такие, какие раскрываются раз в год, и вот их-то нектар получают лишь самые редкие, самые удачливые пчёлки. И Никитин приложился к её ручке и поклялся самыми страшными клятвами, что сей нектар наверняка дарит бессмертие любому испившему и что он сам с детства только и мечтал, что о бессмертии.

А потом раздались шумы, и Ляля Гавриловна почувствовала, что улетает обратно за свою завесу. Если бы она даже крикнула оттуда, её бы не услышали. Но она и не думала кричать. Как упрямый и несообразительный ребёнок, подумалось ей, она молча, наморщив упрямый лобик, принимала наказание за шалость, которой не совершала. И вот другие, более удачливые детки, проносились мимо неё, играя и уже забыв, что сами и нашалили, и прицеливали в неё обидные тычки, и норовили побольнее ущипнуть её, ни на секунду не отрываясь от собственного беззаботного веселья.

Почему она не могла с непосредственным лицом встряхнуться и присоединиться к ним? Тоже нестись в пылу игры, всё на свете позабыв и заставляя их смеяться над своими проказами. Никого не удивила бы хохочущая резвунья, никто не посмел бы выгнать её из круга шалунов, никто не заподозрил бы в ней самозванку.

Никто, кроме неё самой.

Увы, Ляля Гавриловна не знала того языка, на котором могла бы объясниться с издательскими. Да и что объяснять? Она смутно представляла, в чём её мнимая вина. Она знала, что ничем не скомпрометировала себя. Да и как, как, Господи, помилуй! — как скомпрометировать себя на вечере, где рекой лилось зелёное шампанское и хохочущие свободные поэты вызывали Мефистофеля?

Однако почему-то она ощущала себя тем пресловутым несообразительным дитятей, который умудрился сохранить носочки и платьице чистенькими в конце дня и которого прочие замаранные шалуны презрительно ненавидят за подленькую чистоплотность, норовя запачкать ему платьице собственными чумазыми ручками.

Но почему сам Развалов ничего не сказал ей? Она не спала ночами, пытаясь отыскать ответ на этот вопрос. Она знала, что спустя неделю он заходил в издательство, когда её не было на месте. Мучительное волнение охватило её, когда она подумала, что дышит тем же воздухом, каким дышал он какой-то час назад.

Его стихи печатались не каждую неделю, так как журнал стремился удовлетворять самые общие вкусы, и она имела у себя все его номера и часто перечитывала его строки. Сборники Развалова она приобрела все, а «Блики и тени» стал для неё чем-то вроде молитвенника.

Ляля не могла дождаться утра, чтобы вскочить и бежать на работу — где, возможно, она увидит его. Часто она прибегала раньше времени, при каждом вошедшем вскидывала голову, как собака у ворот. Она еле могла усидеть на стуле, жадно прислушивалась к разговорам, пытаясь услышать его имя. Ей иногда не верилось, что он, он живёт в этом же городе, ходит по этим же улицам, видит те же здания и реки, заходит в то же издательство у Обводного. [имеется в виду издательство А.Ф. Маркса, где издавался журнал «Нива», недалеко от набережной Обводного канала в Петербурге]

В такие минуты она словно переставала верить в него, и тогда её сознание бывало угнетено и мрачная пелена окутывала его, как будто плотный туман пожирал Невскую набережную. Обычно так бывало вечерами после рабочего дня, когда он опять не приходил, и она долго шла пешком на чужих ногах, смотрела вокруг чужими глазами, с удивлением слышала в себе новые, чужие мысли.

После этого, придя домой, она должна была поскорее добежать до постели и открыть «Блики и тени», чтобы убедиться в его существовании. Утром, на рассвете, она просыпалась с новой надеждой, как будто новая свеча загоралась взамен погасшей. Воистину той ночью на квартирах Раптенбаума не все свечи догорели до подсвечников — одна, напротив, всё же подхватила пламя языческих солнц от алтаря поэтов.

***

Забудь — мы будем лёгкими, как воздух,

Сам ветер будет саблей в наших ножнах.

Забудь — дай сердцу в пепел раскрошиться,

Летает пепел легче всякой птицы.

А если встретят саблями нас люди?

Тогда бороться ветром с ними будем.

А если разлетится в поле пепел?

Тогда узнай в аду меня, мой светик.

LoveYouLikeIDo:

» Глава 3. Последний день Помпей на Измайловском проспекте

***ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕЙ НА ИЗМАЙЛОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

И вот однажды в пятницу вечером, когда она, собравшись, уже готова была выйти из издательства, её остановили и велели зайти к Г-ну Трепунову, помощнику Г-на Сементковского, следившему за порядком среди служащих обоих полов. Захватите вашу сумку, барышня, сказали ей, заметив, что Ляля Гавриловна хотела оставить портфель на столе.

Она вошла в кабинет Трепунова, где уже сидел некто по фамилии Г-н Рядельников. Кем точно он работал в издательстве, она не знала.

— Вы у нас прошлого года-с выпускница гимназии, — сверил Г-н Трепунов по своей книге, — Эспран Ляля Гавриловна-с. Мне бы хотелось избежать сего разговора, барышня, но мы знаем, что вы регулярно и упорно нарушаете правила, заведённые в нашем издательстве.

Она не понимала. Она ожидала, что он хотел сказать ей что-то насчёт жалованья, которое на днях всем уплатили, а ей почему-то нет.

— Мы знаем, что вы уносите домой то-с, что вам не принадлежит вовсе.

— Это не так, — начала возражать она.

— Так-с, — спокойно и даже вяло сказал Г-н Трепунов. — Я знаю. Вы нарочно приходите позже всех, хотя должны сидеть за своим столом в девять часов утра.

— Но я всегда прихожу раньше 9-ти утра.

— Нет, не приходите-с. Я знаю также, что вы грубите тем, у кого по долгу службы забираете корреспонденцию и прочее-с.

— Как это — грублю?

Неправда его обвинений была так явна, что сама же выдавала себя. Ляле Гавриловне казалось, что вот-вот всё разрешится, уж слишком нарочитой была ложь.

— Обыкновенно грубите-с. Не слушаете, что вам говорят, вырываете почту из рук-с.

— Но я никогда не вырывала...

— Вырывали-с, я знаю.

Как он может знать неправду, то, чего не было, подумала Ляля Гавриловна. Она не успела ответить.

— И вы переписываете себе в тетрадь сочинения наших уважаемых господ поэтов, кои вам не принадлежат, а вот сие уже есть преступление-с, — добавил Трепунов. Ляля Гавриловна заметила, что Г-н Рядельников ни разу не поднял головы и с безмятежным выражением на лице рассматривал лежащую перед ним бумагу.

— Позвольте-с вашу сумочку.

Ляля не соображает, что на это ответить. Это её старый гимназический портфель, которым она продолжает пользоваться и на службе. Трепунов уже ищет в её сумке, выкладывает на стол её вещи. Г-н Рядельников нежно поправляет края у лежащей на столе бумаги.

— Это ваше-с?

— Моё.

О чём это он? Ляля опять озадь завесы. Его равнодушный голос слабо доходит до неё, а её и вовсе ему не слышен.

— А это-с?

— Моё.

— А перьевая ручка-с? Ручка чья-с? Рядельников...

Ляля должна найти какой-то способ показать им, что ручка её собственная — такие подержанные вещи Маркс не выдаёт работницам.

— Моя, моя, — кричит она, но вместо крика выходит бубнящий и тихий ответ, сказанный чужим голосом.

— Правда, ваша-с.

Неясная тревога начинает волновать Лялю Гавриловну. О чём это он? Что он ищет?

— Вынужден сообщить, барышня, что вы больше не сможете работать в издательстве журнала "Нива”.

— Почему? — не понимает Ляля Гавриловна. Она чувствует, что вот-вот потеряет всё, и готова солгать любую ложь, не задумываясь.

— Мне так нравится служить в издательстве, я так полюбила эту работу, — лжёт она, отчаянно утопая в невозмутимости Г-на Трепунова.

— Никак не возможно-с, барышня, прошу подписать тут, — он подталкивает к Ляле разлинованный журнал.

— Но я же ничего не сделала, — упорствует она.

— Подпишите, барышня, всё решено-с.

— Пожалуйста, Г-н Тре...

— Подписать всё равно надо-с.

Она подписывает и уходит. Г-н Рядельников продолжает любовно разглядывать свои руки на столе.

Во вторник Ляле Гавриловне выдали выходной листок, но не остатки жалованья: их удержали якобы в счёт истраченной на Лялю Гавриловну канцелярии и порченного ею имущества.

На выходном листке она увидела дату — 25 мая 1899 года.

Её уволили ещё неделю назад.

LoveYouLikeIDo:

» Глава 4. Тогда узнай в аду меня, мой светик

***ТОГДА УЗНАЙ В АДУ МЕНЯ, МОЙ СВЕТИК

Первой мыслью Ляля Гавриловна подумала, что больше не увидит его.

Тогда узнай в аду меня, мой светик, — потому что враждебные силы определённо вмешались и спутали на поле всё. Весь литературный пепел Петербурга рано или поздно слетался туда — в издательство Г-на Маркса.

Потерянная должность в журнале значила для неё одно — что вражеские сабли оказались сильнее её ветра и что рассеянное в поле уже не собрать, а значит, на новую встречу с ним можно было не надеяться. Тогда узнай в аду меня... Это была катастрофа.

Но следующей её потрясла мысль о маме и дяде Борисе, которым предстояло узнать о её фиаско. О, они, четыре года платившие за курсы гимназии, безропотно отдавшие её добродетель на растерзание соблазнам Петербурга, верившие в её способности, если не в превосходство, в её разумность, блиставшую ярко на тихих улочках их родного города (или так им хотелось думать), но, видимо, не в столице.

Итак, увидимся в аду, мрачно подумала она, упиваясь своим отчаяньем. Ей не с кем было обсудить, потому что в «Ниве» она до последнего дня оставалась одиночкой, которую барышни, давшие друг другу изящно-пошлые французские имена, за глаза называли Хреновой боярыней.

Идея биться лбом в двери других издательств, видеть лица новых Трепуновых и пытаться хвалить шляпки новых Лили и Аннетт отвращала её.

Куда идти? Вольнотрудящейся в Национальную библиотеку?..

Ляля Гавриловна вернулась домой на уже привычных чужих ногах. На столике перед постелью лежали в стопочках бумаги: письменные работы для прогимназисток и гимназисток, рядом для слушательниц-«бестужевок» (как называли студенток питерских женских Бестужевских курсов), промежуточные по полтора рубля и подаваемые на соискание выходной характеристики по два с полтиной. Были и такие, что она выполняла по рублю и даже меньше того, — эти работы она получала не напрямую от испрашивавших помощи в написании, а от некого Гутновича, державшего в своих квартирах целую артель из бывших гимназистов и слушателей.

«Артельщики» Моисея Гутновича выполняли любые заказы: писали для соискателей, для подававших заметки и объявления в журналы; делали переводы, составляли любые письма, прошения и формы; сочиняли тексты шутливых и особых песен для рестораций и кафешантанов. Не отказывался Гутнович и от «вольнолюбских» листовок, так как за них тоже платили.

В прихожей его квартир, где трудилась «артель», всегда был приколот листок: в нём содержались подробнейшие указания, как следует вести себя, если нагрянут городовые. Главным пунктом значилось: отрицать всякое знакомство с самим Гутновичем. Получать жалованье тоже полагалось особым способом: приходить к Гутновичу по одному и ни в коем случае не называть его по фамилии — на случай, если городовые незаметно подслушивают. Сказать надлежало так, и только так: «Привет, Моня, я пришёл за долгом». Тогда Гутнович долго отсчитывал деньги и осторожно выпроваживал «артельщика».

Раньше Ляля Гавриловна приходила каждые две недели — получить расчёт за готовые работы и взять новые. Она почти не тратила — только собирала в жестяную коробочку и прятала под половицу. Теперь она вызвалась стать «артельщицей» на постоянной почве: сидеть в общей квартире за столом и получать не отдельно за каждую работу, а почасовым способом. Это были хорошие деньги, и она сразу мысленно подсчитала, сколько заработает за лето.

В конце дня у Ляли Гавриловны болела спина и в голове стоял лёгкий туман. Но зато она открывала рот, лишь чтобы поздороваться и попрощаться. Иногда у неё даже губы склеивались от многочасового молчанья за столом. Она всегда шла домой пешком, и на это тратилось больше часа, однако ночь всё равно никак не наступала: стоял июнь.

И не было дня, чтобы она не оглядывалась по сторонам: вдруг мимо пройдёт он. Иногда она нарочно шла медленнее или делала ненужный крюк, чтобы задержаться на его улицах.

Про Развалова то и дело печатали: вот литературный обозреватель Метельков поговорил с Разваловым о стихах и его поэтической группе «Астарте» и теперь делился впечатлениями от беседы, от модной поэзии и от Развалова.

Новейший из сборников основателя «Астарте», «Змеиная дорога через ночь», напоминает Г-н Метельков, насчитывает тираж в 5000 экземпляров, а изображённого на фронтисписе автора самым неуклонным читателям предстоит разглядеть из-за клубов папиросного дыма и разнообразно спряжённого слова «ад».

Первый же сборник стихов Г-на Развалова, изданный в Петербурге, едва ли насчитывал тираж в 1000 экземпляров, хоть и имел на фронтисписе (как явное свидетельство грёз о большем тираже) фотографический портрет своего молодого автора, позирующего подле целого человеческого скелета и, как бы от нечего делать, распластавшего ладонь на тазовой кости бедных останков.

Ничуть не удивительно, пишет Метельков, что современную поэзию называют «декадентской». В стихах своих Г-н Развалов то оказывается в аду, то призывает кое-какую отчаянную девицу так же поспешно скончаться, что не может не вызывать опасения в сердцах благочестивых родителей читающих барышень, кои барышни после прочтения ищут не с кем вступить в замужество, а с кем бы, лобзаясь, сойти в ад.

Г-н же Развалов, парируя мне, ставит на вид, что и пушкинская Земфира, лобзаясь то с одним, то с другим, явно сошла, а не воспарила, однако никому не приходит в голову назвать автора декадентом. Да и что возникло раньше: «декадентство» или схождение в ад? — академии наук есть над чем поломать голову. А ища в искусстве смущёнными очами хоть слог один, отмеченный абсолютным духовным здравием, можно изрядно попортить зрение.

По моему же разумению, продолжает возвратившийся из Франции поэт, мысль о схождении в ад не только не нова, но и описана какими-то итальянцами лет 500 назад, а греками и того раньше.

Вряд ли возможно, чтобы Г-н Развалов не слышал в свой адрес обвинений в подстрекательстве к самоубиению, ереси или в порнографическом содержании его вещиц, однако отвергает их все. Мы, утверждает он (имея, несомненно, в виду свой поэтический кружок «Астарте»), не считаем себя ни христопродавцами, ни подстрекателями, а всякий принявший нас за любое из двух позволил фантазии завести себя слишком далеко.

Мы, сообщает основатель «Астарте», желаем лишь от души посмеяться сами и поднять настроение тем, кто приуныл в лучах заката столетия. А что до порнографии в наших стихах, объясняет Г-н Развалов, то представьте себе древнего глашатая на городской площади: прежде чем провозвестить, он трубит в трубу. Так, видно, и мы: не потрубив в трубу порнографии, не провозвещаем.

Мы говорим, пока имеем сказать, утверждает поэт, а не волочимся за славою. Но чем объяснить тогда возникновение порнографических стихов, запрещённых к изданию? У человека, парирует автор «Бликов и теней», имеется орган, чтобы мыслить, и ещё один, чтобы насыщаться; и чтобы любить, человек не оставлен ни с чем. Я о сердце, а вы о чём подумали?

Бог явно тяготел к равенству идей, создавая мужчину и женщину пригодными и к мышлению, и к чревоугодию, и к любодеянию. Мы лишь выбрали одно из трёх и посвятили тому свои стихи. Не покажется ли алчным тот поэт, кто, не в силах выбрать, станет посвящать всем трём враз? Впрочем, не покажется: не припомню, чтобы старого доброго Пушкина упрекали в алчности. Стало быть, мы с нашей умеренностию — невинней ягнят.

Заметив, что Пушкин был уже помянут дважды, Г-н Метельков спрашивает, кого из писавших либо пишущих Развалов принял бы в свою «Астарте».

Пушкину, отвечает тот, в «Астарте» было бы тесновато. А вот многоуважаемого Г-на Майкова мы бы охотно приняли, потому как звучание его слога нам очень близко. Все его переводы я знаю наизусть. Знанием немецкого я не блещу, но, когда «пью вино и хохочу», чувствую себя немного немцем. (Я и не знал, что ты такой заядлый немец, с притворным изумлением отзывается сидящий подле Г-н Никитин. Оба смеются.)

[аллюзия на перевод стихотворения немецкого поэта Генриха Гейне «Ein Weib» («Жена») (1844) Аполлоном Николаевичем Майковым (1821—1897). Перевод без названия был впервые опубликован в журнале «Библиотека для чтения» в 1857 г. под заголовком «Переводы из Гейне».]

Г-на Анненского, продолжает Г-н Развалов, чьи переводы я нахожу безупречными и читал с детства, в «Астарте» ждало бы почётное место. Наутро после всякой дружеской попойки я напоминаю себе, что «двигаться лишняя мука, что горшее зло — суета» (смеётся). На днях я имел честь встретить его и услышать пару вещиц, подготовляемых им для большого сборника переводов из Бодлера. Сборник этот грозит стать каллиграфическою буквицей среди наших наивных каракуль.

[строка из перевода И.Ф. Анненским стихотворения Ш. Бодлера из сборника «Тихие песни», изданного в 1904 г.]

И раз уж для приёма в «Астарте» мы рассматриваем кандидатов не без седин, то не забудем самого Г-на Бодлера, ибо его «Падаль» — большая поддержка для того, в чьих стихах зоилы умудряются разглядеть именно «дохлую лошадь» (снова смеётся).

Наши поэты-отцы обязательно искали бы повинного в смерти лошади — татаро-монгол, или шведов, или дикое помещичество, или несвежее чухонское масло... Я бы выбрал последнее, но теперь, когда 19-ый век на исходе, мы слишком примирились с лошадиной смертностию, чтобы, не допивши стакану, кидаться искать виноватых. Мы ждём, пока лошади сами изволят встать и разобраться со шведами, чухонцами или, на худой конец, с нами...

Так что мы не «народные заступники» (с усмешкою) и писать начинали как из несогласия с писаниями наших литературных отцов, так и стремясь излить восхищение перед теми, кто нам близок, например, французской школой. Не первый год нас перепечатывают для Европы (чему мы бурно рады), и мы шлём общий поклон всем нашим читателям из Старого и Нового Света.

Из петербургских поэтов, продолжает Г-н Развалов, мы признаём талант и Madame Гиппиус, и Г-д Мережковского, Минского и Кузмина, постоянно вертимся с ними в орбитах одних и тех же гостиных, хотя и видим «Астарте» абсолютно самостоятельной группой. Не враждуем мы и с Г-ном Сологубом, распивали графин и с недавно пострадавшим Г-н Фофановым, не без удовольствия читали молодого Г-на Ланга... С Г-ном Величко нас объединяет уважение к нашим общим истокам, но не более. Г-н Бальмонт и московское собрание поэтов вообще пользуются нашим безмерным почтением, о чём мы не устаём сообщать им, когда чокаемся через стол.

В конце Г-н Метельков осведомляется, стоит ли поклонникам поэта, многократно видевшим его во время посещения Москвы в обществе M-lle Суздалевой, ожидать скорого брачного союза.

M-lle Суздалева, многозначительно отвечает Г-н Развалов, как дочь уважаемого учителя московской гимназии Суздалева, давно знакома не только со мной, но и с Г-ном Никитиным, и с моим братом, и со многими нашими друзьями. Она бывает в одном со мною обществе, поскольку сие общество и её тоже: её батюшка с отцом Миши Никитина коллеги. Она уже блистала в одних со мною гостиных, будучи пяти лет от роду, но тогда нас щадили и вопросов не задавали. Так что те, кто посчитал меня её распорядителем, просчитались — я не проношу её в общество под мышкой, как ручного шпица, она везде прекрасно ходит сама.

Г-н Метельков: Напоследок объясните господам читателям, почему им стоит приобрести ваш сборник?

Г-н Развалов: Астартовский сборник слишком тонок для битья мух, а для комаров слишком толст. Не советую. Лучше приобретайте «Маленькую трилогию» Антоши Чехова.

Хотящим всё же приобрести что-то для чтения стоит обратить внимание на стихи Г-на Мережковского: от них в уме заводятся думы, некоторые из коих даже весёлые. Мы, «декаденты», теперь читаем такие вещи с опаской и обязательно запиваем абсентом — для восстанавления равновесия.

Ляля Гавриловна знала, где был дом Развалова. Однажды, повинуясь импульсу, она, вместо того чтобы после Гутновича сразу пойти домой, пошла в сторону Разваловского дома. Идти было неблизко, так как Гутнович сторонился центральных проспектов. Дом оказался на противоположной стороне, через дорогу. Она не перешла и простояла до темноты, чувствуя неловкость и волнение, пока люди обходили её с двух сторон, а лошади норовили обрызгать.

После, возвращаясь в свете фонарей и всё больше спеша, она чувствовала горячий стыд, который жёг ей щёки и поджаривал глаза. Глаза слезились в жаркой дымке позорного чувства, и она спотыкалась, а в конце уже откровенно бежала, чувствуя боль в груди и дыша через рот. В последующие дни она больше ни разу не ходила к дому Развалова.

Так прошло два года.

***

В башне алчности и злобы,

В келье без окна и дверцы,

Где мы заперты до гроба,

Нас согреет твоё сердце.

Я приду к нему из мрака,

Об него смогу согреться,

Если ты не дашься страху

И не спрячешь своё сердце.

В мире есть тепло и радость,

В мире верность есть и вера,

Раз к моей груди прижалось

Сердце, что не охладело.

LoveYouLikeIDo:

» Глава 5. M-lle Bonnet

***M-LLE BONNET

[M-lle Bonnet — (фр.) мадемуазель Шляпка]

За последовавшие 2 года она видела Развалова два раза. Первый раз — в том же году, на похоронах одного известного петербургского гравёра по фамилии Даугель, c мастерской которого имела деловые сношения типография Маркса, печатавшая литографические гравюры в каждом номере «Нивы». Ляля прочитала о предстоящих похоронах в заметке и сразу вспомнила, что слышала фамилию усопшего, пока служила.

В октябре Развалов уже читал на общедоступных поэтических вечерах, но Ляля Гавриловна не пошла: за входной билет надлежало платить полтора рубля, а она не хотела видеться с ним за деньги.

Было начало ноября, и было холодно. На прилюдном прощании собралось порядком народу. Она пришла не одна, а с девицей Танюшей, тоже «артельщицей», с осени переехавшей жить в те же квартиры, где обитала Ляля Гавриловна.

Ляля искала глазами только его. Говорил Сементковский, говорил сам старый Маркс, говорили ученики Даугеля. Потом она увидала его вместе с вечным своим Никитиным и ещё несколькими поэтами, входившими в разваловский кружок «Астарте». Ляля узнала молчуна Секрушева. Поодаль стояли ещё двое: помоложе, по фамилии Мережковский, с постным и отрешённым лицом, и постарше, большелобый, которого звали Минским. Развалов дружелюбно отвечал Минскому, подошедшему что-то сказать ему. Странно, подумала Ляля, этот Минский вроде пишет политические стихи, что у Развалова с ним общего...

Он был другим, чем на гётевском вечере поэзии: простым, деловитым, спокойно смотревшим людям в лицо, прислушивавшимся сквозь шум и кивавшим в ответ на слова. У него, как и у других, покраснел нос и глаза на холоде сильно блестели, как тогда. Курили папироски, и дым летел на толпу, неприятно щекоча Ляле ноздри.

Когда пришла очередь Развалова выступить, он не бросил папироски и читал прямо с ней в руке. Читал он самозабвенно, сразу меняясь, точно не видя никого вокруг. Он то читал сурово, как сфинкс, а то не стесняясь гримасничал на самых, по его мнению, трагических местах, прикрыв глаза и обнажая блеснувшие зубы, а поднятой ладонью поводя в такт словам.

Ветер трепал ему волосы, забрасывая на лицо. Он до последнего не поднимал покрасневшей руки и не убирал пряди с глаз. Закончив читать, он, опустив голову, шагнул назад, как будто отдавая дань уважения усопшему. Ветер опять кинул кудри ему на лицо, но он больше не подымал руки. Потом к нему склонились Никитин и Секрушев, и Ляля разглядела тень улыбки.

Очевидно, ему было глубоко плевать на гравюры Даугеля и ещё глубже — на самого покойного.

***

Тихо! Слышишь шорох, как от ветра?

Смерть гуляет ночью по проспекту.

Слышишь плеск, как плеск волны под бортом?

Смерть пьёт воду из реки у порта.

А как разгорятся шандальеры,

Смерть войдёт чрез арку за портьерой.

— О! скажи, нам будет очень больно?

Не больней, чем в склепе Антигоне.

— Нам отверзнет выси смерти жало?

Мы взойдём наверх, как по кинжалам.

— Ты подашь мне знак пред неизбежным?

Мы уже летим, мой ангел нежный.

Ляля Гавриловна не заметила, что читали другие. Она стала продвигаться правее и ближе к парапету, у которого стояли выступавшие. Она хотела обогнуть толпу и подойти ближе к выезду, чтобы Развалов увидел её. Танюша не знала, чего ищет Ляля, и старалась поспевать за ней.

Ляля едва успела подойти к подъездной площадке, а Развалов с Никитиным уже были там. Никитин сразу узнал её и хотел приложиться к ручке.

— M-lle Bébé! — пошутил он. [фр. bébé – лялечка, малютка]

Ляля Гавриловна вытащила одну онемевшую руку из муфты и протянула не глядя. Ей было неприятно прикосновение мясистого никитинского лица. Его губы казались ей слюнявыми. Она подняла глаза на лицо Развалова.

На неё сошло то же чувство, с каким однажды в детстве она увидала роспись купола в высоком храме. Помнится, лик Спасителя и его распростёртые объятия были повсюду, и она не могла вздохнуть, только слёзы катились по щекам.

Он неожиданно улыбнулся широко, вскинув брови, тоже приложился к ручке, и — Ляля ощутила огромную, благословенную лёгкость. Она тоже улыбнулась открыто, как будто они встретились впервые. Никитин сконфузился и пошутил, что муфты созданы специально не для дам, а для кавалеров: так-де сподручней греть замерзающие на ветру губы о согретые теплом муфт милые ручки. Развалов засмеялся, и она тоже.

— Мне домой идти по проспекту, — сказала она, — и теперь мне боязно, не услышу ли я плеск, как плеск воды у борта.

Все трое опять рассмеялись.

— Я сочту за честь лично предупредить вас пред неизбежным, — с комичной серьёзностью процитировал Развалов собственные строки. Голос у него был грудной.

Танюша подошла и стояла за спиной Ляли Гавриловны.

— Дражайшие барышни, во избежание любых неприятностей на проспектах города я обязан пригласить вас в сей экипаж, достойный возить императорских особ, но сегодня предоставленный в наше распоряжение, — вскричал Никитин.

Правую руку он скруглил над Танюшиным плечом, а левую победоносно устремил в сторону извозчика. И вот Ляля Гавриловна, не успев моргнуть, уже сидела, прижимаясь плечом к Танюшиному плечу и глядя на колени Развалова напротив своих колен. События так стремительно сменяли одно другое, что она не могла вспомнить, какими были губы Развалова на её руке, как он подсадил её в экипаж.

Она вдруг подумала, что они принимают её за coquette [фр. кокетку], за M-lle Аннетту, за модную шляпку, за тёплую муфту, за милые ручки... Они не знали, кто она на самом деле, кто такая Ляля Гавриловна. Они видели в ней барышню — барышень надлежит катать в экипажах, говорить им милые пошлости. Знай они, подумалось ей, что это я, я, продолжали бы они улыбаться так же, как прежде? Или эти улыбки адресованы M-lle Аннетте и её шляпке, а я лишь самозванка и бессовестно краду то, что мне не полагается?

Эти мысли не давали ей слышать Развалова, они роились у неё в голове, как гнус, как мошкара. Она посмотрела перед собой. Развалов, доставши папиросницу, протягивал ей и Танюше. Ляля Гавриловна никогда не курила папирос, но почему-то взяла одну из его рук.

— Обивка в сей колымаге пропахла той несчастной скотинкой, что паслась ещё во времена Бориса Годунова, — весело и неуклюже шумел Никитин, — сколько же придётся выкурить папирос, чтобы выбить запах! Сделаем же от себя всё посильное...

Ляля вдохнула дым папироски, но ничего не почувствовала. Она, видимо, держала её неправильно, потому что Развалов что-то сказал, дрогнув бровями, протянул руку и чуть-чуть поправил её пальцы. Его колени слегка касались её колен на каждой кочке. Никитин что-то спрашивал у Танюши. Адрес?

— Вы больше не бываете на наших вечерах? — спросил Лялю Развалов рассеянно, приоперев голову о руку с папироской.

— Я больше не служу у Г-на Маркса, — ответила Ляля, рассматривая его лицо и руки. Руки были крупными, розовыми — руки разночинца, не дворянина. Лицо тоже порозовело, на волосах были капельки, глаза смотрели на неё невнимательно, он то и дело смеялся словам Никитина, не унимавшегося у него под боком, и отвечал тому и попискивавшей Танюше своим грудным голосом. Достал что-то из кармана, что попросил у него Никитин, и подал ему. Открыл окошечко у себя за спиной и крикнул извозчику.

Он считает меня шляпкой, — мелькнуло в голове у Ляли Гавриловны.

Развалов опять рассеянно поправил её пальцы своей тёплой сухой рукой:

— Вот так, стряхивайте в щёлочку окошка.

Она вздрогнула и бросила в щель целую папиросу. Развалов удивлённо посмотрел на неё.

— Илья Ефимыч, мы уже доехали?

Он не понимал её волнения, не мог знать её мыслей.

— Где мы сейчас проезжаем?

Развалов молча смотрел на неё секунду, потом наклонился к Никитину и что-то прошептал тому на ухо. Тот замолчал на полуслове, кивнул. Развалов, не глядя на Лялю, открыл заднее окошечко и что-то приказал извозчику. Затем поворотился обратно:

— Не извольте волноваться, сударыня, почти доехали. Досаждать вам станем не больше пяти минут, потерпите?

Его густой голос сделал в конце такую модуляцию, что Ляля почувствовала себя глупой. Это она досаждала.

Никитин добродушно похлопал Танюшу по коленке:

— Где-с это я остановился, ma belle Tatiana? [фр. моя прекрасная Татьяна, слова из оперы «Евгений Онегин» на музыку П.И.Чайковского]

Ляля чувствовала себя так, словно между ней и Разваловым теперь были бескрайние леса Сибири. Он продолжал сидеть небрежно, улыбался своему Никитину и писклявой Танюше, выглянул на то, что Никитин только что указал в окне. Ляля не поняла что, прослушала все слова. Она знала только одно: что ей с ним остались считаные секунды, а потом он её высадит. Она оказалась неинтересной шляпкой, шляпкой устаревшего фасона — по ошибке взятой с полки и по обнаружении в зевком отброшенной.

Изнемогая от этой отстранённости, Ляля Гавриловна сидела молча и глупо. Она казалась себе сестрой милосердия, чей пациент умирал у ней на руках. Она держала в руках драгоценный хрусталь, а тот выскальзывал, и вот она уже с замирающим сердцем наблюдала его полёт: вот-вот он коснётся земли, вот-вот... Это напоминало предчувствие смерти, мучительное ожидание неизбежного конца: четыре, три, два...

Ей захотелось крикнуть, лишь бы разрядить невыносимое напряжение. Господи, лучше уж она бы согласилась и поехала с Разваловым, куда он пожелал бы! Пусть, пусть, всё лучше, чем это ожидание казни! Должно быть, что-то изменилось в её осанке, потому что колени Развалова больше не касались её колен на ухабах. И когда она уже почти разжала губы, чтобы умолять его, то экипаж остановился.

Через минуту она уже стояла перед домом, в котором снимала комнату. Танюша нехотя вылезла вслед за ней. Прошумел голос Никитина, ударил в щёки холодный ноябрьский воздух, заржала лошадь. Она не помнила, что сказал ей напоследок Развалов, да и сказал ли? Последние слова перед эшафотом — неужели ей не досталось и этого? Считаные секунды — о! как быстро они пробежали. Разве не мудрый человек написал, что наш мир — худший из возможных миров, ибо всякое наслаждение мимолётно, а за ним следует лишь новая жажда, новый голод...

[искажённая цитата Шопенгауэра из книги «Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа»]

На ватных ногах Ляля Гавриловна вошла в дом и очнулась уже в постели. Полночи её бил озноб, в полусне она была уверена, что упустила, потеряла что-то важное и что теперь уже слишком поздно. Под утро она увидела гнетущий сон, в котором почти не было образов, только давящее настроение приближающейся беды, помешать которой она не могла. Что-то беспрерывно падало, падало, и невозможность предотвратить падение разрывала Ляле Гавриловне сердце. Она в отчаянье чувствовала Танюшины руки у себя в волосах, слышала её голос, но продолжала вновь и вновь переживать это непоправимое падение: нет-нет, Господи, нет-нет... И снова: ради Бога, нет-нет...

Этот день врезался в её память, и ещё долго она содрогалась, вспоминая его и случившееся после.

Она не знала, что из сотворённого ею было хуже всего: то, что она не заинтересовала Развалова, или то, что не поехала с ним. Спустя какое-то время она уже сожалела только о том, что не поехала с ним, что не вывернулась наизнанку, пытаясь развлечь его, лишь бы не закончились те благословенные считаные секунды.

На фронтиспи́се её «Змеиной дороги через ночь» был красивый дагерротипный портрет Развалова. Она обращалась к нему, объясняя ему всё и читая в его глазах, что он её понимает. В те годы книжный разворот был её самым сердечным, самым близким другом.

На другой день квартирная хозяйка изгнала Лялю Гавриловну и Танюшу за «непристойное поведение». Поздним вечером после работы, когда они уже легли, она постучала к ним в комнатку, Танюша открыла, и хозяйка чуть не выволокла обеих, не дав им одеться. Всё случилось при поддержке и восхищении прочих жильцов: те зашли в комнату, трогали вещи, посмеивались над Лялиной ночной сорочкой («Возили б меня в экипажах, я б сорочку не такую срамотную надела.»).

Кто-то стряхнул на пол её перьевые ручки, они покатись, хрустнул под каблуком растоптанный блестящий корпус самой лучшей, подаренной к гимназии дядей Борисом. Смахнули на пол стопочку работ, исписанные листки разлетелись по полу.

— Развели грязь! — хозяйка смела с тумбочки недоеденную с вечера и припасённую на утро Лялину ягодную пастилку, как мусор. На пастилку тоже наступили, раздавили, размазали, замарали рассыпанные бумаги нежно-розовым...

Опозорив их вдосталь, хозяйка оставила их до утра и сама заперла снаружи дверь на ключ:

— Этой ночью не поблудите!

Танюша плакала. Ляля Гавриловна окаменела, а расплакалась, только увидев Танюшины слёзы. Ночью, само собой, не спалось. Собрали вещи, утром сидели на чемоданах, ждали, когда отопрут, но отперли только после 10. Потом искали с Танюшей, где бы оставить вещи, где бы их заселили без поручительства. Опоздали к Гутновичу на полдня, за опоздание вычли из денег за целый день...

LoveYouLikeIDo:

» Глава 6. Фарфоровая девица

***ФАРФОРОВАЯ ДЕВИЦА

«Танюша — поповская дочка, вышей мне узорную сорочку!»

На Никитина нельзя взглянуть без смеха. Вот турок! Если бы все перецелованные ручки взаправду грели ему губы, то сейчас на его губах можно было бы поджаривать телятину. И он вечно без денег — зато всегда сытый, пьяный, здоровый и приголубленный. Он настоял, чтобы заказан был крытый экипаж, а не обычные сани, хотя я почти что уверен: денег у него нет и всё полученное у Маркса прокучено ещё в прошлый вторник.

Я лезу в карман, достаю бумажку и сую Никитину: он заказал — пусть сам расплатится с извозчиком. Не хочу видеть, как этот толстый бирюк начнёт выворачивать карманы и громогласно удивляться, что они пустые. Что за созданье, ей-Богу: и пиюще, и ядуще, и пенязи беруще.

Как сейчас помню наши первые годы в Петербурге: мы ни перед кем не отчитывались и снимали квартиру на двоих подешевле, за пять рублей, лишь бы не брать взаймы. Что мы ели тогда? Даже не помню. А ели ли? Потраченное на хлеб — потраченное впустую. Только шустовский коньячок, только свежая буженина, только гавенеровские сигары, только «чистое искусство». Мы-то скинули университеты и батюшек с плеч и были готовы взмыть в небеса.

Поначалу, впрочем, вместо того чтобы взмыть, мы совали себя в любую щель. Относили написанное по любым адресам, где хоть отдалённо слышали слово «поэзия», относили в еженедельники, в «Новое слово», в издательство Маркса и получали копейки. Мы хотели погромче прокричать наши имена, а нашими стихами поначалу затыкали «дырки» в номере, как паклей. В Петербурге нас никто не знал и мы никого не знали, но так было даже интересней.

Никитин писал некрологи. Он у меня вообще человек боязливой и прекроткой [ставшие крылатыми ироничные слова Цицерона о Катилине, организаторе заговора против Цезаря]. Один неудачник, Фофанов Костик, устал ждать признания, как старая Антиклея устала ждать Одиссея, начал пить по-чёрному и рехнулся. Но я — нет. Я готов был пожевать хлеб и не спешил топиться. Блаженный миг моего собственного полоумия я берёг на конец жизни.

Я не искал тузов, чтобы прятать в рукаве, ибо я не шулер, а игрок. Жизнь такова, как описана в «Одиссее»: ты не можешь стать царём, пока море не вынесет тебя на пустой берег голеньким и облепленным всякой дрянью. Вот и в Петербург меня вынесло вполне голеньким и облепленным. Приняв удары, я хотел накликать дары. Я находился в правильной позиции и был готов обретать взамен утраченного.

Если бы искусство отвергло меня, то я бы... не знаю, стал бы мальчиком на побегушках. Никем бы не стал. Стал лавочником. Так стоит ли ломать голову?..

Когда я прикасался к словам, они превращались в алмазы, в звёзды, в солёный ветер. Когда я окрывал рот, то видел, что люди закрывали свои и слушали. Это чудо, и каждый день я боюсь, открыв глаза поутру, что вдруг за ночь разучился делать чудеса.

Я назвал нас «Астарте», а каждую свою элегию — эпитафией любви. Помню первый вечер моей «славы»: карточек со мной, стоящим подле человеческого остова, распродали больше, чем наших сборников, а мне нечем было ужинать.

Господи, вот иезуит! Никитин своими шуточками доведёт Танюшу-поповскую дочку до того, что она выпрыгнет из экипажа ещё раньше, чем мы доедем. Что только барышни находят в этом семипудовом телёнке? Вот и эта: смотрит Никитину в рот и по ложке глотает все его пошлости. Да что там она — я и сам не могу удержаться, чтобы не прыснуть с каждой его выходки: сей увидавши фильдекос, я загудел, как паровоз! Что, Никитин, что? Ты белены объелся? Придержи свои лапищи, турок! Бога ради!.. [фильдекос — материал для изготовления дамских чулок]

Вторая девушка сидит совсем тихо, только её колени то и дело трогают мои на кочках. Она не умеет держать папиросу и вот-вот сломает её пополам — я протягиваю руку и пытаюсь исправить её птичью хватку. Она разрешает мне касаться её ручки. У неё руки, которые хорошо выходят на портретах: как их ни сложишь — получается форма. Женщины любят держать в таких руках тонкие мундштуки, позируя часами напролёт, даже когда вокруг на расстоянии пятисот метров нет ни одного художника.

Она сама подошла ко мне и заговорила о моих стихах, и она-де боялась идти одна по проспекту, и ручки у неё-де замёрзли в муфте. Мой простяк Никитин сразу загудел, как труба. Барышни уже не гимназистки, но ещё и не кокетки. Вот уж bébés [фр. малютки], как сказал Никитин. Видно, что любят поэзию и теперь будут искренне шарахаться при слове «шандальеры».

Там, на улице, bébé-Ляля хотела поехать со мной, а теперь вот молча смотрит на меня, как на полотно Рембрандта. Она продолжает сидеть так, что наши колени соприкасаются каждую минуту. Глаза у ней горят как в горячке, и личико постепенно становится пунцовым. Ноябрьский ветер покусал её детские щёчки. Я припоминаю, что видел её раз на одном вечере летом или весной. Почему вы больше не ходите на наши вечера, говорю я, чтобы что-то сказать и услышать её голос. Так она служила у старика Маркса... Теперь ясно, почему мы виделись: приглашать маленьких издательских барышень на поэтические кутежи — это добрая традиция.

Её рука — это ручка фарфоровой куклы, только вместо бутоньерки у ней папироска. Вот уж fleur du mal [фр. цветок зла]! Стоило бы издать такую открытку. Становится душно, от непривычки лицо барышни идёт пятнами, и я приоткрываю окошко. Я ещё раз трогаю её ручку — уж не пытаюсь ли оживить фарфоровую куколку рукопожатием? Как у Пушкина, только — фарфоровая гостья... Что это? Её точно током ударило — папироска летит в окно. В чём дело, bébé-Ляля? Так-с, значит, наша куколка ожила.

Она оглядывается, как спросонья: Илья Ефимыч, Илья Ефимыч... Я уж 30 лет и 3 года Илья Ефимыч, даже дольше. А ты думала, я Сальтеадор-разбойник, похититель барышень? Я хоть и пьян, но из хороших дворян. Господи, она и правда гимназистка...

Никитин, говорю я, девица начинает шуметь, поворачиваем оглобли, я сейчас скажу возчику. Моему Никитину не нужно повторять дважды. Всё-таки хорошо, что она уже не служит у старого Маркса: не хватало ещё историй с вопящими барышнями и их отцами. Какое-то впадение в детство, ей-богу.

Девица сдерживается, но я вижу, что её так и подмывает открыть рот: крику быть, как сказал бы царь Пётр. Спасибо только Никитину, чьих лапищ не сумела бы избегнуть даже сарептская вдова: он как ни в чём не бывало продолжает трубить вовсю, вот уж тундряной олень! На него давно пора навесить Екатерининский крест за умение утихомиривать девиц. Ему всё нипочём.

[сарептская вдова — библейский образ крайне благочестивой женщины]

Мы подъезжаем к месту обретания барышень — bébé-Ляля смотрит на меня, как астматик на кокаиновые капли. Да, милая барышня, это ваш дом. А вы что ожидали — пещеру Сальтеадора-разбойника? Я высаживаю её, как самую настоящую куклу. Никитин клянётся, что эта встреча наполнила его доселе пожухлое существование натуральным пленительным счастьем. Она так и остаётся стоять на ветру — выброшенная привередливой хозяйкой кукла, не умеющая сама разогнуть свои фарфоровые ручки и ножки.

Уже через час мы с Никитиным и парой лучших ребят Петербурга, с которыми через неделю поедем выступать в Ригу и Варшаву, пьём шампанское в «Медведе» [модный ресторан в дореволюционном Петербурге], и сидящая на коленях Никитина coquette замечательно умеет сама разгибать свои ручки, если нужно закурить папиросу.

Я зачем-то смеюсь своим и чужим шуткам так, точно месяц жил на необитаемом острове. Мерзкий разговор с редакцией, с издательством и с моим батюшкой — всё после. Шустовский коньяк, свежая буженина, гавенеровские сигары — вместо этого мы пьём французское шампанское и закусываем поцелуями живых, а не кукольных губ.

Позже в ватерклозете горит лампа с красным абажуром. Я опускаю глаза: мои руки, белая чаша — всё красным-красно. Мне становится страшно, и из глаз бегут слёзы.

Вернувшись, я развлекаю себя мыслью, что пушкинский Каменный гость утянул своего неловкого оскорбителя в преисподнюю, а сегодняшней Фарфоровой гостье, чтобы вернуться и утянуть меня, потребуется порядком попыхтеть, дабы разогнуть свои фарфоровые ножки... Зала кружится вокруг меня, и я слышу щебет Никитинского голоса. Право, вот медведь!

***

Фарфоровая девица

Не успеет час рассветный минуть —

Обратились твои губы в глину.

Уж устам не пыхать жаркой кровью,

И навек застыл оскал фарфорный.

О, не будьте бледно-хрупки, перси!

Об пол вриз, моя соловушка, не бейся!

Но перстам не удержать пожатье,

И, фарфорные, они лежат на платье...

Не вздымаются, зажаты в лифе, перси,

И, фарфорное, в груди умолкло сердце.

Глазки не узнают меня боле,

Ручки разогнуться уж не вольны,

И всей страсти и огню моей десницы

Жизнь не внесть в фарфорную девицу.

LoveYouLikeIDo:

» Глава 7 (Начало) Кукла в брючной паре

***КУКЛА В БРЮЧНОЙ ПАРЕ

Вторая встреча выпала на последний день лета следующего года.

В августе Ляля Гавриловна сначала прочитала о смерти Левитана, а через несколько дней узнала, что умер старший брат поэтессы Соловьёвой, Allegro, которую она видела на том незабвенном вечере. Говорили, что он был мудрецом и заживо утопил себя в живице. Наконец, в последнюю неделю лета скончался Ницше.

[живица, терпентин — смолы, выделяющиеся из разрезов на хвойных деревьях и дающие при перегонке скипидар]

Ляля жила с Танюшей, давала несколько уроков и работала у Мони Гутновича. Но иногда ей хотелось, чтобы городовые всё-таки выследили Гутновича и пришли к нему с обыском, и тогда бы она радостно крикнула им: да, я знаю Гутновича!

Одним вечером Ляля Гавриловна заметила, что заполнила свою жестяную коробку. Она пересчитала и от волнения вынуждена была сесть: там было без малого двести рублей.

На другой день, проходя в обед мимо книжной лавки, она увидала, что в новом издательстве «Скорпион» вышел сборник разваловского кружка «Астарте» «Flores mortis» [лат. цветы смерти].

Эти события впоследствии совершенно переплелись у неё в сознании, и, обращаясь к развороту «Бликов и теней», она благодарила его за то, что это он дал ей силы в минуту невзгод.

В тот день Ляля Гавриловна с верной Танюшей пошла подать заявление на Бестужевские курсы, но его не приняли: у Ляли Гавриловны не было родственников в Петербурге, что оказалось обязательным условием для приёма. Ляля Гавриловна этого не знала. Она почему-то почувствовала себя опозоренной и едва различала, что происходило вокруг, когда они после дошли до Невы, перешли по мосту и зашагали по Университетской набережной. Двести рублей в мешочке, спрятанные в портфеле, казались ей тяжелее трёхпудовой гири. Она подумала, что вдруг он, он сейчас увидит её, опозоренную, и в отчаянье отворотила лицо вбок.

Было тридцать первое августа — день смерти Бодлера. Было прохладно, и ветер нёс в лицо искристую влагу. Ляля Гавриловна даже чувствовала удовольствие, и ей хотелось говорить ветру: ну же, ну же, ещё, неужели ты не способен на большее?.. Внутри у неё всё было напряжено и стояло колом, сердце билось часто, она не могла остановиться, чтобы снова и снова не вспоминать вопросы приёмщиков на курсах и свои ответы.

А известна ли вам сумма годового взноса и имеется ли у вас оная, спрашивают они. Проживаете ли вы с родителями? Раз нет, так, стало быть, у своих петербургских родственников? Вынуждены отказать, милостивая государыня, так как проживание курсисток на квартирах и вне надзора семьи совершенно недопустимо-с...

И вот на неё уже не смотрят, как будто она не более чем голубь, случайно залетевший в чердачное окно. Ни единого слова от неё более не ожидается — она чернавка, замарашка, нищенка, холопайка, пахнущая луком и убожеством, вот кто она для них. Ей даже стало тяжело дышать: ярость, унижение, гордость, отверженность — всё соединилось и взорвалось у неё в груди, словно гранату бросили в фекальную яму. И теперь она яростно и зло приветствовала холодный туман у себя на лице, как бы говоря ему: посмотрим, как ты это смоешь своими жалкими силами и имеются ли у тебя оные...

Впереди, около массивных пьедесталов с тяжёлыми сфинксами стояли люди, неслись голоса. Вся в горечи своей свежей обиды, Ляля Гавриловна поворотила голову к реке и в ту же секунду увидела его. У неё аж в голове помутилось, ноги перестали идти, защекотало пальцы рук и ног. Где её настигло, там и осталась стоять.

Из прочих собравшихся ей были внешне знакомы Мережковский и бывшая с ним стройная дама в чёрном — Madame Мережковская, рядом Минский и неизвестный низкорослый господин с плешью и насурмлёнными очами, возведёнными горе. Читал, оперши́сь рукой о пьедестал и держа красивый профиль напротив Невы, молодой человек лет тридцати с русой бородкой и пушистыми усами на волевом лице: это был поэт Брюсов.

Всё в его движении, в квадратных плечах и молодецком повороте корпуса говорило об энергии и духовном здоровье, и была гармония в прикосновении его уверенной руки к четырёхугольному сечению гранита.

В своём теперешнем состоянии духа Ляля Гавриловна без отвращения уловила речь читавшего: живость и сила, ощущаемые в нём, перекликались с её внутренним возбуждением. Но глаза её задержались на выступавшем не дольше чем на миг — они были на нём, на нём одном, стоявшем рядом.

Она даже не заметила обезьяну Никитина, маячившего там же, под сфинксом, подле Развалова. Лицо Ильи Ефимыча светило ей, как маяк, а все прочие лица были в тумане. Ей-богу, она толком не расслышала ни единой строки, произнесённой Брюсовым. Она только взглядом щупала лицо Развалова, как старый слепой отец щупает обеими руками любимое лицо возвратившегося блудного сына. Она боялась не успеть разглядеть его, не успеть заметить всё на нём и запомнить.

Вот он не улыбается, а слушает серьёзно, суя папироску в рот. Вот под цилиндром его тёмные волосы, до плеч, разметались ветром и обсыпаны моросью, как жемчугом. Вот шейный платок у него повязан как прежде, а небрежные руки засунуты в карманы.

Как Брюсов гармонирует с массивностью набережной, так Развалов непринуждённо противоречит ей со своей насмешливостью, с вороньей чернотой непонятно откуда выкопанного старомодного сюртука, с естественной нарочитостью манеры. Он будто говорит камню и людям вокруг: вот мои фантазии из сказки, из тёмного гриммовского леса с колдунами и людоедками, из гулких зал, где вино пьют из чеканных чаш и старых черепов, где из дубовых углов несутся заговоры, где царский сын бросает дворец и становится бардом, где на бледном челе тяготеет проклятье, а поцелуй оживляет погребённого ведьмой царевича... вот для чего поэзия, а вы откуда?.. Вы фабрите усы, вы жуёте говядину, вы ковыряете царапины, оставленные кошкой, и задумчиво размышляете, избавитесь ли к завтрему от расстройства кишечника...

Тут раздались аплодисменты — Брюсова благодарили, ему жали руку, ему говорили, его слушали и ему отвечали. И Развалов улыбнулся — и тоже пожал Брюсову руку, тоже что-то говоря ему. И Ляля Гаврилова вдруг увидела его новыми глазами: никакого гриммовского леса, никаких ведьм, только моложавый петербургский господин, на груди которого ветер растерзал галстучек и который, видимо, говорил своему московскому коллеге что-то очень дружеское и приятное, и оба они смеялись, причём в манере Развалова с людьми она заприметила открытость и даже безыскусность, каких раньше в нём не подозревала.

У него была широкая (кошачья, подумала Ляля) светлая улыбка, обнажавшая зубы. Кивая собеседникам, он деловито, обеими руками, придерживал перед ушами свои пушистые волоса, чтобы их окончательно не растрепал ветер, и этим напомнил ей театрального актёра, придерживающего свой реквизит в буфете, дабы пышные букли парика не окунулись ненароком в рюмку клюквенной водки. Развалов был старше Брюсова, выше и тоньше его и казался рядом с ним тополем подле молодого дубка.

Она не заметила, как подошла ближе и теперь стояла вплотную к собравшимся, окружённым группой зрителей и газетчиков с фотографом. Ляля не удивилась, когда Никитин узнал её и первым шагнул к ней: M-lle Lala! В её имени он сделал акцент на последний слог, произнося на французский манер. Ей почему-то это было неприятно и хотелось как-то оскорбить Никитина, хотя он не причинил ей ничего плохого. Она чувствовала, что может сказать и сделать что-то такое, чего не позволила бы себе в другие дни. Внутри у неё как будто потрескивал огонь.

Брюсов в этот миг обращался к публике и пару раз помянул название «Скорпион». Он обернулся к Ляле Гавриловне, в тот миг поприветствованной Никитиным, и коротко поклонился ей. Лицо её оказалось обуя́нным такой острасткой, что Брюсов не удивился незнакомке, — он и сам был взволнован и разгорячён собственными стихами. Он был таким же, как она, и волны поэзии захлёстывали его так же с головой, как и Лялю. Он как бы сразу узнал её...

Вы будете читать, — только и спросил Брюсов Лялю.

Ей казалось в тот миг, что своим взглядом она может испепелить или обратить в камень, как василиск. Видели ли зрители в ней то, что она ощущала в себе? Кто знает. Но она стала там, где минутами раньше стоял Брюсов, и прочитала «Балладу о ведьме и короле».

***

БАЛЛАДА О ВЕДЬМЕ И КОРОЛЕ

Я юродивой поганой

Проскользну за край равнины.

— Эй, ты кто? Не смей на раны

Мёртвым сыпать хвост мышиный,

С нас и так проклятий станет.

Я как тень проковыляю;

Вереск под ногами хрустнет,

И увидевший отпрянет,

Плюнет в спину, косо взглянет,

Трижды цокнет и забудет.

— То бобылька, станет ночью

Отрезать у павших кудри,

Вынимать у них серёжки,

Целовать у мёртвых губы,

Проклинать их наречённых...

— Ой, такие ходют, ходют...

Норовят стащить младенца...

Возле поля боя бродят,

В крови мёртвой мочат ноги,

Вырезают мёртвым сердце...

Я пришла на эту пустошь,

Услыхав, как воют звери:

Твари, навостривши уши,

Обсуждали бой под дверью,

Лязг мечей и павших туши.

Люди ищут тех, кто выжил,

Вздохи шумны и кряхтенье.

Души, тихие, как мыши,

Воздух пропитали пеньем.

Стынет кровь у тех, кто слышит.

Стынет кровь в моих ладонях,

Трупы спят сном незнакомым.

Белый пар над их телами

Я поспешно собираю,

Прячу в флягу и котомку.

В каждой капле фунт железу,

Чьих отважней — и поболе.

Уж во фляге тонна весу.

Нету сил, обратно к лесу

Волочиться час приходит.

Вдруг нога моя запнулась,

Сердце смолкло, вдруг сорвавшись:

Я почувствовала душу,

Что наградой станет лучшей —

Принц... нет-нет... Король лежащий!

Его кудри разметались,

Кровью слиплись; ищут руки

Что-то, в кулаки сжимаясь;

Сердце биться исстрадалось,

И всё реже, реже стуки.

И в тумане, обметавшем

Всю холодную равнину,

Он звезде подобен яркой

И глаза мои дикарки

Блеском ослепил орлиным.

Знаю блеск мечей тревожный,

Знаю звёздный блеск печальный

Говорят, блеск злата ложный...

То не блеск! — лишь этот можно

Блеском звать и звёзд сияньем!

Ветер! холодить как смеешь

В его теле тёплом раны?

Меч! почто пробил железо?

Овод! ну зачем ты лезешь

По краям царапин рваных?

Вы, глаза! его не видя,

Ну зачем вы открывались?

Ноги! вы зачем ходили

В без него постылом мире —

Грудь! зачем дышать пыталась?

Кто я, где я — не припомню...

Вмиг во мне всё обломилось.

На колени опустилась.

Непонятной мне истомой,

Руки, движими, схватились,

Подтащили ближе флягу

Уст, кончиною сведенных.

Из неё излилась влага,

Пролилась на грудь туманом,

Скрыла профиль заостренный...

Пусть глаза пока закрыты,

Губы ожили и шепчут:

— У меня доспех пробитый...

И спасибо за напиток,

Жажда давит грудь всё крепче...

Воин, воин, пусть не гложет

Жажда грудь твою в доспехе!

Золотой венец возложен

На главу, и стол надёжен

Золотой, отверзни веки!

Видит ветер, видит небо,

Видят каждый холм и камень —

Вир обид твоих исчерпан.

Помни, край за дальним лесом,

Помни, лес! Вы слово дали.

Жизнь в уста твои вернулась,

На висках трепещут вены.

Я чернавка, я дурнушка —

Дай прижаться поцелуем

В первый раз и в раз последний.

Губы солоны и сухи,

Пахнут кровью, конским мылом...

Наклонюсь поближе к уху,

Стисну зубы на обушье:

Понесу здоровым сыном.

... Он меня не должен видеть,

Мне тот взгляд проколет сердце.

Скажут — ведьма приходила,

Мёртвым косы теребила

И смогла украсть младенца.

***

Она окончила читать и видимо никак не могла прийти в себя, никого не замечая вокруг и тяжело дыша, как в забытье или после припадка. Голос у неё резкий. Читала она трагически, вперяясь широко раскрытыми глазами в пустоту, где ей, очевидно, были зримы ведьмы и мёртвые короли из её же стихов. Что ж, как говорится, недурственно.

На ней совершенной погребальной лентой навешен гимназический портфель — мышиный хвост я бы не удивился найти в таком портфеле, — а шляпку она одолжила у мальчика-посыльного. Как и свою брючную пару — так наша гимназистка-то гимназист!

Не стоит надевать такую шляпку и такой костюм, ежели хоть робко уповаешь, что тебе лобызнут ручку: мальчикам ручек не лобзают, им пеняют по тощим задкам. Уж я-то знаю, ибо, хоть сам давно не мальчик, свой афедрон вынужден блюсти по сей день, отражая попытки многих охотников пнуть.