vetter:

» Пробный брак

О браках уже писали, но вот маленькое дополнение. Перенесла из переводимого романа. Показалось, что здесь будет уместнееHandfasting

kerryvaya писал(а):

А ссылка вот:

http://www.e-globus.ru/info/319.html

Цитата:

Пробный брак — замечательное изобретение человечества, кстати, далеко не новое во многих даже христианских странах он существовал давным-давно, например, в средневековой Шотландии был такой обычай: молодые люди объявляли себя перед свидетелями мужем и женой и жили совместно в течение года. Такая женитьба (“handfast”) считалась абсолютно законной, если этот брак приносил обоим супругам удовлетворение или рождался ребенок, то они потом проходили через обряд церковного венчания, в противном же случае — расходились, и каждый избирал в жизни свой собственный путь.

Цитата:

Среди шотландцев был распространён интересный обычай заключения временных, испытательных браков. Так, на открываемой в день праздника сбора урожая ярмарке на рыночной площади заключались временные браки путём простого “скрепления рук” (hand fasting) . Такой брак продолжался 1 год и 1 день. Парни выстраивались в ряд на одной стороне насыпи, девушки- на другой, и их отцы и матери, собравшись посредине, договаривались о союзах между ними, и брак скреплялся пожатием рук молодых людей. Если же по истечении указанного срока молодые люди решали расторгнуть свой брак, то они вновь приходили на эту же площадь, становились спиной друг к другу (парень лицом к северу, девушка к югу) и расходились в разные стороны уже разведёнными, свободными вступать в новые союзы.

В пограничной области между Шотландией и Англией (Border) на подобных ярмарках настолько часто заключались временные браки, что из окрестных монастырей сюда стали специально направлять монахов, чтобы они давали церковное благословение таким союзам. Иногда и зажиточные шотландцы следовали этому обычаю, чтобы быть уверенными в прочности и счастье предстоящего союза.

Среди шотландцев был распространён интересный обычай заключения временных, испытательных браков. Так, на открываемой в день праздника сбора урожая ярмарке на рыночной площади заключались временные браки путём простого “скрепления рук” (hand fasting) . Такой брак продолжался 1 год и 1 день. Парни выстраивались в ряд на одной стороне насыпи, девушки- на другой, и их отцы и матери, собравшись посредине, договаривались о союзах между ними, и брак скреплялся пожатием рук молодых людей. Если же по истечении указанного срока молодые люди решали расторгнуть свой брак, то они вновь приходили на эту же площадь, становились спиной друг к другу (парень лицом к северу, девушка к югу) и расходились в разные стороны уже разведёнными, свободными вступать в новые союзы.

В пограничной области между Шотландией и Англией (Border) на подобных ярмарках настолько часто заключались временные браки, что из окрестных монастырей сюда стали специально направлять монахов, чтобы они давали церковное благословение таким союзам. Иногда и зажиточные шотландцы следовали этому обычаю, чтобы быть уверенными в прочности и счастье предстоящего союза.

А ссылка вот:

http://www.e-globus.ru/info/319.html

basilevs писал(а):

Впервые узнала о его существовании из любовных романов. Потом узнала, что брачные законы были весьма вольными не только в Шотландии, но и в Англии. Т.е. были периоды, когда церковь не вмешивалась в брак. Исключительно церковная форма брака была узаконена в Англии лишь в 1753 году. До этого времени пожениться можно было просто, обменявшись клятвами. Но что из этого потом выходило? Очень часто все это приводило к скандалам, судебным процессам и искам о расторжении брака. Так что лучше все таки пожениться как положено.

Оказывается и сейчас есть люди, которые исповедуют нео-язычество и заключают браки посредством скрепления рук (Handfasting).

Все гости завязали по ленточке на сцепленных руках новобрачных.

Такой брак может заключаться (в зависимости от произносимой клятвы) "на год и один день, "на всю жизнь", "на века" или "до тех пор, пока длится любовь."

Пары могут ограничится только такой церемонией, а могут подкрепить свой брак законным бракосочетанием.

Такой брак описан Вальтером Скоттом в романе "Монастырь" и упомянут Шекспиром в трагедии "Цимбелин" (акт I, сцена VI).

Handfasting

Девочки, у кого все еще впереди - можете взять на вооружение

Больше традиций хороших и разных! Главное, поднимающих настроение новобрачным и гостям

Представляете, как все к вам ломанутся завязывать свои ленточки

Москвичка:

» Вышивка на бумаге. История перфорированной бумаги для вышивк

Amica писал(а):

Жанна, интересное исследование.

Согласна. Кстати, Амика, и твой материал про балы очень и очень интересен.

Amica писал(а):

Спасибо, что перенесла его в нашу "шкатулку".

И это правильно! Продолжайте, девочки, в том же духе! Память у нас, всё же, девичья... А тут всё сохранится и пригодится.

А я, как и обещала, про вышивку.

Вышивка на бумаге. История перфорированной бумаги для вышивок.

В романах, события которых происходят в XIX в., нередко упоминается вышивка на бумаге. Что же это такое, довольно странно для нашего уха звучащее?

К сожалению, такая основа для вышивки как перфорированная бумага, совершенно незнакома российским рукодельницам, а вот на Западе такую бумагу знают очень хорошо. Как ни странно, её история напрямую связана с историей sampler-ов (семплеров или, в узком смысле этого слова, высказываний). Будучи необыкновенно популярной в конце XIX века, к концу века XX она оказалась совершенно забытой, и лишь в наши дни производство было возобновлено. Предлагаю вам здесь небольшой экскурс в историю.

Свой короткий рассказ я начну издалека. С 1598 года. История утверждает, что именно в том далёком году некий Джан Босток создал самый первый sampler (один из популярнейших видов вышивки крестом на Западе) для украшения костюма, остающийся и до сего времени одним из наиболее любимых видов вышивки, который имеет свою длинную и богатую историю. Постепенно развиваясь, в XVII веке sampler приобрёл сегодняшние черты — вытянутое в длину полотно по периметру расшивается узором, а в центр помещается какое-либо изображение или изречение.

В XIX веке очень большую популярность приобрела вышивка на бумаге. Бумажная канва появилась около 1830 г., вышивали по ней нитками - простыми, шерстяными, бисером, используя различные виды швов.

Наиболее популярный сюжет для подобного рода работ — изречения, которые были, как правило, прямоугольными и размером порядка 10x21 дюйм. Большинство сюжетов в XIX веке выражали чувства и эмоции («Мой милый дом») или относились к религии («Да благословит Бог этот дом»).

К концу ХIХ века вышивка на перфорированной бумаге достигла пика своей популярности. Издавались книги по рукоделию, в которых описывался необычный способ вышивки на бумаге, простой и лёгкий, доступный детям. В работе использовались перфорированные карты (готовые шаблоны) и приём заполнения угла, стежки «крест», «стебельчатый» (для вышивания кривых). Используя минимум средств, любой человек (а главное, дети) смог бы изготовить причудливые сувениры к праздникам.

Первоначально перфорированная бумага выпускалась с дырочками разной плотности на единицу площади. Длина листа не ограничивалась и была подобна рулону ткани. В 1840 году стандартная плотность отверстий составляла 20-24 штуки на дюйм, а ведь большая плотность отверстий — сложный технологический процесс.

К 1860 году количество отверстий на дюйм уменьшилось и составило всего 16-18 штук. Схема изречения или девиза вручную наносилась на бумагу, рукодельнице оставалось лишь вышить её. По большей части буквы напоминали письмо рукой и вышивались полукрестом или гобеленовым стежком. Самые популярные цвета того времени — всевозможные оттенки красной шерсти. Второстепенные элементы выполнялись в виде виноградной лозы и вышивались крестом и полукрестом.

К 1860 году количество отверстий на дюйм уменьшилось и составило всего 16-18 штук. Схема изречения или девиза вручную наносилась на бумагу, рукодельнице оставалось лишь вышить её. По большей части буквы напоминали письмо рукой и вышивались полукрестом или гобеленовым стежком. Самые популярные цвета того времени — всевозможные оттенки красной шерсти. Второстепенные элементы выполнялись в виде виноградной лозы и вышивались крестом и полукрестом.

К 1880 году утомительное ручное нанесение схемы заменило машинное. Технология упрощается и переходит с плотности 16 отверстий/дюйм на 14. В 1860-70 гг. бумага выпускалась шириной 21 дюйм, а размер схемы 10x21 дюйм стал стандартным. Возможно, такой размер схемы обусловлен именно шириной бумаги, а может, такого куска вполне достаточно для самого длинного изречения. В любом случае, схемы именно такого размера начинают доминировать.

К 1880 году утомительное ручное нанесение схемы заменило машинное. Технология упрощается и переходит с плотности 16 отверстий/дюйм на 14. В 1860-70 гг. бумага выпускалась шириной 21 дюйм, а размер схемы 10x21 дюйм стал стандартным. Возможно, такой размер схемы обусловлен именно шириной бумаги, а может, такого куска вполне достаточно для самого длинного изречения. В любом случае, схемы именно такого размера начинают доминировать.

В период с 1880 по 1900 года рисунок на перфорированной бумаге усложняется, он может заполнять уже всю плоскость листа. Фон в таких работах можно было не вышивать. Большинство рукодельниц начинает заклеивать оборот вышивки фольгой, работы становятся более декоративными. Перфорирование переходит на 14-ый размер, а вышивать по бумаге начинают полукрестом и гобеленовым стежком с помощью шерсти, жемчужного хлопка, кручёного хлопка и шёлка. Появляются листы размером 16x20 дюймов и более, кроме надписи «Да благословит Бог этот дом!» на схеме появляется изображение дома. Такие вышивки требовали от рукодельницы всего умения и аккуратности, на которое она была способна.

Существовали и эксклюзивные образцы. За всё это время, а особенно в период с 1860 по 1880 гг., было создано несколько совершенно уникальных работ. Траурный sampler вышивается в память о ком-либо, на нём указывают имя покойного, даты его рождения и смерти, соболезнования. Во время Викторианской эпохи траур был довольно сложной церемонией, поэтому траурные вышивки никого не удивляли. Выбор бумаги в качестве основы для рукоделия объясняется тем, что этот материал был широко распространён и хорошо известен мастерицам.

В 1900-1910 гг. рисунки всё ещё производятся, но уже в гораздо меньших объемах, нежели в период пика своей популярности. Ни о каком былом разнообразии речи уже не идёт, выпускаются только листы 10х21 дюйм с плотностью отверстий 14 штук/дюйм. Рисунок наносится типографским способом цветной краской (преимущественно синей). Качество штамповки падает, былое разнообразие рисунков сходит на нет. И перфорированная бумага исчезает.

В начале 1980-ых годов компания Yarn Tree Designs возобновила производство перфорированной бумаги. Как было замечено выше, большая плотность отверстий на единицу площади требует сложной технической реализации. К сожалению, повторить этот процесс оказалось невозможным, и бумага начала выпускаться только плотностью 14 отверстий на дюйм. Процесс изготовления составляет ноу-хау, стандартными стали листы размером 9x12 и 12x18 дюймов.

Сохранилось множество работ, вышитых на бумажной канве, хоть бумага - менее прочный материал, чем ткань.

Эта антикварная шкатулка сохранилась не полностью. Интересна же она тем, что украшена вышивкой бисером (!) по бумаге. К сожалению, вышивка сверху, на крышке - утрачена, но боковые картины сохранились - только стёкла разбиты.

Эта антикварная шкатулка сохранилась не полностью. Интересна же она тем, что украшена вышивкой бисером (!) по бумаге. К сожалению, вышивка сверху, на крышке - утрачена, но боковые картины сохранились - только стёкла разбиты.

Вышивка по бумажной канве выполнена таким мелким бисером, что просто поражает воображение. Ни одна современная иголка в этот бисер не пройдет! Жаль, что фотография не передаёт удивительный мерцающий блеск бисера, особенно, на вставке «девочка с птицей».

И ещё немного о вышивке на бумаге.

Для людей, близко знакомых с искусством вышивки, не является секретом и техника, называемая изонить. Этот термин принят у нас в России, а в той же Англии - это опять "вышивка на бумаге". Может быть, поэтому вышивку на перфорированной бумаге, широко распространённую в Англии (и в романах

Нитяная графика, изонить (изображение нитью), ниточный дизайн – это графическое изображение, особым образом выполненное нитками на картоне или другом твёрдом основании. Нитяную графику также иногда называют изографика или вышивка по картону. Существует ещё несколько других названий нитяной графики. В качестве основания ещё можно использовать бархат (бархатную бумагу) или плотную бумагу. Нитки могут быть обычные швейные, шерстяные, мулине или другие. Также можно использовать цветные шёлковые нитки.

Термин «ниточный дизайн» (нитяная графика или изонить) используется в России, в англоязычных странах используется словосочетание «embroidery on paper» - вышивка на бумаге или Form-A-Lines - формы из линий, то же самое, но по-французски - broderie sur papier. В немецкоязычных странах - термин «pickpoints».

Нитяная графика как вид декоративно-прикладного искусства впервые появилась в Англии в XVII веке. Английские ткачи придумали особый способ переплетения ниток. Они забивали в дощечки гвозди и в определённой последовательности натягивали на них нити. В результате получались ажурные кружевные изделия, которые использовались для украшения жилища. (Возникла версия, что эти работы были своего рода эскизами для узоров на ткани).

Современные расходные материалы позволяют получать очень эффектные изделия. Наряду с оригинальной техникой исполнения нитяной графики, существует другое направление ниточного дизайна - вышивка на картоне (изонить) теми же приёмами (приём заполнения угла и окружности).

Основные источники: www.krestom.ru ; klk.pp.ru ; www.biser.info

Amica:

Москвичка писал(а):

Кстати, Амика, и твой материал про балы очень и очень интересен.

Мока, спасибо, стараюсь по мере возможности.

Москвичка писал(а):

Память у нас, всё же, девичья... А тут всё сохранится и пригодится.

Москвичка писал(а):

Вышивка на бумаге. История перфорированной бумаги для вышивок.

Какой замечательный материал.

Мока, огромное спасибо!

Очень интересно.

Очень интересно. Москвичка писал(а):

Для людей, близко знакомых с искусством вышивки, не является секретом и техника, называемая изонить.

Я близко знакома и с вышивкой крестом, и с изонитью.

У моих родителей на входной двери висел большой кусок картона, вышитый таким образом.

Вышивала долго, оооочень долго, на занятиях в художественном классе в местном Дворце Пионеров (позже - Центре внешкольной работы).

Lorik:

Москвичка писал(а):

Вышивка на бумаге. История перфорированной бумаги для вышивок.

Спасибо, Мока, очень интересные материалы, я в детстве только мулинэ на ткани вышивала

Москвичка:

Амика, Лорик, какие вы рукодельницы однако! Такая кропотливая работа - не мой удел, я всю жизнь на скоростях. А что касается вышивки, то меня всегда интересовала не техника вышивки, а её тайный, сакральный смысл. Жаль, что здесь не тот формат, а то можно было бы поговорить о русских узорах...

Москвичка:

» Британская армия начала - середины XIX в. Структура, форма

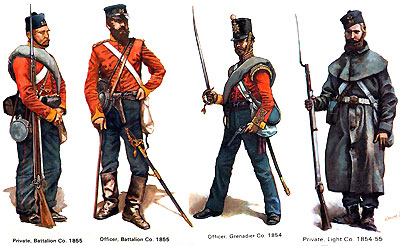

Переводим мы, в основном, с английского. И всякие исторические моменты связаны у нас поэтому чаще всего с Англией. А т.к. сейчас на ЛВН идёт активная работа сразу над двумя романами, события в которых в той или иной мере касаются периода Крымской войны, я решила выложить здесь материал об английской армии начала - середины 19 в.: структура, форма. Надеюсь, поможет при работе над переводами, когда речь пойдёт о военных. Мне, во всяком случае, помогло.Британская армия

Британская армия вступила в эти войны как не более чем собрание корпоративных полков, укомплектованных к тому же не самыми лучшими представителями своей нации на основе “добровольного” найма. Строгая дисциплина, основанная на неизбежности и суровости наказания, позволяла удерживать “красномундирников” (redcoats) в повиновении. При этом дистанция между рядовым составом и офицерским корпусом была наибольшей именно в британской армии, в отличие от других европейских, или как говорили британцы - континентальных армий, что отмечалось многими современниками.

Британская армия вступила в эти войны как не более чем собрание корпоративных полков, укомплектованных к тому же не самыми лучшими представителями своей нации на основе “добровольного” найма. Строгая дисциплина, основанная на неизбежности и суровости наказания, позволяла удерживать “красномундирников” (redcoats) в повиновении. При этом дистанция между рядовым составом и офицерским корпусом была наибольшей именно в британской армии, в отличие от других европейских, или как говорили британцы - континентальных армий, что отмечалось многими современниками.

И лишь реформы, проведенные под руководством принца Фредерика, Герцога Йорка на рубеже столетий, позволили Британской Армии восстановить свою боеспособность и стать достойным противником наполеоновской Франции в ходе Пиренейской компании 1807-1814 годов и в июне 1815 года.

ПЕХОТА:

Пехотные части британской армии на европейском театре военных действий были представлены полками линейной и легкой пехоты, а также специальными стрелковыми частями. Все полки британской армии имели как сквозную нумерацию по старшинству их формирования, так и собственные имена по территориям графств, полковых шефов и т.д.

В целом, британская пехота была упорной как в обороне, так и наступлении. Залповый огонь, производимый развернутыми шеренгами британской пехоты, по своей плотности и скорострельности превосходил все континентальные армии.

Линейная пехота:

Организация и структура:

Британская пехота имела батальонную структуру, что и большинство континентальных армий. Правда, до конца XVIII века практически все пехотные полки британской армии имели одно батальонный состав, что делало неудобным, с тактической точки зрения, их управление во время боя. К 1807 году большая часть пехотных полков перешла на двух батальонный состав.

Все британские пехотные батальоны имели одинаковый 10-ти ротный состав, по 85-100 человек. Основу пехотного батальона составляли восемь так называемых “центральных” или “батальонных” рот. “Фланговые” роты состояли из одной гренадерской или “правофланговой” и одной легкой роты застрельщиков или “левофланговой”.

Гвардия была представлена в британской армии тремя пехотными полками трех батальонного состава: 1-st Foot Guard, Coldstream Guard и 3-rd Foot Guard.

Униформа:

Униформа:

Батальонные роты:

С 1800 г. английская пехота носила короткие однобортные мундиры, покрой которых был схож с австрийскими пехотными мундирами, традиционного для английской армии красного цвета. Красный цвет в сочетании с белым для мундиров и султанчиков на киверах обозначали цвета креста Святого Георгия - покровителя Англии. Реально цвет мундиров нижних чинов (other ranks) был бледно краповым, ближе к кирпичному оттенку, офицерские же мундиры - ярко алые. Воротники и обшлага каждого из полков имели собственный отличительный цвет. Помимо этого каждый из полков имел свой собственный галун, как правило, белого цвета с отличительным рисунком в виде цветных линий, полосок, цепочек и т. п. Галуном обшивался воротник, обшлага и петлицы борта мундира. Петлицы, которых полагалось иметь 8, группировались по одной, по две или по три, симметрично на обоих бортах мундира. В зависимости от традиций полка окончания петлиц могли быть прямыми, заостренными или в форме “бастиона” (пятиугольные). На пуговицах помещался номер полка или другие изображения, собственные для некоторых полков. Погоны, расцветки приборного сукна, по внешнему краю имели пышные, но короткие кисти из белых шерстяных нитей, так называемый “гребешок” (tufts). Подкладка и отвороты фалд мундира были белыми во всех полках.

При полной форме пехотинцы должны были носить белые короткие штаны - бриджи с белыми же чулками, которые были упразднены только в 1823 г. При этой же форме нижние чины надевали черные суконные гетры, застегивавшиеся на металлические пуговицы и закрывавшие ноги значительно выше колен. Белые гетры, использовались только для государственных церемоний. Но наиболее распространенными и практичными были походные штаны-панталоны (overalls) прямого покроя (зимние - серые суконные, летние - белые полотняные), которые солдаты носили во время походов и военных кампаний. Обувью являлись черные башмаки с серыми полугетрами или сапоги с укороченными голенищами, надеваемые под штаны.

Шинели в британской армии появились в середине 1800 года и по покрою были унифицированы практически для всех родов войск. Шинели всех чинов имели пелерины и высокий стоячий воротник. Шинели нижних чинов были однобортными. Цвет их мог варьироваться от темно-серого до сине-серого цвета. Шинель носилась в скатке поверх ранца.

Если мундир британского пехотинца оставался практически неизменным с 1800 по 1815 года, то головные уборы менялись трижды.

В декабре 1800 года “всепогодная и универсальная” треугольная шляпа нижних чинов и унтер-офицеров была заменена новомодной кожаной шапкой - кивером (shako). Кивер изготавливался из черной лакированной кожи и имел цилиндрическую форму высотой 9 дюймов (230 мм), с диаметром верхней крышки 7 дюймов (180 мм). Кивер имел прямой кожаный козырек шириной 2 дюйма (51 мм). Для защиты от непогоды кивер был снабжен кожаным клапаном высотой 3 дюймы (76 мм), который, в нормальных условиях, отгибался вверх и фиксировался на задней стенке при помощи крючков. В передней части кивер украшался небольшим шерстяным султанчиком красно- белого цвета, черной шелковой кокардой и латунной налобной бляхой. Прямоугольная пластина 6 х 4 дюйма (153 х 100 мм) имела штампованное изображение королевской монограммы “GR” и военной арматуры. В некоторых полках это изображение дополнялось полковыми знаками. Конструкция кивера была очень громоздкой, что ощутили на себе пехотинцы во время Египетской компании 1800-1801 годов, и требовала постоянного ухода.

В 1806 году в британской армии вводится новый облегченный вариант пехотного кивера. Он стал делаться из фетра и также покрывался лаком. Высота кивера была увеличена до 10 дюймов (254 мм). Все детали прежнего образца кивера были сохранены. Из-за своей формы эти кивера были прозваны “печными трубами” (stovepipes). Легкая пехота получила аналогичные кивера, но конусообразной формы.

В июне 1811 г. было принято решение о замене киверов английской пехоты новыми, более практичными и элегантными образцами. Уже с мая 1812 года для всех чинов линейной пехоты были введены новые кивера, получившие впоследствии прозвище “бельгийская шапка” (Belgic cap). Это название естественно появилось только после кампании 1815 года, ставшей для англичан символом победы при Ватерлоо. Помимо этого, новый кивер имел и другие не официальные названия: “Portugal shako”, “Wellington shako” и “Waterloo shako”. Реально же новые кивера стали поступать в армию только в 1814 - 1815 годах.

Изготовлялся кивер из черного фетра. Высота цилиндра основной части кивера была уменьшена до 6,5 дюймов (170 мм). Так называемый “ложный налобник” или вертикальный козырек имел высоту около 8 дюймов (210 мм) и был обшит по краю черной тесьмой шириной в 0.5 дюйма (12 мм). В центре налобник украшала латунная бляха 5 х 3 дюйма (140 х 95 мм) с изображением королевской монограммы “GR”, с добавлением в некоторых полках собственно знака или номера полка. Плоский кожаный козырек и задний клапан остались прежними. Султанчик и кокарда переместились на левую сторону. Кроме того, кивер украшал этишкет из белых шерстяных шнуров, оканчивающийся с одной стороны плетеными розетками и кистями. Во всех случаях, кроме парадов и государственных церемоний, кивера, для их сохранности, покрывались непромокаемыми чехлами.

Офицеры пехотных полков с 1800 по 1812 год носили фетровые двууголки украшенные красно-белым перьевым султаном. С 1812 года все офицеры, при строевой форме, должны были носить кивера нового образца.

Фуражные шапки британской армии (fatigue cap), носившиеся всеми нижними чинами вне строя, напоминали русские бескозырки, с добавлением помпончика на тульи. В реальности этот головной убор варьировался от полка к полку, некоторые из них напоминали шапки прусского ландвера (без козырька), либо вообще напоминали, по форме, простой берет. Все они должны были быть синего цвета и иметь околыш красного цвета. Цвет помпона различался по ротам: красно-белый в батальонных, белый - в гренадерских и зеленый - в легких ротах. У офицеров околыш покрывался специальным мундирным (серебряным или золотым) галуном. Как правило, шапки, в свернутом виде, носили под патронной сумкой.

С 1802 г. различия званий унтер-офицеров стали обозначаться нарукавными шевронами. Еще одной отличительной чертой унтер-офицерского состава британской армии было обязательное ношение при строевой форме архаичной 9-ти футовой пики.

В 1808 г. в английской армии было отменено ношение кос и прочей “цирюльни”.

Фланговые роты:

Солдаты фланговых рот (гренадерской и легкой роты) носили мундиры аналогичные батальонным ротам своих полков. При общих полковых отличиях, они различалась между собой по ряду мелких деталей, традиционных для практически всех европейских армий этого периода. Так, например, в большинстве армий для гренадеров характерны детали красного цвета и эмблемы, изображавшие горящие гренадки, а для егерей, стрелков, фланкеров и застрельщиков - детали желтого или зеленого цвета и эмблемы с изображением охотничьего рожка. Соответственно, к описанной выше налобной бляхе киверов в легких ротах могло быть добавлено украшение в виде серебряного охотничьего рожка, а в гренадерских - позолоченной гренадки. Эти же символы могли располагаться и на самой бляхе кивера.

Мундиры солдат обеих фланговых рот имели на плечах располагавшиеся прямо за плечевым швом “крыльца” (wings) красного цвета (в гвардейских полках они были темно-синими). В 1815 году по внешнему краю “крыльцев” были добавлены белые шерстяные валики или короткая бахрома белого цвета. “Крыльца” были покрыты шестью поперечными кусками белого галуна, при этом в гренадерских ротах белой тесьмой обшивался только внешний край “крыльцев”.

Между собой роты различались:

- гренадерские: белый султанчик на кивере и гренада вместо пуговицы в центре кокарды. Офицеры носили обшитые галуном или металлические “крыльца”. Кроме того, в комплект парадного обмундирования британских гренадер входили меховые гренадерские шапки. Однако в полевых условиях они практически не использовались. После 1812 года меховые шапки должны были одеваться лишь при полной форме во время парадов и государственных церемоний;

- легкие роты: зеленые султанчик и шнуры на кивере, а также рожок в центре кокарды. В начале 1815 года из соображения повышения маскировки ношение налобных блях во всех легких полках, ротах и у стрелков (rifles) было отменено. Вместо них в качестве украшения был оставлен их традиционный рожок и номер полка (нечто подобное могло встречаться и раньше в некоторых полках, но в порядке частной инициативы). Офицеры легких рот (до 1812 года) при полевой форме предпочитали носить кивера или гусарские колпаки-мирлетоны.

Шотландские полки (Highlander Regiments):

Шотландские полки, как неотъемлемая часть британской армии, безусловно, заслуживают отдельного внимания. Противоречивое впечатлений от их сокрушительных атак и экстравагантной, с точки зрения других народностей, одежды привело к тому, что за ними, помимо прочих, закрепилось прозвище “дамы из ада” и “амазонки”. Французы, имевшие несчастье видеть их вступление в Париж, прозвали их “британскими санкюлотами”. Не менее колоритно выглядели и волынщики (pipers), выполнявшие в шотландских полках роль барабанщиков. При этом следует понимать, что речь идет о полках шотландских горцев - Highlander Regiment - как их называли в британской армии, укомплектованных жителями горной (Highland) части Шотландии. Полки же набранные в равнинной (Lowland) части Шотландии, своей униформой ни чем не отличались от остальной пехоты и, в лучшем случае, имели в название своего полка слово “Scots”.

Все пятнадцать Highlander Regiments, считавшиеся ударными подразделениями, имели структуру, аналогичную полкам линейной пехоты.

Они носили общепринятую пехотную униформу, но с деталями, имевшими свое происхождение от шотландских военных традиций, возникших в большинстве своем еще в XVII веке. Головным убором в Highlander Regiments служила шотландская шапка (bonnet или feathered bonnet), которая украшалась черным плюмажем из страусовых перьев (высотой около 35 см). В начале века плюмаж состоял всего из 3 -7 перьев, но под влиянием моды к концу наполеоновских войн, “разросся” до такой степени, что шапки шотландских солдат стали напоминать по силуэту медвежьи шапки гренадер, к чему вероятно и стремились их обладатели. Шапка имела околыш “Highland dicing”, с рисунком из зелено-бело-красной клетки. Верх шапки украшал красный помпон (белый у гренадеров), который из-за “перьевой растительности” был практически не виден. Перьевые султанчики, крепившиеся с левой стороны, были красные с белым основанием в батальонных ротах, белые - в гренадерских и зеленые в легких ротах. Крепились они с помощью шелковой кокарды, черного цвета с гренадкой или рожком во фланговых ротах и с мундирной пуговицей в батальонных ротах. Полки, участвовавшие в Египетской компании 1800-1801 годов, носили на кокардах изображение сфинкса из белого металла с надписью “EGYPT”. В ходе Пиренейской войны на шотландских шапках появились съемные кожаные козырьки.

Мундиры в шотландских полках имели укороченные фалды. В остальном, а именно своей конструкцией, полковыми и между ротными различиями, они не отличались от мундиров английских полков линейной пехоты.

Килты (kilts) - знаменитые мужские юбки, которым шотландские солдаты, в каких бы краях они не появлялись, всегда были обязаны множеством колких или наоборот почтительных прозвищ. Килты представляли собой плиссированную (по бокам и сзади) или гладкую, запахивающуюся спереди, юбку. Как уже отмечалось выше, килты носили только горские шотландские полки.

Ткань, из которой изготавливались килты, имела особый для каждого полка клетчатый рисунок, так называемый “тартан” (tartan), принадлежащий одному из многочисленных кланов. В конце XVII века был введен единый для всех полков тип тартана - “Government” (Правительственный). Для этого типа рисунка существовало и другое название: “тартан 42-го”, данное ему по номеру полка - 42-nd Black Watch, старейшего из горских полков, который первым начал носить килты с таким рисунком. Он представлял собой смесь синих, черных и небольшого количества зеленых полос. Иногда, при общем типе тартана, полки различались добавленной в его рисунок тонкой цветной полосой.

Килты носились всеми нижними чинами Highlander Regiment при любой форме.

Офицеры же при строевой форме предпочитали носить обычные серые или синие пехотные штаны (overalls), надеваемые поверх сапог. Иногда их подшивали в шагу кожей, по бокам украшали лампасами (белого или полкового цвета). При этом поверх мундира, точнее за спиной, носили короткий плед (plaid), крепившейся на левом плече.

С килтом носились холстяные чулки (hose) со светло-красными пересекающимися диагональными полосами. На ноге чулки поддерживались красными подвязками. Для защиты от грязи и сырости солдаты надевали поверх чулок короткие серые гетры.

Меховые кошели (sporran) - такая же неотъемлемая принадлежность шотландской военной одежды, носились всеми чинами полков, но только не при строевой форме.

В шотландских полках старшие офицеры были вооружены пехотными саблями. Остальные офицеры, сержанты и волынщики носили традиционные шотландские палаши с большой полусферической гардой.

ЛЕГКАЯ ПЕХОТА

С 1794 года в полках линейной пехоты начали вводиться роты легкой пехоты для ведения стрелкового боя в рассыпном строю. Однако, по примеру многих континентальных армий, в британской армии с 1802 года начинают организовываться отдельные полки легкой пехоты, которые в период боевых действий, должны были обеспечивать бригады и дивизии достаточным количеством стрелковых частей, оставляя при этом легкие роты в составе полков линейной пехоты. К 1807 году в британской армии было уже 7 полков легкой пехоты - 43-й, 51-й, 52-й, 68-й, 71-й и 85-й Light Infantry Regiments, которые были реорганизованы из полков линейной пехоты.

Эти полки своей униформой не отличались от униформы легких рот полков линейной пехоты, но продолжали носить старые фетровые кивера, веденные еще в 1806 году. Кивера были украшены зеленным султанчиком, а вместо налобной пластины - охотничьим рожком. В 71-ом (Glasgow Highland Light Infantry) полку кивера имели околыш “Highland dicing”.

Офицеры полков легкой пехоты в своих мундирах очень часто использовали “гусарские мотивы”, что выражалось в расшивке мундира шнурами, ношении гусарских кушаков, сапог и даже ментиков.

Стрелки (Rifles):

В ходе Наполеоновских войн в европейских армиях стали появляться специальные подразделения легкой пехоты, вооруженные нарезным оружием, предназначенные для ведения стрелкового боя исключительно в рассыпном строю. От стрелков в боевых условиях требовалась храбрость, личная инициатива, умение “маскироваться” на местности и конечно быстрая меткая стрельба.

В 1802 году на базе Experimental Corps of Riflemen сэра Джона Мура (John Moor) был создан 95-й (Rifles) полк - один из самых прославленных полков британской армии, снискавший уважение даже среди врагов благодаря превосходной выучке и боевым качествам.

95-й полк имел полностью зеленую униформу с черным отличительным цветом. Мундиры в полку были двубортными и не имели отворотов фалд. Пуговицы оловянные. Погоны с черными кистями у плечевого шва. Белая выпушка проходила по краям обшлагов и воротнику. Солдаты полка носили темно-зеленые панталоны с короткими черными гетрами.

Головным убором стрелкам служил кивер легкой пехоты образца 1806 года с зелеными султанчиком и кокардой с мундирной пуговицей в центре. Налобная бляха была в виде серебряного охотничьего рожка. На киверах этого полка носился зеленый этишкет, крепящийся под кокардой. Фуражные шапки были черными с белой выпушкой и черным помпоном.

Экипировка стрелков, помимо обще пехотного ранца, сумки и фляги, включала в себя и поясную портупею, на которой носилась черная кожаная сумка для пуль. На перевязи патронной сумки крепился зеленый шнур, на котором висела пороховница. Нижние чины были вооружены штуцерами “Baker” (длина ствола 76 см) и длинными тесаками-штыками (около 60 см) с латунной гардой и черными кожаными ножнами. Амуничные ремни были изготовлены из черной кожи.

Офицеры стрелков 95-го полка носили униформу гусарского типа. Доломаны и ментики (с 3-мя рядами серебряных пуговиц) были расшиты черным шнуром на груди, по спине и задним швам рукавов. Воротник и обшлага были украшены черным шитьем. Ментик с подобными украшениями имел коричневую или серую меховую отделку. При полной форме офицерам полагался темно-зеленый длиннополый мундир с белыми подкладкой и отворотами фалд. На плечах располагались черные “крыльца” с серебряной отделкой. Очевидно, существовало несколько версий офицерских киверов, включая кивера с козырьком квадратной формы. Этишкет на офицерских киверах крепился с левой стороны. Пояса были гусарского типа или шелковые как в линейной пехоте, и в том и в другом случае малинового цвета. При парадной форме офицеры носили обтягивающие темно-зеленые штаны с гусарскими сапогами. В остальных случаях носились пехотные панталоны зеленого цвета, как правило? подшитые в шагу черной кожей. На вооружении офицеров были легкокавалерийские сабли. Амуниция, как и у нижних чинов, изготовлялось из черной кожи. Шинели с пелериной были белого цвета.

Другим, не менее известным стрелковым подразделением, был 5-й батальон 60 -го (Royal American) полка, сформирован еще в 1798. Первоначально батальон сражался в заморских колониях Британской империи, пока в июне 1808 года не прибыл в Португалию, где принял активное участие в Пиренейской компании 1807-1814 года.

Чины батальона имели униформу и экипировку схожую с 95-м (Rifles) полком, с той лишь разницей, что цвет приборного сукна был красным.

ИНОСТРАННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ:

Во время боевых действий, Британская империя, по примеру многих континентальных армий, формировала в составе своей армии многочисленные иностранные подразделения. Наиболее известными среди них были “Королевский Германский Легион” (The King’s German Legion) и “Черный корпус герцога Брауншвейгского” (The Duke of Brunswick’s “Black Corps").

Королевский Германский Легион:

В мае 1803 года французские войска оккупировали Ганновер, курфюрстом которого был британский король Георг III. По инициативе Герцога Кембриджского, началось формирование Королевского Германского Полка из патриотически настроенных ганноверских эмигрантов. В декабре 1803 именным указом короля, полк был преобразован в Королевский Германский Легион. Он был принят на британскую службу под общим командованием Герцога Йорка. К февралю 1806 года легион имел в своем составе 8 батальонов линейной, 2 батальона легкой пехоты (стрелки), 2 полка тяжелых и 3 полка легких драгун, 4 батареи пешей и 2 батареи конной артиллерии.

Королевский Германский Легион принимал участие во многих сражения Пиренейской кампании 1807-1814 годов и в июне 1815 года в битве при Ватерлоо. В 1815 года Королевский Германский Легион был расформирован. Личный состав легиона был использован для комплектования ганноверской армии.

Униформа подразделений легиона соответствовала аналогичным пехотным, кавалерийским и артиллерийским частям британской армии. В деталировке униформы чинов легиона присутствовала аббревиатура “KGL” (King’s German Legion).

"Черный корпус герцога Брауншвейгского”:

Корпус был сформирован в 1809 году по инициативе и на средства Вильгельма Фридриха, герцога Брауншвейгского. В качестве добровольческого корпуса (Freikorp) был принят на австрийскую службу. В мае 1809 года Вильгельм Фридрих предпринял попытки освободить герцогство Брауншвейгское, включенное в 1806 году в состав Вестфальского королевства. После поражения Австрии, он с боями пробился на Север Германии в порт Везер, где 5 августа 1809 года, погрузив на британские корабли остатки “Черной стаи” (Schwarze Schar), эвакуировался в Англию. Корпус был принят на британскую службу и в составе 9 пехотных, 3 егерских батальонов и одного гусарского дивизиона, принимал активное участие в Пиренейской кампании 1807-1814 годов. Личный состав корпуса включал, помимо немцев, хорватов, датчан, голландцев, итальянцев и поляков (военнопленных и дезертиров).

В 1814 году корпус был расформирован. Однако в июне 1815 года, получив известие о возвращении Наполеона, Вильгельм Фридрих во главе возрожденного 7 тысячного корпуса (6 батальонов пехоты, лейб - и авангардный батальоны, один гусарский полк и один уланский эскадрон, две батареи пешей артиллерии) присоединился к армии Веллингтона. 16 июня 1815 года в сражении при Катр-Бра в критический момент поддержал британские части. Его действия во многом спасли армию Веллингтона от поражения, но при этом сам герцог Брауншвейгский получил смертельное ранение. Смерть своего командира и понесенные потери сказались не лучшим образом на боевом духе “брауншвейгцев” и их участие в битве при Ватерлоо было менее чем удовлетворительным

Отличительной особенностью униформы был черный цвет мундиров, давший название самому корпусу, а также изображение “мертвой головы” на киверах.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ АНГЛИИ 1853

(Р. и Т. Дюпюи "Всемирная история войн" изд-во "Полигон" 1998 г.)

Английская армия была сравнительно малочисленной. Она насчитывала в 1855 году 120 тысяч человек пехоты, 10 тысяч кавалерии, 12 тысяч в артиллерии с 600 пушками, причем "ездящая артиллерия" составляла одну пятую часть; инженерных войск было до 2 тысяч человек. Из этих 142 тысяч человек около 32 тысяч находилось в Крыму, около 50 тысяч-в Индии и колониях, а остальные-в Англии. Постоянная армия комплектовалась на основе наемно-вербовочной системы. Кроме постоянной армии, были войска милиции (60 тысяч человек), которые по существующему положению могли использоваться в пределах соединенного королевства или в колониях для замены линейных войск, несущих там гарнизонную службу, но ее нельзя было использовать на чужеземных театрах войны.

Высшим организационным соединением в военное время была дивизия, состоявшая из бригад, в которые сводились полки. Последние, за некоторым исключением, состояли из одного батальона численностью 1 тысяча человек.

В Англии, благодаря высокому состоянию промышленного развития и правильной оценке боевых качеств нарезного оружия, было изготовлено винтовок Минье, усовершенствованных Притчеттом, больше, чем в любой другой стране. Во время боевых действии в Крыму, значительная часть английской пехоты имела на вооружении нарезные ружья. Кавалеристы имели на вооружении сабли и пистолеты.

В Англии, благодаря высокому состоянию промышленного развития и правильной оценке боевых качеств нарезного оружия, было изготовлено винтовок Минье, усовершенствованных Притчеттом, больше, чем в любой другой стране. Во время боевых действии в Крыму, значительная часть английской пехоты имела на вооружении нарезные ружья. Кавалеристы имели на вооружении сабли и пистолеты.

Войска сражались в линейных построениях, на поле боя их тонкие четырехшереножные линии растягивались на 2-3 км. Английские солдаты, за малейшие проступки подвергавшиеся суровым взысканиям, были дисциплинированны и послушны. Английский солдат, когда действовал массами в сомкнутом строю, редко отступал перед неприятелем и почти никогда не терпел полного поражения, когда же он предоставлен самому себе, он неповоротлив, несообразителен и беспомощен. Английская армия, привыкшая пользоваться большими удобствами в условиях казарменной жизни, весьма болезненно переносила лишения, встречающиеся в ходе войны. Особенно страшной для английской армии оказалась суровая Крымская зима.

Офицерские кадры английской армии были плохо подготовлены. Офицерами становились представители господствующих классов путем покупки офицерских дипломов. Действенность британской армии ослаблялась невежеством, как теоретическим, так и практическим, офицерского состава, их образовательный уровень определялся не требованиями службы, а скудным запасом знаний, которым обладал английский "джентльмен". Британский офицер почитал своим долгом во время боя вести своих людей на неприятеля и показывать пример храбрости. Умение же руководить войсковой частью как бы не входило в его обязанности.

Считалось, что удовлетворение потребностей солдат-обязанность специальных правительственных органов. Даже у артиллерийских офицеров, в распоряжении которых была материальная часть первоклассного качества, профессиональная подготовка находилась на низком уровне. Ни одни пушки в мире не давали такого большого отклонения снаряда от цели, как английские.

Считалось, что удовлетворение потребностей солдат-обязанность специальных правительственных органов. Даже у артиллерийских офицеров, в распоряжении которых была материальная часть первоклассного качества, профессиональная подготовка находилась на низком уровне. Ни одни пушки в мире не давали такого большого отклонения снаряда от цели, как английские.

Несмотря на крупные недостатки в тактике, в подготовке офицерских кадров, английская армия в Крымской войне проявила способность доводить каждую кампанию до конца, не достигая, правда, больших успехов, но и не покрывая себя позором. Англичане, имея преимущество в винтовочном огне, в большей степени обладали способностью к упорному сопротивлению.

Англия располагала сильным военно-морским флотом, в составе которого было много паровых судов. Перед Крымской войной ее военно-морской флот имел более 200 судов с 4 тысячами 673 орудиями и насчитывал до 39 тысяч человек личного состава. Линейных кораблей было: парусных-19 и с паровым двигателем-11, фрегатов парусных-50, пароходо-фрегатов-32, мелких судов парусных-67 и паровых-71

Источник: http://on-infantry.narod.ru

Amica:

» Рота, батальон, дивизия, полк...

Москвичка писал(а):

т.к. сейчас на ЛВН идёт активная работа сразу над двумя романами, события в которых в той или иной мере касаются периода Крымской войны, я решила выложить здесь материал об английской армии начала - середины 19 в.: структура, форма. Надеюсь, поможет при работе над переводами, когда речь пойдёт о военных. Мне, во всяком случае, помогло.

Мока, какая же ты умничка! Замечательный подробный материал!

И обязательно пригодится и дальше - не только при переводе этих двух

Но сколько же в тексте ошибок (правописание, пунктуация)!..

Немножко дополню информацию по численности солдат в каждом из воинских подразделений.

Сколько человек в роте, батальоне, дивизии и полку.

(Информация из "Военно-энциклопедического словаря")

Рота — основное тактическое подразделение в армиях большинства государств мира. Оно входит в состав батальонов или полков, но может существовать и как отдельная единица. Роты стали впервые создаваться в Западной Европе в конце XV — начале XVI веков. Численность роты в мирное время достигала 100-150, а в военное — 200-250 человек.

Батальон — основное тактическое подразделение в сухопутных, десантных, береговых и некоторых других войсках. Батальон входит в состав полка или бригады. Батальон может входить и как отдельная войсковая часть в военные соединения и объединения. Первоначально термин «батальон» означал «боевой порядок», но потом стал применяться как название военного подразделения. В русской армии батальоны впервые были созданы Петром I. Они состояли из четырех однотипных рот и входили в состав полка. Численность батальона — до 500 человек.

Дивизия — основное тактическое подразделение в различных видах вооруженных сил. Дивизии предназначены для ведения боя в составе более крупных формирований: армии, корпуса, эскадры. Дивизия обычно состоит из нескольких полков или бригад, частей или подразделений. Впервые дивизии появились в парусных флотах ряда государств в XVII веке как составная часть эскадры кораблей.

Полк — воинская часть, основная административно-хозяйственная единица в вооруженных силах многих государств. По численности боевого состава полк занимает промежуточное место между батальоном и бригадой (дивизией). В зависимости от принадлежности полк может вести общевойсковой бой или обеспечивать отдельные военные действия. Впервые термин «полк» появился на Руси в X веке как название отдельно действующего вооруженного отряда. В странах Западной Европы полки появились в XVI веке, а более широкое распространение получили со второй половины XVIII века.

***** Для справки: *****

Состав воинских подразделений в США:

Отделение — самый мелкий элемент командной структуры армии США. Его численность зависит от выполняемых задач. Обычно в отделении 9-10 солдат, которыми командует сержант.

Взвод — от 16 до 44 солдат. Взводом командует офицер (лейтенант). В состав взвода входит 2-4 отделения.

Рота — 62-190 солдат. Роту образуют 3-5 взводов. Ротой командует капитан.

Батальон — 300–1000 солдат. Состоит из 4-6 рот. Обычно батальоном командует подполковник.

Бригада — 3–3,5 тыс. солдат. Командование бригады проводит самостоятельные тактические операции с участием 2-5 имеющихся или приданных батальонов. Командование осуществляет полковник. Специальные части могут носить название «полк».

Дивизия — 10-15 тыс. солдат. Обычно состоит из трёх бригад. Командование осуществляет генерал-майор.

Корпус — 20-45 тыс. солдат. Корпус образуют от двух до пяти дивизий. Обычно во главе корпуса стоит генерал-лейтенант.

Армия — более 50 тыс. солдат и офицеров. Состоит из двух и более корпусов. Во главе офицер в звании генерал-лейтенанта и выше.

uurta:

» Английская армия начала XIX века

Тоже очень часто встречающаяся тема в ЛР, касающаяся войн с Наполеоном:Надеюсь,что пригодится

Amica:

» Французские вооружённые силы 17-19 вв.

uurta писал(а):

Тоже очень часто встречающаяся тема в ЛР, касающаяся войн с Наполеоном

Люда, спасибо за информацию.

Наверняка пригодится.

И, раз уж мы заговорили про французов...

В Клубе историков-любителей у нас зашёл разговор о сапёрах и их форме, в частности, фартуках...

Я нашла описание формы сапёров армии Наполеона:

Цитата:

Традиционно в саперы брали крупных ребят с густой бородой и усами. Вооружение - топор и мушкетон. Из униформы - фартук, перчатки с крагами и меховая шапка (кольбак в легкой пехоте).

Цитата:

Вооруженные саблей, двумя пистолетами, легким карабином и топорами саперы шли впереди войска и уничтожали все преграды на пути. А фартук нужен был, чтобы не запятнать кровью офицерский мундир.

Чтобы вы представляли, о каком фартуке идёт речь, добавлю картинки:

Это сапёр из английской армии начала 19 века:

Остальные формы английских войск вы можете посмотреть в Клубе историков-любителей.

А это - французский сапёр армии Наполеона:

Думаю, вам будет интересна и другая информация про войска Франции, так что...

Французские вооружённые силы в 17-19 веке.

(Подробное описание по годам и полкам.

И, напоследок, немного про Иностранный Легион.

*****

Абсолютно случайно нашла картинки с униформами французов!

Вот, полюбуйтесь.

Униформа Наполеоновской армии:

(Французская пехота) (к сожалению, только она

Amica:

» Welcome to the club!

Продолжим разговор о мужчинах 19 века и их привычках и пристрастиях?Мока, можно?

Нашла любопытную статью про лондонские клубы.

Welcome to the club!

Арпинэ БАБЛОЯН

Лондон, середина XIX века. В купе поезда едут джентльмен и пожилая леди. Джентльмен достает сигару и собирается её закурить.

— Извините, мэм, — обращается он к своей попутчице, — вы не возражаете, если я закурю?

— Конечно, конечно, — говорит мадам, — чувствуйте себя как дома.

— Хорошо, — вздохнув, отвечает джентльмен, и, помрачнев, убирает сигару обратно в портсигар.

Alma mater

Хотя первый лондонский мужской клуб Уайтс (White’s) был основан в 1693 году, «золотым веком» клубной жизни можно считать век девятнадцатый. Именно в клубах мужчины могли обрести желанный покой, которого не было в идеальном семейном доме Викторианской эпохи. За небольшие деньги джентльмен мог пообедать, почитать и расслабиться в приятной компании таких же как и он джентльменов. В клубах встречались мужчины, которых объединяли общие интересы, хобби или профессия. В Лондоне того времени можно было встретить самые разнообразные клубы — начиная Грандиозным Обществом Бифштексов и заканчивая Клубом Самцов. Были клубы для альпинистов, актёров, журналистов, интеллектуалов. А к концу века появились даже клубы для женщин. Но не о них пойдет речь.

Исследователи клубной культуры утверждают, что мужской клуб (определяемый словарём Джонсона как «собрание приятных собеседников в определенных условиях») явился самым важным социальным феноменом Викторианской эпохи. В Лондоне начала XIX века существовало примерно с десяток зарегистрированных клубов, но после битвы при Ватерлоо их количество, а также их влияние на социальную жизнь города, значительно возросло. И хотя существовали клубы и за чертой столицы Туманного Альбиона, их статус был значительно ниже, чем у лондонских заведений. В начале правления королевы Виктории в лондонских клубах состояли исключительно джентльмены, представители аристократии, и в понятие настоящего «члена общества» обязательно входило членство как минимум в одном, а то и в нескольких, клубах.

Никто из представителей торговли, начиная с простых продавцов и заканчивая самыми богатыми дельцами, не мог даже надеяться на членство в этих оплотах привилегий и хороших манер. За шестьдесят лет правления королевы эксклюзивность клубов значительно упала, и рост числа сделал их доступными для тех, кто прежде не считал членство в клубе возможным для себя. Но чем больше становилось мужчин, имевших право на вступление в клуб, тем сильнее было желание прежних «клабменов» отделиться от большинства. Теодор Хук писал о клубах: «Если мужчина любит комфорт и не имеет на него достаточно средств, ему следует пойти в многолюдный Клуб — здесь он найдет самое избранное общество».

Товарищи на вкус и цвет

В случае со многими клубами, их название говорило само за себя: Тревеллерс-клаб (Клуб Путешественников), Университет, Клуб Любителей Скачек, Клуб Яхтсменов и др. Клуб Гаррик (Garrick), названный в честь знаменитого английского актёра XVIII века Дэвида Гаррика, был прибежищем известных журналистов и театральных деятелей, а очередь из желающих вступить туда растянулась на шесть лет. Членство в клубе Будлс (Boodle’s) получали джентльмены нелондонского происхождения, а Крокфордc (Crockford’s) объединял азартных игроков. Славившийся великолепной кухней, этот клуб не просуществовал и полувека. Это было место встреч самых несчастливых знаменитостей, и если бы стены могли говорить, они бы рассказали множество историй о том, как состояние зарабатывалось — или терялось — «лёгким движением руки», одной открытой картой. Герцог Веллингтонский и Талейран были членами этого «престижного ада Викторианской эпохи», несмотря на его незаконность.

Самой популярной игрой считались кости, ставки были невероятно высоки, и по слухам, клуб тратил около двух тысяч фунтов в год только на наблюдения за тем, чтоб игра была честной. Клуб Альфред (Alfred) напротив, был известен своей скучностью и считался прибежищем «страдающих старческим слабоумием тори и выживших из ума сплетников».

Среди политических клубов того времени можно назвать основанный в 1764 году верхушкой партии вигов Брукс (Brook’s), и существующий с 1832 года Карлтон, который являлся и до сих пор остается бастионом партии тори. Ее нынешний лидер Дэвид Кэмерон — член этого клуба. К политическим клубам относились также Клуб Консерваторов и Реформ-клаб. Кстати, именно в Реформ-клаб герой Жюля Верна Филеас Фогг заключил пари, пообещав объехать земной шар за 80 дней. Третья глава романа «Вокруг света за 80 дней» начинается так: «Филеас Фогг вышел из своего дома на Сэвил-роу в половине двенадцатого и, сделав пятьсот семьдесят пять шагов правой ногой и пятьсот семьдесят шесть — левой, достиг Реформ-клуба; постройка этого величественного здания на Пэлл-Мэлл стоила не менее трех миллионов». Реформ-клаб находится в этом здании по сей день.

Ещё один знаменитый клуб — Атенеум (Athenaeum), — считался клубом интеллектуалов. Вот как о нём написал Ф. Р. Коуэлл: «Здесь каждый официант владеет риторикой сократической, а вилки и ножи кладет в порядке математическом». (The very waiters answer you with eloquence Socratical, and always place the knives and forks in order mathematical — пер. автора).

Первоначально «землёй обетованной» для клубов стала улица Сент-Джеймс, на ней находились такие известные заведения, как Уайтс, Артурс, Брукс, Будлс и Какао-три (Cocoa-tree). Со временем ещё одной «клубной» улицей стала Пэлл-Мэлл, на ней располагались Реформ-Клаб, Тревеллерс-клаб и Атенеум.

В клубе Савадж (Savage) одним из правил для включения была грубость. Терпимость к подобному поведению воспринималась как тест на настоящую дружбу. Членам легендарного клуба Диоген (Diogenes) предписывалось не обращать ни малейшего внимания друг на друга. Во многих клубах Вест-энда существовала так называемая «комната странников» для тех, кто не являлся членом или постоянным посетителем клуба. С теми, кто ждал в этой комнате, обычно обращались негостеприимно, а зачастую даже и грубо. Отношение джентльменов к «аутсайдерам» хорошо отражает тот факт, что в 1843 году в клубе Ориентал (Oriental) было решено под «комнату странников» выделить маленькую комнату, примыкающую ко входу в холл, прежде используемую для малых нужд джентльменов.

Дом, который построил…

Фактором, способствовавшим росту числа клубов, было и то, что многие члены клубов приобрели дома за чертой Лондона, и отсутствие надёжных и быстрых транспортных средств часто заставляло их оставаться ночевать в городе.

В середине века, когда коренные лондонцы начали перемещаться подальше от городской суеты, молодые мужчины из предместий, наоборот, переезжали в Лондон. Здешние клубы создавали им атмосферу аристократического дома без обычных неприятностей, свойственных дому семейному. Член клуба считался его совладельцем и, внося умеренную плату за вход и годовое членство, мог жить подобно лорду, даже если его доходы были весьма скромны. Для многих мужчин клубы совмещали в себе все необходимое для восстановления сил, развлечений и отдыха.

Члены даже самых престижных клубов в большинстве своем не были богачами, и только некоторые из них имели доход более тысячи фунтов в год.

Помещения клубов были просторными. На нижнем этаже располагался офис портье, который принимал и вел учет всем сообщениям, карточкам и письмам; там же находилась утренняя комната, кофейная и столовая. Этажом выше были комнаты для рисования, игры в карты, библиотека и кабинеты. Часто там же находилась комната секретаря и зал заседаний. На верхнем этаже, помимо комнат для слуг, часто были биллиардная и курительная комнаты.

К 1860 году самым лучшим из клубов считался Атенеум. Общее число членов достигло 1200 человек, среди них были знаменитости, лица гражданские и военные, духовные и светские, а также представители науки, искусства и коммерции и, наконец, те, кто не принадлежал ни к одному из вышеперечисленного. Среди преимуществ этого клуба была одна из лучших «клубных» библиотек Лондона, где, помимо книг и карт, можно было почитать британские и зарубежные газеты и журналы. Здание Атенеума, построенное по проекту Децимуса Бертона в 1830 году, по праву считается одним из самых элегантных классических зданий в Лондоне.

Все клубы были мужскими по природе своей, женщин там не было, и это позволяло мужчинам вести себя так, как им угодно. С одной стороны, не было необходимости защищать своих супруг от вульгарностей окружающих, с другой — сами они могли позволить себе манеры поведения, недопустимые в светском обществе, и даже в собственном доме. Многим мужчинам, как молодым, так и не очень, клуб заменял дом. Основатель клуба Савадж (Savage) Джордж Аугустус Сала говорил: «Необходимо иметь только собственную зубную щётку и чердак на одной из близлежащих улиц — всё остальное обеспечит вам клуб».

А к 1860 году даже «чердак на одной из близлежащих улиц» перестал быть необходимостью, так как некоторые клубы начали предоставлять спальные комнаты для своих членов, в особенности для тех, кто жил вне города и, оставаясь в Лондоне, предпочитал переночевать в клубе, а не в отеле. В эпоху, когда семья почиталась как нечто святое, естественной была критика в адрес клубов. Говорили, что клубы пропагандируют отрицание домашних обязанностей женатых мужчин, а неженатых обрекают на вечную холостяцкую жизнь. С другой стороны, для холостяков клубы были, в некотором роде, благом. Многие считали, что они уберегают молодых мужчин от неприятных последствий поспешной женитьбы и, одновременно, сдерживают их от распутного образа жизни.

Скорее всего, популярностью своей клубы были обязаны недостатку суеты, возможности свободно говорить, курить, пить и храпеть в обычной повседневной жизни мужчин. Клуб был, своего рода, побегом от проникающего влияния порядочной женщины. «Бывалые» клабмены восставали против эстетических нововведений, таких, например, как картины на стенах, считая их немужскими.

Клубы заметно отличались друг от друга по качеству подаваемой еды, но не по её цене. Обед в клубе обходился на порядок дешевле, чем где-либо ещё, и обслуживание было, как правило, превосходным. В определённых кругах репутация клубов сильно зависела от их шеф-повара и качества кухни. Клуб Крокфордс (Crockfords) прославился благодаря их шеф-повару, знаменитому французу Уде (Ude). Но, пожалуй, самым известным из «клубных» шефов стал Алексис Сойер, заведовавший кухней в Реформ-клаб. Он обладал великолепными манерами, всегда одевался с иголочки и носил маленькую бородку. Незадолго до своей смерти — в 1858 году — он открыл образцовую кухню в казармах Веллингтона.

Дело — табак

Хотя табак в тех или иных формах употребляли в клубах в течение всего правления королевы, мода с годами менялась. В ранние годы Викторианского периода наиболее распространён был нюхательный табак (популярен как среди мужчин, так и среди женщин). Члены клубов носили с собой коробку табака и каждая понюшка превращалась в целый ритуал. Курить на улицах джентльмены начали только после Крымской войны. А леди, естественно, не курили сами и не позволяли мужчинам курить в своём присутствии. В середине века во время светских обедов мужчины удалялись выкурить сигару, в то время как женщины поправляли свои туалеты, и именно от этого берёт начало традиция «послеобеденной сигары». Даже в таких бастионах мужских привилегий как клубы, курение стало санкционированным лишь ближе к середине XIX века. В 1841 году в клубе Ориентал гардеробную превратили в комнату для курения. В клубе Уайтс курительная комната появилась в 1845 году, а в Брукс курить в помещениях ниже чердака не разрешалось аж до 1881 года. В 1866 году некоторым курильщикам, среди которых был и принц Уэльский, настолько надоела бескомпромиссность старых членов, что они отделились и основали клуб Мальборо. В большинстве клубов благоприятные условия для курильщиков сильно ограничивались. В 1855 году закрылся Альфредс и считалось, что причиной тому было нежелание некурящих модернизировать курительную комнату и потеря членства её обслуживающего персонала. Но нельзя сказать, что курительные комнаты добавляли клубу ажиотаж. Типичная курительная комната в клубе 1890-х была такой же, как все остальные курительные комнаты — не лучше и не хуже. Мужчины разговаривали, курили, пили и засыпали.

В течение всего правления королевы Виктории, неблагосклонной к курильщикам, курить в публичных местах и на улицах было запрещено. Существует легенда: когда любитель табака король Эдвард взошёл на трон (а произошло это в 1901 году), его первыми словами были: «Джентльмены, можете закурить!» («Gentlemen, you may smoke!»). Эта фраза не только послужила вдохновением для названия бренда сигар, существующего и в наши дни, но и вошла в историю, так что авторы статей наподобие этой всегда считают своим долгом процитировать короля и упомянуть его имя.

Кстати, курение влияло и на моду. В 1900 году появились пиджаки для курильщиков, по-английски smoking jackets. Сегодня смокинг редко ассоциируется с курением, а, скорее, с торжественными мероприятиями, будь то светский раут или собственная свадьба. Приравнивает ли это курение к торжеству — неизвестно. Но образ джентльмена в смокинге за послеобеденной сигарой стал, в некотором роде, символом старой доброй Англии. Таким же, как и мужской клуб, где он находил покой и одновременно обретал волю. А не к этому ли мы все стремимся?

Добро пожаловать в клуб!

*****

Если интересно, я могу продолжить.

Москвичка:

Amica писал(а):

Продолжим разговор о мужчинах 19 века и их привычках и пристрастиях?

Мока, можно?

Мока, можно?

Что за странный вопрос!

Amica писал(а):

— Хорошо, — вздохнув, отвечает джентльмен, и, помрачнев, убирает сигару обратно в портсигар.

Amica писал(а):

«Здесь каждый официант владеет риторикой сократической, а вилки и ножи кладет в порядке математическом». (The very waiters answer you with eloquence Socratical, and always place the knives and forks in order mathematical)

Amica писал(а):

В клубе Савадж (Savage) одним из правил для включения была грубость.

Amica писал(а):

Все клубы были мужскими по природе своей, женщин там не было, и это позволяло мужчинам вести себя так, как им угодно.

Вот отсюда и "Савадж". Да... нельзя мужчин из рук выпускать: дичают!

Amica писал(а):

Курить на улицах джентльмены начали только после Крымской войны.

И чьё это было дурное влияние? Неужто наше?

Amica писал(а):

В течение всего правления королевы Виктории, неблагосклонной к курильщикам, курить в публичных местах и на улицах было запрещено.

Да здравствует королева! И долой Эдуарда.

Amica писал(а):

Если интересно, я могу продолжить.

Ещё один странный вопрос.

Amica:

Москвичка писал(а):

Что за странный вопрос!

Москвичка писал(а):

Ещё один странный вопрос.

Мока, у меня сегодня день странных вопросов.

Москвичка писал(а):

Вот отсюда и "Савадж". Да... нельзя мужчин из рук выпускать: дичают!

Это точно.

Москвичка писал(а):

И чьё это было дурное влияние? Неужто наше?

Не знаю, не знаю...

Люда, пожалуйста. Я рада, что статья пришлась ко двору. Значит, попозже продолжу.

Москвичка:

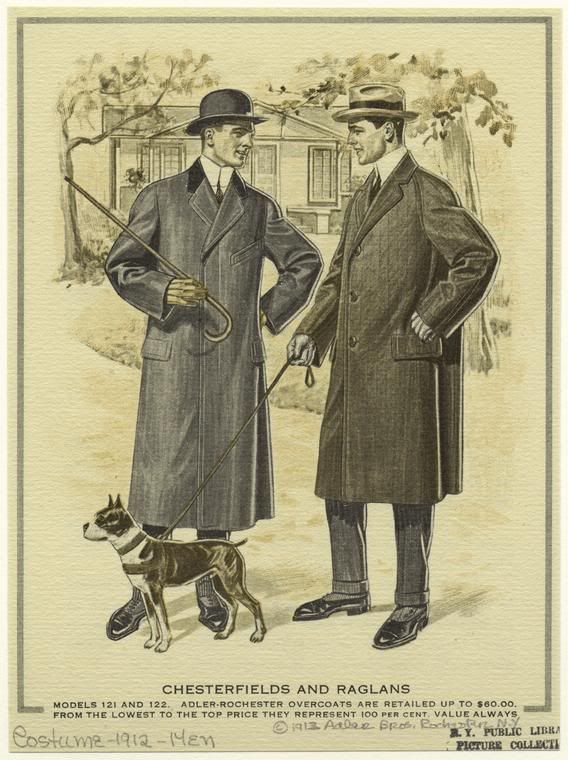

» "Сoat" в значении "пальто"

В своё время одной из причин, побудивших меня создать эту тему (уж не помню, писала ли я здесь об этом), послужило английское словечко coat, перевод которого на русский весьма не однозначен. Чтобы правильно перевести, требуется знание не только английского языка, но и русского (да, да, а именно - этимологии), а также истории моды - как в Англии, так и в России.Обещал тут мне кое-кто заняться изучением этого вопроса, да видно, быт заел - вопросик-то немаленький, времени и сил требует.

Эх, ну да ладно! Попробую кое-что из многого сама написать - может, кого-то и сподвигнет мой пост ответить и провести более серьёзное исследование.

Собственно, лично у меня сложности в переводе это слово вызывает больше всего, когда речь идёт об одежде 19 века. Раньше-то мода не так быстро менялась. И сегодня я хочу поговорить о

ПАЛЬТО

Говорить, конечно, я буду о слове, ну, и немного о предмете, кой это слово обозначает (а как же без него-то?).

Очень часто наши переводчицы переводят coat как пальто. Насколько это правомерно, когда разговор идёт об одежде 19 века? (Замечу сразу, если описывается одежда более ранней эпохи, ни о каком пальто и речи быть не может!). Посмотрим, что говорят нам словари русского языка и примеры из классиков.

Появилось, как вы уже поняли, это слово в русском языке в 19 веке и имело иное, нежели ныне, значение.

В. Даль "Толковый словарь живого великорусского языка" (первое издание 1863 - 1866 гг.):

ПАЛЬТО ср. не склон. франц. весьма неудобное для нас названье верхнего платья, мужского и женского в роде широкого сертука; чапан.

А сюртук, в свою очередь, у Даля — это «кафтан известного, немецкого покроя». Таким образом, словом пальто называли домашнюю (а не уличную, как теперь), комнатную одежду. Поэтому когда у А. И. Герцена в «Былом и думах» мы читаем фразу: «он приехал на званый вечер; все были во фраках и дамы одеты… но он явился в пальто», то это надо понимать так, что отличавшийся рассеянностью Галахов, о котором идет речь, явился на званый вечер в домашнем одеянии, в сюртуке, а не в выходной верхней одежде, как это следовало бы. Сравните у Писемского в романе «Люди сороковых годов»: «Он сам, как и все его гости, был в простом, широком пальто, так что Вихреву сделалось даже неловко от того, что он приехал во фраке»… Опять-таки весьма поучительные примеры для внимательного читателя!

И далее.

Михельсон А.Д. "Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней" (1865 г.):

ПАЛЬТО франц. paletot, древн.-франц. palletoc, исп. paletoque, верхнее платье без рукавов. Верхняя мужская одежда.

Чудинов А.Н. "Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка" (1910 г.):

ПАЛЬТО (фр. рaletot). Верхняя мужская одежда, носившаяся прежде только матросами, а впоследствии и всеми другими.

П. Я. Черных. "Историко-этимологический словарь современного русского языка" (1999 г.):

ПАЛЬТО, нескл., ср.р. - «верхняя одежда с длинными, обычно ниже колен, полами, надеваемая поверх костюма или платья»... В русском языке слово «пальто» появилось во второй четверти XIX в. В 40-х гг. оно было уже широко распространено и нередко встречается в художественных произведениях в значении «домашняя одежда»... Отмечается в словарях с 1847 г. Ср. определение этого слова у Бурдона - Михельсона, 1880 г.: «одежда, вошедшая в употребление в 1838 г., имеющая вид сюртука и составляющая род верхнего платья». Только к концу XIX в. установилось нынешнее значение этого слова.

Так что я бы не советовала переводить слово coat как пальто - для века XIX-ого. Предпочтительнее здесь будет сюртук, который мог быть и чем-то вроде пиджака, и чем-то вроде пальто. Так, В.В. Виноградов в своей "Истории слов" пишет:

В «Воспоминаниях» Ю. К. Арнольда о сюртуке начала XIX в. говорится: «Сюртуков, в нынешнем смысле этого слова, тогда вовсе не существовало; то, что тогда именовалось surtout, действительно служило для надевания ”сверх всего“, следовательно соответствовало нынешнему пальто» (Русск. архив. 1891, № 7, с. 331). Ср. у С. Т. Аксакова в «Истории моего знакомства с Гоголем» (М., 1890): «Сертук в роде пальто, заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Самая фигура Гоголя в сертуке сделалась благообразнее» (с. 16).

Ну, а теперь немного из ИСТОРИИ МОДЫ. Чтобы знать, каким же словом обозначалась в разное время у разных народов одежда, выполняющая функции современного пальто, т.е. что явилось его предшественником.

До века ХХ-ого. То, что сегодня мы можем назвать словом пальто, в средние века было без рукавов, прямоугольное, круговое, полукруговое или формы кругового сектора, с отверстием для головы спереди или на плече. Значительно позже слово "пальто" стало обозначать верхнюю одежду, возникшую из длинного мужского пиджака, с рукавами и застежкой на пуговицы.

Необходимость в пальто существовала у народов, живших в прохладном климате. У славян в древности были кафтаны, армяки.

Армяк - прообраз старинного пальто, которое русский человек надевал в дорогу поверх кафтана. Он был широким и длинным.

Кафтаны - нарядная одежда мужчин и женщин, царей и крестьян. Они могли быть сермяжные (из некрашеного сукна) или из крашенины (цветного холста). Цари и бояре ходили в атласных, шёлковых, парчовых кафтанах. Длинные рукава кафтанов достигали земли и собирались в складки. Концы рукавов заменяли перчатки и муфты. В нарядных кафтанах концы рукавов были с вышивкой канителью, жемчугом и драгоценными камнями. Кафтан из добротного сукна, подбитый шёлком, именовался чуйкой.

Кантуш - существовала такая верхняя мужская и женская одежда из одного куска материи с застежкой сзади.

Каррик, или гаррик - зимнее пальто. Его название происходит, по всей вероятности, от города в Ирландии или от имени известного актера. Каррик имел большой декоративный воротник, закрывающий даже плечи, часто меховой, длина каррика была 10-15 см от земли. Мода на эту тёплую зимнюю одежду распространилась около 1800 года из Англии в остальную Европу. Около 1815 года возник и дамский вариант этого одеяния.

Копар - толстое, длинное кожаное пальто. Таким же термином обозначали жилет без рукавов.

Манто - женская верхняя одежда просторного покроя из ткани или меха, без сквозной застежки. В XVIII веке его шили из бархата или дорогого атласа. Манто не должно было скрывать платья из тонкой ткани, поэтому полы этой роскошной верхней одежды расходились.

Ольстер - обычно двубортное зимнее пальто из чёрной байки с высоким воротником и хлястиком сзади. Название получило от североирландской провинции, где производятся тяжёлые материалы для мужского пальто.

Пальмерстон - пальто, которое сзади плотно прилегало к талии. Моду на него открыл дипломат Пальмерстон.

Спенсер - короткое узкое пальто светлых тонов без пол. Вошло в моду в девяностые годы XVIII столетия (названо в честь лорда Спенсера), когда возникла необходимость в более тёплой верхней одежде. Длинные рукава спенсера заканчивались обыкновенно воронкообразным удлинением, напоминающим рукава XIV столетия. Спенсер надевали на тёмно-синий фрак и мужчины, но оно быстро исчезло из мужской моды, оставшись принадлежностью только женского гардероба.

Редингот появился в Англии в середине XVIII века. Однако в самой Англии этот термин никогда не использовался. Это полупальто произошло от камзола. Оно кроилось без пол и использовалось в качестве одежды для верховой езды.

Редингот использовали не только для верховой езды, но и как универсальную верхнюю одежду для выхода. Редингот делался приталенным, с двойным воротником, лацканами и однобортной или двубортной застежкой. На протяжении XIX века редингот был основным типом верхней одежды. Позднее редингот стали кроить без двойного воротника, но он сохранил прилегающий силуэт и сквозную застежку.

Позже к рединготу присоединяются пальто из шерстяной байки - дафлкот, а также тренчкот.

Реглан - мужское и дамское широкое пальто с пелериной, скроенное так, что рукава составляют с плечом одно целое. Названо по имени английского генерала Ф. С. Реглана (1788- 1855 гг.). Такое одеяние - короткое до колен, с пелериной, полностью закрывающей руки, носил генерал, получивший увечья. Год смерти Реглана - 1855 - стал датой появления нового термина в моде. Позже регланом называют не только фасон пальто, но и форму рукава. Конструкция реглана предполагает нерасчлененность плечевой части и собственно рукава, при этом обычная круглая плечевая пройма исключается. Такой покрой не стесняет движений рук, поэтому его по достоинству оценили в военных ведомствах (во многих армиях реглан используется в качестве форменной одежды).

Сюрко - женская верхняя одежда позднего средневековья (XII-XIV века). Его носили женщины высшего света. Шился из дорогих материалов, часто из меха или на меховой подкладке, без рукавов, с глубокими овальными проймами, иногда ниже пояса, через которые была видна нижняя одежда.

Современное пальто. Существуют разные варианты пальто.

Городское - обычное пальто с рукавом реглан, косо расположенными карманами, может напоминать удлинённый пиджак.

Дорожное пальто шьют преимущественно из верблюжьей шерсти, с завязывающимся поясом, накладными карманами и клапанами. По краям отстрачивают.

Спортивное имеет глухой воротник и высоко расположенные карманы.

Запашное пальто - с поясом прямого или слегка расширенного силуэта. Рукав достаточно свободный, с удлиненной линией плеч. Застёжка отсутствует. Пальто запахивается, как банный халат, и подвязывается широким или среднего размера поясом из той же ткани.

Дафлкот - разновидность пальто с двойными плечевыми деталями, капюшоном, застёжкой на пуговицы-палочки, навесными петлями из кожи.

Эта тёплая, удобная модель распространилась ещё в 1950-е годы. Для неё типичны не только определенные крой, длина и детали, но и вид ткани. Характерна также: прямая, довольно свободная форма, низкая кокетка спереди и сзади, крупные накладные карманы. По традиции используются однотонные шерстяные ткани с начесом. Подкладка - клетчатая шерстяная ткань.

Пальто пардесю (пальто мужского типа). Это одежда классического стиля. Для нее характерны: английский воротник, двубортная застежка, накладные карманы.

Пальто реглан. Существуют две модели: расклешённая с небольшим воротником (для дам) и прямая с поясом (для мужчин и женщин).

Пальто редингот - пальто, плотно прилегающее к груди, застёгивающееся на два ряда пуговиц, с высоким воротником, иногда пелериной, с прямыми длинными рукавами, заканчивающимися обшлагами. Для него характерны: вертикальные линии кроя, отделка бархатом на воротнике и клапанах карманов. Женщины носят редингот, расклешённый от талии.

Тренчкот - с английского "окопное пальто", короткий армейский плащ. Это простое по форме пальто спортивного стиля для мужчин и женщин. Обычно его шьют из лёгкой ткани типа габардина на тёплой пристёгивающейся подкладке. Тренчкот имеет воротник с плотно застёгивающимися лацканами, глубокие карманы, шлицу на спине, пояс, отделку строчкой. Фасон не выходит из моды со времён первой мировой войны.

В XX веке фасоны пальто менялись радикально. Длинные до пят модели сменялись короткими, приталенные дамские модели - прямыми, овальные - каплевидными.

В начале века женщины любили бывать в плюшевых пальто. Днем - в темном, вечером - в светлом. Позже богатые дамы облачились в длинные вечерние пальто из парчи и бархата с дорогим мехом.

В конце 1960-х появились женские брюки в повседневном гардеробе - и это спровоцировало создание новых видов верхней одежды. Пальто шили простые, как мужские рубашки, практичные, как плащи, делали свободными и объёмными с помощью пелерины или накидки, использовали запашную застёжку и вспоминали о халате.

Среди прочих использованы материалы с сайта: http://woman.modnaya.ru

Lorik:

» "Сoat" в значении "пальто". Иллюстрации

Спасибо за материалы Амика, Мока.

Прочитала пост про пальто, очень интересно стало, как они выглядели. Вот, кое-что нашла, предлагаю вашему вниманию

Москвичка писал(а):

Армяк - прообраз старинного пальто, которое русский человек надевал в дорогу поверх кафтана. Он был широким и длинным.

Москвичка писал(а):

Кафтаны - нарядная одежда мужчин и женщин, царей и крестьян. Они могли быть сермяжные (из некрашеного сукна) или из крашенины (цветного холста). Цари и бояре ходили в атласных, шёлковых, парчовых кафтанах. Длинные рукава кафтанов достигали земли и собирались в складки. Концы рукавов заменяли перчатки и муфты. В нарядных кафтанах концы рукавов были с вышивкой канителью, жемчугом и драгоценными камнями. Кафтан из добротного сукна, подбитый шёлком, именовался чуйкой.

Кафтаны - нарядная одежда мужчин и женщин, царей и крестьян. Они могли быть сермяжные (из некрашеного сукна) или из крашенины (цветного холста). Цари и бояре ходили в атласных, шёлковых, парчовых кафтанах. Длинные рукава кафтанов достигали земли и собирались в складки. Концы рукавов заменяли перчатки и муфты. В нарядных кафтанах концы рукавов были с вышивкой канителью, жемчугом и драгоценными камнями. Кафтан из добротного сукна, подбитый шёлком, именовался чуйкой.

Москвичка писал(а):

Каррик, или гаррик - зимнее пальто. Его название происходит, по всей вероятности, от города в Ирландии или от имени известного актера. Каррик имел большой декоративный воротник, закрывающий даже плечи, часто меховой, длина каррика была 10-15 см от земли. Мода на эту тёплую зимнюю одежду распространилась около 1800 года из Англии в остальную Европу. Около 1815 года возник и дамский вариант этого одеяния.

Каррик, или гаррик - зимнее пальто. Его название происходит, по всей вероятности, от города в Ирландии или от имени известного актера. Каррик имел большой декоративный воротник, закрывающий даже плечи, часто меховой, длина каррика была 10-15 см от земли. Мода на эту тёплую зимнюю одежду распространилась около 1800 года из Англии в остальную Европу. Около 1815 года возник и дамский вариант этого одеяния.

Москвичка писал(а):