Увлекаетесь ли вы историей? |

||||||

| да, очень |

|

66% | [ 154 ] | |||

| да, очень я по специальности и по призванию учитель истории |

|

2% | [ 6 ] | |||

| м.ж. очень историческое, поневоле увлечешься |

|

1% | [ 3 ] | |||

| нет, но хотелось бы |

|

4% | [ 11 ] | |||

| По стольку по скольку... |

|

5% | [ 12 ] | |||

| раньше улекалась(ся) |

|

4% | [ 10 ] | |||

| скорее да, чем нет |

|

14% | [ 33 ] | |||

| увлекаюсь историей и немного исторической реконструкцией |

|

0% | [ 1 ] | |||

Всего голосов: 230 Опрос завершён. Как создать в теме новый опрос?

froellf:

» Новогодние традиции. Фестиваль фонарей в Китае

Фестиваль фонарей в Китае Фестиваль фонарей – многовековая китайская традиция. Со времени правления Династии Хань (3-й век до н.э.) фестивалем фонарей заканчивали новогодние праздники. Фестиваль проводится каждый год 15 числа первого месяца в Китайском новом году. Фестиваль фонарей – веселый и красочный праздник. Тысячи людей в этот день выходят на улицу в полнолуние с зажженными фонариками. При свете фонарей кажется, что в праздничных представлениях оживают драконы и львы. Повсюду песни, танцы, не смолкает музыка, а в небо взлетают фантастические по своей красоте фейерверки. В празднике фонарей присутствует романтика, ведь в Китае это еще и день влюбленных. С древних времен фестиваль фонарей был единственным праздником, когда девушкам разрешалось открыто выходить на улицу под присмотром наставников.

Фестиваль фонарей – многовековая китайская традиция. Со времени правления Династии Хань (3-й век до н.э.) фестивалем фонарей заканчивали новогодние праздники. Фестиваль проводится каждый год 15 числа первого месяца в Китайском новом году. Фестиваль фонарей – веселый и красочный праздник. Тысячи людей в этот день выходят на улицу в полнолуние с зажженными фонариками. При свете фонарей кажется, что в праздничных представлениях оживают драконы и львы. Повсюду песни, танцы, не смолкает музыка, а в небо взлетают фантастические по своей красоте фейерверки. В празднике фонарей присутствует романтика, ведь в Китае это еще и день влюбленных. С древних времен фестиваль фонарей был единственным праздником, когда девушкам разрешалось открыто выходить на улицу под присмотром наставников.

Есть интересная легенда о небесных фонариках. В ней говорится, что отпущенные фонарики долетают до небес. Поэтому к ним прикрепляют записочки с пожеланиями и верят, что все эти желания сбудутся. Небесные фонарики изобрели в конце правления Династии Хань. А министр Кун-Мин нашел им применение в качестве связи во время военных действий, которые проходили при трех царствах. Был такой случай, когда фонарики послужили спасению жизни людей: на одну деревушку напали пираты. Большинство жителей укрылись в ближайших пещерах, в горах. Когда опасность миновала, кто-то из жителей, оставшихся в деревне, подал сигнал, что можно возвращаться, выпустив в небо фонарик. Это событие пришлось на 15-й лунный день года. И с тех пор традиция запускать в небо фонарики именно в этот день стала символом мира и радости.

В этот день можно увидеть множество фонариков плывущих по небу и озаряющих ночной горизонт. Верующие считают освобождение небесных фонариков своего рода молитвой за удачу и благословение.

Кульминацией фестиваля служит неподражаемый по своей красоте и грандиозности фейерверк.

На площади устанавливается столько пиротехнических установок, сколько она может вместить. Но всегда остается место для зрителей. Люди должны обязательно соблюдать меры безопасности: надевать одежду с длинными рукавами, длинные брюки, защитные каски и очки. Эти меры предпринимаются во избежание травм от упавших горячих частиц фейерверка. Однако попадание в Вас недогоревшей частички фейерверка считается счастливым предзнаменованием. Эта традиция зародилась очень давно. По легенде, в одной из деревень долго не могли искоренить чуму. И тогда пришла идея построить статую бога, носить ее по улицам селения, жечь благовония и запускать фейерверки. На 15 сутки первого месяца, по истечении 3 дней, во время которых круглосуточно выполнялся этот ритуал, чума исчезла. Поэтому и считается хорошим знаком, если до вас долетит частичка священного огня.

На площади устанавливается столько пиротехнических установок, сколько она может вместить. Но всегда остается место для зрителей. Люди должны обязательно соблюдать меры безопасности: надевать одежду с длинными рукавами, длинные брюки, защитные каски и очки. Эти меры предпринимаются во избежание травм от упавших горячих частиц фейерверка. Однако попадание в Вас недогоревшей частички фейерверка считается счастливым предзнаменованием. Эта традиция зародилась очень давно. По легенде, в одной из деревень долго не могли искоренить чуму. И тогда пришла идея построить статую бога, носить ее по улицам селения, жечь благовония и запускать фейерверки. На 15 сутки первого месяца, по истечении 3 дней, во время которых круглосуточно выполнялся этот ритуал, чума исчезла. Поэтому и считается хорошим знаком, если до вас долетит частичка священного огня.

В основу создания фестиваля фонарей положена еще одна интересная легенда. При дворе императора Ву Ди служила девушка по имени Юаньсяо. Ей хотелось повидать своих родственников, но уйти со службы не представлялось возможным. Тогда она поведала императору, что Бог Огня хочет сжечь все города и деревни, если его немедленно не порадуют огненным зрелищем. Император отдал приказ украсить все дома фонариками и устроить грандиозный фейерверк. Воспользовавшись шумихой празднества, Юаньсяо убежала из дворца и смогла провести немного времени с родными людьми.

Вот так всего лишь с одним праздником в Китае связывают такое огромное количество легенд!

Vlada:

» У ИСТОКОВ ГОСТЕПРИИМСТВА

В связи с праздниками как никогда актуальна тема гостеприимства!У ИСТОКОВ ГОСТЕПРИИМСТВА

Прием гостя безошибочно распознается как типичная этикетная ситуация. Между тем в традиционной куль туре самых разных народов он в высокой степени ритуализован, соотнесен с мифологическими представлениями, играет существенную роль в социальной и экономической жизни. В обществах традиционного типа гостеприимство представляет собой скорее определенный морально- религиозный и социально-правовой институт, а прием гостя развертывается как достаточно сложный ритуал.

Совершенно очевидно, что гостеприимство — сложное явление, имеющее множество функций и допускающее различные интерпретации. На страницах нашей книги мы не сможем охватить его в полном объеме. Для нас важно, однако, осмыслить этот феномен именно в его целостности. Только после того, как отдельные черты гостеприимства получат смысл в общем контексте, можно сравнивать их с соответствующими чертами в современной культуре, выявлять их сходства и различия.

Институт гостеприимства существовал в очень сходной форме у самых разных народов мира: у древних германцев и евреев, у австралийцев и арабов, индейцев и народов Севера. Поразительные совпадения в ритуале приема гостя у народов, удаленных друг от друга во времени и пространстве, конечно, не могут быть случайными, они свидетельствуют об устойчивости неких глубинных структур ритуала, его семантических мотиваций.

В самых разных традициях обязательный, принудитель ный характер имеет трапеза, и гость не может отказаться от нее, чтобы не обидеть хозяев. В этом одно из отличий традиционных обычаев от современных европейских, согласно которым — по крайней мере в принципе — чело век волен есть то и столько, что и сколько ему хочется. Накормить гостя — это обязанность хозяина, так он оказывает честь гостю (слово «потчевать» родственно с «честь» и обозначает, собственно, «оказывать честь, угощая едой и питьем») и в то же время утверждает свою честь демонстрацией щедрости. Застольные обычаи могли быть тяжелы для гостей и в физическом отношении. В XVI в. посольские обеды в Москве длились по 5—6 часов, затягиваясь порой до глубокой ночи. Как и у некоторых других народов, напри мер у абхазов и адыгов, в течение всего этого времени считалось непозволительным выходить из-за стола. многих народов считалось обязательным, чтобы хозяева упрашивали гостей есть.

Каждый знакомый и тем более незнакомый посетитель мог оказаться посланником Бога или самим Богом, принявшим человеческий облик. Русский фольклор наполнен рассказами о том, как Христос ходил по земле. «Раз как-то принял на себя Христос вид странника-нищего и шел через деревню с двумя апостолами», — начинается одна из подобных легенд. Мотив Бога-гостя, отмеченный в греческих и ведийских текстах, восходит, по-видимому, к общеиндоевропейской эпохе. В этом случае, как и во многих других, православие дало нравственно-религиозную санкцию архаическому институту.

Сакральностью гостя обусловлен целый ряд деталей гостеприимства, которым обычно не уделяется должного внимания. Такова, например, безымянность гостя. Во многих традициях не принято спрашивать незнакомого путника о том, кто он и куда направляется, какова цель его приезда. Через определенный обычаем срок он сам может рассказать об этом, но может так и уехать, не назвавшись.

Образы Бога или его посланников могли принимать на себя в определенных случаях и участники ритуалов. Характерен в этом отношении обряд «полазник» — так называют первого посетителя, который приходит в дом на Новый год или на Рождество, причем этим посетителем может быть как человек, так и животное (корова, конь, овца и др.), которое для этого случая специально вводят в дом. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/bayb/05.php

miroslava:

» Даниэле да Вольтерра – «панталонный мастер»

Даниэле да Вольтерра – «панталонный мастер»

Даниэле да Вольтерра – «панталонный мастер»

Не всем известно, что у великой фрески гениального Микельанджело «Страшный суд», которая украшает Сикстинскую капеллу Ватикана, был своеобразный «соавтор» - Даниэле да Вольтерра.

Его настоящее имя - Даниэле Риччиарелли (1509 – 1566), довольно известный художник-маньерист (маньеризм – это направление в искусстве Италии второй половины 16 века, названо так потому, что многочисленные представители этого направления подражали в своих произведениях манере великих титанов Возрождения, особенно таких, как Леонардо, Рафаэль и Микельанджело).

Даниэле Риччиарелли родился в Волтерре (в сегодняшней Тоскане). Учился у художников Содомы, Бальдассаре Перуцци и Перина дель Ваги. В конце 30-х годов 16 века он перебирается в Рим, где попадает в кружок художников, близких к Микельанжело, и по справедливости, считается его учеником и последователем. Последний помогает Даниэле получить должность руководителя работ Ватикана. На этом месте он получает несколько заказов по оформлению внутренних интерьеров Ватикана. В 1549 г. он теряет свое положение руководителя работ и начинает получать пенсию, после чего посвящает себя в основном скульптурным работам.

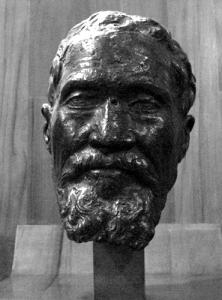

Самая известная работа Даниэле - Снятие с креста (приблизительно 1545) была основана на рисунках Микельанджело. Вообще многие работы этого художника несут следы явного влияния великого мастера и скорее всего, создавались с его помощью (использовались первоначальные наброски Микельанджело). Среди скульптурных работ наиболее известна посмертная маска Микельанджело.

Работы Даниэле да Вольтерра "Снятие с креста" и "Посмертная маска Микельанджело"

Даниэле приобрел одиозную славу после того, как покрыл одеждами и фиговыми листками гениталии и задние части бедер фигур фрески Микельанджело «Страшный суд».

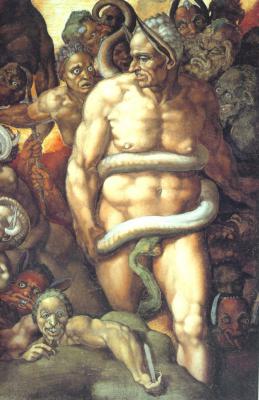

«Страшный суд» создавался Микельанджело с 1537 по 1541 год. Фреска сразу же приобрела скандальную известность, потому что почти все фигуры были изображены полностью обнаженными. Художник был обвинен в аморальности и непристойности. Особо неистовствовал главный церемонимейстер папы Павла III монсеньор Бьяджо да Чезена, заявивший, что это работа не для папской часовни, а для бани или таверны. Микельанджело своеобразно отомстил: он изобразил своего критика на самой фреске в аду в виде судьи Миноса… с ослиными ушами. Чезена кинулся жаловаться папе, но тот пошутил, что его юрисдикция не распространяется на ад и посему портрет Чезены с ослиными ушами останется в вечности (обратите также внимание на то, что делает змея между ног Миноса).

Работа по «одеванию» фигур «Страшного суда» была начата в 1565 году, вскоре после того как Тридентский собор, положивший начало контрреформации, осудил наготу в религиозном искусстве. Это принесло Даниэле нелестное прозвище "Il Braghettone" (или «панталонный мастер»). Возникновение прозвища связывают с шуткой, которая стала ходить по Риму после того, как стало известно о начале работ: мол, маэстро Даниэле сразу станет известным, после того как наденет на фигуры фрески модные панталоны.

Хотя «добавления», сделанные Даниэле (а после него и другими художниками) в общем и целом испортили фреску, тем не менее история должна отдать ему должное: ведь поборники нравственности в Ватикане требовали даже соскоблить всю фреску целиком, и если бы Даниэле не согласился на эту работу, то вполне возможно, гениальное произведение Микельанджело так и не дошло бы до наших дней.

Отношение самого Даниэле к своей работе может показать такой факт: он прикрыл многие «срамные места», но то место, где змей откусывает гениталии Миноса-Чезены, так и не тронул: вероятно ему хотелось сохранить в истории позор самого рьяного критика своего гениального учителя.

Частичное восстановление первоначального замысла Микельанджело было произведено в 1993 году. Тогда удалили более половины так называемых «фиговых листков», которые нанесли на фреску Даниэле да Вольтерра и его последователи (потому что попытки "приодеть" творение Микельанджело предпринимались и позднее).

Изображение Миноса на фреске Микельанджело "Страшный суд"

Vlada:

Испугались моей авочки?

Очень легко читается, жаль иллюстрации черно-белые!

Очень легко читается, жаль иллюстрации черно-белые!

Vlada:

Добро пожаловать! Какой период истории наиболее любим? У нас сейчас тема - Эпоха Возрождения

Я сегодня закончила читать книгу о Вильгельме Завоевателе (серия ЖЗЛ), автор - П.Зюмтор. Очень интересно он описывает эпоху - 1000 годы Европы. Ранее в этой серии выходили книги биографического характера, а сейчас и работы историков (как эта книга) публикуют.

kukusia:

Я особенно люблю Древний мир и Средневековье. А Древний Египет в свое время вообще наваждением каким то был!

kukusia:

Из художественной литературы на историческую тематику мне очень нравятся романы Симоны Вилар. Она по образованию - историк, все ее романы прежде всего исторические. Канва повествования по максимуму, насколько можно в художественной литературе приближенная к действительности! Отчасти после ее романов я стала увлекаться историей ( прежде всего - Руси ), так как еще в процессе чтения перерыла весь инет в поисках информации о эпохе, героях ( реальных, как правило ), обычаях. быте того времени ... Их не возможно не любить!

Симона Вилар писательница очень разноплановая. У нее есть Нормандия начала 10 века, Англия 12 столетия и войны Алой и Белой розы, 16, 17 века, Киевская Русь времен Аскольда и Дира, Князя Игоря и княгини Ольги ... Читая ее романы с головой погружаешься в ту или иную эпоху. Они эмоциональные и реалистичные, временами даже жестокие ( а что поделаешь - времена такие! ). Всем, кто еще не знаком с волшебным миром Симоны Вилар - очень советую!

miona:

» Памятник матросу-черноморцу Игнатию Шевченко

Честно говоря, давненько с таким удовольствием и"разбереденными ( еле выписала!) чувствами"не "окуналась(точнее, провалилась) в чтение", "Рождественские истории" просто чудо!Но достопочтимая Клио тоже о себе забыть не дает.

Все-таки, немного отходя от темы, напомню о первом памятнике, возведенному простому матросу.

ПАМЯТНИК МАТРОСУ ИГНАТИЮ ШЕВЧЕНКО

(ул. Орловская) В период Первой обороны города во время одной из вылазок русского отряда под командованием лейтенанта Н.А. Бирюлева в ночь на 20 января 1855 года в районе четвертого бастиона матрос Игнатий Шевченко в бою заслонил грудью командира.

(ул. Орловская) В период Первой обороны города во время одной из вылазок русского отряда под командованием лейтенанта Н.А. Бирюлева в ночь на 20 января 1855 года в районе четвертого бастиона матрос Игнатий Шевченко в бою заслонил грудью командира.

В приказе главнокомандующего русской армией А.С. Меншикова говорилось о подвиге И.Шевченко: «Товарищи! Каждый день вы являете себя храбрыми и стойкими русскими воинами; каждый день поступки ваши заслуживают и полного уважения, и удивления; говорить о каждом отдельно было бы невозможно, но есть доблести, которые должны навсегда остаться в памяти нашей...».

Вся Россия узнала о подвиге матроса. И сразу со всех концов страны стали поступать деньги на сооружение памятника матросу-черноморцу. Эскиз памятника матросу Шевченко выполнил М.О. Микешин - знаменитый скульптор, автор памятников «Тысячелетие России», Ермаку в Новочеркасске, Богдану Хмельницкому в Киеве. Бюст героя отлили в литейной мастерской Адмиралтейства из трофейных пушек, захваченных в русско-турецкую войну 1828-1829 годов.

Установили его на чугунном пьедестале в августе 1874 года у флотских казарм в Николаеве. Он стал первым памятником матросу в России. В 1902 году памятник И. Шевченко перевезли в Севастополь, в город, где он совершил свой подвиг, и смонтировали на территории Морских Александровских казарм.

Уникальный памятник был разрушен в годы Второй мировой войны. Новый монумент сооружен на территории бывшего 3-го бастиона, с которого матрос Игнатий Шевченко шагнул в бессмертие (скульптор А.Сухой, архитектор Э. Кекушева). К сожалению, монумент далек от оригинала, надписи на нем изменены, и в них допущены ошибки. Хочется верить, что придет время, когда мы восстановим первый памятник матросу в России таким, каким задумал его гениальный скульптор Михаил Микешин.

Таковы скупые строчки Википедии. Немножечко поподробнее и об этом времени, и о людях, о которых весь рассказ :

...Шёл кровавый 1854 год, шла страшная война на юге России в Крыму. Героическая первая оборона города Севастополя от англо-французско-сардино-турецких интервентов, которые вторглись, чтобы уничтожить весь Черноморский флот, его главную базу г. Севастополь, главные верфи ЧФ – Николаев и Херсон. Более трехсот вражеских военных и транспортных судов в сентябре 1854 года высадили 60‑тысячный десант с полным вооружением в Евпатории,

который, чёрной лавиной передвигаясь по нашей Родине, сеял смерть и разрушения.

Из-за малой численности военно-морских сил ЧФ дать морское сражение интервентам было невозможно, хотя русские адмиралы Корнилов, Истомин, Нахимов это предлагали. Но по приказу главнокомандующего Южной армии России Меншикова все корабли Черноморской эскадры, стоящие в г. Севастополе, были затоплены у входа в бухты, не давая возможности захвата города с моря. Самое обидное, что все они были построены на наших николаевских верфях. А флотские экипажи – 20 тысяч моряков с их корабельными орудиями брошены на берег – оборонять Севастополь с суши (после годичной обороны их осталось в живых не более 800 человек).

Армия интервентов состояла из наёмников. У турок преобладали жестокие янычары, у французов и сардинцев – выходцы из Северо-Западной Африки – жестокие мусульманские арабы – зуавы. Армия интервентов была вооружена новейшими европейскими пушками от малого до крупного калибра. Осадные орудия имели большой запас пороха и ядер. Пехота была вооружена «штуцерами» – т. е. новейшим на те времена нарезными винтовками, стреляющими штуцерными пулями. У этих винтовок была высокая точность выстрела, большая дальность и убойность пули. Такой пулей в висок был тяжело ранен 12 июля 1855 года наш николаевский адмирал П. С. Нахимов, и от этой страшной раны 14 июля скончался. Российская Южная армия в то время ещё не имела такого серьёзного вооружения. И вообще поставка оружия, боеприпасов, амуниции и продовольствия была наихудшей за всю историю войн…

И русским защитникам Отечества приходилось добывать это оружие в бою с врагами. Почти ежесуточно, тёмными ночами отряды из храбрых смельчаков шли во вражеские окопы и укрепления, чтобы в штыковой атаке добыть себе «штуцера», порох, пропитание, медикаменты, взять «языка»…

Игнатий Владимирович Шевченко – русский матрос, проходил флотскую службу у нас в Николаеве в 37‑м флотском экипаже, казармы которого находятся и сегодня напротив Адмиралтейства (завода им. 61‑го коммунара). Эти казармы были построены в 1840-1841 гг. английским архитектором К. Акройдом в строгом классическом стиле. В каждом из зданий размещалось от 1200 до 2000 матросов. Матросы 37‑го флотского экипажа служили в Черноморском флоте, откуда с кораблей они попали на фронт, на защиту Севастополя в 1854 г.

Лейтенант Бирюлёв, кроме отважного матроса Петра Кошки, неизменно во все ночные вылазки брал с собой спокойного, рассудительного матроса Игната Шевченко, человека большой физической силы. Только по тому, как его нагружали пленными, ранеными или штуцерами, когда возвращались назад, можно было судить, что у него богатырская сила. Матросы в шутку звали его «воронежский битюг» – есть такая порода лошадей-тяжеловозов. Он был бесстрашен в штыковой атаке при любой вылазке, он действовал как таран, за ним шли другие матросы.

Несколько раз и сам натыкался на штыки англо-французов, но раны были обычно лёгкие, и после перевязок и выздоровления он снова появлялся в строю, и снова шёл охотником в ночные вылазки. По рассказам очевидцев, он всегда проявлял заботу о молодом горячем лейтенанте. «Идите себе позади, ваше благородие! Пусть мы первыми, а вы главное за порядком присматривайте».

Бирюлёв понимал, что ворчит служивый по-дружески, и нисколько на него не обижался. Он очень уважал этого силача, который однажды из вылазки приволок мортиру небольшого калибра.

И почти всегда перед вылазкой спрашивал: «Есть матрос Шевченко?». «Есть, ваше благородие». Тогда лейтенант чувствовал себя увереннее и спокойнее.

Начинались уже осенние заморозки. Ночи стали холодные, поступь людей стала уверенней и тише, чем по чавкающей грязи.

Кроме матросов и солдат, которых было 250 человек, в эту вылазку пошли 80 рабочих с кирками и лопатами, которые должны были повернуть в сторону врага его ложементы (окопы) напротив нашего бастиона.

Местность эту изучали днём, так как собирались команды охотников и рабочих на батарее Пёкомского, где была землянка Бирюлёва. Матросы были тоже с этой батареи: Кошка, Шевченко, Рыбаков, Евсеев, Кузьменков, Болотников.

Волынцами командовал юный прапорщик Семенский, Охотским – поручик Токарев. Бирюлёв ставил перед охотниками задачи перед ночными вылазками. Кому что делать. Проверял амуницию, снаряжение, патроны. Давал указания, где какой взвод должен переделать ложементы, где кому залечь. Кому быть впереди. «Если меня убьют – слушаться во всём поручика Токарева, а если с ним что, то командовать вами будет прапорщик Семенский». Бирюлёв давал возможность охотникам поспать перед ночной вылазкой, и сам спал в землянке, когда было возможно, не раздеваясь…

Около двух ночи его разбудил матрос Шевченко. Пора! Вся команда охотников, неспешно ступая, двинулась к вражеским траншеям. Там время от времени взвивались осветительные ракеты. Заметив темную, движущуюся на них массу, дали сигнальную ракету. И по всей линии траншей началась оживлённая пальба. Охотники приостановились, зная, что впереди их ждёт либо смерть, либо увечье. Бирюлёв подозвал матроса Петра Кошку: «Что будем делать?». «Только вперёд», – ответил Кошка. «Ночью все кошки серы, – пошутил Евсеев. – Все мы, как кошки!»

Пошёл небольшой снег, и пальба с вражьей стороны немного поутихла. Рота Бирюлёва двигалась к французским траншеям, потерь не было несмотря на пальбу. Обогнули острый холмик, прозванный «Сахарная голова». Без потерь подошли к французским окопам.

И вот в тишине раздался резкий и громкий окрик: «Qui vive?» (кто идёт? – фран.). «Russes!» (русские! – фран.), – крикнул Бирюлёв. Ура-а! И вся рота, со штыками наперевес, бросилась на окопы.

Французские легионеры успели сделать один залп, от которого пало трое охотников. Их тут же передали назад на носилки. Сквозь метель было видно, как зуавы бегут из землянок к своим ложементам. Нельзя было терять ни секунды. Бирюлёв до последней минуты руководил боем своей роты, но в траншеях этого делать уже было невозможно. Там шла кровавая сеча. Зуавы – жители марокканских пустынь – были яростные воины. Они стойко защищали свои окопы и свою жизнь. Только троих здесь удалось взять в плен, раненного офицера и двух зуавов. Погиб прапорщик Семенский – он был поднят зуавами на штыки и брошен на вал окопа.

Рабочие перебрасывали лопатами мёрзлую белую известковую землю на другую сторону окопа. Было убито 18 зуавов. Разрывая ночную тишину, затрубили французские горнисты, поднимая своих по боевой тревоге. Французы открыли беспрерывный огонь из второй траншеи, нанося русским охотникам значительный урон. Поручик Токарев обратился к Николаю Алексеевичу Бирюлёву: «Что делать?». «Ура-а! В атаку на второй окоп!». Раздался пушечный выстрел, и наши понесли потери около десяти человек. Второй выстрел не успели сделать зуавы – их сняли. И свалка во второй траншее была ещё более яростной, чем в первой. Тут было больше зуавов и офицеров, но очистили и эту траншею, потеряв раненными около 20 охотников. Французы пошли на хитрость, перерезав путь к отступлению русских. Ранили штыком Петра Кошку…

Бирюлёв скомандовал барабанщику бить отбой. Отходили за первый ложемент. Из второго окопа пули посыпались чаще и гуще. И в третий раз повёл в штыковую атаку всю роту. Однако вторая траншея была занята – человек 15 зуавов готовы были отступить к третьей траншее и уже выскочили на насыпь. Бирюлёв с саблей наголо шёл впереди роты, и только повернулся к ней лицом, чтобы крикнуть: «Ура! В атаку!», как Шевченко, не спускавший глаз с тех, что были на насыпи, вырвался из ряда и метнулся вперёд: он заметил, что большинство ружей французы направили на его командира. Он только успел вскрикнуть: «Ваше…», как в это же время раздался залп зуавов и «Ура!» Бирюлёва, подхваченное всей ротой, кроме матроса Шевченко, который упал, пронизанный сразу множеством пуль…

Обернувшись, Бирюлёв споткнулся о ноги убитого и упал на колени. Его рота шла в штыковую атаку. Матрос Шевченко, чуть увидя опасность, закрыл Бирюлёва своим могучим телом, и все пули, предназначенные для лейтенанта, принял своей грудью…

Рота вела бой уже в третьей траншее. Смерть верного телохранителя Шевченко его ожесточила. Он бежал отомстить за него французам. Но с зуавами, сидевшими в третьей траншее, всё уже было кончено. Он отдал команду: «Повзводно! Раненых и убитых забрать!»

Возвращались, несли тела и прапорщика Семенского, и Болотникова, и тяжёлое тело матроса Шевченко…

Несли все штуцера, которые забрали в трёх траншеях.

Тем временем окопы были развёрнуты в сторону врага, в них остался взвод для защиты. Цель ночной вылазки русских охотников была достигнута: ложементы напротив четвёртого бастиона оказались теперь выдвинуты шагов на тридцать вперёд. Как будто совсем немного, но эти тридцать шагов дорого обошлись французам, потерявшим не менее ста человек убитыми, десяти пленными, из них три офицера. В роте Бирюлёва убитых оказалось семь человек, раненых – тридцать четыре…

Когда донесение о вылазке дошло до капитана Остен-Сакена – он умилился, не столько удачливости лейтенанта Бирюлёва, сколько геройской смерти матроса Игнатия Владимировича Шевченко…

И верный своему убеждению, что каждый русский герой должен быть непременно религиозен, он добавил в своём донесении об этом главкому Южной армии: «… перекрестясь, кинулся». Эти слова и попали в «Приказ главкома военными, сухопутными и морскими силами в Крыму», – продиктованный писарю самим Меншиковым.

Вот этот приказ.

«Товарищи! Каждый день вы являете себя истинно храбрыми и стойкими русскими воинами: каждый день поступки ваши заслуживают и полного уважения, и удивления. Говорить о каждом отдельно было бы невозможно, но есть доблести, которые должны навсегда остаться в памяти нашей, и с этой целью я объявляю вам: 37‑го флотского экипажа матрос Игнатий Шевченко, находившийся во всех вылазках около лейтенанта Бирюлёва, явил особенный пример храбрости и самоотвержения. Когда молодцы наши штыками вытеснили уже неприятеля из траншей – 15 человек французов – отступая, прицелились в лейтенанта Бирюлёва и его спутников, Шевченко первый заметил, какой опасности подвергается его командир, перекрестясь, кинулся к нему, заслонил его и молодецкою своею грудью принял пули, которые неминуемо должны были поразить лейтенанта Бирюлёва. Шевченко упал на месте как истинно храбрый человек, как праведник. Сделав распоряжение об отыскании его семейства, которое имеет все права воспользоваться щедротами всемилостивейшего государя нашего, я спешу, мои любезные товарищи, сообщить вам об этом, поздравить вас, что вы имели в рядах своих товарища, которым должны вполне гордиться…

Приказ этот прочесть во всех экипажах, батальонах и эскадронах.

Генерал-адъютант князь Меншиков

1854 г.».

Таков был подвиг нашего матроса Игнатия Владимировича Шевченко…

Николаевская городская дума заказала городскому архитектору Микешину в честь 20‑летия подвига отлить памятник первому в России нижнему чину – матросу И. В. Шевченко.

И вот в 1874 году 26 августа (стар. ст.)открыли памятник «Матросу Игнату Шевченко – слава». Он был установлен возле главных ворот Флотских казарм (напротив главных ворот завода им. 61‑го коммунара).

Литейщики Адмиралтейства, отлив прекрасный бюст матроса, пожалели разбивать литьевую форму памятника. Они зарыли её в литейной мастерской. Составили план литейки и обозначили крестиком место. Этот план передавался от отца к сыну и так до наших дней.

…В честь 50‑летия героической обороны г. Севастополя памятник у николаевцев забрали и увезли в Крым (1904 г.). В 1862 году, после поражения в Крымской войне, Флотские казармы полупустовали. И западное здание было отдано под мужскую гимназию, выходящую фасадом на Манганариевский сквер (начало ул. Садовой, теперь сквер Пролетарский).

Литьевая форма пролежала в земле более чем 120 лет, и вот в 90‑е годы прошлого столетия её извлекли и вновь отлили памятник – бюст герою Игнату Шевченко. По предложению организации РУХА Украины его установили напротив главного входа в строительный колледж, правда изменив надпись на украинском языке «Матросу Гнату Шевченку. Слава!»

Но это нисколько не умоляет подвиг русского матроса, закрывшего грудью своего командира при первой героической обороне г. Севастополя (1854-1855 гг.). Вечная ему Память и Слава!

Vlada:

Чувствуется. что ты неравнодушный к истории своего города человек, по хорошему завидую! Хотя я старалась всегда, где бы ни жила, изучать историю этого места. Так что книжечки о Севастополе и Балаклаве у меня в домашней библиотеке есть! А вот с войной 1854 г. больше знакома с ее другой "ветви" - эта же война на Дальнем Востоке.

miroslava:

miona, спасибо за интересный материал!

kukusia писал(а):

Извините, но одну тапку я все же кину. Мне очень не понравилось следующие выражения:

Вот, Леди, только не кидайтесь тапками

kukusia писал(а):

То есть вы призываете голосовать за автора, как за любимого, тех, кто к ней равнодушен и вполне возможно при голосовании нажал бы кнопку "Пропускаю номинацию".

Для тех, кто за ...Сейчас идет голосование по итогам года. Если вам особо не за кого голосовать в какой-то из номинаций или же вам все равно, то проголосуйте, пожалуйста, за Симону Вилар

kukusia писал(а):

А это вообще ни в какие ворота не лезет.Вы призываете голосовать за Вилар даже тех, кто не читал ее книги! Ведь опрос призван выявить предпочтения членов форума, а вы набираете "поклонниц" Вилар и ее книг не совсем честными способами: среди равнодушных и даже не читавших! Это не слишком порядочно по отношению к другим авторам и их поклонницам.

Для тех, кто с ней еще не знаком: ...И просьба авансом поддержать ее в конкурсе, поверьте - она того стоит!

kukusia писал(а):

Возможно. Я, например, не люблю!

Их не возможно не любить!

miona:

Vlada писал(а):

Чувствуется. что ты неравнодушный к истории своего города человек, по хорошему завидую!

Ну, такая уж, видно, судьбина у нашего Города, что через него, как через призму, проходит все, что творится вокруг , только, наверное, более наглядно и... ощутимо. Знаешь, Владочка, ты наверно, помнишь, что все, кто здесь жил и живет, становятся "фанатами" нашего города и окрестностей (пример - твоя сестренка)

Не верю, что нет желания снова приехать хоть на денечек к нам!

whiterose:

» Любителям Средневековья и Возрождения

Всем привет!Влада, ты настоящий молодец!

У меня ничего не получается

Т.к. я все время болтаюсь между Англией и Италией (не в силах решить, что сердцу милей), то и рекомендации будут соответствующие.

1. Документальная, но я ее читала как поэму.

В книге каждая глава посвящена отдельному веку, в каждой главе рассматриваются вопросы одежды, воинского снаряжения, быта, игр, орнаментов, планировки зданий, нового в архитектуре и жизни, и можно проследить, как из века в век меняется жизнь людей, их интересы, их быт. Написано все очень простым разговорным языком, иллюстрации сделаны супругой автора (в виде цветных вкладок). Для тех, в чьих жилах течет капля крови Средневековья – это просто беллетристика.

Еще хотела представить вашему вниманию небольшой список самых известных фамилий Италии, которые долгое время были правящими в самостоятельных городах Италии.

Милан

Висконти (пришли к власти в 1262 году), в последующие годы власть над Миланом передавалась по наследству. Правление закончилось в 1447 году, когда на смену Висконти пришли Сфорца. Самый известный правитель Лодовико иль Моро, при дворе которого служил Леонардо да Винчи (тогда и написал свои известные «Даму с горностаем» и «Тайную вечерю»).

Мантуя

Семейство Гонзага (пришло к власти в 1328г.) Прямая линия семейства закончилась в 1627 году.

Ферарра

Семейство Эсте, известное со времен Карла Великого. Первый правитель – Аццо VI (1170-1212), в начале 18 века семья Эсте породнилась с княжескими домами Брюнсвика и Ганновера, от которых произошла Виндзорская королевская династия.

Флоренция

Медичи. Эта семья управлял Флоренцией с 1434 по 1737 год, сначала на правах горожан, потом – как великих герцогов. В 1494 году французы, вторгшиеся в Италию, выслали Медичи из Флоренции. В 1512 году Медичи вернулись. Старшая линия прекратила существование в 1537 году, когда был убит незаконнорожденный Медичи. Младшая ветвь, придя к власти, стала известна в истории как великие герцоги Тосканские.

Верона

Скалигеры (Скалиджери) – "скала" по-итальянски – лестница. Семья пришла к власти в 1262 году. В конце 15 века Верона утратила свою независимость, сначала попала под власть Висконти, потом была присоединена к Венецианской республике. Самый известный правитель династии- Кангранде Скалигер, именно ему Данте посвятил «Божественную комедию».

О правлении этого человека есть очень хороший исторический роман.

2. Художественная литература

Роман мне нравится тем, что показана жизнь города, это не просто Верона, овеянная романтическим ореолом. Это борьба за власть, где выживает сильнейший, это узкие улочки и междоусобицы, это Палио – бешенные бега на лошадях, это Данте, который жил некоторое время в Вероне. Это – жизнь женщин эпохи Возрождения в Италии. В романе есть любовная линия, она не так пронзительна, как в произведениях, написанных женщинами, но книга сама по себе замечательная, потому что перед читателем встает средневековая Верона, и я, если честно, была восхищена Кангранде (нет, он не идеален, он горяч, хитер и безжалостен), но автору удалось сделать настоящий портрет человека Возрождения. А я… имею слабость к сильным умным неидеальным мужчинам

Мона, спасибо за твои содержательные посты.

Влада, идей для новых тем пока нет. Думаю, тема может всплыть сама собой, кто-то что-то интересное обозначит, и другие подхватят. А пока каждый может просто какие-то интересные факты выложить. А, может, поговорим об исторических книгах (художественных и документальных)? Это тоже интересно.

Vlada:

» Художник Франчабиджо (Франческо ди Кристофано Биджи)

Розик, спасибо за информацию.Хочу несколько слов добавить об одном малознакомом художнике эпохи Возрождения. Я о нем узнала благодаря книге Войнич "Овод".

Франчабиджо (настоящее имя Франческо ди Кристофано Биджи) родился во Флоренции. Он был учеником Мариотто Альбертинелли, который оказал значительное влияние на формирование его художественного стиля. В течение жизни Франчабиджо дважды посещал Рим, где тщательно изучал фрески и картины Рафаэля, что не могло не отразиться на его работах.

Однако решающее влияние на стиль художника оказало творчество Андреа дель Сарто, совместно с которым в 1506 году Франчабиджо открыл во Флоренции мастерскую. Какое-то время художники работали без особых разногласий, однако вскоре, как свидетельствует Вазари, из партнёров превратились в непримиримых соперников.

Лучшими произведениями Франчабиджо по праву считаются портреты, отличающиеся высоким исполнительским мастерством и глубиной психологических характеристик. Особый интерес представляет "Портрет молодого человека", в котором особенно поражает взгляд. Известно, что Этель Лилиан Войнич, автор "Овода", увидела этот портрет в Лувре, без памяти влюбилась в изображённого и до конца своих дней не раставалась с копией картины.

Франчабиджо умер во Флоренции 24 января 1525 года.

http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/renessans/franciabigio/index.html Здесь можно посмотреть картины этого художника